- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月4日 社会人の自覚研修ー公開講座研修レポート

- 本内容は、2023年4月4日に開催した「社会人の自覚研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:17社、参加人数:95名、集合型3クラス・オンライン型

- 詳細を見る

使えない新入社員|29の特徴と原因、対処法を詳しく解説!

更新日: ー

作成日:2022.10.14

「今年の新入社員も使えない人が多い。ちゃんと研修はやっているのか?」

「新入社員がマジで使えない。採用基準は決まってる?うちの人事や経営陣は、本当に見る目がない」

といった声が聞こえ、使えないと言われてしまう新入社員に対してどう対応すれば良いのかお困りではないでしょうか?

ただ、「使えない」と言っても、具体的にどう使えないのかが見えてこなかったり、人によってその判断が異なるため、どういった対策をすればいいのかが分からない状態が起きやすいです。

そこで本コラムでは、「使えない新入社員」と言われてしまう新入社員の特徴・原因・対策をお伝えします。ただ予めお伝えしておきたいこととして、「使えない新入社員」は新入社員のみの問題だけではなく、現場・組織の環境も大きく影響しています。

そのため、本コラムでは、使えない新入社員を生み出してしまう現場・組織の特徴・原因・対策について、29の事例を交えて一つずつ対策を解説していきます。

本コラムを通じて、使えないと言われる新入社員を減らしていただければと思います。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

▼動画で見る|

【仕事ができない人の特徴】育成担当者必見!仕事ができない新人の共通点と改善策

1)「使えない新入社員」の10の特徴と原因、対策

使えないと言われる新入社員の特徴をまとめてみると次のようになりました。

① 他責傾向がある

② 一般常識がない

③ 周りと関係性を構築できない

④ 仕事の覚えが悪い

⑤ 指示待ちで、自分で考えて動けない

⑥ 報連相ができない

⑦ 同じミスをする

⑧ 自身の目標を理解していない

⑨ すぐに落ち込む

⑩ 不平不満ばかりを言う

この10個の特徴について、それぞれ詳しくお伝えします。

① 他責傾向がある

特徴

自己中心的な考えをし、自身ではなく他人にミスや失敗の責任を求める新入社員です。人としての成熟度が低く、他者視点で物事を考えることができません。

例えば、新入社員がミスをして、上司から「報連相が少ないから、しっかり報連相してくれないと困る」とフィードバックしたとします。他責思考のある新入社員は「忙しそうにしていては話しかけづらい。そもそもデスクに居ないので、報連相できない」というような考えになります。物事や状況が悪い時には、他者へ責任を問います。

原因

自己中心的な考えを持つ原因は、今までその状況が許されてきたということや、周りからのフィードバックが少なかったことが上げられます。学生時代に、我を通しても許された環境や他者とコミュニケーションを取る機会が少なかったこともあるかもしれません。

例えば、コロナ禍でサークルに入らず、アルバイトもせず、家で大学の授業と趣味のアニメを見て、Web上のコミュニティでしか他者と交流したことがない新入社員は、自分視点が強化されるでしょう。自己中心的な考えでも問題なく過ごせる環境の中にいたということです。

対策

他者視点を持たせることが必要です。他者視点を持たせることで、自己中心的な考えから、相手のことを理解しようと考えるようになっていきます。

具体的には、フィードバックの際に「○○さんから見たら、これはどう思うか?」などの問いを、時間がかかったとしても投げ続ける必要があります。 間違っても、「相手目線で考えろ!」だけではうまくいきません。他者視点が持てると、他責から自責への思考にシフトしていきます。

② 一般常識がない

特徴

一般常識がなく、上司・トレーナーからは、信じられない言動・行動をする新入社員です。前提にある常識が異なるため、注意しても新入社員に響いていない感じがあるかもしれません。

例えば、お客様相手のメールに対して、絵文字や記号をたくさん使用したメールを送付してしまったり、始業ギリギリに出社するなどです。新入社員が普通と思っている言動が、社会人としての対応ではなく、上司・トレーナーからは理解が出来ないため、すれ違いが起きてしまいます。

原因

学生時代に一般常識を知る機会が少なかったことが考えられます。一般常識を知る機会には、在学中のアルバイトや社外活動などがありますが、最近の新入社員はコロナの影響で十分にその機会を持てていません。そのため社会人としての常識が分からないという状態になってしまっています。お客様からお聞きした話では、仕事中に私用のLINEをしていたため注意したそうですが、本人は何が悪いのか分かっていなかったようです。また、常識とはルールとして明確に定められているわけではないため、育ってきた環境に影響されることが多いです。立場だけでなく個人差の意味からも信じられないような言動が生じてしまうのです。

対策

社会人としての一般常識や知識について一定レベルのインプットが必要です。常識を知らないために起きているだけのため、一度理解すれば同じことは無くなります。

具体的には、入社直後の新入社員研修にて、一般常識やマナーをインプットするのは一つの方法です。しかしインプットの際に、社会人の常識をただ伝えるだけだと受け身になってしまい、納得感が無く腑に落ちないという状態になる傾向があります。そのため、効果が期待できる方法のひとつは、シミュレーションをワークの中で、実際に一般常識やマナーが必要であるということを体験をすることです。

本特徴に関して、より詳しい対処方法を知りたい方は、新入社員に『常識知らず』と感じた29の出来事とフォロー方法を合わせて御覧ください。

③ 周りと関係性を構築できない

特徴

自分から周りに働きかけることができず、うまく関係性が構築できない新入社員です。関係性が構築できないと、仕事がスムーズに行えなくなってしまいます。

例えば、業務上の最低限のコミュニケーションしかとらないという状態でトラブルが起きてしまった場合、上司や先輩に対して、相談を躊躇する場合があります。自分でどうにかしようとしてしまったり、トラブルを隠すということが起きてしまう可能性があります。

原因

元々の性格が内向的なタイプであることや、今まで自分に近い人のみで会話を行う閉鎖的なコミュニケーションを行っていたことが原因として考えられます。

例えば、いつも一緒に行動している人とは普通に話すことができますが、それ以外の同じクラスの人の中には話したことが無いというような人や、委員会などで同じ係になっても一言も話さずに終わるという人です。ただ、そのような状態でも物事は関係なく進んでいるという経験をしているため、関係性を築く必要性を感じていない場合もあるかもしれません。

対策

チームメンバーとの関係性を高める働きかけを行いましょう。特に内定式、入社時、配属時などの始めのタイミングで関係性を築く働きかけを行うと、話しやすい環境を創ることができます。

具体的には、配属時などのタイミングにお互いにインタビューを行い、雑談ではできないような話をする機会を設けるとお互いに理解しあえるようになりやすいです。また、定期的にランチや、チームメンバーと一緒に仕事をする機会を設けることで、仕事以外の話をする時間ができ、趣味などから関係性創りに繋がることもあるでしょう。

関係性を築くという観点では、定期的なコミュニケーションが何より重要です。特に、配属時は戦略的にコミュニケーション機会を創っていく必要があります。具体的な内容は、 新入社員のオンボーディングで必要な3つのポイントと、効果的なツールの活用法を御覧ください。

④ 仕事の覚えが悪い

特徴

同じ質問を繰り返し、何度も同じ説明をしなければならいという新入社員もいます。上司やトレーナーからみると何度も同じことを伝えないといけないということが負担になるため使えないと感じます。

例えば、「機械の操作手順を覚えられず何度も聞く」や「営業時の説明の際に抜け漏れが出る」など、「何度も伝えたのに」とか「少し気を付けたらできることなのに」と思ってしまうようなことが起こります。このようなことが起きると、上司・先輩・トレーナーはいつになったら覚えてくれるのかとイライラが溜まり、使えないと感じることとなります。

原因

新入社員が分かったつもりになっている、あるいは、「分からない部分が、分からない」という状態になっている可能性があります。そもそも、同じ確認を繰り返していると認識できていない状態です。全体像を把握できていなかったり、抽象と具体のつながりが見いだせていないということが起きます。つまり、 仕事に対して、一部分しか見えていないということです。

対策

基本的にメモは必ず取るように促し、また自分の言葉で言い直してもらいましょう。そうすると、メモを見て思い出すこともできますし、また新入社員の理解度を確認することができます。伝えるときはメモを取りやすいように、また見返したときに意味のあるものにするために、アウトプットイメージや目的、全体像、プロセス、重要なポイントをできるだけ簡潔に明確にして伝えることを意識しましょう。そして、一度メモを見ながら新入社員が自分の言葉で説明し直してもらうと、不明点がないか確認できるため仕事ができるようになります。

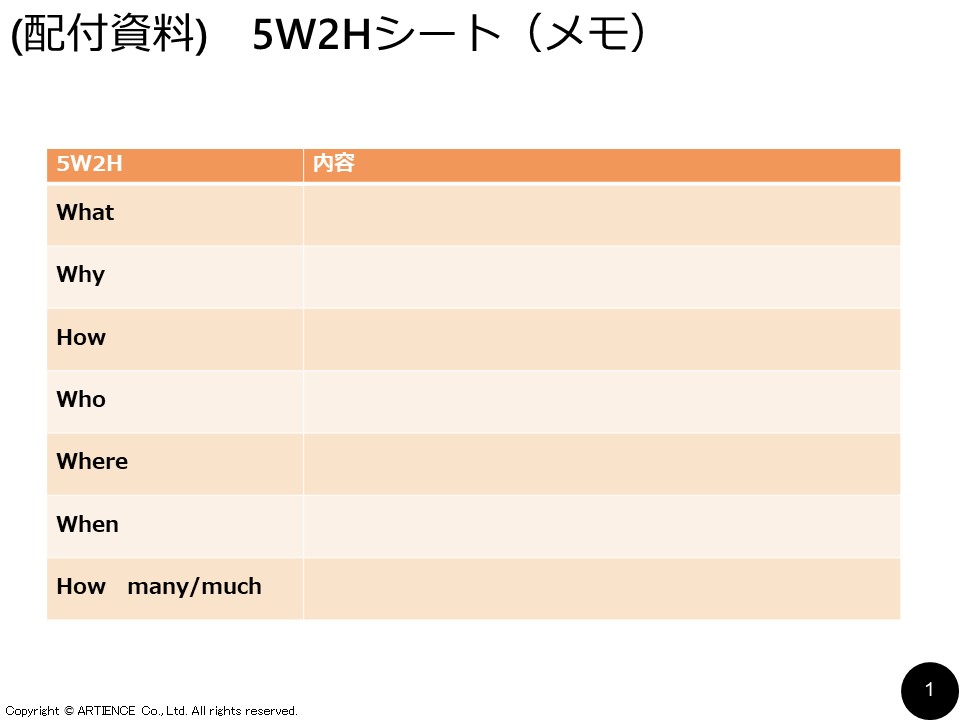

当社のビジネススキル研修では、下記のような5W2Hシートを活用し、新入社員がヌケモレなく確認をしたり、メモを取る習慣を身に付けてもらっています。

⑤ 指示待ちで、自分で考えて動けない

特徴

言われたことはやるが、それ以上のことはやらず、指示を待つのみで自分で考えて動こうとしない新入社員です。自分で考えて動こうとしないため、いつまで経っても自律自走出来ません。

例えば、イベントの準備をする際に、最終的なイベント会場の設営イメージや内容を理解していても、指示されたことが終わったらぼーっとしているというようなことが起きます。新入社員からすると、指示されたことはやっているという主張になります。

原因

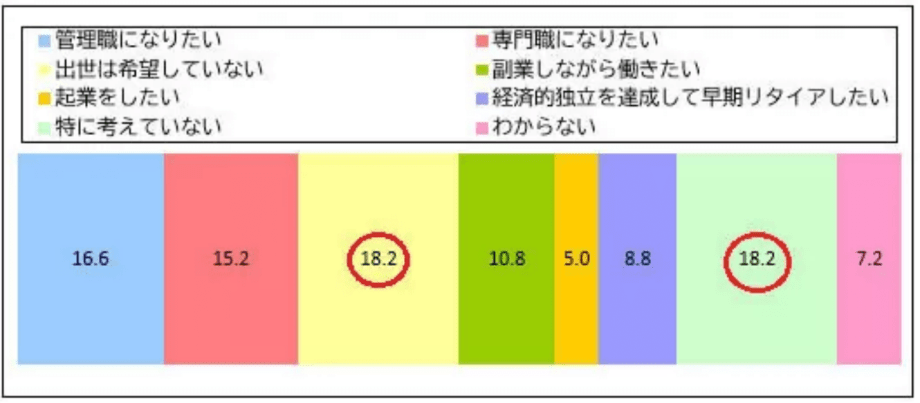

仕事に対して、言われたことだけやればいいと思っていることが原因です。仕事は仕事と割り切っており、自身の中で優先度が低いため、できるだけ楽に収入を得ることを考えています。生活できる収入を稼げたらいいと考える若者が増えており、成果を出して出世したいと思っている人は少なくなりました。

日本マンパワー社の「新入社員意識調査2022-新入社員のキャリアのこれから- 結果報告 | キャリアのこれから研究所」によると「仕事の中で、将来の自分についてどのようなイメージを描いていますか」という質問に対し「出世は希望していない」「特に考えていない」が上位を占めていることが分かります。より良い仕事をするのではなく、とにかく依頼されたことをこなすという考えで仕事をしています。

対策

指示出しする際に、新入社員自身で工夫してほしいポイントを伝えてみましょう。

そして、新入社員が工夫してきたポイントに関して、ポジティブフィードバックを繰り返し行います。自分で考えたことが評価されるとどんな人でも嬉しく感じるものです。それが新入社員にとっては成功体験となるのです。

例えば、資料作成については、具体的な作成の指示だけではなく、目的を伝えたうえで、参考資料を渡し、これらを自分なりに工夫して相手に理解してもらいやすくしてほしい、など考える余白を作っておくとポジティブフィードバックをしやすくなります。自分で考えることが仕事だという認識になり、指示待ちを脱却してもらうことが狙いです。

⑥ 報連相ができない

特徴

報連相をせずに、仕事を進めてしまう新入社員です。自分の判断軸で物事を進めてしまうため、手戻りに時間が掛かることが多いです。自分なりに工夫してくれる点は良いのですが、作業を進める前に報連相が無いと、イメージと異なるものがアウトプットとして出てきた場合に、仕事ができないと思われてしまいます。

例えば、データをまとめた資料作成を、過去の資料も渡した上で依頼したとします。新入社員の中ではその資料が見にくいと感じたため、相談無くより見やすくなるようにと思って自分なりに工夫して資料作成を行ってくれました。しかし、そこまでに何の相談も無くイメージの擦り合わせができていなければ、上司が求めている内容と異なり手戻りになるということが起きてしまいます。

原因

報連相の重要度が分かっていなかったり、上司・トレーナーに話しかけづらいということが原因として考えられます。報連相をしないと後からトラブルになることもあるということを理解できていないのです。新入社員でよくあるのが、上司やトレーナーが忙しそうで邪魔をしたくないから声をかけられないということです。上司やトレーナーも忙しいとその場は、少し嫌な顔をしてしまうこともあると思いますが、一度そういう対応を受けると、より声をかけにくくなっていくという連鎖を起こしてしまいがちです。その時は嫌な顔をされても、長期的に見たら報連相しない方がより迷惑をかける可能性があることを自分で理解することが大切になります。

対策

報連相を必ず行うルールを作ることがやりやすい方法です。そうすることで、上司やトレーナーの時間は削られることになりますが、その分大きなミスは起こりにくくなります。

例えば、2時間ごとに10分を報連相の時間としてスケジュールに入れておくと、現状報告を受けることができます。また依頼した仕事ごとに段階を踏んで、これができたら一度報告してと先に伝えておくと、都度確認が取れるため大きな手戻りを防ぐことができます。

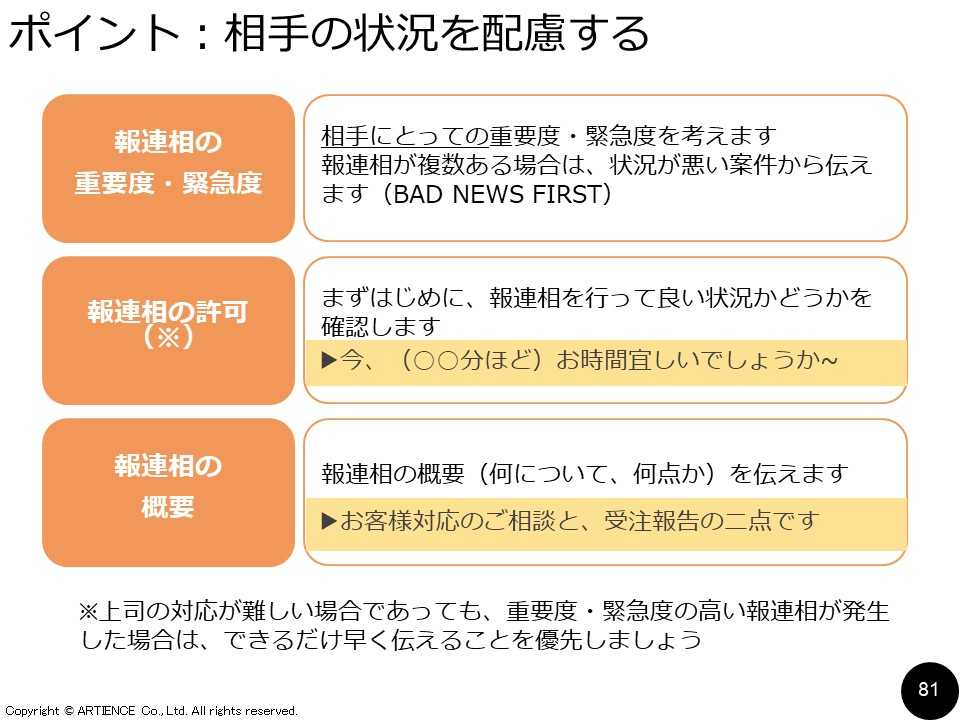

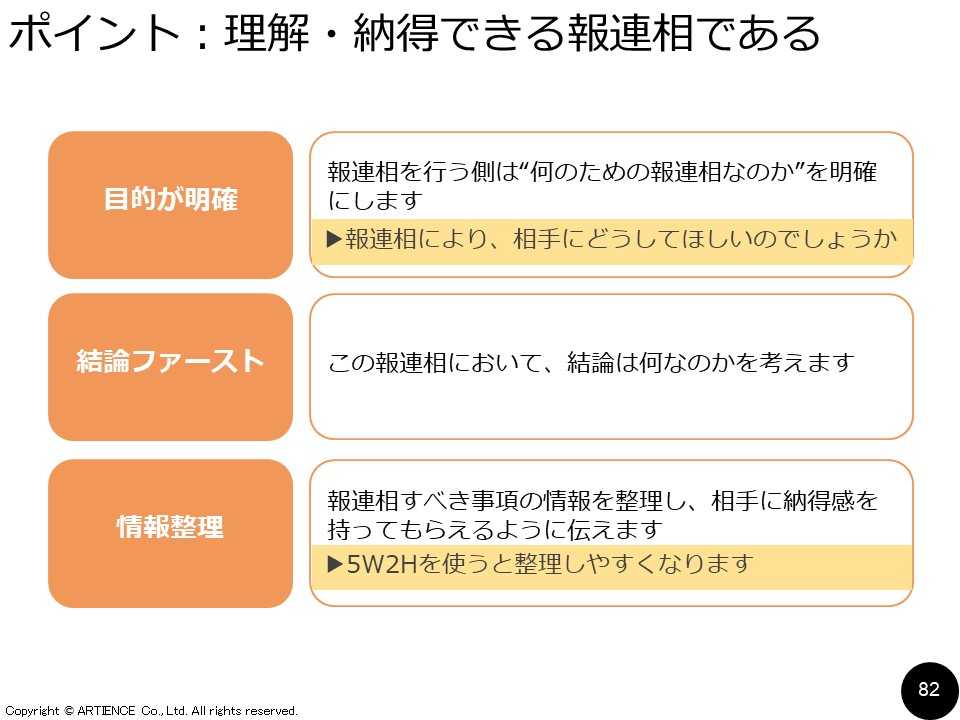

その際、ダラダラと話されると時間が無くなってしまうため、簡潔な報連相の方法を伝えてあげるとよりスムーズに行うことができます。始めのうちは、下記のポイントの内容から、報連相用のフレームワークを用意して事前に用意してから報連相してもらうというやり方をしても良いかと思います。

【参考】ビジネススキル研修テキストの一部

⑦ 何度も同じミスをする

特徴

何度も同じミスを繰り返してしまう新入社員です。特に同じミスをしていることに気付いていないと反省することもないため繰り返されてしまいます。

例えば毎月作業する請求書の発行の際に毎回振込月が変更されていないとか、電話対応で折り返しの連絡先を聞くのを忘れてしまうなどです。上司やトレーナーにとっても、同じミスを繰り返し、改善されない状態の新入社員は使えないと感じられてしまいます。

原因

何度も同じミスを繰り返す人は、ミスを防ぐための方法が見つかっていないことが原因です。繰り返しのミスを認識していない人は、同じことを繰り返しているという認識が無いことが原因として考えられます。どちらにしろ、同じミスを繰り返さない施策を取れていないということが課題となります。学生の頃はテストで点を取れれば進むことができたため、点数の基準をクリアしていれば、同じミスを繰り返しているか気付くことがありません。またそのミスにより人に迷惑をかけることもなかったため、問題ないと思って過ごしています。繰り返しのミスにより誰かに迷惑をかけるわけでもなく、自分の行動を客観的に振り返る機会がないため、同じミスを繰り返してしまうということが起こるのです。

対策

対策としては、機械的に行えるものは自動化にすることです。確認することをいかに減らせるかがポイントです。

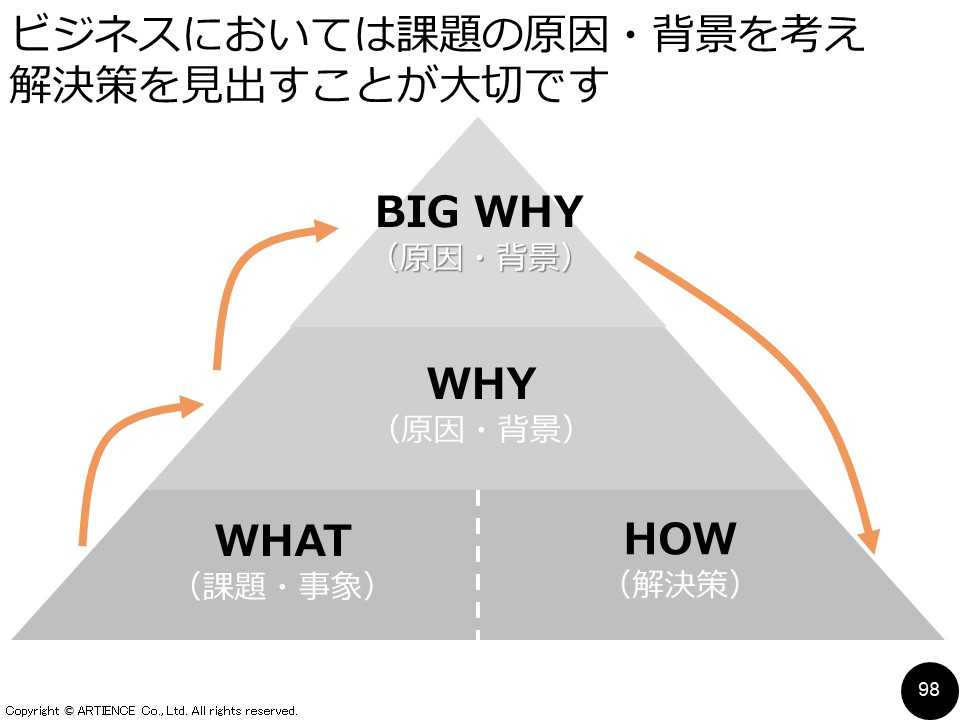

例えば、社内資料で日付を更新し忘れてしまう、ということに対しては、excelで1箇所の日付を入れたら連動して振り込み月が自動で更新されるようにするなど、できるだけ人の手で作業をする箇所を減らすということが一つの方法です。ただ、自動化できるものばかりではないため、その場合は、マニュアルを作って配布し、そのマニュアルに一度ミスした箇所を赤線を引いたりメモできるようにして、自分用のマニュアルを完成させていけると良いでしょう。ミスをしたときに本人に原因の把握と再発防止策を考えさせることも記憶に残りやすいため有効です。根本的な解決策を考えるためには、BigWhyというフレームワークも有効です。

【参考】当社ビジネススキル研修テキストより「BigWhy」

⑧ 自身の役割・目標を理解していない

特徴

自身の役割・目標を理解していないため、期待していない行動を取る新入社員です。上司やトレーナーが求めている役割や目標と異なることをされるため、混乱が生じてしまいます。例えば、今年度の営業の方針が既存顧客のフォローを丁寧に行ってリピート率を上げ結果的に売り上げを上げることを目標にしていたとします。

しかし、その目標の意味を理解していないと、なぜか新規顧客への営業を頑張ってしまうということが起き、売り上げには繋がっているものの、目標とは異なるため評価はされず新入社員は不満が溜まるということが起きてしまいます。最終的な営業数値を上げるということには貢献しているように思いますが、そのための行動が期待とズレているため上司やトレーナーを混乱させてしまいます。

原因

最終的な目標の理解はできているものの、そのための施策の方向性を理解しきれていないということが起きています。自分に与えられた役割や目標を表面的にしか理解しきれていません。コロナによって学校行事や部活動などのイベントが制限され、目標に対して役割を持って対応する経験不足が背景として考えられます。自分に与えられた役割を理解するということが、難しいのかもしれません。

対策

自身の役割や目標を理解できるように、新入社員が理解できる言葉で明確に伝える場を設けることが必要になります。自身の役割や目標を理解できていないということが根本的な課題だからです。例えば、上層部から受け取った目標をそのまま伝えるのではなく、新入社員にも理解できるように表現方法を工夫したり、大きな目標に対して1か月ごとの短期的な目標を階段を一段ずつ上がっていくように一緒に創るなどです。

より詳しい内容は、メンバーのやる気を引き出す管理職が外してはいけない目標設定の秘訣を御覧ください。

⑨ すぐに落ち込む

特徴

上司・トレーナーからのフィードバックや、自身のミスを必要以上に落ち込んでしまう新入社員です。メンタルフォローが大変なため、使えないという認識になってしまいます。

例えば、イベントで使用する予定のお弁当の発注をミスしてしまった新入社員がいたとします。その際、トレーナーとしては同じミスを起こさないために、なぜこのようなミスが起きてしまったのか、そして次にどうすればいいのかを確認しているだけですが、新入社員からすると、詰められたような感覚を持ってしまい、落ち込んでしまうということが起きます。落ち込んで立ち直ってくれれば問題ないのですが、一度の失敗を引きずって、ミスをすることが怖いために動けなくなってしまう、ということも起きかねません。

原因

フィードバックを受ける経験やミスをした経験が少ないため、どう受け止めていいか分からないということがあげられます。特にネガティブフィードバックだと、自分を否定されたように感じるようです。最近の新入社員が育ってきた環境は、みんな平等でミスが目立ちにくい教育を受けており、また、教師の体罰などが問題となっていた時代だったため、ミスや怒られるという経験が過去に比べて少なくなっています。 多くの人はある程度のことは問題なくクリアすることができるし、ミスしても強く怒られることはめったにないため、社会に出て、いきなりフィードバックやミスに対する指摘が入ると、受け止め方が分からないという状態になってしまうのです。

対策

フィードバックの受け止め方を教えることが必要です。そうでないと、その後の社会人として生きていくことが大変になります。

例えば、上司やトレーナーの失敗談を話して、自分たちもフィードバックを受けて成長に繋げてきたという話をすると、先輩でもこんなことあったんだと距離も縮まりますし、乗り越え方をイメージできるようになります。フィードバックによって、成長できることやアウトプットの質が良くなることを理解できると落ち込むのではなく受け入れられるようになってくるでしょう。

アーティエンスの上司との協働体感研修では、チームで働く上で不可欠な「フィードバックの受け止め方」を実践的に学ぶワークを取り入れています。

⑩ 不平不満ばかりを言う

特徴

不平不満を言って、雰囲気が悪くなったり、周囲に悪影響を与えてしまう新入社員です。特に同期に不平不満を話すと、同期もネガティブな考えに触発されやすくなってしまいます。

例えば、「他の会社で働いている友達は定時に帰れているのに、自分たちは残業が多いからブラック企業だ」や、「自社で扱っている商品は他社と比べて大したことない」、「上司がマイクロマネジメントで嫌だ」というような発言を社内外でしているというようなことです。このような話は周囲に伝播しやすく、周囲のモチベーションを下げてしまうなどの悪影響が起きてしまいます。また、社外の方に伝えると、自組織のブランドにも影響があるでしょう。

原因

新入社員自身が求めている理想と現実にギャップがあるということが考えられます。そして、その不満の原因となっていることを変えられる力が無かったり、行動しないことが不平不満として出てくるのです。入社すると、新入社員がイメージしていた会社とのギャップに苦しみ、イメージと現実のギャップに辛くなってしまうことは誰にでもあります。

しかし、そのうえで、今ある環境で努力しようと思えるのか、自分を被害者にしたまま理想に近づく努力をしないかで大きな差が生まれてしまうのです。このように理想と現実のギャップを縮めるための行動ができないと、不平不満として出てくることになります。

対策

何に不満を感じているのかの背景まで聴き、チーム・組織側の問題であれば受け止め、ギャップを埋めるための施策を考えましょう。本人の問題であれば、「他責傾向」や「一般常識」の施策を行って、今ある現実を受け入れ、さらに自分に何ができるかを考えられるようにしていきます。それにより新入社員を含めた社員が適切な環境で働くことができるようにするためです。

例えば、残業時間が新入社員の能力で行えない内容や量であれば、組織側で対応すべきですし、パワハラやモラハラが起きているならば早急な対応が必要です。まだ組織に慣れていない新入社員は、組織として当たり前だったけど本来はおかしい、というような違和感には気が付きやすいです。そのような内容は大切に扱って、組織全体をより良くしていきましょう。

パワハラ対策については、パワハラ対策の強化─人事が管理職に実施すべき具体的な対策とはもあわせて御覧ください。

2)「使えない新入社員」を生む職場(上司・トレーナー等)の10の特徴と原因、対策

前章では、使えない新入社員の特徴についてお伝えしましたが、使えない新入社員を生むまれる原因は本人たちのみではありません。上司・トレーナー・現場の対応や、組織としての仕組みが使えない新入社員にしてしまうこともあります。

人は環境に影響を受けやすいものです。特に、新入社員は社会人としての経験がなく右も左も分からない状態のため、環境による影響を強く受けるでしょう。

そこで、第2章では「使えない新入社員」を生む職場(上司・トレーナー等)の特徴と原因、対策を、次の第3章では「使えない新入社員」を生む組織(経営者・人事)の9の特徴と原因、対策をお伝えします。

「使えない新入社員」を生む職場(上司・トレーナー等)の特徴をまとめると、次のようになりました。

①「使えない新入社員」というレッテルを張って、接する

② 上司・トレーナーの常識を押し付ける

③ オンボーディングを行わない

④ OJTを行わない

⑤ 目標・指示の出し方が、抽象的だったり、分かりづらい

⑥ 上司・トレーナーから、新入社員にコミュニケーションを取らない

⑦ 仕組みを見直さない

⑧ 期待値が高すぎる

⑨ ネガティブフィードバックばかり行う

⑩ 新入社員の話を聴かない

この10個の特徴について、それぞれ詳しくお伝えします。

①「使えない新入社員」というレッテルを張って、接する

特徴

上司やトレーナーが「使えない新入社員」というレッテルを張って、新入社員の成長を阻害します。レッテルを張った状態で新入社員に接すると、新入社員が行うすべてのことがネガティブに映ってしまいます。

例えば、簡易的なミスをしたときに、できる社員に対しては、「珍しいな、気を付けてね」くらいの対応になりますが、使えない新入社員と思っていると「こんなことでもミスするのか、こっちで直しておくからもういいよ」と冷たい対応になってしまうことがあります。自分が持っているレッテルによって無意識に対応を使い分けてしまうのです。

原因

他の人から聞いたコメントや、第一印象などに引っ張られることが原因として考えられます。特に現場社員は、新入社員と出会う前のタイミングでその人となりを、申し送りとして人事から聞くことがあります。その時の印象が影響を受けやすくなります。これはウィンザー効果といい、口コミなど第三者から間接的に情報が伝わることで、信ぴょう性や信頼性が増すという心理効果です。そのため、自分で仕事をしながら性格を見ていく前に第三者から聞いた印象に引っ張られてしまうのです。

対策

新入社員のことを正しく知るために、対話やコミュニケーションを取る時間が必要です。そうでないと、他者からの印象に引っ張られたまま情報が更新されないためです。

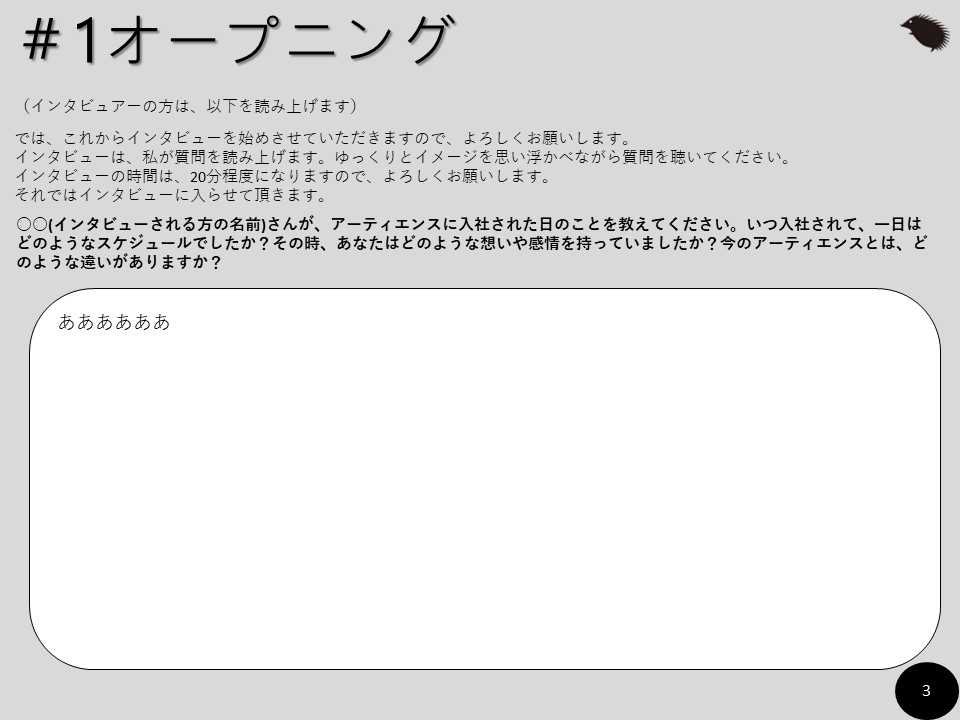

具体的には、ストーリーテリングの実施や、チームで対話を行うなどです。それらを通し、自分自身で新入社員の特徴や良さに気が付くことができ、レッテルを塗り替えていくことができるようになります。ストーリーテリングは、テーマに沿った内容をストーリーで伝えるという手法で、新入社員を迎えるときに次のような内容で新入社員のストーリーを聞きます。

アーティエンスでは、新入社員研修を導入いただいたお客様に、オンボーディング支援ツールとして、下記のようなインタビュー支援ツールをお渡ししています。

【参考】当社「インタビューシート」の一部

② 上司・トレーナーの常識を押し付ける

特徴

上司・トレーナーの常識を押し付け、新入社員に歩み寄ることをしません。上司やトレーナーが持っている常識と新入社員が持っている常識とは異なりますが、上司やトレーナーの常識のみで話してしまうと、新入社員が納得感を持ってフィードバックを受け止めたり、仕事を進めることが難しくなります。

例えば、お客様への連絡はメールだけではなく、電話も必要だという常識を、上司・トレーナーが持っていたとします。電話対応の経験が少ない新入社員は、突然電話するのは迷惑だと感じ、電話の必要性を感じません。なぜ電話をしたほうがいいのか説明しないと、新入社員は前向きに受け止めることはしません。このように常識という概念が異なることで、上司やトレーナーが使えないと感じてしまうこともあるのです。

原因

最近の新入社員の傾向を知らなかったり、接し方を知らないと常識に対する認識の齟齬が大きく、分かり合うことが出来なくなります。最近の傾向を知らないと、自分と異なっている点を見つけることができないためです。特にコロナ禍で、常識は大きく変わりました。しかし、上司・トレーナー自身が、新しい時代の傾向を理解していないと、新入社員は異なった常識を押しつけられていると感じてしまいます。

対策

上司・トレーナーには、新入社員の傾向や特に注意が必要なことを伝えるようにしましょう。現場の社員は自身の仕事が忙しいため、そこまで気が回らないということが起きます。

具体的には、新入社員の傾向を伝えるだけでもいいかもしれません。

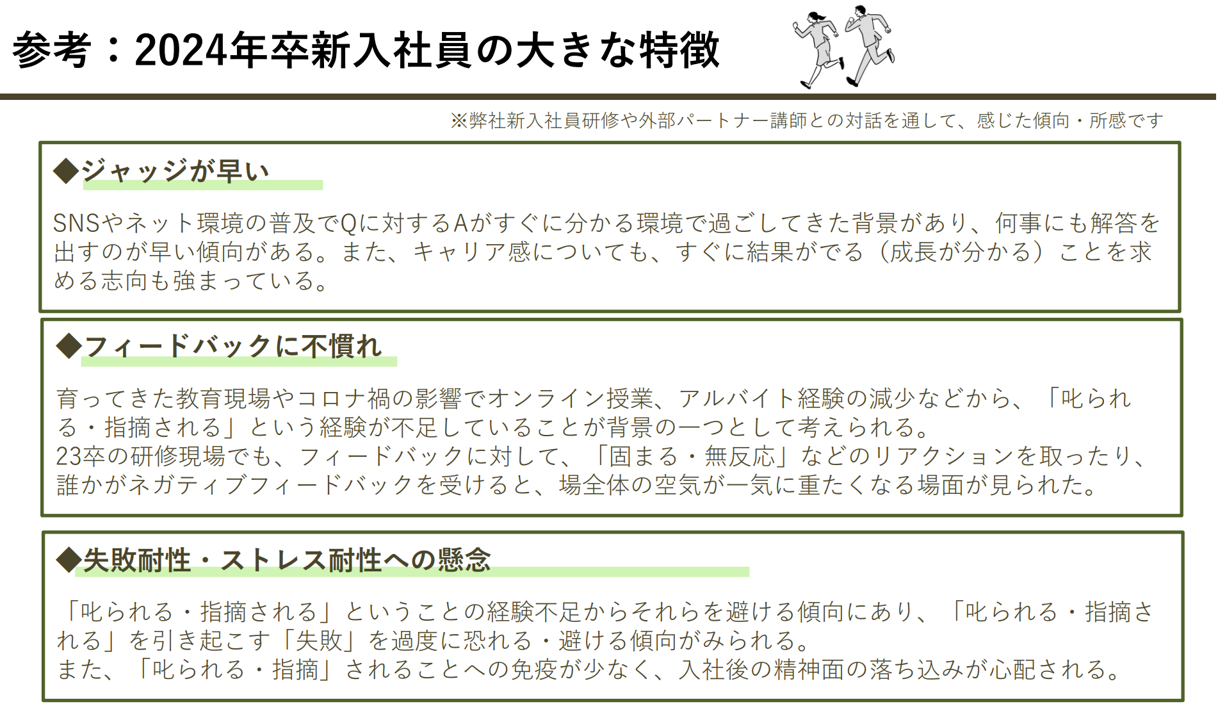

その他にも、例えば、2024年度卒新入社員の大きな特徴として、下記が挙げられます。新入社員育成のご参考に頂ければ幸いです。

【参考】2024年度卒新入社員研修のご案内資料 一部抜粋

【参考コラム】

2024年卒新入社員育成は最難関の予感|カギを握る入社後3ヵ月の育成のコツ【東京経済大学准教授 小山氏インタビュー】

23・24卒新入社員の傾向|受け入れ側のポイントは「体感・伴走・細分化」【ネオキャリア橋本氏:インタビュー】

③ オンボーディングを行わない

特徴

配属先が、オンボーディング環境を整えていないということがあります。オンボーディングを行わないと、新入社員をスムーズに受け入れることが出来なくなるため、使えない新入社員になってしまうことがあります。

※ オンボーディングとは、企業が新たに採用した社員の「受け入れ~定着・活躍」を早期に行なうための一連のプロセスを意味します。

例えば、新入社員の配属後のスケジュールが何も決まっていない状態だと、新入社員が放置される時間が多くなり、仕事を通じた成長機会が減り、使えない新入社員となってしまう可能性が高まります。新入社員が早期に定着し活躍できるようにするためにはオンボーディング環境を整えておくことが必要なのです。

【参考コラム】新入社員の放置を引き起こす”10の要因”と具体的な対処法5選

原因

オンボーディングのやり方が分からない、もしくは、用意をしていないことが原因です。オンボーディングは、やり方さえ分かれば誰でも用意をすることが可能です。

上司やトレーナー自身に、オンボーディングを受けた経験や認識がないと、具体的に何をすればいいのか想像できません。従って、人事からオンボーディング実施の依頼をされても答えることができないのです。

一方で、何をやればいいのか分かっていても用意していないというのは、業務量が多すぎて全く余裕がないという状況かもしれません。このような場合は、組織側が人員配置の見直しなども含めて、適切な支援を行っていく必要があります。

対策

現場に任せっきりにするのではなく、現場と人事で一緒にオンボーディングを行うようにしましょう。そうすると、組織からの確認が入るため、業務として進めてもらいやすくなります。

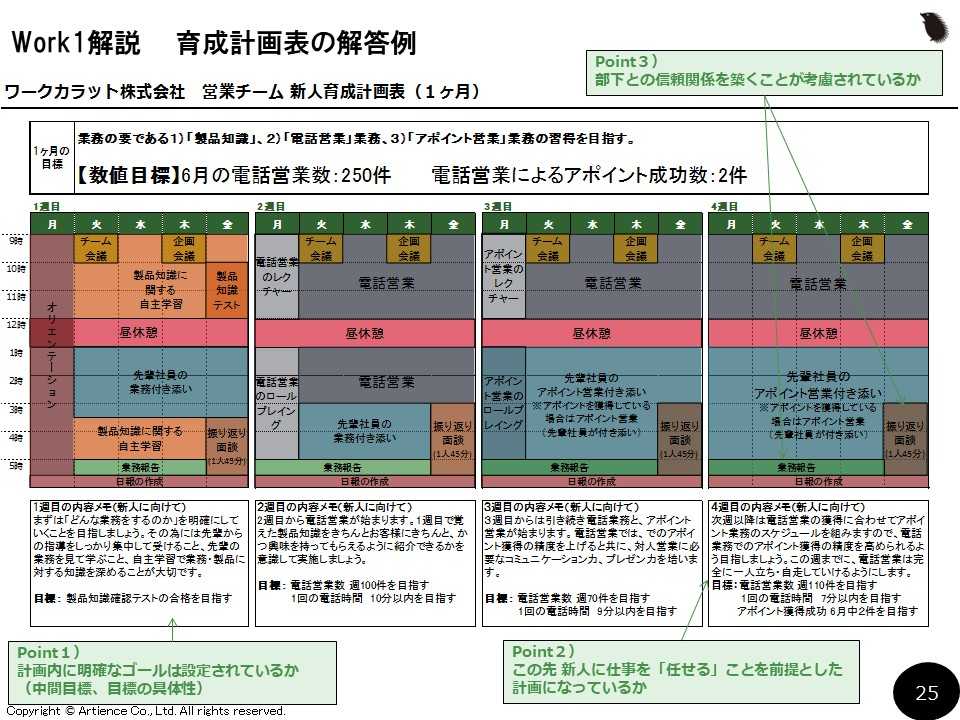

まず、人事からオンボーディングのやり方を伝え、オンボーディングの計画テンプレートを現場に渡します。そして現場でオンボーディングの計画表を作成して頂き、人事に提出してもらいます。人事は、気になる箇所があれば修正の依頼を行い、オンボーディング計画を一緒に立てるということを行います。

始めは現場から反発があるかもしれませんが、新入社員の受け入れがスムーズになることと、即戦力化が速くなることを伝えましょう。計画表が無いと、毎日どんな仕事を渡そうかと頭を悩ませることになるため、毎日の負担を無くすことができます。また、新入社員が早く自律自走できるようになればフォローも少なくて良くなります。そのようなメリットをお伝えして協力して行えるような風土を作って頂けたらと思います。

【参考】当社「育成担当者・OJTトレーナー研修」テキストの一部

新入社員のオンボーディングのより詳しい内容は、 新入社員のオンボーディングで必要な3つのポイントと、効果的なツールの活用法を御覧ください。

④ OJTを行わない

OJTを行わず、放置してしまう上司やトレーナーです。配属後は、OJTのみで育成を行う企業が多く、OJTが行われないと新入社員の成長スピードが遅くなってしまうため、使えない新入社員を生み出すことになります。

例えば、「とりあえず、このマニュアルを読んでおいて」という指示しか出さず、何もフォローしないケースもあります。OJTを行わないと新入社員のスキルも高まりませんし、モチベーションや会社へのエンゲージメントも低下していき、最終的に退職も起きてしまいます。

原因

OJTのやり方を知らない、または忙しすぎて実施ができないということが原因として考えられます。OJTにもスキルが必要です。さらにOJTなどの育成は自身の業務+αで行っていることが多いため手が回らず放置状態になりやすいです。また、OJTについて、業務のやり方を教えることと認識している方もいます。これでは自律自走を促すという目的が抜けているため、言われたことをやるだけの新入社員になってしまいます。

OJTの目的や重要性、そのための具体的な方法が分からないがために新入社員を放置することになるのです。

対策

OJTのやり方を知らない場合は、スキルを渡す機会を作るようにしましょう。スキルがあると、OJTとしてどのように動けばいいのかを考えやすくなります。

一番取り入れやすい方法はOJT研修を行うことです。研修を行うメリットはスキルが身につくことももちろんですが、なによりOJTの目的や重要性を理解してもらえることです。それによって上司やトレーナーは自分に与えられたことの責任感が生まれやすくなります。

当社でもOJT研修を実施しています。詳しい内容は、こちらからご覧ください。また、OJT研修の内容とは?|効果的に進めるための具体的なアプローチのコラムもご参考になるかと思います。

⑤ 目標・指示の出し方が、抽象的だったり、分かりづらい

特徴

上司・トレーナーからの目標・指示の出し方が、抽象的で理解を難しくさせる上司やトレーナーです。新入社員としては、一旦分かったと言ったものの、具体的に何から始めたらいいのか分からず、立ち止まってしまいます。しかし、始めの一歩に時間が掛かってしまえば、周囲からは使えないと判断されてしまいます。

例えば、印刷の依頼という単純な業務に対しても、指示を伝えないといけないことは多くあります。印刷資料の用途、部数、モノクロかカラーか、冊子形式か左上のホチキス留めかなどすべてを明確に伝えておく必要があります。新入社員は先のことを想像しきれないため、元データと部数だけ聞いて、分かりましたと答えてしまいますが、いざ印刷しようとすると、その他に選択しなければいけない項目があるためどうしたらいいか分からなくなってしまうのです。

原因

新入社員がすぐに動けるような目標や指示の出し方が分からないということがあげられます。新入社員にどのように伝えたらスムーズに仕事を進められるかを考えられていないことで起こります。特にテレワークを行っている組織で、気軽に確認するのが難しい場合は、依頼をするのにも時間はかかりますが、依頼を伝えた後一つだけ一緒に作業を行ってみるなどをして、指示漏れが無いようにすると、新入社員はスムーズに仕事を進めることができます。新入社員にとって、どのように目標や指示を伝えると行動に起こしやすいのかを考えて行動することが必要です。

対策

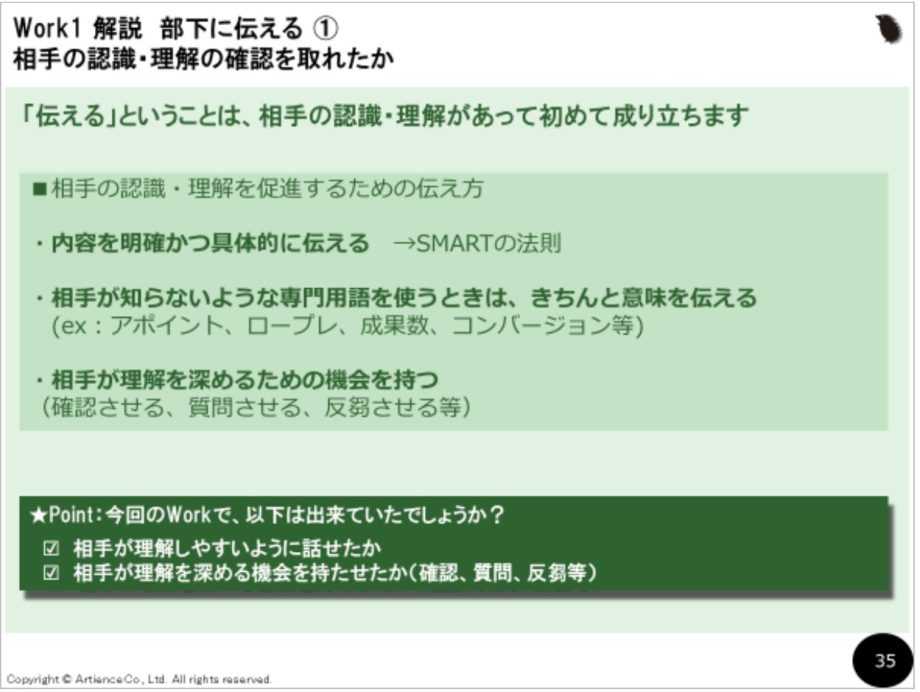

上司・トレーナーが目標・指示だしの仕方を学ぶことです。目標や指示の出し方が抽象的な人は自身もかつてそのような環境にいた可能性が高いです。そのため具体的に指示を伝える方法や伝え方のイメージが分からないためです。

目標や指示出しするときの具体的な伝え方を文書化したり、マニュアル化すると、必要なときに確認することができ有効です。その際、次の資料のように、伝えるときに特に意識して欲しいポイントや、考え方も記載するとより理解が深まり応用できるようになっていくでしょう。

【参考】「育成担当者・OJTトレーナー研修」テキストの一部

⑥ 上司・トレーナーから、新入社員にコミュニケーションを取らない

特徴

上司・トレーナーから、新入社員にコミュニケーションを取らず、新入社員との関係性を創ることが出来ない場合です。関係性が創れないと新入社員が困っていても気づけず、さらに新入社員からも上司やトレーナーに声をかけにくいため、停滞してしまいます。

しかし、業務が進展しないという状態が続けば、その新入社員は使えないと思われてしまいます。コミュニケーションは業務の依頼時のみで、進捗確認もテキストで1on1を月に1度行う程度では、新入社員の状態や状況が何も分かりません。普段からコミュニケーションを取っておくのは、すぐにフォローできるために大切です。

原因

多くの場合、上司やトレーナーが忙しく、新入社員とのコミュニケーションを取る時間がないことが原因として考えられます。上司やトレーナーは自分の仕事に+αとして育成を行っているため、常に時間が足りないという状態になってしまっているのです。

自分の仕事か育成かと言われると、どうしても評価が関わっている自身の仕事を優先してしまい、新入社員のことを後回しにしているうちに、時間が取れなくなってしまうということはよくあります。そのような背景から、新入社員とのコミュニケーション時間が配属時をピークにして減っていってしまうのです。

対策

コミュニケーションを取る機会をスケジュールに入れておくことをおすすめします。育成を一種の業務とし、強制的に時間をつくるようにするのです。

例えば、毎朝15分はその日の仕事内容の確認と合わせて雑談をしたりすると、体調がすぐれないとか、進め方が分からない業務のフォローなどを行うことができます。雑談で何を話せばいいのか分からないときは、Good&Newといって24時間以内に起きたGoodなことまたはNewなことを伝え合う、などルールを決めるとやりやすくなります。テレワークが多くなっている組織もあるかと思いますが、オンラインでも行えます。ぜひ取り組んでみてください。オンラインで行う場合は、言葉では出てこない様子を確認することができるためできるだけ画面ONで行うのがおすすめです。

⑦ 仕組みを見直さない

特徴

例年、新入社員が同じようなミスをしても、仕組を見直さない上司やトレーナーです。見直さないことによって、新入社員がミスを起こしにくい仕組みが改善されず、使えない新入社員を繰り返し生み出してしまっています。

例えば、毎年、新入社員が営業のヒアリングができない状況になっているにもかかわらず、それを新入社員の責任にして、仕組みを見直すことをしません。ヒアリングフローや、ヒアリング漏れを防ぐためのヒアリングシートの作成などの対応が考えられるにも関わらず、仕組み化していない状態などです。ミスを新入社員のせいにして、現場として支援できることはないと思ってしまっています。

原因

ミスをその場で火消し対応をして、終わりになっているということが考えられます。ミスを処理することで精一杯になり、次年度の育成のことまで頭が回っていない可能性があります。

例えば、上司やトレーナーが自身の営業目標の達成で必死になっているときは、今目の前の目標のことで精一杯になり、新入社員のフォローもギリギリのため、1年後のことに意識を向けるのは難しいです。このような状態が続いていれば、ミスを次に活かすことはできません。

対策

仕組みが整っていない可能性があるため、再発防止策を考え、改善することが必要です。

具体的には、営業フローは新入社員が読んで理解できるようになっているか、フローに漏れはないか、マニュアルが適切に更新されているか、などを確認しましょう。

特にミスが起きやすい業務は、失敗事例を記載しておくと、未然に防ぐことも可能です。仕組みで解決できることを新入社員の責任にしてはいけません。新入社員が何度もミスしている業務は、その原因を確認し、仕組みを改善します。新入社員の自律自走を促していきましょう。

詳しくは、新入社員が業務に迷わないために必要なマニュアルの作り方と使い方をご参考ください。

⑧ 期待値が高すぎる

特徴

上司・トレーナーの理想が高く、新入社員への期待値が高いということもあります。できる新入社員のレベルが高いために、そのレベルに到達しないと使えない新入社員という認識になってしまいます。

例えば、インサイドセールスの仕事を想像してください。2年目社員でも1か月で30件のアポを取ることがやっとの中、新入社員にはじめから20件のアポ取得を期待しているとします。新入社員にとってはハードルが高すぎるために目標は達成できず、結果使えない新入社員と認識されてしまいます。上司やトレーナーの期待が適切でないと、一般的に見たら良くできる新入社員でも使えないという判断になってしまうのです。

原因

自身が求めている新入社員像に囚われていることが原因として考えられます。新入社員の現状からではなく、理想から期待値を設定してしまっているため、ギャップが起きてしまうのです。

この背景として、新入社員の現在のレベルを知らなかったり、新入社員育成の経験が少ないことが考えられます。理想論で語りがちになり、現実的な期待値設定が出来なくなってしまうのです。

対策

新入社員の特徴や傾向を知る必要があります。新入社員のレベルを理解して適切な期待値設定を行えるようになるためです。新入社員と言っても、年によって育ってきた環境が異なるため、特徴は変わります。そのため時代に合わせた期待値になっていないと、新入社員にとっても負担になりますし、上司やトレーナーにとっても不満が募るばかりになってしまいます。

早く成果を、と先走っては新入社員がついていけなくなり離脱してしまうことも起こりえます。最近の新入社員の傾向や、人事から配属予定の新入社員の特徴(配属前に見えていた傾向など)を伝えるなどして、その人たちにあった期待値を設定できるようにしましょう。

⑨ ネガティブフィードバックばかり行う

特徴

新入社員のミスや至らない点ばかりに目がいき、ネガティブフィードバックばかり行う上司やトレーナーです。良いところや成長している点が見えなくなっているため、使えない新入社員と思ってしまうのです。例えば、通常業務は大きなトラブルなくできていますが、日報の提出が遅れることが多い新入社員がいるとします。

その時に、仕事に対するポジティブフィードバックは一つもなく、日報の提出についてひたすらにネガティブフィードバックが行われるというような状態です。新入社員のネガティブな部分にしか見えていないため、何もできない新入社員という見え方になってしまいます。

原因

上司・トレーナーが「改善させる」育成方法しか知らないというケースが考えられます。出来ていないことをできるようにすることが成長に繋がるんだという考えを持っています。もちろん出来ないことをできるようにすることは、育成に必要なことではあります。

しかし、成長している部分を見てもらえていないと、ミスすることに恐れを感じてしまい、結果的にスキルの習得スピードが遅くなってしまったり、自分なりの意見を持てなくなってしまいます。新入社員が自律自走することは難しくなるでしょう。

対策

新入社員の傾向にあったフィードバックや、教え方を現場にレクチャーするようにしましょう。上司やトレーナーも良いところに意識を向けることができると、少しずつポジティブフィードバックもできるようになります。

特に、最近の新入社員はフィードバックに不慣れということを感じます。実際、当社で実施したの新入社員研修では、フィードバックに対して、例年以上に「固まる・無反応」などのリアクションが何度か見られました。誰かがネガティブフィードバックを受けると、場全体の空気が一気に重たくなり、さらに、その内容をずっと引きずるという場面も見られました。

これは、育ってきた教育現場やコロナ禍の影響でのオンライン授業、アルバイト経験の減少などから、「叱られる・指摘される」という経験が不足していることが背景の一つとも考えられます。 このような最近の傾向を理解した上で、自律自走を促せる適切なフィードバックを行えるようにしていきましょう。

新入社員へのフィードバックについては、新入社員育成のカギ!フィードバックする時に知っておきたい5つのポイントにて詳しいやり方を解説しています。

⑩ 新入社員の話を聴かない

特徴

自分の話ばかりをしたり、話は聞いているようだが、結局自身の話に持っていくなど、新入社員の話を聴かない上司やトレーナーです。新入社員の意見や想いを受け取ることができないため、新入社員が意見や想いを持つことを諦めてしまい、結果的に上司やトレーナーの中にある正解を見つけに行くようになってしまいます。

例えば、資料の作成について自分の中に正解を持っている状態の上司やトレーナーのもとに、新入社員が自分なりに工夫して作成した資料を確認のために持ってきたとします。始めは、傾聴中心のコーチングスタイルで、なぜこのような作り方にしたのかを確認しますが、徐々に自分が持っている正解に近づけるための会話になり、最終的に自分が持っている正解にしてもらうように依頼をするというようなことが起こります。

一見、新入社員なりの工夫した点などを聴いているように見えますが、話を聴いているわけではなく、自分が持っている正解に近づけるためにどうするかを考えてしまっているのです。

原因

聴くことの重要性を理解しておらず、また自分の正解が正しいという認知を持っていることが考えられます。そして自分の言うとおりにして欲しいとコントロールする力が働いてしまっているためです。

特に、組織からとても評価されて今のポジションについている上司・トレーナーは、自分が成功してきたやり方に固執してしまうことがあります。しかし、時代の変化は激しいため、決して過去に良かった方法が今では最善策でないこともあります。また、それぞれにあうやり方もあります。自分が持っているパターンに当てはめようとせず、相手の話を聴くことは大切なスキルのひとつです。

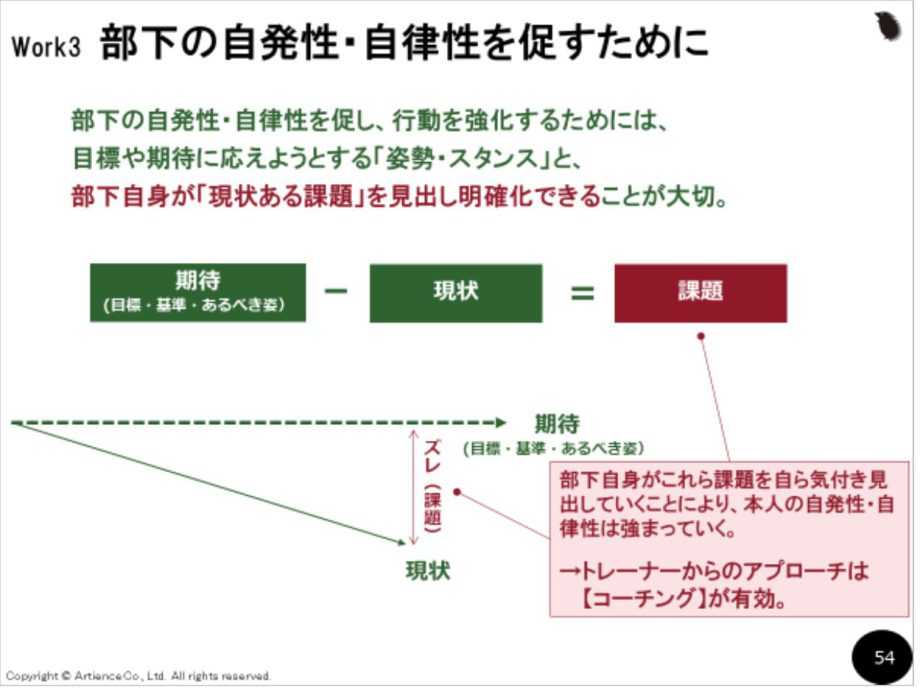

対策

コーチングや傾聴の方法を学ぶことをおすすめします。それによって、新入社員にあった指導方法を見出すことができるようになっていきます。

コーチングは、(上司から部下への)一方通行ではなく、双方向でのコミュニケーションから課題を見出し、解決していく手法です。

一方的に答えを「与える」のではなく、相手(部下)から答えを「引き出す」機会を持ち、かつ実践につなげることが大切です。コーチングや傾聴のスキルを活用して新入社員の話を聴きながら、さらにアウトプットの質を良くするための方法や、課題解決のためのスキルを渡せると、自律自走を促すことになるでしょう。

【参考】アーティエンスの部下育成・OJTトレーナー研修では、コーチングも実践的に学んでいます。

3)「使えない新入社員」を生む組織(経営者・人事)の特徴と原因、対策

本章では「使えない新入社員」を生む組織(経営者・人事)の特徴と原因、対策をお伝えします。まず、特徴をまとめると次の9つとなります。

① 新入社員への関心度が弱い

② 学生から社会人への意識変革を促す機会がない

③ 新入社員への歓迎度合いが弱い

④ 新入社員研修・OJTトレーナー研修などが充実していない

⑤ 当事者意識・主体性を育む育成環境を創ることができていない

⑥ 1on1など現場でのコミュケーションが起きる施策を作れていない

⑦ マニュアル化・ルール化ができていない

⑧ 新入社員の育成計画ができていない

⑨ 新入社員の状態をウォッチングできる仕組がない

この9個の特徴について、詳しくお伝えします。

① 新入社員への関心度が弱い

特徴

入社後・配属後などのコミュニケーションが少なく、新入社員への関心度が弱い組織です。入社したら組織としての役割は終わりで、現場に任せにするが、現場への施策が何もされないので、結果的に使えない新入社員が増えていきます。例えば、入社後は機械的に例年行っている外部研修に参加させてレポートを書かせ終わり次第現場に配属するだけで、その間新入社員とコミュニケーションを取る機会を作ったり、新入社員の様子を伺うということを行わないというような状態です。新入社員への関心が弱ければ当然成長を促すことなども考えていないため、使えない新入社員になってしまうのです。

原因

採用人数を確保することが、人事の役割・目標になっていると考えられます。採用への意識が強く、入社後のフォローに手が回っていないため、入社した後の新入社員の育成方針などが決まっていません。採用人数のみが人事の役割・目標になっていると、入社後に新入社員に関心を持てなくなってしまうのです。

組織から人事に求めていることが、人材の採用のみになっていると、採用への意識だけが強くなり、入社後のことまで考える余裕は無くなってしまうかもしれません。もちろん人材の採用はとても大切なことです。しかしいくら採用できても、その後の育成環境が整っていなければ、使えない新入社員を生んでしまうことを組織も人事も理解する必要があります。

対策

関心度を高めるために新入社員へのフォローをする機会を設けることが必要です。定期的に新入社員と触れ合う機会があると、新入社員のことに関心を持たざるを得なくなります。

具体的には、入社して半年や1年立ったタイミングで、新入社員の状態に合わせたフォロー研修を実施するとか、毎月1on1を行うなどです。組織として、新入社員と関わる機会を作ることで、関心を持てるようにします。

② 学生から社会人への意識変革を促す機会がない

特徴

新入社員研修に関して、スキル系の育成ボリュームが多く、学生から社会人への意識変革を促さない組織です。社会人のマナーを学んでもらうためにビジネスマナー研修は行っていることもありますが、根本的に、社会人とは何かという自覚を持つための機会が用意されていないということです。ビジネスマナーを学んでも、社会人は社会人のマナーに則って言動することが必要ということを教えてもらうだけで、なぜマナーを守らないといけないのかという根本の社会人としての意識の変革を行えていないことがあります。このように型だけを学んでも意識に変革を促すことはできません。

原因

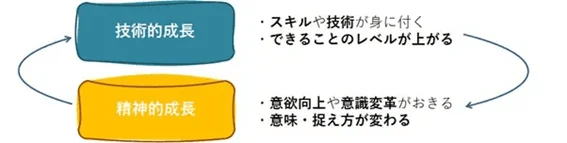

精神的成長(※)への関心度合いが低く、意識変革の重要性を理解していないことが原因として考えられます。型や知識だけを教えても、意識まで変わるとはかぎりません。

人の成長には大きく2つの種類があるとされています。技術的成長は、スキルや技術が身に付くことを指します。一方の精神的成長は、物事への意識・捉え方が変わり、意欲や意識の向上など内面的に変化が起こることを指します。一般的に、技術的成長に比べて精神的成長は、本人も変化を実感しにくいと言われています。

先ほどの例でいうと、もちろん型や知識を学ぶことは大切なのですが、言われたからやっているという考えでは社会人としての意識を持てているとは言えません。

最近は、内定後、入社前にインターンとして会社で働いてもらっている企業もあります。

その場合、学生から社会人への意識変化を促すことができないと、いつまでたってもインターンのスタンスで仕事をされてしまうことになります。入社すれば社会人になるという考えは、通用しません。

対策

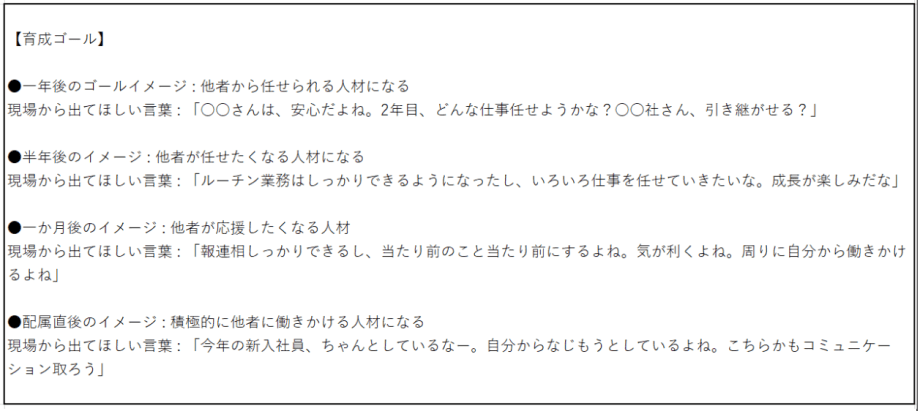

育成計画の中に、スキル要件だけではなく、スタンスやマインドの観点もいれるようにしましょう。始めから予定を組み込んでおけると、社会人として精神的な成長を促すことができますし確認もしやすくなります。下記は当社が行った派遣型 新入社員研修の企画の際にお客様と相談しながら作成した成長イメージです。

【参考】当社が行った派遣型 新入社員研修 企画資料の一部

このように、成長が分かりにくい精神的成長を促すことで、新入社員の自律自走につなげることができます。

③ 新入社員への歓迎度合いが弱い

特徴

入社後は簡単な研修を行い、現場配属を行って終わりなど、新入社員への歓迎度合いが弱い組織です。特に ITエンジニアの派遣を行う会社に多い傾向があります。新入社員は受け入れてもらえていないという不安を感じ、心理的安全性を感じにくいため成果を出しにくく、使えない新入社員を生んでしまいます。

ここからアーティエンスでは、メンバー同士が自然体で、恐れることなく意見を伝えあい、よりよくするための意識行動ができる状態が心理的安全性が高い状態と考えています。

例えば、新入社員が入社後や配属後すぐに放って置かれてしまい、どこにいればいいのか、何をしたらいいのかが分からないという状況になってしまっているとします。

そうでなくても新入社員は不安いっぱいな状態です。心理的な安全が担保されていなければ余計に不安が増し居心地が悪く感じてしまうことになります。 新入社員への歓迎がないことで、始めの段階で会社に不安を感じてしまい、自ら働きかけることもできないので、いつまでたってもチャレンジできない新入社員にしてしまう可能性があります。

原因

多くの場合、忙しすぎて新入社員に構っている暇がないという状態になっていることが考えられます。意識的に歓迎しないようにしようとは誰も思っていません。特に研修が終了して現場配属されるときに歓迎されないという状態は起きてしまいがちです。この時に他の同期と一緒であれば、不安を共有することができるため少しは不安感をおさえることができるのですが、一人のみの配属の場合は、この不安を一人で抱え、溜まっていく一方になってしまいます。現場が忙しいために歓迎されないと、孤独感が募っていってしまいます。

対策

同期との交流会や、フォロー研修などを定期的に行うようにしましょう。定期的に同期と話すことができると、特に配属先に同期がいない人にとっては不安を吐露できる機会になり、気持ちが楽になります。

新卒採用の人数が少ない組織は、自組織だけではなく、他社の同期でもよいです。同期との交流会は、同期のみで行う場と、人事も参加するパターンの両方を作れると良いです。そうすると、配属された後なかなか様子を見れない新入社員の状態を確認することができます。

さらにそこでアラートがあがっていればすぐにフォローすることもできます。また、フォロー研修を行うことによって、組織が成長機会を与えようとしてくれているという感覚を持てるため関心を持ってもらえているという認知にもつながるでしょう。

【参考コラム】【人事必見】同期がいない新入社員をどのようにサポートするか

④ 新入社員研修・OJTトレーナー研修などが充実していない

特徴

新入社員研修・OJTトレーナー研修の内容を、何年も変えていなかったり、研修制度がないという組織です。新入社員の育成方法が現在の新入社員に適していないため、新入社員が学びを素直に受け取ることができず、組織が期待している成長を感じることができないため、使えない新入社員となってしまうのです。

例えば、「社会人としてこれをすべき」という厳しい伝え方は最近の新入社員には刺さりません。今は最初から「あるべきことを伝える」のではなく、「社会人としてどうすればいいかという問いを与えて考えてもらう」というプロセスを経たうえで教える方が伝わります。時代によって育ってきた環境が異なるため、その年の新入社員に合わせた研修を行うことが必要なのです。

原因

人材育成に関して、重要度が低いことがあげられます。特に大きな問題が起きていないと、考える手間を省けるため例年のやり方を踏襲してしまいがちです。

しかし、新入社員研修やOJTトレーナー研修は、その年の新入社員の特性に合わせたり、会社が目指す目標を達成するために必要な人材としてどのようなスキルを渡せばいいのかなど、年々改善が必要なものです。そのため、研修をやればOKと考えていると新入社員の成長を促すことが出来なくなってしまうのです。

対策

組織全体の人材開発・組織開発の見直しを行い、各階層の優先度・重要度を決めることです。

おそらく新入社員研修だけでなく、その他の階層の育成もどこかで停滞したままの可能性が高いです。組織の経営理念・戦略からどのような人材が必要なのか整理して考えていき、育成の方向性をあらためて考える必要があります。

育成の方向性が決まったら、そのために必要なスキルを与えるための研修や施策を考え企画していきましょう。その際にはぜひ、これから迎える新入社員の特性も意識してください。

⑤ 当事者意識・主体性を育む育成環境を創ることができていない

特徴

新入社員の当事者意識・主体性を育む育成環境を創ることができていない組織です。

当事者意識や主体性をもてず、言われたことをやるスタンスになるため、使えない新入社員を生んでしまいます。

例えば、新入社員研修で、発言をすべて指名制にすると、自分が話す番まで受け身になります。また職場では「言われたことをいいからやれ」というコミュニケーションを取り続けるという状態です。どちらも新入社員自らが選択して決めていません。ルールなど必要なことはありますが、すべて組織がコントロールしようとすれば、当事者意識や主体性の成長にとってネガティブな影響も与えかねません。

原因

「あるべき論」や「指示命令」が多いことが原因です。この方向では、組織がどうして欲しいかという思いばかりを新入社員に強く感じさせてしまいます。組織としては、あるべき論や指示命令を行う方が、予定通りの流れになり、生産性が高まるためということが本音としてあると思います。しかし、このことが新入社員の主体性の成長をとどめてしまう、根本的な原因となっています。

対策

組織として小さいことでも新入社員自身で決めるという環境を創ること、また、「ありたい姿(目指したいもの)」や、「自分たちで考えて正解を創る」ための研修を行うようにしましょう。そうすることで、自分で選択することが求められていると無意識のうちにも感じることができます。

自分で選択して進めていく感覚を捉えてもらう具体的な方法としては、例えば面談を行うときの日程や場所を決めてもらったり、目標の一つを自身で考えてもらうというようなことがあります。研修については、研修の中でありたい姿を新入社員自身が見つけられるようなキャリア開発を行えるものを積極的に行いましょう。

予算的に難しくスキル系の研修を優先せざるを得ない場合は、スキルをインプットして終わるだけではなく、研修内で課題を解決していくワークがあると自分たちで答えを創っていく感覚を体感してもらえます。当社の新入社員研修は、スキルをただ学ぶだけではなくシミュレーションワークを行う設計にしているため、自分たちで正解を創ることが意識できるようになっています。

⑥ 1on1など現場でのコミュケーションが起きる施策を作れていない

特徴

1on1など現場でコミュニケーションが起きる施策を作れていない組織です。現場任せにしてしまうと、上司・トレーナーによって、コミュニケーションの量や質に差が出てきます。

さらに言えば、忙しい現場でコミュニケーションを取る機会をなんとか作ろうとする人は少ないのが現状です。実際に、配属されてから業務に関する話はするけど、それ以外の話は全くしていない現場はよくあります。そのため、仕組みとしてコミュニケーションを取る機会を作っておく必要があります。

原因

配属されたら現場任せにしてしまい、組織からの支援が整備されていないことが原因として考えられます。組織としてフォローするのは配属前までという考えになってしまっている可能性があります。人事としては、現場には、OJTや1on1をやるようにとは伝えているため、実施に関しては現場に責任と思っている方が多いように思います。新入社員が現場に出たらもう手離れという認識が強くあることが原因なのではないでしょうか。

対策

OJTや1on1をやるように伝えるだけでなく、現場がすぐに実施できるような指導やテンプレートを用意したり、実施の確認とともに新入社員の状態もあわせて確認する、ことを行う必要があります。現場は普段の仕事で忙しくそこまでしないと後回しにされてしまう可能性があります。具体的には、OJTや1on1のやり方を学ぶための研修や現場での育成を振り返る研修や対話の場を用意することが必要です。1on1でこの通りに読めば進められるというようなテンプレートを用意するのも具体的な方法として有効です。現場がすぐに動ける準備をするようにしましょう。

⑦ マニュアル化・ルール化ができていない

特徴

口伝や、暗黙の了解で仕事が進んでおり、マニュアル化・ルール化ができていない組織です。

それぞれが何となくで行い、人によってやり方が異ると、新入社員は振り回されてしまいます。そうなると、新入社員は一体何を信じて行動すればいいのかが分からなくなるため、成長が停滞し使えない新入社員になってしまうのです。

例えば、組織図や業務フローが無く部門の連携を理解が出来なかったり、レポートラインが決まっておらず新入社員が誰に報連相するかが決まっていないと、新入社員は報連相する相手探しから始め時間が掛かるうえに、たらい回しにされてしまうというようなことが起こり、上手くいきません。 マニュアル化・ルール化ができていないと、新入社員が振り回されてしまうことになるのです。

原因

今まで問題がなかったという認知でいることが考えられます。組織にとって問題が表面化していなかっただけで、実はマニュアル化・ルール化されてこなかった課題の可能性があります。

先ほどの、報連相する人がたらい回しにされてしまう状態があっても、新入社員がそのことを明らかにしないと組織として気が付くことが出来ませんし、新入社員が「このようなことが起きるのはマニュアル化されていないからだ」と気が付くことは難しいでしょう。組織として、新入社員との関わりを作らないと、新入社員に起きていることを俯瞰して見ることができず、問題に気が付くことができないという課題としてあります。

対策

組織と現場がコミュニケーションを取ってマニュアルを創るのが、最も良いです。しかし、それが難しいときは、新入社員自身にマニュアル・ルールを作ってもらい、現場のフィードバックのもと、運用することをおすすめします。新入社員が困っていることが直接反映されるため、次の新入社員にとって理解しやすい内容になります。 (毎年それをもとに新入社員研修を行い、アップデートしていくのもいいでしょう。)

マニュアルには、組織図や、部署間の関係性など組織のことを俯瞰して見られる資料や、各部署が担当している業務などの詳細まで、新入社員の困りごとの多くを解決するためのものを作成してもらいます。ルールについては、体調が悪いときの欠席連絡を誰にすればいいのか、経費清算の書き方や提出期限など、ルールとして分からなかったことを新入社員に洗い出してもらい、それらに組織が回答することで、ルール共有のための根幹を創っていくことができます。

ただし注意として、マニュアルやルール作りを新入社員に任せっぱなしにするのではなく、人事部や経営陣などが全面バックアップすることが必要です。研修の一環であると現場のメンバーに伝えれば、新入社員も動きやすく、現場からの協力も受けやすくなります。

新入社員のマニュアルに関する詳しい内容は、新入社員が業務に迷わないために必要なマニュアルの作り方と使い方を御覧ください。

⑧ 新入社員の育成計画ができていない

特徴

新入社員の育成計画がないため、新入社員も現場の上司・トレーナーも成長イメージができなかったり、また、目標が不明確なため適切な指導ができない組織です。目標が不明確だと、新入社員はどこを目指せばいいのかが分からなくなり、目標に向かって行動することが出来なくなるため、成長スピードが遅くなり使えない新入社員となってしまいます。

例えば、新入社員育成の目標は「活躍する人材」ということにします。この目標を現場に伝えると、現場は活躍する人材って一体どんな人なのかという疑問を抱え、何となく自分なりに解釈して伝えるという流れになります。これでは活躍する人材になるために、具体的にどのようなステップを踏めばいいのか誰も分かりません。このように、明確な目標が無く、育成計画にも落とし込まれていないと現場は混乱し、ゴールを目指して頑張る姿勢を創ることが出来なくなるのです。

原因

現場任せになっていることが原因として考えられます。大きな目標のみ組織で作成し、その目標を元に育成計画や明確な目標にしていくのは現場の役割だと考えているということです。

一方、現場は、育成計画まで作成することが人事の役目だと考えていれば、責任の押し付け合いになり、課題は一向に解決しません。

お客様から相談された、新入社員自身がキャリア開発を行うための配属前研修を行ったケースです。研修は、会社が求める新入社員像を伝え、新入社員が考えるキャリアと統合をしていくという内容でした。研修で考えたキャリアを具体的にどのように達成するかは、研修後、現場の上司に相談して決めていってほしいとのことでした。しかしそのことを知らなかった現場の上司やトレーナーは、突然、新入社員に自身のキャリア開発の達成のためにどうしたらいいかを、相談されて困ってしまったそうです。

今回の事例は、行き当たりばったりの極端な対応ですが、組織としてそれぞれの役割が明確になっていないため、結果的に誰も育成計画を創らないという状況が生まれてしまっていることが原因となります。

対策

育成計画は、組織の目標をクリアしていくために大切な要素の一つです。そのため、具体的な計画を現場に任せて終わりではなく、人事も介入して創っていくことが必要です。

新入社員に関わらず、人材開発・組織開発の方針や計画を組織と現場で協力しあって立てることは必要です。

育成計画は、会社が掲げている目標と密接にかかわっているため、そこでズレが起きてしまうと、会社目標に近づくことができなくなってしまいます。1か月~3か月ごとくらいの期間で、どのような成長をして欲しいかが言語化されていると、現場でも育成がしやすくなり、使えない新入社員も減らせるでしょう。

詳しくは、新入社員の育成計画に必要な5ステップ│【サンプルあり】迷いを無くし、いち早く一人前の社会人へをご覧ください。

⑨ 新入社員の状態をウォッチングできる仕組みがない

特徴

配属後は、配属先に任せてしまい、新入社員の状態をウォッチングできる仕組みがないという組織です。状態を確認できないとフォローを行うことができないため、メンタルヘルスの問題や離職率が高くなるなどの問題が発生し、「新入社員は、使えない」と言われてしまいます。

例えば、新入社員が仕事へのやる気が無くなりモチベーションが下がってしまっているため結果も出せず注意を受ける日々を過ごしていたとします。その際、誰かに相談できる環境があればいいのですが、独りで抱え込んだり、必要以上にストレスを感じてしまうと、この会社は自分には合っていなかったのかもしれないと、離職の選択を取ってしまうこともあります。このようなことにならないためにも、新入社員の状態を分かるようにしておくことは大切なのです。

原因

配属後の新入社員のフォローは現場で、人事の役割ではないと考えていたり、現場から話を聞こうとしても忙しいと後回しにされてしまうなど、現場への介入が難しい状況が考えられます。どちらの場合でも、組織としてやれることはやっているが、現場が良くないという考えが根底にあることが分かります。

組織として社員全体で新入社員を育成していく文化が作られておらず、育成の役割に線引きをして関わろうとしなくなってしまう現象が起きています。新入社員の育成は組織も現場も一緒に、協力体制で行うことが大切です。

対策

新入社員が現場にいても状態が分かるようなパルスサーベイを導入することをおすすめします。組織と現場の連携を強くするには時間が掛かりますが、その中でも現場に負担がかからない方法であれば状況の把握が進めやすくなります。

パルスサーベイは新入社員に同じ設問をして回答してもらうツールのことで、数値の変化を見たり、フリーコメントの記載ができる場合はその内容を見て人事としても状態を確認することができます。

当社が提供しているパルスサーベイGrowthは、毎月1回、新入社員に次の設問に回答して頂き、その変化を見ることで状態を確認しています。

数値結果の良し悪しを見るのではなく、あくまでも数値の背景にあることや変化を見て、組織としてどんなフォローができるかを考えるためのきっかけ作りとなります。

Growthを導入して以降、定期的に新入社員の状態や心境の変化を確認できるようになり、状況に応じて人事から素早くフォローしたり、現場社員へ情報共有することで、離職防止に繋がった事例もうまれています。

4)使えない新入社員が、パフォーマンスを発揮する新入社員になるための5つの行動

ここまで「使えない新入社員」を生み出している29の要因についてお伝えしましたが、「使えない新入社員がパフォーマンスを発揮する新入社員」になることは可能です。

ここまで読んできた皆さんならお分かりかと思いますが、使えない新入社員が元々存在するのではなく、様々な要因が絡み合って生み出されてしまうだけだからです。

例えば、何度注意しても報連相ができず使えないと言われていた新入社員がいましたが、報連相に来ない課題を解決するため、2時間おきの報連相を仕組化して感覚を掴んでもらうことから始め、徐々に回数を減らしても報連相ができるようにしていくことに取り組みを行いました。

使えない新入社員は存在しないという前提を持って取り組みましょう。そこで、使えない新入社員が、パフォーマンスを発揮する新入社員となるための5つの行動を紹介します。

新入社員本人ができること

パフォーマンスを上げるために、知識やスキルを学ぶ

知識やスキルを学ぶことですぐに業務で活用でき、成果が出やすくなります。周りからのポジティブフィードバックも増えて、より成果を出そう、学ぼうという意識・行動が強まるため、結果的にパフォーマンスの向上に繋がります。

例えば、営業だったら先輩とのロールプレイングを繰り返したり、プログラマーの方なら、先輩の書いたコードを見せてもらうなどをして、自身の知識やスキルを高めることを行います。

その時に、同期など仲間と一緒に行えば相乗効果が期待でき、より成長スピードが高まるでしょう。今は便利な情報社会のため必要な知識やスキルは、簡単に見つけることができます。この時代を活かして、情報のインプット、仕事でのアウトプットを繰り返せばパフォーマンスを上げることができるようになります。

人としての信頼を高めるために、立ち振る舞い・言動・行動を見直す

立ち振る舞い・言動・行動を見直すことで、周りの人との関係性が良くなり、信頼してもらいやすくもなります。新入社員が最初から独りでできる仕事はほとんどなく、周りの協力指導は不可欠です。

そのため、周りから応援される人材になることも成長にとって大切なことなのです。例えば、新入社員が2名入ってきたときに、いつも笑顔で、積極的に報連相に来たり、手伝おうとしてくれる人か、表情が無く言われたことだけやって自分が良ければいいと思っている人だと、当たり前ですが前者の新入社員を応援したくなると思います。新入社員は入社・配属された時点では大きなスキルの差がないため、特に立ち振る舞いや言動によって与える印象が変わってきます。

周囲の人から信頼してもらえると、困ったときに助けてもらえたり、会社での居心地も良くなるため、自然とパフォーマンスを発揮することができるようになるのです。

上司・トレーナーなど現場ができること

新入社員のパフォーマンスを上げるために、事実ベースのフィードバックを行う

事実ベースのフィードバックは新入社員が受け止めやすくなります。特にネガティブフィードバックを行うときは、事実ベースで行わないと人格を否定されたように感じてしまう新入社員もいるため注意が必要です。

例えば、新入社員に資料の修正を依頼して、出来上がったものを見たときに数か所修正しきれていなかったとします。その際、修正しきれていない箇所があったという事実を伝え、原因を確認します。そしてその原因から、同じことを起こさないようにどうすればいいかを一緒に考えると、事実をベースにフィードバックを行っているため、新入社員は受け止めやすくなります。※ もちろん表情なども重要ですので、その点も気を付けてください。

しかし、修正しきれていないことに対して、「何でこんなことできないの?細かい作業苦手?」というような言葉をかけてしまうと、起こしたミスに対してではなく、新入社員本人の人格を否定しているように聞こえてしまいます。人格は否定されても、すぐに改善することは難しいうえ、ミスを繰り返すごとに自己肯定感が下がってしまいます。そのため、フィードバック、特にネガティブフィードバックを行うときは、十分に注意しましょう。

新入社員の精神的成長を促すために、自身の立ち振る舞い・言動・行動を見直す

指導している人ができていないことを新入社員に言っても説得力がありません。新入社員の精神的成長を促すために、上司やトレーナー自身も常に精神的成長をしなければ、新入社員もその程度でいいと思ってしまいます。

例えば、営業職のトレーナーが、今月はこれ以上仕事を増やしたくないから、営業件数を抑えていることが明らかだった場合、仕事に対する意欲は、これくらいで大丈夫なんだ、と知らないうちに新入社員の基準になってしまっていることがあります。

このような状態を目にしては、トレーナーからもっと頑張ろうというメッセージをもらっても説得力を感じられません。そのため、上司やトレーナーは、新入社員に伝えている事と同様のことを自分も行い、新入社員の見本となることが必要なのです。

新入社員への指導と、上司・トレーナー自身の行動に乖離がどうしても起きる場合が、どうしても起きる場合があります。

例えば、「営業件数を抑えている」の状況に関しても、、上司・トレーナーが営業件数を増やせない理由がある場合もあります。その場合は、新入社員にそのことを説明する必要があります。新入社員は、経験も少ないため、少ない情報で判断をするからです。

組織(経営者・人事)ができること

新入社員の技術的成長と精神的成長を上げるために学習機会を設けることです。

両面の成長フォローを行うことで自立自走できる新入社員が育ち、パフォーマンスを発揮する社員になっていきます。

技術的成長については、スキルを渡すための研修を漏れなく適切な時期に実施できるように設計しましょう。 当社でも、スキルを高めるための新入社員研修を用意しています。ぜひこちらから詳細をご覧ください。

精神的成長については、個々によって成長スピードに差が出やすいもののため、1on1などで話を聞きながらより良い未来を創るためにどうしたらいいのかを考えていけると良いです。ただ、最近の新入社員はやりたいことが無い場合も多いため、無理にやりたいことを探しに行くのではなく、業務の中でやりがいや楽しさを感じているもの、苦手意識を持つものなどを言語化していくところから始めると、新入社員も話しやすくなります。

そのような話しをしながら、1年後、3年後、5年後どうなっているのかを考えていくと、今何をすべきかということも明らかになっていくため、新入社員のモチベーションに変化が現れることもあります。学習機会の設計を新入社員個々や現場に任せると、学ぶ人学ばない人の差が出てしまうため、使えない社員を減らすことが難しくなります。そのため、成長を促すための学習機会は組織がつくる必要があるのです。

なお、新入社員の方がどのようなことで悩んでいるかを把握することも大切です。

「【上司・人事必見】新入社員の悩みランキングTOP10とそのフォロー施策」の記事では、新入社員の悩みランキングとフォロー施策を具体的に解説しています。ぜひ本記事と併せてご覧ください。

5)まとめ ~「使えない新入社員」なんて本当はいない!~

使えない新入社員を生み出したのは誰のせいでもなく、本人の生きてきた環境や組織の問題など様々なことが影響しあって生み出されています。

使えない新入社員という人は存在しないと、私たちアーティエンスは考えています。

このコラムでは、複雑に絡み合っている要素を細かく分解し、一つずつ特徴・原因・対策をお伝えしました。

② 一般常識がない

③ 周りと関係性を構築できない

④ 仕事の覚えが悪い

⑤ 指示待ちで、自分で考えて動けない

⑥ 報連相ができない

⑦ 同じミスをする

⑧ 自身の目標を理解していない

⑨ すぐに落ち込む

⑩ 不平不満ばかりを言う

② 上司・トレーナーの常識を押し付ける

③ オンボーディングを行わない

④ OJTを行わない

⑤ 目標・指示の出し方が、抽象的だったり、分かりづらい

⑥ 上司・トレーナーから、新入社員にコミュニケーションを取らない

⑦ 仕組みを見直さない

⑧ 期待値が高すぎる

⑨ ネガティブフィードバックばかり行う

⑩ 新入社員の話を聴かない

② 学生から社会人への意識変革を促す機会がない

③ 新入社員への歓迎度合いが弱い

④ 新入社員研修・OJTトレーナー研修などが充実していない

⑤ 当事者意識・主体性を育む育成環境を創ることができていない

⑥ 1on1など現場でのコミュケーションが起きる施策を作れていない

⑦ マニュアル化・ルール化ができていない

⑧ 新入社員の育成計画ができていない

⑨ 新入社員の状態をウォッチングできる仕組がない

さらに状況を理解して頂いたうえで、具体的にどうすればパフォーマンスを発揮する新入社員になれるのかを、3つの視点からお伝えしました。

・パフォーマンスを上げるために、知識やスキルを学ぶ

・人としての信頼を高めるために、立ち振る舞い・言動・行動を見直す ② 上司・トレーナーなど現場ができること

・新入社員のパフォーマンスを上げるために、事実ベースのフィードバックを行う

・新入社員の精神的成長を促すために、自身の立ち振る舞い・言動・行動を見直す ③ 組織(経営者・人事)ができること

・新入社員の技術的成長と精神的成長を上げるために学習機会を設ける

今、新入社員が使えないと感じている組織は、使えない新入社員を生み出す要素がいくつか混ざり合ってしまっている状態です。複雑に絡み合った糸を丁寧にほどき、優先度・重要度を考えて一つずつでも解消していきましょう。

始めから使えない新入社員など存在しません。そうなっているのには必ず原因があります。この記事が自組織では何が原因で、使えない新入社員が生み出されてしまっているのかを考えるきっかけになれば嬉しく思います。

そして、使えない新入社員を生み出さないためにどうしたらいいか、真剣に向き合っていただけたらと思います。アーティエンスは、そんな企業様の取り組みや困りごとをお聞きかせいただき、丁寧に向き合えたらと思っております。ぜひお問い合わせからご相談ください。

IT エンジニアを応援するエージェント | Workteria(ワークテリア)

参考:指示待ち人間に向いている仕事とは?デメリットや改善方法についても解説 | Workteria