- [ コラム ]

【成功事例あり】管理職の育成を成功に導く6ステップと3つの注意点

- 「管理職が育っていないことに危機感を感じる。何か良い方法はないか…」「管理職の育成を行っているが、実務での成果に繋がっていない。」このような悩みと共に、組織の未来を担う存在である管理職が育たないことに、大きな不安を感じていることでしょう。本

- 詳細を見る

【事例あり】管理職が行うべき目標設定│部下のモチベーションと納得度を高めよう

更新日: ー

作成日:2022.9.16

「管理職の目標設定はどうすれば良いのか?」

管理職の目標設定は、とても重要な業務の一つです。

毎期、必ず行わなければならないものの、何だか気が乗らない…、手を付けるのが億劫だ…そんな方も多いのではないでしょうか?

しかしながら、目標設定がうまくいかないと、メンバーが自発的に行動せずに、管理職がその都度指示出しをしたり、部下のモチベーションを高めなければならなくなります。

例えば、次のような目標だと、メンバーは具体的に何をすればいいのか?がイメージできず、管理職の細かいマネジメントが必要になってきます。

① 新商品Xの売上高51,000万円を達成する

② 〇〇システムを20XX年12月までに導入する

③ ビジネスマナーがしっかりできるようになる

一方で、目標設定がスムーズに行えると、部下が自律的に行動し、マネジメントに掛ける時間や労力も減っていきます。実は目標設定にはコツがあり、外してはいけないポイントがあります。

そこで今回は、管理職が目標設定する際の重要なポイントをまとめました。

こちらのコラムを読むと、上記の目標設定のどこがまずいのか、メンバーが動ける目標設定とは何なのか?が明確になります。

皆さんが目標設定をする際に活用してみてください。

専門性:パフォーマンス・マネジメント、研修開発・ワークショップデザイン、成人発達理論を活用した人材開発・組織開発

合計500社以上の導入実績を誇るアーティエンスでは「管理職がプレイヤーから抜け出せていない」「管理職が昔の気質のままで変われない」といった企業さまへ「研修成功事例集」を作成しました。

⇒研修成功事例集をダウンロードする

1)目標設定で管理職が意識すべき5つのポイント

管理職が目標設定において意識すべきポイントは次の5つです。

①例年通り・場当たり的に目標設定するのではなく、上位方針からブレイクダウンして部署目標と一貫する目標を設定する

②目標に「目標項目(何を)」「達成基準項目(いつまでにどこまで)」「計画(どのように)」の3つの要素を入れる

③目標設定を通じてメンバーのセルフマネジメント力が高まるプロセスにする

④メンバーの納得感を下げる要素を取り除く

⑤目標設定を活用して、メンバーのやる気とやりがいを引き出す

一つずつ解説します。

① 例年通り・場当たり的に目標設定するのではなく、上位方針からブレイクダウンして部署目標と一貫する目標を設定する

①は、管理職である自分自身が目標設定する際に重要な点です。

よくある目標設定として、前年比10%増などを目標にするケースがありますが、目標設定は上位方針を理解した上で、実現可能な目標に落とし込む必要があります。なぜなら、前年比10%増などの目標は実行可能性があいまいになることが多かったり、メンバーにも一律で10%増とすることでやはり実行可能性にバラつきが生まれ、メンバーのやる気を削ぐことにもなりかねないからです。

目標設定を行う際には、目標をブレイクダウンして、達成・実行可能性があるものにすることが大切です。部長であれば自部門の方針をブレイクダウンして、目標と実行策に落とし込みます。課長は部長の実行策を目標にし、さらにブレイクダウンを行います。そのブレイクダウンされた目標が、メンバーの目標の材料になっていきます。

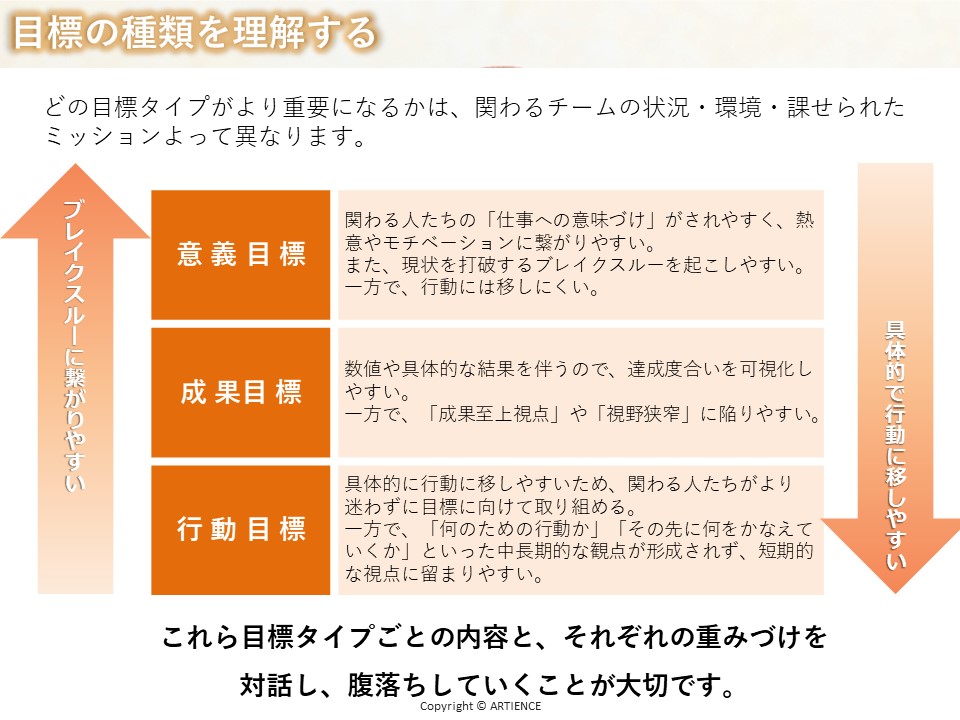

なお、数値目標をただ割り振るだけではブレイクダウンにはなりません。数値目標を達成するための具体策まで落とし込むことが重要です。ブレイクダウンと数値目標を実施するためには、下記の目標の種類を念頭に行いましょう。

※ アーティエンスの「管理職のための目標設定・管理研修」のテキストより抜粋

※ アーティエンスの「管理職のための目標設定・管理研修」のテキストより抜粋

よくあるケースは、「意義目標」と「成果目標」だけ、「成果目標」だけというケースです。

「意義目標」と「成果目標」だけだと、例えば新規事業を通してよりお客様に貢献するために、新規営業で1000万円の実績、など目指す方向性はざっくりと把握できますが、1000万円を目指すためにどんな行動が必要なのか?には各人でバラつきが生まれてしまいます。

「成果目標」だけだと意義がないので、なぜその目標なのか?があいまいになり、モチベーションが醸成されにくいです。

このように、上位階層から方針・目標を重ねて、部門全体の目標を設定していきます。

② 目標に「目標項目(何を)」「達成基準項目(いつまでにどこまで)」「計画(どのように)」の3つの要素を入れる

目標項目(何を)に関して

目標項目では、「具体的に何を行うのか」、対象と方向性を明らかにすることが大切です。

具体的には、「〇〇商品の売上拡大」などです。一方で、ただ「売上拡大」だけだと、方向性があいまいであり、計画に落とす際に苦労することになります。

達成基準項目(いつまで・どこまで)に関して

達成基準項目は、客観的に達成したか否かがわかるレベルで記載するということです。

定量目標であれば「指標」と「数値」で、定性目標の場合は、達成した状態を具体的に記載します。定量目標の際はこの点は特に問題がないことが多いでしょう。

難しいのは定性目標の場合です。例えばよくあるのが「〇〇を推進する」「〇〇を実行する」などの表現です。これらはあくまでやることであり、その際に達成したい状態があるはずです。例えば、「人事システムを導入することで、20XX年3月までに目標設定に関する時間を年間100時間の短縮を達成する」などです。

計画(どのように)に関して

計画は、具体的にやったか否かがわかるレベルで記載します。

よくあるのは「定期的な既存顧客の訪問」「要件定義の実施」などですが、これだけだと、本当に実施したか否かがわかりません。例えば「〇〇業界の顧客に50件新商品の提案を行う」「20XX年5月までに要件定義を完了する」などの表現が正しい計画の表現です。

この3つの要素は管理職自身が目標設定する際にも、メンバーが目標設定する際にも重要なポイントです。管理職の目標設定があいまいだと、メンバーの目標もあいまいになったり、一貫性が薄れるので、まずは自分自身の目標にこの3要素が含まれているかチェックしてみてください。

③ 目標設定を通じてメンバーのセルフマネジメント力が高まるようなプロセスにする

メンバーの目標は管理職が一方的に定めるものではありません。

メンバーが自分で目標設定を行うためにも、「管理職はメンバーが適切に目標設定ができるように、会社や部の方針などの必要な情報を共有する」、「目標設定の方法を教える」などのサポートを行うのが原則です。

そもそも目標設定は、メンバーのセルフマネジメント力を上げるための取り組みでもあります。セルフマネジメント力が必要ないのであれば、ただ目標を指示し、実行させるのが最も効率的なはずです。そうではなく、自ら目標を設定する意義は、自分が立てた目標に対して、自ら考え、目標を達成していくための力をつけることにあります。

このためには、まず管理職が自部署の方針や目指す姿をかみ砕いて共有することが大切です。これを「方針咀嚼」と言います。

できれば「方針共有会議」のようなものを行い、メンバー全員が方針理解できるようにすると良いでしょう。

「方針共有会議」で大切なのは、管理職が一方的に説明するのではなく「管理職からの話を聞いて自分はこう捉えた」との「捉え方の交換」を行うことです。

そうしないと、管理職とメンバーの認識がズレたまま、目標設定が行われるリスクがあります。そして、方針咀嚼が終わったら、メンバーに期待する役割と、その期待役割に向けた成長課題を伝えます。これらがあればメンバーが自ら目標設定することができるはずです。

④ メンバーの納得感を下げる要素を取り除いて、メンバーのやる気を高める

納得感を下げる要素が取り除かれているかを確認します。

ここまでのプロセスを進めたとしても、メンバーの納得感が下がる要素が含まれていると、メンバーのモチベーションが下がり、実行していく際の障害となります。

逆に、納得感を下げる要素が取り除かれていると、自然とモチベーションが高まり、管理職が細かく指示を出さなくとも、目標に向かって積極的に行動するようになります。この点からも納得感を下げる要素を取り除くことは有効です。

メンバーの納得感を下げる一番の要因は、公正感がないとメンバーが感じることです。

人が感じる公正感には3つの種類があると言われています。

1)分配的公正

配分された結果が公正だと感じることです。「結果」とは、給料や福利厚生、昇進・昇格などの報酬を指します。例えば、会社で評価されている人の給料が高い、会社に貢献した人が適切に昇格・昇進されているなどと感じられる場合には、分配的公正が高いと言えます。

目標設定を通じて、分配的公正を高めるには、何ができれば目標を達成したと言えるのか、という状態を明確にして、その目標への到達度に応じて評価を行うことが大切です。

目標があいまいだと、評価もあいまいにならざるを得ません。

このためには、目標に「目標項目(何を)」「達成基準項目(いつまでにどこまで)」「計画(どのように)」の3つの要素が入っていることが重要になります。

2)手続き的公正

進め方や手順が公正だと感じることです。メンバーも知っている所定の手順に沿って目標設定が行われていることや、目標設定のプロセスの中で、メンバーも意見を述べることができている、上司からの特定の思惑や思い込みが含まれず、事実や合意に基づいて目標設定が行われていることが、手続き的公正を高めると言われています。

3)相互作用的公正

「コミュニケーション」での公正感があることを指します。 管理職とメンバーの関係性が良好、管理職がメンバーに合わせたコミュニケーションを取っている、などの際に相互作用的公正が高いと言えます。

なお、相互作用的公正には、自分が丁寧に扱っていると感じられる対人的公正と、適切な情報が開示されているときに感じる情報的公正があります。先ほどの「方針咀嚼会議」は、情報的公正を高めることにもつながります。

この中で、管理職が実践しやすいのは、「2)手続き的公正」と「3)相互作用的公正」です。「1)分配的公正」は給料など管理職だけでは決められないことが含まれますが、「2)手続き的公正」と「3)相互作用的公正」は、管理職の関与によって高めることができます。

まずは、手続き的公正と相互作用的公正が高められないかを考えてみましょう。

⑤ 目標設定を通じて、メンバーのやる気とやりがいを引き出す

目標設定は、うまく活用できると「やらなければならないことの提示」だけでなく「働きがいを引き出す」「キャリア自律の支援」にもつながります。

本章では、~目標設定を通じて、メンバーのやる気や働きがいを引き出すアプローチ、キャリア支援を促すためのアプローチを紹介します。

目標は設定するだけでなく、共有が必要

目標を設定するだけでは、動機づけにはつながりません。

動機づけを高めるには「目標の共有」が大切になります。目標の共有がなされることで、情報の共有が生まれ、目標達成に向けた情報が増えることで、動機づけにつながると言われています。

目標は設定するだけではなく、他者と共有することで大きな効果を生むことがわかっています。

そのため、できる限りチーム内で各メンバーの目標を共有すると共に、お互いの目標達成に向けて、役立つ情報はないか?を定例会議の際などに触れる時間をつくると、目標への動機づけを高めることができます。

業績目標に加えて、成長目標を設定し、キャリア自律を促す

業績目標に加えて、行動目標を設定している会社は多いと思います。しかし、成長目標を設定している会社はあまり多くありません。

成長目標を設定する

行動目標を設定する際に起こりがちなのは、会社で設定されている項目からいくつか選んで、なんとなく目標設定することです。

行動目標がないよりは良いのですが、行動目標だけだと、「なぜその行動を選んだのか?この行動ができるようになることで、何が実現するのか?何の業績が上がるのか?」があいまいになり、結果として、その行動に取り組むモチベーションが高まりにくく、やらされ感につながりやすくなります。

そこでお勧めするのは、行動目標を設定する前に、成長目標を設定することです。成長目標とは「将来のありたい姿と現状」の差分です。

例えば「商談をヒアリングからクロージングまで一人でできるようになりたい」がありたい姿で、現状が「ヒアリングはできるが、クロージングの時は上司が同席することが多い」だったとします。この場合、成長目標は「クロージングを1人でできるようになる」になります。

そして行動目標は「クロージングを1人でできるようになる」ための具体的な行動と実現したい結果です。 例えば「訪問前に上司とロープレをすることで、今期中の50%の商談についてはクロージングが1人できるようになる」のようなイメージです。

成長目標が定まると「何のための行動目標か?」が明確になり、かつ、具体的に何をすればいいのか?もはっきりするので、メンバーが行動しやすくなりますし、基準や指標も一目瞭然なので、皆さんの評価も容易になります。

できれば、成長目標や行動目標は、管理職全員、人数が多ければ自部署内の管理職同士で共有しておくことをお勧めします。共有しておくと、自分以外の管理職からも指導が受けやすくなります。

【参考コラム】

管理職が部下育成で押さえるべき5ポイント|対象社員別の取り組みが鍵!

育成担当者必見|1年後に結果を出す新入社員の目標例と設定のための7ステップ

キャリア自律を促す

そして、成長目標を決め、定期的な振り返りを続けていくことは、メンバーのキャリア自律にもつながります。キャリア自律とは「キャリアを実現していく上での課題に対して、立ち向かえる準備と材料集めを自ら行うこと」です。

つまり、ありたい姿と現状の差分をもとに、ありたい姿に向かうための具体的な方策を考え、実行していく成長目標の設定は、キャリア自律そのものであるとも言えます。

キャリア自律を高めれば、メンバーの成長、モチベーションアップ、組織の活性化につながります。メンバーが自律的に働いてくれれば、管理職の皆さんの負荷も軽減されます。

一方で、キャリア自律が高まると、描いたキャリアを自力で実現できるような優秀なメンバーの離職にもつながります。ただし、そうであったとしても、上司や同僚からのサポートが多いと、会社への愛着が高まったり、組織内でのキャリアを描きやすくなり、離職を抑制できると言われています。よってキャリア自律のためには、管理職からのサポートが重要になります。

キャリア自律のためには、キャリアの自己理解が必要だと言われています。キャリアの自己理解とは「自分はどうありたいか?自分はどうしたいか?自分はどのような仕事をしたいか?を考え、言語化すること」です。そもそも、自分がどこに向かいたいのか?何をしたいのか?があいまいだと、環境変化や社会の流行りなどによって、キャリアビジョンが左右されやすくなってしまうため、キャリア自律のためには、キャリアの自己理解が重要です。

キャリア自律を高める具体的な方法には以下の4つがあると言われています。

「自分がどのようなキャリアを歩みたいのか?」「自分のロールモデルはどんな人か?」を理解し、言語化することです。

特に若手社員のうちは、一人で考えることが難しい場合もあるので、その際は「会社としてはこんなキャリアが用意されているよ」「他の上司・先輩の事例」などを伝えて、目標を立てやすくするサポートをしてあげると良いでしょう。

② 支援を与える

上記のような情報提供に加え、社内外での人脈やネットワーク構築を支援するなど、キャリアを実現する上での参考となる材料を提示することが支援になります。

できれば、具体的な支援と、心理的な支援(応援している気持ちを伝えるなど)の両方が含まれることが望ましいです。

③ 自己効力感を高める

自己効力感とは「これであれば自分はできる」という感覚を持つことです。人は誰しも新しいことに挑戦する際には、恐れや不安が起こります。その際に「同じようなシチュエーションでうまくいった人の事例」や「身近なロールモデルの紹介」「ポジティブフィードバック」などを通じて自己効力感を高めることが有効です。

④ 学習する

個人として学び続けることは、キャリア自律に向けた情報収集やモチベーションアップに向けてプラスに働きます。

こちらも、若手社員のうちは「そもそも何を学べばいいのか?」「いま学んだことがいいことは何か?」の判断がつきにくいこともありますので、管理職である皆さんや会社から「こんな機会があるよ」などの提示や紹介をすることも大切になります。

以上が、目標設定を通じて、メンバーのやる気とやりがいを引き出す方法です。

やる気や、やりがいを引き出すためには、目標は設定して終わりではなく、目標共有を通じてモチベーションを高める、成長目標を設定して、業績だけでなく能力開発にも意識を向けてもらうなどの関わりが重要です。

ぜひ目標設定に、メンバーのやる気を引き出す要素を加えてみてください。 続いて、目標設定の具体的な進め方を紹介します。

2)管理職向け目標設定の5つのステップ

目標設定の進め方は以下の通りです。

②部や課のありたい姿を描く

③目標設定

④実行

⑤振り返り

① 方針咀嚼

いきなり自分やメンバーの目標設定を行うのではなく、まず全社や自部署の方針への理解を深めます。

方針咀嚼が行われないまま目標設定を行うと、会社・部・課の一貫性がない目標設定が行われる、それぞれの捉え方次第で、目標がバラつきやすくなる、などが起こりやすくなるからです。

そのためには、全社や自部署の方針を管理職から説明し、自分たちに具体的に何が求められているのかを腑に落ちるまで咀嚼することが大切です。

本来であればメンバーひとり1人に対して、方針を説明し、理解を促すことが求められますが、時間が限られている中では限界があるでしょう。よって、お勧めは「方針咀嚼会議」を行って、その場で方針咀嚼を全員で行うことです。必ずしも特別に会議を開く必要はなく、目標設定の1か月前~2か月前の週次会議や月次会議などをその回だけ「方針咀嚼会議」とする、でも十分です。

方針咀嚼会議の進め方

① 役員と部長で方針の解釈、捉え方を合わせます。事前に作成した方針を説明するだけでなく、その場ではわからないことは素直に確認する、部長が方針を理解・納得し、課長に説明できるようになることが大切です。

② 部長と課長で同様に方針の解釈、捉え方を合わせます。手順は上記と同じです。

③ 部長・課長・メンバーで方針の解釈、捉え方を合わせます。こちらについては、メンバーからの質問に応える、方針実現に向けて現場発のアイディアはないか?を意見交換することも重要です。

※ ①~③ は、人数によっては一同に介して行っても構いません。ただ、会議の場が混乱するのであれば、分けて実施することをおすすめします。方針咀嚼の内容も元に、部や課のありたい姿を描いていきます。これがないと、メンバーのやらされ感につながり、目標への納得度やコミットが低下しやすくなります。

この会議の結果「何をすれば良いのか明確になった」「方針を実現するための優先順位が明確になった」などの声があれば、方針咀嚼はうまくいっています。

② 部や課のありたい姿を描く

方針咀嚼の内容も元に、部や課のありたい姿を描いていきます。これがないと、メンバーのやらされ感につながり、目標への納得度やコミットが低下しやすくなります。

具体的には「自分たちの部や課がどんな状態になっていると理想なのか?」をテーマに対話を行います。 この時に大切なことは、自分たちが本当に目指したい状態であるという感覚を持てていること、自分たちの理想だけではなく、会社の方針のみではなく、両方が含まれたありたい姿を描くことです。

方針咀嚼が不十分な状態だと、自分たちの視点だけから見たありたい姿になりやすいです。

また、会社の方針を実現するためだけの要素で、自分たちの想いが含まれていないと、そこに向かうモチベーションが高まりません。よって、方針咀嚼をきちんと行い、そのうえで「自分たちが本当に実現したい状態、ありたい状態とは何なのか?」を対話することが重要です。

ありたい姿を描く観点は以下の5つが良いでしょう。

②事業目標の変化は?

③お客様の変化、商品・サービスの変化は?

④業務の変化は?

⑤求められる人材の変化は?

それぞれ、現状と将来のありたい姿を記載していきます。現状とありたい姿を可視化することで、自然とやるべきこと、つまり目標が明らかになっていきます。

なお、ありたい姿は、前提や時間、メンバーによっても変わってきます。よって、1回行って終わりではなく、毎年1回~半年に1回程度、定期的に行うと良いでしょう。

③ 目標設定

ここで初めて目標設定を行います。目標設定は管理職自身の「目標設定→事前準備→目標設定面談」のプロセスで進めます。

管理職自身の目標設定

まずは、管理職自身の目標設定を行います。部や課のありたい姿が適切に描けていれば、スムーズに管理職自身の目標設定も行えるはずです。

管理職の目標をブレイクダウンしたものが、メンバーの目標になりますので、この時点で上位方針とのズレや必要な観点が抜けていないか?を上位者と確認するようにしましょう。

【良い例】:営業部で10億円の売り上げを達成するために、営業1部では20XX年3月までにY商品の3億円の売上を達成する

事前準備を行う

そして、メンバーの目標設定を行います。目標設定を行う前には、事前準備を行います。

以下の点を事前に伝えておきましょう。 目標設定面談の流れ(事前準備) 部下に目標設定を促す前に、事前に下記を伝えておくことが、非常に重要です。

| 内容 | |

|---|---|

| 前提条件を明確にする | 前提条件が異なると、目標設定への認識が大きくずれます。 抑えておきたいポイントは、「市場・市況動向(外的要因)」、「財務状況」、「会社の戦略・方針」、「事業部の戦略・方針」、「自チームの目標・方針」になります。 # 財務状況も可能な限りオープンにすることが重要です。 |

| 目標設定の観点を明確にする | 目標設定の観点を伝えることで、メンバーは目標設定を行いやすくなります。 必ず抑えておきたいポイントは、「会社・事業・チームの方向性と連動すること」、「自身の成長・キャリア形成に繋がること」、「ストレッチがかかっていること」になります。 # ライフイベントなどがある場合は、特にストレッチに関しては、調整が必要です。 |

| 成果を明確にする | 数値目標でなくても、「できたか、できていないか」を明確にします。 SMARTの法則(次ページを参考)を用いて設定することを推奨します。 |

| 共創・協働を意識する | チーム(他部署も含む)で行うことを、意識付けします。 抑えておきたいポイントは、「自身の目標を達成するために、周りにどのように働きかけるか」、「自身がチームメンバーや他部署に貢献できる部分を探す」になります。 |

| 質問・会社へのリクエストを用意する | 目標を一人で抱え込まないようにし、目標へのコミットを高めます。 抑えておきたいポイントは、「できる・できないにかかわらず、自由に考えてもらうこと」、「会社・事業・チーム・自身の目標達成のためなら、ウェルカムであること」になります。 |

※ アーティエンスの「管理職のための目標設定・管理研修」のテキストより抜粋

前提条件は、これまで紹介してきた方針の説明や理解が中心です。 目標設定の観点は、目標を設定する際に考慮してほしい項目です。

この点についてはメンバーの理解度や成熟度を踏まえて、伝え方を変えることが大切です。ベテラン社員であれば、さほど丁寧に説明しなくても自然と観点を押さえることができるかもしれませんが、若手社員や入社して間もない中途社員には、丁寧に説明をしないと、認識のズレが生じやすくなります。

成果を明確にする、は、1章での目標設定の3要素を踏まえて目標設定ができていれば問題ないでしょう。

そして、共創・協働の要素は、チーム意識を高める上で有効です。1人で完結する業務の場合は、あまり共創・協働が必要ありませんが、複数人で行う仕事や、自分の仕事が後工程の人の仕事に影響する場合などは、共創・協働が大切になってきます。目標設定は個人目標が中心になりやすいので、チーム意識を高めたい場合は、意図的に共創・協働の要素を含めるようにしましょう。

最後に質問や会社へのリクエストについてです。これらは、メンバーからの疑問や不安を管理職が理解して解消するため、そして、セルフマネジメント力を高めるためにも重要です。目標設定面談の時だけに聞くのではなく、常日頃から自部署の方針や目標、自身の目標についての疑問や不安を聞く習慣をつけると、早い段階で認識のズレや情報不足をフォローすることができます。

事前準備でよくあるのは、共有情報が数値目標だけに留まるケースです。

【良い例】:今期は全社で103億円の売上が必要で、私のチームでは3億5,000万円が目標になっています。そこでAさんには昨年の実績もふまえて、15,000万円を目標にしてほしいと思っています。15,000万円をどのように他達成するかは一緒に考えていきましょう。

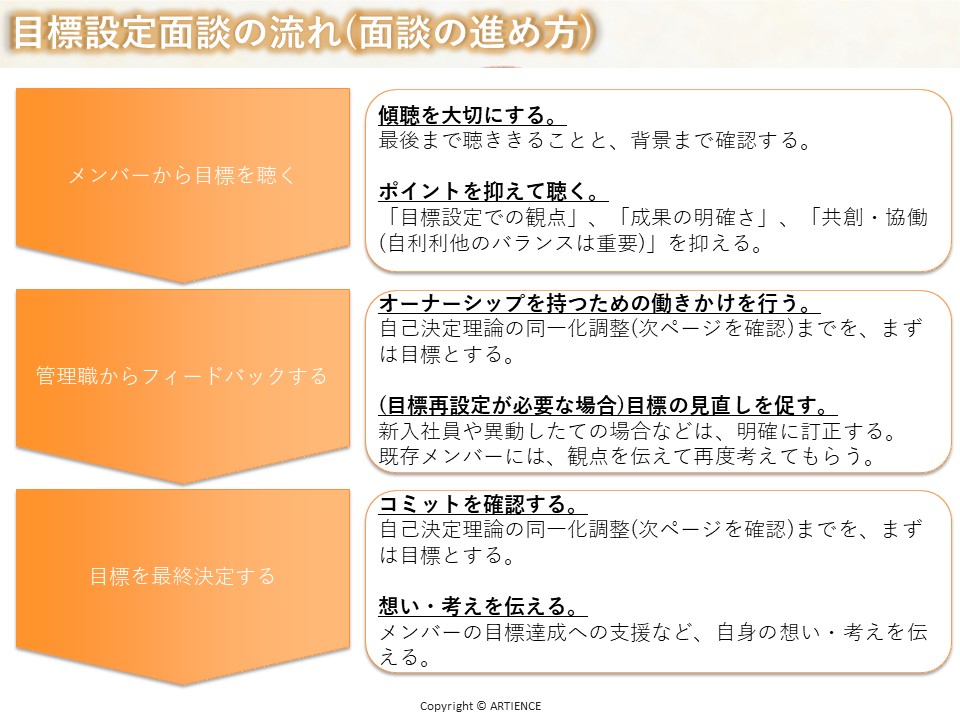

目標設定面談の流れ

事前準備が終わったら、目標設定面談を行います。目標設定面談の流れは以下の通りです。

※ アーティエンスの「管理職のための目標設定・管理研修」のテキストより抜粋

まずはメンバーが作成した目標を聴きます。 この際に大切なことは、目標そのものに加えて「なぜその目標を設定したのか?」の理由や背景、想いに耳を傾けることです。この時点ではフィードバックは行わず、まずは最後まで聴き切ります。

メンバーの話を聴き終わったら、必要に応じてフィードバックを行います。

抜けている観点、不足している点があれば、修正してほしい方向性と共に伝えます。 ここであいまいなフィードバックをしてしまうと、メンバーもどのように目標を修正すればよいかがわからず、モチベーションが下がってしまいます。伝えて終わり、ではなく、メンバーの理解を確認しながら、フィードバックを行うことが重要です。

続いて、目標の最終決定を行います。ここではコミットを高めることが大切です。必要によってはメンバーに尋ねながら、コミットを高めていきます。

具体的に「コミットメントを高める」とは「言われたからやります」という認識ではなく「この目標を実現することには自分の将来にとっても重要、意味がある」という認識になることです。

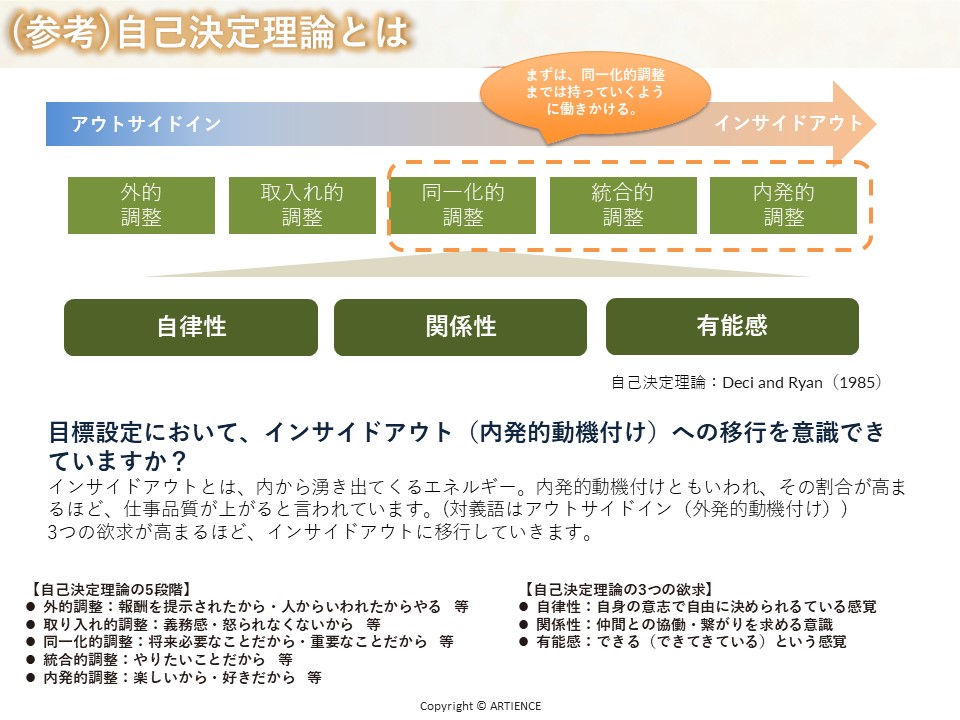

専門的な用語では、自分にとって意味がある、重要という認識は「同一化的調整」と言います。 この言葉を覚える必要は必ずしもありませんが、モチベーション論などにご興味のある方は以下の図をご覧ください。

※ アーティエンスの「管理職のための目標設定・管理研修」のテキストより抜粋

将来必要だ、重要なことだから、という認識を持ちやすくするには、自部署の方針をきちんと説明し、理解を促すなど、前工程の準備段階が重要になるとともに、メンバーのキャリアプランやありたい姿を事前に確認しておくことが大切です。ただ、数値目標を伝えるだけでなく、メンバーの目標へのコミットメントが高まる働きかけを行っていきましょう。

最後に目標達成への支援の想いを伝えるなどして、目標に向かうにあたって安心感を高めます。 人は新しいことに挑戦する際には、不安や恐怖を抱くものです。 目標設定したからあとは自分でがんばれ、ではなく、メンバーの目標達成のために自分がいることを伝え、困ったことや悩んでいることがあれば、相談するように伝えましょう。

下記からダウンロードできますので、お気軽にダウンロードしてみてください。

withコロナにおける目標設定面談とは?

④ 実行

目標設定が終わった後も、ただメンバーに委ねるのではなく、フォローアップが重要です。 実際に目標に向けて動いてみると、思わぬ難所や問題が発生することも多々あり、外部環境も目標設定時から変化していきます。

具体的には、以下のような観点で定期的に面談を行うなど、フォローアップを行いましょう。

・目標達成に向けて、順調に行動できているか?

・目標達成に向けて思うようにいっていないこと、上手くいっていないことはないか?

・軌道修正が必要なところはないか?

・モチベーションが急激に低下していたりしないか?

ただし、管理職がメンバーに一方的に確認を行っていると、どうしてもやらされ感が生じやすくなります。そこで、基本的にメンバーから進捗確認をするように依頼します。とはいえ、完全にメンバーに委ねると、頻度がまちまちになりますので、部下の成熟度に合わせて頻度を調整しつつ、2週間~1か月に1回程度で進捗確認ができる場を設けることをお勧めします。

部や課の定例会議内で、自身の目標と連動できる内容を入れることで、意識付けを継続させることも可能です。

そして、目標に向けて試行錯誤することは、メンバーの成長にも繋がります。 よって、目標の実現に向けて寄与する行動や成果が出た場合は、しっかりメンバーを褒める、承認するなどメンバーの成長を支援する場としてもフォローアップの場を活用していきましょう。

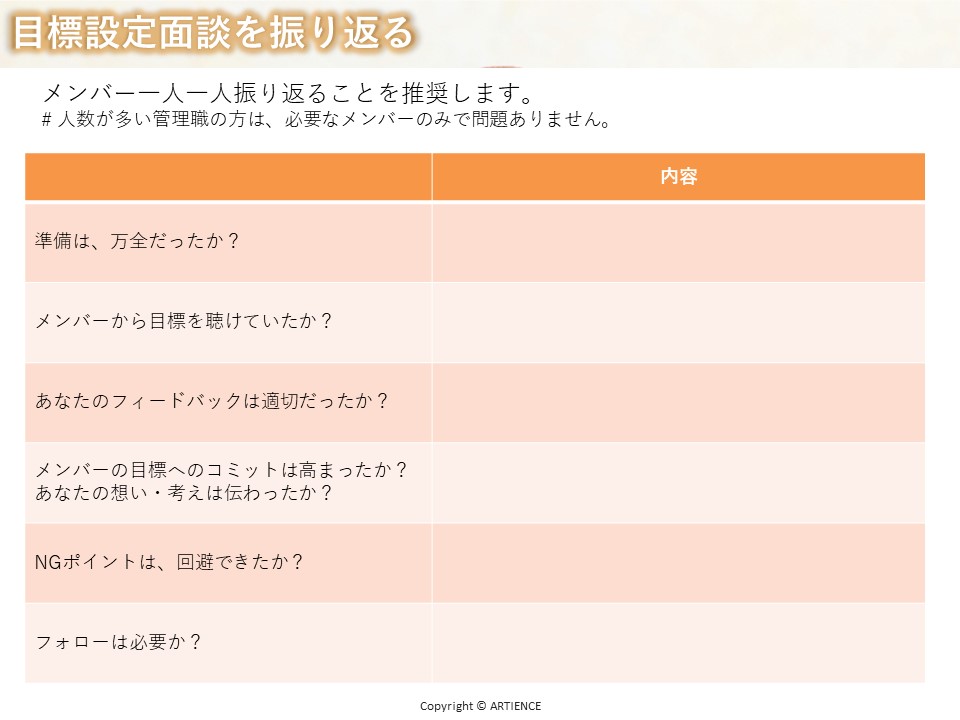

⑤ 振り返り

最後に、目標設定の進め方の振り返りも、忘れずに行いましょう。 振り返りの観点を以下にまとめていますので、参考にしてください。

※ アーティエンスの「管理職のための目標設定・管理研修」のテキストより抜粋

可能であれば自分の観点で振り返るだけでなく、メンバーからのフィードバックをもらうようにしましょう。 目標設定は多くても1年に4回程度、少ないと1年に1回になるので、以前の気づきをすっかり忘れているといったことも起こりやすいです。

そのため、フィードバックからの気づきは、別途メモにまとめ、次回の目標設定の前に見返すなどして、目標設定スキルをレベルアップさせていけると良いでしょう。

3)目標設定の悪い例・良い例

最後に、具体的な目標の例を元に、良い目標とは具体的にどのようなものなのか?のイメージをつけていきましょう。まず、記事の冒頭で記載した、目標設定の悪い例です。 メンバーが以下のような目標を提出してきた場合、皆さんはどんな風にフィードバックしますか?

①新商品Xの売上高5,000万円を達成する

②〇〇システムを20XX年12月までに導入する

③ビジネスマナーがしっかりできるようになる

一つずつ見ていきましょう。

① 新商品Xの売上高1,000万円を達成する

この目標は「達成基準」は記載されていますが、それを実現するための「計画」が明らかになっていません。 例えば、

・新規提案先として、営業部にある〇〇業界のリストにアタックする

・既存顧客向けに、新商品Xの活用事例をまとめた資料を作成する

・〇〇代理店とのパートナーシップ契約を3件結ぶ

などの内容を追加します。 計画を記載しておくと、もし計画が想定通りに行かなかった際も期中で計画変更が可能です。 一方で、計画があいまいだと、期末を迎えて「結局できませんでした。来期がんばります」となりやすいです。

② 〇〇システムを20XX年12月までに導入する

これも一見良さそうに見えますが、改善ポイントがあります。 それは「達成基準が設定されていない」「計画が設定されていない」です。 上記の目標のようなプロジェクトには、何らかの目的やゴールがあるはずです。 あくまで目的やゴールが実現したのか否か?が大切です。

例えば「〇〇システムを20XX年12月までに導入することで、業務時間を100時間/月削減する」などです。 例のようにできる限り定量的なものが望ましいですが、難しい場合は実現したい効果などでも構いません。

「計画」については、ここでは定性目標の際の計画のつくり方を紹介します。 定性目標の場合は、プロジェクトの全体プランなどがあり、そのプランに沿って進めることが多いと思います。 よって、計画にはプランを実現するためのスケジュールや期日などを記載することをお勧めします。 例えば、

・〇〇業務における業務フローを理解し、プロジェクトメンバーとすり合わせる(4月末)

・〇〇における業務フロー改善の実施(6月末)

・〇〇業務における要件定義の実施(8月末)

・システムのトライアル実施(12月末)

・システムの安定稼働とコスト削減効果の検証(3月末)

のようなイメージです。

③ ビジネスマナーがしっかりできるようになる

こちらは業績目標ではなく、行動目標の事例です。 この目標は「成長目標が設定されていない」「達成基準が設定されていない」「計画が設定されていない」点が問題です。 成長目標については、まず、ビジネスマナーができるようになってほしい何らかの意図や背景があるはずです。例えば「お客様との信頼関係を構築してほしい」「お客様からクレームを頂くことがないようにしてほしい」などです。

そこから、ありたい姿を描いていきます。ありたい姿は達成基準の目安にもなります。 例としては「チームのお客様評価をB評価以上にしたい」「お客様から喜びや感謝の声が半期で10件は頂けるようにしたい」などです。そして、その実現のためにやることを計画としていきます。

具体的な改善例としては、

電話応対力の向上において、チームのお客様評価をB以上にするために、

「電話の際には相手の名前で呼びかけるようにする」

「不明な点や聞き取れなかった点は、最後まで確認する」

「電話の内容はメモを取り、復唱する」

「日時や金額などの情報の場合には、メールなどでも連絡する(連絡先がわかる場合のみ)」

となります。当初の「ビジネスマナーがしっかりできるようになる」と比べると、行動のイメージが湧きやすくなったのではないでしょうか。ここまで落とし込むと、何をすれば良いのか?何をすれば評価されるのか?がわかるので、行動に向けたモチベーションも高まります。 皆さんが目標設定を行う際に参考にしてみてください。

4)まとめ

以上が、管理職が目標設定をする際に押さえておきたいポイントの全体像です。

上記の内容を参考に目標設定を行えば、メンバーのやる気が引き出せると共に、メンバーが自分で考えるようになり、皆さん自身のマネジメントも楽になっていきます。

ただし、いきなり状況が変わるわけではありません。 地道なコミュニケーションを重ねることでメンバーの認知が少しずつ変化していきます。

だからこそ、一つずつでも実践していくことが大切になります。 管理職の皆さんが目標設定を行う上で、本コラムがその一助になれば幸いです。

また、管理職の目標設定や管理職育成についてお悩みのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

研修でお悩みの方へ

研修は、内容次第で成果が大きく変わります。もしも現在、自社の課題を解決できる最適な研修を探しているのであれば、アーティエンスまでご相談ください。

新入社員研修から管理職研修、組織開発まで、お客様の課題解決にこだわり、多くの実績を生み出してきたプロフェッショナルが、貴社の課題にあわせた最適なプランをご提案させていただきます。