- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年3月9日開催「1年目フォロー研修」ー公開講座研修レポート

- 2023/3/17作成ー1)研修概要本内容は、2023年3月9日に開催された「1年目フォロー研修」の研修レポートです。(参加企業数:5社、参加人数:13名)研修テーマ・学びのポイント当日のアジェンダ1.イントロダクション/チェックイン2

- 詳細を見る

新入社員が辞める「5つのギャップ」|入社前・入社後にできる予防策10選

更新日: ー

作成日:2023.11.4

厚生労働省の調査(学歴別就職後3年以内離職率の推移)によると、新入社員が入社1年以内で退職してしまう割合は約1割という結果が出ています。

せっかく手間暇かけて採用し、育成した新入社員が「いよいよこれから…」というタイミングで会社を辞めてしまうのは、採用コスト増や職場の士気が低下などを招いてしまいます。

新入社員が辞める理由は下記の5つのギャップです。

①仕事内容へのギャップ

②自身や他者の能力へのギャップ

③評価や給与・待遇へのギャップ

④対人関係へのギャップ

⑤ワークライフバランスへのギャップ

本コラムでは、新入社員が会社を辞める「5つのギャップ」を具体例と共に解説をしながら、退職を防ぐために注意したい点や対処法についてご紹介いたします。

本コラムをお読みいただくと、新入社員が会社を辞める理由を把握でき、離職を食い止めるために自社で実施できる対処法を検討するのに役立ちます。

1)新入社員が会社を辞める理由:「5つのギャップ」

新入社員が会社を辞める理由をひと言で集約するのであれば「ギャップを感じるから」です。

ギャップは、次の5つに分類されます。

【新入社員が会社を辞める5つのギャップ】

①仕事内容へのギャップ

②自身や他者の能力へのギャップ

③評価や給与・待遇へのギャップ

④対人関係へのギャップ

⑤ワークライフバランスへのギャップ

筆者は前職で勤めていた転職エージェントで、主に20代前半~半ばのいわゆる第二新卒・若手社員の転職希望者向けのキャリアアドバイザーに従事していました。そこでの転職希望者とのやり取りを通して得た事例なども交えて、次の章から上記5つのギャップについて一つずつお伝えしていきます。(【参考】の内容は、あくまで筆者の体験をベースに主観でお伝えしています。)

①仕事内容へのギャップ

入社後に感じるギャップの代表ともいえるでしょう。入社前に抱いていた仕事内容に対する理想と現実の乖離が大きくなると、モチベーションの低下に繋がり、離職に至る場合があります。

細分化すると、仕事内容へのギャップは大きく3つのパターンに分類されます。

①企業から開示されていた仕事内容と違う

②新入社員が想像していた仕事内容と違う

③希望していた部署・配属と異なる

それぞれ説明します。

①企業から開示されていた仕事内容と違う

一つ目は、入社前に開示されていた仕事内容と実際の内容に相違があったパターンです。

採用時の説明や求人票の記載内容に不足がある等、企業側が正しい情報を開示していないために発生するギャップです。ただ、企業側に悪意がなかったとしても、採用の打ち出し方によってギャップを引き起こしてしまうこともあるため、採用時には細心の注意が必要です。

②新入社員が想像していた仕事内容と違う

これは、就活生の先入観や経験、知識からもたらされるギャップとも言えるでしょう。例えば、『マーケティング職と聞いて企画を行う華やかな仕事をイメージしていたら、実際は地味なデータ分析や入力作業が中心だった』というようなギャップです。

③希望していた部署・配属と異なる

Z世代ともいわれる近年の新入社員は【最短でキャリアパスを実現したい】という志向が強まる傾向にあります。そのため、最初の配属が希望通りでない場合「自分の望むキャリアパスが期待できない」と早々に判断し、離職を選択してしまう場合があります。配属を伝える際は、新入社員の考えや想いを丁寧に聴きながら、配属を決めた背景や意図を丁寧に説明し、理解を得られるよう対応していく必要があります。

『将来的には希望している企画部門へ配属となる予定ではあるが、入社後数年は営業を経験する必要があることが分かった』といった時間軸を伴うギャップも存在します。企業側からすると、商品・サービスや顧客をまずは知ってもうために配属を決めているはずです。しかし、近年の新入社員は「下積み」に対する感覚や必要と感じる期間が昔と変わってきています。特に採用時に、仕事のやりがいで魅力付けをしている場合には注意が必要です。

「仕事内容に関するギャップ」は、前職でキャリアアドバイザーを行っていた際もよくお聞きする転職理由の一つでした。

とある若手社員の事例です。

その方は「コンサルタント職と聞いて入社したのに、実際は違った」という理由で前職を退職していました。詳しく話を聞くと「コンサルタント職だから、顧客の課題解決に向けて、丁寧にヒアリングしたり、企画書をつくる仕事だと思った。でも、実際はテレアポがメインで既にある商品を提案するだけだった。」とのことでした。もしかしたら、その会社でもっと中長期的にキャリアを積んでいけば、本人のイメージに近しい仕事内容を実現できていたかもしれません。ただ、本人がイメージする「コンサルタント職」と「その会社のコンサルタント職」の間のギャップを解消できないまま、退職に至ってしまいました。

営業職といっても求められるスタイルが千差万別であるように、同じような職種名であっても仕事内容は全く異なる場合もあります。ただし、就業経験のない就活生にとっては、職種名は仕事内容を理解する大きな手掛かりであり、職種名をきっかけに興味関心を示すこともあるでしょう。また、職種名に対する先入観は誰しもが少なからず持っているものだと思います。採用の際は、職種名に対する本人のイメージと実際の仕事内容との間にギャップが発生しないよう、丁寧に説明していくことが必要です。

②自身や他者の能力へのギャップ

このギャップは細分化すると2つのパターンに分けられます。

①自分の能力や適性に対するギャップ

②他者の能力に対するギャップ

①自分の能力や適性に対するギャップ

新入社員自身の能力や適性と、実際に職務を遂行するために求められる能力や適性との間に不一致が生じるケースです。

例えば、「営業職」といっても「熱意やフットワークの軽さによる信頼関係が重要視される営業職」か「提案力や分析力が成果に繋がる営業職」なのかなど、求められる能力は会社によって千差万別です。

選考過程において会社が求めている「能力」を正しく把握できないまま入社してしまうと、「自分で想像していた能力と、成果を出すために必要な能力が違う!」といったギャップに悩む感じる場合があります。

もしくは会社が求めている「能力」を正しく理解できていても「自身の能力を正しく理解できていなかった」場合もあります。「自分はこの能力はあると思っていたのに、仕事をしてみると全くの能力不足だった…」と感じる場合です。

その結果、「この仕事は自分には向いていない」と判断し、退職に至ってしまうケースがあります。

②他者の能力へのギャップ

「同じ企業に勤める人は同じようなの能力であるべき」という価値観によって発生するギャップです。一緒に働く上司や先輩の仕事ぶりや勤務態度が悪く「同じ会社の上司や先輩が、思ったよりも仕事ができなくて幻滅」と感じてしまう場合があります。

③評価や給与・待遇へのギャップ

下記のようなギャップが考えられます。

①評価や昇給が期待していたものと異なる

②給与・待遇と仕事内容が見合っていない

評価や昇給など、求人票や面接時の説明と実際の条件が乖離していたような場合、当然ながら新入社員は強い不満と会社への不信感を抱きます。また、選考時に給与や待遇についてしっかり説明し理解を得られていても、実際に働き始めると「業務内容の割に給与が低いのではないか?」と感じる新入社員も少なくないようです。そして、地元や学生時代の友人との再会を機に「周りと比べて、自分の給与って低いかも?」と感じ、退職を検討することもあるでしょう。

【参考】

転職を考えたきっかけに「(現在の給与に対しては大きな不満はないものの)上司・先輩に今の給与を聞いたことから」という出来事をあげる若手社員は多くいました。

上司・先輩から聞いた今の給与に、「〇年間勤務してもこれだけしか年収は上がらないのか…」と愕然として不安な気持ちが募り、転職サイトに登録したとのことです。お金は人生プランに密接に関わることですので、理想とのギャップがあると大きな不安を生み出します。

ギャップや不安を解消させていくためには、

・どのような評価基準で昇給が決まるのかを正しく情報開示する

・納得感と正当性のある評価を行う

ことが重要です。たとえ昇給額がわずかであっても、自分の頑張りが認められて、正当性と納得感の持てる評価であれば、次なるモチベーションへとつながっていくことでしょう。

④対人関係へのギャップ

会社の人間関係に悩む社会人は少なくありません。社内の人間関係を退職理由にする方も多く、新入社員の場合も同様です。特に新入社員の場合は、直属の上司やOJT担当のトレーナーとの人間関係で悩む場合が多いと思います。特に年齢差のある上司・先輩、もしくは厳しいフィードバックをする上司・先輩へのコミュニケーションは苦手な様子が見受けられます。上手くコミュニケーションが取れずに、ストレスを抱え、会社を辞めたいと感じてしまうこともあります。

上司先輩以外にも、同期入社の社員とのノリが合わず、ちょっとした悩みや相談を打ち明ける相手ができずに社内で孤独を感じ、退職に至るケースもあります。また、対人関係に大きく影響を与えている「社風が合わない」といったケースも考えられます。

例えば、

・「個人プレーを重視して成果を出す社風」or「チーム一丸になり協調性を大切にする社風」

・「伝統を重んじる社風」or「革新を重んじる社風」

というように、新入社員の価値観やこれまでの経験によって、社風が合う・合わないを感じることがあります。社風が合わないと、会社に行くのが億劫になり、辞めたい気持ちが強くなってしまいます。

また、何年かに一度しか新卒を採用していない企業では、社員の年代が偏りがちで、新入社員と先輩との年齢が離れてしまうことがあります。

ちょっとした相談や気軽な雑談ができずに職場で孤独を感じてしまわぬように、次章でお伝えする対処法をご参考に、フォローを検討いただければと思います。

【参考】

「職場に自分と近い年齢の社員がいない」という理由で転職を検討する若手社員も少なくありませんでした。特にコロナ禍以降、学生時代のアルバイト経験が減少したことで、年上の社会人との交流機会も減ってしまったように思います。弊社の外部パートナーで就活エージェントを長年経験されている方によると、「大人と話すのが怖い」との不安を口にする就活生も例年に比べて増えてきているのだとか。

⑤ワークライフバランスに関するギャップ

働き方改革が進み、ワークライフバランスを重視する人が増えています。「仕事よりもプライベートを優先させたい」、「仕事とプライベートの調和を保ちたい」と考える新入社員も多いと言われています。

例えば、以下ような観点で自身が理想とするワークライフバランスとのギャップを感じているようです。

・長時間労働やサービス残業がある

・休日出勤があったり、有給休暇が取りにくい

・フレックスタイム制やテレワークを利用できない

・福利厚生が充実していない

新入社員には、入社後どのような働き方をするのか、また、繁忙期のタイミングや期間などの勤務条件をできる限り明確に共有しておく必要があります。

【参考】

「平日休みが嫌だ。土日休みにしたい」という理由で転職相談に来られる若手社員も多くいました。就活時はアルバイトの延長のように考えて「平日休みやシフト制でも問題ない」と納得して入社を決めたものの、いざ働いてみると、友人と休みが合わなかったり、連休を取りにくく実家に帰省できない等のデメリットが目立つとのこと。(もちろん平日休みだからこそのメリットもあると思いますが)本人の思い描く理想的なワークライフバランスとのギャップが生じていました。

休みの取り方は変更が難しい場合が多いと思います。仕事内容ややりがいの魅力付けとのバランスを意識しながら、ライフステージに合わせた社員の働き方を支援できると良いかもしれません。

2)入社前・入社後に新入社員のギャップを解消し「辞める」を防ぐ対処法10選

ギャップが生じる要素を軽減させて、新入社員の離職を防いでいくにはどのような対処法を講じていけばよいのか、対処法10選をご紹介します。

【入社前】

①ギャップになりそうな情報を丁寧に開示する

②社員との懇親会や面談、職場見学など機会を設ける

③インターンシップや内定者アルバイトを行う

④内定後、改めて、自社への理解を深める機会を設ける

【入社後】

⑤学生から社会人へのマインドセットを入念に行う

⑥同期との相互理解を深め、関係性を高める

⑦現場の育成意識とスキルを向上させる

⑧フォロー研修を行い、業務に対する意味付けを行う

⑨オンボーディングを丁寧に計画・実行する

⑩サーベイを行い、新入社員を定点観測してフォローする

一つずつ、具体例と共に解説していきます。

【入社前】①ギャップになりそうな情報を丁寧に開示する

採用フェーズ(採用ページ、自社紹介資料、説明会、面接など)では、ギャップになりそうな情報について、しっかりと開示しておくこと、また、ギャップが生じることに対して心構えをつくっておくことが重要です。

仕事内容や評価制度、待遇などに関しては、お互いに認識のズレがないようにするのは言うまでもありません。それに加えて、例えば、前章でお伝えした「一見華やかそうに見える仕事の理想と現実」や「配属希望や下積み期間に対する考え方」など、ギャップの要因になりそうなものは、入社前に解消しておきましょう。実際に働いている社員と会って、リアルな話を聴く機会を設けるのも有りです。

「ネガティブな内容ばかり伝えると、入社承諾してくれないのでは…?」と思われるかもしれませんが、ネガティブな情報を伏せて入社しても、ギャップが生じて離職に繋がりかねません。結果、企業側にとっても新入社員側にとっても、幸せな状況とは言えません。

ネガティブな情報を開示する際には、企業側が一方的に話すのではなく、就活生の話にも丁寧に耳を傾けることがポイントです。

・会社や仕事内容に対するイメージ

・入社後に理想とする働き方

・目指すキャリア

・大切にしたい価値観

などヒアリングし、自社で叶えられる魅力付けできるポイントは魅力付けしつつも、入社後ギャップになりそうな部分は丁寧に説明するように心掛けましょう。

【入社前】②社員との懇親会や面談、職場見学など機会を設ける

入社後のイメージをより明確にしてギャップを軽減していくために、既存社員との交流機会を設けるのもおすすめです。次のようメリットがあります。

・新入社員にとってロールモデルになりそうな社員を選定すると、入社後の働き方やキャリアをより具体的にイメージしやすくなる

・人事や面接官には聞きにくい、細かな不安や疑問を確認し、解消できる

・実際に職場で働く中で感じるリアルな声を聞くことで、ギャップが解消される

例えば、弊社では採用過程でできる限り多くの既存社員と顔合わせの機会を設けています。既存社員との面談やオンラインランチなどを開催し、入社前後に感じたギャップや大変なこと、自社に対する課題など面接では聞きにくいことをざっくばらんに話し「想定していたイメージと違う」という入社前後のギャップを減らせるような取り組みをおこなっています。

既存社員との交流機会としては、以下のような例があります。

・先輩社員とのオンラインランチ・懇親会

・配属予定となる職場の見学

・忘年会や新年会等の社内イベントへの参加

・社内の部活動やサークル活動への参加

・四半期のキックオフミーティングの見学

是非、自社で取り組めそうなものから実施検討いただければと思います。

【入社前】③インターンシップや内定者アルバイトを行う

インターンシップや内定者アルバイトを通した内定者フォローも、入社後のギャップ解消の施策としては有効です。入社前に職場の雰囲気を感じながら業務の一部を体験したり、社員とのコミュニケーションの機会をつくることで、入社後の立ち上がりも早める効果も期待できます。

ギャップを解消するためのポイントとしては、インターンシップやアルバイトでは、一人で黙々と作業をする業務ではなく、社員とコミュニケーションを取りながら進めていく業務を担当してもらう方がよいでしょう。

【入社前】④内定後、改めて、自社への理解を深める機会を設ける

内定者研修の一環として、自社への理解を深める機会を設けることも、ギャップ解消には効果的です。以下に一例を挙げます。

・内定者研修で、自社について調べるワークを行う

・企業から新入社員へ書籍をプレゼントする

・自社商品やサービスに関するレポートを作成する

・先輩社員へインタビューを行う

上記例の一つ目に挙げた、内定者研修の題材に「自社」を設定することもお勧めです。改めて自社の業界や顧客、仕事内容を調べて、理解を深めるワークです。

なぜならば、説明会や面接などで丁寧に説明をしていても、実際、理解が曖昧な内定者が多く存在するからです。これは、弊社が内定者研修を実施させていただく中でよく感じていたことです。そして、入社後に改めて自社に関する説明を行っていては、ギャップ解消の観点からすると手遅れです。

【参考コラム】内定者研修に面白い要素を取り入れる5つのポイント|モチベーションや学習効果を高めよう

【上司・人事必見】新入社員の悩みランキングTOP10とそのフォロー施策

その他、内定者向けに書籍をプレゼントし、自社の業界や仕事内容への理解を深め、ギャップ解消に繋げていくことも有効です。

例えば、弊社では「社風を理解するために役立つ本」を内定者にプレゼントしています。

【新入社員育成のプロが厳選】新社会人におすすめ本16選!成長につながる渡し方に、おすすめ本や書籍の選び方・贈り方のポイントをまとめていますので、ご参考いただければ幸いです。

【入社後】⑤学生から社会人へのマインドセットを入念に行う

入社後に、学生から社会人へのマインドセットを入念に行うことも重要です。

「学生と社会人の違い」を理解し、社会人としての自覚が醸成されると、ギャップと感じていたことも見え方が変わり、解消されることがあります。

マインドセットを行う際は、「社会人とはこうあるべき」と一方的に押し付けるのではなく、新入社員の「インサイドアウト(内発的動機)」を促すアプローチができているかも重要な観点です。なぜならば、インサイドアウトが促せていない新入社員は、指示待ちの受け身人材となる可能性が高いためです。

【参考】インサイドアウト・アウトサイドイン

インサイドアウトの対極にあるのはアウトサイドインで、2つのメタファーとしてよく用いられるのが、卵の例です。「内側から殻を破る」ととても力強いエネルギーが発揮されます。その一方で、外側から無理やり強く叩くと壊れてしまいます。

新入社員研修にも、外側からの「こうあるべき」を押し付けるのではなく、新入社員の内側からの「ありたい」を解放し、変容に繋げていくものが、長期的に効果をうむ研修であると考えています。

インサイドアウトの促し方の具体例や、新入社員研修の内容・効果を高めるポイントについて知りたい方は、下記コラムをご参考ください。

【実例あり】新入社員研修に必要な6つの内容と効果を高める5つのポイント

また、マインドセットというものは、教わったからと言ってすぐに切り替えられるものではありません。マインドの切替が必要な「はじめ」のタイミングで初期教育を丁寧に行い、その後は継続的にサポートしていくことが必須です。では、どのような機会を活用し、マインドセットに取り組んでいけばいいのか、以下に一例を挙げます。

内定式や入社式、配属式等のイベント

一つ一つの節目を意識し、立場や期待される役割が変わったことを認知してもらいます。

企業理念やビジョン、行動指針などの共有

会社の理念やビジョン、組織の一員としての行動指針を経営陣や管理職から共有し、新入社員の当事者意識を醸成します。

入社直後の新入社員研修(Off-JT)

研修を通して、社会人として基礎となるマインドとスキルを習得します。以下は研修コンテンツの一例です。

・社会人の自覚研修

・ビジネスマナー研修

・目標意識・コスト意識研修

・ビジネススキル研修

その他にも、コンプライアンス研修、自社のルール・社内規定などを教える研修などもあるでしょう。

上司・先輩と共に自社の価値観や仕事の意義を考え続ける(OJT)

配属後は日々の仕事の中で、上司・先輩から自社で大切にしている価値観を伝えていくこと。また、仕事の意義を一緒に考えながら、社会人としてのマインド醸成のサポートをし続けることも重要です。

新入社員自身が定期的に内省の機会を持つ

定期的に振り返る機会をつくり、今の自身の状態を把握するとともに、今後の意識・行動すべき点を明らかにしていきます。例として以下のような観点での振り返りをおすすめします。

・意識できていること/できていないこと

・実行できていること/できていないこと

・変化・成長を感じる部分

【入社後】⑥同期との相互理解を深め、関係性を高める

同期入社の新入社員がお互いに理解し合い、悩みを打ち明けたり、困ったときには助け合える関係性を構築しておくことも大切です。

上司やトレーナーには言いにくい不安や悩みを同期に吐き出すことで気持ちが楽になったり、自身が感じているギャップについても、同期の捉え方・考え方を知ることで、ギャップ解消や課題解決の糸口を得られることもあるでしょう。管理職の目線では見えてこない問題も、同期の新入社員の間ではよく理解し合っていて、アドバイスできる場合もあります。

弊社の新入社員研修内でも「同期がいたから辛いことも相談して乗り越えられた」「同期の工夫や取り組みを自分も真似して取り入れたらとても役立った」といったコメントをよく聞きます。

同期との関係性を高めるには、研修を通じて、簡単なゲームワーク等でお互いの新たな一面を知ったり、グループワークで協力し合いながら異なる意見を一つにまとめていく等の経験を積んでいくことが効果的です。

例えば、弊社研修では「あなたが大切にしていること」をテーマにしたワークシートを用いて、新入社員同士が自己紹介し合います。シートを用いることで、通常の自己紹介では伝えられない観点を伝え、お互いに知ることができ、関係の質向上に繋がります。

【入社する新入社員が1名、もしくは少人数の場合】

もし、同期入社がおらず入社予定が1名のみだったり、少人数の場合には、以下のようなフォローがおすすめです。

・年齢の近い先輩社員との交流機会を多く設ける(ブラザー・シスター制も効果的です)

・公開講座に参加して、他社同期の仲間をつくる

【参考】【新卒採用10名以下の人事向け】少人数の新入社員研修は、公開講座と内製化のバランスが重要!

【入社後】⑦現場の育成意識とスキルを向上させる

現場社員の育成に対する意識・スキルの向上も、重要です。新入社員育成への意識とスキルが高まれば、職場のコミュニケーション量と質も高まっていきます。そうなれば、新入社員が感じているギャップや違和感にいち早く気付くことができ、フォローが可能です。

育成意識とスキル向上のためには、研修の実施が効果的です。職場のトレーナーに対しては、次の2つの観点で研修を行っていただくことを推奨します。

・トレーナーとしての想い醸成

・OJTスキルの付与

トレーナーとしての想い醸成

育成スキル付与の前に、育成担当者であるトレーナー自身の仕事や育成に対する“想い”を醸成していくことが大切です。下記問いについて整理できる簡単なフォーマットを用意し、“想い”の言語化の手助けを行うことも一つの方法です。

・自身は日々どのような想いをもって行動しているのか

・会社からの育成方針を受けて、自分なりにどのような育成を行おうと考えているのか

OJTスキルの付与

想いが醸成されたら、育成に必要なスキルの習得を目指します。次の4つを基礎的な育成スキルとして、研修を企画していくことをおすすめします。

・育成計画作成スキル

・ティーチングスキル

・フィードバックスキル

・コーチングスキル

弊社では、上記スキルを習得するための OJTトレーナー研修を提供しています。

▶詳細・お問合せはこちらから

また、前章でお伝えしたように、トレーナーとの関係性の悪化が退職理由となる場合もありますし、どんなに関係構築に力を注いでいても、お互い人間なので、相性の良し悪しは生じてしまうこともあります。 そのような状況になった際、職場の関係性を広げ、周囲がどれだけトレーナーと新入社員をフォローしていけるかが、離職を防いでいくためには重要です。 トレーナーだけが育成するのではなく、チームで育成する意識を持つこと、その意識醸成と仕組み化がポイントです。

例えば弊社では新入社員が入社後毎日1on1ミーティングを行っていますが、担当者はチームで持ち回り制にしています。トレーナー以外も新入社員と対話する機会を設けることで、育成への感度を高められます。また新入社員としても、様々な視点からのアドバイスを聞けたり、関係性を創りやすいでしょう。

1on1が上手く機能していない…そんな方は、下記コラムをご参考ください。

1on1ミーティング研修導入ガイド:目的設定から事後フォローまで解説

【入社後】⑧フォロー研修を行い、業務に対する意味付けを行う

入社時期の4月だけでなく、配属後も定期的にフォロー研修を実施いただくことをおすすめします。 なぜならば、前述の「仕事内容に関するギャップ」は配属後しばらく経ってから感じるギャップであり、そのギャップを軽減させるためには、フォロー研修の実施が効果的だからです。

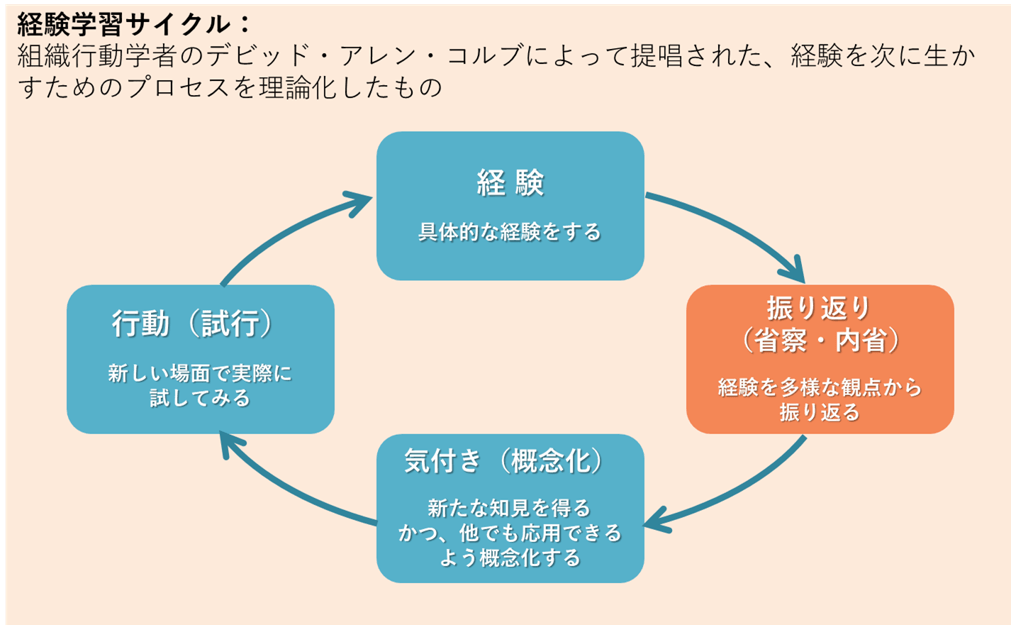

フォロー研修は、入社後3ヵ月・半年・1年といった節目のタイミングで実施されることが多いです。研修内容は企業ごとの実施目的によって様々かと思いますが、デービッド・コルブ氏が提唱した『経験学習サイクル』を取り入れ、入社してからこれまでの経験を内省するワークを行っていただくことを推奨します。

経験学習サイクルとは…

■(具体的な)経験:物事を直接もしくは間接的に、経験する

■振り返り(省察・内省):具体的な経験を振り返り、また、他者の観点を踏まえた上で、自分の考えや行動などを深く振り返る

■気付き(概念化):内省をもとに、次回から自分自身の行動を変え、良い状況を生み出すための方法を考える

■行動(試行・新たな状況への適応):気付きを基に、新しい場面で実際に試し、次なる経験に繋げる

入社してからこれまでを丁寧に振り返ってこの経験学習サイクルを回していけると、これまでの自身の経験や目の前の業務に対する自身の枠組み(認知)が広がり、抱え続けてきたギャップに新しい気付きや発見が出てくる場合がります。

ある企業の新入社員Aさんにフォロー研修(公開講座)を実施した際の事例を紹介します。Aさんは、当初配属予定だった部署とは異なる部署に配属となり、研修参加前のアンケートサーベイでは「会社に対して信頼を持てなくなっている」と回答するほどネガティブな状況でした。

参加されたフォロー研修は、新入社員・OJTトレーナー合同研修で、Aさんの他にAさんのトレーナーの方も参加していました。研修では、入社してから約半年間の振り返りをグループで共有し合い、トレーナーや他社同期と共に対話を重ねながら、「自身のこれまでの成長とこれからの成長」についての探求を深めていきました。

研修後の振り返りシートでは、Aさんから下記コメントをいただきました。

自身、そして他者と共に内省を丁寧に行ったことで、目の前の仕事に対する自分なりの意味を再考するきっかけになったようです。理想と現実のギャップを嫌々受け止めて流すのではなく、自分なりに現状を捉え、解釈していけると、より主体的に目の前の業務や自身のキャリアを考えていけます。

フォロー研修は、ギャップに対する捉え方や枠組みを広げていくために重要な機会と言えるでしょう。

【入社後】⑨オンボーディングを丁寧に計画・実行する

オンボーディングとは「新入社員の受け入れ~定着・即戦力のプロセス」を指します。オンボーディングの計画を丁寧に設計・実行していくことで、新入社員の職場定着を促し、ギャップの解消にも寄与できます。

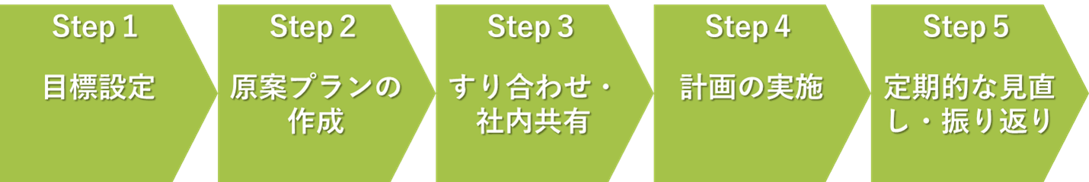

実際にオンボーディングを取り入れていく際には、次の5つのプロセスで進めていけるとよいでしょう。

上記プロセスの詳細やオンボーディングの具体策については、下記コラムをご参考ください。

新入社員のオンボーディングで必要な3つのポイントと、効果的なツールの活用法

【入社後】⑩サーベイを行い、新入社員を定点観測してフォローする

入社してしばらくは、パルスサーベイなど短スパンで定期的に回答するサーベイを導入し、新入社員の状況を把握することをおすすめします。新入社員の状態が可視化されると、フォローを行うタイミングや内容を検討しやすいでしょう。

なお、サーベイはやりっぱなしにせず、結果を基に本人と対話を行うことが、ギャップ解消と離職防止のための重要なポイントです。

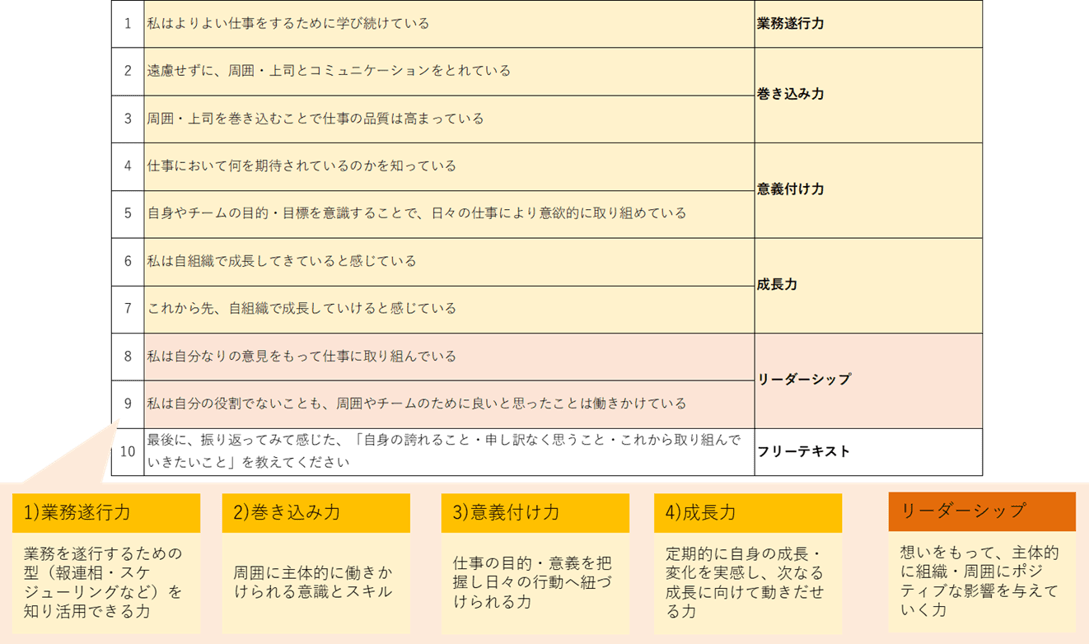

例えば、弊社ではパルスサーベイGrowthを新入社員研修をご導入いただいた企業様に一年間無料で提供しています。Growthは、計10の設問から成る月1回実施しているパルスサーベイです。回答することで、新入社員の仕事に対する意欲や状態が可視化され、状態に応じて適切にフォローが可能です。

【参考:パルスサーベイ Growth 計10の設問】

若手・新入社員に必要とされるセルフマネジメント力の醸成とリーダーシップ発揮の意識醸成を目的とした設問を設定しています。

3)まとめ

新入社員が会社を辞める5つのギャップと、新入社員のギャップを解消し離職を防ぐための対処法10選ついてお伝えしてきました。改めて、以下にまとめます。

【新入社員が会社を辞める5つのギャップ】

①仕事内容へのギャップ

②自身や他者の能力へのギャップ

③評価や給与・待遇へのギャップ

④対人関係へのギャップ

⑤ワークライフバランスへのギャップ

【新入社員のギャップを解消し、離職を防ぐための対処法10選】

===入社前===

①ギャップになりそうな情報を丁寧に開示する

②社員との懇親会や面談、職場見学など機会を設ける

③インターンシップや内定者アルバイトを行う

④内定後、改めて、自社への理解を深める機会を設ける

===入社後===

⑤学生から社会人へのマインドセットを入念に行う

⑥同期との相互理解を深め、関係性を高める

⑦現場の育成意識とスキルを向上させる

⑧フォロー研修を行い、業務に対する意味付けを行う

⑨オンボーディングを丁寧に計画・実行する

⑩サーベイを行い、新入社員を定点観測してフォローする

新入社員の早期退職は、採用条件や仕事内容のミスマッチや認識のズレが主な要因として考えられます。せっかく採用した新入社員が早期に辞めてしまっては、企業側も新入社員側も幸せにはなりません。

企業側は採用活動の時点で、こうしたミスマッチが起きないよう前述の対策を講じていきましょう。そのうえで、新入社員入社後は育成体制の充実や社員間の関係性構築、新入社員へ定期的なフォローを行う等して、5つのギャップを解消しながら、未然に離職を防いでいく取り組みが大切です。

アーティエンスでは、新入社員の早期離職改善につながった新入社員研修やフォローツールを、お客様が抱える課題やご要望に合わせてご提供しております。

まずはお気軽にお問合せ下さい。

参考:20代特化型のパーソナルキャリアコーチング

参考:人材業界専門の転職エージェント「人材業界転職ルート」

参考:DAINOTE

参考:20代の転職率が高い!新卒でも3年以内に3割が退職って当たり前?