- [ コラム ]

【管理職向けメンタルヘルス研修】に必要な6つの内容と注意点

- 「管理職向けのメンタルヘルス研修は、どのような内容が良いのか?」「精神疾患による休職が増えている。管理職にメンタルヘルス研修を受けさせたい」「ストレスチェックが悪かった。管理職にメンタルヘルス研修を受けさせるのはどうだろうか」筆者は、研修講

- 詳細を見る

心理的安全性研修のゴールは何?|企画・実施時のポイントを解説!

更新日: ー

作成日:2023.4.5

・心理的安全性の研修のゴールって何?

・心理的安全性の研修のゴールって何?

・心理的安全性の研修って、そもそも何をすればいい?

・心理的安全性の研修の効果って?

など、心理的安全性の研修を行うにあたり、お悩みの方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

職場の心理的安全性が高まると、次のような変化が起こります。

・悩みや心配ごとを抱え込まずに相談できるようになる

・失敗やミスを恐れずに学ぶことや成長に前向きになれる

・新しいことや難易度の高いことに安心してチャレンジできるようになる

とはいえ、心理的安全性研修の具体的内容のイメージが湧かず、お悩みの方も多いかと思います。

そこで、本コラムでは、心理的安全性研修を検討する際のポイントや心理的安全性研修の具体的な内容についてご紹介します。

この記事を読んで、効果につながる心理的安全研修を実施しましょう。

目次

1)心理的安全性研修は、学習や挑戦が促されることをゴールにする

心理的安全性の研修で大切なことは、仲が良くなることをゴールにするのではなく、学習や挑戦が行われることをゴールにすることです。

なぜなら、仲が良くなるだけでは、組織のパフォーマンスは変わらないからです。組織のパフォーマンスの変化は、関係の質を土台として、学習や挑戦が行われる結果として実現します。

例えば、心理的安全性の向上をテーマとして、お互いに深く知り合うことをゴールとした研修を実施した場合、お互いの理解は進みますが、職場で新しい取り組みが始まるかは未知数です。

一方で、お互いが深く知り合うだけで終わりにせず、高まった関係の質をもとに、敢えて厳しいことを言い合い、相互のレベルアップを図っていくことをゴールにすることで、普段の考えや行動の枠から出やすくなり、新しい挑戦が生まれます。その結果として、生産性の向上が実現します。

心理的安全性の研修は、ゴールをどこに定めるかで結果が大きく変わってきます。だからこそ、仲が良くなることをゴールにするのではなく、学習や挑戦が促されることをゴールにすることが重要です。

【参考コラム】管理職研修の必要性を経営者・管理職に理解してもらうためのアプローチ

2)心理的安全性研修が必要な理由は、生産性の向上を健全に実現するため

心理的安全性の研修が必要な理由は、生産性の向上を健全に実現するためです。心理的安全性と生産性の関連については、Googleによる「プロジェクト・アリストテレス」という調査が知られています。

Googleは2012年から約4年間をかけて、成功し続けるチームに必要な条件を探る「プロジェクト・アリストテレス」という調査を実施しました。社内の数百に及ぶチームを分析対象とし、より生産性の高い働き方をしているのはどのようなチームなのか調査しました。

調査の中で、チームの規模、仕事量、作業規模の大小、ベテラン社員の有無、チームメンバーの個人のパフォーマンス、合意による意思決定がなされているか、メンバーが同じオフィス空間にいるかどうかなどの項目は、チームの生産性に影響がないことがわかりました。

そして、あらゆる項目が影響がないとされる中で、生産性と関連がある項目として残ったのが心理的安全性だったのです。

心理的安全性の高いチームのメンバーは、離職率が低く、他のチームメンバーが発案した多様なアイディアをうまく利用でき、収益性が高く、マネジャーから評価される機会が2倍多いということが判明したのです。心理的安全性を高めることは、ただ生産性を高めるだけではなく、離職率を下げ、多様なアイディアを活かしながら、つまり、健全に生産性を上げることを実現します。

3)心理的安全性研修によって学習や挑戦が促進される4つの流れ

心理的安全性の研修によって学習や挑戦が促進されるまでには、大きく4つの流れが存在します。

2.組織コミュニケーションの質が高まり、メンバー間の学習が促進される

3.学習が促された結果、新しいチャレンジが生まれる

4.新しいチャレンジの結果、成果と、さらなる学習が促進される

心理的安全性を高める取り組みを継続的に行っていくと、学習が促され、その学習が新しい挑戦を生み、成果に繋がります。

また、挑戦がすぐに成功しなくとも、心理的安全性が高い組織では失敗を真摯に振り返り、さらに学習に繋げることができます。このように、心理的安全性を高めていくことは、組織の成果や生産性を高めることに繋がります。

4)心理的安全性研修を行うことによる3つのメリット・デメリット

心理的安全性の研修を実施する前に、メリット・デメリットの両方を確認しておきましょう。

1.組織全員が心理的安全性を正しく理解することができる

2.心理的安全性を理解することで現場レベルでの行動に変化が生まれる

3.結果として健全性と生産性に変化が生まれる

【心理的安全性の研修を行うことの3つのデメリット】

1.成果が出るまでには時間を要する

2.本音を言い合える状態になる間で、一時的に関係が悪化する可能性がある

3.やりっ放しではなく、継続的に取り組む必要がある

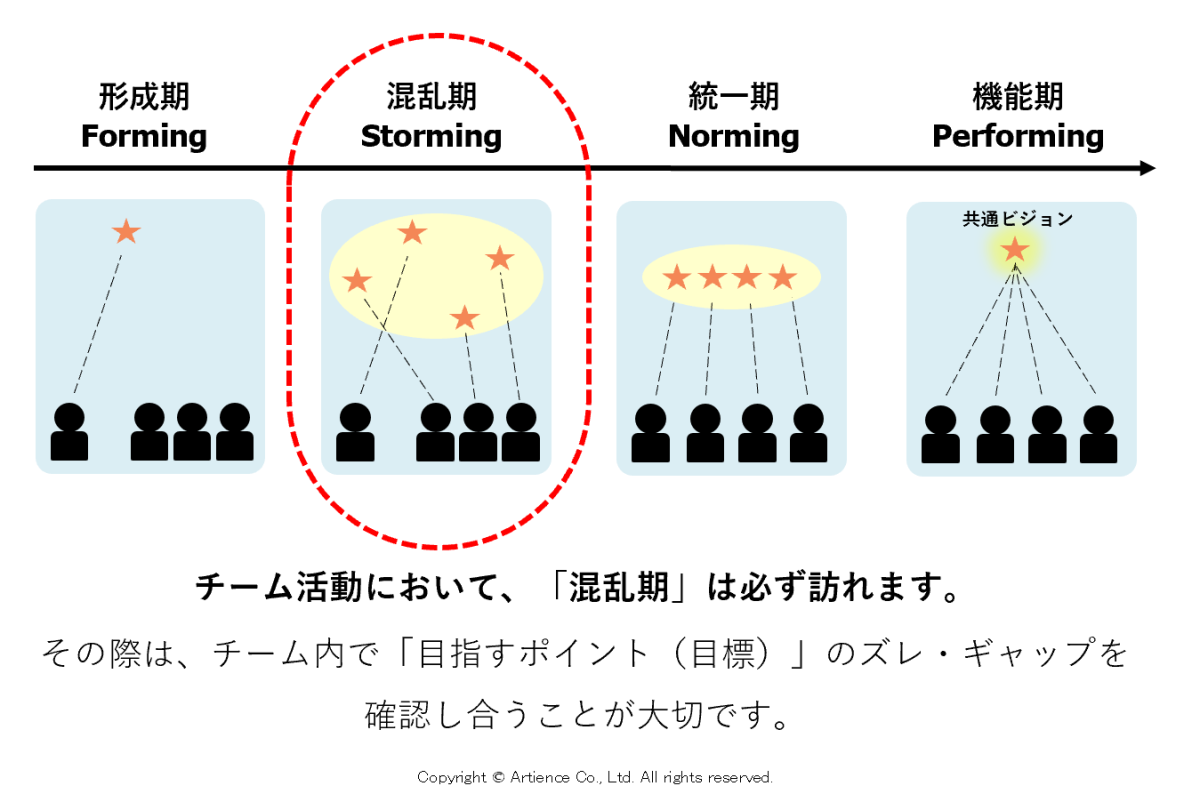

心理的安全性は一日で劇的に高まるわけではありません。継続的な取り組みを行うことが必要です。また、タックマンモデルなどで知られるように、関係性は常に右肩上がりで良くなっていくわけではありません。その過程で一時的に関係性が悪化することがあります

【参考】アーティエンスの「メンバー向けチームビルディング研修」より抜粋

そのため、一時的に関係性が悪化することも前提に、企画を進めていく必要があります。

なお、関係性は何もしないと自然と低下していきます。そのため、心理的安全性を高めていく取り組みは、一度やって終わりにするのではなく、継続的に行っていく必要があります。

5)心理的安全性の研修の準備7ステップ

心理的安全性の研修に向けては、以下の7ステップで進めると良いでしょう。

1. チームの状態にあった目的とゴールを決定する

心理的安全性研修を行う際には、チーム状態にあった目的・ゴールを設定しましょう。組織の状態によって目指すべき目的・ゴールは変化し、大きな違いがあるからです。

心理的安全性は以下の4つの段階があると言われています。(『4段階で実現する心理的安全性』ティモシー・R・クラーク(著))

第1段階 インクルージョン安全性 Inclusion Safety

自分という存在が、組織の中に含まれているか?を感じられているかを示す安全性です。能力があるから、資格があるから、などの条件ではなく、その組織に自分が確かに所属していると感じられる安全性のことです。

第2段階 学習者安全性 Learner Safety

学習に向けて積極的にリスクを取れるかを示す安全性です。学習は、いつも同じことをやっていても起こりません。うまくいくかどうかがわからないことに取り組んでこそ、学習が促進されます。

第3段階 貢献者安全性 Contributor Safety

相手に貢献するために積極的にリスクを取れるかを示す安全性です。相手への貢献は、必ずしも相手に確実に喜ばれるとわかっていることばかりではありません。

「余計なお世話と思われるかもしれない」、「おせっかいと思われるかもしれない」、そんな恐れを乗り越えて、思い切って相手に声を掛けてみることができる、その時に感じている感覚が、貢献者安全性です。

第4段階 挑戦者安全性 Challenger Safety

挑戦する際に失敗を恐れずに取り組めるかを示す安全性です。新しいことに挑戦するということは、同時に、失敗の可能性があるということです。その際に失敗を恐れることなく挑戦でき、仮に失敗しても、この組織では大丈夫だ、という感覚が挑戦者安全性です。

これらの心理的安全性の段階は、第1段階から急に第4段階になることはありません。 順を追って、段階が進んでいきます。よって、第1段階が満たされていない中で、第4段階を目指そうとしてもうまくいきません。自組織がどの状態にあるかを見極めた上で、適切な目的やゴールを設定することが、心理的安全性を高める際には重要です。

2. 対象層を決める

目的やゴールを決めた後は、対象層を決めましょう。対象層は、できるだけ組織の縮図となるメンバーを集めることが重要です。

なぜなら、トップやマネジャークラスだけを集めてしまうと、トップダウンになり、やらされ感が生まれやすくなるためです。一方で、メンバークラスから始めると、施策の推進力が生まれにくくなる、業務の中での実践や取り組みにブレーキが掛かりやすくなります。

よって、トップだけ、メンバーだけではなく、トップもいればマネージャーもメンバーも含まれている、そのような体制でスタートすることが望ましいです。

これは「ホールシステムアプローチ(※)」と言われ、組織変革を成功に導く際の重要なポイントでもあります。

3. 手法を決める

次に、研修の手法を決めます。ポイントは、知識付与パートと体験のパートを組み合わせることです。なぜなら、知識だけを身につけても、職場での実践には結びつきにくいからです。

また、体験だけだと、そもそもなぜ心理的安全性が重要なのか?の納得感がないままになってしまうことがあるためです。具体的には、研修の事前課題もしくは前半部分で知識付与を行い、後半ではワークなどの体験を行うと良いでしょう。

知識については、 「心理的安全性とは何か?」、「心理的安全性がなぜ重要なのか?」を中心に紹介するとよいでしょう。研修会社に依頼する場合には、研修会社のテキストなどに盛り込まれているはずです。 内製で行う場合には、以下の書籍を課題図書などにすると良いでしょう。

体験については、「ワークショップ」「ゲーム・アクティビティ」「ダイアログ」の3つの要素を組み合わせるのが良いでしょう。

ワークショップ

ワークショップは、心理的安全性を高めるための課題(ワーク)に取り組み、心理的安全性を高めるポイントを学ぶものです。

目的としては、ワークの体験を通じて、時点でできている点と、できていない点を理解し、実際に心理的安全性を高めるためにはどんなアクションが必要なのか?を理解することです。

たとえば、心理的安全性の研修でよく行われるワークに、傾聴のワークがあります。人は話を聞いているように見えて、実はフィルターを掛けて話を聞いていることがほとんどです。そこで、自分がふだんどんなフィルターを掛けて話を聞いているのか、フィルターを掛けないで話を聴くとはどういうことなのか?を体験します。

ゲーム・アクティビティ

ゲーム・アクティビティは、組織の中での共通体験を通して、関係性の向上を図る、より学習が促されるように組織内の連携を高めるなどの実践です。目的としては、普段の仕事や職場環境、立場や能力の違いなどを取り払った上で、スムーズに関係性を構築することが挙げられます。

例えば、まだ相手に踏み込むリスクを取れない状態の際に、あえて混乱が起こるようなゲームを行うと、先んじて、混乱への対処法や乗り越え方についての気づきを得ることができます。

ただ、ワークを進めるだけでは学びや気づきが起こりそうにない、立場や能力が違う人たち同士であってもその差を感じることなく、研修に参加してほしい、などの際にはゲームを取り入れることが有効です。

ダイアログ

ダイアログとは、特定のワークやアクティビティを行うのではなく、テーマを掲げて(場合によってはあえてテーマを置かないケースもあります)メンバー間で、対話を行うものです。

ダイアログの目的としては、特定のテーマについて深くコミュニケーションをすることで、普段は見逃している意見や捉え方のズレに気づく、対立の奥にあるそれぞれの価値観を自己開示して、深い繋がりを創り出す、などが挙げられます。

たとえば

「より良い関係性を築くためにできる最初の一歩は何か?」

「私たちの挑戦を踏みとどまらせているものがあるとすれば、それは何か?」

「お互いがお互いの学習と挑戦を促すためにやってみたいチャレンジは何か?」

などの問いを元に、グループもしくは参加者全員で対話をしていきます。

良いダイアログを行うためには高度なファシリテーションスキルや経験が必要とされます。一見ただ集まって話すだけなので、誰でもできると思われがちですが、ダイアログには気を付けなければいけないポイントが多くあります。

この点を外してしまうと、本音が出ない、表面的な会話で終わる、などで、研修が失敗に終わってしまう可能性があるので、注意が必要です。

心理的安全性を高めるための取り組みには、数多くの手法があります。知識付与と体験を組み合わせながら、ゴールや目的、参加者、時間などから、適切な手法を選択していくスキルが問われます。

4. 実施形態を決める

心理的安全性研修は、対面形式がおすすめです。なぜなら、心理的安全性はコミュニケーションに関するテーマであり、お互いの表情や感覚など非言語コミュニケーションにも意識を向けやすい環境がよいからです。

できれば全回対面が良いが、難しい場合は、初回と最後だけ対面にする。仮にオンラインの場合でも、会議室に同じ部署やチームで集まって参加してもらうなどが良いでしょう。

5. 期間を決める

心理的安全性の研修は、単発で終わらせるのではなく、3か月~半年程度が望ましいです。

これまで実際に登壇した研修の結果からすると、3か月ぐらいで部下から上司が変わったという声が出始めることが多いからです。自分だけでなく、参加者の部下やメンバーが効果を実感するまでには3か月程度は掛かると考えておくと良いでしょう。

具体的には以下のようなスケジュールが望ましいです。

・研修企画・準備

・研修実施

・研修フォロー

研修企画準備

研修企画準備は、1~2月間程度かけて丁寧に行うことが望ましいでしょう。心理的安全性の研修を実施するにあたって、研修企画の準備はとても大切です。7ステップの内容を、すべて決める必要があるためです。

具体的には、経営者・人事が中心になって決めていきます。研修会社など外部パートナーの力を借りてもいいですし、社内サーベイなども行ってもいいでしょう。1カ月程度で企画を決め、その後1カ月間で研修の準備に入っていきます。もしくは同時進行で行っていきます。

下記が主に必要なものと言っていいでしょう。

・対象層および、対象層の上司への連絡

・(必要に応じて)事前ワークやサーベイの実施

・(内製で実施の場合)研修コンテンツ作成、社内講師のアサイン

・備品の準備、会議質の確保

まずは心理的安全性の研修を実施するにあたって、研修企画の準備を丁寧に行いましょう。

研修フォロー

心理的安全性の研修実施(1~2日間)は、1~2日間程度が望ましいでしょう。それ以上行うと、惰性的に研修を受ける受講生が出始めるためです。

1日目、2日目で心理的安全性の知識がインプットされたり、また心理的安全性・チームビルディングの体感ができたとします。その後もさらに心理的安全性を学んだり、チームビルディング等を行っていくと、ぬるま湯のような空間が続きます。

これでは、学習・挑戦(ラーニングゾーン)を促すのではなく、居心地だけがいい空間(コンフォートゾーン)に慣れてしまいます。

より長い日程の研修を行う場合は、心理的安全性だけではなく、他のテーマ(問題解決や、マネジメント、キャリアなど)を扱うといいでしょう。心理的安全性の研修実施(1~2日間)は、1~2日間程度にしていきましょう。

なお、アーティエンスの心理的安全性向上研修は一日から実施が可能です。

また、その他スキル研修も提供しておりますので、他のテーマを合わせてのご提案も可能です。

心理的安全性の研修の企画と準備がしっかりできていれば、研修実施は基本スムーズに進みます。

基本は、企画通りに進めていくのみだからです。ただし、心理的安全性の研修で踏み込んだ内容を行うと、想定外のことが起きる確率はとても高くなります。

具体的には、本音が出ることによって受講生同士が衝突をしたり、何でも話していいという場になると、自組織や上司へのネガティブなコメントが出ることもあります。ただし、これは心理的安全性が確保され始めた証拠なので、悪いことではありません。その体感したものが現場に持ち込まれていきますので、学習や挑戦と言われるラーニングゾーンに移行していきます。

ただし、このような場をホールドできる講師やファシリテーターをアサインする必要があります。ある程度のスキルや経験が必要になります。講師やファシリテーターの選定には注意したほうがいいでしょう。

「研修フォロー」に関して

研修フォローは、 研修実施の1~2カ月後程度に実施するのが望ましいでしょう。あまりにも短い期間でフォローセッションを行うと、効果が出たのかがよくわからなくなります。逆に期間をあけすぎると、効果がよくわからなくなります。

注意点としては、フォローセッションがあるまで、サーベイやフォローワークなどを行い、リマインドし続けましょう。そのことで、研修で学んだことを実践するように促し続けることが可能です。それが行動変容に繋がり、フォローセッションで、「自分たちは変わった」という感覚を持ち、組織の心理的安全性が高まっていきます。

研修フォローは、 研修実施の1~2カ月後程度に実施していきましょう。

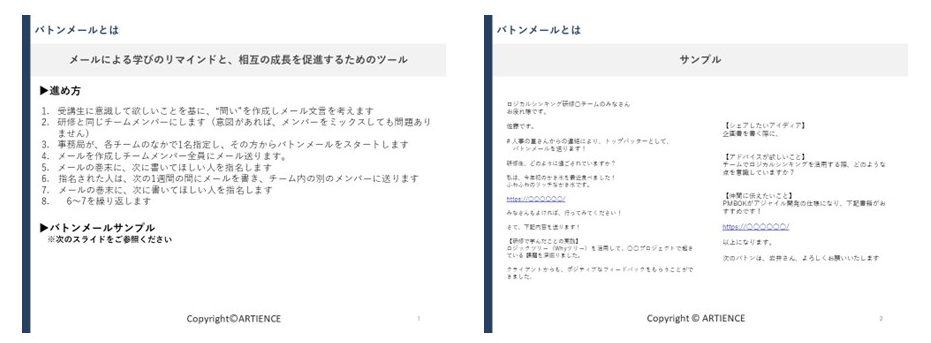

注意点としては、「やらされ感」を極力なくしていく仕組みが必要です。「やらされ感」が高まると、当事者意識・主体性が高まらず受け身になり、研修効果は下がります。

具体的には、「本を読みレポートを書く」、「文量の多い研修レポートを書く」などです。このような状況を回避するために、当社ではバトンメール🄬というものを推奨しています。

■バトンメール®

アーティエンスが開発した研修フォローツールです。研修終了後に、受講生の内省と行動変容を促します。研修の事後課題を多くすると、受講生の負担も大きくなり、やらされ感が強くなります。

受講生の学習に関して受け身の姿勢も強くなります。事後課題が多いと管理に関しても、工数が増え、人事(企画側)の手間が増えます。受講生の負担も人事の手間が少ないフォローツールでありながら、研修効果を継続させる内容です。

心理的安全性の研修は、上記のように一定期間を掛けて、着実に行っていくのが良いです。

6. 効果測定の方法を決める

心理的安全性は、感覚的な部分もあるため、研修の効果が図りにくい領域です。ただし、心理的安全性の度合いを測る尺度があり、それを利用することで変化を観察することができます。

エイミー・C・エドモンドソン氏は、心理的安全性を定量化する方法として7つの質問を提唱しました。 下記は、その7つの問いです。

・チームのメンバー内で、課題やネガティブなことを言い合うことができる

・チーム内のメンバーは、異質なものを受け入れない傾向にある

・チームに対して、リスクが考えられるアクションを取っても安心感がある

・チーム内のメンバーにヘルプを出しづらい

・チーム内で自分を騙すようなメンバーはいない

・現在のチームで業務を進める際、自分のスキルが発揮されていると感じる

研修の前後で、この質問を行うことで、心理的安全性がどのように変化したのか?を把握することができます。ただし、数値で測れる領域には限界があるので、参加者の声や参加者の部下やメンバーからの定性的な情報も、アンケートなどを通じて、同時に集めておくと良いでしょう。

7. 現場でのフォローを決める

心理的安全性を高めていくには、継続的なフォローが重要です。なぜなら、心理的安全性はすぐに高まるものではなく、また、継続した取り組みをしていかないと低下してしまうものであるからです。具体的には以下のような取り組みがおすすめです。

2.事後課題を設ける

3.サーベイなどを行い、変化を定期的に追う

まず、研修を単発で終わらせるのではなく、3時間の研修を1か月に1回ずつ行う、などとすると、継続的な取り組みになり、効果が出やすくなります。

社内ファシリテーターを育成して、対話の場を設けるだけでも効果は変わります。社内ファシリテーター育成の詳しい内容は、 ファシリテーターになるには?~何を目指し、身に付ければいいのか~ をご覧下さい。

その他には、事後課題を設けて職場での実践を促すようにする、先に挙げた7つの質問などを用いて、組織の状態を定期的にフィードバックするなどすると、改善に向けた動きが起こりやすくなります。

このように、現場で継続的な取り組みが行われるよう、フォローアップを行ってください。

6)心理的安全性の研修の2つの事例

アーティエンスにて、心理的安全性の研修を実施した2つの組織の事例をお伝えします。

事例1)パワハラ・セクハラがあり、社員の縄張り意識が強く、陰口が多い組織

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 業種 | 食品メーカー |

| 企業規模 | 80名程度 |

| 実施方法 | 全社員でのワークショップ |

| 課題意識 | ・パワハラがある ・社員の縄張り意識が強く、陰口が多い |

| 心理的安全性研修の実施理由 | ・パワハラを無くしたい ・社員での一体感を持ってほしい |

| 得られた効果 | ・パワハラ・セクハラ減少 ・社員同士の助け合い |

「工場長がパワハラをしている」や、「古くからいる女性社員が中心になって、会社や他部署の陰口を言っている」、このような状況を何とかしたいという話を、経営者・人事チームから話しがありました。 さらに「ハラスメントの窓口も設けたが、機能しているようには思えない」との発言もありました。ハラスメントを受けたり、陰口を言われた社員は辞めてしまうということでした。

まずはじめに、会社の縮図(役職、年齢、性別、ハイパフォーマー・ローパフォーマー)になるようなチームを創りました。このチームメンバーには、最もパワハラをする工場長も参加していましたし、ローパフォーマーの若手社員、契約社員もいました。

そして、どのようにして心理的安全性を醸成していくかを探求していきました。

企画のミーティングの際に、若手社員と契約社員のメンバーが、「みんな、文句ばかり。何かあっても、上司も見て見ぬふりをしている。私たちもそう」という勇気を持って発言しました。さらに探求を深めていくと、多くの社員も本当は目の前にある課題を解決したいと思っていました。企画を丁寧に進めていき、当日を迎えます。

当日は、お互いのことを知るためのワークと、OST(オープンスペーステクノロジー)という方法を用いました。

お互いのことを知るためのワークは、問題なく進んでいきます。OSTでも、積極的に議論と対話を重ねていきました。そして、社員全員で「心理的安全性を創るための施策」を一つコミットしようとなります。さまざまなアイディアが出ますが、最後の最後までパワハラをする工場長一人だけが反対をし、そのワークショップは終わります。企画チームのメンバーの一人は、工場長が許せないという言葉を最後に言っていました。

アフターストーリーとして、本ワークショップの次の日の朝礼で、工場長から「本日もよろしくお願いします」という言葉があったそうです。今までは連絡事項しか言わない人であったため、多くの社員が驚いたそうです。企画チームが、心理的安全性を高めるための働きをしようと、積極的に挨拶やフォローをしていったところ、他の社員にもその働きかけが伝播していきました。

一カ月強後に企画チームでフォローセッションを行ったところ、「笑顔が増え、ちょっとした気遣い・手伝いが増えた」や、「不満があった場合は、お互いちゃんと伝えあっている」など目に見えて、大きな変化がありました。そして、一年後に工場長は、今までの立ち振る舞いが変わり、親会社への栄転になります。大きく変革が進んだ事例です。

事例2)売上・利益の大幅減少と、挑戦しない風土の組織

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 業種 | 人材紹介会社 |

| 企業規模 | 30名程度 |

| 実施方法 | 経営陣と幹部社員対象のワークショップ |

| 課題意識 | ・売上・利益の大幅な減少 ・挑戦しない風土 |

| 心理的安全性研修の実施理由 | ・売上・利益を回復するために、新規事業に挑戦するような風土を創りたい |

| 得られた効果 | ・売上・利益のV字回復 ・現場への権限移譲 |

「売上・利益が減少しており、何かしないといけない」や、「幹部社員が受け身で困る。挑戦しない」という相談を、専務から相談を受けました。専務の話を聴いていると、専務の独り相撲のような状況も見え、そのことを専務にお伝えしたところ、「私と社長だけが頑張っている!」というお話でした。

そのため、経営陣と幹部社員が現状をどのように見ているかを把握するためのミーティングをすることになりました。安心安全に話せる場を創るワークをしながら、ファシリテーターが「本当にみなさんは変わりたいか」を問いかけたところ、変わりたいということだったので、プロセスワークという手法を行いました。

※ プロセスワークとは・・・アーノルドミンデルが創始した心理学のアプローチ このワークの途中で、営業部長が理論整然と自組織の問題点と解決策を語り始めました。まだ営業部長が全て話し終わっていないにもかかわらず、専務は怒り出します。

「なんで、そんなにいいことを考えていて、いつものミーティングだと言わないんだ!」

静寂が少しあり、営業部長が勇気をもって伝えました。

「専務がそのような言い方なので、私たちは何も言えないんですよ」

この後専務は、顔を真っ赤にして、ドアを叩きつけるように出ていきます。

このあと残ったメンバーでこの後どうしていくかの対話をして終わりました。その後フォローセッションは行わることはありませんでしたが、専務との打ち合わせでアフターストーリーをお聞きすることができました。

「売上・利益がV字回復しました。そして、現場が新しい施策を考えて、動いています。実はあの後反省をして、私が現場から離れました。私が問題だったんですね」

笑顔を浮かべながらも、専務は少しさみしそうに語っていました。本事例は、専務が自身と向き合い決断したことと、営業部長や現場社員の勇気を持って経営陣に提言したことで、心理的安全性を推進し、生産性を上げた事例です。

心理的安全性は、ただコミュニケーションを重ねるだけ、理論を学ぶだけでは向上しません。 安心安全な場を創った上で、普段の職場や業務ではしない、一歩踏み込んだ話を実際に体験し、積み重ねていくことで、心理的安全性が徐々に高まり、健全かつ生産性の高い組織に変化していきます。

ただ、踏み込んだ話を行うには、適切な準備が必要です。ここまでの内容も参考に、丁寧にステップを踏んで企画を行ってください。

7)心理的安全性の研修の実施の際に、よくある質問

本章では、心理的安全性研修をご検討中の企業様からよくいただく質問に回答していきます。

Q1. 心理的安全性の研修を行う際に大切なポイントは何ですか?

心理的安全性の研修を行う際に大切なことは、組織の状態をよく見極めて企画をすることです。なぜなら、組織の状態はいきなりは変わらないので、無理なゴールを設定してしまうと、研修自体の企画が困難になることや、参加者にも無理を強いることになり、結果として良い研修にならないからです。

例えば、お互いに本心を言えていない状態の時に、お互いをサポートし合ってほしいと言っても限界があります。よって、組織の状態をよく見極めて企画することが大切です。

Q2. 心理的安全性の研修の対象者はどのように決めるとよいですか?

対象層は、トップやマネージャーだけ、部下やメンバークラスだけとするのではなく、できるだけ組織の縮図となるメンバーを集めることが重要です。

なぜなら、トップやマネジャークラスだけを集めてしまうと、トップダウンになり、やらされ感が生まれやすくなるためです。一方で、メンバークラスから始めると、施策の推進力が生まれにくくなる、業務の中での実践や取り組みにブレーキが掛かりやすくなります。

よって、トップだけ、メンバーだけではなく、トップもいればマネジャーもメンバーも含まれている、そのような体制でスタートすることが望ましいです。

Q3. 心理的安全性の研修の講師はどのように選ぶとよいですか?

研修の性格上、参加者が本音を明かしやすい人選が望ましいでしょう。なぜなら、研修の場では、ふだん口にしない本音も含めて、明かしていくことが求められるからです。

気兼ねなく意見を言い合えるといった観点では、外部のプロ講師に依頼をするのがよいでしょう。プロ講師は様々な知見や経験がありますので、たとえば意見が対立する場や、沈黙が支配する場になっても柔軟に対応することが可能です。

仮に社内講師で行う場合にも、場の心理的安全性が高い状態を創れるか?といった観点で講師を選定することが重要です。

Q4. 心理的安全性の研修の効果はどのように測定すればいいですか?

心理的安全性の研修の効果は、定量的な効果と定性的な効果の両方を測定すると良いでしょう。定量的な効果については、心理的安全性を図る尺度があるので、そちらを使うと良いでしょう。

エイミー・C・エドモンドソン氏は、心理的安全性を定量化する方法として7つの質問を提唱しました。下記は、その7つの問いです。

2.チームのメンバー内で、課題やネガティブなことを言い合うことができる

3.チーム内のメンバーは、異質なものを受け入れない傾向にある

4.チームに対して、リスクが考えられるアクションを取っても安心感がある

5.チーム内のメンバーにヘルプを出しづらい

6.チーム内で自分を騙すようなメンバーはいない

7.現在のチームで業務を進める際、自分のスキルが発揮されていると感じる

研修の前後で、この質問を行うことで、心理的安全性がどのように変化したのか?を把握することができます。ただし、数値で測れる領域には限界があるので、参加者の声や参加者の部下やメンバーからの定性的な情報も、アンケートなどを通じて、同時に集めておくと良いでしょう。

Q5. 心理的安全性の研修の研修を行ってから、どの程度で研修効果が出ますか?

参加者本人が結果を体感するには1か月程度、周りが結果を体感するには3か月~半年程度掛かることが多いです。実際に研修を行ってきて、参加者や参加者の部下、メンバーから、変化を感じる体験が起きるのは、おおよそそのような時期が多いためです。

参加者本人が結果を体感するには、1か月程度、周りが結果を体感するには3か月~半年程度と見込んで、研修の企画やフォローアップを検討してみてください。

Q6. 心理的安全性の研修は、メンタルヘルスの問題にも対応できますか?

心理的安全性とメンタルヘルスは重なる領域もあるとは思いますが、心理的安全性の研修の多くは、メンタルヘルスの専門知識や法令を扱うわけではないので、別途対応した方が良いでしょう。どうしても心理的安全性の研修にメンタルヘルスの要素を入れたい場合には、カウンセラーなどプロの監修のもと、実施した方が良いでしょう。

8)まとめ ~ アーティエンスは心理的安全性の研修の実績豊富!~

以上、心理的安全性の研修は正しいプロセスに沿って、企画・実施することで、より高い成果を生むことができます。

特に

「関係性が悪化していて、業務や組織運営にも支障をきたしているとき」

「新しいチャレンジが必要とされるが、保守的な組織風土になってしまっているとき」

「新しいビジョンや戦略が発表され、これまでの常識を捨てて、方向性が大きく変わっていくとき」

などに有効です。

しかし、安易に心理的安全性の研修を実施してしまうと「研修は良かったけれど、現場は変わらない」で終わってしまいがちです。心理的安全性の中には、様々な理論的背景や考え方があり、研修の目的やゴールから、手段を考えないと、思うような効果にはつながりません。

アーティエンスでは、心理的安全性向上に向けた研修の提供実績が豊富にあります。心理的安全性でお困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。