- [ コラム ]

新入社員が持つべき【5つの心構え】:育成施策も解説

- 「新入社員には社会人としての心構えを持ってほしい。」新入社員が社会人としての心構えを持てているか否かよって、仕事への向き合い方や成長スピードは大きく変わってきます。弊社では新入社員が社会人として活躍するために、持つべき心構えは5つあると考え

- 詳細を見る

【事例あり】新入社員研修のカリキュラムにおすすめの内容と5つの作成プロセス

更新日: ー

作成日:2023.11.29

「新入社員研修のカリキュラムの作り方や具体例を知りたい」

そう感じて、このコラムにたどりついたのではないでしょうか。

新入社員研修のカリキュラムを丁寧に創ることで、新入社員の成長スピードは変わります。

本コラムでは、毎年100社以上の新入社員研修のカリキュラムに携わった経験を基に、新入社員が成長するための新入社員研修のカリキュラムの作り方をお伝えします。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

目次

1)新入社員研修カリキュラム設定の目的

新入社員研修とは、企業に新しく入ってきた新入社員に実施する研修です。社会人としての土台を築く、非常に重要な研修です。

実施内容は、ビジネスマナーやビジネススキルの他、企業理念・ビジョンへの理解浸透、業界・職種に応じた専門知識・技能の習得など、企業や職種によって多岐にわたります。

新入社員研修のカリキュラムでは、目的に応じて自社に適した内容を選定し、作成していく必要があります。

2)新入社員研修のカリキュラムにおすすめの内容

新入社員研修のカリキュラムに組み込むと良い内容をお伝えします。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| ①社会人としてのマインドセット | 社会人として、どのような意識を持つべきかを伝える |

| ②仕事を進めていく上で基礎となる姿勢・スキルの習得 | 報連相やスケジューリング、タスク分解などの方法を伝える |

| ③社会人として基礎となる思考スキルを習得する | ロジカルシンキング、プレゼンテーションなどの思考スキルを伝える |

| ④自組織や職場についての理解・浸透を図る | 自組織や配属される現場、既存社員への理解度を高める内容を伝える |

| ⑤心身共に健康で働くためにストレスとの適切な向き合い方を身に付ける | レジリエンスやセルフマネジメント力を高める内容を伝える |

| ⑥業界・職種に応じた専門知識・スキルを習得する | 業界の専門知識・スキルを伝える |

①社会人としてのマインドセット

学生から社会人の切り替えを行う内容です。入社日の翌日など、できるだけ早いタイミングで行う企業が多いです。

社会人としてどのような意識を持つべきかを早いタイミングで伝えることは、その後の活躍に大きく影響します。

② 仕事を進めていく上で基礎となる姿勢・スキルの習得

報連相やスケジューリング、タスク分解などの内容です。新入社員が、周囲と仕事を進める上では必須のスキルといえます。

社会人としては知っておくべき内容であり、早いタイミングでの実施が大切です。

③ 社会人として基礎となる思考スキルを習得する

ロジカルシンキング、プレゼンテーションなどの思考スキルです。仕事をより効率的にしたり、周囲とのコミュニケーションを円滑にするために必要なスキルです。

思考スキルは実務経験を積んでから実施することで、実務とのつながりを理解できます。入社直後ではなく、入社後2~4ヵ月以上経ったタイミングでの実施をおすすめします。

▼【受付中】公開講座|8月20日開催|ロジカルシンキング研修

④自組織や職場についての理解・浸透を図る

自組織や配属される現場、既存社員への理解度を高める内容です。組織にいち早くなじみ、想いをもって仕事に取り組むために大切な内容です。

特に早期転職が身近な昨今の新入社員には、あきらめずやり抜くエネルギーを持つためにも、実施すべき内容といえます。

一概には言えませんが、配属前後で実施する企業が多いでしょう。

⑤心身共に健康で働くためにストレスとの適切な向き合い方を身に付ける

レジリエンスやセルフマネジメント力を高める内容です。生活環境が大きく変わる新入社員は、気付かぬうちにストレスを溜め込み、休職や離職に至ってしまう可能性があります。

そうした状況に陥らないためには、必須のテーマと言えるでしょう。

タイミングは企業の状況により変わってきます。入社後すぐに実施する企業もあれば、フォロー研修として10月ごろに実施する企業もあります。

⑥業界・職種に応じた専門知識・スキルを習得する

業界の専門知識・スキルを伝えます。企業によって内容は異なります。

配属前に一律で到達すべき技術レベルがある場合や、敷き詰めたい知識がある場合に実施されることが多いです。

タイミングは配属前が多いでしょう。

3)事例|研修のプロが監修!新入社員研修のカリキュラム

研修のプロが監修した新入社員研修のカリキュラムを2つご紹介します。

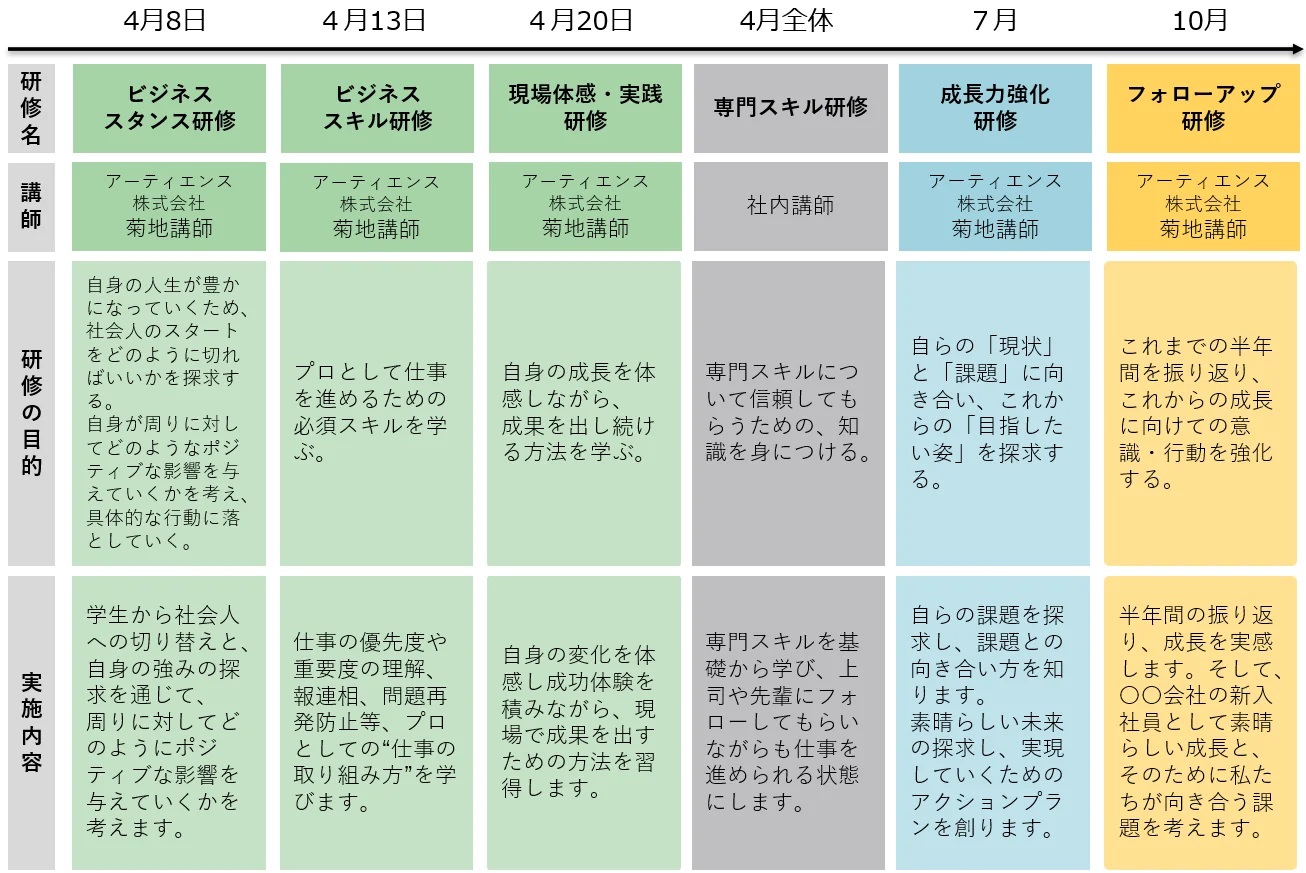

カリキュラム例①| 期間:半年|IT業界|前年の課題感を元にカリキュラムを作成

・業種:IT業界(システム開発、改修、保守)

・規模:約400名

・研修形式:派遣型

・カリキュラム(一部抜粋)

【カリキュラム】

【カリキュラムの作成方法】

昨年度の振り返りから出てきた課題意識をお客様と話し合い、改善する方法でカリキュラムの方向性を決めました。

【課題意識】

・コロナ禍により配属後の同期との交流が少なくなり、繋がりが弱くなった

本企業の新入社員は、お客様先に常駐して仕事を行っていました。以前から配属後に同期や社員との繋がりが弱くなる状況にありました。コロナ禍により、つながりの弱さに拍車がかかってしまったのです。

お客様との対話を通して、新入社員同士でのつながりの強化と、周囲の巻き込み力が、成果や成長に繋がるポイントになると考えました。

【対策】

例年実施しているアーティエンスの新入社員研修に加えて

・研修時の巻き込み力の意識づけ強化

・7月に成長力強化研修の実施

その他、研修以外にもパルスサーベイの実施や、新入社員同士での情報共有の仕組み化を行いました。

【結果】

新入社員から、同期との対話によって不安の解消や気づき、発見に繋がったというコメントが多数ありました。

・他の同期がどのような仕事をしてるのかあまり把握していなかったため、話を聞いてとても刺激を受けました。

・同期の仕事の話をたくさん聞けたので良かったです。4月の研修で意識したいと考えていたことを意識できていないと感じる部分もあったので、振り返るいい機会になりました。このような機会がなくとも、目標や意識を再確認することは重要だと思うので、定期的に振り返る時間を設けたいと思います。

・今の自分の姿を深堀することが出来、非常に勉強になりました。また、同期との会話の中で新たな課題や発見を得ることもできました。

・私は現在様々な自由で配属先のメイン業務に携わることができておらず、他の同期の皆さんより少し遅れを取っているのではないかと考えていましたが不安が少し薄まりました。

・みんなの成長を感じて焦りと刺激になりました。また、成長しようと努力しているのを感じました。自分の考え方と向き合えました。

毎年、新入社員研修をアップデートし続け、研修カリキュラムを設計できると、今の自組織に適した研修を実施できるようになります。

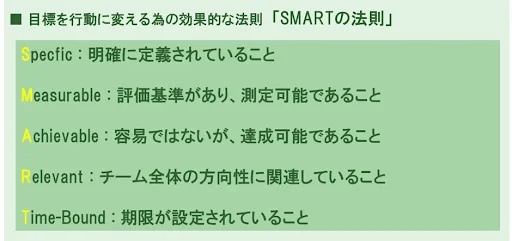

カリキュラム例②|期間:配属前まで|金融業|コンセプトからカリキュラム例を作成

・業種:地方銀行

・規模:約2,500名

・研修形式:派遣型

【カリキュラム】

【カリキュラムの作成方法】

新入社員の1年後のゴールイメージから逆算し、配属前までに「積極的に他者に働きかける人材になる」ことを目的とした研修カリキュラムを作成しました。

【ゴールイメージ】

:一年後の育成ゴールイメージ|他者から任せられる人

現場から出てほしい言葉

「○○さんには、安心して仕事を依頼できるな。2年目、○○の仕事も任せてみようかな。」

:半年後の育成ゴールイメージ|他者が任せたくなる人

現場から出てほしい言葉

「基本の仕事はできるようになったから、これからいろいろ仕事を任せていきたい。成長が楽しみだな。」

:一か月後の育成ゴールイメージ|他者が応援したくなる人

現場から出てほしい言葉

「報連相をしっかりしてくれて分かりやすいから助かる。周りを見て先回りした行動もできているよね。」

:配属直後の育成ゴールイメージ|積極的に他者に働きかける人

現場から出てほしい言葉

「今年の新入社員はしっかりしている。自分から積極的に働きかけてくれるから、応えたくなるな。」

【対策】

上記のゴールイメージを意識し、配属前の新入社員研修カリキュラムを定めていきました。

・4月1週目:社会人の意識を持ち、社会人・○○会社へワクワクできる

・4月2週目:社会人としてのマインドとスキルを同期の仲間と共に学び合う

・4月3週目:周囲への関心を高めて、自分に今何ができるのかを考える

・4月4週目:配属への期待を持てる状態になる

【結果】

配属一か月後に様子を伺った際には

「新入社員が、自ら上級者向けの社内セミナーへ参加したいと、副店長に参加依頼した」という話を伺いました。また、「例年より他者に働きかけるという動きが強くなっている」と仰っていました。

新入社員が1年後にどうなっていてほしいかということから考えて、カリキュラムを設定することで、組織にも新入社員にも適したカリキュラムとなります。

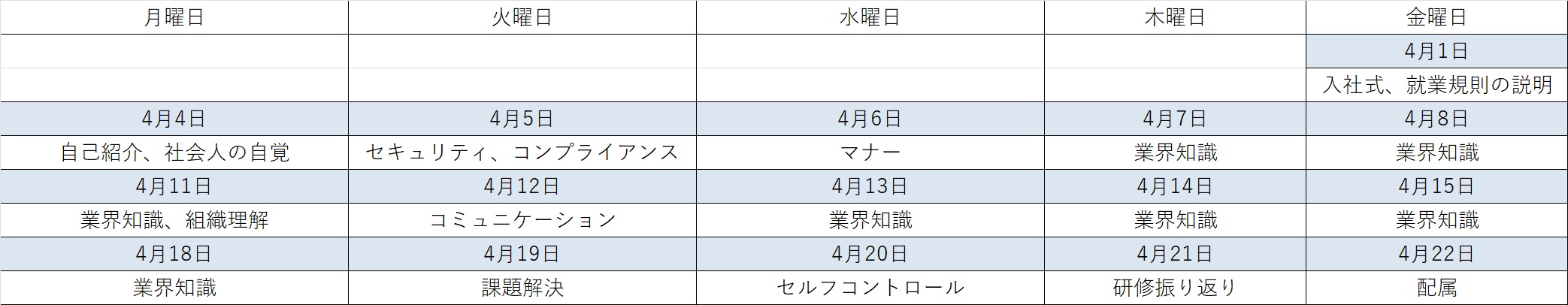

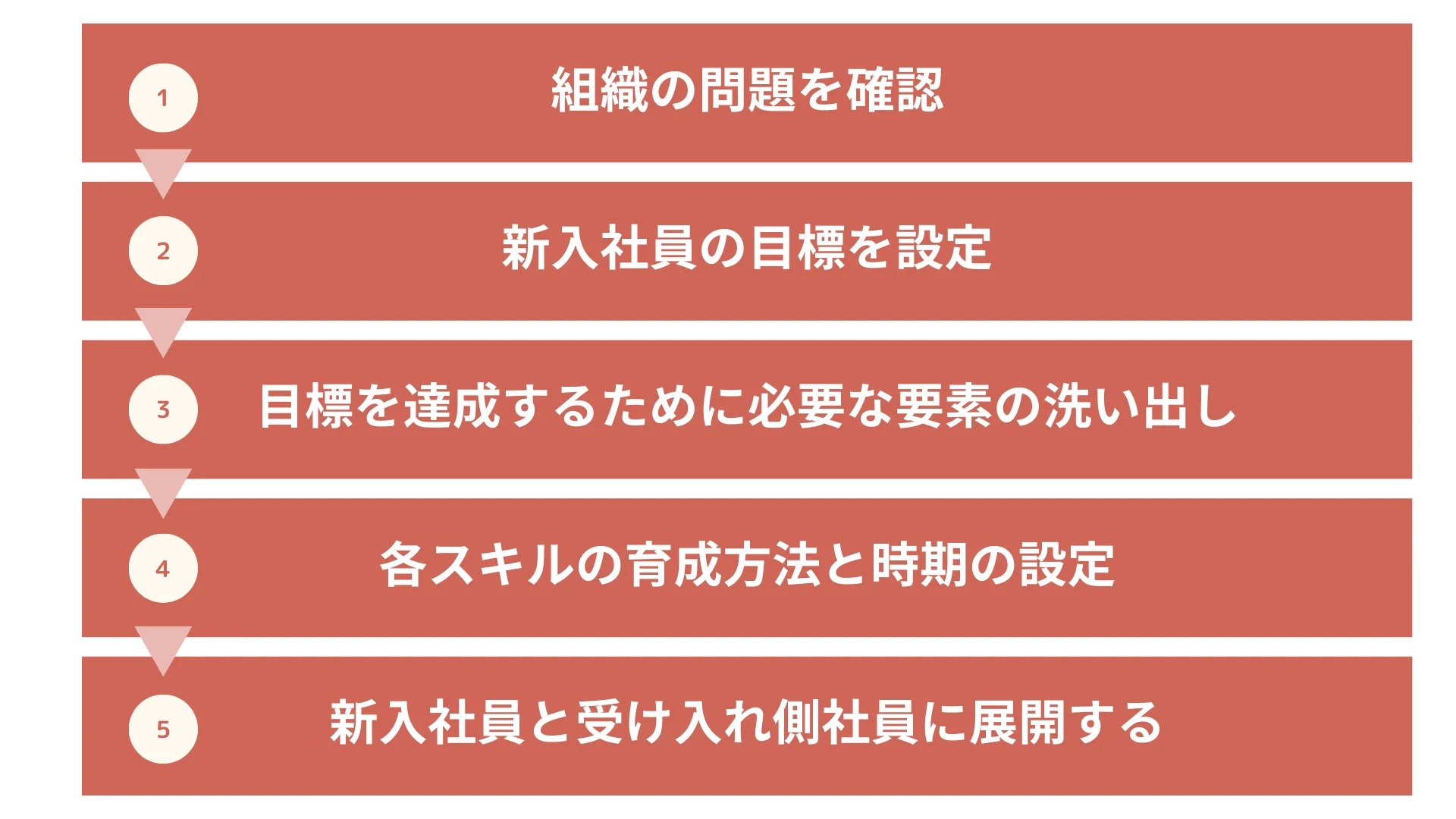

4)新入社員研修カリキュラムの作り方は、5つのプロセスで行う

新入社員研修のカリキュラムは、次の5つの流れで作成します。

詳しく説明します。

① 組織の目標を確認

まずは組織の目標を確認するところから始めます。新入社員研修のカリキュラムは、そのカリキュラムの実行を通して、組織の目標達成できる人材に近づける必要があるためです。

例えば、人材紹介サービス会社において「3年以内に100億円の売り上げを作り、企業と個人の幸せのマッチングを増やす」という目標があった場合は、この目的を達成するための人材を育成する必要があります。

② 新入社員の目標を設定

新入社員研修のカリキュラムは、新入社員自身の目標を達成するための支援として行うものです。そのため、カリキュラムは新入社員の目標を明確にしてから、作成していきます。

例えば、人材紹介サービス会社の組織目標が「3年以内に100億円の売り上げを作り、企業と個人の幸せのマッチングを増やす」であった場合は、この目的を達成するための社員を育成する必要があります。新入社員の時点でできるようになってほしいラインを考えます。

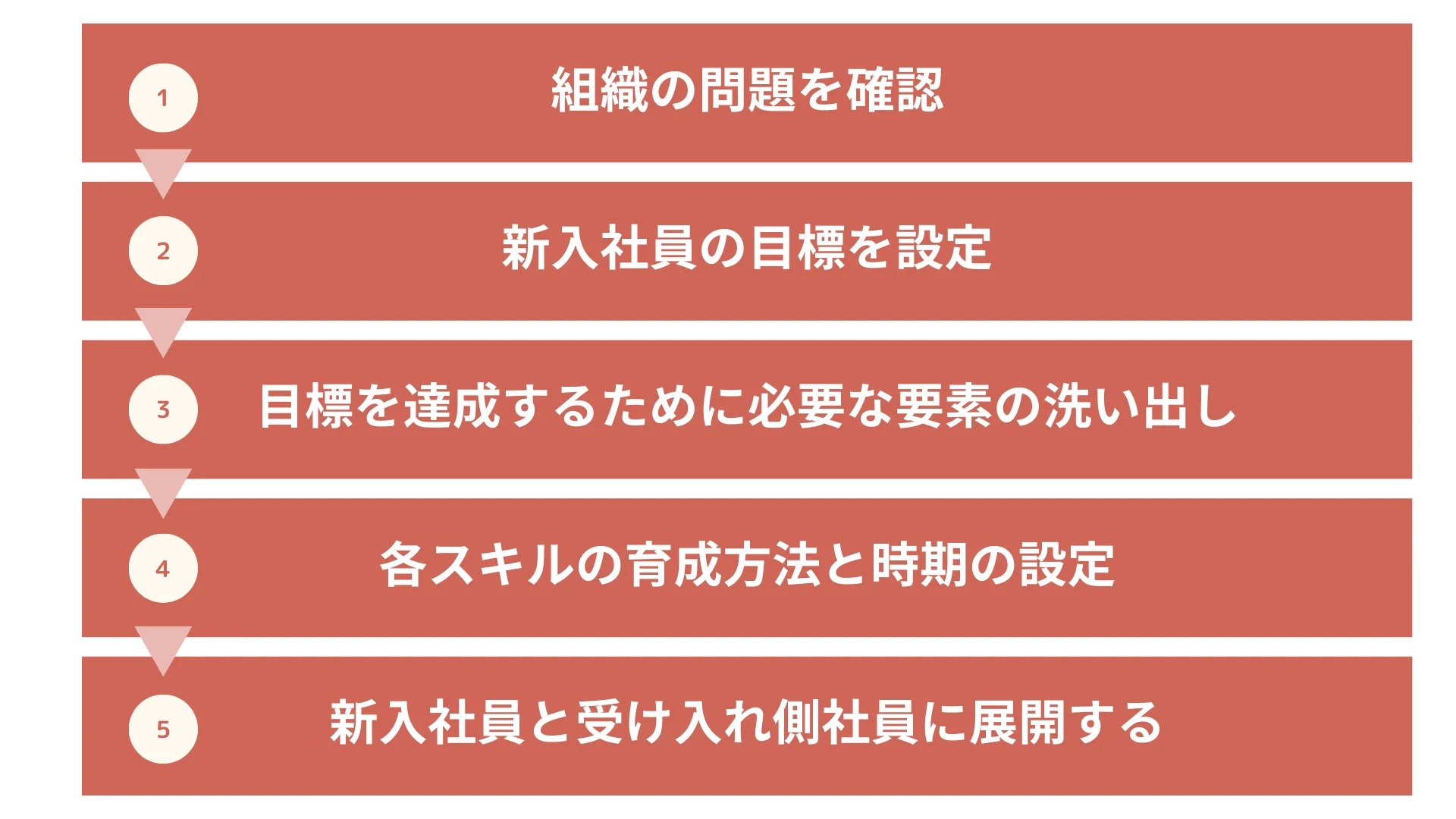

なお、目標を設定する時は、2つのポイントを意識してみてください。

① SMARTの法則になっているか。

② 新入社員が成長イメージを持ち活躍できるか。納得感のある目標設定になっているか。

① SMARTの法則になっているか

SMARTの法則というのは、ジョージ・T・ドラン氏が提唱した理論で、5つの成功因子によって構成されています。

※ 当社OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

目標を設定する際は、このすべての要素が含まれているかを一つのポイントにしていただけたらと思います。

② 新入社員が成長イメージを持ち、納得感のある目標設定になっているか

以下のポイントに注意して、目標を言語化します。

・新入社員自身が目標に対して納得し、自らの目標として捉えてもらえそうか

言葉によってイメージは大きく変わります。何度もブラッシュアップして言葉を磨いていただければと思います。

例えば、下記目標は数値は明確ですが、新入社員自身の想いを醸成しづらいです。

「新入社員が転職支援に関して、初回相談(ヒアリング)から提案・転職までの支援を配属後3ヵ月で1件、3月末までに25件遂行できるようになる」

転職者と企業の双方が、ポジティブな感情を持って仕事に取り組める転職支援を行う。

具体的な行動として、「初回相談(ヒアリング)から提案・転職」までの支援を配属後3ヵ月で1件、翌年3月末までに25件遂行できるようになる。

何のために数値目標を達成するのか分かり、想いを持って行動しやすくなります。

新入社員研修のカリキュラムは、新入社員に課せられた目標を達成するための支援として成り立っている必要があります。新入社員の目標を明確にした上でカリキュラムを作成していくことが必要です。

③ 目標を達成するために必要な要素の洗い出し

新入社員の目標を明確にできたら、目標達成のために必要な要素を洗いだします。

6つに分類された要素例を、以下に記載します。

| 分類 | 要素例 |

| ①社会人としてのマインドセット | ・社会人としての意識 ・ビジネスマナー ・コスト意識 ・コンプラインアンス |

| ②仕事を進める上で基礎となる姿勢・スキル | ・要件定義力 ・報連相 ・スケジューリング ・タスク分解 |

| ③社会人として基礎となる思考スキル | ・ロジカルシンキング ・プレゼンテーション ・問題解決コミュニケーション |

| ④自組織への理解促進 | ・企業理念の共有 ・方針の浸透 ・先輩社員のストーリーテリング |

| ⑤ストレスとの向き合い方 | ・レジリエンス ・セルフマネジメント ・成長の実感 ・フォロー |

| ⑥専門知識・スキル | ・企業ごとに設定 |

自社の目標、新入社員の目標達成に必要なスキルを選んでいきましょう。

④ 各スキルをいつ、どの育成方法で渡すかを設定してカリキュラム作成

新入社員の目標を達成するためのスキルを選出できたら、各スキルをどの方法で、いつ、渡すといいのかを検討します。

【方法の選定】

新入社員に学びを渡す方法は、大きく3つあります。

①OFF-JT(Off the Job Training)

Off-JTとは職場を離れて、講習や研修などを行う人材教育のことを指します。

Off-JTの投資対効果を高めていくためには、「研修転移」の理論や方法論を理解し、実践していくことが非常に重要です。

②OJT(On the Job Training)

OJTとは、組織の上司や先輩が、部下や後輩に対して具体的な仕事を与え、その仕事を通して、業務に必要な知識・技術・考え方などを指導し習得させることを指します。

最近では、従来の4ステップから、コーチング的な側面や経験から学習する側面が強くなっています。

③SD(Self Development)

SDとは「自己啓発」、社員による自発的な学習を意味します。eラーニング、書籍購入の補助などを指します。

OJTやOff-JTと大きく異なるのは、原則として企業に強制力がない点です。企業は「自己啓発支援制度」などとして社員に学ぶ機会を提供できますが、学習内容の選択や頻度の設定は社員の意思に委ねる形になります。

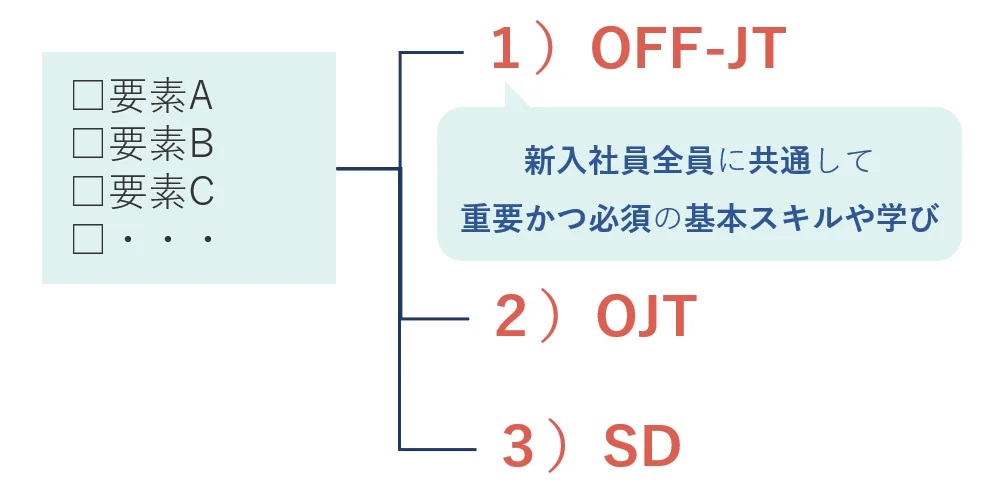

ステップ③で洗い出した要素を、1)OFF-JT 2)OJT 3)SDに分けていきます。

1)のOFF-JTには、「新入社員全員に共通して、重要かつ必須の基本スキルや学び」を優先していれていきましょう。

【時期の検討】

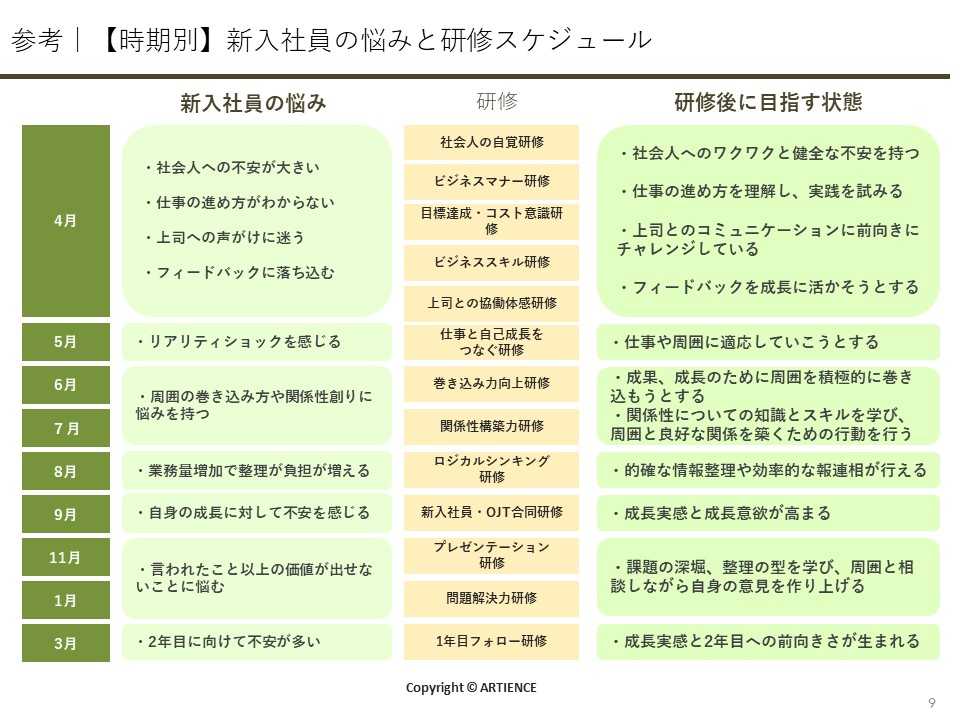

新入社員にいつ、その学びを伝えるかを検討します。

「一度に多くの内容を渡しすぎたり、新入社員にとってはまだ難しい内容で受け取ることができない」という状況が生まると、効果は薄くなります。

スキルを渡す量に明確な決まりはありません。しかし、新入社員が1日を振り返ったときに「何を学んだのかを答えられる」程度にします。

たくさんのスキルを一度に渡すのではなく、その研修で絶対に身に付けてほしい学びに焦点を絞りましょう。学びを絞ることで、現場で活用されやすくなり、新入社員自身に定着していきます。

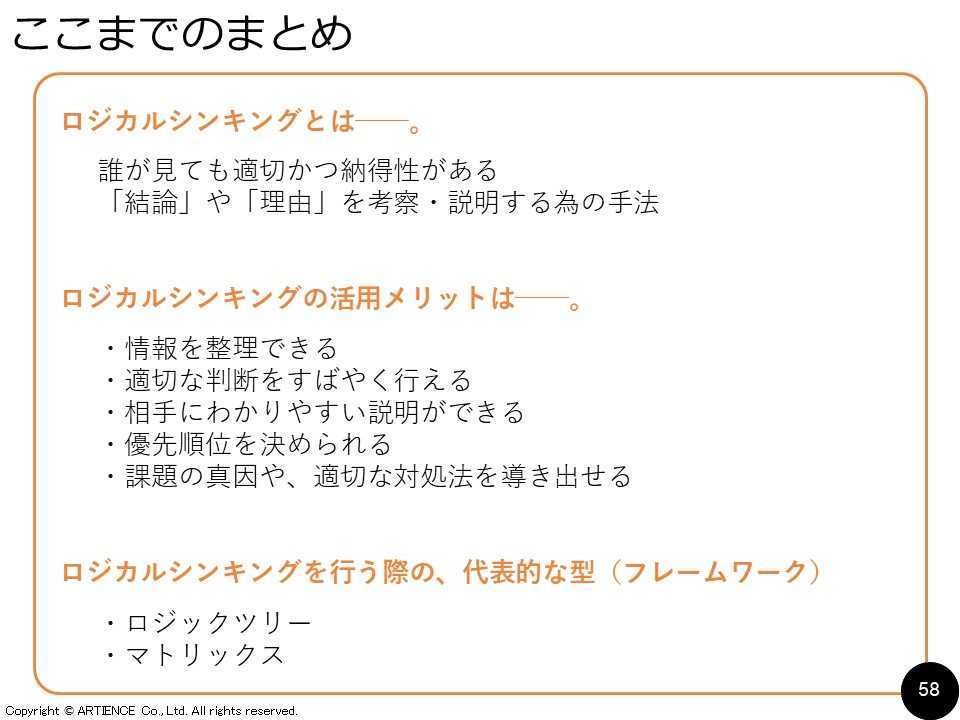

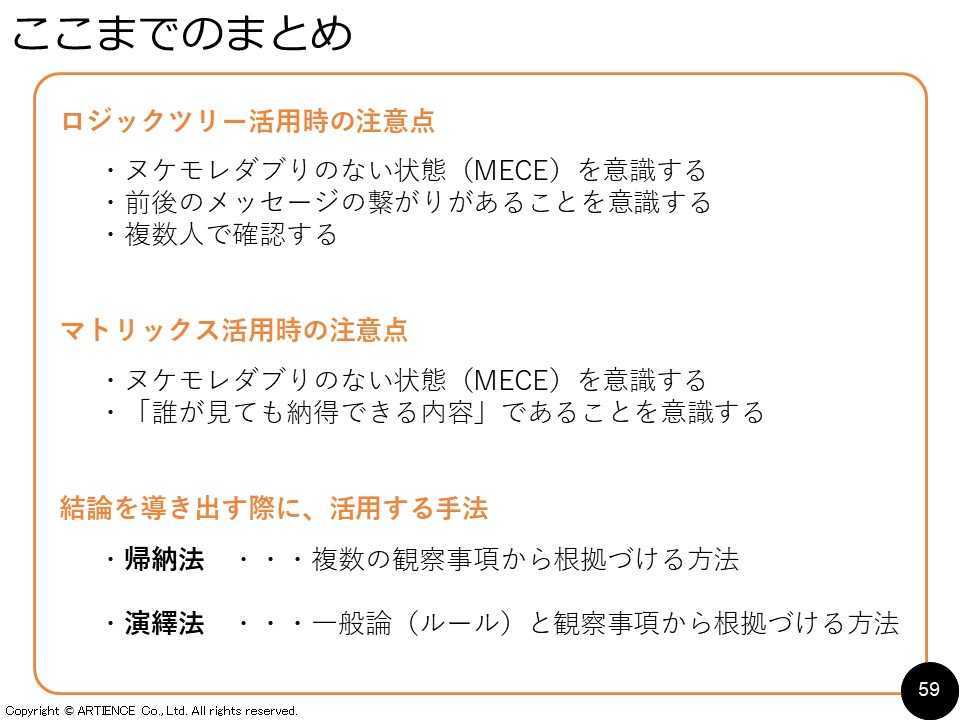

アーティエンスが提供しているロジカルシンキング(8時間)の研修での学びは、以下のスライド2枚にまとめることができます。スキル系(特に概念化スキル)を習得する際は、学び自体はシンプルにし、実践経験を重ねることが大切です。時間の割合でいうとインプットが約2割、アウトプットの練習が約8割を占めます。

※ 当社、ロジカルシンキング研修テキストより一部抜粋

概念化スキル系の研修は詰め込みすぎると、習得度合いが下がってしまいます。特に注意しましょう。

学びを渡すタイミングは、成長を最も促すことのできるタイミングにします。

現場社員や昨年の新入社員のヒアリングを行うと、より明確に時期が見えてくるかもしれません。以下を参考に、時期の設定を進めると良いでしょう。

・新入社員が少し頑張れば理解できる時期

・新入社員が、実際の現場で問題意識を持ちはじめる時期

⑤ 新入社員に渡し、成長イメージを持たせる

新入社員育成のカリキュラムが決定したら、新入社員と社員に展開します。

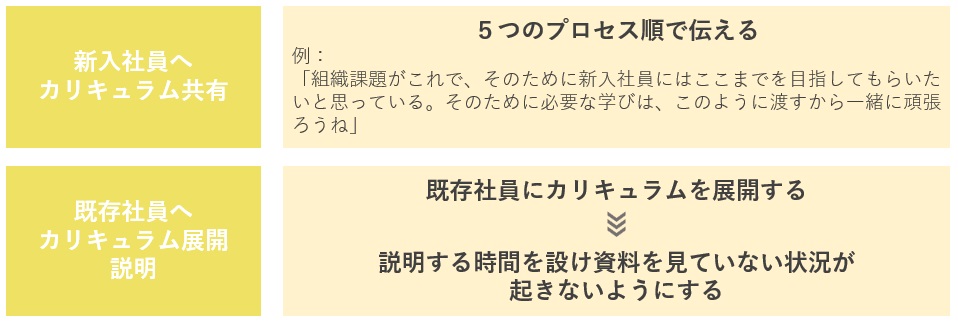

新入社員へのカリキュラム共有

カリキュラムを決めてきた手順で新入社員に説明するとよいです。

組織目標という前提から順を追って説明すると、新入社員も納得感を持って、カリキュラムを受け入れることができるでしょう。

既存社員へカリキュラム展開・説明

既存社員が新入社員のカリキュラムを認識できていると、適切なフィードバックを行うことができ、成長は加速します。必ず実施するようにしましょう。

また、社員に浸透させる方法としては、カリキュラムを展開した後に説明する時間を設けて、資料を必ず見る状況をつくることが必要です。

なお、新入社員が目標を達成するためのカリキュラムであることを伝えると、育成に対してポジティブに受け取りやすくなります。目標との連動は必ず意識して伝えるようにします。

※ 時間調整が難しい場合は、説明会の動画を取り、見てもらうようにします。

5)新入社員研修カリキュラムの作り方でよくある質問に回答

① カリキュラムを作る時の注意点を教えてください

注意点は3点あります。

① 組織目標、新入社員の目標と合致した内容になっているかを確認する

② 新入社員研修の目的が不明確・不明瞭にならないようにする

③ 新入社員研修の難易度と受講者のレベルを一致させる

それぞれ詳しく説明します。

① 組織目標、新入社員の目標と合致した内容になっているかを確認する

これらがズレていると、人材育成の目的でもある組織目標を達成することができません。

例えば、コンサルティング営業を行う方針を立てている会社が、新入社員の育成方針として「まず量をこなすことが必要」なので「テレアポのトレーニングを行う」や「飛び込み営業をさせる」に注力してしまっては、ズレが生じます。

会社の方針と連動させるためにも、新入社員のカリキュラムは「コンサルティングのベーシックスキルを学ぶ」という方針にし「(先輩社員のフォローを行うための)リサーチ方法や企画書の作り方」などのトレーニングを入れたほうがいいでしょう。

新入社員のカリキュラムの内容が組織目標や新入社員の目標の達成に必要な内容になっているかを確認しましょう。

② 新入社員研修の目的が不明確・不明瞭にならないようにする

新入社員研修の効果は、受講者のやる気によって大きく変わります。何のための研修かを新入社員が理解しきれていないと、当事者意識を持ちづらく学習効果も薄くなります。

防止策の一つとして、研修案内時に研修の目的を記載することをお勧めします。また参加意欲を持ってもらうために、当社では事前課題を用意することがあります。課題図書を渡したり、上司やトレーナーにインタビューを行ってもらっています。

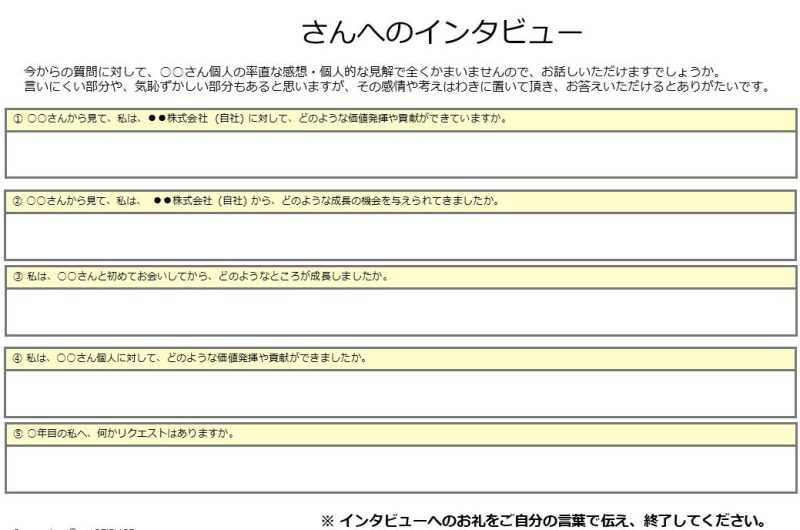

【社内インタビューシート】

※ 当社、一年目フォロー研修で使用するインタビューシート

これらを行うことで、研修に無意識レベルでも意識が向くため気持ちの準備ができます。何を学ぶかを自分の中で言語化すると参加意欲も高まります。

③ 新入社員研修の難易度と受講者のレベルを一致させる

新入社員にとって、あまりにも難易度が高すぎたり、低すぎるものを実施しても成長を促すことはできません。新入社員の現状と必要となる水準を見極めながら、設定しましょう。また、1日の研修で水準まで到達が難しい場合には、基礎→応用→実践 など、階段形式にすることをお勧めします。

② 新入社員育成が初めてなので、ベースとなるような新入社員研修のカリキュラムを教えてほしい

組織によってカリキュラムは異なります。

組織ごとに、掲げている目標や新入社員に求めているスキルが異なるためです。ただ、初めて新入社員研修のカリキュラムを作る場合の参考として、当社の新入社員向け公開講座のカリキュラムをお伝えします。

当社が新入社員の特徴など毎年市場調査を行い、アップデートを重ねている長年の経験が詰まったカリキュラムです。こちらの情報を基準に、自組織にあわせていただけるとよいかと思います。

③ 現場の社員に対して、カリキュラムの内容はどの程度まで説明したほうがいいですか

基本は、丁寧に説明する場を設けてください。カリキュラムに認識の齟齬が出たり、読んでいないケースもあり得るためです。これでは、新入社員は自身の目標達成を遠ざけてしまいます。また、新入社員自身も、上司やトレーナーが育成に関心がないと感じると、やる気も下がるでしょう。

具体的には、下記のプロセスで進めるとよいでしょう。

① 新入社員のカリキュラムの説明会の設定と連絡、および事前にカリキュラムを送付する

② 説明会を実施し、カリキュラムの説明だけではなく、参加者同士が対話し、質疑応答する時間を設ける

③ カリキュラムをもとに、オンボーディングの計画や準備を行う

④ 配属後、オンボーディングの計画をカリキュラムを踏まえながら、新入社員に説明する

このように行うことで、現場の社員にとっても、カリキュラムを有効活用することが可能です。

6)まとめ

本コラムでは、新入社員研修のカリキュラムにおすすめの内容と、カリキュラム例・作り方をお伝えしました。

新入社員研修のカリキュラムは次の流れで作成していきましょう。

新入社員研修のカリキュラムを作る時の注意点は3つあります。下記の内容に注意しながら作成することが大切です。

① 組織目標、新入社員の目標と合致した内容になっているかを確認する

② 新入社員研修の目的が不明確・不明瞭にならないようにする

③ 新入社員研修の難易度と受講者のレベルを一致させる

新入社員研修のカリキュラムを作るのが初めてで、ベースとなるカリキュラムを知りたいという方は、ぜひ当社の新入社員研修のカリキュラムを参考にしていただけたらと思います。

また、自組織にあった新入社員研修のカリキュラムについて、ご相談を承ることも可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

このコラムによって、自組織にあった新入社員研修のカリキュラムを作り、新入社員の成長を促せることを願っています。

本カリキュラムでポイントとなった研修は、配属2日前に実施した研修でした。この研修の中で、先輩方の話を聞くワークを取り入れたことで、配属先での不安感を抑え、ワクワク感を引き出すことができました。結果、主体的な行動へ繋がりました。