- [ コラム ]

【Q&A付】新入社員の教育担当者が身に付けるべき4つのこと

- 「新入社員の教育を担当することになったけれど、何をすればいいかわからない…」このようなお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。組織によっては、「新入社員をどのように教育するかは任せる」と、まるっと投げてしまう場合もあるかと思います。オリジ

- 詳細を見る

新入社員が抱える4つの不安と解決策│モチベーションを高め、仕事の成果につなげる

更新日: ー

作成日:2023.8.8

「新入社員はどんなことに不安を感じているのだろう…?」

多くの新入社員は、学生から新社会人へと環境が大きく変化する中で、さまざまな不安や悩みを抱えています。

多くの不安感情は、仕事のモチベーション低下や早期離職にもつながりかねません。

そこで本コラムでは、新入社員が抱えやすい不安を4つのカテゴリーに分類し、それぞれの詳細と、不安や悩みを和らげる対策について解説をしていきます。

・「人間関係」の不安

・「仕事内容」への不安

・「目標・評価」への不安

・「キャリア」への不安

新入社員への育成フォローを行う上で、ぜひご参考にしてください。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

専門性:新入社員・若手社員、採用・育成

目次

1)新入社員が感じる「人間関係」の3つの不安

新入社員は、人間関係での不安を抱えています。学生の時は、自分が一緒にいたい人を選んで接することができましたが、社会人になると、自分が得意でない人や気が合わないと感じる人、年齢が全く異なる人と関係性を築いていかなければならないためです。

人間関係の不安の中にも、以下の不安に分けることができます。

・配属先の人間関係

・上司や先輩との人間関係

同期との人間関係

同期との人間関係に関する不安は、内定後から入社前に感じやすいです。

同期は、内定後~4月以降の研修期間を共に学び、不安を共有して励まし合い、切磋琢磨して成長し合っていく仲間です。

しかし、同じ会社に入社すること以外に共通点がない人達と、良い関係を築くことができるのかに不安を感じています。

不安を和らげる対策としては、内定直後から関係構築ができる機会を設定していくです。

最近の新入社員は、学校の入学前から、SNSなどを通じて知り合いをつくっておかないと不安という声も多いです。入学式には、SNSを通じて知り合った友人と、待ち合わせて参加することもあるそうです。そのような環境で生きているため、入社前までに同期間の関係性を高められる機会があると安心材料になります。

例えば、内定式の際に、同期が自由に会話できるチャットを作成して、自由にコミュニケーションを楽しんでもらったり、毎月1回交流会を行ったりするなどです。

入社前までに同期と気軽にコミュニケーションを取れる機会を作ることで、同期はどんな人なんだろう?仲良くなれるかな?という不安を解消することができます。そして、入社式の時点では、これから一緒に頑張る仲間として協力し合っていくことができるでしょう。

配属先での人間関係

配属先の人間関係に関する不安は、配属直前から1ヶ月の間は特に感じやすいです。

優しく指導してくれるだろうか…?

職場の雰囲気に溶け込めるだろうか…?

話しづらい人や気難しい人がいたら嫌だな…

というような不安を感じています。入社前から配属先が決定している場合は、内定後定期的に配属先の社員の人との交流機会を設けておくと、お互いに安心できます。

しかし、新入社員研修を通じて配属先を決める場合も多いため、事前に交流機会を設けることが難しい組織も多いでしょう。そのような場合は、配属後のオンボーディング(※)をより一層丁寧に行うことを意識しましょう。

新入社員の受け入れ~定着・即戦力化のプロセスのことを指します。そのため、新入社員研修といったプログラムだけを指すのではなく、OJTや職場の歓迎会、新入社員用のPCセットアップなど、組織への適応をサポートするあらゆる取り組みもオンボーディングに含まれます。

Feldman, D. C. (1977)の調査によると、新入社員が職場の仲間に受け入れられたと感じる(受容感)には、平均2.7カ月かかるという研究結果があります。そのため、入社後3か月間は研修を通して丁寧に育成し、受け入れの土台を作っていくことを推奨します。

配属先の人間関係を構築していく具体的な方法として、次のようなことがあります。

・定期的な1on1ミーティング

・配属チームでの相互インタビュー

それぞれ説明していきます。

新入社員の歓迎会

新入社員を歓迎していることを表す機会を作ることも一つの方法です。新入社員の多くが感じやすい「受け入れてもらえなかったらどうしよう…」という不安の解消につながります。ただし、歓迎会をしても、その時の空気感として「イヤイヤ参加しています」という人が多かったりすると、逆に配属場所について不安感を増幅させてしまいます。

普段からの部署の雰囲気が現れやすい場でもあるため、大前提として部署ごとの関係性を良くしておくことが大切です。

定期的な1on1ミーティング

定期的な、できれば配属後1か月間は毎日、1on1ミーティングを実施することを推奨します。1日15分程度の短時間でも構いません。毎日実施することで、新入社員のちょっとした不安が解消され、関係構築にも繋がります。

「トレーナーが毎日1on1を実施するのは厳しい…」という場合には、チームメンバー間で持ち回りで1on1を実施するのもおすすめです。次のようなメリットも期待できます。

・新入社員:様々な視点からアドバイスや意見をもらえる。関係性構築にも繋がる。

・トレーナー:育成の時間的な負担軽減、他社員からの育成に関するアドバイスをもらえる。

・トレーナー以外の社員:自身も新入社員育成に携わっているという当事者意識を持てる。

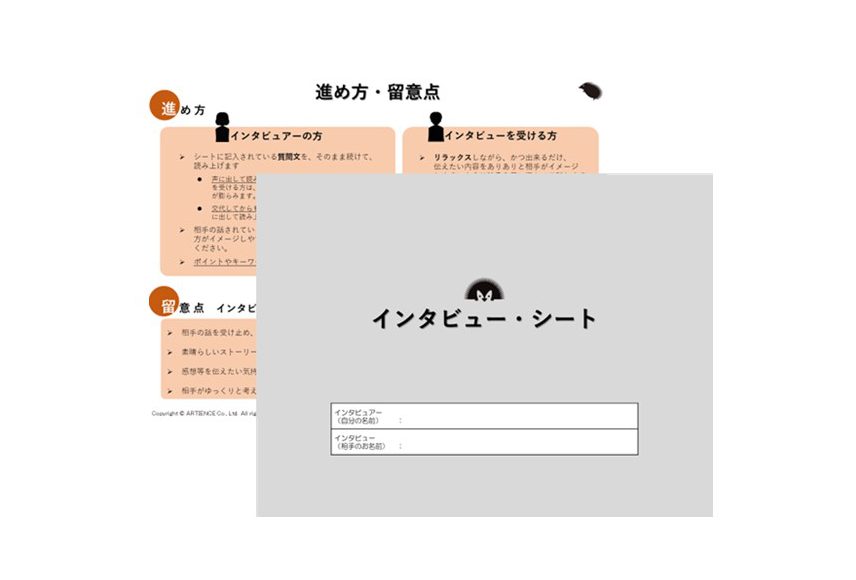

配属チームでの相互インタビュー

弊社では配属時、新入社員と既存社員が相互インタビューを行い、新入社員への歓迎度合いを高め、メンバーとの関係構築に繋げています。相互インタビューは、お互いに大切にしている想いや背景を理解し合うことを目的としています。自己紹介シートを配る等の取り組みもあるかもしれませんが、直接コミュニケーションを取り合うことがオンボーディングでは重要なので、相互インタビューを推奨しています。

弊社の新入社員研修を導入いただいたお客様にオンボーディング支援ツールとしてお渡ししています。

※ 当社資料より一部抜粋

配属先での人間関係に不安なく仕事ができる状態を作ることは、仕事を行う上で重要なポイントです。関係性が成果にも繋がるためです。ぜひ、新入社員の配属先の人間関係の不安を取り除けるように対策を行いましょう。

上司や先輩との人間関係

上司や先輩との人間関係に関する不安は、配属後しばらく経ち、業務を上司や先輩と一緒に行う機会が多くなった頃に感じやすいです。

〇〇さんは私にどんなことを期待しているんだろう?

よく褒めてくれて嬉しいけど、改善してほしいことはないのかな?裏で愚痴を言われていたらイヤだな…

〇〇さんのこと、ちょっと苦手なんだよな…これからどうやって接したらいいんだろう…

というような不安を感じています。上司や先輩との人間関係の不安を和らげる対策としては、メンターや人事など仕事で関わる人以外の人に話を聞いてもらう機会を設けることです。

メンターというのは、新入社員にとって安心して何でも話せる存在のことです。新入社員の感情に寄り添い、フォローします。新入社員にとってメンターという存在がいることで、組織に安心できる状態を作ります。そしてメンターとともに、どのように上司や先輩と関係性を作っていけばいいかも相談することができます。

OJTトレーナーは、仕事のスキルと仕事に対するモチベーションなど、仕事に関する全ての成長を促すことが役割です。

一方メンターは、仕事のスキルについての成長を促すことは役割ではありません。新入社員が仕事に集中して、成果を出せるようになる環境を整えるための相談相手のイメージです。そのため、メンターは実務と別部署の人が行うこともできます。

※ 当社資料より一部抜粋

※ 当社資料より一部抜粋 より詳しく知りたい方は、下記コラムを参考にしてください。

・OJT研修の内容によって「人が育つ組織をつくる」ための3つのポイント

・新入社員にメンターをつけることで組織への安心感をもたらし、成長を促す

仕事で関わる人だけだと、なかなか言いづらかったり相談しにくいこともあります。しかし、その状態のままでは新入社員は不安を抱えたままです。そのため、メンターをつけたり、人事が相談に乗るなどして、上司や先輩との関係性に対して不安をなくすことで、より仕事に集中しやすい環境を整えましょう。

新入社員は、初めて出会う人と良い関係を築けるか、すごく不安に感じていることを理解して、組織としてできることを考えて実施することが大切です。

2)新入社員が感じる「仕事内容」への2つの不安

新入社員は、仕事内容にも不安を抱えています。社会人としての経験がないため、どのような仕事をするのかがイメージできないためです。

仕事内容の不安の中にも、以下の不安に分けることができます。

・仕事についていけなかったらどうしよう、ミスしたらどうしよう

希望の仕事内容ができなかったらどうしよう

この不安は、配属前に感じやすいです。特に、総合職でどの仕事を行うのかわからず、なんとなく、この職種は嫌だなと思っているものがある人が、この不安を抱きやすいです。

この不安については、専門職以外は希望の仕事につけるわけではないことをあらかじめ理解してもらうことが必要です。希望の仕事内容ができなかった場合は、「希望部署や仕事内容に初めは関わることができなかったけど、今の仕事を楽しめている」先輩社員の話をいくつか共有することをおすすめします。

例えば、マーケテイング希望だったけど営業担当になり、最初は落ち込んでモチベーションが上がらなかった。でも、やっているうちに自分に向いているかもしれないと気付いたり、お客さんと直接話せることに楽しさを感じて、今は楽しく仕事ができている、などです。

先ほどご紹介した、相互インタビューなどで行うことも可能です。

実際に、キャリアは偶発的に決まるという理論もあります。ジョン・D・クランボルツ氏によって1999年に発表されたのが、計画的偶発性理論(Planned Happenstance Theory)というキャリア理論です。

クランボルツ氏がビジネスパーソンとして成功した人のキャリアを調査したところ、そのターニングポイントの8割が本人の予想しない偶然の出来事によるものだったことが分かり、計画的偶発性理論が提唱されました。予期せぬ出来事がキャリアを作るということを理解して、意図的に行動してチャンスを増やし、何かしら出来事が起きたときは努力をすることでキャリアが築かれていくという考え方です。

このことを知ると、希望の部署ではなかったとしても、その中で成長できることもありそうだなと不安を和らげることができるでしょう。

仕事でミスしたらどうしよう

仕事でミスしたらどうしよう…という不安は、配属後、本格的に業務を行うようになった頃に感じやすいです。全て初めて経験することばかりで、自分の仕事に対して自信が持てないために、そのような不安を抱きやすくなります。

仕事でミスしたらどうしよう…という不安を和らげるためには、先輩達の今までの失敗談を伝えると良いです。新入社員は、ミスしたら何かとんでもないことが起きてしまうと感じていることが多いため、実例を話すことで、ミスは乗り越えることができることを知れます。

例えば、

・営業訪問時に必要な資料を持参し忘れ、頭が真っ白になってしまった。でも、トレーナーの咄嗟の判断で、その場で先方にPDF資料をメール送付し、そちらをご覧いただきながら対応してもらった。その失敗を機に、それ以降は持ち物のチェックリストを作成し、必ずチェックするように心掛けた

などです。このような話をすることで、ミスは乗り越えることができるし、そのミスを次に活かすことで成長していることを感じることができます。

新しいことを行う上で不安を感じることは、当たり前のことです。その際に、先輩たちがどのように乗り越えて行ったのかを伝えることで、ミスをしても乗り越えて成長していくことに繋がる、ということを理解できるようになります。

新入社員は、自分の仕事に対して自身がなく、また仕事をミスした時にどうなるのかをイメージできないために不安に感じていることを理解して、仕事の辛さを乗り越える方法を伝える機会を作ることが大切です。

3)新入社員が感じる「目標・評価」に対する不安

目標・評価に対する不安は、入社から3ヶ月後の6月辺りから感じ始め、その後もずっと感じやすいです。

自分は目標を達成することができるのだろうか?

もし目標を達成できなかったらどうしよう…

評価が悪いとボーナスが出ないのかな…

などの不安を抱きやすいです。目標・評価に対する不安を和らげるためには、目標に対する安心感と、評価と給与の関係性を伝えておくことが良いでしょう。

目標に対する安心感というのは、例えば、トレーナーが目標を達成できるようにするために、全力でサポートすることを伝えておくなどです。新入社員が一人で目標を達成することは難しいため、組織としても研修などで支援をするし、トレーナーにも頼ってもらっていい、ということを伝えると、心強く感じることができます。

また、年間の目標を達成するための1ヶ月ごとの目標も設定しておくと、近くて頑張ればできそうと思える目標を意識することができるため、不安感を抑えて前向きに取り組めるようになります。新入社員が一人で目標を達成しなければいけないのではなく、さまざまな人のサポートを得られることがわかると、不安感を抑えることができます。

また、評価に対しては、主に給与にどう影響していくかを不安に思っていることが多いです。そのため、どういう評価を受けたときに、どうなるかを明確にしておき、その内容を新入社員に共有できるようにしておきましょう。また、評価が下がらないようにするためにも、日々の1on1の中で、今の評価の位置を確認しながら今後の仕事の仕方を話し合う機会を設けることもおすすめします。

評価に対しては、不明確になっていることが不安の感情を引き起こす原因です。そのため、新入社員にも理解できるくらいの基準を設けて、共有するようにしましょう。新入社員は、目標・評価に対して、自分がクリアすることができるかを不安に感じています。そのことを理解して、目標・評価基準を明確に伝えられる状態にしておきます。

4)新入社員が感じる「キャリア」の不安

キャリアに関する不安は、入社から半年後の8月辺りから感じ始め、その後自分のキャリアが描けるようになるまで感じやすいです。

大学の同級生と久しぶりに会ったことをきっかけに、大学の同級生のA君はもう一人で仕事を任せてもらっていた…。自分はこの会社でこの仕事をやっていていいのだろうか…と感じたりすることも多いです。また、自分に今の仕事は向いているのか?他の仕事の方が向いているのでは?と考えたりすることでもキャリアの不安は抱きやすいです。

新入社員は、目の前の仕事をするだけで精一杯になってしまうことが多いです。自分の今の状態を客観的に観ることができず、自分がここからどこに向かえるのか、自分が進みたい方向に進めているのかがわからなくなってしまうことが原因です。

キャリアの不安は、今と未来が繋がることをイメージできると、和らげることができます。

例えば、特にこうありたいという姿がない新入社員については、今の仕事をやることで、今後どのような可能性があるのかを対話の中で考えていきます。

今、新入社員が経理を担当しているとすると、今後は、決算の仕事に関わることもできるし、希望があれば、他の部署を経験することもできる、ということを伝えて、対話をしていくことも良いです。また、事例として、元々経理にいた〇〇さんは、営業にも興味があったみたいで、営業をやっている。営業の時に、経理で見ていた数字が役に立つこともあるみたい、という話をした後で対話をするのも、イメージが湧きやすいです。

ありたい姿を新入社員が明確に持っている場合は、ありたい姿のために、今行っている仕事が役に立っていることを確認できると、安心することができます。

例えば、ありたい姿として先輩のBさんみたいにクライアントから信頼されていて、提案に対してクライアントに喜んでいただけるようになりたい、という姿があったとします。その状態と、今行っている営業の電話のアポイントや、先輩方の営業サポートがどのように役立つかを対話していきます。そうすると、電話のアポイントの時に、クライアントに興味を持ってもらうためにできることがないかを考えてやってみる、ということが出てくるかも知れません。もしくは、営業サポートをしながら、さまざまな営業パターンを知る、ということもできます。

このように、今新入社員が行っている仕事が、ありたい姿に近づくために役に立てると繋げることができると、キャリアの不安は解消されていきます。新入社員は、今と未来を繋げることが難しいためにキャリアに不安を感じるため、そこに対して組織としてフォローを行えるようにしましょう。

不安が全くない状態がいいのかというと、そういうわけではありません。ポジティブ心理学では、ワクワク8割、不安2割のときに人は成長すると言われています。何か新しいことに挑戦するときは、不安もつきものです。不安がある状態ということは、何かに挑戦している状態と捉えることもできます。

しかし、そうではなく、精神的に追いやられて辛い状態の不安については、対応を検討する必要があるため、相談しやすい人に今の状態を話すなどして対応するようにしましょう。

なお「【上司・人事必見】新入社員の悩みランキングTOP10とそのフォロー施策」の記事では、新入社員の悩みランキングとフォロー施策を具体的に解説しています。

新入社員がどのようなことで悩み、その悩みをどのように解決すれば良いかを解説していますので、ぜひ本記事と併せてご覧ください。

キャリアコンサルタントの資格を取得する

新入社員のキャリアについて向き合う必要のある方は、キャリアコンサルタントの資格取得を目指してみたはいかがでしょうか?

キャリアコンサルタントとは、仕事に関する悩みをもった新入社員等からの相談に応じて、自分らしい生き方の実現を支援する専門家です。気になる方はベスト進学ネットが公開している下記の記事などを参考にしてください。

おすすめのキャリアコンサルタント養成講座を紹介!費用・講座内容、試験の難易度など徹底解説!

参考:講座・スクール ベスト進学ネット

5)アーティエンスは、新入社員の不安に対応した新入社員研修を設計しています

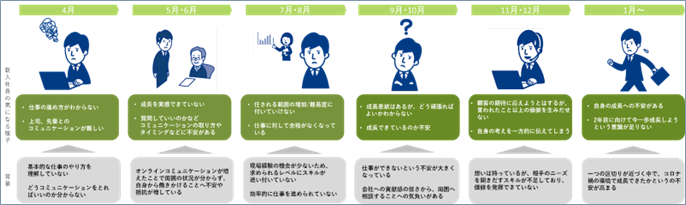

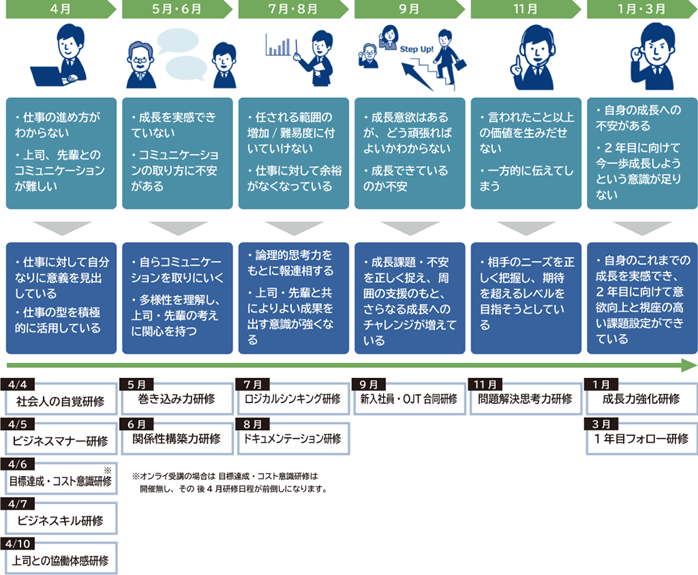

当社の新入社員研修は、新入社員がいつ、どのような不安を抱えやすいのかを独自で調査し、そのタイミングに合わせて不安の解消に役立ててもらえる内容を研修として提供しています。

【新入社員が不安に感じるタイミングと内容】

組織によって配属時期が異なるため、多少のズレはありますが、基本的にはこのようなタイミングで課題や不安を感じていることが分かりました。

【不安のタイミングと内容に合わせた新入社員研修】

不安や悩みが起きるタイミングで学ぶ機会を合わせられると、新入社員が主体的に学ぼうとする姿勢を強められるため、その分成長も促しやすいです。ぜひ、新入社員が感じる不安のタイミングを意識して支援を行えるようにしましょう。

当社の新入社員研修について詳しく知りたい方は、資料ダウンロード、もしくはこちらからお気軽にお問合せください。

6)まとめ

今回は、新入社員が抱える4つの不安とその解決策をお伝えしました。

新入社員は主に以下の4つのことについて不安を感じています。

2、仕事内容への不安

3、目標・評価に対する不安

4、キャリア・ライフスタイルの不安

不安や悩みが起きるタイミングで学ぶ機会を合わせられると、新入社員が主体的に学ぼうとする姿勢を強められるため、その分成長も促しやすいです。ぜひ、新入社員が感じる不安のタイミングを意識して支援を行えるようにしましょう。

当社の新入社員研修について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問合せください。

新入社員の不安の原因と解決策を知ることで、すぐにフォローできるようになり、新入社員が仕事に集中して成果を出せる環境を整えましょう。