- [ コラム ]

【巻き込み力研修】若手・新入社員が受け身姿勢から脱却し、成果を最大化するために

- 「うちの若手社員は、周囲を巻き込む力が弱い」「何でもかんでも一人で抱え込んでしまう。もっと巻き込み力があれば…」「言われたことしかしない。御用聞きになる。巻き込み力を養ってほしい」このようなお話を、人事・経営者の方や現場管理職の方々からよく

- 詳細を見る

新入社員が抱えやすいコミュニケーションの5つの悩みを徹底解説

更新日: ー

作成日:2023.4.18

新入社員が上司へ報連相をしない…

新入社員が上司へ報連相をしない…

新入社員が同僚に声を掛けに行かない…

新入社員とクライアントとのコミュニケーションを見て不安になる…

新入社員のコミュニケーションついて、このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

リクルートマネジメントソリューションズ社の調査では、今後、新入社員が身につけたい・伸ばしたい力として「コミュニケーション力」が1位という結果もあります。この結果は、今現在、コミュニケーション力に何らかの課題や悩みを感じている可能性があるとも言えます。

本コラムでは、新入社員がコミュニケーションに抱える悩みとその原因、そして組織としてどのような手助けを行うことができるのかをご紹介します。

新入社員が抱えているコミュニケーションの悩みとその解決策がわかり、自組織に足りていないことをフォローできるようになります。

新入社員がコミュニケーションに関する悩みを軽減し、周囲と積極的にコミュニケーションを取れることで、関係性や仕事の成果向上へつなげていきましょう。

目次

1)新入社員が抱えやすいコミュニケーション上の5つの悩み

当社の新入社員研修や新入社員向けサーベイを基に見られた新入社員が抱えやすいコミュニケーションの悩みとして、下記の内容があります。

・トレーナーや先輩・上司に声を掛けづらい

・報連相のタイミングがわからない

・結論から話すことが難しい

・自分の意見を自信を持って伝えられない

・クライアントと関係性を構築できない

トレーナーや先輩・上司に声を掛けづらい

新入社員は、トレーナーや先輩・上司に声をかけづらいというコミュニケーションの悩みを抱えています。

これは、トレーナーや先輩・上司がどんな人理解しきれておらず、トレーナーや先輩・上司と関係性が築けていないことが原因として考えられます。例えば、次のようなことを新入社員は考えています。

・トレーナーに確認したいんだけど、今何だかイライラしてそうで、声を掛けづらい…

・トレーナーからわからないことはいつでも声掛けてって言ってもらったけど、この程度で声掛けたら「仕事が出来ない奴」って思われそう…

・先輩の〇〇さん、いつも無表情で声かけにくいんだよな。嫌われてたらどうしよう…

トレーナーや先輩・上司に相談する際の適切なタイミングが分からない、自分で考えてから言うべきか、すぐに聞くべきか、判断基準がどこなのか、どの程度の質問であれば無知だと思われないか…等に不安を感じることが多いです。

しかし、これらの不安は新入社員とトレーナーや先輩・上司の関係性が築けていたら心配になるような内容ではありません。

関係性が築けていないために、これらの不安の方が大きくなり、不安を解消することが出来ずに声をかけられなくなってしまいます。

このように、新入社員とトレーナーや先輩・上司との関係性が築けていないことで、新入社員が声をかけにくいというコミュニケーションの悩みを抱えてしまうことになります。

報連相のタイミングが分からない

新入社員は、報連相のタイミングが分からないというコミュニケーションの悩みを抱えています。これは、相手がどの段階で何を伝えて欲しいと思っているのかが分からないことが原因として考えられます。例えば、次のようなことを新入社員は考えています。

・「分からないことがあったら相談して」って言われても、分からないことは特にないんだよな。でもアウトプットを見せて修正箇所があったら「分からないことは事前に相談して」と言われる。自分としてはこの方が良いと思って作成していて、分からないという感覚はないんだけど…。一体いつのタイミングで相談することを望んでいるんだろう?

・自分の業務進捗については、チームの管理表に状況を記載しているし、わざわざ報告する必要はないよね?報告する時間を上司に取らせてしまうのも申し訳ないし…

・以前トレーナーから説明を受けて、「わかりました」って言っちゃった手前、自分で何とかやり切らないと…!

新入社員は、トレーナーや先輩・上司が何のためにどのような情報を欲しがっているかを理解することが出来ません。

そのため、トレーナーや先輩・上司が望んでいることと新入社員の認識にギャップが生じてしまい、どの程度の内容で報連相をすればいいのか、どのタイミングですればいいのかが分からなくなってしまいます。

このように、新入社員がトレーナーや先輩・上司が報連相をしてほしい背景を理解しきれていないことで、報連相のタイミングが分からないというコミュニケーションの悩みを持つようになります。

結論から話すことが難しい

新入社員は、結論から話すことが難しいというコミュニケーションの悩みを抱えています。今まで結論から話すことを求められる機会はなく、自分の意見を発言する機会も多くはないことが原因として考えられます。例えば、次のようなことを新入社員は考えています。

・結論から伝えた方がいいのはわかっているんだけど、最初に結論を伝えるのって緊張するんだよな…

(その結論が間違っていたらと思うと怖くて、前置きを入れたくなってしまう)

・結論として何を伝えればいいか分からない…。質問する時にも結論ってあるの?

(結論が何になるかが理解出来ていない)

学生生活の中で、結論から話すことを求められる機会は少ないです。また、最近の新入社員はコロナによって話す機会自体も少なく、自分の意見を発言する機会も例年より少なくなっていると考えられます。

そのような背景もあって、新入社員は、自分が何を伝えたいのかを意識して話す経験がなく、自分がどのような結論を持っているのかが分からない人もいます。自分の頭の中でも整理できていない状態で、結論から話すことを求められても、どのように話の構成を組み立てたら良いのかが分からず、悩みを持つようになります。

このように、新入社員が自分の頭の中を整理できていない状態で結論から話すことを求められるため、できない…という意識が強くなり、結論から話すことが難しいというコミュニケーションの悩みを抱えるようになります。

自分の意見を自信を持って伝えられない

新入社員は、自分の意見に自信を持って相手に伝えることができないというコミュニケーションの悩みを抱えています。社会人経験も仕事に関する知識やスキルも他の人より劣っていて、そのような人が良い意見を出せるわけがないという思いが原因として考えられます。例えば、次のようなことを新入社員は考えています。

・意見を求められても、なんとなくで答えてしまって、先輩たちのように意見の裏付けみたいなことを説明できない…

・全くズレたことを発言して、何にもわかってないなと思われたらヤダな。それだったら発言しないほうがいっか…

・前に意見を伝えたときに、否定されたような感覚になって嫌な気持ちになったんだよね。みんなより知識がないことなんてわかっていることだから知識のない私に意見なんて求めないでよ…!こんな気持ちになるんだったら、意見なんて言いたくないな…

新入社員自身も自分は他の先輩や上司よりも知識や経験が劣っていることを理解していて、その中でも自分なりに考えたことを勇気を持って伝えています。

そのため、意見を言ったときに受け入れてもらえなかったり、否定されたり、ダメなやつと言われるなど、意見を伝えた後の体験としてネガティブなイメージがあると自信を持って伝えることができなくなります。

このように、新入社員は、知識やスキル、経験の未熟さを実感しているからこそ自分の意見に自信を持てず、さらに意見を言った後にネガティブな評価を受けることの怖さも相まって、自分の意見に自信を持って伝えられないというコミュニケーションの悩みが生まれます。

利害関係のある人とどのように接したらいいか分からない

新入社員は、利害関係のある人とどのように接したらいいのか分からないというコミュニケーションの悩みを抱えています。ビジネスマナーや敬語、尊敬語、謙譲語に慣れていないということと、利害関係のある人との関係性の築き方を経験する機会が少なかったことが原因として考えられます。

例えば、次のようなことを新入社員は考えています。

・エレベーター先に入れず、上司にボタンを押させてしまっている…。どうしよう。変わった方がいいかな。御礼を言った方がいいのかな、どうしたらいいんだろう…

・営業の初めはアイスブレイクからって言われたけど、話せる話題が見つからない…

・相手に押し売りとか迷惑と思われない程度に、サービス紹介したいんだけど、その基準ってどこら辺なの…?

新入社員は利害関係のある人とコミュニケーションをとるときに、ビジネスマナーや言葉使い、そして自分が会社から求められている役割ができているかなど、意識しなければいけない点が多いです。そのため、いろんなところに注意が逸れてコミュニケーションがギクシャクしてしまったり、不自然な言動をしてしまうことに悩みを感じています。

このように、新入社員は学生までの間にあまり経験することのなかった利害関係のある人とのコミュニケーションで、意識することが多すぎるあまり、コミュニケーションの難しさを感じています。

2)新入社員のコミュニケーションの悩みを解決する方法

本章では、新入社員が抱えるコミュニケーションの悩みを解決するための方法をお伝えします。

トレーナーや先輩・上司と関係性を構築できる機会を作る

新入社員とトレーナーや先輩・上司と関係性を構築できる機会を作りましょう。トレーナーや先輩・上司に声をかけづらい悩みの原因は、トレーナーや先輩・上司と関係性が築けていないためです。具体的な方法として以下のようなことがあります。

・チームで行うオンボーディング

・1on1ミーティング

・日報でのコミュニケーション

・ポジティブフィードバック

チームで行うオンボーディング

オンボーディングをチームで行うようにしましょう。チームで行うことで、配属先のメンバー全員が新入社員の受け入れや育成に意識が向き、サポート意識が高まりやすくなるためです。新入社員の受け入れ態勢ができ、新入社員の不安も少なくなります。そのことで、新入社員との関係性も構築しやすくなります。

※オンボーディング:新入社員の受け入れ~定着・即戦力化のプロセスのことを指します。

オンボーディングを行う際には、具体的にチームで行うために皆が共通認識を持てる計画が必要です。計画は、配属先の管理職メンバーが中心になり、入社後1年後程度を目安にスケジュールを組んでいきます。1年後から逆算し、半年、3か月、1か月、2週間、1週間…と、各タイミングで達成すべき状態と実施内容を検討します。

【オンボーディング計画のフォーマットシート例】

弊社では、新入社員研修を導入いただいた企業様に、オンボーディング計画のフォーマットシートをご提供しています。 計画に落とし込めたら、人事との調整を重ね、配属先全体が共通認識を持てる状態にした上で新入社員を迎えるようにします。

一ヶ月ごとの計画が完成し、その内容を実施するときに、それぞれの担当や得意を活かして新入社員をサポートする機会を作ると、新入社員と配属先メンバーの繋がりを作ることができます。例えば、パソコンに強い人は社内ツールの説明を行う担当になったり、議事録の書き方が上手な人が議事録やメモのレクチャーしたりなどです。

オンボーディングをチームで行うことで関係性を築く機会を増やすことができます。

【参考】新入社員のオンボーディングで必要な3つのポイントと、効果的なツールの活用法

1on1ミーティング

定期的に1on1ミーティングを実施しましょう。定期的に1on1ミーティングを行うことで、新入社員のちょっとした不安が解消され、関係構築に繋がります。また、1on1ミーティングで対話をする中で、新入社員の価値観や考えを理解する機会にもなります。新入社員の価値観や考えを知れると、トレーナーや上司・先輩が新入社員とどのように関わればいいかのヒントが得られ、良い関係性を育めるようになっていきます。

特に配属されてから始めの1ヶ月間は、15分程度の時間でも毎日1on1ミーティングを実施することを推奨します。新入社員が積極的に質問がしにくい時期のため、こまめなフォローが必要なことと、早い段階で関係性を構築できた方が良いためです。

毎日1on1ミーティングの時間を用意するのが難しいという方は、例えば、トレーナー1人で1on1ミーティングを全て実施するのではなく、チームメンバーで持ち回りで実施する方法があります。持ち回りで行うと次のようなメリットが生まれます。

・トレーナー:育成時間の負担軽減、他社員からの育成に関するアドバイスをもらえる

・トレーナー以外の社員:自身も新入社員育成に携わっているという当事者意識を持てる

1on1ミーティングは基本的に新入社員の成長や働きやすさのサポートをするための時間ですが、その中で必要に応じてトレーナーや上司・先輩の失敗談を話すこともおすすめです。トレーナーや上司・先輩にそのような過去があったことがわかると、新入社員が安心感を得られたり相手ことを知ることにも繋がります。

少しでも1対1でコミュニケーションと取れる機会を設けると、関係性を築きやすくなります。

日報でのコミュニケーション

新入社員に日報を作成してもらっている場合は、日報でコミュニケーションをとるようにしましょう。新入社員は、日報にコメントがあると読んでくれていることがわかり嬉しくなります。

もしトレーナーや先輩が日報にコメントを書くことが難しいと感じる場合は、日報のフォーマットを変更した方が良い場合もあります。当社でお勧めしている日報フォーマットだと、新入社員の振り返りをしっかり行い、かつコメントもしやすい設計になっています。

【新入社員向け日報フォーマット】

| 目標 | 詳細 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1年の目標 | |||||

| 半年の目標 | |||||

| 今月の目標 | |||||

| 今週の目標 | |||||

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

| 予定している業務内容と時間 | |||||

| 実際の業務内容と時間 | |||||

| 今日ポジティブな影響を与えたこと | |||||

| 今日ネガティブな影響を与えたこと | |||||

| 今日の経験を元に明日に活かすこと | |||||

| 支援してほしいこと | |||||

| 今日の仕事に点数をつけるなら (最高10点) | |||||

| トレーナーからのコメント | |||||

こちらの日報フォーマットは下記からダウンロードしていただけます。ぜひご活用ください。

【参考】新入社員の日報の書き方と運用方法│フォーマットを活用して成長を促す方法

ポジティブフィードバックを増やす

こまめにフィードバックをするようにしましょう。特にポジティブフィードバックを意識して行うことで、新入社員は、自分の言動がトレーナーや上司・先輩に対してポジティブな影響を与えられたのかどうかを知ることができるためです。

例えば、新入社員に依頼していた資料を確認して「OK」というより、「このまとめ方いいね、見やすいと思った」などと特によかったことを伝えてもらうと、新入社員は「この先輩はこういう風にまとまっている資料が好きなんだ」ということが分かるようになります。

良いと感じたことを伝えるコミュニケーションを取れるようになると、新入社員もトレーナや上司・先輩の性格や特徴を掴めるようになっていき、コミュニケーションがスムーズになっていきます。

【参考】新入社員が育つフィードバックとは?基本となる考え方や方法を詳しく解説

報連相のタイミングをきめ、報連相の背景も伝える

新入社員が慣れるまでは、報連相のタイミングをあらかじめ決めておき、なぜ報連相して欲しいかの背景も一緒に伝えるようにしましょう。

報連相のタイミングがわからないという悩みの原因は、どの段階で何を伝えたらいいのかがわからないためだからです。

報連相のタイミングを決める

新入社員が慣れるまでは、新入社員が報連相に来る時間を設けておくようにしましょう。こまめに報連相できるタイミングが定まっていると、いつのタイミングで声を掛けたら良いんだろうか、という悩みを解消することができるためです。

例えば、「11:00-11:15、15:00-15:15、17:00-17:15の時間は、新入社員のために開けておくので、何でも話にきて良いよ」新入社員に伝えておくと、新入社員は声を掛けやすくなります。

また、その時間に必ず何かしら報連相してもらうことで、トレーナーや上司は現状の把握もしやすくなります。報連相を行うことがない場合は、「報連相することがない」という旨を伝えてもらいます。

報連相の背景を伝える

なぜ報連相して欲しいかの背景を伝えるようにしましょう。社会人として当たり前ということでも新入社員は理解しきれていない部分があるためです。

例えば、「会議の準備が終わったら報告して」だけではなく、「会議の準備が終わったら報告して。資料に追加で差し込みたいものがあるから」という理由を説明すると、新入社員は報告する理由を理解し、報告する必要性も持てるため納得して行動ができます。

しかし、もし背景の説明がなかったら、新入社員の中には「なんで終わったことをわざわざ報告しないといけないんだろう」とか「自分のこと信用されていないのかな」などと考えて悩んでしまうこともあります。認知のズレが起きないようにするためにも、背景を伝えることを意識しましょう。

このような対策を行うことで新入社員の報連相に関するコミュニケーションの悩みの解消につながります。

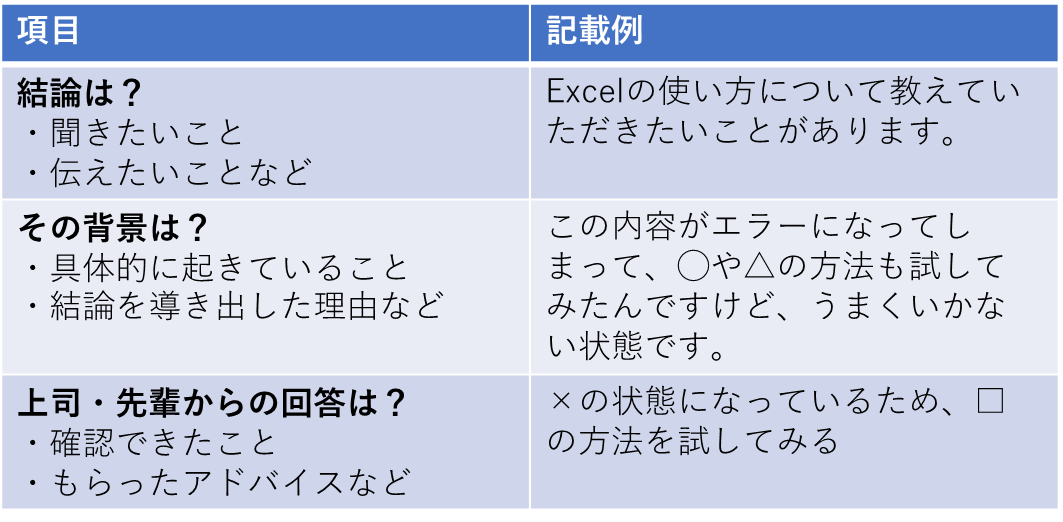

小さいことでも結論から話すことを意識できるようにする

小さいことでも結論から話すことを意識してもらうようにしましょう。結論から話すことが難しいという悩みの原因は、結論から話すことに慣れていないためだからです。

例えば、新入社員が先輩に質問するときに「Excelで作業をしているんですけど、この内容がエラーになってしまって、いろいろ試してみたんですけど、うまくいかないので教えていただけますか?」と言っていたとします。そのとき、質問について回答する前に「今の結論は何か?」を聞いて、普段の会話の中から意識できるようにするなどです。

このようなことを繰り返すうちに、新入社員は自分の中で「結論は何か?」を自問自答して意識できるようになっていきます。

書き出した方が整理しやすい人もいるため、フォーマットシートを用意して記載してもらってから報連相に来るようにするやり方もおすすめです。

【結論から話せるようになるためのフォーマットシート例】

結論から話せるようになるためには、経験が必要です。小さなことでも意識できるようにすることで、結論から話す癖がついてきます。慣れることによって、結論から話すことが難しいという新入社員のコミュニケーションの悩みの解決につながります。

【参考】新入社員に実施すべきロジカルシンキング研修|具体例とポイントを解説

発言を歓迎し、発言の行動と発言内容を分けてフィードバックする

新入社員が自分なりに考えて発言した内容については、どんな内容でも歓迎するようにしましょう。自分の意見に自信を持って伝えられないという悩みの原因は、知識や経験がないことへの不安によるものだからです。意見を歓迎してくれる雰囲気があるか否かで新入社員にとっての発言のしやすさは変わってきます。もしかしたら、理解が難しい意見もあるかもしれませんが、その時は、発言した行動と発言の中身を分けてフィードバックすることをお勧めします。

例えば、「〇〇さん、〜についての意見ありがとう。〇〇さんが自分なりに考えてくれたことがわかって嬉しいです。内容については、〜〜だから、今回は〜〜の方が良いと思うんだけど、どうかな?でも発言してくれたことはとても嬉しいので、また意見があったら発言してね。」などです。

このように伝えることで、発言することは歓迎されている、ということを感じることができます。発言をしてくれたときに適切なフォローがないと、自分の意見なんて誰も求めていないとか、言っても意味ない、というような考えを持つようになってしまいます。

新入社員が発言をしてくれたタイミングで適切なフォローを行い、発言しにくいというコミュニケーションの悩みを解消しましょう。

学習機会を設ける

学習機会を設けましょう。具体的には、下記3点です。

・良い見本を見る機会を増やすこと

・ロールプレイングを行うこと

・ビジネスマナーを身に着けること

利害関係のある人と関係性を構築できないという悩みの原因は、知識や経験がないことへの不安や、ビジネスマナーや敬語、尊敬語、謙譲語に慣れていないため、それを払拭できる学習機会を設けることが必要です。それぞれ説明していきます。

良い見本を見る機会を増やす

トレーナーや先輩・上司が新入社員にとっての良い見本となり、新入社員が利害関係のある人とのコミュニケーションをイメージできるようにしましょう。

「営業だったら営業の同行」、「電話対応であれば先輩の電話対応を隣で聞けるようにする」、「受付対応だったら先輩と一緒に立たせてもらって先輩の言動を近くで見れるようにする」などです。

このようにトレーナーや先輩・上司が新入社員にとって良い見本となることで、新入社員はどのようにコミュニケーションを取ればいいのかを学んでいくことができます。

ロールプレイングを行う

トレーナーや先輩・上司とロールプレイングをすることもお勧めです。ロールプレイングをすることで、トレーナーや上司・先輩は細かいところをフィードバックすることができますし、新入社員も実際にやってみることで気がつくこともあるためです。このとき、先にトレーナーや先輩・上司が見本を見せてから行うとやりやすくなります。

例えば、営業のアポイントで電話をするときの対応を先輩同士でロールプレイングしてもらい、その様子をみて新入社員が実践するという流れです。

利害関係のある人とのコミュニケーションも慣れることで悩みを減らしていくことができます。

ビジネスマナーを身に着ける

ビジネスマナーを自然に行えるように学んだ後も意識してもらうようにしましょう。

ビジネスマナーを知っているとできるは大きく違うため、実践を踏まえたビジネスマナー研修を取り入れることをお勧めします。また、研修などで学んだ後、日々の仕事の中でどのように活かしているかをシェアすることで意識を強めていくこともできます。

例えば、当社のビジネスマナー研修では、実践の時間が全体の7,8割となっていて、研修の中で「できる」状態にしていきます。

【参考】新入社員がビジネスマナーで失敗しないために、知っておきたいこと│テレワークにも対応

研修後のフォローとしてお勧めしているのはバトンメール®です。バトンメール®は、アーティエンスが開発した、研修後のフォローツールです。

受講生4~5名のグループになり、1週間に1回、「研修で学んだことをこんな風に現場で使ったよ」という内容を書いたメールを書いて、次の人に回していくというものです。これを行うことで研修の学びが継続され、また、新入社員同士で実践したことのノウハウを共有でき、一緒に仕事を頑張っていることを感じることができます。

このように実践を通しながら学ぶことで、新入社員は利害関係のある人とのコミュニケーションについての悩みが解消されていきます。

新入社員のコミュニケーションに関するお悩み別に解決するための方法をお伝えしました。今回ご紹介した方法を早速実践し、新入社員のコミュニケーションの悩みを解決できるようにしましょう。

3)まとめ

今回は、新入社員がコミュニケーションについてどのような悩みを抱えているのかとその原因を考え、その課題に対して組織としてどのような手助けを行うことができるのかをご紹介しました。 新入社員が抱えやすいコミュニケーションの悩みとしては、下記のような悩みがあります。

・トレーナーや先輩・上司に声をかけづらい

・報連相のタイミングがわからない

・結論から話すことが難しい

・自分の意見を自信を持って伝えられない

・クライアントと関係性を構築できない

この5つのコミュニケーションの悩みを解決するための方法をそれぞれご紹介しました。

トレーナーや先輩・上司に声をかけづらい悩みの解決方法

新入社員とトレーナーや先輩・上司と関係性を構築できる機会を作りましょう。

報連相のタイミングがわからないという悩みの解決方法

新入社員が慣れるまでは、報連相のタイミングをあらかじめ決めておき、なぜ報連相して欲しいかの背景も一緒に伝えるようにしましょう。

結論から話すことが難しいという悩みの解決方法

小さいことから結論から話すことを意識してもらうようにしましょう。

自分の意見に自信を持って伝えられないという悩みの解決方法

新入社員が自分なりに考えて発言した内容については、どんな内容でも歓迎するようにしましょう。

利害関係のある人とどのように接したらいいか分からないという悩みの解決方法

良い見本を見る機会を増やすこと、ロールプレイングを行うこと、そしてビジネスマナーを身に着けることを行いましょう。

自組織に足りていないと感じる部分がありましたら、今回ご紹介した施策を元にフォローできるようにしましょう。新入社員がコミュニケーションについて悩みを感じず、積極的に周囲とコミュニケーションを取れることで、周囲との関係性が良くなり、その結果として成果も向上していきます。

当社では、コミュニケーションに関する、次のような研修を実施しています。(公開講座 も開催しております。)

◆ 巻き込み力研修:「周囲を巻き込み、成果を出す」楽しさを実感し、自身の強みの活かし方、課題との向き合い方を学びます。

◆ 関係性構築力研修:自身のあり方を見つめ、関係者とのコミュニケーションをより円滑にする方法を学びます。

◆ プレゼンテーション研修:「相手にわかりやすく伝える」ために必要な考え方と手法(可視化すること)を学びます。

自組織のご状況やお悩みにあわせて、当社のコミュニケーションに関する新入社員研修をご活用いただければ幸いです。貴社のお悩みをお伺いの上、最適なプランをご提案いたしますので、まずは、お気軽にお問合せください。