- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年5月16日_OJTトレーナー研修ー公開講座研修レポート

- 本内容は、2023年5月16日に開催された「OJTトレーナー研修」の公開講座研修レポートです。(参加企業数:3社、参加人数:18名、5グループ、オンライン1クラス)1)研修概要研修目的・学びのポイントと、当日のアジェンダ当日のアジェンダ1.

- 詳細を見る

新入社員のストレス対策【4つの要因】と解決法・予防法

更新日: ー

作成日:2023.3.22

「新入社員のメンタル不調が増えていて心配…」

「新入社員が突然離職に…。何がストレスになってしまっていたのだろうか?」

新入社員のストレスケアは、どの時代でも大きな悩みの一つでしょう。

マンパワーグループ社の調査によると、20代若手社員の6割以上が「勤務先でストレスを感じている」と回答していることがわかっています。

つまり、半数以上の新入社員は、仕事によって何らかのストレスを抱えているとも言えます。しかし、「最近の新入社員が感じるストレスと改善策が良く分からない」というお悩みもよくお聞きします。

そこで、本コラムでは、新入社員のストレスの元となる4つの要因と対処法、そしてストレスを把握する方法をお伝えします

新入社員のストレス要因と対処法を理解し、新入社員が持っているエネルギーを仕事に活かせるように環境を整えていきましょう。

専門性:インタラクショナルデザインコーチング、キャリア開発、メンタルヘルス/レジリエンス

目次

1)新入社員のストレスの元となる4つの要因

新入社員のストレスの元となる要因は、大きく次の4つです。

1、環境の変化

2、人間関係の変化

3、仕事の疲れ

4、周囲からの評価

順番に説明します。

環境の変化

学生と社会人では環境が大きく異なるため、ストレスを感じやすくなります。

社会人になると、生活スタイルや関わる人間、社会人としての意識や仕事内容など、ほぼ全ての内容が変化します。特に、地方から上京している人や初めて一人暮らしをする場合は、住む場所の変化も加わり、より環境の変化が大きくなります。

例えば、新入社員の環境の変化によるストレスには、以下のようなケースがあります。

・会社の環境に慣れていない

・生活スケジュールの変化に慣れない

・初めての地域での生活・仕事に慣れていない

・電車での通勤に慣れない

・職場(近く)に同世代がいない環境に慣れない

この場合のストレスの出方としては、集中力の欠如や、イライラ、落ち込みなどによって現れることが多いです。

実際に、入社してすぐの新入社員は、8時間集中して作業するということが難しく、アーティエンスの新入社員研修では新入社員の集中度合いによって休憩のタイミングや時間を調整しています。また、グループワークでは、意見が食い違ったり、なかなか答えに辿り着けないとイライラした態度や、思考・行動を放棄する態度が増えてきます。途中から参加意欲がなくなったり、口調が強くなる様子も見ます。

人間関係の変化

社会人になると、今までとは全く異なる人と接することになるため、ストレスを感じやすくなります。学生の頃は友達と関わる機会が多かったですが、社会人になると、上司、先輩、クライアントなど立場の利害関係が多くなります。誰と、どのような距離で、どのようなコミュニケーションを取るのが良いのかを一人一人探る必要があるため、特に初めましての人が多い入社直後はストレスを強く感じます。

例えば、新入社員の人間関係の変化によるストレスには、以下のようなケースがあります。

・お客様の前で、ビジネスマナーを絶対失敗してはいけない

・ビジネスの言葉使いが難しくてコミュニケーションが取りづらい

・世代が異なる人とどうやって関係性を作ればいいのかわからない

・周囲からネガティブな評価を受けないように常に緊張している

この場合のストレスの出方としては、コミュニケーション量の低下や仕事に対するモチベーションの低下などで現れることが多いです。

実際に、新入社員が上司とうまく関係性が築けず、話すことがストレスになるような状態になると、上司からのアドバイスを素直に受け取れず、「言っている意味が理解できない、非効率だ」と反抗的な態度をとる、という新入社員がいました。

【参考コラム】

人間関係がストレス?新入社員が良好なコミュニケーションを築く方法

若手社員が抱える12の悩みと、その解決策とは│困難を乗り越えて、成長するために

仕事の疲れ

仕事で行う内容は、新入社員にとって全てが初めてのため、できないことや苦しむことが多く、ストレスを感じやすくなります。

社会人になると責任感も付随するため、そのプレッシャーもストレスの要因となります。今までは、自分のために学ぶことが多く、自分の学びによって周りの人に迷惑をかけるということはありませんでした。その状態から責任感や目標を与えられるため、そのことに慣れるまでは強いストレスになります。

例えば、新入社員の仕事疲れによるストレスには、以下のようなケースがあります。

・いつもミスして先輩に迷惑をかけていて辛い

・先輩からの注意はもっともなんだけど、素直に受け止めきれない

・役に立てていない気がする

・お客様に不快な思いをさせたらどうしようと不安になる

この場合のストレスの出方としては、出社がギリギリになる、仕事が休みの日は寝て過ごす、仕事に対するモチベーション・集中力の低下などで現れることが多いです。

実際に、仕事の疲れによって休日に趣味や友達と会うこともできなくなり、全てに対して意欲が低下する、という状態の新入社員がいます。この状態は、仕事に適応する期間として必要になることもありますが、長く続いてしまうと、精神的な健康状態が悪くなってしまう可能性もあります。新入社員に、上記のような様子が見受けられた場合は、注意するようにしましょう。

周囲からの評価

周囲からの評価は、人から見られている感覚がストレスになりやすいです。特に新入社員は、できないことが多いため、ネガティブな評価になってしまうのではないかと怖さを感じる人もいます。特に評価が明確になっていないと、何をみて評価されるのかがわからないため、常に緊張状態でいなければいけません。

例えば、新入社員の周囲からの評価によるストレスには、以下のようなケースがあります。

・使えない新入社員と思われているのではないか

・自分の仕事を監視されているような感じがする

・今回の失敗によって評価が低くなってしまうかもしれない

・お客さんからクレームが入ったらどうしよう

この場合のストレスの出方としては、行動量が下がる、ミスや失敗を隠そうとする、挑戦意欲が低くなるなどで現れることが多いです。実際に、新入社員がミスを続けてしまったときに、周囲からの視線が怖くなってしまい、体調を崩してしまったという方もいらっしゃいました。

【参考コラム】

使えない新入社員の特徴と原因|29の対処法を解説

「新入社員がやばい」という言葉が生まれる2つの理由と対処方法を解説

2)新入社員がストレスを感じている時の対処法3選

新入社員がストレスを感じている時の対応としては、次の3つを推奨します。

1、新入社員が休める時間を作る

2、ネガティブに感じていることを全部吐き出せる人や場所を作る

3、ストレスの元となっている課題を解決する

新入社員が休める時間を作る

ストレスの原因が明確になっていないときは、ストレスを抱えている状態から回復するために休む時間が必要です。

ストレスは、何らかがキャパオーバーしたときになりやすいためです。一旦キャパを増やさない状態にし、今抱えているものを整理して優先順位を決めて、やることを明確にし、取り組める状態を作ります。

整理していく中で、もしかしたら来月あるプレゼンテーションへの緊張感が大きくて、寝られない状態になっていることがわかるかもしれません。もしくは、毎月の目標を達成できないかもしれないという焦りから無理な営業などを行い、ストレスに感じているのかもしれません。

ストレスの原因がわかっていないときは、一旦ただ休む時間を作り、整理する時間が必要です。

【参考コラム】【管理職向け】メンタルヘルス研修で必ず押さえるべき内容と注意点

ネガティブに感じていることを全部吐き出せる人や場所を作る

ストレスの原因が明確になっていないときは、新入社員がネガティブに感じていることを全部吐き出せる人や場所を作ります。

誰かに吐き出すだけでも、心が落ち着いたり、自分の状態を客観的に見ることができるようになったりします。また、自分で話す言葉を自分で聞いて、何かに気がつくということも往々にしてあります。

例えば、「上司からこんなことを言われて嫌だった」ということを素直に口にしてみると、その後に、「ただ、そう言われるのも無理ないんだけどね」とか自分の改善しないといけないところも出てきたりします。また、「なんか私がいる部署の空気が思い感じがして居づらいんだよね」ということを誰かに聞いてもらっているうちに、そのことを解決するためにどうすればいいのだろう、と解決策に思考が向くようになる、ということもあります。

誰かに話すだけで、自分の頭が整理されていくこともあるため、吐き出せる場所があると良いでしょう。人事やメンターが、誰にも口外しないことを約束して聞いてあげることもできるかもしれないですし、社外のパートナーと話せる機会を作るという方法もあります。

ストレスの原因が明確になっていない場合は、ネガティブに感じていることを素直に吐き出せる場所があると楽になります。

【参考コラム】【Q&A付】新入社員のメンター|4つの役割で組織への安心感をもたらす

【要因別】ストレスの元となっている課題を解決する

ストレスの原因がわかっている場合は、その原因を解決していきましょう。

環境の変化

環境の変化が原因になっている場合は、その原因を無くしていきます。

例えば、住む場所が変わって、ちょっと用事を済ますということが気軽にできず、その上仕事の忙しさもある、というようなときは、仕事に慣れるまで、実家など入社前にいた場所に戻る、ということも一つの案です。一度に複数の変化があると、その分疲れがたまりやすくなるため、できるだけ一度に感じる変化を少なくする、という方法です。

人間関係の変化

人間関係の変化が原因になっている場合は、次のような案が考えられます。

・誰とどのように接したらいいのか、年齢の近い先輩社員(※)からアドバイスをもらう

新入社員のうちは、新たに関わる人が多く、それぞれの人に対してどのように接するのが良いのかを考えることでストレスを感じやすくなります。そのため、既に他のメンバーのことを理解している先輩に、それぞれの方との関わり方で気をつけたほうがいいことなどを教えてもらう、という方法です。

自分で経験しながら接し方を見つけていくよりも早く効率的のため、そこへのエネルギーを割かなくて言い分、ストレスが軽減されます。

・どうしてもうまく付き合えない人がいたら人事や信頼できる人に相談する

どうしても付き合い方が難しく、この人とずっとに一緒にいる場合は退職も視野に入れないといけない、というような場合は、新入社員が安心して話せる人に相談してもらうようにしましょう。話している中で、新入社員の視点では見えていなかった、優しさや尊敬できるところが見つかるかもしれません。また、今までより少ない接点で良いように挑戦できるかもしれません。

組織としては、新入社員の退職は大きな損失になるため、新入社員が仕事をしやすい環境を整えられるようにできることを行いましょう。

仕事の疲れ

仕事の疲れが原因になっている場合は、次のような案が考えられます。

・仕事を休む

労働時間が長く、仕事をする体力が限界を迎えている場合は、仕事を1日〜数日休めるようにしましょう。体力が限界の場合は、体力を休める以外方法がないためです。そして休んでいる日は、ただ休んでいる状態をもったいないと思うのではなく、ただ休むことが大切です。せっかく休みだからと、出かける用事を入れてしまうと、気分転換にはなるかもしれませんが体力は休められていないため意味がありません。

・失敗は成長の元という言葉を伝え続ける

仕事で失敗したことを引きずってしまっている場合は、失敗は成長に必要なことであることを伝え、次に活かすことを考えられるようにしましょう。

自身の失敗談と、それによってどのように成長したかを伝えることも、失敗が成長につながることを意識しやすくなるためおすすめです。

周囲からの評価

周囲からの評価が原因になっている場合は、次のような案が考えられます。

・評価基準を明確にしておく

何を見て評価されているのかがわからないと、新入社員自身で対策を考えることができず、不安ばかりが大きくなってしまいます。評価の基準はオープンにしておくことで、評価の心配を軽減することができ、ストレスも減ります。

・過去の事例を伝える

評価が明確になっていない場合は、近い過去の事例をいくつか伝えます。例えば、このときにこういう状態だった人は、このような評価を受けていた、などです。そのことを元に対策を考えることができ、ストレスを下げることができます。

ストレスの原因が明確になっている場合は、その原因に対して対策を行う必要があります。

ストレスがゼロの状態が一番いいのかというと、そういうことではありません。

ストレスは、自分が慣れないことや難しいと感じることに触れることで生じます。そのため、ストレスが全くないというのは、つまり成長する機会もないということになってしまうためです。

新入社員がここなら頑張れそうと思える適度な目標を設置して、そのためにストレスを感じながらも乗り越える、ということを繰り返すうちに成長できるのです。

新入社員によって適切な目標は異なるため、新入社員の様子を見ながら調整していき、ストレスではなく、成長のためのストレッチとなるようにしましょう。

下記コラムなども、参考して、新入社員にストレッチをかけていくのもいいでしょう。

自律自走を促す新入社員の育成計画を5ステップで作成しよう新入社員を伸ばす上司の教え方とは?即戦力として活躍してもらうためのポイント

3)新入社員のストレスに気づくために実施したい3つのツール

新入社員のストレスに気がつけるように、定点観測ができる状態を作ることをおすすめします。そうすることで、新入社員の変化を見ることができるためです。

定点観測するための方法としては、日報、1on1ミーティング、Growthが挙げられます。

日報

毎日の日報の中で、今日の仕事に対しての点数を記載する欄を設けると、数値の変化を確認することができます。

例えば、基本的には7-9点

数をつけていた人が、いきなり数値が3になったら、何かしらの変化が起きていると考えることができます。この変化にいち早く気づいてフォローできるかが、大切なポイントになります。そのため、数値の高い・低いはそこまでこだわりすぎず、数値の変化を意識して確認できると、ストレスに気がつきやすく、早い段階でフォローを行うことができます。

【参考コラム】新入社員の日報を明日に活かして成長し続けるためのフォーマットを大公開

| 目標 | 詳細 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1年の目標 | |||||

| 半年の目標 | |||||

| 今月の目標 | |||||

| 今週の目標 | |||||

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

| 予定している業務内容と時間 | |||||

| 実際の業務内容と時間 | |||||

| 今日ポジティブな影響を与えたこと | |||||

| 今日ネガティブな影響を与えたこと | |||||

| 今日の経験を元に明日に活かすこと | |||||

| 支援してほしいこと | |||||

| 今日の仕事に点数をつけるなら (最高10点) | |||||

| トレーナーからのコメント | |||||

1on1ミーティング

定期的に行う1on1ミーティングで同じ問いを行い、その時の返答を記録しておくことで変化を見ることができます。

例えば、今までやる気に溢れている言葉を言っていた新入社員が、いきなり辛いという要素の言葉が多くなったら、何か変化が起きていると考えることができます。ただ、1on1ミーティングを行う新入社員と先輩との関係性が築けていないと、素直な言葉は出てきにくいため、1on1ミーティングから変化をみる場合は、良い関係性を築けていることが重要です。

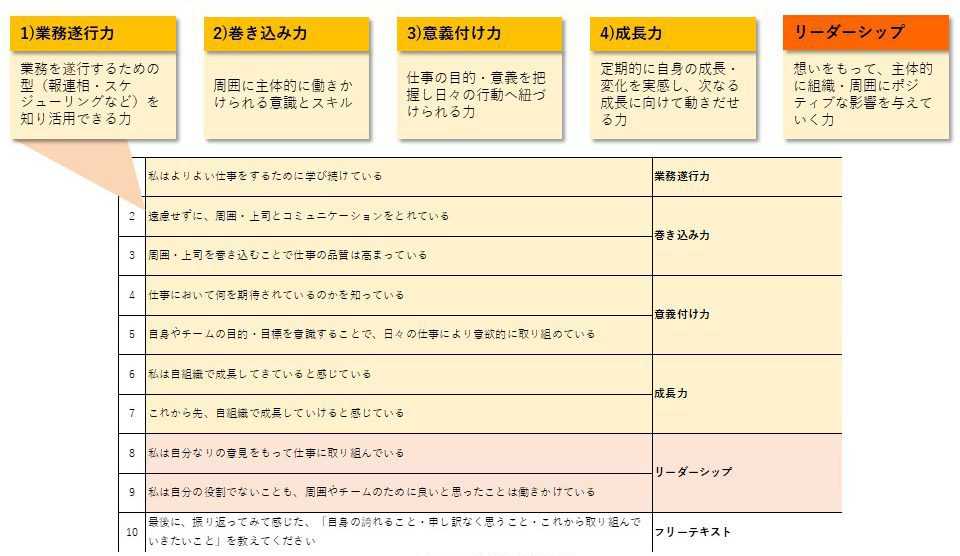

パルスサーベイ

パルスサーベイとは、社員に対して簡易的な質問を短期間に繰り返し実施する意識調査方法の1つです。短期的に同じ質問に繰り返し答えてもらうことで、リアルタイムの状態を把握することができます。また、変化に気づきやすくなるため、その変化を活用してフォローを行った方が良い人を見つけ、対応することができます。

当社では、パルスサーベイGrowthといった、月に一度、新入社員が自身の仕事を振り返るためのツールを開発し提供しています。Growthでは、毎月同じ10の設問に回答していただき、数値の変化やフリーコメントの内容をみて、新入社員の変化に気づき、フォローできるようになっています。

※ 当社、パルスサーベイGrowth資料より一部抜粋

例えば、今まで大体6以上の数字をつけていた人が、いきなり2,3の数字をつけるようになると、新入社員に何か変化が起きているとわかるため、何があったのか話を聞いてもらうようにしています。

また、フリーコメントも今までは前向きに頑張る!という内容を記載していた人が、「会社に対して不信感を抱くようになってしまった」と記載されていたことがあり、至急、新入社員と対話をする機会をとってもらったこともあります。

このように定点観測できると、新入社員の変化に気がつきやすく、ストレスも軽いうちにフォローをすることができます。

4)【要因別】新入社員のストレスを未然に防ぐ方法

新入社員のストレスを予防する方法を、4つの要因からお伝えします。

環境の変化

住む場所が変わる場合は、入社前の1ヶ月前から住んで、土地に慣れておくようにすることを推奨します。住む場所が与える変化と、慣れない仕事、新しい人との出会いが一気にくると、ストレスを感じやすくなるためです。

また、入社前から仕事と同じスケジュールで過ごしておくことを推奨することもおすすめします。仕事をすると、基本的には8時間集中することが求められます。しかし、最近の新入社員を見ていると、そのことに慣れておらず、8時間集中し続けるということにまず苦戦している様子を感じます。

良い状態で仕事をするための基礎体力を事前に身につけておけると、その分の負担が軽くなり、ストレスも軽減されます。

人間関係

組織は、入社前からオンボーディングを行いましょう。新入社員のオンボーディングとは、「新入社員の受け入れ~定着・即戦力化」までの一連のプロセスのことです。オンボーディングを行うことで、新入社員は入社前から社員の方と関係性を築くことができるため、安心感を感じることができます。

関係性を築くことのできる具体的な取り組みとしては、

などがあります。

【参考コラム】

新入社員の離職を防ぐ!オンボーディングの具体施策と成功の3つのポイント内定者フォローでお悩みの方必見!具体的な施策10個をご紹介

仕事の疲れ

できるだけ定時で帰れるように仕事量を調整して、しっかり休めるようにしましょう。

残業が多いと、ご飯が雑になったり、睡眠時間が短くなったりと、生活習慣が乱れるため、ストレスを感じやすくなります。新入社員の仕事の状態を見ながら、調整できるようにしましょう。

周囲からの評価

社会人になると、今までより他者から指摘を受けることが多くなります。

あまり指摘や注意されることに慣れていない新入社員は、そのことに対して強く落ち込んでしまう人もいます。そのため、指摘や目標達成率、会社の評価はあくまでも仕事に対してのものであって、あなた自身の価値に言っているものではないことを理解してもらうことが大切です。

あくまでも仕事の質や成果をより良くしていくためのことだと理解することができると、指摘も受け入れやすく、指摘や評価によるストレスも減少できるでしょう。

【参考】新入社員の育成についてより詳しく知りたい方に読んでほしいコラム

・新入社員への教え方|自律自走を促すための4つのポイント

・新入社員が育つフィードバックとは?基本となる考え方や方法を詳しく解説

・新入社員へのアドバイスの仕方|業務改善と、キャリア支援を行う

新入社員が入社してから一気に強いストレスがかかり、体調を崩してしまう、ということをなくすためにも、予防できることは事前に対応しておきましょう。

5)まとめ

今回は、新入社員のストレスの元となっている要因と対処法、そしてストレスを把握する方法をお伝えしました。新入社員にはストレスの元となる要因は大きく4つです。

学生と社会人では環境が大きく異なるため、ストレスを感じやすくなります。

2、人間関係の変化

社会人になると、今までとは全く異なる人と接することになるため、ストレスを感じやすくなります。

3、仕事の疲れ

仕事で行う内容は、新入社員にとって全てが初めてのため、できないことや苦しむことが多く、ストレスを感じやすくなります。

4、周囲からの評価

周囲からの評価は、人から見られている感覚がストレスになりやすいです。

また、新入社員がストレスを感じている時の対応としては、次の3つです。

2、ネガティブに感じていることを全部吐き出せる人や場所を作る

3、ストレスの元となっている課題を解決する

新入社員のストレスに気がつけるように定点観測ができる状態を作ることをおすすめします。そうすることで、新入社員の変化を見ることができるためです。

その際のツールとして、パルスサーベイGrowthをぜひ有効的に活用していただけたらと思います。当社の新入社員研修を受講していただくと、1年間サービスで実施していただくことが可能です。パルスサーベイGrowthや、当社の新入社員研修について、より詳しい話を聞いてみたい場合は、お気軽にお問合せください。

新入社員がストレスを感じる原因と対処法を知ることができたことで、新入社員のストレスを軽減でき、新入社員が本来持っている、力強く若いエネルギーを仕事に活かせるようにしていきましょう。