- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年5月11日 巻き込み力研修ー公開講座研修レポート

- 2023/5/18作成ー本内容は、2023年5月11日に開催した「巻き込み力研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:4社、参加人数:18名、集合型

- 詳細を見る

報連相を改善したい!|【原因別】効果的な報連相研修で社員間の連携を強めよう

更新日: ー

作成日:2022.12.20

報連相のスキルを習得・強化できる研修を探して、このコラムにたどり着いたのではないでしょうか。

報連相は、社員全員が必ず身に付けなければならないスキルです。そして、良質な報連相は組織の人間関係を良くしていく力をもっています。

一方で、報連相が上手く機能しない原因は組織により様々です。

本コラムでは、報連相が機能しない原因別に報連相研修をご紹介します。また、研修実施事例もお伝えしています。最後まで読んでいただくと、自組織に必要な報連相研修が理解できます。

目次

- 1)【原因別】報連相を改善するための研修一覧

- 2)【原因別】報連相を改善するための研修事例

- 事例1:【ビジネススキル研修】部下が報連相を行うスキルが身に付いていない

- 事例2:【ロジカルシンキング研修】部下が情報整理が苦手で報連相ができない

- 事例3:【意思発信力研修】部下の発信力が弱く、報連相が活性化していない

- 事例4:【部下育成研修、新入社員・OJTトレーナー合同フォロー研修】上司が報連相を受けるスキルがない・上司と新入社員の関係性ができていない

- 事例5:【上司との協働体感研修】部下が上司に報連相をすることに苦手意識がある

- 事例6:【巻き込み力向上研修】仕事を楽しむためにも、配属前に上司を上手く巻き込む方法を伝えたい

- 事例7:【関係性構築力研修】配属時の初期の関係性構築が上手く進み、報連相が上手くできるように必要な意識とスキルを伝えたい

- 事例8:【心理的安全性向上力研修】上司が部下から報連相を受ける際の態度に問題がある

- 事例9:【部門間の関係性構築】部門間の報連相(情報共有)がスムーズではない

- 3)まとめ

1)【原因別】報連相を改善するための研修一覧

報連相に対する原因別に、具体的な研修内容例と抑えたいポイントを下記表にまとめました。

| 原因 | 報連相を強化するための 研修の内容例 | 抑えたいポイント |

|---|---|---|

| 部下が報連相を行うスキルが身に付いていない | ・ビジネススキル研修 ・プレゼンテーション研修 ・意思発信力向上研修 | 受講対象者のレベルに応じて 渡すスキルを選択することが必要 |

| 上司に報連相を受ける 改善させるスキルがない | ・育成担当者・OJTトレーナー研修 | 報連相の仕方を教えるスキル 部下の話を傾聴するスキル フィードバックするスキルが必要 |

| 部下が上司に報連相をすることに苦手意識がある | ・上司との協働体感研修 ・巻き込み力研修 ・関係性構築力研修 | 報連相への苦手意識を払拭し、報連相を受ける姿勢・態度を見直せることが重要 |

| 上司が部下から報連相を受ける際の態度に問題がある | ・心理的安全性向上研修 | 報連相を阻害している自身の態度・姿勢を改められることが必要 |

| (参考)部門間の報連相(情報共有)がスムーズではない | ・部門間の関係性構築研修 ・意思発信力研修 ・情報共有の仕組化 | 縄張り意識を払拭し、仕組やルールに落としていくことが必要 |

上記表の内容を、一つずつ説明していきます。

① 部下が報連相を行うスキルが身に付いていない

部下が報連相を行うスキルが身に付いていない場合は、受講対象者に必要となるスキルを見極めて研修を実施していく必要があります。

参考として、対象層別に報連相研修の例を記載しました。

| 対象層 | 研修名 | 習得できるスキル |

|---|---|---|

| 新入社員 若手社員 | ビジネススキル研修 | 報連相を実施する際に必要なベーシックなスキル。 具体的には「『結論・理由』の順番で話す」や「事実と意見を分ける」などの型を学びます。 |

| 新入社員 若手社員 中堅社員 | ロジカルシンキング研修 | 報連相をする際に必要な思考スキル。 具体的には「上司や顧客の話をまとめて、その内容をもとに報連相を行う」や「複雑な情報を整理し、報連相を行う」などです。 |

| 若手社員 中堅社員 | 意思発信力向上研修 | 報連相の際に、自身の意思を発信するスキル。 具体的には、「自分の意思を持った上で、それが本当に良い提案(報連相)かを考えるクリティカルシンキング」や「報連相の際に、上司・顧客・チームとの共創・協働を可能にするファシリテーション」などを学びます。 |

報連相の現状のスキルの習得度合いにあわせて、研修を実施していく必要があります。

② 上司に報連相を受ける・改善させるスキルがない

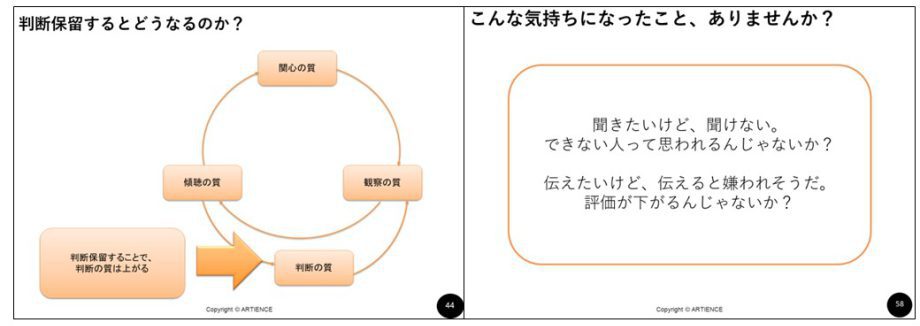

上司が報連相を受けるスキルがない場合は、部下育成を学ぶ必要があります。部下育成を学ぶことで、「聴くスキル・教えるスキル・フィードバックするスキル」を網羅的に学ぶことができるためです。具体的には、下記です。

| 報連相を受ける ・改善させるスキル | 使用場面 |

|---|---|

| 傾聴力(コーチング) | 部下の報連相を聴くとき |

| 教えるスキル(ティーチング) | 部下に報連相の仕方を教えるとき |

| フィードバック | 部下の報連相にフィードバックするとき |

③ 部下が上司に報連相をすることに苦手意識がある

この場合は、苦手意識をつくりだしている背景を把握し、研修を実施する必要があります。下記に苦手意識の背景別に研修をあげてみました。

| 苦手意識の背景 | 研修テーマ | 身に付けるべきスキルや渡すべき体験 |

|---|---|---|

| 報連相後のフィードバックへの恐れ | 上司との協働体感 | フィードバックの重要性理解と、受け止めて次に生かすためのスキルを習得していく必要があります。 【参考】フィードバックへの苦手意識は、コロナ禍で学生時代を過ごした学生に特に多く見られます。 |

| 上司を巻き込むことへの後ろめたさ・怖さがある | 巻き込み力 | 上司を巻き込むことで、成果物がより良くなる体験を渡すことが必要です。巻き込む意義を理解した上で、より良い巻き込み方を学ぶことが大切です。 |

| 上司との価値観が合わず、関係性が良くない | 関係性構築 | 上司との関係性を高めることが大切です。 報連相のスキルを習得しても、上司に対して苦手意識や拒絶観がある場合は、頻度も質も下がります。 上司との関係性を高めるために、「関係性構築の重要性」や、「多様な価値観があるという前提」を理解し、「関係性構築を行う」スキルを身に付ける必要があります。 |

このように、苦手意識の背景まで把握し、研修を実施することが大切です。

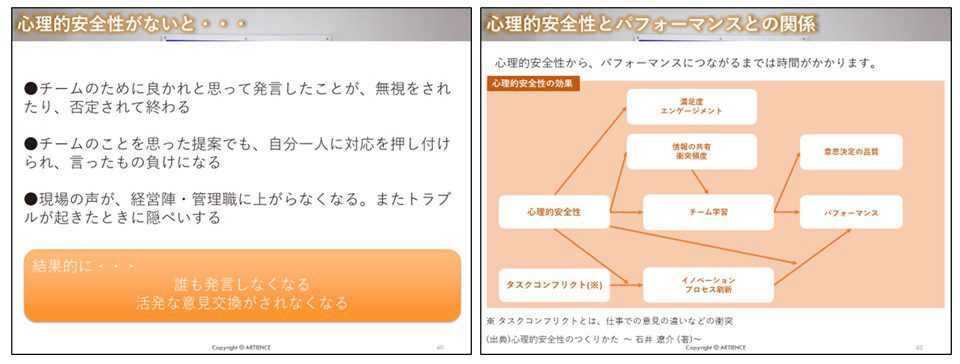

④ 上司が部下から報連相を受ける際の態度に問題がある

上司が部下から報連相を受ける際の態度に問題がある場合は、報連相を阻害している自身の態度・姿勢を改める研修が必要です。

研修を通して、「上司の態度や姿勢が部下に与える影響はとても大きなものである」ことを理解し、部下が安心して報連相できる環境を創っていくための意識をスキルを伝えましょう。

具体的には、心理的安全の創り方を学ぶと良いでしょう。

【参考】心理的安全性と心理的柔軟性を詳しく知りたい方へのお勧めのコラム

・テレワークだからこそ求められる管理職の”チームの心理的安全性”の創り方

・管理職に必要な心理的柔軟性とは~心理的安全性を創る第一歩~

⑤ (参考)部門間の報連相(情報共有)がスムーズではない

部門間の報連相(情報共有)がスムーズではない場合は、縄張り意識を払拭し、仕組やルールに落としていくことが必要です。

組織が縦割りで、縄張り意識が強い場合は、部門間・部署間の情報共有が弱くなります。情報共有は会議体のみになる傾向があり、日頃の報連相は活発化されません。部門間の壁を取り除き、仕組み・ルールに落としていく必要があります。

研修というより、部門間の関係性を良くするワークショップや、情報共有・報連相のルールや仕組みを創っていくとよいでしょう。

2)【原因別】報連相を改善するための研修事例

報連相を強化するための研修事例として、下記内容をお伝えしていきます。

| 報連相が上手く機能しない原因 | 研修テーマ | 事例内容 |

|---|---|---|

| 部下が報連相を行うスキルが身に付いていない | ビジネススキル | 新入社員導入研修として、実施。公開講座 |

| ロジカルシンキング | 3年目社員フォロー研修として、実施。派遣型研修(IT保守運用 : 1,500名規模) | |

| 意思発信力研修 | 若手社員フォロー研修として、実施。派遣型(乳幼児用品メーカー : 300名規模) | |

| 上司が報連相を受けるスキルがない | 育成担当者・OJTトレーナー研修 | 管理職・トレーナーに、実施。派遣型(不動産 : 100名規模) |

| 部下が上司に報連相をすることに苦手意識がある | 上司との協働体感 | 新入社員導入研修として、実施。派遣型(地方銀行 : 2,500名規模) |

| 巻き込み力研修 | 新入社員配属前研修として、実施。派遣型(IT保守運用 : 2,500名規模) | |

| 関係性構築力研修 | 新入社員フォロー研修として、実施。公開講座 | |

| 上司が部下から報連相を受ける際の態度に問題がある | 心理的安全性向上研修 | 管理職研修として、実施。派遣型(Webサービス : 150名規模) |

| (参考)部門間の報連相(情報共有)がスムーズではない | 情報共有の仕組化 | 部門間の関係性を高める研修として、実施。派遣型(プロスポーツ運営組織 : 150名程度) |

事例1:【ビジネススキル研修】部下が報連相を行うスキルが身に付いていない

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 実施方法 | 公開講座 |

| 規模 | 1クラス平均5~8社程度の企業が参加 |

| 対象・実施時期 | 新入社員・4月 |

| 目的 | 新入社員導入研修として、報連相の基礎を学ぶ |

| 研修内容 | ビジネススキル研修 |

| 得られた効果 | 報連相の考え方や、スキルを習得する |

新入社員の導入研修として、導入するクライアントが多いです。

ベーシックなビジネススキルとして、報連相を学びます。当社の公開講座を利用されるお客様においては、「例年ビジネスマナーのみ研修しか行っていなかったが、オンライン化により報連相が減った印象がある。そのため、しっかりビジネススキルも学ばせたい」という声もあります。

派遣型では、専門スキルの合間に入れて、研修内容の飽きがこないように設計しているクライアントも多いです。

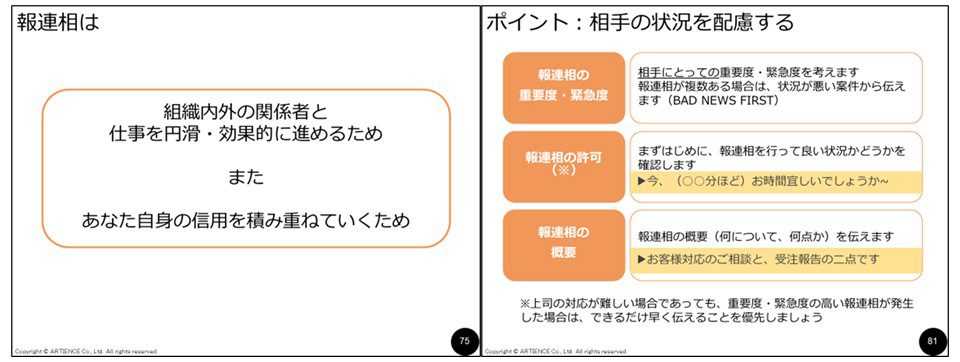

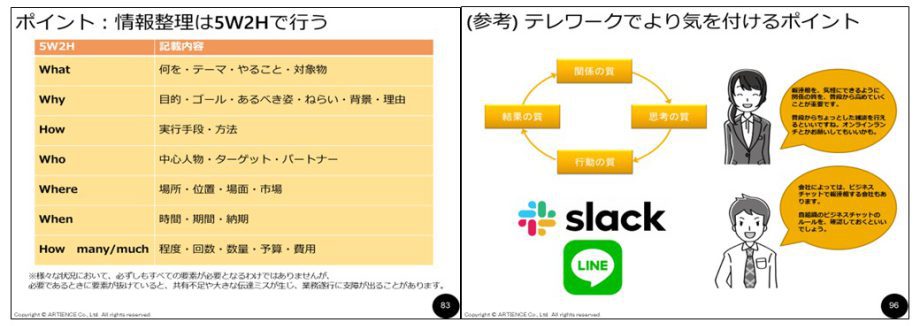

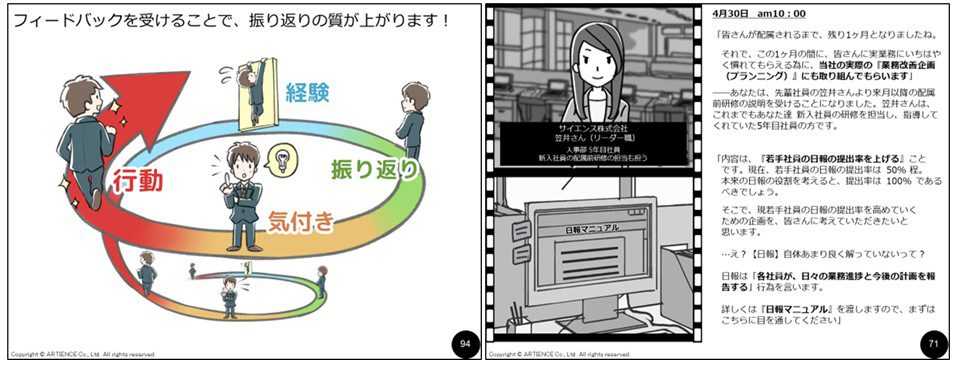

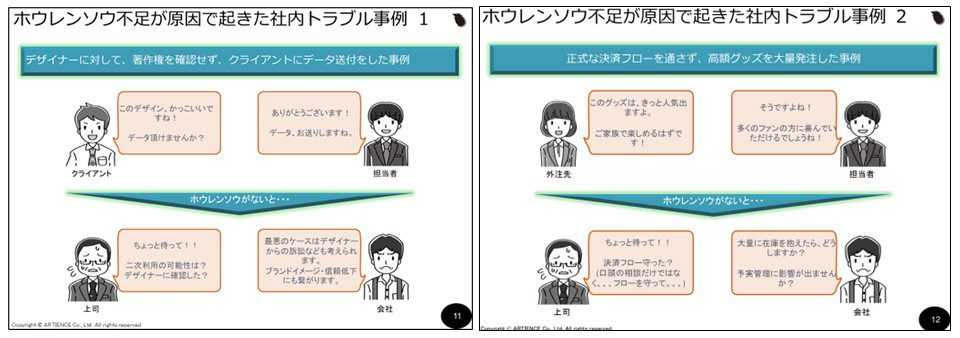

【参考】当社ビジネススキル研修の報連相のパートのテキストを一部抜粋

事例2:【ロジカルシンキング研修】部下が情報整理が苦手で報連相ができない

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | IT保守運用サービス |

| 企業規模 | 1,500名程度 |

| 対象・実施時期 | 2年目社員・10月 |

| 目的 | 顧客への提案力向上のため、報連相時・商談時のコミュニケーション力の向上 |

| 研修内容 | ロジカルシンキング |

| 得られた効果 | 社内レポートにおいて、顧客への提案内容が増えた |

本事例では課題意識として、「言われたことは一生懸命行うが、自身で考え、+αの提案ができない」という状況でした。その原因として、情報整理や情報からの示唆出しが課題ではないかという話となりました。そこで、2年目社員研修としてロジカルシンキング研修を実施しました。

結果として「顧客への提案や上司への報連相がとても増えた」という変化がありました。

事例3:【意思発信力研修】部下の発信力が弱く、報連相が活性化していない

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | 乳幼児用品メーカー |

| 企業規模 | 300名程度 |

| 対象・実施時期 | 若手社員・2月 |

| 目的 | 上司や顧客とのコミュニケーションにおいて、一つ上のレベルを目指す |

| 研修内容 | 意思発信力研修 |

| 得られた効果 | 幹部社員へのプレゼンテーションの内容が |

この会社では、数年に一度若手社員研修を行っていました。経営陣からは、最近の若手社員は英語などのスキル習得は真面目だが、自分の意思を出さず、例年、研修の最後に行っているプレゼンテーションに対しても「毎回物足りなさを感じている」といった話があり当社へご相談がありました。

そこで、半年間における若手社員の育成プログラムの一つの研修として、意思発信力を養う研修を行いました。

本研修を通して、若手社員の意思発信の醸成と、いかに現場を巻き込むかということを考えていきました。

アフターストーリーとして、経営者へのプレゼンテーションの終了後、「今年の若手社員は、自身の想いをちゃんと伝えてくれた。また上司をはじめ、現場ともしっかりコミュニケーションが取れていて素晴らしい」と、経営者からの評価がとても高かったとのことでした。

また、若手社員研修のプロジェクトを通して、若手社員自身も「自分たちの想いや考えを周りに伝えることで好影響が起きる」という成功体験をしたというお話でした。

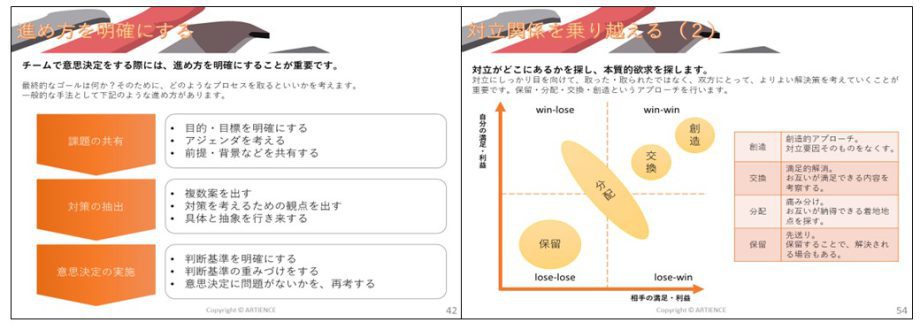

【参考】意思発信ワークショップのテキストの一部

事例4:【部下育成研修、新入社員・OJTトレーナー合同フォロー研修】上司が報連相を受けるスキルがない・上司と新入社員の関係性ができていない

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | 不動産 |

| 企業規模 | 100名程度 |

| 対象・実施時期 | 管理職、トレーナー・5月と、7月にフォロー |

| 目的 | 上司や顧客とのコミュニケーションが活性化する |

| 研修内容 | 部下育成研修、新入社員・OJTトレーナー合同フォロー研修 |

| 得られた効果 | 配属後4カ月後の状況として、新入社員が前年比5倍の受注 |

現場の上司や先輩社員が、新入社員を放置してしまう状況を見て、人事の方からご相談がありました。

この企業は、そもそも新入社員の成長を促すための育成方法の知識がなかったため、上司やトレーナーにOJTトレーナー研修を受講してもらいました。また、基礎的なOJTスキルを学んだ後に、フォローアップ研修では、新入社員との合同研修を行い、お互いの仕事での関わり方を振り返りました。

OJTトレーナー研修のあとには、日ごろからの上司・トレーナーのフォローが多くなり、また、新入社員からの報連相もふえて、配属4カ月後には新入社員が前年比5倍の受注しました。日ごろから上司・トレーナーのフォローが多くなったという話でした。

人事責任者の方も経営陣の方も、新入社員のスキルはすぐに伸びるものではなく、上司やトレーナーのフォローが必要で、日ごろのコミュケーションや報連相を丁寧に扱うことの重要性を理解いただきました。また、育成文化を創る重要性も理解いただき、毎月勉強会が行われるようになったそうです。

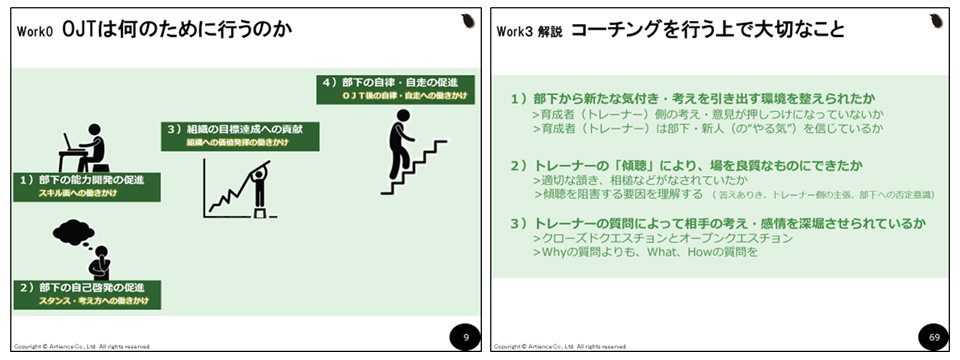

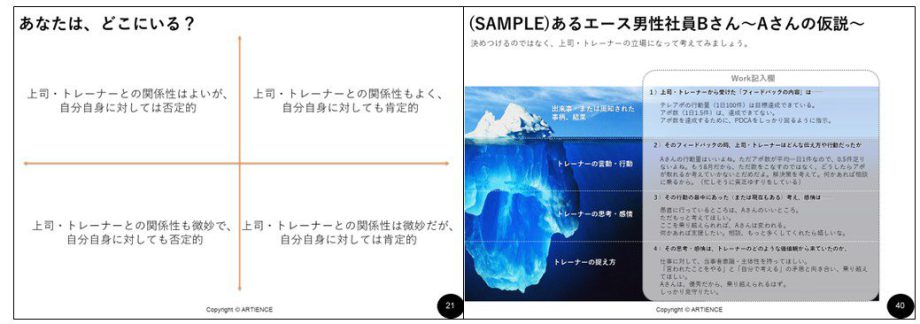

【参考】当社OJTトレーナー研修のテキストを一部抜粋

事例5:【上司との協働体感研修】部下が上司に報連相をすることに苦手意識がある

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | 地方銀行 |

| 企業規模 | 2,500名程度 |

| 対象・実施時期 | 新入社員・4月(配属前研修) |

| 目的 | 上司とのコミュニケーションの意義を伝え、活性化させ、成果に繋げたい |

| 研修内容 | 上司との協働体感研修 |

| 得られた効果 | 積極的に上司や先輩社員に働きかけている |

本研修の企画時には、「ビジネススキルをただ身に付けるだけではなく、上司やチームとのかかわりのスキルを高めて、早く成果を出してほしい」という想いがありました。

そのため、新入社員の立ち上がりを速めるために、上司との協働体感研修を行いました。配属後は、例年よりも新入社員から上司や先輩社員に働きかけている、という現場の声があるそうです。

【参考】当社上司との協働体感研修のテキストを一部抜粋

事例6:【巻き込み力向上研修】仕事を楽しむためにも、配属前に上司を上手く巻き込む方法を伝えたい

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | IT保守運用 |

| 企業規模 | 5,000名程度 |

| 対象・実施時期 | 新入社員・6月(配属前研修) |

| 目的 | 上司との共創・協働による仕事の仕方を学んでほしい |

| 研修内容 | 巻き込み力研修 |

| 得られた効果 | 管理職から、「今年の新入社員は、積極性がある」という発言が多くあがった |

本事例では、「配属前のキラキラした想いを持った新入社員が、新入社員フォロー研修では、暗い顔をしていることが多い」「他のグループ会社と比較しても、離職率が高い実情がある」という課題意識がありました。

そこで、配属後にぶつかるであろう課題に対して「報連相等を通して、上司を上手く巻き込み、自身で課題を乗り越え、仕事を楽しんでいけるようにしよう」という想いから、巻き込み力研修を実施しました。

巻き込み力研修を行ったことで、同年の管理職研修では、多くの管理職から、「今年の新入社員は、とても積極性がある」という発言があったそうです。

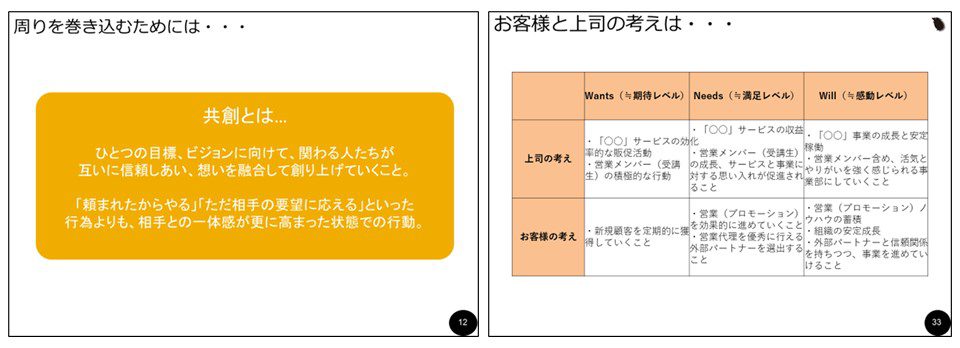

【参考】 当社巻き込み力研修のテキストを一部抜粋

事例7:【関係性構築力研修】配属時の初期の関係性構築が上手く進み、報連相が上手くできるように必要な意識とスキルを伝えたい

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 実施方法 | 公開講座 |

| 規模 | 1クラス平均5~8社程度の企業が参加 |

| 対象・実施時期 | 新入社員、若手社員・6月 |

| 目的 | 関係者との違いを理解した上で、コミュニケーションをより円滑にする方法を学ぶ |

| 研修内容 | 関係性構築力研修 |

| 得られた効果 | (参加企業から)上司の話を聴く態度が変わった |

新入社員・若手社員のフォロー研修として実施しています。

当社の公開講座を利用されたお客様からは、「新入社員Aは、上司に対して、強い苦手意識を持っていて報連相がとても少なかった。研修終了後に、人事との1on1でさまざまな価値観の人がいるので、無理だではなく、上司のことを少しでも理解しようと思う」という発言があったとのことでした。報連相も以前より増え始めたとのことでした。

【参考】 当社関係性構築力研修のテキストを一部抜粋

事例8:【心理的安全性向上力研修】上司が部下から報連相を受ける際の態度に問題がある

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | Webサービス |

| 企業規模 | 150名程度 |

| 対象・実施時期 | マネージャー・9月 |

| 目的 | 管理職のリーダーシップ開発の一つとして、実施 |

| 研修内容 | 心理的安全性 |

| 得られた効果 | 「1on1の質が変わった」や、「スラックが活性化した」などの変化が見られた |

この企業は、M&A後に部門間の壁がより大きくなり、縄張り争いも多い状態でした。また情報共有がされないことで起こるミスやクレームもふえ、全体的にギスギスした状況が生まれていました。当然、上司部下の関係性も悪くなり、報連相を含めたコミュニケーションが少ないという課題がありました。

そのような状況の中、強い組織にしていくキーパーソンは、マネージャーだと経営陣が判断し、2年間にわたる管理職のリーダーシップ開発を実施しました。その中の一つのセッションとして、心理的安全性を扱いました。

研修中には、「自身の価値観や考えに囚われ、指示命令が多く、部下の話を聞かない」や「対話という概念がなく、会議でも普段のコミュニケーションでも、議論ばかりになっていた。詰めることも多かった」などの発言がありました。

心理的安全性向上研修の終了後、管理職のレポートでは「報連相や1on1、会議の際に心理的安全を大切にするように心がけている」というコメントや、「チームのスラックで積極的に話しかけている」などのコメントがあったそうです。企画側である人事からも、「1on1の質が変わった」という話を聴くとのことでした。

【参考】 当社心理的安全性の高い場を創るワークショップのテキストを一部抜粋

事例9:【部門間の関係性構築】部門間の報連相(情報共有)がスムーズではない

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | プロスポーツ運営 |

| 企業規模 | 150名程度 |

| 実施時期 | 3月 |

| 目的 | 部門間の連携と、上司への報連相 |

| 研修内容 | 部門間の関係性構築 |

| 得られた効果 | 横の連携が強化され、ミスが少なくなった。企画の質も上がった |

この企業からは、「上司への報連相や、部門間の連携不足で、多くのミスが発生している。自組織のブランドに関わることや、対外的に信用にかかわるようなことも出てきているので、何とかしたい」という相談がありました。

そこで、社内での報連相への意識が弱いため、報連相を起点によりよい組織にしていくことを考えるワークショップを行いました。

フォローセッションでは、「公式戦の前の忙しい時期だったけど、忙しい時期だからこそやったほうが良かった」、「他部門と連携を強化すると、こんなにアウトプットの質が変わるのかと体感できた。報連相は侮れない」などの声がありました。

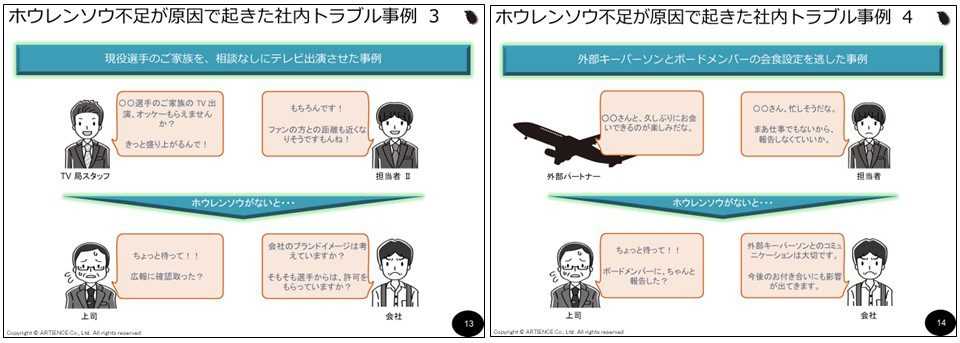

実際に研修では、その企業の部門間での報連相不足によるトラブルを共有しました。

上記以外にも事例などを通して、さまざま報連相ミスによる損害を学び、その後自組織において、素晴らしい報連相は何だろうかと探求し、報連相によって組織がどのように良くなるのかを対話しました。

他部署、上司部下の関係も良くなり、報連相を起点として状況が良くなったとのことでした。

今まで起こっていた大きなミスはなくなり、全社員のパフォーマンスも高まり、研修を実施した年は、最下位から優勝争いをするまでになったという話を聞いています。

3)まとめ

本コラムでは、報連相を強化するための研修に関して、お伝えしました。

はじめに、報連相研修では具体的にどのような内容を取り扱うべきなのか、原因別に具体的な研修内容例と抑えなければいけないポイントを説明しました。

その後に、原因にあわせた研修事例をお伝えしました。

報連相研修を行うことで、報連相の課題に対してのアプローチが可能になり、それが組織課題の解決にもつながっていきます。

報連相研修と言っても、さまざまなアプローチがあります。自組織の報連相が上手く機能していない原因を見極めて、研修を行うことが必要です。本コラムを通して、自組織に必要な報連相研修が見つかったのであれば、嬉しいです。

報連相研修の企画や実施でご相談があれば、ぜひ当社アーティエンスまでご連絡ください。