-

[ コラム ]

ファシリテーターになるには?~何を目指し、身に付ければいいのか~

- 「ファシリテーターになるには、どうしたらいいのだろう?」と考え、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。ファシリテーターには、公的資格はありません。(民間資格はいくつもあります)そのため、「自分はファシリテーターです」と言ってしまえば

- 詳細を見る

主体性は発揮できない?研修を起点に、社員の主体性を考える

更新日: ー

作成日:2022.6.9

「新入社員や若手社員がもっと主体性を持って行動してほしい」

「言われたことは一生懸命やるんだけど、それ以上のことはやらず、主体性に欠ける」

「管理職なのに、上からの指示を部下に伝えるだけで、主体性が足りない」

上記のような「社員の主体性」に関するお悩みやご相談を、人事・経営者の方々からよくいただきます。そして、「主体性を発揮させる研修をしてほしい」というお話になります。

しかしながら、この「主体性を発揮させる」という考え方はよろしくありません。

当社では、「主体性を発揮させる」という考えを持っていては、主体性が発揮されることはないと考えています。

なぜならば、主体性は、他者からの働きかけで「発揮させるもの」ではなく、「本人自身が発揮するもの」だからです。

そのためには、まず、研修内で受講生の主体性を解放し、その後に発揮するというステップが必要です。

本コラムでは、改めて「主体性とは何か?」を紐解きながら、研修内で主体性を扱う際の注意点などを具体的に解説していきます。

【参考】より深く知るための

『オススメ』コラム

目次

1)主体性とは、自分の意思で判断を行い、責任を持って行動すること

改めて、主体性とは何でしょうか?アーティエンスでは、下記のように定義しています。

「自分の意志で判断を行い、責任を持って行動すること」

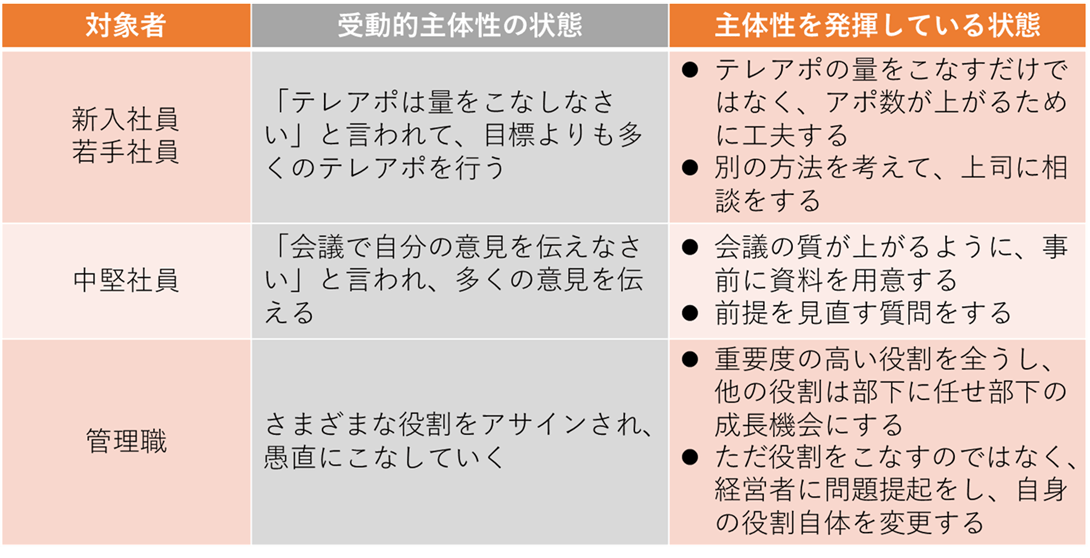

「主体性を発揮しなさい」と伝え、一見主体性が発揮されているよう見えることがあります。これは、受動的主体性に陥っている場合が多いです。受動的主体性とは、「決められた枠組みの中で一生懸命頑張る」というものです。

例えば、下記のようなケースです。

| 対象者 | 受動的主体性の状態 |

|---|---|

| 新入社員 若手社員 |

「テレアポは量をこなしなさい」と言われて、目標よりも多くのテレアポを行う |

| 中堅社員 | 「会議で自分の意見を伝えなさい」と言われ、多くの意見を伝える |

| 管理職 | さまざまな役割をアサインされ、愚直にこなしていく |

役割の範囲内で一生懸命頑張るのみにとどまります。言われたことしかできないという状態になったり、受動的主体性の発揮により息切れをして言われたこともできなくなるということも起きます。そして、「もっと主体性を持て!」という言葉が、また組織側から出てきます。

それでは、先ほどのケースで主体性を発揮している状態とは、どのような状態でしょうか?

主体性とは、「自分の意志で判断を行い、責任を持って行動すること」のため、時には自身の役割や相手が求めている枠組みさえ超えていきます。主体性が解放され発揮していると、モチベーションも、コミットも、リーダーシップも高い状態になります。

2)主体性が必要とされる理由

多くの方や企業や主体性が必要だと感じ、主体性のある社員を求めていると思いますが、その理由は何でしょうか。

当社では、主体性が必要な理由としては、VUCAを言われる時代に組織が適応するためだと考えています。

●自分の役割のみに目が行くので、視野狭窄になり、保身に走った縄張り争いや、責任の押し付け合いなども生まれる

●経営者など一部の人間に依存し、チーム学習がされないため、組織としての認知が広がらない。そのことで、適した意思決定ができない場合がある

これでは、イノベーションを起こす新サービス・新規事業なども生まれませんし、時代に適応するスピード感・一体感を持った組織力も養っていけないでしょう。

参考コラム:

【新入社員の教育方法】 主体性を高める効果的な4つのポイントとは?

知っておきたい。若手社員研修で主体性を引き上げるために大切なこと

3)社員が主体性を持てなくなる3つの状況

次に、「なぜ主体性を持てないのか?」を考えていきたいと思います。

主体性を持たないのは、すべて社員が悪いのでしょうか?主体性を持てないという環境や企業文化があるケースが多いです。本来、人は主体性を持っていますが、それを抑え込むような状況になっているケースをよく見ます。

よくあるケースとして、下記のようなものが見られます。

●意見を言えない(意思を持てない)

●正解を上司が持っている

これでは、本人が考える隙間がなく、社員自身で選択する機会も、自身の意思を発信する機会もありません。主体性など持てません。これらのケースを、詳しく見ていきましょう。

1. 指示命令が多い

業務範囲を細かく決めて管理すると、受け身にならざるを得ません。この状態が長く続くと、それが当たり前になり、考えることができなくなります。新入社員・若手社員時代に指示命令で仕事をさせたことにより、中堅社員になった後に考えなさいと言っても、なかなか主体的に考えられないという状況が起きます。

2. 意見を言えない(意思を持てない)

新入社員・若手社員・中堅社員が意見・意思を伝えたとしても、管理職が「自分たちの方が経験があり、知識もあるから」という考えで、「意見を聞かない・否定する」などが起きると、誰も意見を言わなくなります。そのような環境で主体性の発揮は起こりません。

また新入社員・若手社員のころから、意見・意思を伝える機会を創っておかないと、意思を持つトレーニングがされていないため、管理職になってから意思決定ができないという問題も出てきます。管理職がメッセンジャーになるというのは、とても根深い課題でもあります。

下記資料も参考にしていただければと思います。

若手・新入社員が自身の意見を言える環境を創っていくには?

3. 正解を上司が持っている

上司が「私が納得する施策を持ってこい」、「私の考えを形にして」などという仕事の渡し方をすると、上司の答えを探すことになります。

相手のニーズを組むという表現にすれば耳障りはいいですが、自分の意思はなく、受動的主体性が強化されていきます。上司が求めている以上の成果も出ませんし、多くの場合は成果を置きに行き、期待以下の仕事になるケースが多いです。「遠くにボールを投げようと思っても、ボールは手前に落ちる」という表現もあります。

4)主体性を解放・発揮するための働きかけ

本章では、主体性を解放・発揮するための具体的な働きかけをご紹介します。

1. 研修内でできる6つの働きかけ

研修内で主体性を解放・発揮するという体験を通して、現場に持って帰ることが可能です。研修内で主体性を解放・発揮を促すポイントを6つお伝えしていきます。

ポイント1. コントロールにつながるオペレーションやメッセージは、極力控える

具体例をあげると、「発言をした後に必ず拍手を求める」、「発言を求める際に、指名ばかりする」などがあります

・拍手があると一見盛り上がっているように見えますが、拍手をするという枠組みが強くなり、まさに言われたからやるなどの受動的主体性が強化されます

・指名ばかりすると、受け身が強くなります

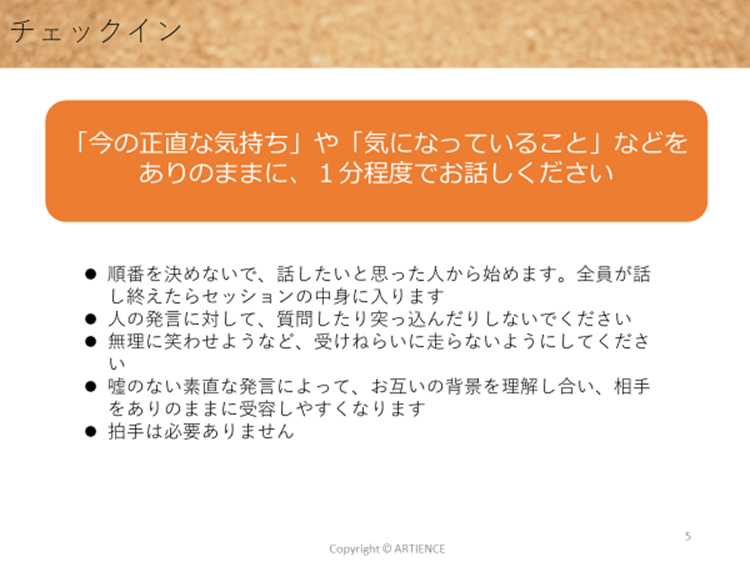

ポイント2. 本音が話せる安心安全の場を創る

本音が言える場でないと、「間違ってはいけない。正解を言わないといけない」、「いいことを言わないといけない」という文脈になり、主体性は解放されません

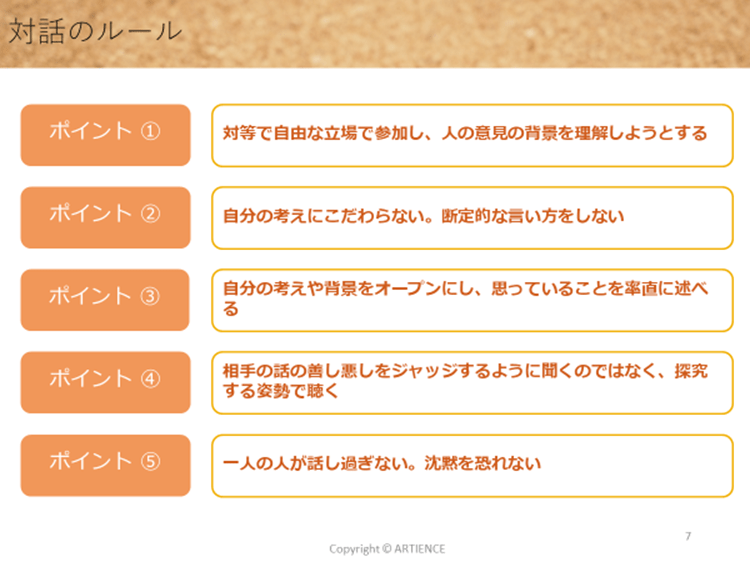

・安心安全の場を創るためにチェックイン)を行ったり、対話(ダイアログ)のルールなども受けることも必要です

(参考) アーティエンスが用いるチェックイン

※ チェックインとは、研修やワークショップの始めに「その場に入る」ために用いられる導入ワーク

(参考)対話(ダイアログ)のルール

ポイント3. 場の目的・目標を明確にする(もしくは、場の目的を参加者で創る)

研修の場の目的・目標が明確になっていることが必要です。その目的を踏まえて、主体性を発揮していきます

ただし時には目的・目標自体も、受講者と一緒に考えていくことが必要になる場合もあります

・受講生が違和感を発信した時は、まさに主体性を発揮しているので、その機会を可能な限り大切に扱うことが必要です

・目的・目標に対して、受講者が違和感を感じた際に、そのまま研修を進めると、予定調和になり、枠組みの中で進めようとするため、主体性は発揮されません

ポイント4. ワークを行う際など事細かい説明ではなく、考える余白を与える

ワークの説明でも受け身にならないようにすることが重要です

・講師・ファシリテーターからの説明に関してですが、少し乱暴なくらいでもかまいません

・そうすると、自分たちで進め方を考えることになりますし、分からなければ講師やファシリテーターに対して自発的に質問も出てきます

ポイント5. 選択する機会を多く創る

小さくてもいいので、自分で決めるということが重要になります

・例えば、席を自由に決めるなども一つの方法です

・当社では、付箋の色を変えて、付箋を自身で選ぶなども行います

ポイント6. ポジティブフィードバック・リフレクションを行う

・ポジティブフィードバックを行うことで、主体性をより発揮しようと意識と行動が強まります

・改善点ばかり考えるのではなく、自身の良かった点をしっかり内省(リフレクション)することで、主体性的に物事を捉えるようになります

当社では、ファシリテーションをテーマとした勉強会も行っておりますので、ご興味のある方は、ご参加くださいませ。

対話で育む「私たちの人材開発・組織開発」

2. (補足) 現場でできる働きかけ

「共に考える」機会・場を持つことが重要です。「自分で考えて」というのは、主体性を抑えてきたメンバーにはハードルが高いです。

例えば、下記のようなアプローチができるのではないでしょうか?

●(中堅社員に対して)会議の質を高めるために、会議をどのように進めたらいいかを、一度考えてくれないか。その叩きをもとに、一緒にブラッシュアップしよう

●(管理職に対して)管理職同士で、役割の調整を行ってもらえないか。部署を超えて、パフォーマンスが高まる方法を考えてほしい。必要があれば、経営陣も役割の調整の会議に入ります

日常のコミュニケーションもそうですが、会議、1on1などは、まさに共に考えるチャンスです。

5)主体性を開放・発揮を扱う際の注意点

主体性を開放・発揮を扱う際に、良く頂く2つの質問から、特に注意したいポイントをお伝えします。

社員の主体性を解放したい・発揮してほしいと思うけれども、ただのわがままになり、混乱が生まれそう

【回答①】

二つの観点で、お伝えしたいと思います。

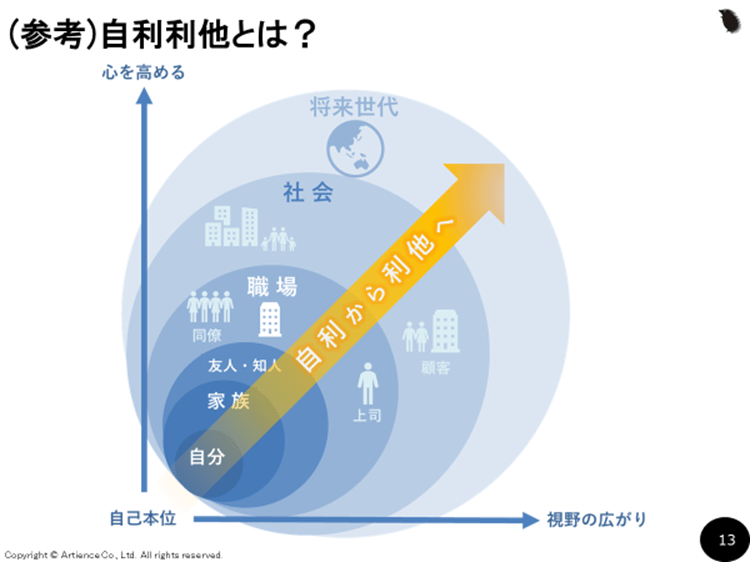

まず”わがまま”ということに対してですが、当社では主体性を解放・発揮する際には、組織人としての当事者意識を育むことと、精神的成長を促し自利利他の精神を大切さを伝え続けることが重要だと考えています。

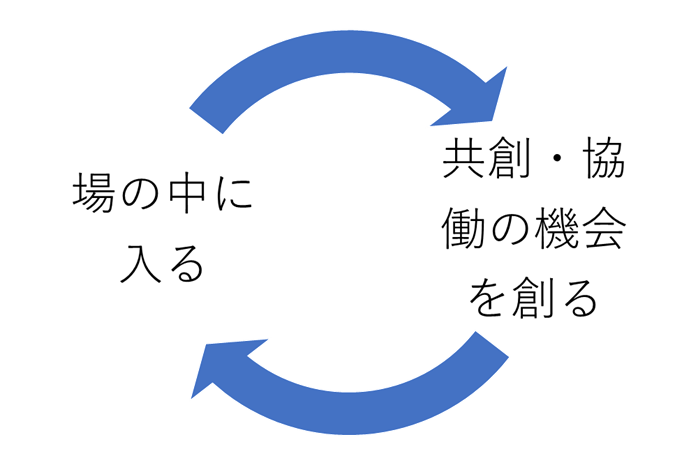

はじめに当事者意識に関してですが、「自他非分離が生まれるような場を創り続ける」を行うことで、醸成されていきます。下記のループを回していくことが重要です。

「当事者意識の育み方」に関しては、詳しくは下記コラムでご紹介していますので、こちらを参考にしていただければと思います。

社員の当事者意識を育む研修・ワークショップの創り方 ~人事が働きかけられることとは?〜

自利利他に関しては、リーダーシップを強化することで素晴らしい相互作用が生まれていくことを伝えています。ポジティブな影響を与えることで、それが自身にも返ってくるということです。

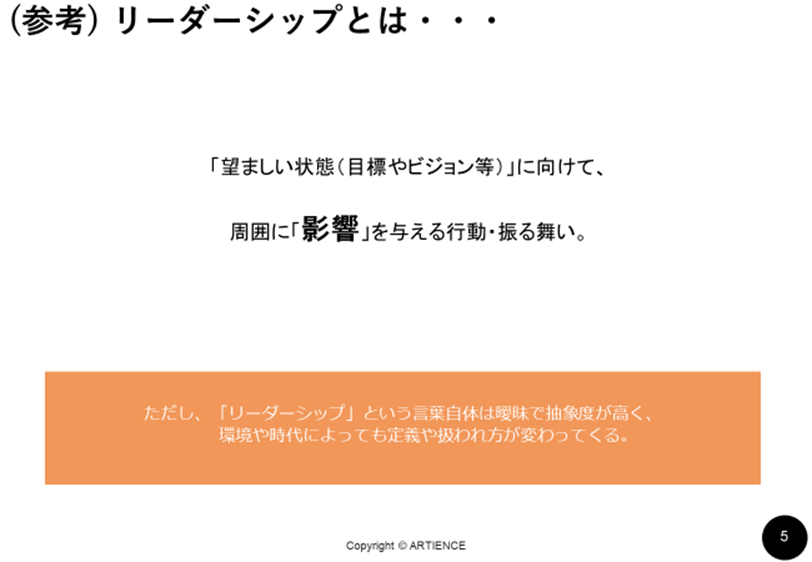

(参考) 一般的なリーダーシップの考え方

(参考) アーティエンスが定義するリーダーシップ

(参考) 自利利他とは

次に、“混乱を生む”ということに対してですが、こちらは歓迎する内容になります。この混乱は、クリエイティブカオスという言葉で表現されることもあります。主体性が発揮されると、衝突や対立関係が起きることもあります。ただし、イノベーションが起きるときや、組織変革が起きるときは、衝突や対立関係などをきっかけとして、今までの考え・常識などを否定し破壊していきます。混乱や衝突・対立などをよくないものと捉え、「臭い物に蓋をする」という発想で無理やり抑えつけたり、何となく見てみぬふりをすると、せっかく生まれてきた主体性が無くなってしまいます。この混乱の場を丁寧に扱うには、ファシリテーターの存在が重要になってきます。

※ 研修転移とは、「研修で学んだことが、現場で実践・活用され続けること」

【回答②】

「研修では、意志を持って主体的に参加しているけど、現場に戻るとまた元に戻ってしまいます」という話もをよく聞きます。

私たちが、よくお伝えするのは、二つの方法です。

一つ目はフォロー研修(リフレクションセッション)を設けることです。人は変化していても、日々の忙しさに追われると、変わっていないと思うことも多いです。質の良い内省(リフレクション)を行うことで、変化に気付き、主体性の発揮が強化されます。

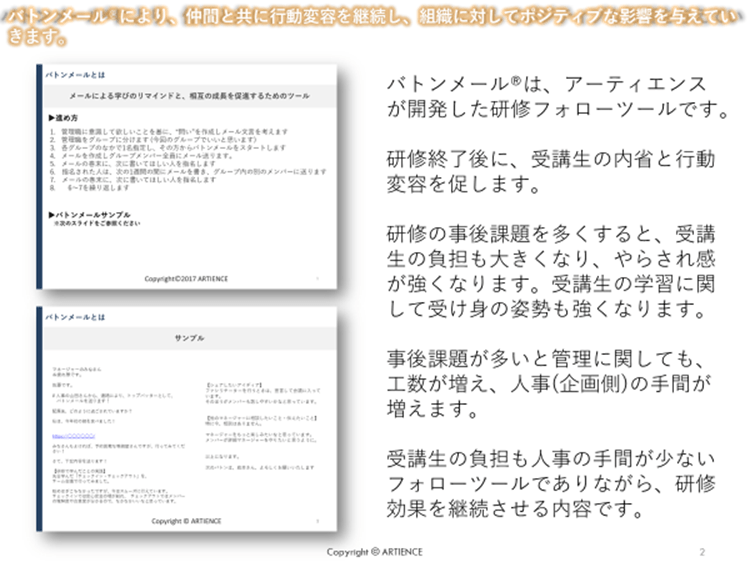

二つ目は、バトンメール🄬を用いることです。当社が開発したツールになりますが、こちらで主体性の発揮を促し続けることも可能です。

研修内で主体性を解放する働きかけを行っても、フォローが適切でないと、元に戻ってしまうことは往々にしてあります。受講生の行動変容が見え始めても、現場は何も変わっていないからです。

現場でも主体性を発揮するためにも、現場で継続できる仕掛け・支援や、主体性を伴い自身や組織が変化・成長したという実感を設けていくことが必要です。それが、彼らの行動変容にドライブをかけていきます。

6)まとめ

主体性の発揮は、一朝一夕では行えませんが、私たちアーティエンスは、人は本来、意思を持ち、主体的に行動できると考えています。

「何が主体性を抑えているのか、主体性を解放するためには、どうしたらいいか?」という問いを、研修を企画時にすることが重要です。

最後にある組織の若手・中堅社員の主体性が解放・発揮されたエピソードをご紹介します。

3年目から6年目のメンバーが集まり、若手社員のリーダーシップ開発のワークショップ(二日間)を行いました。一日目の午後に入ったタイミングで、若手社員の一人がイライラした口調でこのように伝えてきました。

「「主体性を発揮しろ!」と上司から言われるが、意味が分からない。やることはしっかりやっているし、会社は、私たちに何を求めているんだ。今日の研修も意味が分からない」

人事の方と相談をし、午後のセッションをすべて変更しました。彼の発言は、まさに主体性を発揮されていたからです。「自分の意志で判断を行い、責任を持って行動すること」を実践していました。この機会を大切に扱うことが、彼らのリーダーシップ開発や主体性発揮になると、私たち(企画チーム)は受けとめました。

✳︎ 当社では、お客様と共に企画チームを創ります。

改めて若手社員の皆さんに研修の目的・目標(リーダーシップ開発)を伝えて、どのように扱うを対話していきました。そうすると、発言した若手社員の方以外からも、「本当は、今の会社のやり方には賛成できない」、「もっと挑戦をしたいけど、上司はすぐに否定する。やる気もなくなる」など、さまざまな問題意識が出てきました。その後、OST(オープンスペーステクノロジー)という手法を用いて、徹底的に対話をしていきました。

一年後、同じ若手社員のリーダーシップ開発のワークショップ(二日間)を実施した際には、彼らから出てきた問題意識は変わっていました。「どうやって、他部署と連携を取るといいのか」、「私たち若手社員から、組織課題に対してアプローチできることはないか」ということでした。

一年目の研修において、せっかく主体性が発揮しているのにもかかわらず、若手社員の勇気を持った発言を言い負かしたり諭したりして用意してきたものを、ただ進めていたのでは、若手社員の変容は起きなかったでしょう。

研修を丁寧に企画して、研修現場を大切に扱うことで、主体性は解放・発揮するきっかけを創ることが、可能です。それを現場で育むことで、主体性が解放・発揮する企業文化が創られていきます。

VUCAに適応するために、本コラムを通して、改めて主体性を自組織でどのように扱うかを考えていただければと思います。