- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年5月16日_OJTトレーナー研修ー公開講座研修レポート

- 本内容は、2023年5月16日に開催された「OJTトレーナー研修」の公開講座研修レポートです。(参加企業数:3社、参加人数:18名、5グループ、オンライン1クラス)1)研修概要研修目的・学びのポイントと、当日のアジェンダ当日のアジェンダ1.

- 詳細を見る

新入社員を伸ばす上司の教え方とは?即戦力として活躍してもらうためのポイント

更新日: ー

作成日:2022.10.20

「いよいよ来週から新入社員が配属。どのように仕事を教えるのが良いのだろう?」

「新人に仕事を教えているけど覚えが悪い。もっと効果的に教えるにはどうすれば…」

上記は、新入社員育成に取り組む上司やトレーナーの方々から、よくお聞きするお悩みです。

入社したばかりの新入社員は、仕事についてほとんど何も知りません。そのため、上司やトレーナーなどの周囲の人が仕事を教え、1日も早くパフォーマンスを上げられる人材に育て上げていく必要があります。

ただ、多くの場合、「自分の仕事を人に教えること」を体系的に学ぶ経験は少ないため、他者へ教えることに苦手意識を持っている方も少なくありません。

そこで、本記事では、新入社員が1日でも早くパフォーマンスを発揮していくために意識したい、たった一つのポイントと、具体的な教え方を解説していきます。ぜひこの記事を読んで、新入社員への教え方を理解し、新入社員の早期活躍を支援していきましょう。

目次

1)新入社員への教え方で意識すべきは「自律自走」への支援

新入社員への教え方において意識したいたった一つのポイント、それは「新入社員の自律自走を促していくこと」です。

新入社員が1日でも早くパフォーマンスを発揮していくためには、できる限り早期に、独り立ちをしてもらう必要があります。上司やトレーナーのフォローの下、仕事を進めていると、パフォーマンスの発揮に限界があります。

・いつまでも上司・トレーナーの指示のもと、受け身で言われたことしかしない新入社員

・自分で考えて、上司・トレーナーに自ら確認して、仕事を進める新入社員

どちらがパフォーマンスが高いかは一目瞭然でしょう。

ただ単に業務を教えるのではなく、新入社員が自律自走していけるような教え方が必要です。

参考:新入社員の独り立ちをサポート!組織としてできる4つの観点と11の施策

2)【教える内容別】自律自走を促す教え方のポイント

教える内容別に、新入社員の自律自走を促す際に意識したいポイントをお伝えします。

①一般的なビジネススキルや専門スキルを教える場合

ビジネススキル・専門スキルを教えるときの、新入社員の自律自走を促す教え方は、2つのポイントがあります。

・育成計画を立てて目標を細分化することで、成功体験を積み成長実感を持てる

・マニュアルを用意し、「手本・実践・内省・フィードバック」で次につなげる

小さい目標を達成していくことで成功体験を与え、自信とモチベーションを与えることが、自律自走を促すことに繋がります。2つのポイントについて具体的にお伝えします。

育成計画を立てて目標を細分化することで、成功体験を積み成長実感を持てる

新入社員の自律自走を促すための教え方として、育成計画を立てて目標を細分化することで、成功体験を積み、成長実感を持てるようにすることが必要です。成功実感を持てると、自信がつき、少し難しいと感じる課題に対しても果敢に取り組めるようになります。

具体的には、育成計画を立てて、育成計画の目標に乗っ取って、フィードバックを行います。

育成計画は始めのうちは1週間や1か月ごとまで細分化して考えましょう。

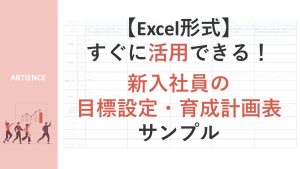

育成計画のイメージは、下記になります。

【参考】営業チームの新入社員向け 1か月の育成計画例

※ 当社「育成担当者・OJTトレーナー研修」テキストの一部

もし、新入社員に対して小さい目標が無く、1年後こうなっていて欲しいという大きな目標のみしかないと、新入社員はそのためにどのようなステップを踏んでいけばいいのかが分かりません。また、いきなり大きな目標を提示されても、入社してすぐの新入社員には乗り越えられる気がせず、自分には無理かも知れないとモチベーションが下がってしまうこともあります。

そのため、頑張ったらできるかもしれないと新入社員が思えるような小さくて具体的な目標を立てて、クリアしていくことで、成功体験を感じてもらえるようにするのです。

このように成功体験を積み、新入社員が自らチャレンジするサイクルを作り出せると、自律自走を促すことになるのです。

マニュアルを用意し、「手本・実践・内省・フィードバック」で次につなげる

新入社員の自律自走を促すための教え方として、まずはマニュアルを用意することが重要です。

マニュアルを渡すことで、何度も振り返りを行うことができるためです。マニュアルをもとに、下記のように進めていきます。

①トレーナー(指導者)が新入社員の前で手本を見せる

②新入社員がマニュアルを見ながら、実践する

③新入社員にマニュアルを活用して実践してみて、感想(トレーナーとの違いなど)・疑問・質問を考えさせる

④その後、感想(トレーナーとの違いなど)・疑問・質問に対してフィードバックを行う

まずトレーナーの手本を見ることで、新入社員はこれから行うことの全体イメージを持つことができます。次にマニュアルを見ながら実践すると、理解していたようで理解できていなかったことがあることに気が付きます。そこで、気が付いたことや感想、質問をすることによって、理解を深めることができるのです。

人は、理解したと思っていても、いざやってみないと分からないことがあるため、トレーナーがそばにいるときに実践することが大切です。

実際に、2022年度卒の方への新入社員研修を行ったときに、報連相で何をどのように伝えればいいを学び、その後ワークで実際に学んだことを活かして実践してもらいましたが、多くの方が、戸惑っていて、研修終了後のアンケートにも、分かったとできることは違うということを感じたというコメントが多くよせられました。

一度体験をすると、記憶に残りやすくもなるため、結果的に仕事を覚えるスピードが上がり、自律自走を促すことに繋がるのです。

②社会人・組織人としてのマインド・立ち振る舞いを教える場合

社会人・組織人としてのマインドや立ち振る舞いを教える際は、次の2点がポイントです。

・心理的安全性な場を提供し、ワクワク感と健全な危機意識を持たせる

・自身のありたい姿とのギャップを埋める

心理的安全性な場を提供し、ワクワク感と健全な危機意識を持たせる

新入社員の心理的安全性を確保した職場環境で、「ワクワク感」と「健全な危機意識」の両方を持ってもらえるような教え方が重要です。

そうして仕事を積み重ねることで、仕事に対して自信を持てるようになったり、仕事に対する向き合い方が変化し、自ら成長していく自律自走する新入社員になっていくのです。そのための土台となる安心できる~心理的安全性のある職場環境は、関係性によってつくられるため、普段から新入社員と良い関係を築いておくことが必要です。

心理的安全性とは、チームの中で対人関係におけるリスクをとっても大丈夫だというチームメンバーに共有される信念のこと。以下は「心理的安全性」に関する参考コラムです。

・心理的安全性研修のゴールは何?|企画から実施方法まで詳しく解説!

・テレワーク時代の”チームの心理的安全性”の創り方

・管理職に必要な心理的柔軟性とは~心理的安全性を創る第一歩~

安心できる場があるうえで、仕事に対するワクワク感と健全な危機意識を持てると、新しいことにも積極的に取り組んでいけますし、困難なことを乗り越えてきたという経験を積み重ねることで自信にも繋がっていきます。さまざまなことを経験していく中で仕事への意識も変化し、仕事をやる意味などを自分なりに見出すことができると精神的にも成長するため、自律自走できるようになるのです。

このように心理的安全性の場で、ワクワク感と健全な危機意識を持って様々な経験をすることで、仕事の意味を自分の中で見出すことに繋がり、結果的に自律自走する新入社員に育っていくのです。

自身のありたい姿とのギャップを埋める

新入社員の自律自走を促すための教え方として、自身のありたい姿とのギャップを埋めることを意識した教え方が重要です。

新入社員がありたい姿に近づけていると感じることができると、自主的にありたい姿に近づこうとするため、仕事に対するモチベーションが高まり、結果的に自律自走できる新入社員になっていくのです。自身のありたい姿(ビジョン)と現実のギャップを埋めるために行動することをクリエイティブテンションと言い、自らの力を最大限に発揮できる状態になります。

「ビジョンの力をうまく利活用して緊張感を維持することによって(中略)高い想像性を生み出すことができます。現実にばかり引っ張られたり、現実から逃げようとしたりしていては、よいパフォーマンスは得られません。ビジョンによって方向づけされた、良質で適度な緊張が、自らの力を最大限に発揮してくれるといってよいでしょう。」

【引用】小田理一郎『「学習する組織」入門』(英治出版)

例えば、ありたい姿として、A先輩みたいに仕事をできるようになりたいと考えている新入社員がいるとします。A先輩の具体的にどんなところに憧れているのかを細かく分解していき、自分の目標(ありたい姿)として言語化するところから始めます。

ありたい姿が言語化出来たら、最終的なゴールの期間と、ありたい姿になるためのステップをつくっていきます。このステップは、新入社員が頑張ったら達成できるというようなレベルに設定しておくと、モチベーションを保ちながらクリアしていくことができるようになります。ステップが設定出来たら、後は新入社員が自身でステップをクリアしていくために努力していくことができるため、自律自走できる状態になるのです。

ただ、この時に注意すべきことが2点あります。 1点目は、新入社員が独りで目標やステップを設定することは難しいため、ステップを創るまでは上司やトレーナーと共に考えてもらうことです。新入社員は仕事について見えている幅が狭いため、上司やトレーナーの俯瞰的な視点を持って、ありたい姿に近づくための設定をしていただけたらと思います。

そして、2点目は、ステップを設定した後も、その後放置してしまうのではなく、定期的に状況を確認する機会を設けることです。ステップをクリアしていく中で、悩みが出てくることもあるため、定期的に状況を確認してフォローしていただけたらと思います。

参考:新入社員の放置は今すぐ止めるべき!その理由と対処方法5選

このように自身のありたい姿とのギャップを埋めることを意識した教え方ができると、新入社員がありたい姿に近づけていると感じ、モチベーションが高まるため、結果的に自立自走できる新入社員になっていきます。

3)新入社員への教え方で心掛けたい4つのポイント

新入社員の自律自走を促すために、心掛けたい4つのポイントがあります。

①今の新入社員の傾向や価値観をふまえた教え方であること

②パワハラ・セクハラと受け取られない言動を意識すること

③組織が一体感を持って新入社員を育てること

④教え方を実践してできるようになること

①今の新入社員の傾向や価値観をふまえた教え方であること

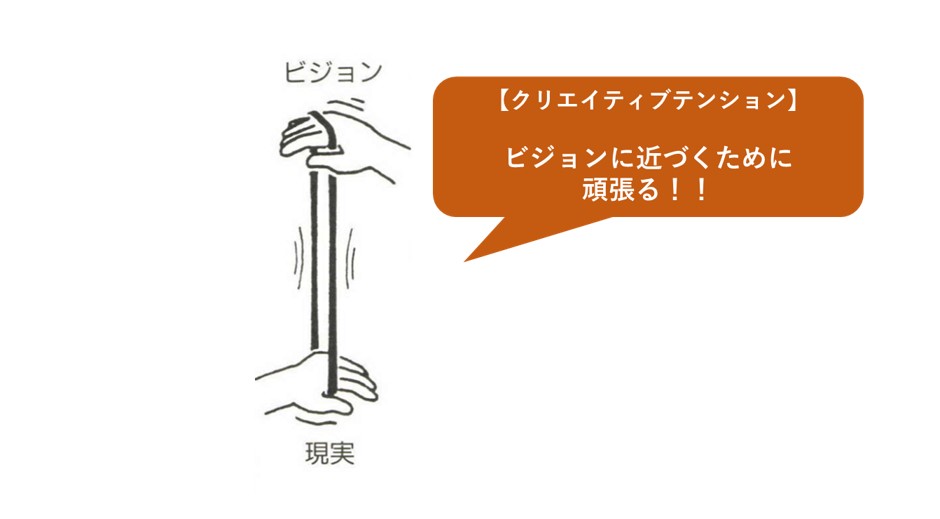

時代と共に新入社員の傾向や価値観も変わります。「自分が新人の時は、こう教えられたから」という考えだけでは、適切に指導できない場合もあります。

当社独自調査の結果、最近の新入社員の特徴として、次の3つが挙げられます。

※当社新入社員研修資料より一部抜粋

このような特徴を持っていることから、次のことを意識して教えることが大切です。

・べき論で教えるのではなく、新入社員に問いを投げかけて一緒に考えていく教え方

・「ありたい」という内側からの変容を促したうえで、規範やルールなどを伝える教え方

・出来事に対して背景を確認した上でフィードバックする教え方

「こうすべき」や「一般的に…」と教えられても、「なぜ?」という疑問が生まれ、納得感のある説明が返ってこないと教えを受け取ってもらえません。これは多様性を認めていこうという環境下で育ってきたことや、SNSなどを通じて、色んな人がいることを知っていることが影響していると考えられます。

そのため、例えば、営業で受注確率を上げるためにこうすべき、という伝え方ではなく、営業で受注確率を上げるためにはどうしたらいいと思う?という問いを投げかけて、対話をしながら一緒に答えを探していくという方法が良いでしょう。そうすることで、人から言われたことではなく新入社員が意見を持って出てきたことを実行することになるため、納得感を持って進めることができます。

また、フィードバックも、最近の新入社員が受け止められるような教え方をすることが求められています。ネガティブフィードバックに対して苦手意識を持っていることと、ポジティブフィードバックも素直に受け取れず謙遜してしまう方が増えているためです。

最近の新入社員が学生時代のときに、「みんな平等、個性を大事にという考え方」により「褒められたり注意される機会、ネガティブフィードバックを受ける機会」が少なかったことが原因として考えられます。そのため、上司や先輩は自分の結論だけを伝えるのではなく、背景を確認し、共に考えながらフィードバックすることを意識しましょう。

例えば、お客さんに間違った資料をメールで送付してしまった新入社員がいたとしましょう。その時に、感情的な怒りの気持ちは一旦抑えて、「お客さんに間違った資料を送ってしまっていたよね。何でこういうことが起きてしまったのか原因を教えてもらえる?」と質問します。

そして、新入社員が答えたことを受けて、「なるほど、そうだったんだね。そしたら、次に同じことが起きないようにするためにできることはある?」と問います。新入社員から返ってきた答えで問題無さそうであれば、なぜこのミスがいけないのかという理由を教え、次からその手順で行ってもらうように伝えて終了です。

新入社員の意見を聞き、同じミスを繰り返しそうだと判断したら、「今の改善策を聞いてみて、私だったらこのタイミングでまたミスをしてしまいそうに思ったんだけど、○○さんはどう思う?」など質問を繰り返して、一緒に改善策を考えていきましょう。

今の新入社員にあった教え方のためには、継続的な対話が必要です。教えることに対して時間は掛かりますが、一つ一つのことを丁寧に行うことで、少しずつ成長できるため、ぜひ対話を通して教えるという方法で行ってみてください。

②パワハラ・セクハラと受け取られない教え方であること

パワハラやセクハラが大きな問題とされており、比較的訴えやすくなっているという状況のため、言動・行動に注意しましょう。この問題に関しては、明確な線引きがあるわけではなく、上司やトレーナーは意図していなくても、新入社員から見て、パワハラやセクハラに感じてしまったら、それは問題となってしまうため十分に注意する必要があるのです。

パワハラの事例では次のようなものも含まれています。

結論: 本件メールの表現において許容限度を超え、著しく相当性を欠くものであって、不法行為を構成する、とした上で、送信の目的、表現方法、送信範囲等を総合すると、賠償金額としては、5万円が相当と判断した。

事案の概要: Xは、A社のBサービスセンター(SC)で勤務するところ、その上司である、Yが、Xに対し「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います」などと記載された電子メールを、Xとその職場の同僚に送信した。Xはこのメール送信が、不法行為に当たるとして、損害賠償を求め、訴えを提起した。

れた事案このように上司から部下に対するメールが、不法行為として損害賠償が認められる場合があるのです。上司やトレーナーからすると、そんなつもりで言ったわけではないのにと思うようなことも、受け取る新入社員によっては、ひどく傷つけられたと感じることもある、ということを十分に理解した上で、新入社員と接することが必要になります。

③組織が一体感を持って新入社員を育てる教え方であること

新入社員の育成方針を言語化し、育成計画や内容をオープンにするようにしましょう。

そうすることで、育成の方向性を合わせることが可能になりますし、上司やトレーナーだけに負荷が重くかかるということが無くなるためです。

具体的には、新入社員の育成方針を、誰が読んでも同じ理解ができる程度まで明確にして、新入社員に関わる社員(時には全社員)に対して共有するのもいいでしょう。会社全体で新入社員を育成する文化が創られると、新入社員は誰にでも相談しやすくなりますし、受け入れてもらえている感覚を強く感じることができるでしょう。

新入社員は、右も左もわからず毎日不安の感情を持ちながら仕事を行っているため、その不安を会社全体で包み込み、助けてあげられると安心して仕事に取り組むことができるようになるため、結果的に自律自走を促す新入社員になっていくのです。

④教え方を実践してできるようになること

理解しただけでなく、実践できるようになることが大切です。ここまでお伝えした内容で、教え方について理解して頂けていると思いますが、すぐに実践できるかと聞かれると難しさを感じるのではないでしょうか。皆さんにも経験があると思いますが、「分かった」と「できる」は違います。

教え方について、実践する前の準備としては、ロールプレイングを行ったり、研修に参加するという方法があります。教え方は、理解しただけでいきなり実践は難易度が高いです。知っていることと実践することは違うということを理解して、練習の場をつくっていただけると良いかと思います。

【参考】ロールプレイングの注意点

ロールプレイングを行うときの注意としては、教えられる方が新入社員になりきるということが重要です。新入社員が知っているであろう知識量や言動を想像してなりきらないと、ロールプレイングを行ってもそこで得られることが少なくなってしまうためです。

当社の教え方を伝える、OJTトレーナー研修では、教え方についてのインプットはもちろん、研修の場でリアルな場面を想像しながら実践してみるシミュレーションワークを多く行います。

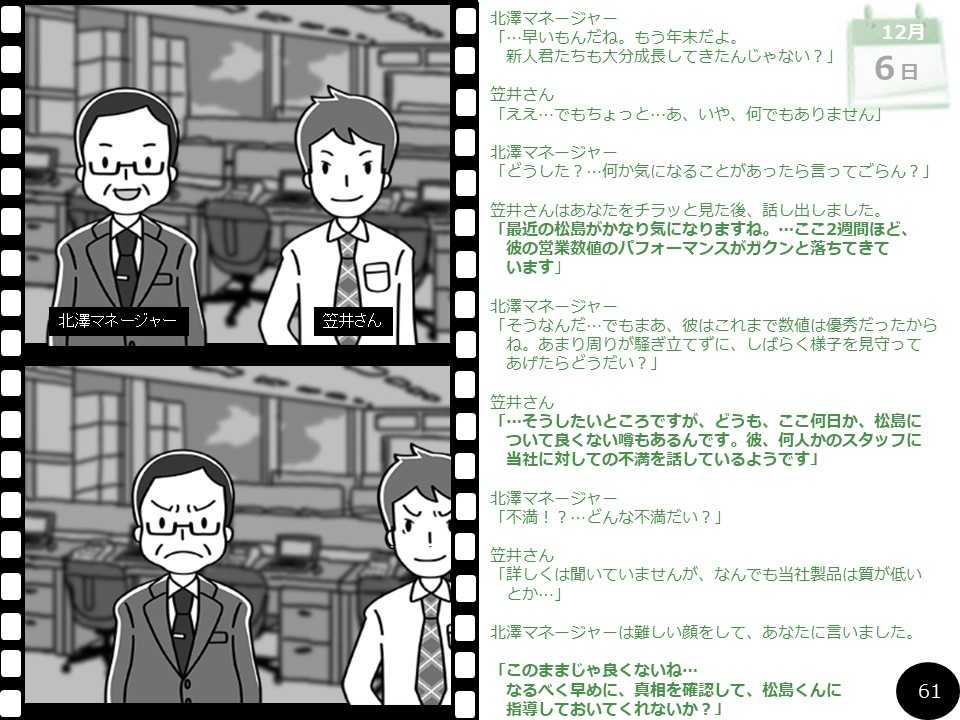

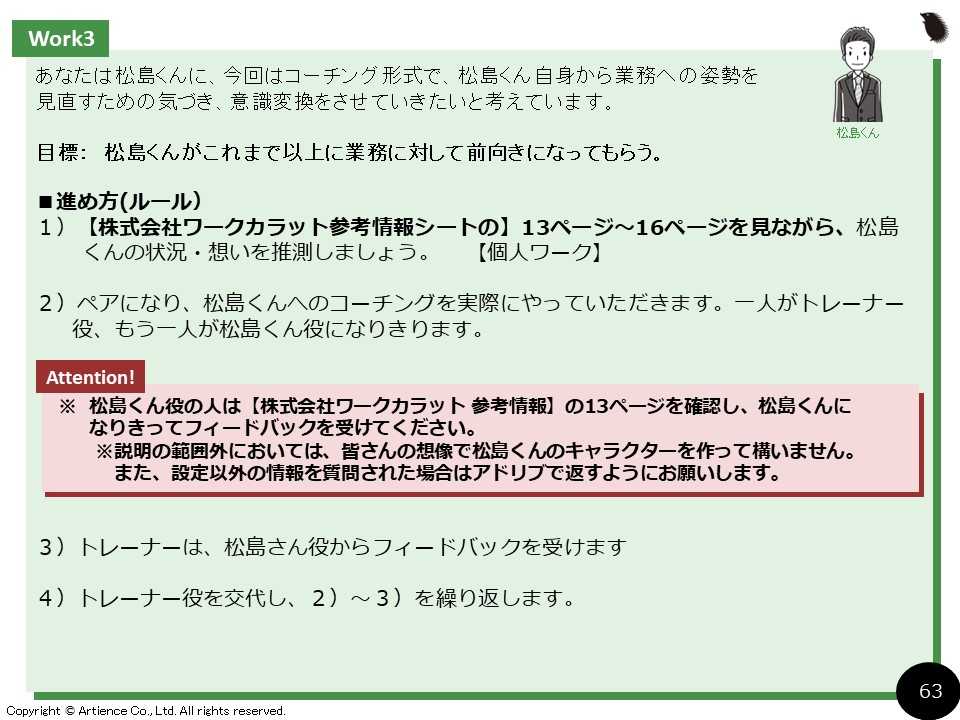

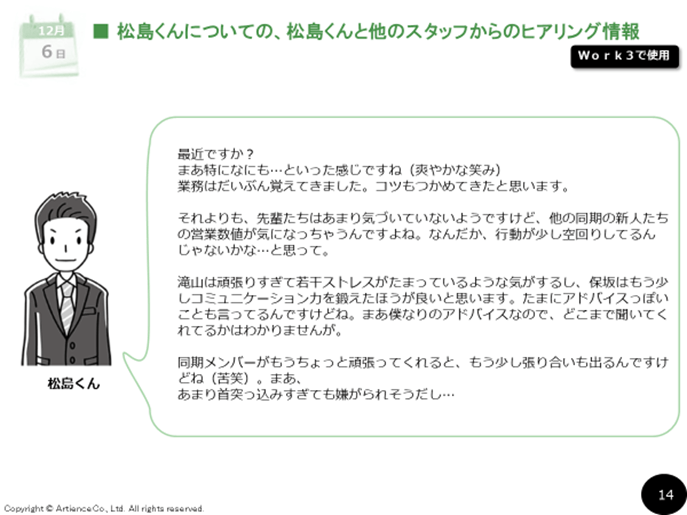

例えば、営業の数値が一気に下がって、自社製品について悪く言っているという新入社員の松島君について、真相を確かめて指導するというシチュエーションがあります。

これに対して、松島君役の人は、下記のような最近の新入社員の特徴を反映した新入社員になりきり、指導を受けるという経験を行います。 ※当社育成担当者・OJTトレーナー研修テキストより一部抜粋

※当社育成担当者・OJTトレーナー研修テキストより一部抜粋

ある程度新入社員の設定があることで、新入社員役の人もなりきりやすくなりますし、ロールプレイングが終わってから、なぜ松島君が先ほどのようなコメントをしたのかを指導者が確認できるというところも、言動の背景を確認できるためポイントです。

研修で現場に近いシミュレーションワークを行うことで、やったからこそわかる難しさを感じることもあります。そこで出てきた疑問などを研修の場で確認し、研修が終わったらすぐに実際の現場で実践して活かせるようにしていきましょう。

4)「新入社員への教え方」に関するよくある質問

新入社員への教え方について、よくいただくご質問をあげていきます。

【質問①】新入社員がメモを取りません

この内容は、ビジネススキルに関する設問のため、2)自律自走を促すための内容に合わせた教え方の①一般的なビジネススキルや専門スキルでお伝えしている、マニュアルを用意し、「手本・実践・内省・フィードバック」で次につなげるの内容を参考に考えます。方法としては2通りあります。

①基本的に、全てメモを取ってもらいます。相談後、メールでメモの内容を上司・トレーナーに送る、という方法です。 メモの習慣化が生まれて、メモの内容を整理・まとめる思考力も養われます。

※ 全てメモを取る理由は、新入社員のうちは、メモをする・しないの判断基準を持てていないためです。

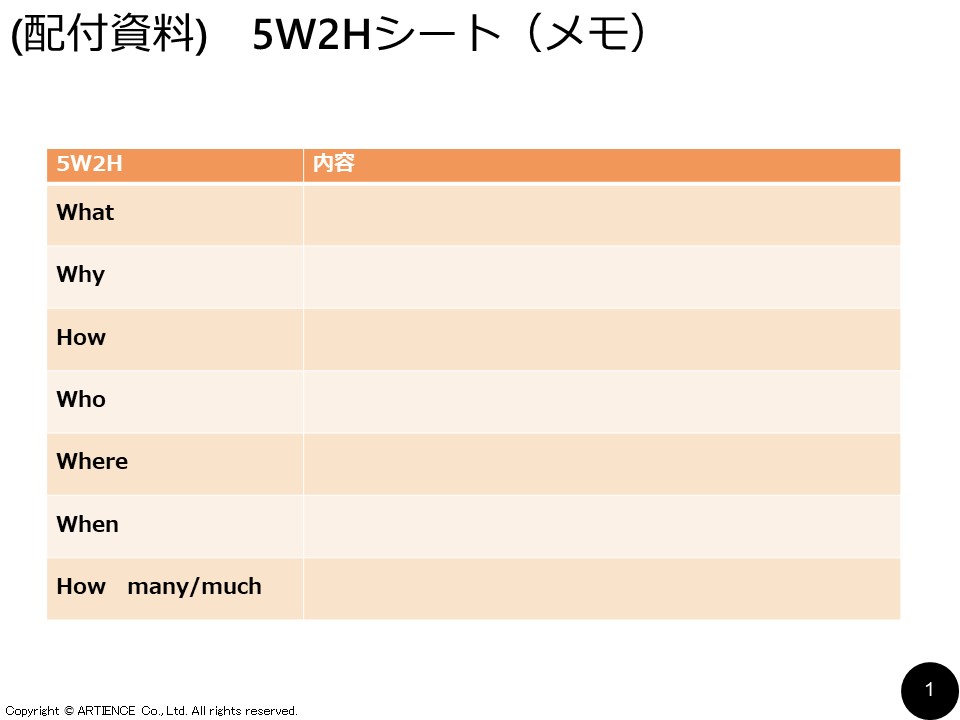

具体的には、5W2Hシートなどを用いて、メモをしてもらいます。相談後、メモの内容を上司やトレーナーに確認してもらうと、新入社員は自分以外の人も読めるようにと読みやすいメモを取ることができ、結果的に整理する能力が養われるということになります。

また、上司やトレーナーは、そのメモを共有してもらうことで理解に相違が無いことを確認することもできます。メモを後ほど上司やトレーナーに共有する、というルールが作られていることで、メモを習慣化できるようにします。

【参考】メモ用5W2Hシート

※当社ビジネススキル研修のテキストより一部抜粋

※当社ビジネススキル研修のテキストより一部抜粋

【質問②】厳しく教えるとへこみますし、優しすぎると危機感を持ちません

この内容は、社会人・組織人としての立ち振る舞いに関する設問のため、2)自律自走を促すための内容に合わせた教え方の②社会人・組織人としての立ち振る舞いの教え方でお伝えしている心理的安全性の場で、ワクワク感と健全な危機意識を持てるようにするの内容を参考に考えます。

この場合は、事実と感情(良い感情も、ネガティブな感情も)でフィードバックを行いましょう。フラットに状況を観ながら、相手のケアとして自身の感情を見せるということを行います。

例えば、新入社員の営業に同行したところ、ヒアリングの改善が必要だと感じたとしましょう。その時に、まず事実として起きたことを伝えます。「クライアントがマーケティングを課題だと感じている」という情報のみで、その後自社サービスの提案をしてしまい、「なぜマーケティングに課題を感じているのかを深掘りできていなかった」などです。その事実が起きていたことを新入社員と確認し合い、その後、感情として、「クライアントがその後の提案に対する納得感が弱くて、もったいないなと私は感じた」などを伝えます。

このように事実と感情を伝えることで、事実に対してフィードバックしていることが分かりますし、なぜフィードバックしてくれているのかも新入社員が理解することができます。次回は、フィードバックしてもらったことを活かして頑張ろうという思いに繋げることができるため、成長を促すことができるようになります。

【質問③】何度も同じことを聞かれたり、同じミスをします

この内容は、ビジネススキルに関する設問のため、2)自律自走を促すための内容に合わせた教え方の①ビジネススキル・専門スキルでお伝えしている、マニュアルを用意し、「手本・実践・内省・フィードバック」で次につなげるの内容を参考に考えます。

この場合、新入社員にとって理解が難しかったり複雑なことの可能性が高いため マニュアル化しましょう。新入社員のせいにするのではなく、仕組みとしてできることはないか考えて、改善することが必要です。

具体的には、「新入社員から何度も聞かれる質問やミスに関するマニュアルがあるか」、「新入社員が読んで理解できるようになっているか」、「適切に更新されているか」などを確認しましょう。特にミスが起きやすい業務については、マニュアルの中に失敗事例を記載しておくと、未然に防ぐことも可能です。

新入社員から何度も同じ質問を受けたり、ミスがある場合は、新入社員に分かりづらいことがあるためです。その場合は、教え方として、マニュアルを用意するということから行いましょう。

【質問④】世代間ギャップや性別が異なるので、どう教えたらいいか分かりません

この内容は、3)新入社員への教え方で、気を付けるポイントでお伝えしている、今の新入社員にあった教え方の内容を参考に考えます。

この場合、相手のことを理解できていない前提を持ち、新入社員の状況を観ながら教えるということを行います。理解できないという前提があると、相手のことをよく観察して、適切な教え方を探すことができるためです。

例えば、機材の使い方を教える時、勝手にスマートフォンで写真を撮りだす新入社員がいたとします。相手のことを理解できないという前提が無いと、上司の時代にはありえないことなので、怒りの感情が出てきてしまうかもしれません。

しかし、相手のことを理解できないという前提で相手のことをよく観察すると、撮影した写真上で注意が必要な名所に印をつけていたり、後日自分なりに機材の扱い方の資料を創っていたりと、仕事をするために行っている事だと理解できるかもしれません。教えてもらったことを、自分なりに分かりやすくメモするためという背景が見えると、その後の教え方も変わってきます。

このように上司やトレーナーが持っている常識で判断するのではなく、新入社員は何のために行っているのかということを観察できると、新入社員に合わせた教え方ができるようになります。

【質問⑤】自分で調べもせず、相談に来ます

この内容は、ビジネススキルに関する設問のため、2)自律自走を促すための内容に合わせた教え方の①ビジネススキル・専門スキルでお伝えしている、マニュアルを用意し、「手本・実践・内省・フィードバック」で次につなげるの内容を参考に考えます。

この場合、相談の際に、稚拙でもいいので仮説・意見を持ってくるように促すようにしましょう。そうしないと相談にきてはいけないというルールにしたり、もしくは毎回確認するのです。そうすることで、自分で考えるという習慣を創ることができます。

例えば、カスタマーサービスの対応を行っている新入社員が、お客さまからお問い合わせ頂いた内容について自分では判断が出来ず、トレーナーに相談しに行ったとします。その時に、あなたはどう答えるのがいいと思う?という問いを必ず投げかけます。そこで出てきた答えを受けた上で教えるということを行うのです。そうすることで新入社員が、トレーナーの人に相談しに行くと必ず自分の意見を聞かれることに気が付き、用意しておこうという思考になっていきます。

新入社員の意見を聞くという時間を設けないで、教えてしまうと、自分の考えを持ってくるという習慣が身につかなくなってしまいます。相談しに来たときは、新入社員の意見を聞くということを徹底することで、新入社員が自主的に意見を持ってくることを促せるようにしていきます。

【質問⑥】何をやっても新人が育てられない

さまざま課題があり、その課題が複雑に絡み合っているかもしれません。

使えない新入社員の特徴と原因|29の対処法を解説 のコラムでは、新入社員育成に関する29の対処方法が書かれています。詳しい内容は、ぜひそちらのコラムをご参考ください。

5)まとめ

新入社員の教え方は、様々なHow toがありますが、自律自走を促すものでなければなりません。新入社員を教えることの目的は、早く独り立ちをしてもらうことで、そのためには自分で考えて行動することが必要だからです。

そのため、この記事では新入社員の自立自走を促すための教え方を内容に合わせてお伝えしました。

一般的なビジネススキル・専門スキルを教える場合

・育成計画を立てて目標を細分化することで、成功体験を積み成長実感を持てる

・マニュアルを用意し、「手本・実践・内省・フィードバック」で次につなげる

社会人・組織人としてのマインドや立ち振る舞いを教える場合

・心理的安全性な場を提供し、ワクワク感と健全な危機意識を持てるようにする

・自身のありたい姿とのギャップを埋める

自律自走を促す教え方は、単純に業務を教えることより時間も掛かるし難易度も高いですが、結果的に、上司やトレーナー、そして組織のためになります。新入社員の自律自走を促す教え方によって、新入社員も上司やトレーナーも、組織も良い方向に進んでいくことを願っています。

参考│元工場長が明かす、部下とのコミュニケーションを円滑にする3つのテクニック!(日本アイアール株式会社 アイアール技術者教育研究所)