- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月10日 上司との協働体感研修ー公開講座研修レポート

- 2023/4/12作成ー本内容は、2023年4月10日に開催した「上司との協働体感研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:13社、参加人数:71名

- 詳細を見る

4つの具体施策でやる気のない新入社員を変えよう│やる気のない原因と上司・組織ができる施策を紹介

更新日: ー

作成日:2023.10.13

「新入社員からやる気が全く感じられない…」

「今どきの新入社員のやる気は、どうしたら上がるのか」

こういった悩みをよく耳にします。

新入社員のやる気を引き出そうと強く働きかければ「パワハラ」と受け取られるかもしれませんし、逆に優しく接しすぎるとやる気が上がらないままで、上司や組織にとって大きな悩みの種となっています。

本コラムでは、やる気のない新入社員に考えられる8つの原因と、上司・組織ができる4つの対策を具体的にお伝えします。

1、社会人としての自覚を促す

2、今の部署を通ることで新入社員のありたい姿に近づくことはできないか一緒に考える

3、新入社員・上司や先輩ともに関係性構築について学ぶ機会を作る

4、新入社員が自分で考える余白を作る

本コラムの対策を元に新入社員のやる気を高め、日々の成果・成長につなげていきましょう。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

目次

1)新入社員のやる気がない8つの原因

新入社員のやる気がない理由には、新入社員個人の原因と組織の原因があります。

【新入社員個人の4つの原因】

1、社会人としての自覚が弱い

2、希望の部署や仕事をできないことを受け入れられていない

3、苦手な先輩・上司との関係性を気にしている

4、考えて仕事をしていない

【組織側の4つの原因】

1、社会人の自覚を促せていない

2、新入社員のありたい姿と今の仕事の繋がりを示していない

3、新入社員との関わり方や指導の仕方を教える機会を設けていない

4、細かく指示を出しすぎている

それぞれお伝えします。

新入社員個人の4つの原因

新入社員のやる気がない原因として次の4つが考えられます。

1、社会人としての自覚が弱い

2、希望の部署や仕事をできないことを受け入れられていない

3、先輩・上司からのネガティブフィードバックが苦手

4、自分で考えて仕事をしていない

それぞれ具体的に説明します。

①社会人としての自覚が弱い

社会人としての自覚が弱いと、新入社員のやる気は低くなりやすいです。社会人としての自覚がないと、組織に貢献するという意識を持ちづらく、仕事に力を注ごうとする気持ちにならないためです。

例えば、「社会人として会社で働きたいわけではなかったけど、みんな働くみたいだし、一応会社員になるか」という感覚を持った新入社員がいるかもしれません。

そのまま社会人になってしまうと「なんでこんなことやらないといけないんだろう。面倒臭いな。社会人って大変…」という状態が続き、社会人としての活躍を目指さなくなります。

結果、やる気も起きません。 このように、社会人としての自覚が弱いと、やる気が低くなりやすいです。

こうした状態は入社初期に対策することが大切です。弊社で実施している社会人の自覚研修を参考に、研修を実施できると良いでしょう。

②希望の部署や仕事をできないことを受け入れられていない

希望の部署や仕事を任せてもらえないことで、新入社員はやる気を持てなくなることもあります。自分が今行なっている仕事が、自分の将来に意味のあるものだと思えないためです。

例えば、商品開発を希望している新入社員は、その先に有名な商品を生み出すことをキャリアビジョンとしているかもしれません。

しかし、営業に配属されると、自分が思い描いていたキャリアビジョンの道とはズレてしまったと感じてしまうでしょう。結果、自分のなりたい将来を描けないのであれば今の仕事を頑張っても意味がない…と、やる気がなくなってしまいます。

「ありたい姿」との早期のつながりを重要視する新入社員がふえる今、理想像と現実とのギャップ(リアリティショック)への対策は、ますます重要になるでしょう。

③先輩・上司からのネガティブフィードバックが苦手

先輩や上司からネガティブなフィードバックが多いと、新入社員のやる気は低下します。一緒に仕事を行うことに対して苦痛やストレスなどネガティブな感情が起きやすくなるためです。

これは、最近の若手・新入社員に多く見られる傾向です。

例えば、自分の言動に対して、先輩社員や上司から、毎回否定的な言葉を言われると、自身は評価されていない、頑張ってもどうせ否定される…といった思考回路になってしまいます。

結果、これ以上一緒に働きたくない、先輩社員や上司に、働きかけたくないという思いが強くなり、やる気を出して頑張る、という意欲が押し潰されてしまいます。

④自分で考えて仕事をしていない

作業的な仕事が多くなると新入社員のやる気を無くす場合があります。指示された通りにやる仕事は新入社員が自分で考える範囲がないため、面白さがなくなるためです。

例えば、新入社員に資料の作成をお願いするとしましょう。そのときに、細かくページの内容やレイアウトについて指示を出すと、作業はしやすいのですが、新入社員が考えるための余白がなくなります。

新入社員が入社して3ヶ月以内までくらいであれば、アウトプットのイメージを掴んでもらえるようにすることを目的に、指示をするのは良いです。

しかし、それ以降も新入社員に考えてもらう余白がないと、仕事の楽しさを感じることができなくなり、やる気の低下にも繋がります。

これらのように、新入社員の考えや意識によって、やる気が妨げられています。

組織側の4つの原因

新入社員のやる気がない理由として、組織の原因が次のようなやり方をしていることも原因として考えられます。

1、社会人の自覚を促せていない

2、新入社員のありたい姿と今の仕事の繋がりを示していない

3、新入社員との関わり方や指導の仕方を教える機会を設けていない

4、細かく指示を出しすぎている

それぞれ具体的に説明します。

①社会人の自覚を促せていない

社会人としての自覚や責任を新入社員が持てていないと、やる気を持って仕事をすることはできない場合があります。社会人の意識を持てないと、仕事や組織・社会に対しての甘さがあり、この程度でいいであろうという感覚を抱きやすく、いい加減に仕事を行いやすくなるためです。

そうすると成果も出ませんし、新入社員の成長にもつながりません。上司や先輩からのポジティブフィードバックや承認など、良い評価を受ける機会もなくなり、よりやる気がなくなるという悪循環に入っていきます。

②新入社員のありたい姿と今の仕事の繋がりを示していない

新入社員が行っている仕事が、将来的に新入社員のありたい姿と繋がることを実感できないと、今の仕事をしていても意味がないのではないかと不安を感じ、やる気が低下します。

組織の都合上、新入社員の希望の部署に応えられないこともあると思います。そのときに、仕方のないことだとしてフォローを行わないと、新入社員のやる気を引き出すことができません。中には、希望と違うからと退職をする方も出てきます。

③新入社員との関わり方や指導の仕方を教える機会を設けていない

最近の新入社員との関わり方について社員に教える機会を設けていないと、新入社員の特徴を知らないまま接することになり、新入社員のやる気を妨げるような言動をしてしまう可能性があります。

中堅社員以上の人と新入社員が育ってきた環境は異なるため、お互い常識だと思っていることも異なります。しかし、そのことを理解せずに育成をしていると、お互いの価値観を理解することができず、関係性を築くことに難しさを感じやすくなります。特に「新入社員がやばい」「上司の発言の意味がわからない」など、敵対視してしまうことにもなりかねません。

参考コラム:【新入社員がやばい!】ありえないと思った時に知っておきたい2つのことと、対処法

④細かく指示を出しすぎている

新入社員に、この通りにやればミスなく作業できる、という状態まで細かく指示を出していると、新入社員が考える余白がなくなり、単なる作業になってしまう可能性があります。単なる作業は飽きやすく、やる気に繋がりません。

新入社員が入社してすぐは、やり方が全くわからないため、細かく言われた通りにやればできるような指示をすることが必要です。しかし、その後もずっとそのような指示を出していると、新入社員が考えることができなくなってしまいます。

やる気がない新入社員の中には、指示されたことをやる方が自分で考えなくていいから楽だと考える人もいます。

しかし、いつまでも上から細かい指示を渡してくれる職場はなく、いずれは自分で考えて行動することが求められます。そうなると、今まで指示されたことしかやってこなかった新入社員は、自分で考えて行動するという練習をしてこなかったため、仕事ができなくなる状態になります。

その結果、評価が落ちて退職する流れになりがちです。

また、細かく指示を出す人の中には、上司や先輩がイメージした通りのものが出来上がるようにと、新入社員の育成のためでなく、自分の都合で行っている場合もあります。しかしこれでは新入社員の成長を促すことができません。

新入社員のやる気を高めるためにも、新入社員の成長を考えた指示を出すことが必要です。

このように、組織によっても新入社員のやる気は妨げられているのです。新入社員個人にも組織にも原因があり、両方の原因について改善していく必要があることがわかります。

2)やる気のない新入社員を変えるための4つの対策

組織から新入社員個人の意識や考え方に変化を促し、やる気を高める対策を4つご紹介します。

1、社会人としての自覚を促す

2、今の部署を通ることで、新入社員のありたい姿に近づくことはできないか一緒に考える

3、新入社員・上司や先輩ともに関係性構築について学ぶ機会を作る

4、新入社員が自分で考える余白を作る

順に説明します。

①社会人としての自覚を促す

社会人としての自覚が弱い場合は、社会人としての自覚を促す機会を作りましょう。社会人の自覚は、一方的に伝えるだけでは難しく、新入社員が自身で気がつくことが必要だからです。そのためには、適切な育成計画や、研修などの方法が効果的です。

育成計画

新人に社会人としての自覚を促せるよう、仕事を「任せる」ことを前提とした計画になっていることが重要です。

新入社員へ1年経ってからも丁寧に教えるということはできないことがほとんどだと思います。2年目からは自身で仕事を行うことが求められるでしょう。しかし、その準備ができていないと、新入社員は2年目になって教育担当者からのフォローがなくなった途端、どのように動けばいいのかがわからなくなってしまう可能性があります。

そうならないためにも、新入社員の間に、仕事を任せるということを前提とした計画にしておくことが必要です。

例:5月配属のとある広告代理店の新入社員育成計画

| 月 | OJTで意識するポイント |

|---|---|

| 4月 | ー |

| 5月 | 具体的で丁寧に説明して仕事を依頼 |

| 6月 | 新入社員に考えさせる余白を持たせて仕事を依頼 |

| 7月 | まず任せてみる ただしフォローできる体制は準備しておく |

| 8月 | |

| 9月 | |

| 10月 | まず任せて、新入社員からの相談によって、アップデートさせていく |

| 11月 | |

| 12月 | |

| 1月 | 新入社員が主導になってOJTトレーナーを巻き込み仕事を進めていく |

| 2月 | |

| 3月 |

なお、育成計画表のサンプルを以下よりダウンロードできます。お役立てください。

研修

例えば、当社の社会人の自覚研修の中では、社会人について新入社員同士で対話を行い考えを深めていくような内容を行います。ダイアログ(対話)を通して、社会人としての大変さや、楽しさ、やりがいを探求していきます。

ダイアログテーマ

また、当社の目標達成・コスト意識研修でも、次の問いに対して新入社員同士で対話を行います。誰かから一方的に言われるのではなく、自身で考えることで、会社の売上・利益・コストへの感度を上げていきます。

※ 目標達成・コスト意識研修の資料より一部抜粋

これらの問いを投げかけられることによって、新入社員は初めて自分にとっての社会人はどういう存在なのか、社会人としてどうあるべきなのかを考え、言語化し、見つけていくことができます。

それが見つかると、社会人としての自覚が芽生え、自分の役割や立場を考えて行動していくことができるため、やる気の維持もしやすくなります。

②今の部署を通ることで、新入社員のありたい姿に近づくことはできないか一緒に考える

希望の部署に配属されなかった場合は、希望に応えられなかったことへの説明と、今の部署に配属した理由をまずは伝えることが大切です。

そして、今の部署を経験することで、新入社員のありたい姿に近づくことはできないか一緒に考えます。新入社員自身が、自分のありたい姿に近づくことができると認識できると、今の仕事をやる価値や意味が強くなり、やる気にも良い影響がでるでしょう。

例えば、商品開発を希望して、将来ヒット商品を開発することを思い描いている新入社員が営業に配属になったとします。希望の部署に入れず、将来のイメージを達成できないように感じるかもしれません。

しかし、長期的にみると、営業の経験によって何が売れそうかを予測することができ、その知識を持って商品開発を行うことでヒット商品を産むことができるようになる確率が上がるかもしれません。

将来のイメージから遠のいてしまったように感じても、長期的に物事をみると、その経験が必要なこともあります。

キャリアは偶発的に決まるという理論もあります。ジョン・D・クランボルツ氏によって1999年に発表されたのが、計画的偶発性理論(Planned Happenstance Theory)というキャリア理論です。クランボルツ氏がビジネスパーソンとして成功した人のキャリアを調査したところ、そのターニングポイントの8割が本人の予想しない偶然の出来事によるものだったことが分かり、計画的偶発性理論が提唱されました。予期せぬ出来事がキャリアをつくるということを理解して、意図的に行動してチャンスを増やし、何かしら出来事が起きたときは努力をすることでキャリアが築かれていくという考え方です。

今の仕事を将来に活かすことができないかを新入社員と対話をする中で見つけていけると、仕事の意義が見つかり、やる気も強くなります。

なおアーティエンスでは、これらの課題感を受けて、「自己成長と仕事をつなぐ研修」を講師派遣型・公開講座で提供しています。社内での実施が難しい場合には、ぜひ、検討してみてください。

③新入社員・上司や先輩ともに関係性構築について学ぶ機会を作る

新入社員・上司や先輩ともに関係性構築について学ぶ機会、そして関係性を育む機会を作ります。関係性を構築するにもやり方やスキル、理解し合う時間が必要だからです。

新入社員が関係性構築について学ぶ

苦手な先輩・上司がいる新入社員に対しては、なぜ苦手と感じるのかを具体的に掘り下げていきます。

例えば、自分の言動に対して、毎回否定的な言葉を言われることが嫌だと感じるのであれば、なぜそれが嫌だと感じるのかをみる、ということです。そうすると、もしかしたら自分に価値がないと思われることへの恐怖心を持っているのかもしれません。そのことがわかると、自分に価値がない、という考えを持ってしまっているところを、書き換えていく必要があります。

他に、上司や先輩をうまくコミュニケーションが取れないと感じる場合は、相手を知るためにはどうしたらいいのか?関係性を育むコミュケーションをどう取っていくのかを学ぶと良いでしょう。

当社の関係性構築力研修は、上司やトレーナー・先輩社員との具体的なコミュニケーションスキルを学ぶことで、自身の負担感を除きながら、成長につなげることを目的としています。

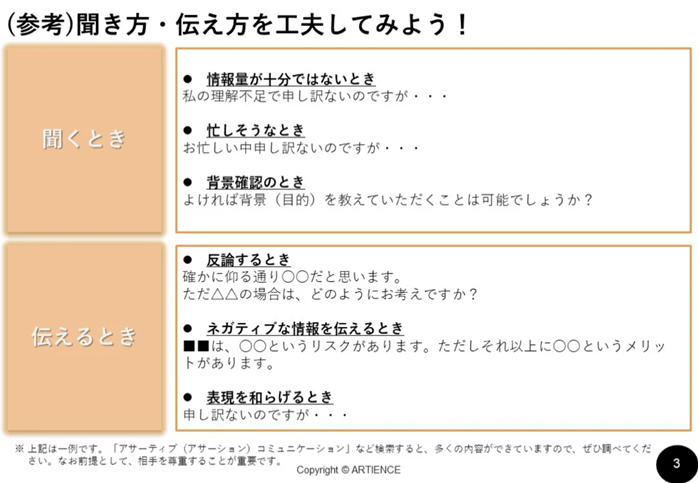

例えば、下記のような聞き方・伝え方を知るだけでコミュニケーションはスムーズになります。

※ 関係性構築力研修の資料より一部抜粋

上司や先輩が関係性構築について学ぶ

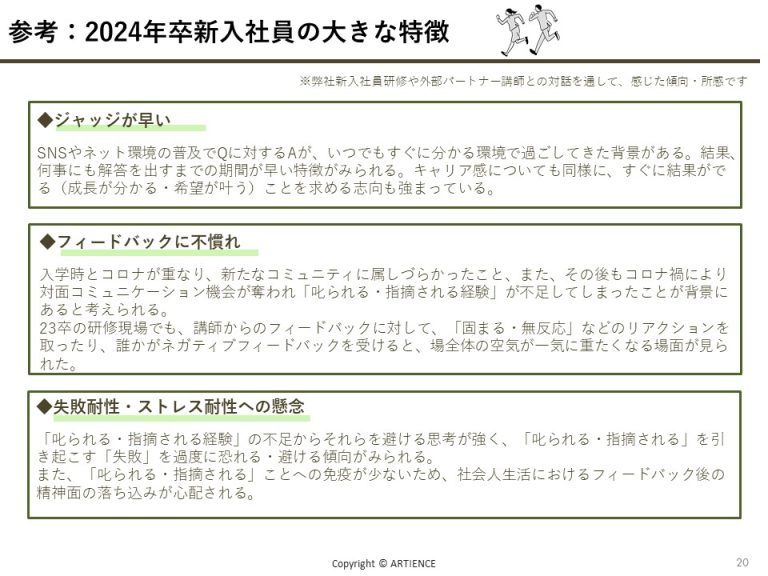

まず、新入社員がどのような特徴を持っていて、どのような育成や声かけをしたらいいかを学ぶことが必要です。その前提情報があることで、新入社員のことを理解できるようになり、接しやすくなります。

当社の部下・後輩育成OJTトレーナー研修では、最近の新入社員の特徴についてもお伝えしています。

このような情報を事前に知っておくだけでも、新入社員との接し方が変わり、関係性を構築しやすくなります。

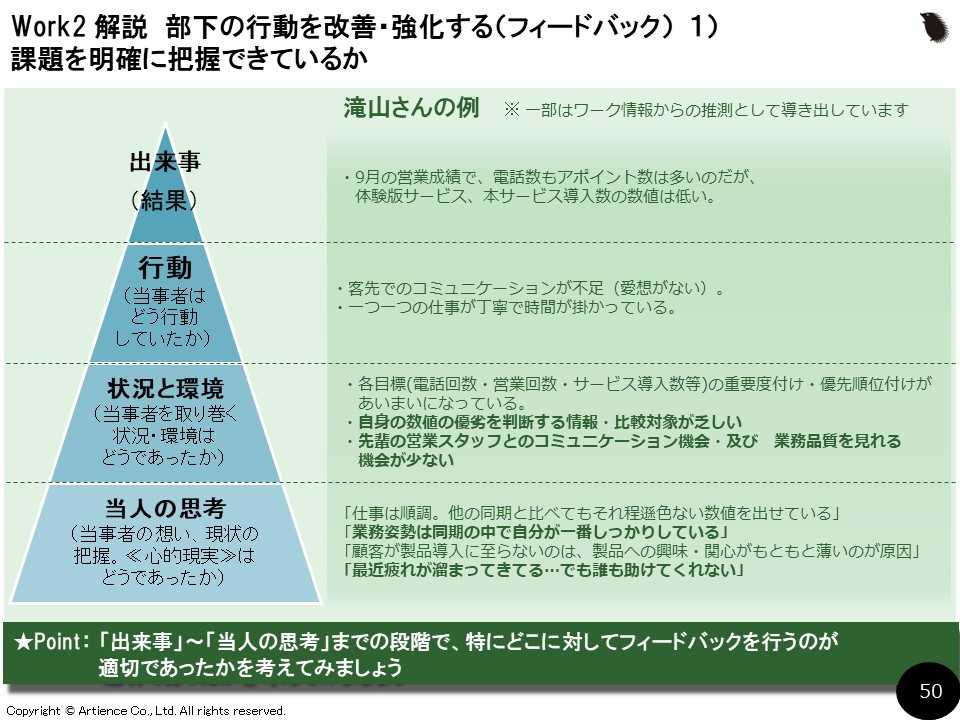

そのほか、育成計画、ティーチング、フィードバック、コーチングについて学ぶことも新入社員のやる気を損なわせないために必要な内容です。

※ 部下・後輩育成OJTトレーナー研修の資料より一部抜粋

お互いの関係性を育む

関係性を育むためには、その人個人の価値観や考え方を知ることが大切です。それによって、相手がなぜこのような言動をとっているのか、理解しやすくなりますし、どのようなコミュニケーションを取ればいいかもわかりやすくなるためです。

価値観や考え方を知るためには、オンボーディングを丁寧に行うことを意識しましょう。

オンボーディングとは、新入社員の受け入れ~定着・即戦力化のプロセスのことをさします。 そのため、新入社員研修といったプログラムだけを指すのではなく、OJTや職場の歓迎会、新入社員用のPCセットアップなど、組織への適応をサポートするあらゆる取り組みもオンボーディングに含まれます。

Feldman, D. C. (1977)の調査によると、新入社員が職場の仲間に受け入れられたと感じる(受容感)には、平均2.7カ月かかるという研究結果があります。そのため、特に入社後 3 か月間は丁寧に受け入れの土台をつくっていくことを推奨します。

具体的な方法として、次のようなことがあります。

・歓迎会

・毎日の1on1

・相互インタビュー

それぞれ説明していきます。

・歓迎会

新入社員を歓迎していることを表す機会を作ることも一つの方法です。新入社員は歓迎してもらえていることがわかると、一番はじめに感じる「受け入れてもらえなかったらどうしよう…」という不安を解消することができます。 ただし、歓迎会をしても、その時の空気感として「イヤイヤ参加しています」という人が多かったりすると、逆に配属場所について不安感を増幅させてしまいます。

普段からの部署の雰囲気が現れやすい場でもあるため、大前提として部署ごとの関係性を良くしておくことが大切です。

・毎日の1on1

15分程度の短時間で構いませんので、毎日1on1ミーティングを実施することを推奨します。毎日1on1を行うことで、新入社員のちょっとした不安が解消され、関係構築にも繋がります。例えば、弊社ではトレーナー一人で1on1を全て実施するのではなく、チームメンバーで持ち回りで実施しています。持ち回りで行うことで次のようなメリットが生まれます。

新入社員:様々な視点からアドバイスや意見をもらえる。関係性構築にも繋がる。

トレーナー:育成の時間的な負担軽減、他社員からの育成に関するアドバイスをもらえる。

トレーナー以外の社員:自身も新入社員育成に携わっているという当事者意識を持てる。

・相互インタビュー

弊社では配属時、新入社員と既存社員が相互インタビューを行い、新入社員への歓迎度合いを高め、メンバーとの関係構築に繋げています。相互インタビューは、お互いに大切にしている想いや背景を理解し合うことを目的としています。自己紹介シートを配る等の取り組みもあるかもしれませんが、直接コミュニケーションを取り合うことがオンボーディングでは重要なので、相互インタビューを推奨しています。

(参考:相互インタビューシート)

弊社新入社員研修を導入いただいたお客様にオンボーディング支援ツールとしてお渡ししています。

【参考コラム】オンボーディングについて、より詳しく知りたい方へ

新入社員のオンボーディングで必要な3つのポイントと、効果的なツールの活用法

新入社員と上司・先輩との関係性が構築できていると、新入社員から上司や先輩に声をかけて相談したり、本音を話しやすくなります。また、上司や先輩も新入社員の育成を楽しめるようになっていきます。そうすることで、新入社員のやる気も自然と高まります。

④新入社員が自分で考える余白を作る

仕事が作業になってしまっている場合は、新入社員が自分で考える余白を作ります。自分で考える幅があることで、自分が行なったことをより良くしていこうという意欲が湧いてくるためです。

例えば、接客を行うときに、伝える言葉が全てマニュアルで決まっていると新入社員が考える余白がないため、伝える内容の方向性だけ伝えて言葉は新入社員に考えてもらうようにするなどです。ただ、このときに相手に失礼な言葉ではないか気になるかと思うので、始めのうちは、新入社員と対話をしながら進めていくというやり方をおすすめします。

資料の作成をお願いするときは、資料の方向性や参考資料を渡して、一度自分なりに作成してもらう、と言うことを行ってみても良いと思います。しかし、その後、資料の納期まで確認するタイミングがないと、新入社員が良からぬ方向に作業を進めているときにフォローが大変になります。 そうならないためにも、「3時間後に一旦確認させて欲しい」「概要が作成できたら声かけて」などと伝えて、こまめに確認できるようにしましょう。小まめに確認できると、依頼者としても安心して作業を進めてもらうことができます。

新入社員は、最終的に一人で仕事を行えるようになるように育成する必要があります。そのためにも、新入社員に考える余白を徐々に広くして、独り立ちできるための育成を行いましょう。

【参考コラム】新入社員の教え方について、より詳しく知りたい方へ

新入社員を伸ばす上司が実践している教え方│成功に導くためのポイントとは?

このような対策を行うことで、新入社員がやる気がない、という状態からやる気を持って仕事に取り組めている状態にすることができます。

3)やる気がない新入社員に対応するときの注意点

新入社員のやる気を出すために逆効果になることは、次の3つです。

・「やる気を出せ」と伝えたり、やる気をだしていないことに対して怒る

・「評価を下げる、給与を下げる、仕事を与えない」など脅す

・「大きな声を出す」、「常に笑顔でいる」、「ポジティブなことしか言ってはいけない」など行動を強制する

「やる気を出せ」と伝えたり、やる気をだしていないことに対して怒る

やる気がないのは、何らかの原因に対する反応として出てきているものです。反応に対して注意をしてもなんの意味もありません。やる気がない原因を探して、対応することが必要です。

「やる気を出せ」と言う、やる気をだしていないことに対して怒るという対応をすると、「やる気があれば結果をだしていなくてもいいのか」などの反論を招きかねず、この対応をすることで問題が解決することはありません。

「評価を下げる、給与を下げる、仕事を与えない」など脅す

脅すことは、恐怖心を強くして反抗できないようにするためための方法であり、やる気を出させるためには逆効果です。新入社員に「脅し」を行うと、初めは恐怖心から仕事を真面目にやるようになるかもしれませんが、そのうち心が疲弊してメンタルヘルスに不調を抱えやすくなってしまいます。 また、自分はこの会社にいなくても良い存在だというメッセージを受け取り、より一層やる気を無くしてしまう新入社員もいるでしょう。

近年はハラスメントの問題もあり、脅すという言動をあまり聞かなくなりましたが、冗談っぽく言っている様子はたまに見聞きします。冗談でも恐怖心は感じますので、注意しましょう。

「大きな声を出す」、「常に笑顔でいる」、「ポジティブなことしか言ってはいけない」など行動を強制する

大きな声を出せば自然とやる気が出てくることを狙って、このようなことをやる組織もありますが、声の大きさとやる気の関係性は薄いです。なぜ大きな声を出させる必要があるのか、よく考えてみましょう。

これらは1990年代あたりには、研修で実施されていたこともありましたが、意味がないことがわかり今では行われていません。

自分達の時代はこうだったからといって、今の新入社員に効果がないことをやっても意味がないです。

新入社員育成の歴史とこれから求められる新入社員育成について知りたい方は、下記フォームに入力していただくと、資料をダウンロードしていただけます。 ※ 資料の一部

新入社員の育成については、日々情報がアップデートしていますので、それらの情報を元に新入社員のやる気をなくさないような育成をしていくことが大切です。

4)まとめ

今回は、新入社員のやる気がない8つの原因と、新入社員のやる気がないときに組織としてできる対策、注意点についてをお伝えしました。

新入社員のやる気がない原因は新入社員個人の原因と組織の原因があります。

【新入社員個人の原因】

1、社会人としての自覚が弱い

2、希望の部署や仕事をできないことを受け入れられていない

3、先輩・上司からのネガティブフィードバックが苦手

4、考えて仕事をしていない

【組織の原因

1、社会人の自覚を促せていない

2、新入社員のありたい姿と今の仕事の繋がりを示していない

3、新入社員との関わり方や指導の仕方を教える機会を設けていない

4、細かく指示を出しすぎている

組織から新入社員に影響を与え、新入社員個人の意識や考え方に変化を促せるものとして、次の4つが新入社員のやる気がないときの対策として考えられます。

1、社会人としての自覚を促す

2、今の部署を通ることで、新入社員のありたい姿に近づくことはできないか一緒に考える

3、新入社員・上司や先輩ともに関係性構築について学ぶ機会を作る

4、新入社員が自分で考える余白を作る

新入社員のやる気を出すために逆効果になることは、次の3つのことに注意して育成を行うようにしましょう。

・「やる気を出せ」と伝える、やる気をだしていないことに対して怒る

・「評価を下げる、給与を下げる、仕事を与えない」など脅す

・「大きな声を出す」、「常に笑顔でいる」、「ポジティブなことしか言ってはいけない」など行動を強制する

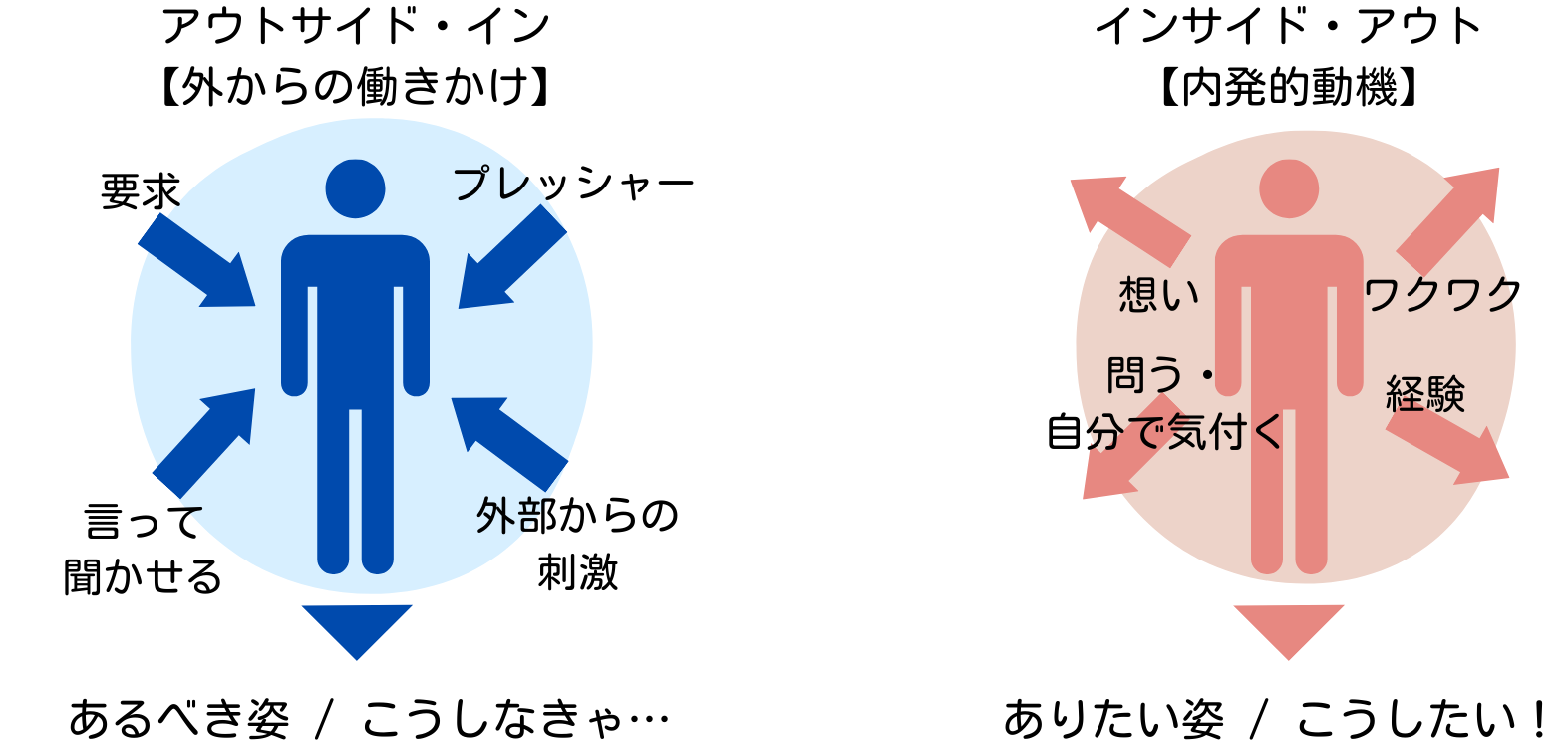

当社の新入社員研修は、新入社員が自身が学びたいと思える仕掛けをしています。新入社員によっては、研修の時点で社会人になるのが嫌だと、社会人になることに対して後ろ向きな方もいます。 しかし、そのような状態では、研修の学びを十分に受け取ることができないため、インサイドアウトを促す設計を作っています。

その結果、新入社員は研修の内容を自分ごととして受け止め、学びを深くすることができます。 当社では、時代にあった新入社員研修を実施しておりますので、より詳しく知りたい方は、お気軽にお問合せください。

新入社員がなぜやる気がないのか、そしてその対策について知ることによって、あなた自身ができることが見つかり実行できるようになります。新入社員のやる気に対して対策を行っていく中で、少しずつ変化が見えて新入社員に対して期待感を持てるようになるでしょう。

参考:仕事のモチベーションが全くないときはどうする!?やる気と生産性を上げる方法5選 | CAUPiT

参考:仕事のモチベーションが全くない!すぐに解決したい人向けに対処法を紹介|すべらない転職