- [ コラム ]

新入社員の独り立ちをサポート!組織としてできる4つの観点と11の施策

- 「新入社員には早く独り立ちしてほしい!」とお考えの上司やトレーナーの方も多いのではないでしょうか。新入社員に対して早く独り立ちしてほしいと思うのは、どの組織でも期待する想いです。そこで本コラムでは、新入社員の独り立ちを支援していくために押さ

- 詳細を見る

【Q&A付】新入社員との接し方で意識したいポイント5選

更新日: ー

作成日:2023.3.6

新入社員と上手く接することができなくて、関係性が築けていない…

新入社員との接し方で気をつけるべきことは?

自分では良かれと思った接し方が、新入社員にハラスメントとして受け止められてしまうなど、新入社員との接し方に難しさを感じている方も少なくありません。

そこで本コラムでは、新入社員との接し方で意識すべきべき5つのことを詳しく解説します。

1、お互いの価値観が違うという前提で接する

2、「新入社員」など一括りでまとめて扱うのではなく、個々をみて接する

3、物事の背景を伝えて接する

4、ミスや失敗に対しては、一緒に改善策を考える姿勢で接する

5、新入社員が「仕事に求めていること」を理解した上で接する

新入社員が組織になじむまでには、おおよそ3ヶ月かかるとも言われています。

本コラムを参考に、まずは3ヶ月、5つのポイントを意識しながら接することで新入社員と良好な関係構築を築いていきましょう。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

専門性:新入社員・若手社員、採用・育成

1)新入社員との接し方で意識すべき5つのポイント

新入社員との接し方で気を付けたいポイントは、次の5つです。

2、「新入社員」など一括りでまとめて扱うのではなく、個々をみて接する

3、物事の背景を伝えて接する

4、ミスや失敗に対しては、一緒に改善策を考える姿勢で接する

5、新入社員が「仕事に求めていること」を理解した上で接する

1、お互いの価値観が違うという前提で接する

お互いの価値観が違うという前提をもって接するようにしましょう。

新入社員と他の社員は育ってきた環境が異なります。年次が離れるほど、そのギャップは大きくなるでしょう。そして、それぞれが持っている「常識」や「普通」も異なります。

価値観が異なることを認識できず、自分の常識に沿って新入社員を見ていると、怒りや呆れの感情が湧きやすくなり、お互いに不快感を感じることになります。

例えば、新入社員が「休みたい」という連絡をLINEでくれたとします。

このことに対して、「休みの連絡をLINEでするなんてありえない。普通は電話するでしょ」と感じる人もいるかもしれません。

しかし、新入社員としては「電話だと上司が外出していたらすぐに伝えられない。また電話取次ぎしてくれる社員の手間になってしまう…。その点、LINEであれば、直接上司に連絡できる」と熟考した上で、LINEという手段を選択をしているかもしれません。

また、予約や問い合わせもメールやチャットになった時代で生きているため、わざわざ電話をかける、という発想自体がうまれていない可能性もあります。

この時、お互いの価値観が異なることを認識せずに、一方的に自分の価値観を新入社員に押し付けて指導しては、新入社員は何がダメだったのかが理解ができません。

また、その状態が続くとお互いにストレスが溜まり、良い関係性を築くことができなくなります。新入社員は「わざと相手を困らせてやろう」と思って、言動をしている訳ではありません。

自分なりに良いと思ったからこその発言や行動を取っているはずです。

まずは、お互いの価値観は全く異なっているという前提を持って新入社員と接し、価値観が異なることに出会ったとき、その言動に至った背景を考えたり、確認することが大切です。

言動の背景を確認できると、お互いが納得できる解決策を考えられるようになります。

【参考】「新入社員がやばい!」と感じた時に知っておきたい2つのことと対処法

2、「新入社員」など一括りでまとめて扱うのではなく、個々をみて接する

新入社員とは、一人の個人として接することを意識しましょう。個々の特徴や性格を理解したうえで接する、という意識が大切です。

例えば、「Z世代の新入社員は、○○な傾向が高い」といった情報は多く存在します。

当社でもお客様にそういった情報を提供することも多くあります。ただし、あくまで一般的な傾向や特徴であり、全ての新入社員に当てはまるわけではありません。一般的な傾向や特徴を前提情報として持ちつつも、そうと決めつけずに、フラットに新入社員と接することを意識しましょう。

最近では、多様性を大切にする新入社員もふえています。画一性や同一性に、抵抗を感じる新入社員も増えているかもしれません。

3、物事の背景を伝えて接する

新入社員に対して何かを伝えるときは、物事の背景もあわせて伝えることを意識しましょう。

タイパ(タイムパフォーマンス)を重要視している新入社員には、「なんのためにこれが必要なのか?」「この業務は何につながるのか?」といった背景や意図がわからないままでは、意欲にもつながりにくいです。

例えば「とりあえずやっておいて」という指示は、適切ではないでしょう。

「明後日の商談でお客様に渡す大切な資料になるから、これまとめておいてもらえる?」と伝えるだけでも、新入社員の業務に対する捉え方は変わってきます。

背景を伝えることで、お互いに仕事を進めやすくなり、関係性も築きやすくなります。

新入社員に仕事の依頼などを伝えるときは、背景も一緒に伝え、新入社員が納得して仕事や物事を進められるように気をつけましょう。

4、ミスや失敗に対しては、一緒に改善策を考える姿勢で接する

新入社員が仕事でミスや失敗したときは、原因究明に注力するのではなく、今後より良い仕事をするために今回のミスや失敗をどう活かすか、というこれからのことに視点を置いて接しましょう。

ミスや失敗を責めるような指導をすると、怒られることが怖くなり、行動できなくなるということが起こりかねないためです。

例えば、新入社員が「イベントで使用する備品の発注数を間違えてしまい、欠品分をイベント当日までかき集めなければならなくなった」というミスをしたとします。

このとき、「なんでこんなことしたんだ!」とミスを責めるだけの接し方をしても、新入社員は恐縮するだけです。これでは、誰のためにもならず、今後に活かすこともできません。

まずは、イベントを滞りなく遂行することに意識を向けて取り組みましょう。なぜなら、イベントが失敗に終わることが新入社員にとって一番の恐怖だからです。

そしてイベント終了後、ミスが生じた原因と今後の対策について、新入社員と話し合いながら一緒に考えます。

その際、一方的に上司から解決策を提示するのではなく、まずは新入社員に考えてもらう、それで本当にうまくいくか一緒に考える、というプロセスを踏むこともポイントです。

5、新入社員が「仕事に求めていること」を理解した上で接する

新入社員が仕事に何を求めているのかを理解した上で接するようにしましょう。

働き方やキャリアの積み方が多様化している昨今、「仕事を通じて求めること」も新入社員個々によってさまざまです。

例えば、昇進や昇給をどんどんしてお金を稼ぎたいという人もいれば、最低限の給与で趣味を充実させたいという人もいるでしょう。

また、「仕事を通じて成長したい」と考える人もいれば、そうでない人もいるかもしれません。上司やトレーナーの価値観の前提で考えるのではなく、新入社員の想いや気持ちを傾聴し、それらを踏まえた上で接することが大切です。

そうでないと、新入社員へのアドバイスや声掛けの方向性がズレてしまい、良好な関係構築にはつながりにくくなっていまいます。

なお「【上司・人事必見】新入社員の悩みランキングTOP10とそのフォロー施策」の記事では、新入社員の悩みランキングとフォロー施策を具体的に解説しています。

新入社員がどのようなことで悩み、その悩みをどのように解決すれば良いかを解説していますので、ぜひ本記事と併せてご覧ください。

2)新入社員との接し方に関するよくあるお悩みと回答

Q1、新入社員がプライベートのことを話したがらない

プライベートと仕事を分けたい人もいるので、無理に聞き出そうとはしなくても良いと思います。 ただ、地方から出てきて一人暮らしをしているような人は、周りに頼れる人がいない場合が多いため、気にかけてあげることをお勧めします。

新入社員が自ら話したがらない場合は、「自分が一人暮らしのときにこういうことがあって大変だった」など自分の経験を話して「〇〇さんは大丈夫?」と質問すると、相談しやすくなるかと思います。

Q2、新入社員がミスしたときに勇気づけるためにはどうしたら良いか

その時の新入社員のミスと同等かそれ以上の自分の失敗談を話してみましょう。

そのミスをした時の心境や、その時の状況を映像でイメージできるくらい鮮明に話します。そして、その後、その失敗をしたことでの気づきや、どのような成長に役に立ったかを伝えます。

そうすることで、同じようなミスをした先輩が、ミスを成長の糧にしているのであれば、私もできるかもしれないと、新入社員が思えるようになるでしょう。

Q3、いちいち説明しなくても、自分の仕事の様子を見て学んでほしい

仕事に対するモチベーションが低いと、背中を見て学ぼうとする意欲が弱くなります。そのため、新入社員のモチベーションを高めるための施策を行うことが求められます。

また、最近の新入社員は、背中を見て学ぶという経験が少ないため、背中を見て学べという育成方法は今の新入社員には向いているとは言えません。その事実を受け入れて、今の新入社員にあった育成方法で接していくことをおすすめします。

新入社員にわかりやすくレクチャーして、実行していきながら育成をする方がスムーズにいくと思います。

Q4、新入社員の反応が薄く、本当にわかっているのか、聞いているのかわからない

新入社員が理解しているのか分からない時は、上司やトレーナーが話したことを新入社員に言い直してもらうということを行ってみてください。

例えば、「私が今伝えた内容を、〇〇さんが理解した内容で伝えてもらえる?」などと、新入社員から再度話してもらうと理解度を確認できます。

Q5、今の新入社員に言葉のみで業務を伝えると、後々「言葉のみだったので分かりませんでした」と言われた

余裕がある場合は、新入社員に依頼する仕事の見本やデモンストレーションを新入社員に見せて説明し、その場で新入社員にも手を動かしてもらうことが望ましいです。一度流れを見て実際にやってみることで、躓くポイントや理解しきれていない箇所を確認することができるためです。

しかし、余裕がない場合は、丁寧に説明することは難しいと思いますので、小まめに確認に来るように伝えると良いでしょう。例えば、「3時間後に一度現状を報告しに来てくれる?そこで分からないことがあったら質問して」などです。 こうすると、やり方が分からなかったから進められなかった、というようなことは防ぐことができます。

Q6、なんでもハラスメントと言われそうで、適切な距離感が難しい

新入社員との関係性が築けるまでは、言葉の言い回しなどには十分注意して接する必要があります。ハラスメントの扱いで難しいのは、言われた側の感覚値にもよる、というところです。

上司やトレーナーは全くそのつもりがなくても、受け手の新入社員が嫌な思いをして、そのための証拠が認められるとハラスメントという扱いになることです。そのため、冗談でも過度なことや、強く感じる言葉は避けるようにしましょう。例えば「こんなこともできないでダメだな」「使えないな」「何度言ったら分かるんだよ」などの言葉は、他の言葉に言い換えて伝えます。

「こんなこともできないでダメだな」→「ここができていないみたいだったけど、わからない箇所を教えてもらえる?」

「使えないな」→「これをやって欲しいんだけど、お願いできますか。こういう手順でやるとできるから。」

「何度言ったら分かるんだよ」→「この前の説明でわかりづらいところあった?もう一度伝えるから、メモしてね。」

など、特に新入社員との関係性が築けるまでは言葉に注意して接するようにしましょう。

3)新入社員への接し方次第で、仕事の成果も向上する

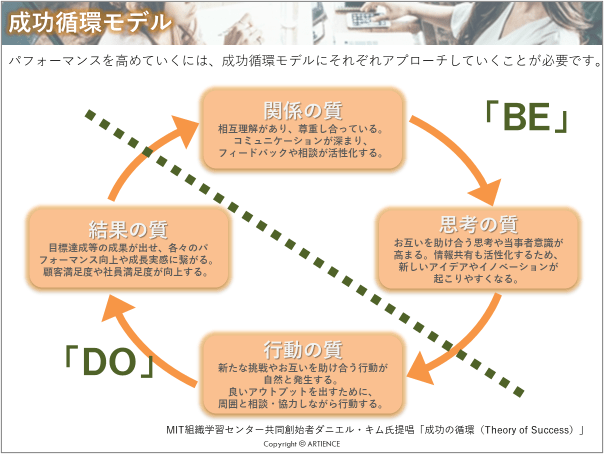

新入社員との接し方を意識することで、関係性が築きやすくなり、その結果、結果にも良い変化が影響していきます。関係性と結果は、影響し合っているためです。

これは、MIT組織学習センター共同創始者ダニエル・キム氏が「成功循環モデル」として提唱した考え方です。

※ 当社資料より一部抜粋

このように、新入社員との接し方によって関係性を築くことは、新入社員の結果を高めるためにも大切になります。

4)まとめ

今回は、新入社員との接し方で気をつけるべきことをお伝えしました。新入社員との接し方で気をつけるべきことは大きく5つあります。

2、「新入社員」など一括りでまとめて扱うのではなく、個々をみて接する

3、物事の背景を伝えて接する

4、ミスや失敗に対しては、一緒に改善策を考える姿勢で接する

5、新入社員が「仕事に求めていること」を理解した上で接する

上記5つのポイントを意識することで、新入社員との関係性が育まれていきます。関係構築を実感するまでには少し時間がかかりますが、報連相の頻度が以前より増えたり、仕事がスムーズに進んでいく感覚は実感していただけると思います。

なお、当社の育成担当者・OJTトレーナー研修では、最近の新入社員の特徴をお伝えしながら、新入社員とどのような接し方をすればいいかを、実践的に習得していきます。