-

[ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月7日 ビジネススキル研修ー公開講座研修レポート

- 2023/4/12作成ー本内容は、2023年4月7日に開催した「ビジネススキル研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:15社、参加人数:84名、集

- 詳細を見る

上司・トレーナー、そし新入社員本人にも読んでほしいミスを無くす方法

更新日: ー

作成日:2023.10.16

「新入社員がミスを連発…何とかしないと…」

といったお悩みの声を、新入社員の上司や育成担当の方からしばしお聞きします。

新入社員のミスが続くと、本人も自信を無くして落ち込んでしまいますし、育成側としても教えるモチベーションが下がってしまう可能性があります。

新入社員のミスを減らしていくためには、ミスが生じている背景を理解し、それに応じた対処法を講じていく必要があります。

本コラムではミスを5つに分類し、対応策を解説していきます。必要な対応策を実施し、新入社員のミスを減らしていきましょう。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

1)新入社員のミスは5つに分類される

新入社員が引き起こすミスは、大きく5種類に分類されます。

| 新入社員が引き起こすミスの種類 | |

|---|---|

| 1 | ケアレスミス |

| 2 | 何度も繰り返すミス |

| 3 | 経験不足によるミス |

| 4 | 責任感のなさによるミス |

| 5 | 新入社員が主体的に行動したが故のミス |

2)【種類別】新入社員のミスの原因

前述した5種類のミスが引き起こされる背景は、それぞれ全く異なります。まずはミスが起こる原因・背景を確認していきます。

ケアレスミスの原因は「確認への意識が低い」こと

ケアレスミスが起こるのは、確認への意識が低いことが原因です。ケアレスミスは、確認すれば新入社員自身で気付けるものがほとんどだからです。

ケアレスミスというのは、例えば、資料の誤字脱字や印刷部数の間違い、発注数の間違い、メールの送信宛の間違い、アポイント時間の間違いなどがあります。

ケアレスミスが起きる背景として考えられることは3つあります。

確認する必要がないと思っている

学生時代は、自分のアウトプットによって、誰かに迷惑がかかる経験が少なかったため、確認する必要性を感じていないことがあります。

確認は先輩がしてくれるものだと思っている

先輩に確認してもらってから、先方に提出するため、ダブルチェックは先輩が行ってくれるから自分には責任がないと思っていることもあります。

確認するための時間を予定(タスク)に入れていない

確認するための時間を予定に組み込んでいないため、見直しをする時間が取れなかった、ということがあります。

このように、確認への意識が低いことでケアレスミスが起きます。

何度も繰り返すミスの原因は「指導を理解しきれていない」こと

同じミスが繰り返されるのは、指導を理解しきれていないことが原因です。

新入社員が指導を正しく受け取れていたら、同じミスを繰り返してしまうということは起きないためです。意図的に以前と同じミスをしようとする人はいません。

繰り返すミスというのは、例えば、「請求書の記載内容を伝えたにもかかわらず何度も同じところをミスする」「以前注意した電話対応が、いつまでたっても改善されない」などです。同じミスを繰り返す背景として考えられることは3つあります。

指導を受けたことについて理解しきれていなくても「わかりました」と言ってしまう

「新入社員は自分が理解したか」で返事をしているのではなく、反射的に言葉だけ出ている可能性があります。

何か返事をしなければ、という思いが先行し咄嗟に言葉を出している場合に置きます。実際に理解できている訳ではありません。「分かりました」とか「はい」と答えるけど、実際は理解していない、ということが頻繁に起きる場合は、このような状態になっている可能性があります。

指導を聞いていない

話を聞いていないがために、同じミスを繰り返している可能性もあります。話を聞いているようで、他のことを考えたりしていると、話が入ってきていないため、理解もできません。

同じミスという認識をしていない

他で行ったミスと今回のミスが同じだと認識していない可能性もあります。

例えば、前回、電話で先方の名前の確認モレというミスをしたとします。そしてその後、先方の電話番号の確認モレのミスをしてしまいました。このときに、「確認し忘れた」という共通したミスですが、内容が異なるために同じミスだと新入社員が思えていない、などです。

このように、新入社員が指示を理解しきれていないことで、同じミスが繰り返されます。

経験不足によるミスの原因は「知識や経験が不足している」こと

経験不足によるミスは、単純な知識や経験不足が原因です。

新入社員は行う仕事が全て初めてで、知識や経験が足りていない状態のためです。

経験不足によるミスとしては、例えば、「依頼された仕事の要件定義が洗い出せておらず、適切なスケジュールが立てられていない」とか「クライアントから自分の知識がない質問をされた時の対応がぎこちなくなる」などです。

経験不足によるミスが起きる背景として考えられることは、2つあります。

学んだ知識や経験が身についていない

研修やOJTのなかで教えてもらったことが、身についておらず、業務に活かせていないことが考えられます。スキルは一度学んだら覚えられるのものではなく、何度も繰り返し活用していくなかで、ようやく身につけることができます。

一度学んだにもかかわらず、業務で活用できていない、という場合は、学んだものの使えるようになっていない可能性があります。

新入社員が対応しきれない仕事を依頼している

新入社員のスキルを大幅に上回る仕事を依頼している場合は、新入社員では対応できずミスが起こります。

このように、知識や経験が不足していることで、経験不足のミスが起きます。

責任感のなさによるミスの原因は「社会人としての意識がない」こと

責任感のなさによるミスは、社会人としての意識がないことが原因です。

社会人や、組織の一員であるという意識が弱く、相手により良いものを提供したいという思いがありません。責任感のなさによるミスとしては、例えば、納期遅れや、連絡漏れ、報連相を行わないなどです。

責任感のなさによるミスが起きる背景として考えられることは、2つあります。

社会人としての自覚が弱い

社会人としての自覚が弱く、自分の仕事という意識や相手のためを思って仕事をすることができません。その結果、約束事を守れなかったり、面倒になりそうなことから逃げたり、というようなことが起きます。

給与を成果への対価ではなく時給への対価と考えている

自分は会社に8時間も勤めていて、その対価として給与をもらっている、という感覚を持っている場合があります。この考え方の場合、成果を出す・出さないは大切ではないため、頑張って成果を出そうという気持ちがなくなります。

このように、社会人や組織の一員であるという意識が弱いことで、責任感のなさによるミスが起きてしまいます。

新入社員が主体的に行動したが故のミスの原因は「期待とズレている」こと

新入社員が主体的に行動したが故に起こるミスは、新入社員の考えと先輩や上司もしくはクライアントの期待とズレていることが原因です。期待とズレていることをしていては、相手に喜んでもらえることはないためです。背景として考えられることは、「上司や先輩に報告・相談していない」ということです。

新入社員は、主体的にやろうとしていることについて、上司や先輩に報告・相談することなく、行動していることが多いです。

「自分はこのように考えたのですが、このように進めてよろしいでしょうか」という確認があると、その時点でズレがないか確認することができます。

しかし、その確認がないと、新入社員が実行した後に上司や先輩が知るという流れになってしまい、事前にフォローすることができません。

このように、新入社員が相手の期待を確認できておらず、期待とズレたことを行うことで、ミスが起きます。

3)【種類別】新入社員のミスを防ぐ改善策

新入社員のミスを防ぐ方法を原因別に解説します。

ケアレスミスの改善策

新入社員のケアレスミスをなくすための改善策は2つあります。

必ず1回は見直すことを指導する

必ず1回は見直すことを指導しましょう。どんなに完璧だと思って作成したり実施したりしたことでも、確認するとなんらかのミスを見つかる場合があります。

例えば、資料の作成をしているときは、1ページごとに集中していると全体を見れていません。改めて資料を初めから読んでみると、話が繋がっていなかったり、色が統一されていないなど、作成時には気がつかなかった部分が見えてきます。

他にも、発注する際に、自分の記憶を頼りに発注数を記載する人もいます。

しかし、発注時には必ず資料で確認するというルールで行うだけで、ケアレスミスは防ぐことができます。記憶では50個だと思っていたが、その後の修正で40個になっていた、とったケースもあります。

ケアレスミスは、自分で見直すという工程を挟むだけで、ある程度削減することができます。そのため、作業をした後に見直す、ということを新入社員にルールとして行ってもらうように指導をしましょう。

急ぎの仕事でなければ、時間をおいて、見直すといいでしょう。

時間が経つと、より落ち着いて、見直すことが可能ですし、脳科学においても時間を空けたほうが、別の自分になり、確認ができるそうです。

※ 企画などは、4日間時間を置くと、脳がリフレッシュされ、よりフラットな視点で見れるようです。

例えば、クレーム対応のメールなどは、一時間くらい置いて見直すとよいでしょう。

確認する時間をスケジュールに組み込む

確認した方が良いと分かっていたが、時間がなくて確認ができなかった場合は、スケジュールミスが問題です。スケジュールの見直しを新入社員と一緒に行って、改善していきましょう。

確認する時間を設け、また過去の経験から自分の作業の時間を適切な長さで見積もり、納期ギリギリの作業にならないようにします。

作業の時間は余裕を持って確保しておくように、工数に対してプラス20%のバッファをみてスケジューリングをしたり、納期ギリギリではなく必要なタイミングの1時間前には完了している状態にするというようなルールを作っておくのも良いかもしれません。

このように改善することで新入社員のケアレスミスを減らしていきましょう。

何度も繰り返すミスの改善策

新入社員の繰り返すミスをなくすための改善策は3つあります。

新入社員に自分の言葉で言い直してもらう

指導を受けたことについて理解しきれていなくても「わかりました」と言ってしまう場合は、上司や先輩から「今私が伝えたことを自分の言葉で説明してもらえる?」などと声をかけて、理解度を確認するようにしましょう。

新入社員自身で説明することで、どの程度理解できているのかを確認することができます。

話を聞けない理由を確認する

指導を聞いていないがために、繰り返し同じミスをしてしまう場合は、話を聞けない状態を起こしている原因を掘り下げていく必要があります。

もしかしたら、他の先輩から指摘を受けたばかりで落ち込んでいて、話を聞ける状態ではなかったのかもしれません。その場合はタイミングがよくなかっただけなので、改めて説明する機会を設けます。

忙しすぎて、前日にほとんど休めていない状態だったのであれば、新入社員が抱えている仕事を整理して仕事の割り振りを見直す必要があります。

新入社員が、意図的に話を聞かないようにしているとは考えづらいです。話を聞けない状態になっているのにはなんらかの理由があるはずなので、その背景を確認して対策を考えましょう。

根本的なミスを改善する指導を行えているか確認する

同じミスだと思っていないために、同じミスを繰り返してしまう場合は、根本的なミスを改善する指導を行えているか確認しましょう。

例えば、前回、電話で先方のお名前を確認し忘れてしまったというミスをしていたとします。そして今回、先方のお電話番号を確認し忘れてしまったというミスをしてしまいました。先輩や上司からみると、この2つのミスは同じミスだと思うと思います。しかし、新入社員からすると、前回は名前で今回は電話番号なので、それぞれ別のミスだと認識している場合があります。

このようなことが起こる理由として、前回のミスをした時の指導の仕方が影響している可能性があります。

前回のミスの際に「お名前がわからないと、こちらから電話できない。次回からはお名前は忘れず確認してね」と伝えていたとします。

この伝え方では、確認をし忘れるという根本的なことに対しての解決策を伝えきれておらず、上部だけの対策になってしまっています。そのため、その指導を受けて新入社員がとる行動としては、電話のそばに付箋に「名前を確認する!」と書いて貼り付けておく、というような内容になってしまいます。

確認のモレを防ぐためには、確認を忘れないようにするためにどうしたらいいか、について新入社員に伝える必要があるのです。

今回の例の場合だと、「お名前の確認を忘れてしまったんだね。次回以降、確認のし忘れをなくすためにどうすれば良いと思う?ちなみに、必ず確認しないといけないことは、他に何がある?」などと指導をすることで、根本の問題である「確認し忘れる」ということに対して解決策を講じることができます。

このような対策を行うことで、新入社員の繰り返しのミスを減らしていきましょう。

経験不足によるミスの改善策

経験不足によるミスをなくすための改善策は2つあります。

学んだ知識や経験を身につける指導をする

学んだ知識や経験を身につけられるように、日々意識して活用できるような指導をしましょう。繰り返して活用しない限り、スキルを身につけることはできないためです。

例えば、今週特に意識するスキルを決めて、毎日の日報でそのスキルを活用した場面を振り返る、という方法だとスキルを意識しやすくなります。

新入社員が対応できる仕事を依頼する

新入社員にとって少し頑張ればできると思える仕事を依頼するようにしましょう。

そうすることで、何も分からず手が付けられない、ということはなくなります。この時に、仕事の難易度に対して、少しずつ難易度を上げていく「階段」をつけていくといいでしょう。

このような対策を行うことで、経験不足によるミスを減らしていきましょう。

責任感のなさによるミスの改善策

新入社員の繰り返すミスをなくすための改善策は2つあります。

社会人としての自覚を持てるようにする

社会人としての自覚を持てるような機会を作りましょう。社会人の自覚というのは、意識しないとずっとアルバイト感覚で仕事をすることになってしまいます。

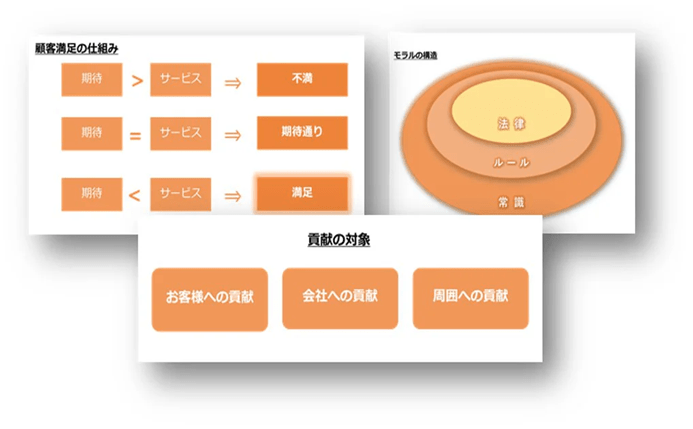

例えば、当社の社会人の自覚研修では、「与えられる立場」から「与える立場」となる上で必要な要素、「顧客満足の担保」、「モラルを守る」、「貢献意識を持つ」ということを各ワークを通して意識を高めていきます。

※ 当社 社会人の自覚研修の資料より一部抜粋

特に、近年は入社前にインターンとして働いてもらっている企業も多いですが、このときに社会人としての切り替えができていないと、いつまで経ってもインターン気分のままになってしまいます。

インターンと社会人に求めることは異なると思いますので、その違いを意識してもらう必要があるのです。

社会人の自覚を伝えるタイミングは、入社してすぐの4月に行うことをおすすめします。

コスト意識を持てるようにする

社会人として、自分の何に対して給与を受け取っているのかを認識してもらうことが必要です。そうでないと、アルバイト感覚が抜けず、会社のために時間を使っていたら給与を受け取る価値があると考えてしまうためです。

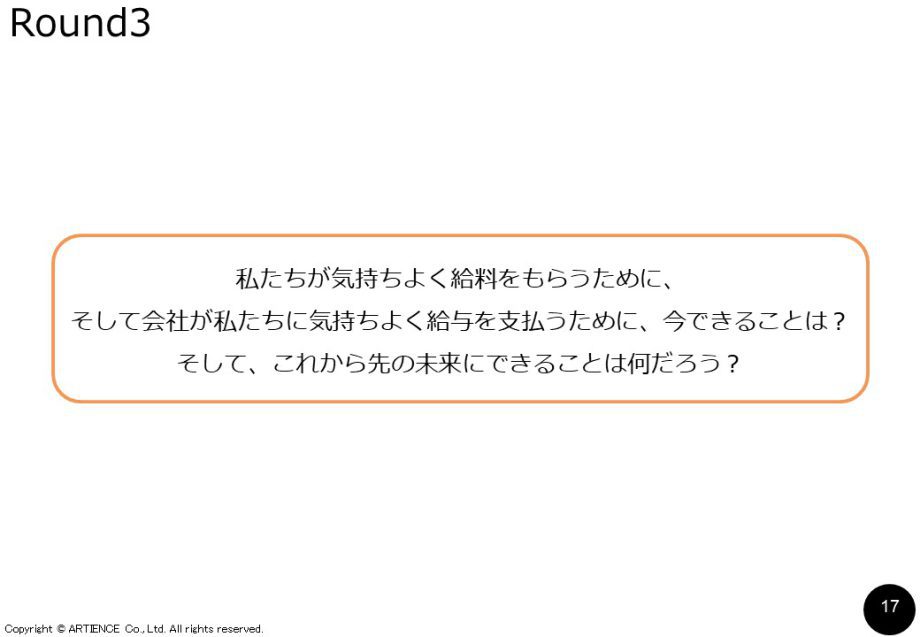

例えば、当社の目標達成・コスト意識研修では、次のような問いについて新入社員同士で対話をしてもらい、会社の売上・利益・コストへの感度を上げていきます。  ※ 目標達成・コスト意識研修の資料より一部抜粋

※ 目標達成・コスト意識研修の資料より一部抜粋

当社では、人事・上司が言いづらいと感じる「研修を受けることは組織がコストを払っており、成果を出さないと組織からしたらコストの負荷ばかりが増えてしまう」ということもお伝えしています。

この話には新入社員も納得されていることが多く、研修や育成の機会を与えてくれていることに対して感謝を感じる方が多いです。

このような対策を行うことで、責任感のなさによるミスを減らしていきましょう。

新入社員が主体的に行動したが故のミスの改善策

主体的に行動したことによるミスの改善策は、報告・相談をしてもらうことです。

自分で考えて行動するときは、上司や先輩に一言報告・相談してもらうように指導する必要があります。新入社員が主体的に行動することに対して、上司や先輩に報告・相談がないと、期待とのズレが起きることに気がつくことができないためです。

ただ、その際の指導の仕方には注意が必要です。新入社員の提案に対して否定ばかりしていると、徐々に主体的な行動がなくなってしまうためです。

まずは、主体的に行動したことについては、ポジティブフィードバックします。その後、新入社員の意見となぜそのように考えたのかを確認し、受け入れます。そしてその後に、アドバイスを伝え、最後ポジティブフィードバックで締めるという流れをおすすめします。

・最近の若手社員の特徴とは?効果的に育成を行う4つのポイントも詳しく解説

・新入社員へのアドバイスの仕方|業務改善と、キャリア支援を行う

・新入社員が育つフィードバックとは?基本となる考え方や方法を詳しく解説

このような対策を行うことで、新入社員の主体性を弱めることなく、ミスを減らせるようになります。今まで紹介していたように、それぞれのミスの種類に合わせて、対策を行うことが必要になります。

4)ミスを防ぐために新入社員が意識すべき4つのこと

ミスを起こさないために新入社員が意識することとして、次の4つのことを伝えましょう。

2、メモの習慣を身に付ける

3、業務に集中できる環境を整える

4、他者からのアドバイスの背景を確認する

順番に説明します。

自分が行った仕事に対して必ず1回以上確認する

誤字脱字や、自分でも何で?と思うようなミスをして指摘を受けたことがあるということは、ケアレスミスが起きているということです。そうならないためにも、1回以上は確認する癖をつけてもらいましょう。

自分で自分のミスに気がつくのは難しいため、文章であれば声に出して読んでみたり、音声読み上げツールを使うと気づきやすいです。忘れ物関連であれば、チェックリストをトレーナーや先輩と一緒に作成して、それにチェックしてから行動するようにする、という方法があります。また、少し寝かせてから確認すると、抜けている情報に気がつきやすいという人もいます。

完璧を達成するのは難しいです。しかし、ミスが多いと信頼性がなくなります。少しでも質の高い状態を目指すために必ず確認をしてもらうようにしましょう。

メモの習慣を身に付ける

その場では理解できるし、覚えていられると思ったことでも、例えば、その後すぐに他の人から他の話をされると意外と忘れてしまうものです。忘れてしまうかもしれないというリスクを減らす意識で常にメモを取るように促しましょう。

最近の新入社員は、スマホでメモをとる方が楽だと言う人もいます。もしかしたら、人の話を聞きながらスマホを触ることに違和感を感じる人もいるかもしれません。しかし、それが大きな問題にならない場合は、新入社員がやりやすい方法を受け入れるようにしましょう。

ヘルマン・エビングハウスというドイツの心理学者の研究によると、人間は学習後20分後には42%忘れ、1時間後には56%忘れ、1日後には74%忘れ、1週間後には77%忘れてしまいます。

何かあったときに見直せるようにメモを取るようにすることは、意識してもらうようにしましょう。

業務に集中できる環境を整える

たくさん仕事を持つと、いろんなことが気になって、今行っている仕事に集中できなくなってしまうことがあります。また、プライベートで辛い体験があると、そのことが頭から離れなくなってしまうことがあります。

しかし、それはミスを引き起こす原因となり、さらに意識が散漫になり、ミスが続くという悪循環が起きます。そのため、できる限り今の仕事に集中できる環境を作れるようにしましょう。

例えば、今抱えている仕事を全てリストアップして、優先順位をつけて今やるべきことを確認するのも一つの方法です。また、不安に思っていることを紙に書き出して、視覚化することで少し心が落ち着く人もいます。他にも、一人のスペースで仕事をすることで集中できるようになる、と言う人もいます。

集中できる環境は人それぞれのため、新入社員が今の仕事に集中できる環境を一緒に探して作っていきましょう。

他者からのアドバイスの背景を確認する

アドバイスしてもらったことについて、「なぜか」という背景を確認すると、他のことにも応用しやすくなります。トレーナーや上司によっては、アドバイスの内容だけ伝えて、なぜそのようにアドバイスをするのかについては伝えてくれない人もいます。しかし、それでは、他の仕事に応用して活用することはできません。そのため、何かアドバイスをもらった時は、その背景を新入社員が考えて、確認するように促すといいでしょう。

例えば、「アドバイスいただきありがとうございます。相手との信頼関係を築くためにやった方が良い、と言う理解であっていますでしょうか?」などです。ただ、「なぜですか?」という質問をすると、トレーナーや上司からみると攻撃的な質問に受け取られてしまいかねないですし、自分で考える部分だと思っている人もいます。そのため、先ほどの例のように自分の考えを伝えて確認する、というやり方をおすすめします。

このような4つのポイントを新入社員が実行できるように、伝えてあげましょう。これらができるようになることで、新入社員もミスを減らすことができますし、トレーナーや先輩もミスを防ぎやすくなるため、仕事がスムーズに進むようになります。

5)まとめ

今回は、新入社員のミスが起こる背景と、ミスが起こらないようにするための対策をお伝えしました。新入社員のミスは大きく5つに分けられます。

1、ケアレスミス

2、何度も繰り返すミス

3、経験不足によるミス

4、責任感のなさによるミス

5、新入社員が主体的に行動したが故のミス

それぞれのミスの種類に合わせて、対策を行うことが必要です。また、ミスを起こさないために新入社員が意識することとして、次の4つのこともお伝えしました。

2、メモの習慣を身に付ける

3、業務に集中できる環境を整える

4、他者からのアドバイスの背景を確認する

この記事を読んで、新入社員のミスを減らすための方法が分かったところで、今からできることを1つでも実践していきましょう。

最後になりますが、新入社員がミスをするのは当たり前です。新入社員はミスをしながら成長していきます。ただ、その都度対応しなければいけない育成トレーナーや先輩は、それによって自分の仕事を中断させたりとか、仕事が増えるということがあり、新入社員がミスをした後のフォローを負担に感じています。

そのため、トレーナーや先輩からみて、ストレスになるようなミスが続くと、新入社員の育成に負担感を持ちます。負担感が大きくなると、積極的に新入社員の育成を促したり、関係性を築くということから距離を置くようになり、新入社員の成長が停滞してしまいます。

今回のコラムを参考にして、この悪循環を乗り越えて、上司・トレーナーは新入社員のミスをフォローし、新入社員本人はミスを無くしていきましょう。

研修でお悩みの方へ

研修は、内容次第で成果が大きく変わります。もしも現在、自社の課題を解決できる最適な研修を探しているのであれば、アーティエンスまでご相談ください。

新入社員研修から管理職研修、組織開発まで、お客様の課題解決にこだわり、多くの実績を生み出してきたプロフェッショナルが、貴社の課題にあわせた最適なプランをご提案させていただきます。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

参考:工具男子新聞