- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年5月11日 巻き込み力研修ー公開講座研修レポート

- 2023/5/18作成ー本内容は、2023年5月11日に開催した「巻き込み力研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:4社、参加人数:18名、集合型

- 詳細を見る

新入社員が成果・成長のために「やるべきこと」はセルフマネジメント力を高めること

更新日: ー

作成日:2023.1.16

・新入社員育成を任されたけど、新入社員に何をできるようになって欲しいかが明確になっていない…

・新入社員として何をやるべきか迷っている

このようなお悩みを感じて、この記事にたどり着いたのではないでしょうか。

新入社員のやるべきことは・会社の文化に馴染むこと・ビジネススキルを身につけること・周囲の人と協力し合いながら業務を進めていくこと等ですが、細分化していくときりがありません。

アーティエンスでは、「新入社員がやるべきこと」は「セルフマネジメント力」を身に付けることだ考えています。

このコラムでは、なぜ「セルフマネジメント力」が必要なのか、高めるためには何をすべきかを解説していきます。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

専門性:新入社員・若手社員、採用・育成

目次

1)新入社員がやるべきことは「セルフマネジメント力」を身につけること

新入社員がやるべきことは、一言でいうと「セルフマネジメント力を身につけること」です。

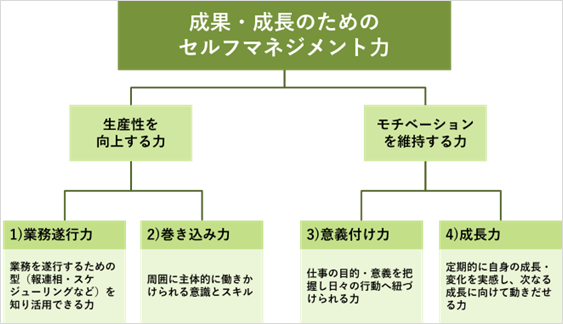

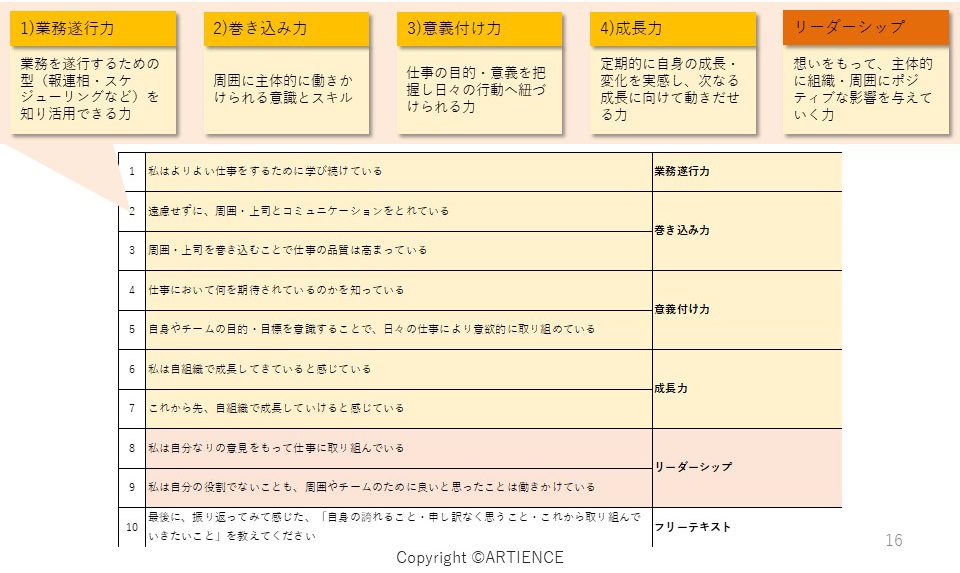

セルフマネジメント力とは、新入社員が自分自身で成果と成長を高めるために必要な力で、4つの力で構成されています。

1)業務遂行力

業務を遂行するための型(報連相・スケジューリングなど)を知り活用できる力

2)巻き込み力

周囲に主体的に働きかける意識とスキル

3)意義付け力

仕事の目的・意義を把握し、日々の行動へ紐付けられる力

4)成長力

定期的に自身の成長・変化を実感し、次なる成長に向けて動き出せる力

1)業務遂行力と2)巻き込み力は、生産性を向上するために必要になり、 3)意義付け力と4)成長力は、モチベーションを維持するために必要になります。

生産性の向上とモチベーションの維持を新入社員が自分自身で行えるセルフマネジメント力が身についていると、自律自走できる社員に育成していくことができます。

※ 当社資料より一部抜粋

この4つが必要なのは、継続的に成果と成長を続けるためです。

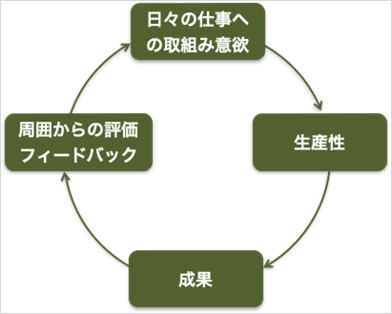

この4つの力を高められると、成長サイクルを上手く回すことができます。

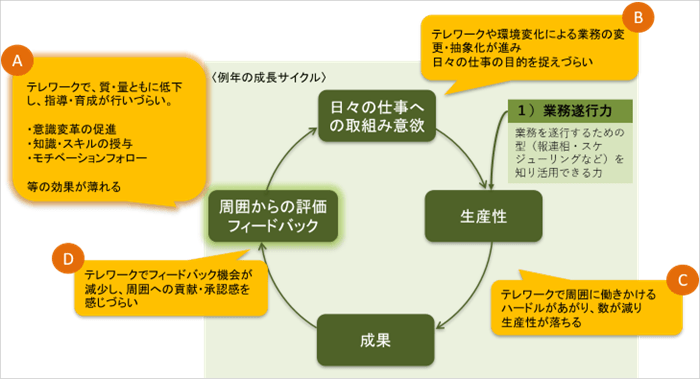

成長サイクルとは以下の図です。 「周囲からのフィードバック」によって「仕事への取り組み意欲」が高まり、モチベーションが高まることによって「生産性」が上がり、「成果」に繋がります。  ※ 当社資料より一部抜粋

※ 当社資料より一部抜粋

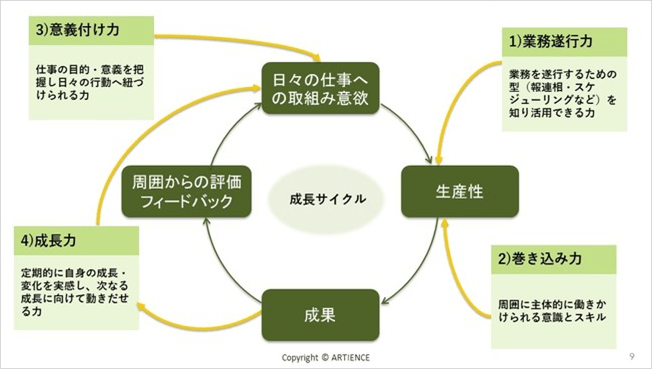

1)業務遂行力、2)巻き込み力、3)意義付け力、4)成長力は、この成長サイクルを動かすための原動力となります。

1)業務遂行力と2)巻き込み力

仕事を効率的に、周りと協力しながら進めることができるため、生産性を高めることに影響を与えられます。

4)成長力

成果に対して適切な改善と成長実感を得られるため、仕事への取り組み意欲を高めることに繋がります。

3)意義付け力

仕事への取り組み意欲に影響を与えるため、モチベーションの維持を行いやすくなるのです。  ※ 当社資料より一部抜粋

※ 当社資料より一部抜粋

特にコロナ禍では、新入社員を取り巻く環境が変化しました。より意識的に4つの力を高めなければ、成長サイクルが動かせない時代になってしまいました。

※ 当社資料より一部抜粋

※ 当社資料より一部抜粋新入社員を取り巻く環境は年々変化しており、成長サイクルを回していくことの難易度が高くなっています。そのため、セルフマネジメント力に必要な4つの力を身につけて、成長サイクルにアプローチをかけることが必要なのです。

以上のことから、新入社員の成長サイクルを回すためにはセルフマネジメント力が必須であり、新入社員がやるべきことと言うことができます。

2)新入社員がやるべき「セルフマネジメント力」の高め方

セルフマネジメント力に必要な、1)業務遂行力、2)巻き込み力、3)意義付け力、4)成長力を新入社員が身につけられるようにするために必要なことを、研修・OJTの視点からお伝えします。

業務遂行力の高め方

業務を遂行するための型を知り、活用できる状態にするために必要なことは、

・専門知識の習得

・OJTでのスキル定着の促し

です。

業務遂行力を身につけるために研修でできること

【ビジネススキルの知識の習得】

業務を遂行していくためには、ビジネススキルが必要です。学生時代にビジネスで活用できるスキルを学べていることは少ないため、仕事をする上で欠かせない基本的なスキルを研修で学ぶ機会を作ります。

ビジネススキルの具体例としては以下のようなスキルです。

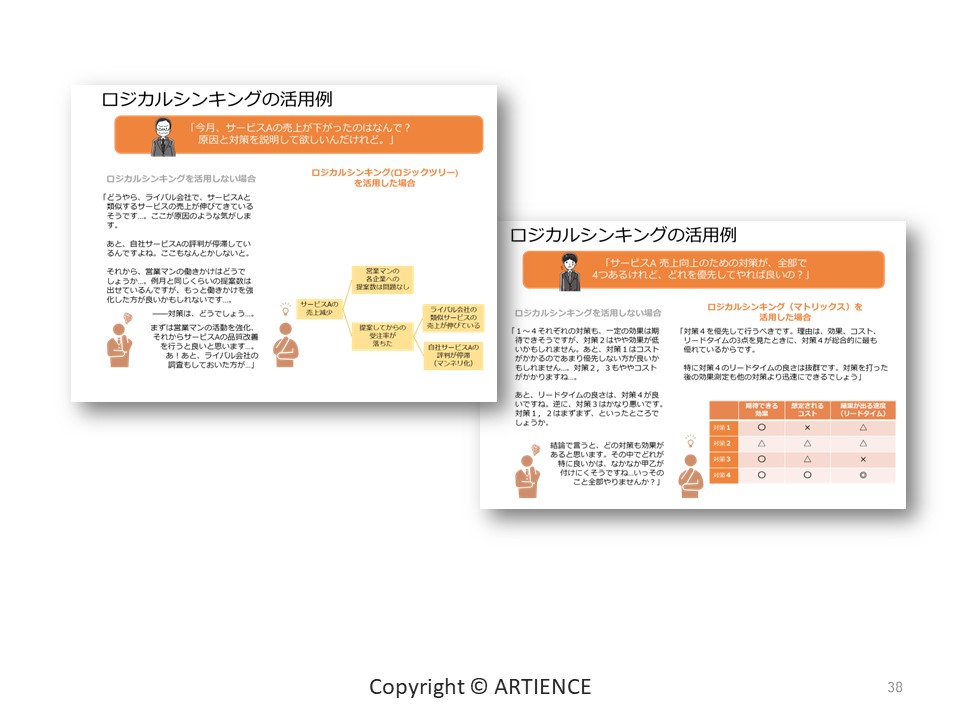

要件定義(5W2H)、スケジューリング、タスク分解、報連相、解決策の講じ方、ビジネスマナー、ロジカルシンキングなどです。これらを含む自組織に必要なビジネススキルを新入社員が身につけられるように研修を設計しましょう。

ビジネススキルの研修で意識したいのは、まず新入社員がビジネススキルの活かし方を理解できること、そして、実際に使えるようになるための実践練習を行うことです。ビジネススキルは、学んで理解するだけでは意味がなく、活用できるようにする必要があります。

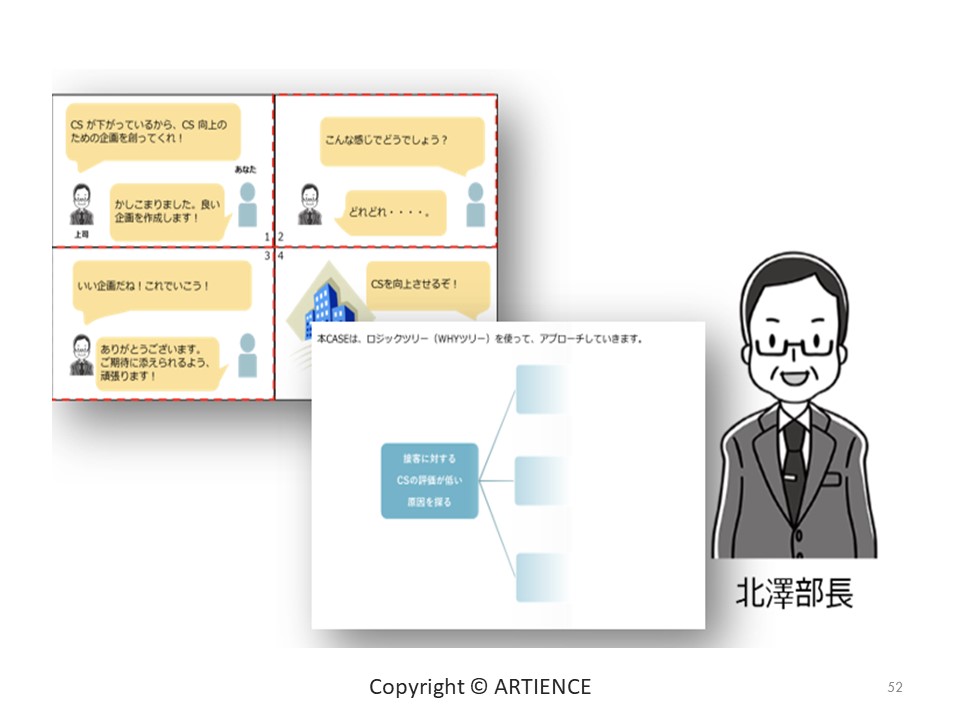

例えば、当社のロジカルシンキング研修では、様々なシチュエーションにおけるロジカルシンキングの活用例を基に、ロジカルシンキングを用いた情報整理のメリットをお伝えしたり、上司との報連相を繰り返し行い、「CS向上の企画を創る」シミュレーションを実施します。グループワークを通して、思考を深め、また上司を巻き込むことで、論理の質を高めていきます。

※ 当社ロジカルシンキング研修資料より一部抜粋

業務を遂行する上で欠かせないこれらのビジネススキルを研修で学び、現場での活用を目指します。

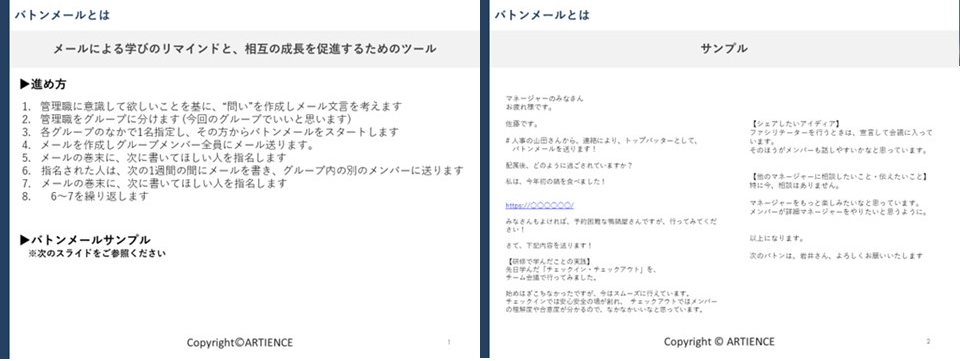

ビジネススキルの習得をより高めるための方法として、バトンメール®があります。

バトンメール®は、アーティエンスが開発した、研修後のフォローツールです。受講生4~5名のグループになり、1週間に1回、「研修で学んだことをこんな風に現場で使ったよ」という内容のメールを書いて、次の人に回していくというものです。(メールではなく、ビジネスチャットツールなどでも大丈夫です。)

※ 当社資料より一部抜粋

バトンメール®を行うことで、研修の学びを自身で内省する時間を作ることができ、また、チーム学習も行われるため、ビジネススキルの習得をより高めることが期待できます。

【専門知識の習得】

部署や職種によっては、業務を遂行するために必要な専門知識が必要にな場合もあります。この場合は、基本的な専門知識がないと業務を遂行することができないため、必要な専門知識に合わせた研修を行うことも必要になります。

例えば、エンジニア職の方には、専門的な技術職や要件定義のやり方を伝えたり、金融系の職種の場合は、財務・会計などのお金の知識や専門的な器械に関するスキルが必要です。部署や職種によっては、専門知識がないと仕事を進められないということもありますので、その際は専門知識の習得を目的とした研修も行いましょう。

インプットが多い専門研修は研修以外にも、本やオンライン授業を受講してもらう方法などもあります。

【OJTでのスキル定着の促し】

研修で学んだビジネススキルの型を積極的に活用して、業務を行っているかを確認する指導が必要です。

ビジネススキルは、研修で学んだだけで身につくのではなく、意識的に使い続ける中で身についていくものです。そのためにも、OJTトレーナーは、新入社員が研修で何を学んでいるのかを把握し、業務の中で学んだことが使えていない場合は、新入社員に型を確認しながら新入社員自身が活用できるように促します。

例えば、新入社員が、タスク分解やスケジューリングについて学んでいるものの、スケジュールがうまく立てられておらず、タスクが抜けていると感じた場合があるとします。その際には、どのようにタスクを分解しているのかを確認し、その事例を通して型や考え方を伝えながら、次回以降に新入社員自身で適切なスケジュールを立てられるように教育を行います。

OJTでは、業務を遂行するために必要なスキルを定着させられるよう、都度教えていくことが必要です。このように、新入社員がビジネススキルを学び、OJTの中でビジネススキルの定着の支援を行うことで、業務遂行力を高めることができます。

OJT研修の内容によって「人が育つ組織をつくる」ための3つのポイント

また、当社ではOJTトレーナー向けの研修を実施しています。 部下・後輩育成OJTトレーナーについて知りたい方は、コチラからご覧ください。

巻き込み力の高め方

周囲に主体的に働きかける意識とスキルを身につけるためには、コミュニケーションを身につけるための研修と環境作りが必要です。

巻き込み力を身につけるために研修でできること

周囲を巻き込んでいくには、コミュニケーションスキルが必要です。コミュニケーションによって作られる周囲との関係性が、巻き込みやすさに影響するためです。

コミュニケーションスキルとは、分解すると次のようなスキルになります。ヒアリングスキル、トーキングスキル、ドキュメンテーションスキル、判断保留などです。当社のコミュニケーション研修では、上記のスキルを学ぶと同時に、なぜコミュニケーションを大切にする必要があるのかを理解できるように以下のような内容も扱います。

・上司・トレーナーとの関係性と自身の状態を観ることによって、自身と自身を取り巻く環境を内省する

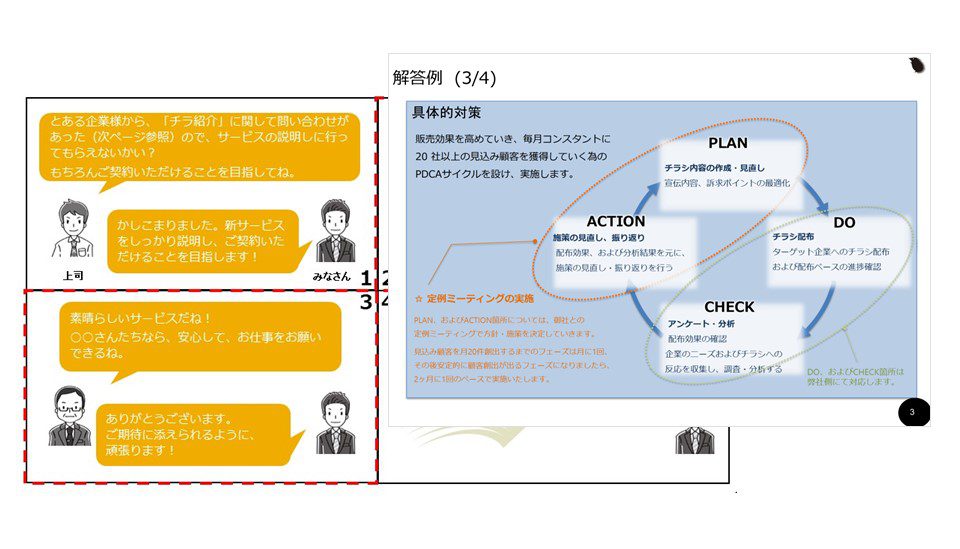

また、現場では社内だけでなく、社外の人も巻き込んで仕事を進めていく場面も出てくるため、当社の巻き込み力研修では、シミュレーションワークも行います。シミュレーションワークでは、まず、お客様と上司、それぞれ大切にしていることが異なる相手を、いかに巻き込んで仕事を進めていくかを考えます。その上で、お客様先への訪問と上司との報連相を繰り返し行うため、現場に出た時に周囲への働きかけがしやすくなります。

※ 当社巻き込み力研修資料より一部抜粋

このような研修を通して、コミュニケーションスキルを身につけ、巻き込み力を鍛えていきます。

巻き込み力研修を通して、新入社員・若手社員がよりよい仕事をすることの楽しさを知る

巻き込み力を身につけるためにOJTでできること

新入社員が周囲を巻き込みやすくなるような環境作りが必要です。巻き込むことに対するハードルや不安感が高いと、それが阻害要因となって巻き込みにくくなってしまいます。

新入社員が周囲を巻き込みやすい環境を作るためには、オンボーディングを丁寧に行うことが必要です。

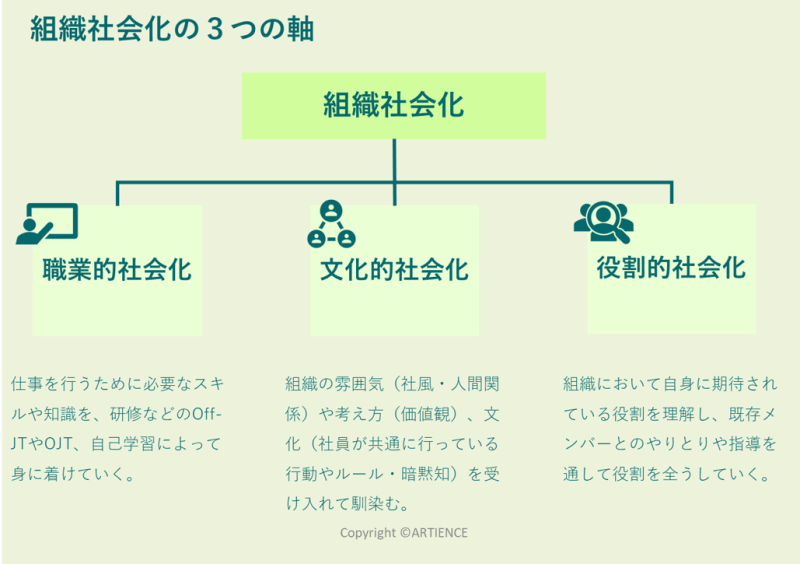

新入社員のオンボーディングの検討にあたっては、「組織社会化(そしきしゃかいか)」の3つの軸を押さえていくことがポイントです。

組織社会化とは、平たくいうと「組織に馴染む過程」を意味し、下記図の3つの軸が組織に馴染むためのポイントになります。(オンボーディングは、組織社会化の広い概念の中の一形態で、「即戦力化」という文脈が加わったものであると認識していただくとよいでしょう)

※ 当社 資料より一部抜粋

文化的社会化とは、「組織の雰囲気(社風・人間関係)や考え方(価値観)や文化(社員が共通に行っている行動やルール・暗黙知)を受け入れて馴染む」過程を指します。入社後、なかなか会社に馴染めずに孤独を感じて離職してしまう新入社員を出さないためにも、必須で検討したい内容です。

役割的社会化とは、「組織において自身に期待されている役割を理解し、既存メンバーとのやりとりや指導を通して役割を全うしていく」過程を指します。より分かりやすく言うと「組織の中で自分の存在価値を見出していくこと」です。

この3つの軸を意識してオンボーディングを丁寧に行うことで、関係の質を上げて話しやすくします。

オンボーディングについて詳しく知りたい方は、こちらのコラムもご覧ください。 新入社員の離職を防ぐ!オンボーディングの具体施策と成功の3つのポイント

お客様を巻き込みやすくするには、関係性を構築できていることが大切なポイントとなります。新入社員に担当を引き継ぐ前にお客様と良い関係を築いておくことや、新入社員とお客様がより良い関係性を築けるようなフォローを行えると良いでしょう。

このように、新入社員がコミュニケーションスキルを身につけられる機会をつくり、OJTとして話しかけやすい環境を整えることで、新入社員が周囲を巻き込みやすくなるようにしていきましょう。

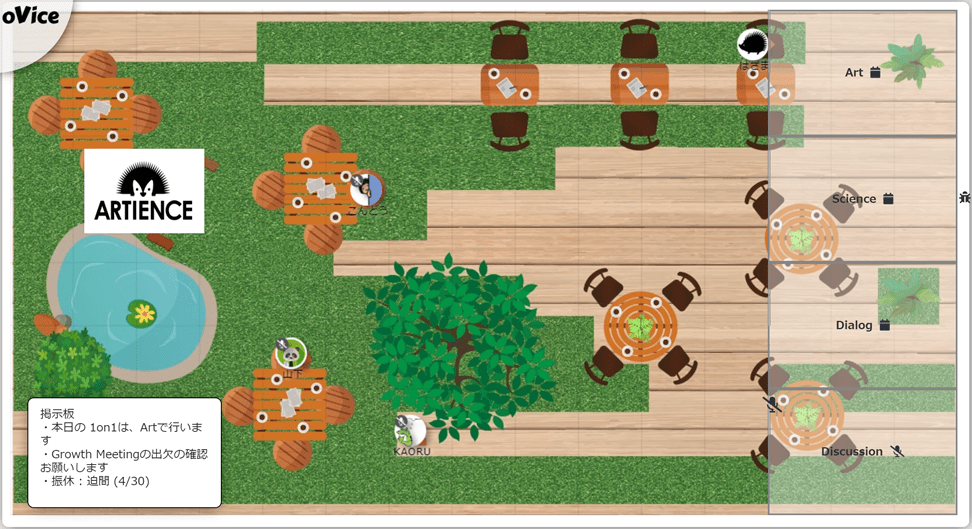

※ アーティエンスのoViceの風景

※ アーティエンスのoViceの風景意義付け力の高め方

仕事の目的・意義を把握し、日々の行動へ紐付けられる力を身につけるために必要なことは、ありたい姿を探求する研修の実施と業務の目的を伝えることです。

意義付け力を身につけるために研修でできること

仕事を行う意義・モチベーションを高めるには、新入社員自身がありたい姿を描けることが必要です。ありたい姿になろうという想いは、仕事の意義やモチベーションに繋がっていきます。

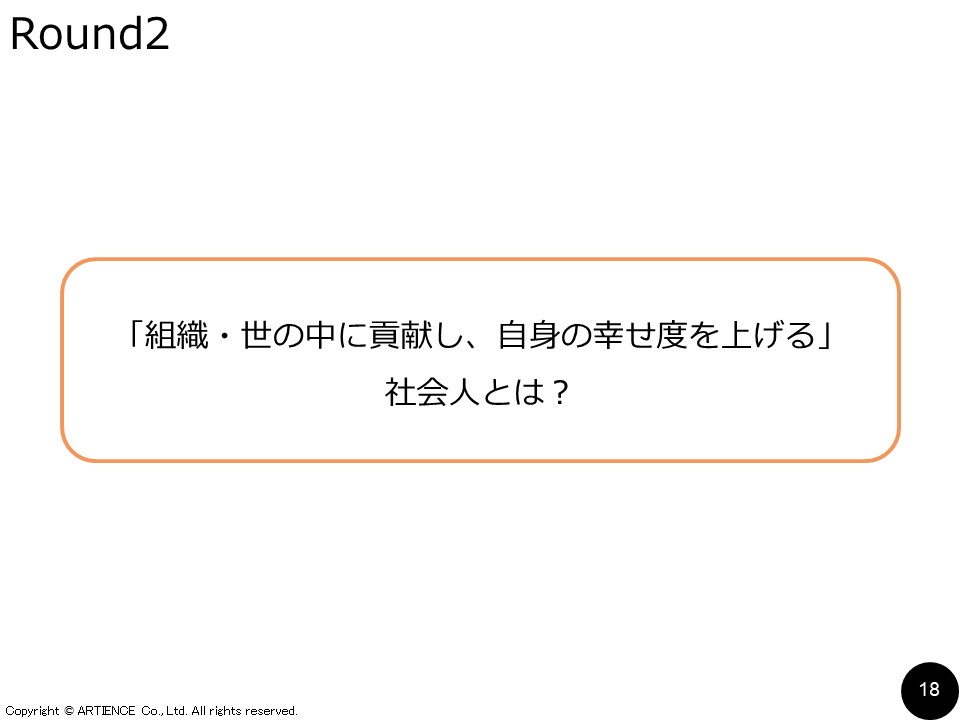

当社の社会人の自覚研修では、新入社員に下記のような問いを投げ、他の新入社員とダイアログ(対話)を行うことで、社会人としての大変さや、楽しさ、やりがいを探求していきます。  ※当社 社会人の自覚研修より一部抜粋

※当社 社会人の自覚研修より一部抜粋

この問いの答えを言語化していく中で、新入社員自身が思い描く理想の社会人のイメージが湧き上がり、自身のありたい姿の方向性が見えてきます。また、配属前研修で実施するワークでは、素晴らしい1年目社員・そうでない1年目社員について考えるワークがあります。どういう状態だと素晴らしい状態だと言えるのかを言語化し、他の人とシェアし合うことで、認知を広げ、自身は素晴らしい状態になっていたいのか、そうでないのかを考えるきっかけにもなります。  ※ 受講生のアウトプット

※ 受講生のアウトプット

このようなワークを研修で行うことで、新入社員が、自分はどうありたいのかを考えるきっかけになり、そうある為に今何をするべきなのかが見えてくるため、意義付け力が高まります。

意義付け力を身につけるためにOJTでできること

意義付け力を高めるためには、仕事の目的を伝えて仕事を依頼することが必要になります。やることだけ伝えても、何のためにやらないといけないのかが分からず、単なる作業になってしまいます。そうなると、仕事の意義を見つけることは難しくなってしまいます。そのため、新入社員に仕事を依頼する際は、必ず目的を伝えることを意識しましょう。

例えば、議事録を新入社員に依頼する場合、「議事録取っておいて」と伝えるだけでは、新入社員は作業として行うことになります。しかし、「次の会議の時に、今回何を話していたかを見直すことができると、話がスムーズになるから議事録を取っておいて」と目的や背景まで伝えると、なぜ自分が議事録を取る必要があるのかを理解することができます。

新入社員は目的が分かると、そのために分かりやすいようにレイアウトを工夫したり、参考資料の保存場所を補足として記載するなど、より良くするための工夫を自分なりに考えられるようになります。これが、仕事に意義を持って取り組めている状態です。

言われたことだけを作業のようにこなす状態では、意義付け力を高めることはできません。ぜひ、新入社員でも理解ができる業務の目的を、依頼内容と一緒に伝えるようにしましょう。

このように、新入社員自身がありたい姿を描き、OJTトレーナーが仕事の目的を伝えて業務を依頼することで、新入社員が仕事への意義を持って取り組めるようになります。

成長力の高め方

定期的に自身の成長・変化を実感し、次なる成長に向けて動き出せる力を身につけるために必要なことは、自身の成長を振り返る研修と適切なフィードバックです。

成長力を身につけるために研修でできること

自身の成長や変化を実感するためには、振り返りを丁寧に行うことが必要です。新入社員は、日々初めての仕事をこなしていくことが多く、意識的に振り返りの時間を取らなければ自身が成長していることを実感しにくい状況です。

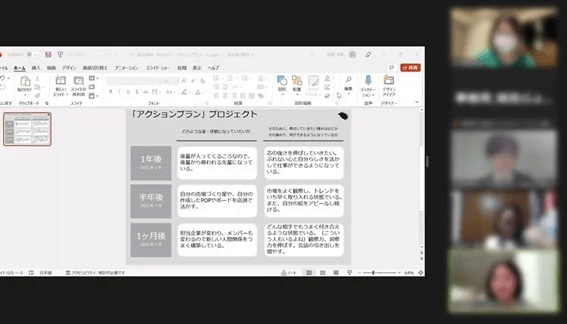

例えば、当社の成長力強化研修では、入社してから半年~2年目になる前に自身の現状を振り返り、そこから次に繋げる一歩として「今、大切にしたいこと」の探求や、「自身の素晴らしい未来」に向けて アクションプランを創るというワークを行います。  ※ 当社がオンラインで実施した成長力強化研修の様子

※ 当社がオンラインで実施した成長力強化研修の様子

研修という日常の業務から少し離れた時間に、ゆっくりと自身の成長を振り返ることで成長を実感し、また自身のありたい姿に向かって次にどのような行動を取れば良いのかを明確にしていきます。そうすることで、成長力を高めることができます。

成長力を身につけるためにOJTでできること

成長力を高めるためには、適切なフィードバックが必要です。OJTトレーナーや先輩・上司からのフィードバックがないと、新入社員は自身がやっていることがポジティブな影響を与えているのかネガティブなのかの判断をすることができません。

どのような言動をとったらポジティブに受け取られ、何をしない方が良いのかを新入社員が理解できるように、こまめに適切なフィードバックを行うことを意識しましょう。

例えば、新入社員も参加する会議の前に、新入社員から「何か準備しておくことはありますか?」と相談があったとします。この時に、特に依頼したいことがないために「大丈夫」だけで済ませてしまうと、新入社員は今の言動がポジティブな影響になるのか、ネガティブな影響になるのかがわかりません。一方、「大丈夫。その確認してくれるのすごく助かる、ありがとう」という言い方に変えるだけで、新入社員は、自分の言動は行ってよかったことだと理解することができます。

ほんの些細なことでもフィードバックを伝えるだけで、新入社員は自分がやったほうが良い言動を理解していくことができるため、成長も早くなります。このように、新入社員が丁寧に新入社員自身の仕事を振り返る機会を作り、OJTとして適切なフィードバックを行うことで、新入社員の成長力が高まっていきます。

新入社員が育つフィードバックとは?基本となる考え方や方法を詳しく解説

今まで、研修とOJTの視点からアプローチできることをお伝えしてきましたが、人事の視点からもセルフマネジメント力を高めるためにできることがあります。それは、研修の設計をしっかりとデザインすることと、OJTトレーナーへのフォローを行うこと、そして新入社員のセルフマネジメント力を促す仕組みを作ることです。

研修の設計については、新入社員に必要な研修内容の洗い出しが適切であるか、研修内容が自組織に合っているか、研修のタイミングや講師は適切かなど、意識しなければならない点はいくつもあります。それぞれについて現状を整理し、しっかりと設計していくことが、新入社員のセルフマネジメント力を高めるために大切となります。

新入社員の設計については、下記コラムで詳しくお伝えしていますので、ご覧ください。

新入社員研修のカリキュラム一覧|研修のプロが設計したカリキュラム例もご紹介

OJTとしてのスキルが足りないと感じた場合は、OJTトレーナーへのフォローとしてOJTのスキルを高めるための研修や施策を検討しましょう。

OJTトレーナーは、業務内容を伝えるだけではなく、新入社員のセルフマネジメント力を促しながら育成することが求められます。OJTのベーシックスキルとして、育成計画、ティーチング、フィードバック、コーチングを、ケーススタディを通して学ぶだけでも、新入社員の育成方法に影響を与えることができます。

当社では、部下・後輩育成OJTトレーナー研修として、育成と協働・共創の融合の考え方から、OJTの基本的かつ重要な考え方とスキル・型を学び、 現場で実践または伝播し、チーム・組織の活性化を目指す研修を実施しています。

新入社員のセルフマネジメント力を促す仕組み作りについては、パルスサーベイGrowthがおすすめです。

パルスサーベイGrowthは、セルフマネジメント力を促す設問になっているため、サーベイを回答することにより新入社員が自身と自組織を統合して考えることができます。そして、自組織でやりたいことを育んでいきます。また、組織側も新入社員の結果を探求し、意味付けすることで、自社の傾向分析・育成企画をして、組織としてやりたいことに繋げることができます。

※ 当社パルスサーベイGrowth資料より一部抜粋

※ 当社パルスサーベイGrowth資料より一部抜粋このように、人事としては、研修の設計をしっかりとデザインすることとOJTトレーナーへのフォローを行うこと、そして新入社員のセルフマネジメント力を促す仕組み作りを意識して行っていただけたらと思います。

3)新入社員がやるべきセルフマネジメント力を促す効果的なタイミング

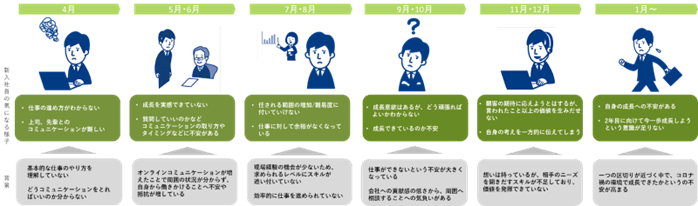

新入社員のセルフマネジメント力を促すために必要な4つの力をどのタイミングで行うのが効果的かをお伝えします。時系列でまとめた内容がこちらです。

| 4月 | 5-6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 | 1-3月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| セルフマネジメント力を促す効果的なタイミング | 意義付け力 業務遂行力 | 巻き込み力 業務遂行力 | 業務遂行力 巻き込み力 | 成長力 意義付け力 | 業務遂行力 巻き込み力 | 成長力 意義付け力 |

| 研修内容 | ・社会人の自覚研修 ・ビジネスマナー研修 ・目標達成・コスト意識研修 ・ビジネススキル研修 ・上司との協働体感研修 | ・巻き込み力研修 ・関係性構築力研修 | ・ロジカルシンキング研修 ・ドキュメンテーション研修 | 新入社員・OJTトレーナー合同研修 | ソリューション提案研修 | ・成長力強化研修 ・1年目フォロー研修 |

| 研修での取り組み | 社会人としての自覚を持ち、基本的なビジネスマナーについて学ぶ | 主体的に周囲とコミュニケーションをとり、巻き込む力を身につける | 論理的に整理し考えて、相手にわかりやすく伝える力をつける | 半年間を振り返り、自身を確認して、今後の成長を考える | 顧客のニーズに応えるためのヒアリングスキル、トーキングスキルを学ぶ | 1年間を振り返り、目指したい姿を探求する |

| OJTでの取り組み | 組織の雰囲気(社風・人間関係)や考え方(価値観)や文化(社員が共通に行っている行動やルール・暗黙知)を受け入れて馴染めるようにする | 組織の雰囲気(社風・人間関係)や考え方(価値観)や文化(社員が共通に行っている行動やルール・暗黙知)を受け入れて馴染めるようにする | 仕事を行うために必要なスキルや知識を身につけてもらえるようにする | 仕事を行うために必要なスキルや知識を身につけてもらえるようにする | 組織において自身に期待されている役割を理解し、既存メンバーとのやりとりや指導を通して役割を全うしていけるようにする | 組織において自身に期待されている役割を理解し、既存メンバーとのやりとりや指導を通して役割を全うしていけるようにする |

| 目指す状態 | ・仕事に対して自分なりに意義を見出している ・仕事の方を積極的に活用している | ・自らコミュニケーションを取りに行く ・多様性を理解し、上司や先輩の考えに関心を持つ | ・論理的思考力を元に、事実と自身の意見を整理した上で、報連相する ・上司や先輩と共により良い成果を出す意識が強くなる | 成長課題、不安を正しく捉え、周囲の支援のもと、さらなる成長へのチャレンジが増えている | 相手のニーズを正しく把握し、期待をこえるレベルを目指そうとしている | 自身のこれまでの成長を実感でき、2年目に向けて意欲向上と視座の高い課題設定ができている |

この時期にお勧めする理由は、そのタイミングが新入社員の悩みと合致するタイミングで学びが深くなるためです。

当社で実施した調査によると、組織によって配属時期が異なるため、多少のズレはありますが、基本的には以下のようなタイミングで課題や不安を感じていることが分かりました。  このような不安や悩みが起きるタイミングで研修を実施すると、新入社員が主体的に学ぼうとする姿勢を強められるためお勧めです。

このような不安や悩みが起きるタイミングで研修を実施すると、新入社員が主体的に学ぼうとする姿勢を強められるためお勧めです。

セルフマネジメント力を短期間で一気に身につけさせることは難しいです。1年間というサイクルの中で、4つの力のうちどのスキルをいつ鍛えるかは、自組織が新入社員に求めることと照らし合わせながら考えていただけたらと思います。

4)まとめ

今回の記事では、新入社員がやるべきことを「セルフマネジメント力を身につけること」というワンメッセージでまとめてお伝えしました。

セルフマネジメント力とは新入社員が自身で成果と成長を高めるために必要な力で、4つの力で構成されています。

2)巻き込み力:周囲に主体的に働きかける意識とスキル

3)意義付け力:仕事の目的・意義を把握し、日々の行動へ紐付けられる力

4)成長力:定期的に自身の成長・変化を実感し、次なる成長に向けて動き出せる力

この4つの力を高めることで、継続的に成果と成長を続けることができます。

業務を遂行できる状態にするために必要なことは、

・専門知識の習得

・OJTでのスキル定着の促し

です。

周囲に主体的に働きかける意識とスキルという巻き込み力を高めるために必要なことは、

・環境作り

です。

仕事の目的・意義を把握し、日々の行動へ紐付けられる力を身に着けるために必要なことは、

・業務の目的を伝えること

です。 定期的に自身の成長・変化を実感し、次なる成長に向けて動き出せる力を身に着けるために必要なことは、

・適切なフィードバック

です。 このように、4つの力を高めるための取り組みを行うことで、新入社員のセルフマネジメント力を促すことができます。

最後には、4つの力を高めるために効果的な実施タイミングをお伝えしました。ぜひ参考にしていただき、自組織の実施スケジュールを検討していただけたらと思います。

今回のコラムを参考にしていただきながら、新入社員がやるべきことであるセルフマネジメント力を身につけられるような育成計画を立てて、新入社員の成長を促していきましょう。

また、新入社員自身は、自身ができることを見つけ、できることから実施してみましょう。