-

[ コラム ]

新入社員が身に付けるべき5つの社会人としての心構えと育成施策

- 「新入社員には社会人としての心構えを持ってほしい。」新入社員が社会人としての心構えを持てているか否かで、仕事への向き合い方や成長スピードは大きく変わってきます。弊社では新入社員が社会人として活躍するために、持つべき心構えは5つあると考えてい

- 詳細を見る

【事例・Q&Aあり】新入社員研修カリキュラムの設計法

更新日:

「新入社員研修のカリキュラム、どんな内容を組めばいいのかわからない…」

「新入社員研修のカリキュラムの作り方や具体的な事例を知りたい」

そう感じて、このコラムに辿り着いたのではないでしょうか。

新入社員研修は社会人としての土台を築く、非常に重要な研修です。だからこそ組織の目標や新入社員に期待する姿としっかり結びついたカリキュラム設計が欠かせません。

本コラムでは、年間100社以上の新入社員研修を支援してきたアーティエンスの知見をもとに

・新入社員研修のカリキュラムに必ず組み込みたい6つの要素

・具体的な新入社員研修のカリキュラム事例3つ

・成長につながるカリキュラム設計のプロセスとポイント

・よくある質問への回答

をお伝えします。

自組織にあった新入社員研修のカリキュラムを作り、新入社員の成長を後押ししましょう。

目次

1)新入社員研修のカリキュラムに必ず組み込みたい6つの要素

社会人としての基本をしっかり身につけ、自走できる人材へと成長してもらうために、新入社員研修のカリキュラムに必ず組み込みたい6つの要素を紹介します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ①社会人としてのマインドセット | 学生と社会人の違い、社会人としての意識・姿勢を伝える >例:社会人の自覚研修 |

| ②仕事を進める基礎スキル | 報連相やスケジューリング、タスク分解などの方法を伝える >例:ビジネススキル研修 |

| ③基本的な思考スキル | ロジカルシンキング、プレゼンテーションなどの思考スキルを伝える >例:ロジカルシンキング研修 |

| ④組織理解・職場浸透 | 自組織や配属される現場、既存社員への理解度を高める内容を伝える |

| ⑤ストレスとの適切な向き合い方 | レジリエンスやセルフマネジメント力を高める内容を伝える >例:レジリエンスアップ研修 |

| ⑥業界・職種に応じた専門知識・スキル | 業界の専門知識・スキルを伝える |

①社会人としてのマインドセット

新入社員研修では、最初に「社会人としての意識・姿勢」をしっかり伝えることが重要です。

社会人として求められる行動基準を理解していないと、学生気分が抜けず、受け身の姿勢で仕事に取り組んでしまいます。最初にマインドセットを変えることで、その後の成長スピードが大きく変わります。

例えば「学生と社会人の違い」を明確にすることで、「自分で考えて動く必要がある」「成果が求められる」という意識が持てるようになります。グループワークで「理想の社会人像」を考えるワークを入れるのも効果的です。

より具体的な実施方法は、必読!学生と社会人の5つの違いを痛感できる研修法 にてお伝えしています。

まずは「なぜ社会人としての意識が必要なのか」を理解させ、仕事に向かう姿勢を整えることが、すべての基盤となります。

この内容は、入社後すぐに実施することが効果的です。具体的には入社式の翌日から1週間以内が目安となります。

② 仕事を進める基礎スキル

報連相、スケジューリング、タスク分解など仕事の基本スキルは早い段階で習得させましょう。

基本スキルがないまま配属されると、仕事の進め方がわからず周囲との連携がうまく取れません。ミスが起きたり、頼まれたことを抱え込んでしまう原因になります。

研修では、報連相のロールプレイや、タスクを細分化してスケジュールを立てるワークなど、実践的な演習を取り入れることで、知識だけでなく行動に落とし込むことができます。

仕事の進め方の基礎を押さえることで、安心して配属先で動き出せる新入社員を育てられます。

この研修は、マインドセット研修とセットで実施されることも多く、入社1〜2週間以内が実施のおすすめタイミングです。

③ 基本的な思考スキル

ロジカルシンキングやプレゼンテーションなどの思考スキルは、仕事の質を高め、周囲とのコミュニケーションを円滑にするために必要です。

ただし、これらのスキルは業務にある程度慣れてからの方が学びやすく、実践に活かしやすくなります。

そのため、入社直後ではなく入社後2〜4か月以上経過し、実務を経験したうえでの実施が効果的です。フォローアップ研修として組み込む企業も多いです。

研修では、課題に対して「どのように整理して考えるか」「相手にどうわかりやすく伝えるか」を学ぶことで、考える力とコミュニケーション力を同時に伸ばすことができます。

(参考コラム)デキる社会人へ!新入社員に必要な【基本スキル5選】と【重要マインド】

④ 組織理解・職場浸透

組織理解・職場浸透を深めることで、早期離職の防止と、仕事への納得感が高まります。

自分がどんなチームの一員なのか、どんな役割を担っているのかがわからないと、仕事への意欲や帰属意識が生まれにくいためです。

具体的には、配属先の先輩社員との座談会や、現場見学を取り入れることで、リアルな職場の姿を知り、安心して仕事に臨めるようになります。

職場への理解が深まることで、困ったときに相談できる関係性が築けたり、仕事へのモチベーションも高まります。

この研修は、配属直前から配属後1か月以内のタイミングで実施するのが効果的です。

⑤ ストレスとの適切な向き合い方

新入社員には、ストレス対処やセルフマネジメントの力を身につけさせましょう。

新入社員は、生活環境や人間関係など多くの変化にさらされ、知らず知らずのうちにストレスを感じやすい時期です。うまく対処できないと休職や離職のリスクが高まります。

レジリエンス(回復力)やセルフマネジメント力を高めることで、心身の健康を保ちながら働く力を養うことができます。

心身の健康を守る方法を早い段階で学ばせることが、長く働き続けるための基盤になります。

このテーマは、入社後すぐに実施する企業もあれば、フォローアップ研修として10月ごろに行う企業もあります。

⑥ 業界・職種に応じた専門知識・スキル

業界や職種に応じた専門知識やスキルを身につけることは、配属後のスムーズな業務スタートにつながります。

業界用語、業務フロー、技術知識など、仕事に必要な最低限の知識を事前に押さえておくと、安心感を持って仕事に取り組めます。

この研修は、配属前に一律で行う企業が多いです。

配属前に学んでおくことで、新入社員の不安を減らし、配属先に送り出せます。

新入社員研修は、「知識を教える場」ではなく、「活躍できる土台を築く場」です。

6つの要素を適切なタイミングでバランスよく学べるカリキュラムを設計することで、早期戦力化と定着につながります。

2)【事例】研修のプロが監修!新入社員研修のカリキュラム

研修のプロが監修した新入社員研修のカリキュラムを3つご紹介します。

カリキュラム例①|期間:配属前まで|金融業|コンセプトからカリキュラム例を作成

カリキュラム例②| 期間:半年|IT業界|前年の課題感を元にカリキュラムを作成

カリキュラム例③| 期間:1年|今年度の新入社員の特徴を元にカリキュラムを作成

カリキュラム例①|期間:配属前まで|金融業|コンセプトからカリキュラム例を作成

【企業情報】

・業種:地方銀行

・規模:約2,500名

・研修形式:派遣型

【カリキュラム】

1年後に「安心して仕事を任せられる人材」へ成長してもらうことを目指し、配属前までに「積極的に他者に働きかける力」 を育成する研修カリキュラムを設計しました。

| 週 | ねらい | 研修内容 |

|---|---|---|

| 1週目 | 社会人マインドの醸成 | 社会人の意識づけ、○○銀行への理解と期待感を高める |

| 2週目 | 基本スキルの習得と同期との関係づくり | 報連相、スケジューリング、タスク分解、仲間との学び合い |

| 3週目 | 周囲への関心と積極的行動の意識づけ | 周囲を見る力を高め、「今できること」を自ら考えて動く |

| 4週目 | 配属に向けた意欲と期待感の醸成 | 配属後の目標設定と未来に向けた行動イメージづくり |

↓より具体的な新入社員研修カリキュラム

【効果】

配属1か月後のヒアリングでは、「新入社員が、自ら上級者向けの社内セミナーへ参加したいと、副店長に参加依頼した」という話を伺い、「例年より他者に働きかけるという動きが強くなっている」とのことでした。

1年後のゴールから逆算してカリキュラムを設計したことで、配属前に目指していた「積極的に他者に働きかける力」がしっかり育ちました。その結果、現場でも「自ら働きかける新入社員」として高く評価される状態をつくることができています。

カリキュラム例②| 期間:半年|IT業界|前年の課題感を元にカリキュラムを作成

【企業情報】

・業種:IT業界(システム開発、改修、保守)

・規模:約400名

・研修形式:派遣型

・カリキュラム(一部抜粋)

【カリキュラム】

この企業では、お客様先に常駐する働き方が多く、もともと配属後に「同期とのつながりが弱くなる」という課題がありました。加えてコロナ禍の影響で、その傾向がさらに強まりました。

そこで、昨年度の振り返りをもとに「同期とのつながり強化」と「周囲を巻き込む力」の育成が必要だと判断し、お客様と話し合いながら、以下のようにカリキュラムを設計しました。

研修以外にもパルスサーベイの実施や、新入社員同士での情報共有の仕組み化もご提案し、同期が繋がれる場所を設けました。

【効果】

新入社員からは、同期との対話を通じて「不安の解消」「新たな気づきや発見が得られた」という声が多数ありました。

参考|コメント内容

・他の同期がどのような仕事をしてるのかあまり把握していなかったため、話を聞いてとても刺激を受けました。

・同期の仕事の話をたくさん聞けたので良かったです。

・今の自分の姿を深堀することが出来、非常に勉強になりました。また、同期との会話の中で新たな課題や発見を得ることもできました。

・私は現在様々な自由で配属先のメイン業務に携わることができておらず、他の同期の皆さんより少し遅れを取っているのではないかと考えていましたが不安が少し薄まりました。

・みんなの成長を感じて焦りと刺激になりました。また、成長しようと努力しているのを感じました。自分の考え方と向き合えました。

毎年、新入社員研修を振り返り、アップデートし続けることで、今の組織や新入社員の課題にフィットしたカリキュラムを設計できます。

この柔軟な設計が、成長を後押しする研修づくりのポイントです。

カリキュラム例③| 期間:1年|前年度の新入社員の特徴を元にカリキュラムを作成

アーティエンスの新入社員研修 公開講座のカリキュラムを紹介します。

【カリキュラム】

アーティエンスでは毎年、新入社員の特徴や組織のニーズなどに関する市場調査を行い、それらに合わせて年間の新入社員研修カリキュラムを設計しています。

| 研修カリキュラム | 新入社員の悩み | 組織のニーズ | |

|---|---|---|---|

| 4月 | ・社会人の自覚研修 ・ビジネスマナー研修 ・目標達成・コスト意識研修 ・ビジネススキル研修 ・上司との協働体感研修 |

・社会人への不安が大きい ・仕事の進め方が分からない ・上司への声がけに迷う ・フィードバックを恐れている |

・社会人基礎力の早期定着 ・上司との関係構築の促進 |

| 5月 | ・巻き込み力向上研修 | ・周囲の巻き込みがうまくできず、悩む | ・主体性や協働意識の強化 |

| 6月 | ・仕事と自己成長をつなぐ研修 | ・リアリティショックを感じる | ・仕事と成長実感を結びつけ、早期離職を防ぐ |

| 7月 | ・関係性構築力研修 | ・周囲との関係性や違いに悩む | ・多様な相手との円滑なコミュニケーション力の向上 |

| 8月 | ・ロジカルシンキング研修 | ・業務量増加で負担が増える | ・効率的な思考と問題整理による業務推進力の強化 |

| 9月 | ・新入社員・OJT合同研修 | ・自身の成長度合いに不安を感じる | ・OJT担当者と新入社員の相互理解・成長支援体制の強化 |

| 10月 | 1月 |

・プレゼンテーション研修 | ・言われたこと以上の価値を出せず、悩む | ・自律的な課題発見と提案力の習得 |

| ・問題解決力研修 | |||

| 2月 | 3月 |

・1年目フォロー研修 | ・2年目に向けて不安が追い | ・1年目の振り返りと2年目への成長イメージづくり |

▼以下のスプレッドシートより、大きな画面で確認いただけます。

スプレッドシートを見る

【効果】

通年プログラムを受講していた企業様からは、以下のようなコメントをいただいています。

「他社の同期と定期的に関わることで新入社員の不安が軽減され、自信につながった点や、社内外の研修を組み合わせたことで育成効果が高まり、成長実感が深まった点が特に良かったです。」

本カリキュラムを通じて、新入社員一人ひとりが「社会人として求められる基本動作」や「上司・先輩への適切な報連相・巻き込み力」を身につけ、現場で自信を持って業務に取り組む姿勢が見られています。

今回ご紹介した3つのカリキュラム事例では、それぞれの組織課題や新入社員の特徴に合わせて設計したことで、現場での実践力や自律的な成長につながっています。

「新入社員に1年後、どうなっていてほしいか」「現場や新入社員がどんな課題を抱えているのか」をしっかりと把握したうえで、カリキュラムを設計することが大切です。

3)新入社員研修カリキュラムは、5つのプロセスで設計

新入社員研修のカリキュラムは、次の5つのステップで設計すると効果的です。

詳しく説明します。

① 組織の目標を確認

まずは組織の目標を確認するところから始めます。新入社員研修のカリキュラムが組織の目標とつながっていることで、組織の目標達成できる人材に近づけるためです。

例えば、人材紹介サービス会社において「3年以内に100億円の売り上げを作り、企業と個人の幸せのマッチングを増やす」という目標があった場合は、この目的を達成するための人材を育成する必要があります。

組織の未来像を出発点に設計することで、カリキュラム全体に一貫性が生まれます。

② 新入社員の目標を設定

次に新入社員が目指すべき目標を明確にします。「何を目指すのか」が曖昧なままでは、学びが受け身になり、行動変容も起こりにくいためです。

なお、目標を設定する時は、2つのポイントを意識しましょう。

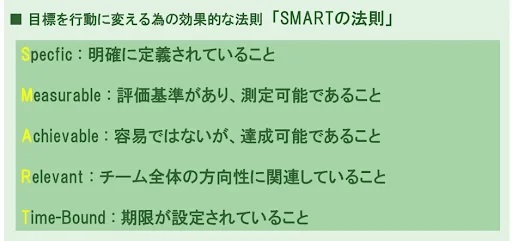

① SMARTの法則を満たしているか

② 新入社員が成長イメージを持ち、納得できる目標か

① SMARTの法則を満たしているか

SMARTの法則というのは、ジョージ・T・ドラン氏が提唱した理論で、次の5つの成功因子によって構成されています。

※ 当社OJTトレーナー研修のテキストより抜粋

目標を「具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限付き」にすることで、何をすればいいのかが明確になります。

② 新入社員が成長イメージを持ち、納得できる目標か

社会人経験がない新入社員でもイメージできる言葉で目標を伝えましょう。「なぜこの目標に取り組むのか?」が腹落ちしていることが、行動につながります。

言葉によってイメージは大きく変わります。何度もブラッシュアップして言葉を磨いていきましょう。

例えば、人材紹介サービス会社の組織目標が「3年以内に100億円の売り上げを作り、企業と個人の幸せのマッチングを増やす」であった場合は、この目的を達成するために新入社員の時点でできるようになってほしいラインを考えます。

| NG例 | 「新入社員が転職支援に関して、初回相談(ヒアリング)から提案・転職までの支援を配属後3ヵ月で1件、3月末までに25件遂行できるようになる」 |

|---|---|

| OK例 | 転職者と企業の双方が、ポジティブな感情を持って仕事に取り組める転職支援を行う。 具体的な行動として、「初回相談(ヒアリング)から提案・転職」までの支援を配属後3ヵ月で1件、翌年3月末までに25件遂行できるようになる。 |

NG例では、達成すべき件数などの数値目標は明確に設定されていますが、「なぜその目標に取り組むのか」「その目標を通して何を実現したいのか」という目的や意義が示されていません。

このように、数値だけが提示された目標は、新入社員本人にとって「やらされ感」が生まれやすく、受け身な行動につながりがちです。

一方、改善例では「転職者と企業の双方がポジティブに仕事に取り組める状態をつくる」という 目的(想い) が明確に言語化されています。

そのうえで、具体的な行動や数値目標も設定されているため、新入社員自身が「何のためにこの仕事をするのか」を理解し、納得感を持って主体的に取り組むことができる設計になっています。

目標設定では、「何をするか(行動・数値)」だけでなく、「なぜそれをするのか(目的・意義)」をセットで伝えることが大切です。

③ 目標を達成するために必要な要素の洗い出し

新入社員の目標を明確にできたら、目標を実現するために、必要なスキルや知識を具体的に整理します。

必要な要素が抜け落ちていると、学びが偏り、目標達成につながらないため、下記のリストを参考に洗い出しましょう。

| 分類 | 要素例 |

|---|---|

| ①社会人としてのマインドセット | ・社会人としての意識 ・ビジネスマナー ・コスト意識 ・コンプラインアンス |

| ②仕事を進める基礎スキル | ・要件定義力 ・報連相 ・スケジューリング ・タスク分解 |

| ③基本的な思考スキル | ・ロジカルシンキング ・プレゼンテーション ・問題解決コミュニケーション |

| ④組織理解・職場浸透 | ・企業理念の共有 ・方針の浸透 ・先輩社員のストーリーテリング |

| ⑤ストレスとの適切な向き合い方 | ・レジリエンス ・成長の実感 ・フォローアップ |

| ⑥業界・職種に応じた専門知識・スキル | ・企業ごとに設定 |

必要な要素を具体的に見える化することで、カリキュラムの全体像がクリアになります。

④ 各スキルをどの育成方法でいつ渡すかを設定してカリキュラム作成

新入社員の目標を達成するために必要なスキルが整理できたら、次は「どの育成方法・いつで学びを届けるのか」を考えましょう。

育成方法の設定

新入社員の育成方法は、大きく3つに分類できます。

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| OFF-JT | 職場を離れて行う研修や講義 (例:新入社員研修、ビジネスマナー研修、公開講座など) |

| 必要な知識・スキルを体系的に学べる。同期との交流や視座を高める場としても活用できる。 短期間で基礎を固めたい場合に有効。 |

|

| OJT | 実務を通じて、上司や先輩が指導しながら学びを伝える (例:日々の業務指導、振り返りの対話など) |

| 現場で実践しながら学びを深める。 個別に課題や状況に応じたフィードバックが可能。 行動変容・定着を促すために必須。 |

|

| SD(自己啓発) | 自主的に取り組む学び(例:eラーニング、書籍学習、外部セミナー参加など) |

| 興味や課題意識に応じて主体的に学べる。 個人の成長意欲を引き出し、自律的な学習習慣をつくる。 |

ステップ③で整理した「必要な要素」を、OFF-JT、OJT、SDの3つの育成方法に振り分けていきます。

このときOFF-JT には、「新入社員全員に共通し、社会人として必ず身につけておきたい基本スキルやマインド」を優先的に組み込みましょう。

特に、社会人としての意識づけやビジネスマナー、報連相など、実務に入る前に習得しておきたい基礎的な内容は、OFF-JTでまとめて学ぶことが効果的です。

実施タイミングの設計

育成方法が決まったら、タイミングを設計します。ポイントは、必要なタイミングに、必要な学びだけを渡すことです。

詰め込みすぎたり、まだ実感できない段階で難しい内容を教えても、身につかず効果は薄れてしまいます。

目安としては、新入社員が1日を振り返ったときに「今日はこれを学んだ」と自分の言葉で説明できるくらいの内容に絞りましょう。

学びを届けるタイミングは、次の2点を意識して決めるのがおすすめです。

・少し頑張れば理解できる時期に渡す

・現場で課題を感じはじめるタイミングに合わせる

具体的には、新入社員が「上司への報連相が難しい」と感じている時期に、報連相の具体的な方法を学ぶと、すぐに実践でき、定着しやすくなります。

このタイミングは昨年の新入社員や現場社員へのヒアリングを行うと、どの時期にどんな悩みが生まれやすいかがわかり、より効果的な時期設定ができます。

必要な学びを適切な方法とタイミングで届けることが、新入社員の成長を後押しする大事なポイントです。

⑤ 新入社員に渡し、成長イメージを持たせる

カリキュラムが決まったら、必ず新入社員と既存社員の双方にしっかりと共有することが大切です。ここでの共有の仕方が、研修効果を大きく左右します。

新入社員へのカリキュラム共有

新入社員には、これまでの設計プロセスを踏まえ、「なぜこのカリキュラムなのか」「何を目指すのか」を丁寧に説明しましょう。

特に、組織目標 → 新入社員の目標 → 必要な学びという流れで説明すると、研修内容に納得感が生まれ、受け身ではなく自分ごととして学びに向き合えるようになります。

例

「今回みなさんが受ける研修カリキュラムは、会社の目標を達成できる人材になるため に設計しています。私たちの会社は、『3年以内に100億円の売上をつくり、企業と個人の幸せなマッチングを増やす』という目標を掲げています。

そのために、みなさんには『お客様から安心して相談される存在になること』を1年目のゴールとして期待しています。

そして、その目標を達成するために必要なのが、

・社会人としての基本的な姿勢やマナー

・報連相やスケジューリングなどの業務スキル

・ロジカルに考え、相手にわかりやすく伝える力 といったスキルです。

これらを段階的に身につけていくために、今回のカリキュラムを用意しました。

皆さん一人ひとりが、なぜこの研修を受けるのか、何のためにこの学びが必要なのかを理解しながら取り組んでいただきたいと思います。」

新入社員自身が 「自分の成長につながる」 と感じられることがポイントです。

既存社員へカリキュラム展開・説明

新入社員を支える既存社員にも、カリキュラムの内容と目的をきちんと共有しましょう。

周囲が内容を理解できていれば、現場での適切なフィードバックやサポートが可能になり、育成効果が高まります。

説明会や資料配布だけでなく、

・共有の場を設ける

・説明資料を必ず確認してもらう

・必要に応じて動画で説明する

など、伝わる仕組みを整えることがポイントです。

既存社員が「新入社員にどのように関わるとよいか」をイメージしてもらえるように説明すると、現場の育成意識も高まります。

この5つのプロセスを踏んで新入社員研修のカリキュラムを設計することで、新入社員は納得感を持ちながら主体的に学び、成長実感を得ることができます。

同時に、組織としても「必要な人材を育てる」ことにつながります。

自社の目指す姿と新入社員一人ひとりの成長をつなぐ、「意味のある研修設計」を行いましょう。

4)新入社員研修カリキュラムの作り方でよくある質問に回答

新入社員研修のカリキュラムを設計するうえで、よくあるご質問に一つひとつお答えしていきます。

質問①新入社員研修の内容は、会社の方針や目標とどう結びつければよいですか?

質問②新入社員研修の目的を、どのようにわかりやすく伝えたらいいでしょうか?

質問③新入社員研修のレベル設定は、どのように決めたらよいですか?

質問④効率よくスキルを習得してもらうには、研修内容の量はどのくらいが適切ですか?

質問⑤現場の上司やOJT担当者には、どこまでカリキュラムを説明するべきですか?

質問①新入社員研修の内容は、会社の方針や目標とどう結びつければよいですか?

新入社員研修を設計する際は、「組織目標」「新入社員に期待する姿」から逆算し、必要な学びを明確にすると、会社の方針と研修内容が自然と連動しやすくなります。

例えば、あるコンサルティング会社が「お客様の課題に寄り添い、最適な提案ができる営業人材」を育てたいと考えているとします。

この際に逆算して考えると必要なのは「課題を把握する力」や「提案を組み立てる力」だとわかります。

しかし、目標を意識していないと、例えば「テレアポの件数をこなす」「飛び込み営業を重ねる」といった“量”に偏った研修を組んでしまいがちです。

その結果、本来育てたい「提案力のある営業人材」から遠ざかってしまう可能性があります。

だからこそ、新入社員研修では「どんな力を身につけてほしいのか」「どんな行動ができるようになってほしいのか」を、組織目標と照らし合わせながら設計することが大切です。

このように、目標から逆算して必要な学びを整理することで、「なぜこの研修を行うのか」「何のために学ぶのか」が明確になり、新入社員自身も納得感を持って学びに取り組むことができます。

質問②新入社員研修の目的を、どのようにわかりやすく伝えたらいいでしょうか?

研修の目的を伝える際は、できるだけ具体的に「なぜこの研修を行うのか」「どんな力を身につけてほしいのか」を言葉にすることが大切です。

具体的な方法としては、研修案内の中に目的を明記するほか、参加意欲を高める仕掛けを入れるのも効果的です。

例えば、アーティエンスでは以下のような取り組みを行っています。

・研修案内に目的を記載する

・課題図書を渡す

・上司やトレーナーへの事前インタビューを実施する(社内インタビューシートの活用)

(参考)社内インタビューシート

※ 当社、一年目フォロー研修で使用するインタビューシート

このように、研修前に自分で「どんな力が求められているのか」を考えたり言語化する時間を用意することで、新入社員は無意識のうちに学びへの準備ができ、意欲的に研修に臨むことができます。

質問③新入社員研修のレベル設定は、どのように決めたらよいですか?

新入社員研修のレベル設定は、「新入社員の現状」と「求める水準」のギャップを正しく把握し、その間を無理なく埋めていくことがポイントです。

難しすぎる内容では学びが定着せず、簡単すぎる内容では成長につながりません。そのため、受講者の理解度や経験を踏まえ、今の新入社員が「少し頑張ればできそう」と感じられるレベルからスタートすることが大切です。

また、1回の研修ですべてを身につけさせようとするのではなく、「基礎 → 応用 → 実践」 といった階段状に設計することをおすすめします。

例えば、

・まずは基礎知識や考え方をインプットする(基礎)

・次に簡単なケーススタディやロールプレイで試す(応用)

・最後に実務に近い場面でアウトプットする(実践)

という流れを組むことで、段階的にスキルが身につき、成長実感も得られやすくなります。

新入社員の理解度や反応を見ながら、柔軟に調整する視点も大切です。

質問④効率よくスキルを習得してもらうには、研修内容の量はどのくらいが適切ですか?

スキル習得のためには、内容を詰め込みすぎず「シンプルに、段階的に学ぶ」ことが大切です。

特に思考系・概念化スキル(例:ロジカルシンキングなど)は、一度に多くの知識をインプットしても身につきづらいため、

インプット(知識の理解) 2割:アウトプット(実践・練習) 8割を目安に設計することをおすすめします。

例えば、アーティエンスが提供するロジカルシンキング研修では、理論の説明は以下のスライド2枚にまとめる程度にとどめ、その分グループワークや個人ワークといったアウトプットの時間を多く確保しています。

※ 当社、ロジカルシンキング研修テキストより一部抜粋

練習とフィードバックを繰り返すことで、知識が深まり、実際の業務でも使えるスキルとして定着しやすくなります。

「学ばせたいことすべてを一度で教えよう」とすると、かえって習得が遅れてしまう可能性があるため、必要な学びを絞り、アウトプット中心の設計を意識しましょう。

質問⑤現場の上司やOJT担当者には、どこまでカリキュラムを説明するべきですか?

現場の上司やOJT担当者には、カリキュラムの内容を「丁寧に、しっかりと説明する場を設ける」ことが大切です。

単に資料を配布するだけでは、認識のズレや「読んでいない」という状況が起こりやすく、その結果、新入社員が正しく育たず、目標達成から遠ざかってしまう可能性があります。

また、新入社員自身も「上司やトレーナーが自分の育成に関心を持っていない」と感じてしまうと、モチベーションが低下してしまいます。

具体的には、下記のプロセスで進めるとよいでしょう。

1. カリキュラム説明会を設定し、事前に資料を送付する

(何のためのカリキュラムか、全体像を共有)

2. 説明会では、カリキュラムの説明だけでなく、質疑応答や対話の時間を設ける

(現場での具体的な関わり方をイメージできるようにする)

3. 説明内容を踏まえて、オンボーディング計画やサポートの準備を進める

4. 配属後も、新入社員に対して「このカリキュラムに沿って進める」という説明を行い、現場との連携を図る

このように行うことで、現場の社員にとっても、カリキュラムを有効活用することが可能です。

こうしたプロセスを踏むことで、上司や担当者がカリキュラムを正しく理解し、日々の指導やフィードバックに活かせるようになります。結果として、新入社員の成長が加速し、研修の効果を最大化を促せます。

5)まとめ

本コラムでは、新入社員研修のカリキュラムに必ず組み込みたい6つの要素と、カリキュラム例、設計のポイントをお伝えしました。

大切なのは、組織の目的や新入社員への期待をしっかりと踏まえ、丁寧に設計することです。

そうすることで、新入社員自身が「なぜこの研修を受けるのか」「何のために学ぶのか」を理解し、受け身ではなく主体的に学びに取り組めるようになります。その結果、早期戦力化や定着にもつながります。

アーティエンスでは、組織ごとの課題や新入社員の特徴に合わせて、「本当に必要な学び」を届ける新入社員研修カリキュラムをご提案しています。

「目指す人材像はあるが、どうカリキュラムに落とし込めばよいかわからない」

「昨年の研修が形骸化してしまっている」

このようなお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

自組織にあった新入社員研修のカリキュラムを作り、新入社員の成長を後押ししましょう。

本カリキュラムで特に効果的だったのは、配属2日前に実施した研修です。「先輩の話を聞くワーク」を取り入れたことで、配属先での不安感を抑え、ワクワク感を引き出すことができました。結果、主体的な行動へ繋がりました。

新入社員が1年後にどうなっていてほしいかを出発点にカリキュラムを設計することで、組織にも新入社員にも適したカリキュラムとなります。