- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月4日 社会人の自覚研修ー公開講座研修レポート

- 本内容は、2023年4月4日に開催した「社会人の自覚研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:17社、参加人数:95名、集合型3クラス・オンライン型

- 詳細を見る

新入社員におすすめしたい本16選!初心者でも読みやすいビジネス書から始めよう

更新日: ー

作成日:2023.8.15

「新入社員におすすめ本はありますか?」というご質問を、人事や経営者の方からよくいただきます。

「新入社員におすすめ本はありますか?」というご質問を、人事や経営者の方からよくいただきます。

おすすめ本を紹介する際に大切な観点は、どのような目的・効果を期待しておすすめするかという点です。なぜなら、「新入社員におすすめの本」というのは、時代やビジネス環境の変化、新入社員の傾向と共に変わりゆくものであるからです。

そこで今回は、創業14年目に入り、時代や新入社員の傾向に合わせて新入社員研修を毎年アップデートしている弊社から「今、新入社員におすすめな本」をご紹介します。

なお、弊社では「新入社員におすすめな本」とは、「新入社員が早く一人前として活躍し、社会人人生が豊かになるために役立つ本」であると考えています。 その前提を踏まえ、以下4つのカテゴリーに分けて本をご紹介いたします。

1)社会人として楽しく働くために役立つ本

2)ビジネススキルを鍛えるために役立つ本

3)周囲と良好な関係性を築いていくために役立つ本

4)社風を理解するために役立つ本

本コラムを通して、新入社員におすすめな1冊が見つかり、新入社員へ本を贈りたくなることでしょう。

※ 人事/経営者の方を対象としたコラムですが、新入社員本人がお読みいただいてもご参考いただける内容です。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

専門性:新入社員・若手社員、採用・育成

目次

1)【目的別】新入社員におすすめな本16冊

「新入社員におすすめな本」=「新入社員が早く一人前として活躍し、社会人人生が豊かになるために役立つ本」を、4つの目的別に以下表にまとめました。1冊ずつご紹介していきます。

【補足】本コラムは、1章でおすすめ本の紹介、2章では人事/組織から新入社員へ本をプレゼントする際に押さえるべきポイントを解説しています。1章から順に読み進めていただいても良いですし、2章から先に読んでいただいても構いません。

社会人として楽しく働くために役立つ本4冊

ここでは、「社会人として楽しく働くために」役立つ4冊の本をご紹介します。 ラーニングエージェンシー社の新入社員意識調査によると、今後やりたい仕事は「楽しくてやりがいのある仕事」が 約7 割、「楽しく取り組める仕事」が約4割を占める結果となっており、働くうえで「楽しさ」を重視していることがわかります。(参照:2022年度働くことに関する新入社員意識調査レポート)

もちろん、新入社員であってもベテラン社員であっても、誰しもが「楽しく働きたい」と考えるものでしょう。しかしながら、新入社員のうちは、慣れない環境で大変に感じる経験が多かったり、知識や経験不足から「楽しさ」を感じるまでに時間がかかることの方が多いかもしれません。 そんな中でも「楽しく働くための考え方」や「自分自身でできる工夫」を持てていれば、仕事や環境に対する捉え方が変わり、「楽しさ」のヒントを見つけられるでしょう。

その一方で、そういった考え方や工夫を持てずに「今の仕事は楽しくない」と判断して転職しても、再び同じような壁にぶち当たった際、逃げの転職を繰り返すことになってしまうかもしれません。

自分自身で「“働く”を楽しくする工夫」を身に付けられれば、社会人人生は豊かになっていきます。新入社員の皆さんの社会人人生も豊かになってほしい、そんな思いで本を紹介します。

プレイフル・シンキング[決定版] 働く人と場を楽しくする思考法

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | プレイフル・シンキング[決定版] 働く人と場を楽しくする思考法 |

| 著者 | 上田 信行 |

| 出版年 | 2009年 |

| 出版社 | 宣伝会議 |

本のタイトル「プレイフル」とは、「本気で物事に取り組んでいるときのワクワク・ドキドキする心の状態」のことを意味し、どんな状況下であっても、自分とその場にいるヒトやモノやコトを最大限に生かして、新しい価値を創り出そうとする姿勢と言えます。

新入社員がプレイフルな考え方ができれば、チャレンジの機会が増え、例え失敗してもそこから学びを得て、恐れずに前に進んでいくことができるでしょう。また、新しい仕事を依頼した際も、「自分にできるだろうか?」と消極的に受け止めるのではなく、「どうやったらできるだろうか?」とプレイフルに捉えて取り組む新入社員の方が成長スピードは上がり、仕事に対するモチベーションも維持できるはずです。

筆者自身も、本書で解説されている「学習目標」という概念を知り取り入れてからは、仕事や目標に対する捉え方が大きく変わり、“ワクワク”を感じる経験が増えました。

さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0 |

| 著者 | トム・ラス, 古屋 博子 |

| 出版年 | 2017年 |

| 出版社 | 日本経済新聞出版社 |

ビジネスパーソンとして、自分の強みを理解し上手に活かすことができれば、成果・パフォーマンスも高まり、豊かな人生を送ることができるでしょう。新入社員は、周囲と比べると知識や経験も少ないため、自信が持てずに不安を感じてしまうことも多々あるかもしれません。そんな時でも、自分の強みを理解できていれば、不安とうまく付き合い、周囲とも前向きに関わることができるでしょう。

「ストレングスファインダー」は、自分の強みとその活かし方を理解する本です。書籍特典のウェブテストにアクセスし、いくつかの質問に答えていくと、自分の強みが理解できるシステムです。筆者自身も、新入社員時代に上司の薦めで購入し、自分の強みを理解しました。その強みは、自分らしさを知るきっかけとなり、現在の活動の大きな支えにもなっています。新入社員が今後のキャリアを考える上でもヒントになるでしょう。

※ この本は、新品で購入してください。一冊ごとにアクセスコードがあり、中古・古本だと「ストレングスファインダー」に取り組めません。

「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考 |

| 著者 | 末永 幸歩 |

| 出版年 | 2020年 |

| 出版社 | ダイヤモンド社 |

アート思考とは、数学のように1つの確固たる正解を導き出すものではなく、自分なりのものの見方や意味を解釈していく思考プロセスです。この本では、「自分なりの答え」を創り出すアート思考のプロセスを、6つのアート作品の鑑賞を通して体験的に学んでいきます。

以下の引用に、新入社員に読んでほしい理由の全てがつまっています。

ビジネスだろうと学問だろうと人生だろうと、こうして「自分のものの見方」を持てる人こそが、結果を出したり、幸せを手にしたりしているのではないでしょうか? じっと動かない1枚の絵画を前にしてすら「自分なりの答え」をつくれない人が、激動する複雑な現実世界のなかで、果たしてなにかを生み出したりできるでしょうか?

(本書プロローグ「『あなただけのかえる』の見つけ方」より抜粋)

なぜ僕らは働くのか-君が幸せになるために考えてほしい大切なこと

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | なぜ僕らは働くのか-君が幸せになるために考えてほしい大切なこと |

| 著者 | 池上彰 |

| 出版年 | 2020年 |

| 出版社 | Gakken |

この本は、ジャーナリストの池上彰氏の監修で「将来の働き方について中学生や高校生に考えてもらおうと願って」作られた本ですが、新社会人となる方々にも必読な1冊です。

「なぜ働くのか?」 誰しもが一度は考えてモヤモヤと不安になるであろうこの問いに対し、働くことの本質や意味を提示し、自分の持つ大きな可能性に気付かせてくれます。

筆者自身も、仕事で悩んだり行き詰まった時、この本を読み返し、何度も勇気づけられる経験をしました。新社会人として未来へ歩んでいく新入社員の背中を、優しく、力強く押してくれる1冊になるでしょう。

ビジネススキルを鍛えるために役立つ本4冊

ここでは、「ビジネススキルを鍛えるために」役立つ4冊の本をご紹介します。小手先のテクニックではなく、ビジネスパーソンとして一生使える思考ツールやスキルを教えてくれる1冊を掲載しています。ご参考になれば幸いです。

シンプルに結果を出す人の 5W1H思考

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | シンプルに結果を出す人の 5W1H思考 |

| 著者 | 渡邉光太郎 |

| 出版年 | 2017年 |

| 出版社 | すばる舎 |

この本は、シンプルで最強のフレームワーク「5W1H(Why(なぜ?)、What(何を?)、When(いつ?)、Where(どこで?)、Who(誰が?)、How(どんなふうに?))」をとことん活用する術を教えてくれる1冊です。

「5W1Hって、中学英語で習ったアレでしょ?今さら…?」 「5W1H以外のフレームワークも駆使しないと歯が立たないのでは…?」と思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません!5W1Hのフレームワークは、

・課題提起

・アイデア発想

・コミュニケーション

・問題解決

といった、ビジネス上のさまざまな場面で役立つ、汎用性の高い最強の思考ツールです。 本書で解説している「Big why(上位の目的やゴール、真のニーズ)」は、弊社のビジネススキル研修でも取り入れていて、課題の真因を探る・物事の本質を理解するツールとして、ワークを通して実践的に学んでいただいています。

「5W1H」は、視野を広げて、本質に迫ることができるフレームワークですので、新入社員のうちから身につけられれば、一生モノの思考ツールになります。

そろそろ会社辞めようかなと思っている人に、一人でも食べていける知識をシェアしようじゃないか 最新改訂版 (メディアワークス文庫)

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | そろそろ会社辞めようかなと思っている人に、一人でも食べていける知識をシェアしようじゃないか 最新改訂版 (メディアワークス文庫) |

| 著者 | 山口 揚平 |

| 出版年 | 2017年 |

| 出版社 | KADOKAWA |

「入社したての新入社員に、こんなタイトルの本をおすすめするなんて…」とびっくりされた方もいらっしゃるかもしれません。 この本は、決して辞めさせることを推奨する本ではなく、辞めて好きなことをして食べていく(生計を立てる)ためには、どのような知識や視点が必要なのかを教えてくれる1冊です。 図表や絵を用いて、実際の企業のビジネスモデルや収益構造をわかりやすく解説しています。新入社員にとっては、堅苦しいビジネス書よりも読みやすく、ビジネス感覚を養うのに最適な本と言えます。

終身雇用制度が崩壊したとも言われる現代において、会社に入るだけではキャリアはつくられません。新入社員がこの本を読むことで「今の会社では、どのような経験を積んでスキルを身に付け、成長していこう?」と自分自身のキャリアを自然と考えるきっかけになることでしょう。

自分のアタマで考えよう――知識にだまされない思考の技術

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 自分のアタマで考えよう――知識にだまされない思考の技術 |

| 著者 | ちきりん |

| 出版年 | 2011年 |

| 出版社 | ダイヤモンド社 |

「人の頭で考えること」と「自分の頭で考えること」。これらの違いと、自分の頭で考えるための手法をわかりやすく解説しているのが、この本です。

ネット検索すればあらゆる情報が手に入る時代、この本を読むと、自分がこれまでいかに人の頭で考えていたのか気付かされるに違いありません。ビジネスパーソンに必須な考える力を理解することができるので、新入社員が読むべき1冊です。

考える力が身に付くと、

・論理的な思考ができ、会議や報連相などで自分の意見が受け入れられやすくなる

・情報やデータを読み解く力がアップし、より有効活用できるようになる

・「なぜ?」「だからなんなの?」を問う習慣ができ、学んだことを記憶に定着しやすくなる

などといった多くのメリットがあります。

内定者への手紙 ー「仕事が遅い人」と呼ばれないための、10のチェックリスト (SHOWS books)

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 内定者への手紙 ー「仕事が遅い人」と呼ばれないための、10のチェックリスト (SHOWS books) |

| 著者 | 北野唯我 |

| 出版年 | 2021年 |

| 出版社 | SHOWS Books |

この本は「どうすれば、入社一年目から「仕事ができる人」に最短でなれるか?」という問いに対し、10のチェックリストをあげて、①理論、②ハウツー(技術・行動)、③スタンス(心構え)の3つの観点で“超実践的”に説明しています。

まず、皆さんが最も重要で、しかし、見落としがちな論点がある。それが、「いい会社に入りたいのか?いい会社を作りたいのか?」という視点だと私は思う。

(中略)世の中の働く人が大きく勘違いしている1つは「いい環境、いい会社」は与えられるものではなく、自分たちで少しずつ、少しずつ作っていくものだ、ということだ。

(本書「第0章:どうすれば、入社一年目から「仕事ができる人」に最短でなれるか?」より抜粋)

新入社員が「いい会社とは与えられるものではなく、自分たちでつくっていくもの」というマインドを持てると、仕事や環境に対する捉え方が変わり、より主体的な行動が増えていくことでしょう。 新入社員が習得したい仕事術やビジネススキルがふんだんに詰まっていて、コンパクトで読書習慣のない人でも読みやすく、学びの多い1冊です。

周囲と良好な関係性を築いていくために役立つ本4冊

ここでは、「周囲と良好な関係性を築いていくために」役立つ、4冊の本をご紹介します。 上司や同僚など職場の人間関係で悩む社会人は多く、新入社員にとっても大きな不安要素であるでしょう。人間関係の悪化は、仕事のパフォーマンス低下だけでなく、退職や休職に至ってしまう場合もあります。そうならないためにも、周囲と良好な関係性を築いていくために読むべき本を紹介します。

自分の小さな「箱」から脱出する方法

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 自分の小さな「箱」から脱出する方法 |

| 著者 | アービンジャー・インスティチュート, 冨永星 |

| 出版年 | 2006年 |

| 出版社 | 大和書房 |

社会人になったら

「なんで上司は、自分ばっかりに色々と押し付けてくるんだろう?」

「こんなに頑張っているのに、なんで誰も認めてくれないの?」

と感じる経験が何度か訪れるかもしれません。このような状況が発生した時、我々は「相手や環境に問題がある」と捉えがちですが、本当は、「自分自身」に問題があるのかもしれません。 本書ではそれを「箱に入った状態」と表現し、そこから脱出して物事を正しく考えるための方法を教えてくれています。

この本を読むと、いかに無意識に自身を正当化していたかに気付きます。職場だけでなく、家族や友人などあらゆる人間関係の土台を再認識するきっかけとなり、人生を豊かにしてくれる1冊です。

図解 自分の気持ちをきちんと<伝える>技術 人間関係がラクになる自己カウンセリングのすすめ

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 図解 自分の気持ちをきちんと<伝える>技術 人間関係がラクになる自己カウンセリングのすすめ |

| 著者 | 平木典子 |

| 出版年 | 2007年 |

| 出版社 | PHP研究所 |

この本のテーマとして扱っている「アサーション」とは、相手との違いを認め、気持ちの良いコミュニケーションを交わすための考え方とスキルを指します。

・言いたいことを主張できずにストレスを感じる

・配慮に欠けた言動で、相手に負の感情を与えてしまう

職場で働く中で、上記のような悩みを感じ、周囲と良好な関係を構築できずに職場で孤独を感じてしまうこともあるかもしれません。 「アサーション」を理解できれば、自分の気持ちをきちんと伝え、互いに歩み寄り尊重し合うコミュニケーションがとれるようになり、素晴らしい関係構築へとつながります。

本書では、アサーション度合いを診断するチェックリストが複数掲載されており、自身のコミュニケーション上のタイプや癖、捉え方などを理解することができます。自分のタイプに応じた具体的な対応策が解説されているので、実践にも繋げやすい1冊です。

私とは何か 「個人」から「分人」へ (講談社現代新書)

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 私とは何か 「個人」から「分人」へ (講談社現代新書) |

| 著者 | 平野 啓一郎 |

| 出版年 | 2012年 |

| 出版社 | 講談社 |

社会人になり、職場での自分が「本当の自分ではない。ありのままの自分じゃない…」と嫌悪感を抱く新入社員は少なくないかもしれません。

では、「本当の自分」「ありのままの自分」とは何なのでしょうか?

この問いに対して、大きなヒントを与えてくれるのがこの本です。 本書では、“個人”よりも一回り小さな単位“分人(ぶんじん)”を導入し、対人関係ごとに見せる複数の顔全てが「本当の自分」であると提唱しています。家族と一緒にいる時の分人、友人と遊んでいる時の分人、職場での分人、SNSの中の分人…それら複数の分人の集合体が個人、つまり「本当の自分」なのだと。

作者自身のリアルな悩みに共感できる点も多く、とても読みやすくまとまっています。この本を読み終えたら、人間関係が楽になり、心が軽くなるはずです。

他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論 (NewsPicksパブリッシング)

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論 (NewsPicksパブリッシング) |

| 著者 | 宇田川 元一 |

| 出版年 | 2019年 |

| 出版社 | ニューズピックス |

「他者と働く」というのは本当に難しいものです。 社会人になれば、社内外問わず多くの人と関わりながら仕事を進めていきますが、その中で「自分の想いや意図をわかってもらえない」「相手の言動の理解に苦しむ」といった「わかりあえなさ」の壁にぶち当たることが幾度となくやってきます。

本書では、

・技術的問題:技術があれば解決できる問題

・適応課題:技術や他者からのサポートがあったにせよ、自分が変わらないと解決することができない問題

という2つに分けて世の中の課題を捉え直し、「わかりあえなさ」を解決に導くヒントを提示しています。

特にコロナ禍以降、テレワークなど働き方が多様化し、職場の関係性構築やコミュニケーションに課題を持つ企業も多いと聞きます。新入社員だけではなく、既存社員にもおすすめな本で、職場のより良い関係構築を考えるきっかけにしていただきたい1冊です。

※本書で扱っている「技術的問題・適応課題」に関するコラムも書いています。

今、管理職に渡すべき”課題の分け方・向き合い方”ー技術的問題と適応課題ー

社風を理解するために役立つ本4冊

「社風を理解する」ことは、一緒に働く仲間が大切にしている想いや価値観を知ることです。社風を理解できれば、職場でも働きやすくなり、仕事のパフォーマンスも上がり、社会人人生も豊かになっていくと考えています。

ここでは、例として、弊社が実際に内定者にプレゼントしている「社風を理解するために役立つ」4冊の本をご紹介します。「新入社員に何を伝えたくて、この1冊をチョイスしたのか」という観点で、ご参考いただければ幸いです。

もものかんづめ (集英社文庫)

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | もものかんづめ (集英社文庫) |

| 著者 | さくらももこ |

| 出版年 | 2001年 |

| 出版社 | 集英社 |

「ちびまる子ちゃん」の作者、さくらももこ氏のエッセイです。思わず声に出して笑ってしまう、日常のエピソードがたくさんつまった1冊です。

弊社では、日常の何気ないことも、見方を変えれば幸せや楽しみを見つけることができる「ユーモアな心」を大切にしています。これから一緒に働いていく上で、そんなユーモアな心を持ち続け、豊かな人生を歩んでほしい、という思いでこの本をプレゼントしています。

成功者の告白 (講談社+α文庫)

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 成功者の告白 (講談社+α文庫) |

| 著者 | 神田 昌典 |

| 出版年 | 2006年 |

| 出版社 | 講談社 |

経営コンサルタントで作家の神田昌典氏の本で、著者自身の体験や、コンサルタントとして何百人もの経営者と関わってきた経験から見えてくる「起業家に共通するもの」を自己啓発本というよりかは、小説仕立てで書かれています。

「成功の裏には必ず失敗や挫折がある」ということを読み手にありありと伝えてくれる1冊です。 弊社が取り組んでいる人材開発・組織開発という分野は、きれいごとばかりでは成り立ちません。覚悟を持ってお客様と向き合うことが必要ですし、自分たち自身とも向き合い続けないといけません。そんな想いを伝えるため、この本を内定者への1冊としてチョイスしています。

シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする |

| 著者 | 石川淳 |

| 出版年 | 2016年 |

| 出版社 | 中央経済社 |

「リーダーシップ」と聞くと「役職のある人がメンバーを引っ張るため/決めるために発揮されるもの」というイメージを持たれがちですが、「リーダーシップ=影響を与えること」であり、誰でも発揮できるものである、というのが現在の主流な考え方です。 そこで参考になる考え方が、この本のタイトルでもある「シェアド・リーダーシップ」、“全員発揮のリーダーシップ”です。 新入社員には、自分らしいリーダーシップ発揮を期待し、素晴らしいチームを共に創っていきたいとの想いから、この本をプレゼントしています。

※シェアド・リーダーシップに関するコラムも書いています。

これから求められる新たな概念”シェアドリーダーシップ”とは ー管理職を起点としたチーム創りを考えるー

子どものための哲学対話

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 子どものための哲学対話 |

| 著者 | 永井 均, 内田 かずひろ |

| 出版年 | 2009年 |

| 出版社 | 講談社 |

哲学者である永井均氏が著したこの本は、小学5年生の「ぼく」と、なぜか話ができる猫との間の40の短い対話から成り立っています。 「哲学」と聞くと小難しいイメージを持ちますが、「子どものための」とタイトルにあるように、大きめの字ですらすらと読み進められます。しかし、対話の中身は濃く、大人でも、いや“大人だからこそ”ハッとさせられる内容が多くあります。作中の猫の話を聞いていると、「それも一つの可能性かもしれない」と思えてきて、凝り固まった思考を解きほぐしてくれる感覚を持ちます。

2)新入社員に本をプレゼントする際に押さえたいポイント

前章では、新入社員におすすめの本16冊を紹介してきました。気になる1冊に出会えていたら嬉しいです。

新入社員に本をプレゼントすることにはメリットがある

新入社員におすすめな1冊に出会えましたら、是非、新入社員へその本をプレゼントしていただければと思います。会社から新入社員へ本を贈ることには、以下のようなメリットがあります。

しかし、本をただ渡すだけでは上記のメリットはあまり期待できません。そこで、新入社員に本をプレゼントする際におさえたいポイントを、事前準備・事後フォローに分けて具体例と共に解説します。

【事前準備】 本の選定基準を明確にし、目的に応じた渡し方にする

事前準備としては、5つのポイントをおさえます。

事前準備としては、5つのポイントをおさえます。

②本を渡すタイミングは?

③誰が本を選定するのか?

④冊数や予算は?

⑤本の渡し方は?

以下、具体例をお見せしながら、一つずつ説明していきます。

【例:IT企業、新入社員は全員がエンジニア職となる予定】

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| ①本をプレゼントする目的は? (どんなメッセージを伝えたい?) | ITの専門知識・技術習得などのスキル面の成長も大事だが、内面的な変化や「心の成長」にも意識を向けてほしい。 |

| ②本を渡すタイミングは? | 入社前 1 月の内定者懇親会のエンディングにて実施する。 |

| ③誰が本を選定するのか? | 1冊は人事部で選定。もう1冊は新入社員本人に選択してもらう。 |

| ④冊数や予算は? | 新入社員一人につき 2 冊、1冊の上限2000円(税別)までの予算で検討。 |

| ⑤本の渡し方は? | 人事担当から新入社員へ、一人ずつ手書きメッセージカードを添えて、手渡しでプレゼントする。 |

①本をプレゼントする目的は?(どんなメッセージを伝えたい?)

本をプレゼントすることを通じて「新入社員にどんなメッセージを伝えたいのか?」を検討し、お互いに認識をそろえていく必要があります。ここがあやふやなままだと、本を選ぶ側は何となくで選んでしまいますし、新入社員側も本来の意図が伝わらず負担に感じてしまったり、読むモチベーションも上がりにくくなってしまいます。

②本を渡すタイミングは?

目的が明確になったら、それに応じて本を渡すタイミングを検討します。タイミングは、入社前/入社後の2つに分けられます。それぞれ、【期待できる効果】と【注意点】があるため、それらを踏まえて検討しましょう。

◆期待できる効果:内定辞退を防ぐ内定者フォロー施策として効果的です。入社前、「仕事内容についていけるか」「自分はこの会社に合っているのか」と不安を感じる内定者は多くいます。会社からプレゼントされた本を読むことで、働く前段階の準備にもなりますし、不安解消につながります。

◆注意点:入社前であるため、個人によっては本のプレゼントを負担に感じてしまうことがあります。負担を払拭するためには以下の点に注意します。

・本をプレゼントする意図・目的を丁寧に伝えること

・お堅い本・難しすぎる本にしないこと

・提出必須の課題にしないこと

【入社後】

◆期待できる効果:研修期間は時間も限られているため、本をプレゼントすることで、研修内で伝えきれなかった部分をカバーすることができます。何度も読み返し学べるので、現場育成のサポートにもなり、入社後の立ち上がりを早めるといった効果も期待できるでしょう。また、入社式や配属式などの節目のタイミングにプレゼントする場合は、新入社員のモチベーションアップにもなり得ます。

◆注意点:こちらも入社前同様、プレゼントする意図や想いを丁寧に伝えることが重要です。

③誰が本を選定するのか?

次に、「誰が」本を選ぶのかも予め決めておきましょう。なぜなら、同じ目的であっても「選ぶ人」によってプレゼントされる本は多様に広がっていくからです。「選ぶ人」のこれまでの経験や背景によってその人の個性が出ます。例えば、以下のような選択肢があります。

・経営者

・人事部

・配属先の上長

・新入社員本人

あるお客様では、「配属先の上長」と設定し、新入社員の配属式で本をプレゼントしています。 新入社員にとっては期待と緊張の入り混じる配属発表。希望の部署に配属された人、そうでなかった人、それぞれ感じることはあるでしょう。そんな配属発表後に、各配属先の上司から新入社員へ、激励のメッセージと共に本をプレゼントしているとのこと。上司によってその人柄や部署のカラーを感じさせるバラエティに富んだ本の数々になっているそうです。

この施策は、毎年恒例で行っていて、先輩社員から新入社員へ「今年は何の本だった?自分たちの時は…」と、配属後まず最初に会話に上がる楽しいイベントとなっています。 ※選定された本が①の目的とズレていたり、今回の趣旨とそぐわない場合もあるため、事前に人事部で確認を取っていただくことをおすすめします。

その他、「新入社員本人で本を選ぶ」という決め方もあるでしょう。ただし、無数にある本の中から1冊を選ぶのは、新入社員の負担も大きいですし、企画側の意図とはかけ離れた選択をする恐れもあります。そうならないためにも、数十冊程度リストアップした一覧表を作成し、その中から選んでもらうといった進め方をおすすめします。

④冊数や予算は?

プレゼントする冊数や予算も事前に決めておく必要があります。「新入社員に色々と伝えたいから…」とたくさんの本をプレゼントしても、結局、積ん読になってしまいます。

⑤本の渡し方は?

最後に、本の渡し方について検討します。渡し方によって、受け手のモチベーションが変わることも往々にしてあるので、ひと工夫したいところです。以下、渡し方の一例をお伝えします。

・自宅へ直接郵送する(サプライズ感が強くなり、遠方の新入社員にも渡しやすい)

・手書きのメッセージを書いたカードを本の表紙裏に貼ったり、しおりとして添える

【事後フォロー】アウトプットの機会を創り、学習効果を高める

本をプレゼントして終わりではなく、その後のフォローも重要です。丁寧にフォローを行うことで、新入社員との距離感も縮まりますし、何より、読書した内容をアウトプットする機会になります。ここでは具体例を3つご紹介します。

本をプレゼントして終わりではなく、その後のフォローも重要です。丁寧にフォローを行うことで、新入社員との距離感も縮まりますし、何より、読書した内容をアウトプットする機会になります。ここでは具体例を3つご紹介します。

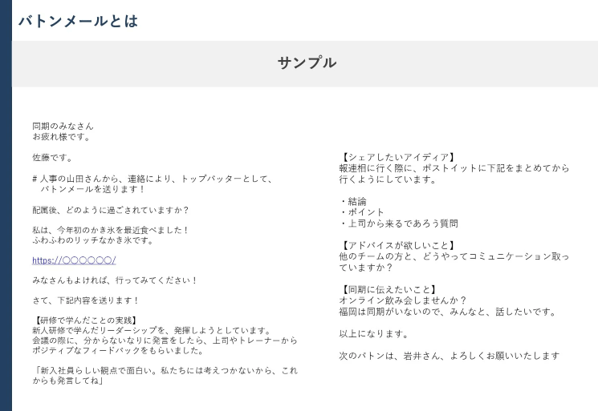

バトンメール®の実施

バトンメール®とは、アーティエンスが開発した研修後のフォローツールです。バトンのように特定のグループの中でメールを回し、受講生同士でリフレクションし合います。(グループチャット等でも実施可能です)

研修以外にも、今回のような書籍プレゼント後のフォロー施策としても有効です。 読書感想文やレポート提出よりも負担が少なく、同期の配信内容も気軽に読めるので、相互理解のきっかけにもなるでしょう。

1. 新入社員に「本を読んでの気付き・発見・モヤモヤ」などを共有し合うための“問い”を考え、メール文言を作成します。

2. 新入社員をグループ(4~6人)に分けます。

3. 各グループのなかで1名指定し、その方からバトンメール®をスタートします。

4. メールを作成し、グループメンバー全員にメールを送ります。

5. メールの文末に、次にメールを送ってほしい人を指名します。

6. 指名された人は、次の1週間内にメールを作成し、グループメンバー全員に送ります。

7. メールの文末に、次にメールを送ってほしい人を指名します。

※ 6~7を繰り返します。

【バトンメール®を実施する際のポイント】

・文頭でアイスブレイクを入れる

・メールの順番は新入社員に任せる

・人事もCCに入れ、メール送付が遅れている場合は声掛けをする

・終了時期を決める

【参考:バトンメール®サンプル】バトンメール®サンプル

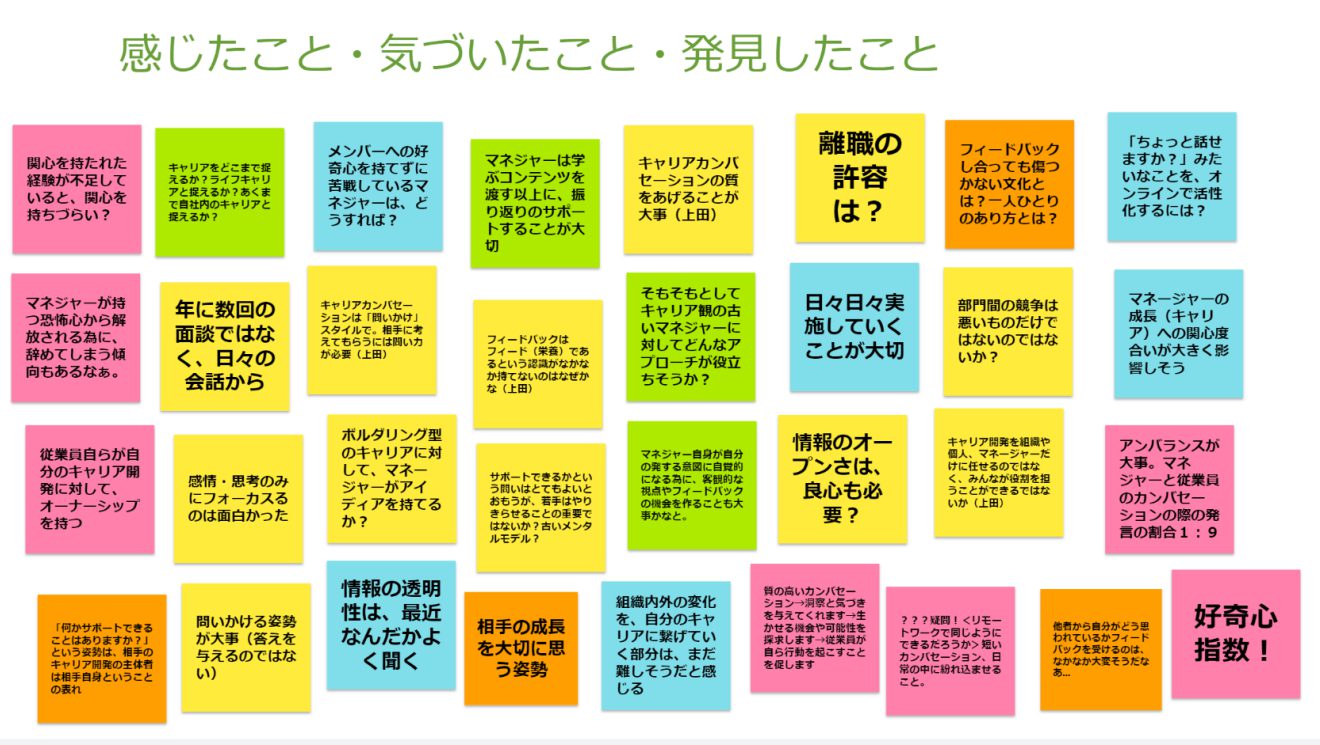

読書会の開催

読んだ内容をさらに深めて定着させていくために、読書会も効果的です。以下は進め方の一例です。

・新入社員が同じ本をプレゼントされている場合:

事前に、「気付き・学び」「モヤモヤ・よくわからないこと」「特に印象に残ったフレーズ」等の項目ごとにコメントを出しておき、それを基に対話を進めていく(Google jamboardやmiroなど付箋機能があるものだと使いやすいです)

・新入社員によってプレゼントされた本が異なる場合:

事前に担当者を決め、本を要約した内容を参加者に共有する。その内容からの「気付き・学び」「モヤモヤ・よくわからないこと」等の項目で付箋に書き出し、それを基に対話を行う。

【参考:弊社読書会のjamboard】

感想文レポートの提出

読んだ内容を簡単なレポートにまとめて提出してもらいます。 その際、読書感想文のような一方的な内容ではなく、人事や上司・トレーナーへの質問項目を設けて、相互にやり取りができるレポート内容だとよいでしょう。また、入社前のレポート作成は、ネガティブに感じる方もいます。必須ではなく任意施策とするなどの計画が必要です。

3)まとめ

今回は、プロとして新入社員育成に取り組む立場だからこそ伝えられる、新入社員におすすめな本と、その本の渡し方について紹介しました。改めて、新入社員におすすめな16冊の本を掲載します。

改めてお伝えしますが、「新入社員におすすめな本」とは、「新入社員が早く一人前として活躍し、社会人人生が豊かになるために役立つ本」です。 新入社員への本プレゼントを通して、新入社員の成長を支援するきっかけになれば幸いです。

研修でお悩みの方へ

研修は、内容次第で成果が大きく変わります。もしも現在、自社の課題を解決できる最適な研修を探しているのであれば、アーティエンスまでご相談ください。

新入社員研修から管理職研修、組織開発まで、お客様の課題解決にこだわり、多くの実績を生み出してきたプロフェッショナルが、貴社の課題にあわせた最適なプランをご提案させていただきます。

参考:内定者・新入社員向けおすすめ書籍13選(株式会社かんき出版)

参考:イチオシ | みんなの「買って良かった!」をシェアする、レコメンドサイト