- [ コラム ]

新入社員の配属後フォロー|3つのギャップを解消する4つの施策

- 「え、○○さんが、来月いっぱいで退職!?」・・・期待していた新入社員が配属後、早期離職してしまった経験もあるかもしれません。人材不足が叫ばれている中、時間やコストをかけて採用した新入社員が早期に離職してしまうと、組織としても大きなダメージ

- 詳細を見る

「学生」と「社会人」には5つの違いがある|研修を通じて違いを理解し行動するためのポイント

更新日: ー

作成日:2023.8.8

「新入社員の学生気分がなかなか抜けず、困っている…」

こんな悩みを抱えていませんか?

新入社員が学生気分を引きずったままでは、職場でのパフォーマンスやチームの士気に悪影響を及ぼすことがあります。

社会人としての責任感を持ち、仕事に取り組んでもらうためには、「学生」と「社会人」の違いをしっかり理解し、社会人としての意識を醸成していくことが重要です。

この記事では、学生と社会人の5つの違いを解説し、新入社員がその違いを理解し、適切な行動をとるための具体的な研修方法を紹介します。

このアプローチを実践することで、新入社員がスムーズに社会人としての意識を持ち、職場でのパフォーマンス向上につながるでしょう。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

専門性:新入社員・若手社員、採用・育成

目次

1)学生と社会人の5つの違い

学生と社会人の違いは5つにまとめることができます。

・責任感の違い

・モラルに対する責任・影響範囲の違い

・周囲への貢献意識の違い

・人間関係の築き方違い

順に説明します。

立場の違い

学生と社会人の立場は大きく異なります。

学生は、教育を受けたり親から学費を支援してもらったりするなど、他人から多くを与えられることが多いでしょう。

しかし、社会人になると、この立場は逆転します。

社会人は、自分の知識やスキルを使って、他人や社会に与えることが求められます。

与えた内容が自分の価値に反映され、給与という形で評価されます。

つまり、学生から社会人になるということは、与えてもらう(受け取る)側から与える(提供する)側へと役割が変わるということです。

社会人として、相手が満足する価値を提供することが大切です。

責任感の違い

学生と社会人の違いとして、責任感の違いがあります。

学生のうちは自分の学業や成長への責任感が求められますが、社会人となると、組織の一員としての責任感を持つことが求められます。

学生時代は、自分の責任範囲は、主に自分自身の影響にとどまっています。

例えば、テストで低い点を取ったり、授業の単位を落としたりすることは、自分自身にしか影響しません。

しかし、社会人になると、この状況は変わります。社会人としての仕事は、自分だけでなく職場の組織全体に影響を及ぼします。

たとえば、大型案件の受注を逃がすと、自分個人だけの影響にとどまらず、会社全体に損失をもたらすことになります。

社会人は、自分の行動や成果が周りの人々や組織にも大きな影響を与えることを意識して働かなければなりません。

モラルに対する責任・影響範囲の違い

学生と社会人の違いとして、モラルに対する責任の違いがあります。学生は主に法律や学内でのルールのなかで、自分一人が責任を負います。

一方、社会人はモラルを守らないと自分一人にとどまらず、組織に迷惑をかけることがあります。

例えば、学生のうちはモラルに反して試験で不正行為をしても、自分が責任を取ることで解決します。

しかし、社会人になると、自分一人では責任と取れず、組織全体で責任をとる必要が出てくる可能性があります。

例えば、ホテルの従業員が芸能人が訪れたことをSNSに投稿した場合、その行為に対して個人だけでなく、組織全体としても謝罪をする必要があります。

このように、学生と社会人ではモラルに対する責任・影響範囲が異なるため、自分の言動を律することが必要です。

周囲への貢献意識の違い

学生と社会人の違いとして、周囲への貢献意識の違いがあります。

学生は主に自分の成長や学業に焦点を当てていますが、社会人は組織や社会全体への貢献を意識することが求められます。周囲のために自ら率先して行動することが必要です。

周囲への貢献意識の低い社員は、社会人としてマイナスの評価を受けることになります。

学生の時期には、良い成績を取るために勉強したり、お金を稼ぐためにアルバイトをしたりします。この時期には、指示されたことを正確に遂行することが重視されます。

しかし、社会人になると、仕事の評価は単に指示されたタスクをこなすだけではなくなります。

社会人は、組織の目標達成にどう貢献できるかを考え、自発的に行動することが期待されます。例えば、目標達成のために、新しい提案をすることで、周りに良い影響を与えることが求められます。

この点で、学生生活と社会人生活は大きく異なります。社会人は、自分自身の成長に加えて、組織全体の目標をふまえ、周囲に貢献することが大切です。

人間関係の築き方の違い

学生と社会人の違いとして、人間関係の違いがあります。学生のうちは自分で付き合う人を選べましたが、社会人になると自分で選ぶことはできません。与えられた環境の中でいかに関係性を築くかが大切になります。

学生のうちは、授業や活動を通じて共通の興味を持つ仲間との関係を形成することができます。そのため、自分にとって居心地がよく楽しい関係性を築きやすいです。もし相手のことが嫌になったら、離れることもできます。

一方、社会人となると、年代もバラバラで、育ってきた環境や興味、価値観が全く異なる人と一緒に仕事をしていく必要があります。

自分が居心地の良いかどうかで一緒に仕事を行う仲間を決めることはできません。また、嫌な人がいるからという理由で部署や配属先を変えてもらうのも簡単な話ではありません。

自分と異なる人と関係性を築いてくことも必要になります。

2)研修で実施できる|学生と社会人の違いの理解を促す方法

研修で実施できる学生と社会人の違いを理解してもらうための方法をそれぞれ紹介します。

・「立場の違い」について理解を促す方法

・「責任感の違い」について理解を促す方法

・「モラルに対する責任・影響範囲の違い」について理解を促す方法

・「周囲への貢献意識の違い」について理解を促す方法

・「人間関係の築き方の違い」について理解を促す方法

「立場の違い」について理解を促す方法

学生と社会人で立場が違うことを理解してもらうためには、社員が自ら立場の違いに気づけるようにすることが必要です。一方的な説明では、納得感が薄く、意識の変化が起きないためです。

特にインサイドアウトを促すことが大切です。インサイドアウトとは、内面に沸き起こった興味・関心や意欲に動機づけられている状態のことです。インサイドアウトが促されると、社会人や仕事に対して前向きな感情を持ちやすくなります。

インサイドアウトを促すために有効な方法がワールド・カフェです。

ワールド・カフェとは、『カフェ』のようなリラックスした雰囲気の中で行う対話手法の一つです。少人数に分かれたテーブルで問いに対して自由に対話を行い、他のテーブルとメンバーをシャッフルして対話を続けることにより、参加した全員の意見や知識を集めることができます。

当社の社会人の自覚研修では、「社会人とは何か?」に関する3つの問いを投げて、参加者同士て対話を行い、理解を深めます。

ワールド・カフェの問い

・round1 学生と社会人の違いとは何だろう?

・round2 「組織・世の中に貢献し、自身の幸せ度を上げる」社会人とは?

・round3 私たちの未来と今を豊かにするために、社会人のスタートをどのように切るといいのだろう?

問いに対して出てきたことを紙に書き出していくのですが、その時のアウトプットとして出てきた内容は次の写真のような内容でした。 ※受講生のアウトプット

※受講生のアウトプット

ワールドカフェを通して、社会人とは?に向き合うことで、社会人としてあるべき姿やありたい姿を自分なりに考え、意識することができます。

社員の内側からの変容を促すことができ、学生と社会人の立場の違いを深いレベルで意識し、社会人として適切な言動を心がけることができるようになります。

「責任感の違い」について理解を促す方法

学生と社会人の責任感の違いを理解してもらうためには、社会人として求められる目標達成意識やコスト意識を醸成することが必要です。

自分が組織にどのような影響を及ぼしているのかを理解できると、社会人としての責任感を感じやすくなるためです。

当社では、目標達成意識やコスト意識を醸成するために、経営シミュレーションゲームを研修で実施しています。

※当社、目標達成・コスト意識研修テキストより抜粋

このゲームを通して、売上創出の難しさ、目標達成することの重要性や、日々の業務の中で「どれだけ売上を出せば自分の給与が払えるのか」などの「コスト意識」を持って仕事に取り組めるようになります。

「モラルに対する責任・影響範囲の違い」について理解を促す方法

学生と社会人のモラルに対する責任の違いを理解してもらうためには、社会人としてモラルを遵守しないとどうなるかという具体例を提示して理解してもらうことが効果的です。

具体例を知ることで、意外と自分の身近で起きることかもしれないという緊張感を持てるようになるためです。

例えば、当社の社会人の自覚研修では、モラルに反するとどうなるか考えるワークを用意しています。具体的なシチュエーションから考えてもらうことで、社会人としての経験がない新入社員でもイメージがしやすく、さまざまな意見が出てきます。

実際には、「自分で勝手に判断するのではなくて、会社に確認するようにしよう」「自分が原因で賠償金とか請求される事態になるのは怖すぎる」というような声が出ていました。

なお、最近ではSNSでのトラブルによって、組織の責任が問われることも多いです。そのため、過去のトラブルの事例をまとめて、SNSの活用にも注意を促すことも行いましょう。

このようなワークや事例を通して、具体的にモラルに反したらどうなるのかを考えてみることで、社会人としてモラルを守るべきであるという自覚が生まれます。

「周囲への貢献意識の違い」について理解を促す方法

新入社員が社会人としての周囲への貢献意識を身につけるためには、「社会人としてどのように貢献すべきか」を実際に体験することが重要です。

新入社員のうちは、周りの人々の支援を必要とする状況が頻繁に起こります。このとき、普段から貢献意識を持って行動していると、他の人も喜んで協力してくれるでしょう。

この点を理解し、身につけるために、当社の社会人の自覚研修では、「新入社員研修のなかで「自分にできる周囲への貢献は何か」を考える活動を取り入れています。

この活動を通じて、新入社員は「まずは自分からできることを探し、積極的に行動する」という社会人としての意識を養うことができます。

「人間関係の築き方の違い」について理解を促す方法

学生と社会人の人間関係の築き方の違いを理解してもらうためには、会社でなぜ関係性構築が求められているのかを伝えることが必要です。

社会人になると、自身の居心地の良さだけでなく、成果や成長のため、関わる人がお互いに気持ちよく働いていくため等の目的から、良好な関係性を築いていくことが必要になります。

その目的の違いを理解できると、学生の時と求められる人間関係が異なっていることに気づくことができるようになります。

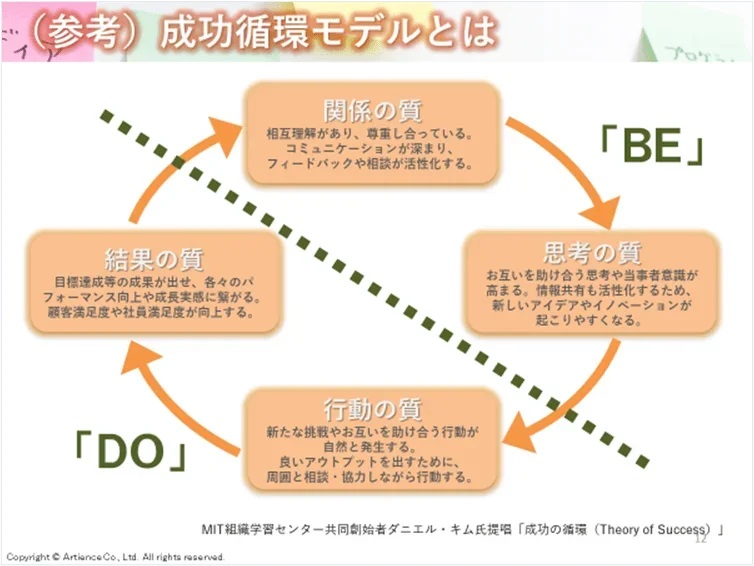

当社の関係性構築力研修では、関係性構築の重要性について、成功循環モデルの説明をしています。成功循環モデルとは、MIT組織学習センター共同創始者ダニエル・キム氏が提唱した考え方です。

「関係の質が高まれば、思考の質が高まり、行動の質が高まり、結果の質が高まる、そしてさらに関係の質が高まる」という好循環が生まれます。ただし、「関係の質が低くなれば、思考の質が低くなり、行動の質が低くなり、結果の質が低くなり、そしてさらに関係の質が低くなる」という悪循環も生まれるということを表しています。

このことを理解した上で、具体的に関係性を構築するために必要なことは、以下の3つがポイントとなります。

・自己理解

・他者理解

・アサーティブコミュニケーション

自己理解では、自分がどのような価値観を大切にしていて、その価値観によって周囲にどのようなポジティブ・ネガティブな影響を与えているのかを知ります。

他者理解では、自身と他者とでは認知が異なる場合があることを理解します。アサーティブコミュニケーションとは相手の立場や意見を尊重しつつ、自身の主張を正確に伝える手法です。

このスキルを習得することで、関係性を壊さずに意見を伝えることができるようになります。

なお、他者理解においては、相互インタビューもおすすめです。相互インタビューは、関係性を築いていきたい人と価値観に関する設問を相互にインタビューし、お互いに大切にしている想いや背景を理解し合うことを目的としています。

お互いが大切にしている価値観を理解し受け止めることができると、接し方を工夫することができるようになるため関係性が構築しやすくなります。

具体的な設問内容や実施方法については、当社の新入社員研修を導入いただいたお客様にオンボーディング支援ツールとしてお渡ししています。 このように、社会人で求められる関係性の目的を理解することで、学生との違いを理解することができます。そしてコミュニケーションを通じて相手の立場や背景を理解し、それぞれの価値観を大切にすることで、円滑な人間関係を築くことを理解できるようになります。

このように、社会人で求められる関係性の目的を理解することで、学生との違いを理解することができます。そしてコミュニケーションを通じて相手の立場や背景を理解し、それぞれの価値観を大切にすることで、円滑な人間関係を築くことを理解できるようになります。

3)まとめ|アーティエンスは学生と社会人の違いを理解し、行動できるように研修でサポート

本記事では学生と社会人の違いを明確にし、違いを理解してもらうために研修でできるおすすめな方法をご紹介しました。学生と社会人の違いは大きく分けて5つにまとめることができます。

学生のうちは与えてもらうことが多いですが、社会人になると与える立場となります。

・責任感の違い

学生のうちは自分の学業や成長への責任感が求められますが、社会人となると、組織の一員としての責任感を負うことが求められます。

・モラルに対する責任・影響範囲の違い

学生は主に法律や学内でのルールなどに対して自分一人が責任を負いますが、社会人はモラルを守らないと自分一人だけではなく組織に迷惑をかけてしまうことがあります。

・周囲への貢献意識の違い

学生は主に自分の成長や学業に焦点を当てていますが、社会人は組織や社会全体への貢献を意識することが求められます。

学生のうちは自分で付き合う人を選べましたが、社会人になると自分で選ぶことはできません。

それらの学生と社会人の違いを理解してもらうために研修で行える方法を紹介しました。記事の内容をご参考にいただき、社員に学生と社会人の違いの理解を促しましょう。

アーティエンスでは、学生と社会人の違いを理解できるように新入社員研修でサポートしています。新入社員が育ってきた環境に合わせたスタンスの変容を促し、社会人の自覚を醸成します。詳しい内容は、ぜひお気軽にお問い合わせください。