- [ コラム ]

【人事向け】内定者懇親会の全て|企画・運営・フォローの流れを徹底解説

- 「内定者懇親会をどのように企画・運営していけばよいのか?」といったご相談を、企業の人事担当者の方からいただくことがあります。近年、内定から入社までの期間が長期化傾向にあり、内定者へのフォロー施策に頭を悩ませる企業も少なくありません。内定者フ

- 詳細を見る

内定者研修に面白い要素を取り入れる5つのポイント|モチベーションや学習効果を高めよう

更新日: ー

作成日:2023.6.22

「内定者研修に主体的に参加してもらうためにはどうしたらいいのだろう?」

「内定者研修の実施後、企業に対してネガティブイメージを持たれたら困るな…」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

内定者研修は、内定辞退防止や入社後の即戦力化を目的として実施されます。しかし、内定者が内定者研修をつまらない・無駄な時間だと感じてしまうと、組織に対してもネガティブな印象を持ってしまいます。そして入社へのモチベーションが落ちてしまったり、内定辞退されてしまう可能性もあります。

内定者研修の目的を果たすためにも、本コラムでは、内定者が内定者研修を面白いと思ってもらうためのポイントをお伝えします。本コラムの内容を踏まえて内定者研修を設計し、内定者研修をよりよい場にしていきましょう。

目次

1)内定者研修は「面白い」という要素を入れることが大事!

内定者研修は面白いと思ってもらうことが大切です。理由として以下の3つが挙げられます。

・内定者が主体的に参加でき、モチベーションや学びの質が向上する

・他の内定者との関係性が向上する

・内定者が組織に対してポジティブなイメージを持つ

それぞれ説明します。

内定者が主体的に参加でき、モチベーションや学びの質が向上する

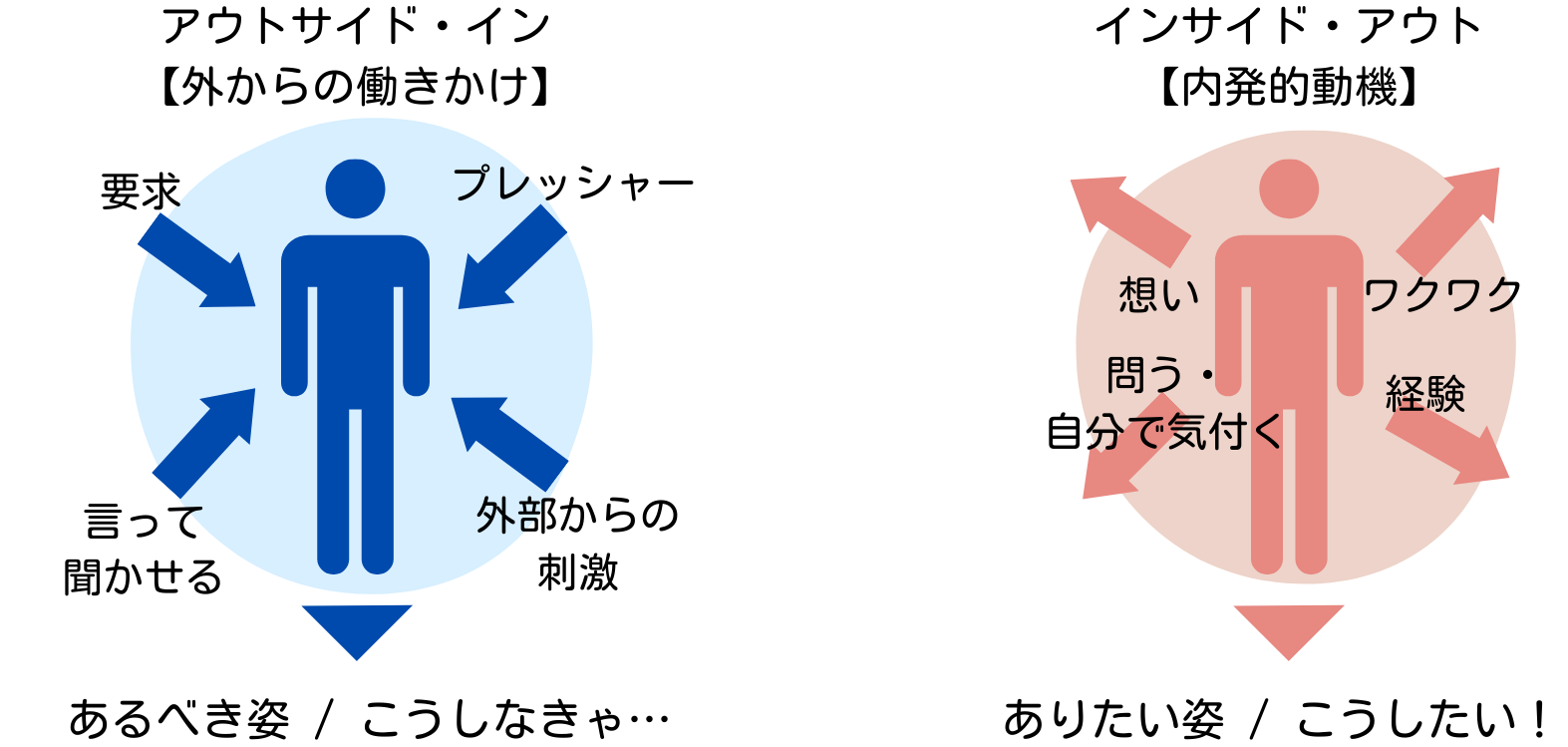

面白い内定者研修は、内定者の参加意欲や学びの質を高める助けとなります。面白いと感じる事柄に対してはインサイド・アウト(内発的動機)が刺激されるためです。インサイド・アウトはアウトサイド・インと比べると、モチベーション向上の効果が高くなります。

インサイド・アウトとは、内面に沸き起こった興味・関心や意欲に動機づけられている状態のことです。一方のアウトサイド・インとは、要求や評価など、外から与えられる外的報酬に動機づけられている状態のことです。

内定者が面白いと感じつ内定者研修を行うことで、内発的動機付けが刺激されて参加に対するモチベーションを高めることができます。そうすると、主体的に参加するようになり、結果的に研修での学びも多く、学びの質も高くなります。

他の内定者との関係性が向上する

面白い内定者研修を行うことは、内定者同士の関係性の向上に対して影響を与えます。内定者が主体的に参加できていると、発言数や協力し合う様子が多くなり、内定者同士が相互作用する機会が増えるためです。

ディスカッションやグループワークなどでの発言数や、休憩時間のコミュニケーション量が増えると、お互いがどのような人なのかを知るヒントを得ることができます。

そうすることで、他者理解が進み、関係性を構築しやすくなります。

内定者が組織に対してポジティブなイメージを持つ

内定者が内定者研修を面白いと思ってもらうことで、組織に対してポジティブなイメージを形成する機会となります。面白いと感じることは、喜びや楽しさをもたらし、それによって心の状態が高揚します。

その結果、その出来事を提供してくれた組織に対してポジティブな印象を持つことがあります。内定者研修が面白いと感じることで、入社後もこの環境で働くことに対して期待感も高まります。

また、内定者研修内容が難しすぎたり、真面目過ぎると参加意欲が低下してしまう恐れがあります。参加意欲が下がると、学びも浅くなってしまい、早期活躍をしてもらうための学びを得てもらうという内定者研修の目的を達成できなくなってしまいます。

そのため、内定者研修は内定者に面白いと感じてもらう必要があるのです。

2)内定者研修における「面白い」要素の取り入れ方

人が「面白い」と感じる種類は大きく二つに分けられます。

一つは論理的な説明がつけられない意味合いの「Fun」に近いもので、もう一つは、論理的に考えられる知的なおもしろさという意味の「Interesting」です。

内定者研修における「面白い」要素の取り入れ方としては、次の方法が考えられます。

【「Fun」の意味での面白い】

・ゲーム的な要素を取り入れる

【「Interesting」での意味の面白い】

・新たな気づきを生む知識を伝える

・気づきを得るための問いを投げる

・多様な価値観を知るために対話の時間を作る

・「わかる」と「できる」の違いを体験してもらう

上記5つについて、一つずつ詳しく説明します。

【Fun要素】ゲーム的な要素を取り入れる

ゲーム的な要素を取り入れると、内定者は「Fun」の意味での面白いを感じることができます。堅苦しい雰囲気が払拭しやすいのが特徴です。

具体的には以下のようなものです。

・ビジネスゲーム

・ボードゲーム

・謎解き など

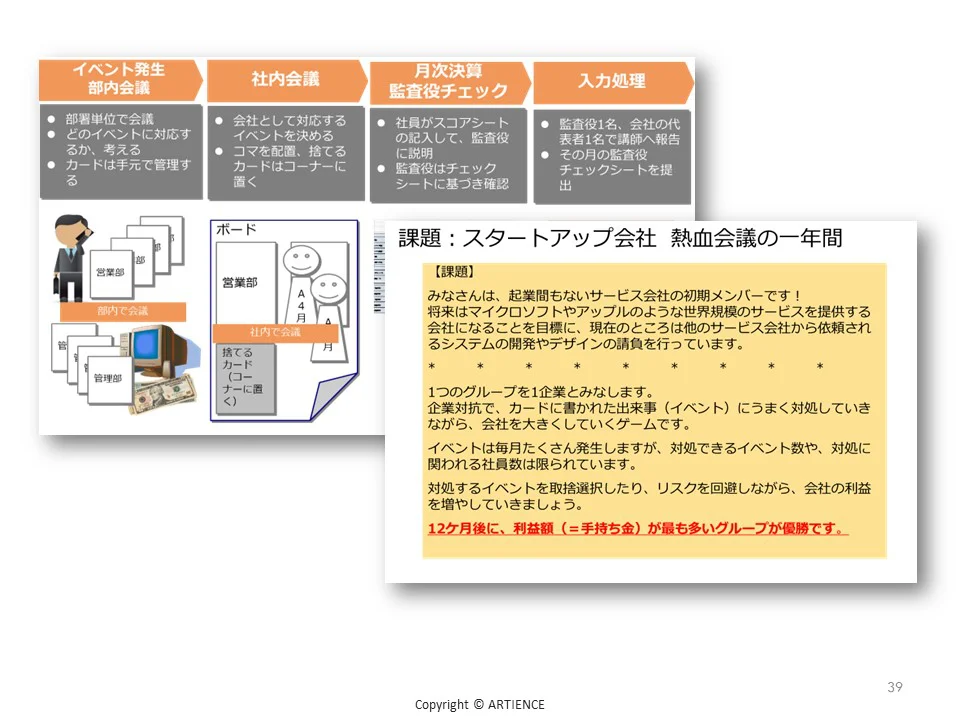

当社でも内容に応じてビジネスゲームを取り入れることがあります。例えば、目標達成・コスト意識研修では、説明だけではなかなか理解が難しい売上創出の難しさコスト意識や目標達成するために必要となる数値の捉え方について、ビジネスゲームを通じて習得します。

ビジネスゲームはチーム対抗戦で、経営シミュレーションを行います。他社(他チーム)よりも利益を大きくすることを目標にメンバーで協力や理解を深めて進めていきます。

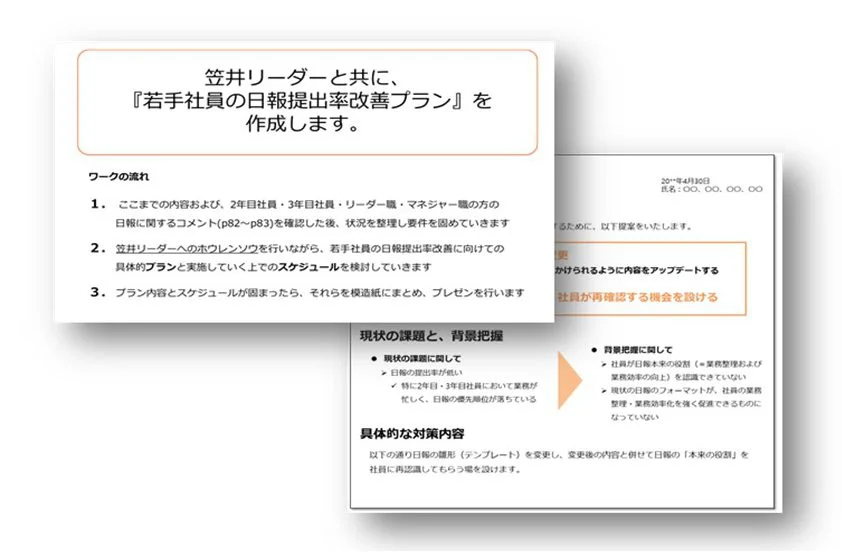

※当社の目標達成・コスト意識研修のテキストより一部抜粋

ゲーム的な要素のある内定者研修を実施するときに注意すべき点は、「面白かった」だけで終わらないようにすることです。ゲームに夢中になりすぎて、なぜそのゲームを行なったのかという目的が意識できなくなると、ただ楽しい時間を過ごしただけになってしまう可能性があります。

当社ではそのようなことがないよう、振り返りを丁寧に行います。振り返りで、このワークを通して何を学んだかを問いかけることにとり、研修内容に対する意識の変化が見られるようになります。

ゲーム的な要素のある内容を行う前後で、なぜこのゲームを行うのかの目的を明確にし、ゲームを通して何を感じ、何を学んだのか振り返りを行うようにしましょう。

【参考コラム】内定者とのアイスブレイクは必須!誰でも簡単にできる7選と注意点4つ

【Interesting要素】新たな気づきを生む知識を伝える

新たな気づきを生む知識を伝えることで、内定者は「Interesting」の意味での面白いを感じることができます。内定者はまだ社会人としての常識や、仕事の進め方などを理解していないため、そのような内容も全て、内定者にとっては新たな気づきを生む知識です。

しかし、だからといって一方的に伝えるだけでは、退屈で飽きてしまい、つまらないという感情になることも多いです。そのため、内定者にとって新たな気づきを生む知識を伝える時は、内定者がいかに興味を持って聞ける体制を作るかが大切です。

例えば、伝える内容をよりわかりやすくイメージできるようにするためのスライドを作成し、投影しながら伝えるのも一つの方法です。また、できる限り具体例などを盛り込んで、内定者がイメージしやすくすることも大切なポイントです。

その他、受け取った情報について、内定者同士で対話をして内定者同士で話し合う場を設けたり、個人で振り返る機会を設けることを行うこともおすすめです。受け取った情報に対して自分なりの意見を発言したり、自分の言語で整理し直すことで、より理解が進みます。理解できる内容が広がったり深まると、新しい世界が見えるため面白さを感じやすいです。

新たな気づきを生む知識を伝える際には、いかに内定者が面白いと思って聞ける状態を作れるかを意識して設計するようにしましょう。

【Interesting要素】気づきを得るための「問い」を投げる

内定者に対して気づきを得るための問いを投げることも「面白い」を感じてもらうことができます。問われることで今まで意識していなかったことを言語化すると、自身がどのようなことを思っているのかを初めて知ることになるためです。

問いというのは例えば以下のようなものです。

「組織・世の中に貢献し、自身の幸せ度を上げる社会人とは?」

「素晴らしいマナーを身につけながらも、自分らしさを大切にするにはどうしたらいいのだろう?」

「私たちが気持ちよく給与をもらうために、そして会社が私たちに気持ちよく給与を払うために、これから先の未来にできることは何だろう?」

このような問いを投げられると、初めは「難しいな、なんだろう?」という反応はあるものの、徐々に言語化していくことができます。

問いの作り方としては、次のことを意識しましょう。

●内定者が考えやすい言葉や文言になっているか

内定者がわからない言葉やイメージできない内容になっていると、思考が止まってしまいます。仕事をしたことがない内定者でもイメージができるような内容にしましょう。

●組織や問いの作成者の価値観が入っていないか

良い・悪いがある内容だと、無意識のうちに「良いことを答えなければ…」という意識が働き、思考が制限されてしまいます。

例えば、「素晴らしいマナーを身につけながらも、自分らしさを大切にするにはどうしたらいいのだろう?」ではなく「良いマナーを身につけながらも、自分らしさを大切にするにはどうしたらいいのだろう?」という問いにしたとします。すると、この問いを受け取った内定者は「マナーには良いマナーと悪いマナーの2つに分かれるんだ」という認識をしてしまい、自分のマナーは正しいのか間違っているのか、という二極化思考になってしまいます。しかし、マナーというのは相手を気遣うもので、状況に応じて適切な対応は変わります。マナーには良いと悪いがある、と問いを通して伝えながらも、柔軟に対応することが必要と言われると、内定者は混乱します。良い・悪いのような価値観が含まれる問いではなくて、内定者の価値観を考えられるような問いの内容にしましょう。

例で挙げたような問いについては、正解があるわけではありません。それぞれが、自分なりの価値観に気づくことで、面白さを生むことができます。

【Interesting要素】多様な価値観を知るために対話の時間を作る

内定者同士が多様な価値観を知ることも、「面白い」を感じることにつながります。自分とは異なる考え方を知ることで、新たな発見や自身の視野の広がりを得られるためです。

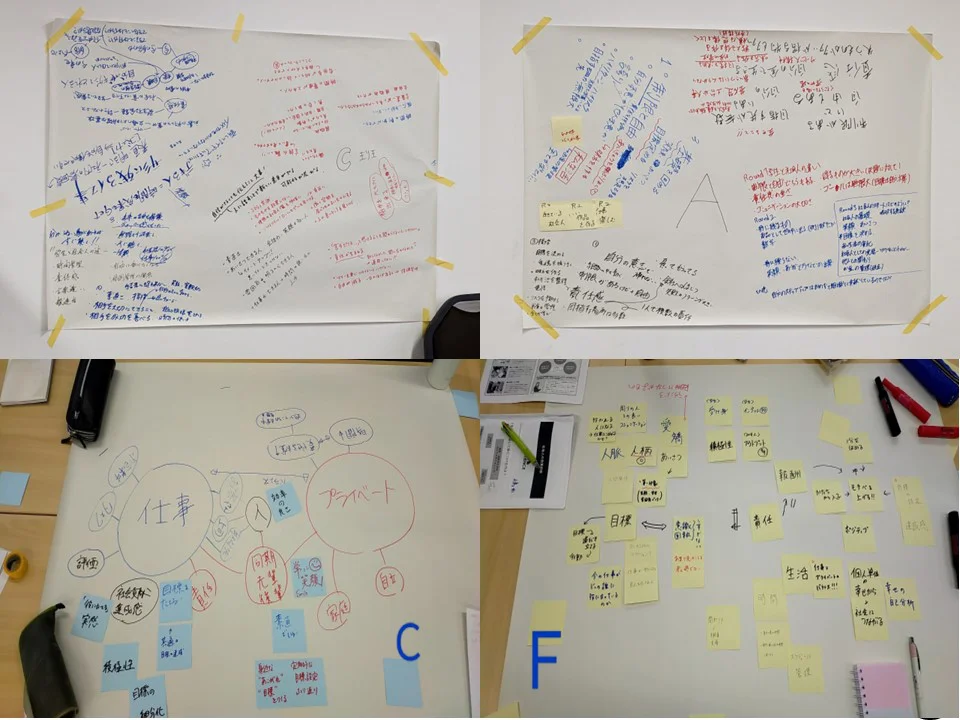

例えば、当社では、多様な価値観を知るための対話の場としてワールド・カフェを実施しています。ワールド・カフェとは、カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、少人数に分かれたテーブルで自由な対話を行う対話手法の一つです。Round1~3と3回の対話の中で、他のテーブルとメンバーをシャッフルしながら対話を行うことで、多くの参加者の意見や知識を集めることができます。

<実施例(実施時間の目安:約80分)>

| イントロ:対話の目的・ルールの確認(5~10分) |

| Round1:テーマに対して探求する(15分) |

| Round2:アイディアを他花受粉する(15分) |

| Round3:気づき・発見を共有・統合する(20分) |

| 全体シェア:集合的な発見を収穫する(15~20分) |

下記画像は、新入社員に対して「社会人と学生の違いは?」をテーマにワールド・カフェを実施した際のアウトプットの一部です。

対話で様々な人の意見を聞くことで、自分一人では気付けない考えや想いに触れることができます。そのことで内定者の視野が広がり、新しい世界が見えることで面白さを感じることができます。

【Interesting要素】「わかる」と「できる」の違いを体験してもらう

体験することで気づきを得ることも、内定者は「面白い」と感じます。言葉では理解していたとしても、実際に体験してみてようやく腑落ちする、こういうことかと理解することも多いです。

例えば、予算を渡して自分たちでビジネスを創ってもらうというような仕事の体験があげられます。なんとなくの仕事の進め方は理解していたとしても、細かい調整やイレギュラーが起きることなどは体験して初めてわかる部分で今まで見えていなかった気づきを得ることができます。

当社の上司との協働体感研修では、実際に上司と仕事をしているような体験をしてもらいます。この体験をすることで、チームで仕事をする当事者意識・主体性を持つことの重要性に気がつくことができます。

※当社上司との協働体感研修のテキストより一部抜粋

仕事は協力して行いましょう、自ら動かないと仕事が進まないです、ということは、研修内でも伝えていると思いますし、ビジネス書などにも記載されています。

しかし、その重要性を言葉を受け取っただけでは理解しきれていない場合がほとんどです。

仕事は協力して行わないと時間内に間に合わないことや、積極的に質問しに行かないと情報をもらえないことを体験することで、ようやく、そのことを理解できます。

体験することで初めて本当の意味で理解できたり、できるようになる、ということを経験することは、内定者にとって面白いと感じることにつながります。

3)参考:”Interesting”という意味の「面白い」要素を取り入れる12のポイント

2章でお伝えした以外にも、「面白い」要素を入れる際には12のポイントがあります。

1971年に社会学者のデイヴィス・マレーによって書かれた「That’s interesting」という論文では、「Interesting」という意味の面白いについて12通りのパターンがあると書かれています。

そこで、『「おもしろい」を意図的に起こすには? 12のパターンでアイデアを生み、人を巻き込む』でお話しされていた神戸大学大学院で准教授を務める服部泰宏さんの解釈内容をもとに、12パターンの内定者研修で「面白い」要素を取り入れる一例をお伝えします。

(1)普遍性 Generalization

ある特定の分野にしか当てはまらないとみなしているものが普遍的だった、あるいは普遍的なものと思われるものが局地的な分野にしか当てはまらないと、おもしろい

<内定者研修で取り入れる例>

学生の普通が社会人の普通ではないことを知る機会を作る

・学生までは与える人だったが、社会人では与えられる人になる必要がある

・学生と社会人でのマナーの違い

・学生まではある程度関わる人を選ぶことができたが、社会人では関わる人間を選べない

・学生までは個別に成績をクリアしていたら卒業できたが、社会人では組織全体でチームになって成果を出すことが求められる など

(2)組織性 Organization

無秩序だと思われていたものに秩序を見いだす、あるいは秩序の中に無秩序を見いだすと、おもしろい

<内定者研修で取り入れる例>

マナーの根本的な考え方を知る機会を作る

マナーは覚えることが多いし、例外も多いと思っていたが、ただ相手を思いやるという意識があるかという軸があるだけであることに気がつくなど

(3)因果 Causation

原因だと思っていたことが実は結果だった、あるいは結果だと思っていたことが実は原因だと、おもしろい

<内定者研修の設計を行う際に意識する例>

内定者研修で良いアウトプットが出ないのは、集中力の欠如が原因だと思っていたが、集中力の欠如は、内定者研修が面白くないことの結果だった など

(4)反対性 Opposition

類似していると思われていたもの同士が実は正反対の性質を持っていた、あるいはその逆だと、おもしろい

<内定者研修の設計を行う際に意識する例>

内定者は同じ社会情勢の中で生きてきたため、同じような特徴を持っている人が多いかと思うかもしれないが、個々に目を向けると、それぞれ異なった特性を持っている など

(5)共変動 Co-variation

ある特定の二つの要因は「正の共変関係(同方向)」と思われていたのが、「負の共変関係(逆方向)」あるいは「非線形(U字や逆U字)」であると、おもしろい

<内定者研修で取り入れる例>

マナーが身についていると、信用がされやすいと思われているが、そのマナーがルール通りのもので環境に応じて柔軟に対応することができないと逆に信頼されにくくなる など

(6)共存性 Co-existence

共存しないと思われていたものが共存しうる、あるいは、共存すると思われていたものが相容れない場合があると、おもしろい

<内定者研修で取り入れる例>

内定者研修の中で、自分らしいマナーを行えることを知る機会を作る

基本的なマナーのルールでは、タクシーに乗る時に上の立場の人に先に乗ってもらうが、その人がロングスカートを履いていて、奥に入るのが難しそうだと考え、自分が奥に入るようにする など

(7)相関関係 Co-relation

相互に独立していると思われていたもの同士の間に関係がある、あるいは相互に依存していると思われていたもの同士の間に実は関係がないと、おもしろい

<内定者研修で取り入れる例>

整理整頓していることと仕事ができることに関係性があることを知る機会を作る

※IT機器やオフィス用品を販売している大塚商会が行なった調査によると、ビジネスパーソンは勤務中の探し物におよそ年間150時間も費やしているそうです。1年間の労働日数を250日とすると、1日あたり36分もの時間になります。36分の時間があれば、簡単な修正作業などの仕事を終わらすことができます。

(8)機能性 Function

ある目的を達成するために、まったく意図しないものが実は重要な機能を果たしていると、おもしろい

<内定者研修で取り入れる例>

誰かのためを思った言動が、巡り巡って自分にポジティブな影響を与えることを知る など

(9)抽象 Abstraction

個別事由と思われていたことが、実は社会全体の問題だった、あるいはその逆だと、おもしろい

<内定者研修の設計を行う際に意識する例>

内定者研修の参加度合いについて、内定者に問題があると思っていたが、研修内容の企画を考えるときに内定者がどうすればモチベーション高く参加してくれるかを意識していないことが影響していた など

(10)複合 Composition

単一と思われていたものが複数の異質なものから構成されている、あるいは異質なものの集積が、実は同一のものの集積であると、おもしろい

<内定者研修で取り入れる例>

同期は自分と同じような特徴を持った人が採用されていると思っていたかもしれないが、それぞれ特徴の異なった人を採用していることを伝える。その上で、それぞれの特徴を生かし合うことで大きなエネルギーが生んでほしいという期待を伝える など

(11)評価 Evaluation

否とされていたものが可だった、あるいはその逆だと、おもしろい

<内定者研修の設計を行う際に意識する例>

内定者研修で伝えたいことがたくさんあるからと、休憩の時間を削ってしまうと、内定者の集中力が切れて、逆に学びが弱くなってしまう可能性があるため、適度な休憩をとる など

(12)安定性 Stabilization

不安定なものの中に安定性を見いだす、あるいは安定しているものに不安定性を見出すと、おもしろい

<内定者研修で取り入れる例>

環境の変化が早いため、今まで売り上げが安定してあった商品やサービスだけでは環境についていけなくなってしまうことを知る など

4)まとめ

本記事では、内定者が内定者研修を面白いと思ってもらうためのポイントをお伝えしました。

内定者研修には面白いと思ってもらうことが大切な理由は以下の3つからです。

・内定者が主体的に参加でき、モチベーションや学びの質が向上する

・他の内定者との関係性が向上する

・内定者が組織に対してポジティブなイメージを持つ

内定者は社会人ではなく学生のため、内定者研修の内容が難しすぎたり、真面目過ぎると参加意欲が下がってしまいます。参加意欲が下がると、学びも浅くなってしまい、早期活躍をしてもらうための学びを得てもらうという内定者研修の目的を達成できなくなってしまいます。

そのため、内定者研修は内定者に面白いと感じてもらう必要があるのです。

内定者研修には面白さが必要ということがわかったため、次に内定者研修での「面白い」要素の取り入れ方についてお伝えしました。

【Funの意味の面白い】

・ゲーム的な要素を取り入れる

【Interestingの意味の面白い】

・新たな気づきを生む知識を伝える

・気づきを得るための問いを投げる

・多様な価値観を知るために対話の時間を作る

・「わかる」と「できる」の違いを体験してもらう

誰かから教えてもらうのではなく内定者自身が自ら気付いたり体験したりすることが、面白いと感じてもらうためのポイントとなっていることがわかります。本記事でお伝えした内容を踏まえて内定者研修を設計し、内定者研修の内定者満足度を高くしていきましょう。

なお、アーティエンスでは、内定者や新入社員向けにさまざまな研修を実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。