-

[ コラム ]

【事例・Q&Aあり】新入社員研修カリキュラムの設計法

- 「新入社員研修のカリキュラム、どんな内容を組めばいいのかわからない…」「新入社員研修のカリキュラムの作り方や具体的な事例を知りたい」そう感じて、このコラムに辿り着いたのではないでしょうか。新入社員研修は社会人としての土台を築く、非常に重要な

- 詳細を見る

定番から最新まで。研修テーマが見つかる!【階層別・研修テーマ24選】

更新日:

「研修を企画しているけれど、そもそもどんなテーマがあるのか分からない…」

「自社に合った研修テーマって、どうやって選べばいいんだろう…」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

研修は社員の成長や組織の強化に欠かせませんが、適切なテーマ選びに悩む担当者の方は非常に多いです。

実は、研修テーマの選び方にはポイントがあります。

組織や対象者の課題を見極め、目的・目標を明確にしたうえで、適切なテーマを選定することで、研修の効果は大きく変わってきます。

本コラムでは、階層別に具体的な研修テーマを紹介します。また、適切なテーマを選ぶためのプロセスも詳しく解説します。自社に合った研修テーマ選び、研修の効果を最大化しましょう。

▼研修テーマ一覧は以下のスプレッドシートからも確認できます

【研修テーマ一覧を開く(スプレッドシート)】

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1.【階層別】定番の研修テーマ一覧

階層別の研修テーマを、それぞれ詳しく解説していきます。

1-1.新入社員研修のテーマ8選

1-2.若手社員研修のテーマ4選

1-3.中堅社員研修のテーマ5選

1-4.管理職研修のテーマ2選

1-5.経営者向け研修のテーマ2選

1-1. 新入社員研修のテーマ8選

新入社員研修には、主に下記のテーマがあります。

学生から社会人の切り替え

ビジネスマナーやスキルの習得

社会人として必要な思考スキルやコミュニケーションスキルの習得

自組織や仕事を理解し自身の成長とつなげる

健康に働くための考え方とスキルの習得

業種別・職種別の専門知識・スキルの習得

それぞれ解説していきます。

学生から社会人の切り替え

「学生から社会人の切り替え」は、社会人としての責任感を持つために欠かせません。

特に以下のような状態の新入社員には、「学生から社会人の切り替え」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・新入社員が、学生気分が抜けず、周囲・関係者に悪影響を及ぼす行動をとってしまう

・社会人になることに対して、不安やネガティブな感情を持つ新入社員が多い

・自身から仕事を取りにいかず、指示を待つなどの受け身姿勢な新入社員が目立つ

アーティエンスの社会人の自覚研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●社会人としての意識改革と、必要な3つの視点を学ぶ |

| 「選ぶ立場」から「選ばれる存在」へ変わることを改めて理解します。また、社会人として必要な「顧客満足の担保」「モラルの遵守」「周囲への貢献意識」の3つの観点を学びます。 |

| ●社会人になることへの期待を持つ |

| 社会人としての大変さや心構えを理解しながらも、楽しさややりがいといった一面も知り、社会人になることに対してワクワク感やポジティブな意識を醸成します。 |

| ●リーダーシップ発揮の意識を持つ |

| 自身の特性 (強み・可能性) を活かすことで、小さくても周囲へポジティブな影響を与えていけることを知り、主体性と当事者意識を高めます。 |

この結果、学生から社会人の切り替えが起こり、下記の状態を促せます。

・社会人として「選ばれる」ために、組織の一員として物事を考え行動している

・社会人になることに対して、期待やワクワク感、前向きな感情を持てている

・新入社員だからこそ、周囲に与えられるポジティブな影響があることを知り、主体的に行動する

「学生から社会人の切り替え」をテーマにした研修を実施することで、新入社員が社会人としての責任感を持ち、主体的に行動できるようになります。

ビジネスマナーの習得

「ビジネスマナーの習得」は、社会人としての信頼を得るために欠かせません。

特に以下のような状態の新入社員には、「ビジネスマナーの習得」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・社会人として必須なビジネスマナーを習得・実践できていない

・ビジネスマナーの重要性を理解できておらず、形骸化してしまっている

・ビジネスマナーの”型”にとらわれ過ぎて応用が利かず、相手に失礼な態度をとってしまう

・ビジネスマナーへの苦手意識や抵抗感が強く、適切に実践できていない

アーティエンスのビジネスマナー研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●ビジネスマナーを実践することの意義と、与える影響を理解する |

| ビジネスマナーを単なる「型」をとして覚えるのではなく、ビジネスマナーを実践することの意義や目的から理解します。その上で、ビジネスマナーを実践することで得られる相手からの信用や関係構築などの影響を知ります。 |

| ●ビジネスマナーの基本となる「相手目線」を意識する |

| どんなに完璧なビジネスマナーでも「相手目線」が欠けていては、本来の意味を成しません。ロールプレイングや間違い探しワークを通じて、相手や状況によって受け取る印象に多様性があることを理解し、相手や場に応じたビジネスマナーを習得します。 |

| ●ビジネスマナーを通じた「個性の発揮」を考える |

| ビジネスマナーは単に堅苦しいものではなく、自身の個性(強み)を発揮できるツールでもあります。ワークを通じて、そのことを理解し、ビジネスマナーを実践することへの不安や苦手意識を軽減します。 |

この結果、社会人としてのビジネスマナーが身につき、下記の状態を促せます。

・社会人としておさえるべきビジネスマナーの基本の「型」を理解し、習得している

・ビジネスマナーは、相手からの信用を高め、関係構築につながる重要なものであると理解する

・ビジネスマナーを実践する際に重要なポイントを知り、相手と場に応じた柔軟な対応ができている

・ビジネスマナーは、自身の個性(強み)を発揮できるツールでもあると理解し、ポジティブに捉えて実践している

「ビジネスマナーの習得」をテーマにした研修を実施することで、新入社員が社会人としての信用を積み上げ、成長するチャンスをもらえるようになります。

ビジネススキルの習得

「ビジネススキルの習得」は、社会人として信頼を得ながら仕事を進めるために欠かせません。

特に以下のような状態の新入社員には、「ビジネススキルの習得」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・自分の思い込みで仕事の範囲を決めてしまい、期待したアウトプットに達していない

・一生懸命やってはいるが、納期に間に合わなかったり、対応のヌケモレが多発している

・「なんでもっと早く報連相してくれないの?」と感じることが多い

・仕事で失敗しても、その原因を分析することをせず、同じ失敗を何度も繰り返している

アーティエンスのビジネススキル研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●インプットとアウトプット |

| インプットとアウトプットの関係を理解し、仕事の進め方についてイメージを持ちます。 |

| ●迅速かつ高品質な成果への意識 |

| 迅速かつ高品質な成果を出すために、自らが進んでアウトプットの理解や情報を取りに行く意識を醸成します。 |

| ●若手・新入社員が身に着けるべき業務遂行スキル |

| 迅速かつ高品質な成果を出すために必要な業務遂行スキルとして「要件定義(5W2H)・スケジューリング・タスク分解・報連相・解決策の講じ方」の5つのスキルを習得します。 |

社会人として仕事を行えるビジネススキルが身につくと、下記の状態を促せます。

・成果を最大化するために、自分から情報を取りに行くことで、周囲と認識をすり合わせている

・対応のヌケモレをなくし、スケジュール管理しやすくするために、業務を細分化し取り組んでいる

・上司へ報連相の最適なタイミングを理解し、報連相モレによるミスやリスクを未然に防いでいる

・失敗やミスが生じた際、その真因まで深掘りして解決策を講じている

「ビジネススキルの習得」をテーマにした研修を実施することで、新入社員が“プロ”として仕事を遂行していくための準備を行えるようになります。

社会人として必要な思考スキルの習得

「思考スキルの習得」は、社会人として課題を解決していくために欠かせません。

特に以下のような状態の新入社員には、「思考スキルの習得」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・報連相や会議中の発言内容がわかりにくく、「で、結局何が言いたいの?」という状況が発生する

・情報を論理立てて整理できておらず、業務効率や生産性が低下している

・ロジカルシンキングの基本知識はあるものの、職場での活用イメージを持てていない

アーティエンスのロジカルシンキング研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●“仕事で使える”ロジカルシンキングを習得する |

| 「お勉強」ではなく、職場で即活用できるロジカルシンキングを実践的に学び、習得します。 |

| ●ロジカルシンキングに対して前向きな感情を持ち、積極的に活用する |

| ワークを通じて、ロジカルシンキングへの苦手意識や抵抗感を軽減させ、積極活用していくためのポイントを学びます。 |

| ●チームでロジカルシンキングを活用していく意欲を醸成する |

| ロジカルシンキングは仲間や上司等、集団的思考によって、アウトプットへの影響が高まることを認識し、現場で仲間・上司を巻き込んで考える意識を持ちます。 |

思考スキルを習得できると、下記の状態を促せます。

・物事を論理的に考えて整理し、自分の意見を分かりやすく伝えることができている

・情報を論理立てて整理することで、確認モレやミスが減り、業務効率や生産性が高まっている

・ロジカルシンキングの活用方法を理解し、実際の業務においても転用できている

「思考スキルの習得」をテーマにした研修を実施することで、職場でロジカルシンキングを使いこなして適切に課題を解決できる状態を作れます。

社会人として必要なコミュニケーションスキルの習得

「コミュニケーションスキルの習得」は、チームとして仕事を進めていくために欠かせません。

特に以下のような状態の新入社員には、「コミュニケーションスキルの習得」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・上司・先輩らと良好な人間関係を築かなくても、仕事はできると考えている

・自分と価値観が合わない人とは、関係構築は難しいと考えている

アーティエンスの関係性構築力研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●良好な関係構築に向けて自己理解を深める |

| 自身が大切にしている価値観などを知り、自己理解を深めます。その上で、自身の価値観は、時にポジティブ、時にネガティブに周囲へ影響を及ぼす可能性があると学びます。 |

| ●他者への関心を高め、判断保留を身に付ける |

| 一つの出来事であっても、自身と他者とでは認知が異なる場合があることを知ります。自分の枠組みのみで決めつけるのではなく、「判断保留すること」の重要性を理解します。 |

| ●相手の立場を尊重しつつも、「聞く」「伝える」スキルを習得する |

| 相手の立場や意見を尊重しつつ、自身の主張を正確に伝えるアサーティブコミュニケーションの手法を習得します。 |

コミュニケーションスキルを習得できると、下記の状態を促せます。

・仕事の成果を出していくために、周囲との関係の質向上に意識が向いている

・相手へ価値観を否定したり、決めつけるのではなく、一旦受け止める意識を持つ

「コミュニケーションスキルの習得」をテーマに研修を実施することで、職場における人間関係のストレスを軽減し、仕事のパフォーマンスや組織エンゲージメントの向上を促せます。

自組織や仕事を理解し自身の成長とつなげる

「自組織や仕事の理解すること」は、配属時のリアリティショックを緩和したり、新入社員へのフォローとしてモチベーション向上を促します。

特に以下のような状態の新入社員には、「自組織や仕事の理解すること」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・「入社前のイメージ」と「入社後の現実」のギャップに戸惑っている

・新たな環境になじめない自身への不安や不満が募り、気分が落ち込んでいる

・想定と違う状況に対して、短期的思考で「諦める・辞める」という判断をしてしまう

アーティエンスの仕事と自己成長をつなぐ研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●既存社員の活躍の背景や成功への道のりを知る |

| 今活躍している既存社員も、これまでの仕事においては課題や困難があったことを事前課題を通して、理解します。また、活躍することでより多くの価値発揮ができることを理解します。 |

| ●日々の積み重ねの先に成功・成長があることを学ぶ |

| 成功や成長のためには、今目の前の仕事をしっかりとやり抜く必要があることを理解します。目の前の仕事の捉え方を変えてきます。 |

| ●今感じる理想と現実とのギャップを整理し乗り越えていく |

| 入社前に抱いていた理想と、現実とのギャップ(仕事内容・既存社員の様子・他者からの評価・人間関係)について整理し、乗り越えるためのプランを考えます。 |

自組織や仕事の理解すると、下記の状態を促せます。

・ギャップが生じるのは普通であることに気付く

・想定外のできごとにも対応することで、活躍できると感じる

・今感じているギャップを整理でき、今後取るべき行動を明確にできる

「自組織や仕事を理解し自身の成長とつなげる」をテーマに研修を実施することで、想定外の出来事に対する苦手意識や拒否感を軽減し、今行っている仕事の大切さを感じられるようになります。

健康に働くための考え方とスキルの習得

「健康に働くための考え方とスキルの習得」は、レジリエンスを高め、新入社員のモチベーション向上を促します。

特に以下のような状態の新入社員には、「健康に働くための考え方とスキルの習得」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・仕事に慣れてきたものの、プレッシャーやストレスを感じやすくなっている

・ストレスを抱え込んでしまい、相談できる相手がいない

・自己否定感が強まり、仕事への意欲が低下している

アーティエンスのレジリエンスアップ研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●落ち込みを止める |

| 自分を理解し、落ち込みに気づけるようになることで「落ち込みの下限」をつくれるようになります。 |

| ●回復していく |

| 自分の対処行動を知り悪循環になっている行動をとめ、良循環になっている行動を拡大します。 |

| ●安定させる |

| 再現性のあるストーリを描けるようになります。 |

健康に働くための考え方とスキルを習得できると、下記の状態を促せます。

・日々の逆境や問題に反応的ではなく、柔軟に適切に対応できるようになる

・大きなトラブルが起きたときに落ち込むのではなく、効果的な対応を選択できるようになる

・ストレスや辛い出来事で落ち込むのではなく、自分の成長とすることができる

「健康に働くための考え方とスキルの習得」をテーマに研修を実施し、ビジネス上の苦難困難や失敗に直面しても、短期間に回復し、成長スピードを早められるようにしましょう。

【関連コラム】レジリエンス研修の内容は、専門家と決めるべき│安易な実施は危険

業種別・職種別の専門知識・スキルの習得

「業種別・職種別の専門知識・スキルの習得」は、新入社員研修で多くの時間を費やすテーマの一つでしょう。

「業種別・職種別の専門知識・スキルの習得」は、配属先によって求められるものはさまざまなので、現場と相談をしながら、テーマや具体的な内容を決めていくといいでしょう。

参考までに、職種別の主な研修内容をお伝えします。

| 職種 | 主な研修内容 |

|---|---|

| 営業・販売系 | サービス・業界理解、コミュニケーション、ヒアリング、プレゼンテーション、テレアポなど |

| 企画・マーケティング系 | 顧客分析などのマーケティング基礎、企画書作成、Webマーケティングなど |

| エンジニア・技術系 | 技術スキル、情報セキュリティ、資格取得支援、タイムマネジメントなど |

| 事務・バックオフィス系 | PCスキル、資格取得支援、業務効率か、各部署理解など |

【関連コラム】新入社員研修に必要な6つの内容と効果を高める5つのポイント

1-2. 若手社員研修のテーマ4選

若手研修では、主に下記のテーマがあります。

パフォーマンスの向上

エンゲージメントの向上

部下・後輩育成

専門性の向上

それぞれ詳しく説明します。

パフォーマンスの向上

「パフォーマンス向上」は、若手社員の成長スピードは加速するために必要です。

特に以下のような状態の若手社員には、「パフォーマンス向上」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・上司やお客様の要望に対して反応的に対処することが多く、認識がズレていることが多い

・お客様へのヒアリングが浅く、根本的なソリューションの提案につながっていない

・問題解決のフレームワークや思考法を学んだものの、実際の現場で活用できていない

アーティエンスの問題解決力研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●ニーズ・課題を「明確化」する |

| ヒアリングとトーキングの基本スキルを学び、相手のニーズや課題を明確化し、認識のズレをなくすコミュニケーションを習得します。 |

| ●ニーズ・課題を「深堀り」する |

| シミュレーションワークを通して、ニーズや課題を深く掘り下げて、真因を把握することの重要性とその具体的手法・フレームワークを学びます。 |

| ●解決策を「共創」する |

| 課題の根本的解決、そして解決策に対する納得感やコミットの醸成のためには、相手と共創関係を創ることが重要だと理解します。自身の現在の関係性を振り返りながら、共創への意識向上と具体施策を検討します。 |

問題解決力が身につくと、下記の状態を促せます。

・上司やお客様と認識のズレをなくすコミュニケーションを取り、真のニーズを捉えている

・お客様へのニーズや課題を深く掘り下げてヒアリングし、根本的な解決策を導き出している

・問題解決のフレームワークや思考法の活用法を理解し、現場で前向きに実践している

「パフォーマンス向上」をテーマに研修を実施することで、課題の明確化と深掘り、共創による課題解決を行えるようになります。

エンゲージメントの向上

「エンゲージメントの向上」は、若手社員の仕事へのコミットやモチベーション、後輩への影響力の向上に影響します。

特に以下のような状態の若手社員には、「エンゲージメントの向上」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・「いよいよこれから…」と活躍を期待していた若手社員の退職が発生している

・後輩社員の見本になるどころか、愚痴や不満が多く、周囲の悪影響になっている

・今の会社でのキャリアが漠然としており、成長意欲が低い

アーティエンスの若手社員(3~6年目)フォロー研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●メタ認知するための内省 |

| 直近3年間の振り返りを、「世の中・自組織・自分自身」の軸で振り返ります。フラットに世の中を見た上で、その後自分自身の振り返りをチームメンバーと共に行うことで、良質な内省を行っていきます。 |

| ●適応課題への対応 |

| サーベイ結果を通して、自身の適応課題(技術や他者のサポートがあっても、自分が変わらないと解決しない課題)を探求し、対応方法を考えていきます。 |

| ●精神的成長を促すためのアクションプラン |

| 人としての成熟度が高めることへの意識が高まります。その上で「自身がどう変わっていくか、そのことが周りにポジティブな影響を与えるか」を考えて、アクションプランを考えます。 |

エンゲージメントが向上すると、下記の状態を促せます。

・自身のビジョンと会社のビジョンが統合されていて、組織エンゲージメントが高まっている

・若手社員に期待される役割を理解し、周囲へのポジティブ・インパクトを考えて、業務に取り組んでいる

・自身の目指すキャリアが具体的に描けていて、現在の課題に対する改善アクションを実行している

フォロー研修を実施することで、視座を高め、後輩やチーム全体へのポジティブな影響を増やすことができます。

部下・後輩育成力の向上

「部下・後輩育成力の向上」は、若手社員から後輩への育成の質に影響します。

特に以下のような状態の若手社員には、「部下・後輩育成力の向上」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・育成担当者の育成方針が昔のままで、効果的な育成ができない

・育成担当者の「育成する立場」という意識が弱く、新人・部下が放置されがち

・育成の基本スキルが身に付いておらず、指導者任せの育成になっている

・育成担当者が、新人・部下の育成指導を自身の成長機会と捉えていない

アーティエンスの育成担当者・OJTトレーナー研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●「組織力強化」の観点から、OJTの重要性とトレーナーとしての役割を理解する |

| OJTの重要性やトレーナーとしての役割を、単に「新人・部下を育成するため」だけではなく、「組織力強化のため」という観点から理解します。 |

| ●OJTを効果的に実行していくための基本スキルを実践的に学び、習得する |

| OJTを行う上で必要とされる、育成計画・ティーチング・フィードバック・コーチングといった基本スキルを、ケーススタディやグループワークを通じて実際に体感しながら、学んでいきます。 |

| ●自組織やトレーナー自身にマッチしたOJTを探求する |

| 研修での学びを実践していく上で生じうる阻害要因や課題について、受講生同士で対話を通して探求します。その上で、自組織や自身にマッチしたOJTについて考えを深め、具体的なアクションプランに落とし込みます。 |

部下・後輩育成力が身につくと、下記の状態を促せます。

・時代や環境の変化、価値観の多様化に適応したOJTの考え方を理解する

・新人・部下を「育成する立場」としての役割を認識し、当事者意識を持つ

・OJTの基本スキル(育成計画立案・ティーチング・フィードバック・コーチング)を習得し、効果的な育成ができる

・育成担当者として、新人・部下と向き合い、共に考え、共に成長したいという想いを持つ

部下・後輩育成力の向上を目的とした研修を実施することで、部下や後輩の成長スピードが上がり、組織の育成文化も育まれます。

専門性の向上

「専門性の向上」は、若手社員の業務効率を高め、成果にもつながりやすくなります。

業種や職種によって求められる専門スキルはさまざまですが、共通して言えるのは、時代の変化に合わせて知識やスキルを学び続ける必要があるということです管理職研修では、主に下記のテーマがあります。。

例えば、対面営業の機会が減少し、Zoomなどを活用したオンライン営業スキルが求められるようになっています。

また、営業職であっても自分自身をブランディングし、SNSを活用したマーケティングスキルを身につけるケースも増えてきました。

若手社員がプレイヤーとして高い成果を出していくためにも、時代に合った専門スキルを身につけるための継続的な支援が重要です。

1-3. 中堅社員研修のテーマ5選

中堅社員研修では、主に下記のテーマがあります。それぞれ詳しく説明していきます。

高いレベルのパフォーマンス

部下・後輩育成力の向上

意思発信力の向上

リーダーシップの発揮

チーム力の向上

高いレベルのパフォーマンス

「高いレベルのパフォーマンス」は、中堅社員がより高い成果をあげるために必要です。

特に以下のような状態の中堅社員には、「パフォーマンス向上」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・上司やお客様の要望に対して反応的に対処することが多く、認識がズレていることが多い

・お客様へのヒアリングが浅く、根本的なソリューションの提案につながっていない

・問題解決のフレームワークや思考法を学んだものの、実際の現場で活用できていない

アーティエンスの問題解決力研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●ニーズ・課題を「明確化」する |

| ヒアリングとトーキングの基本スキルを学び、相手のニーズや課題を明確化し、認識のズレをなくすコミュニケーションを習得します。 |

| ●ニーズ・課題を「深堀り」する |

| シミュレーションワークを通して、ニーズや課題を深く掘り下げて、真因を把握することの重要性とその具体的手法・フレームワークを学びます。 |

| ●解決策を「共創」する |

| 課題の根本的解決、そして解決策に対する納得感やコミットの醸成のためには、相手と共創関係を創ることが重要だと理解します。自身の現在の関係性を振り返りながら、共創への意識向上と具体施策を検討します。 |

問題解決力が身につくと、下記の状態を促せます。

・上司やお客様と認識のズレをなくすコミュニケーションを取り、真のニーズを捉えている

・お客様へのニーズや課題を深く掘り下げてヒアリングし、根本的な解決策を導き出している

・問題解決のフレームワークや思考法の活用法を理解し、現場で前向きに実践している

「パフォーマンス向上」をテーマに研修を実施することで、課題の明確化と深掘り、より質の高い課題解決を行えるようになります。

部下・後輩育成力の向上

中堅社員が「部下や後輩の育成」ができるようになると、管理職へのステップアップにつながります。人を育てる経験を積むことで、チーム全体を見渡す視点や、マネジメントに必要なスキルが身につくためです。

特に以下のような状態の中堅社員には、「部下・後輩育成力の向上」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・育成担当者の育成方針が昔のままで、効果的な育成ができない

・育成担当者の「育成する立場」という意識が弱く、新人・部下が放置されがち

・育成の基本スキルが身に付いておらず、指導者任せの育成になっている

・育成担当者が、新人・部下の育成指導を自身の成長機会と捉えていない

アーティエンスの育成担当者・OJTトレーナー研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●「組織力強化」の観点から、OJTの重要性とトレーナーとしての役割を理解する |

| OJTの重要性やトレーナーとしての役割を、単に「新人・部下を育成するため」だけではなく、「組織力強化のため」という観点から理解します。 |

| ●OJTを効果的に実行していくための基本スキルを実践的に学び、習得する |

| OJTを行う上で必要とされる、育成計画・ティーチング・フィードバック・コーチングといった基本スキルを、ケーススタディやグループワークを通じて実際に体感しながら、学んでいきます。 |

| ●自組織やトレーナー自身にマッチしたOJTを探求する |

| 研修での学びを実践していく上で生じうる阻害要因や課題について、受講生同士で対話を通して探求します。その上で、自組織や自身にマッチしたOJTについて考えを深め、具体的なアクションプランに落とし込みます。 |

部下・後輩育成力が身につくと、下記の状態を促せます。

・時代や環境の変化、価値観の多様化に適応したOJTの考え方を理解する

・新人・部下を「育成する立場」としての役割を認識し、当事者意識を持つ

・OJTの基本スキル(育成計画立案・ティーチング・フィードバック・コーチング)を習得し、効果的な育成ができる

・育成担当者として、新人・部下と向き合い、共に考え、共に成長したいという想いを持つ

部下・後輩育成力の向上目的の研修を実施することで部下を育てるフェーズに加われます。

意思発信力の向上

「意思発信」を選ぶことで、中堅社員が上司・後輩・他部署への影響力を上げていくことができます。管理職に求められる意思決定スキルの準備にもなります。

特に以下のような状態の中堅社員には、「意思発信」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・社員が、自分の意見を発信する意義や必要性を感じられていない

・社員が、チームのために発信したいと思っているが、自信の無さから発信せずに終わってしまう

・若手・中堅社員にもっと意見を発信してほしいが、どうアプローチすれば良いのか分からない

アーティエンスの意思発信力向上研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●自身の意思の源泉を知る |

| 意思発信力強化のため、まずは自身が大切にしている価値観などの自己理解を深めます。その上で、自身の価値観は、時にポジティブ、時にネガティブに周囲へ影響を及ぼす可能性があると学びます。 |

| ●より良い「意思決定」へ導くためのクリティカルシンキングを習得する |

| 意思発信後の他者との対立や衝突を乗り越えて、意思決定をより良いものにしていくために、クリティカルシンキングの思考法を習得します。 |

| ●周囲との意思疎通を深めるためのファシリテーションスキルを習得する |

| チームとして納得感のある意思決定をしていくため、周囲と意思疎通を深めるファシリテーションスキルを習得します。 |

意思発信力が身につくと、下記の状態を促せます。

・社員が、自身の意見を発信することの意義や必要性を理解し、積極的に発信している

・社員が、チームのために意思発信することの不安が払拭されている

・若手・中堅社員が、自分の意思を持ち、主体的にチームの意思決定に関わっている

意思発信力の向上を目的とした研修を実施することで、チームの成果を最大化できるようになります。

リーダーシップの発揮

「リーダーシップの発揮」を選ぶことで、中堅社員が上司・後輩・他部署に対する影響力をあげることができます。リーダーシップ開発を行うことで、当事者意識・主体性の解放していくことにもなります。

特に以下のような状態の中堅社員には、「リーダーシップの発揮」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・リーダーの指示命令系統が強く、メンバーは基本受け身の状態

・リーダーの意見や考えよりも良いアイディアが、メンバーからは出てこない

・メンバーの自己肯定感が低く、学習意欲や成長意欲が弱い

アーティエンスの管理職のための全員発揮のリーダーシップ研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●成果を出すために必要な「新しいリーダーシップのカタチ」を理解する |

| 「チームをけん引する・統率する」といった画一化されたリーダーシップのイメージだけでなく、「リーダーシップ=周囲に影響を与えること」と捉え、「シェアド・リーダーシップ(全員発揮のリーダーシップ)」に対する理解を深めます。 |

| ●今の時代、管理職に求められるリーダーシップを学ぶ |

| チームのパフォーマンスを高めるため、管理職自身のリーダーシップタイプを認知し、実践します。 |

| ●メンバーのリーダーシップ発揮に向けた、仕組み創りや働きかけを習得する |

| メンバー一人ひとりの強み・可能性を活かしたリーダーシップを発揮していくために、チームの仕組み創りや管理職としての働きかけを習得します。 |

リーダーシップの発揮を促せるようになると、下記の状態を促せます。

・メンバー一人ひとりが自分で考え、共に助け合いながら、成果を出している

・管理職・リーダーのポジティブフィードバックがあり、メンバーからも前向きなアイディアや意見が出ている

・メンバーの自己肯定感が高まり、学習意欲や成長意欲が高まっている

リーダーシップの発揮を目的とした研修を実施することで、チームメンバー全員がそれぞれの得意なことを活かして仕事を行えるようになり、チーム力の向上と成果の創出につながります。

チーム力の向上

「チーム力向上」は、中堅社員研修のテーマとして重要です。このテーマを選ぶことで中堅社員がチーム運営に大きくかかわり、管理職に求められるチーム力向上のスキルの準備にもなります。

特に以下のような状態の中堅社員には、「チーム力向上」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・メンバーとして、自分の業務や目標には一生懸命取り組むが、他メンバーとの連携や働きかけが弱い

・メンバー間での情報共有や提案がなく、基本、管理職やリーダーの指示を待つ状態

・メンバー間の仲は悪くないものの、お互いに高め合うようなコミュニケーションはほぼない

アーティエンスのメンバー向けチームビルディング研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●目標には3種類あることを理解し、それぞれを確認・共有する方法を学ぶ |

| 目標には3種類(意義目標・成果目標・行動目標)あることを理解し、目標達成に向けて、メンバーとしてできる働きかけやアプローチを習得します。 |

| ●チームとしてスキル・ノウハウの積み上げていく重要性と方法を学ぶ |

| チームメンバー同士、実務上の経験から学び合い(経験学習)、個々としてもチームとしても成長していくためのポイントを学びます。 |

| ●チームの心理的安全性を高めるコミュにケーション法を学ぶ |

| チームの「挑戦」と「学習」が育むために、チームの心理的安全性を高めるコミュニケーション方法を学びます。 |

チーム力向上を促せるようになると、下記の状態を期待できます。

・チームで働く意義と楽しさを理解し、チーム全体への主体的な働きかけが多い

・メンバー全員が安心して気付きや情報を共有し合え、相互に意見を出し合えている

・メンバー間の関係の質が高まり、目標達成に向けたコミュニケーションが活性化している

チーム力向上を目的とした研修を実施することで、チームの一員としての当事者意識醸成と、チーム力を高める仕組みを作れるようになります。

1-4. 管理職研修のテーマ2選

管理職研修では、主に下記のテーマがあります。

管理職としての役割認識・遂行

管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決

それぞれ詳しく説明していきます。

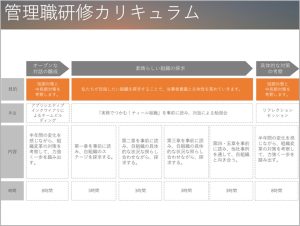

管理職としての役割認識・遂行

「管理職としての役割認識・遂行」を学ぶことで、管理職が自身が求められる役割を認識・全うしていきます。

特に以下のような状態の管理職には、「管理職としての役割認識・遂行」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・管理職のプレイヤー気分が抜けず、自身に求められる役割を発揮できていない

・管理職自身が昔の管理職像を引きずっており、思うような成果が出せなくなっている

・管理職からの指示命令が強く、メンバーがやらされ感を持ってしまっている

・管理職が目の前の業績や部下の行動管理ばかり優先し、中長期的な視点を持てていない

アーティエンスの管理職基礎研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●マネジメントを遂行していく上で求められる広い視野・視点を持つ |

| 「組織か?メンバーか?他部署か?」「短期か?中長期か?」など、マネジメントを遂行していく上で持つべき広い視野・視点を学びます。 |

| ●メンバーの主体性を解放する育成と評価の基本を習得する |

| 管理職として必要とされる、コーチングをメインとした育成スキルや評価の基本的な考え方・アプローチを学び、メンバーの主体性を高め成果に繋げるための、育成と評価の基本を習得します。 |

| ●チーム力を高めるコミュニケーション(対話)方法を習得する |

| 管理職としてチーム力を高めていくために必要なコミュニケーション(対話)方法を学び、チームの一体感の醸成やメンバー一人ひとりの動機づけへとつなげます。 |

管理職としての基本的なスキルを習得することで、下記の状態を促せるようになります。

・マネジメントの基本概要を理解し、管理職としての当事者意識と想いが醸成される

・VUCA時代に求められる管理職の役割と責務、権限を理解し、管理職間で認識が統一されている

・現在のマネジメントに必要とされる「対話」の概念を理解し、チームの一体感の醸成やメンバーの動機づけができる

・短期的成果のみならず、中長期的な視点を持ち、メンバーや組織・チームの成長支援へ働きかける

管理職としての役割認識・遂行を目的とした研修を実施することで、時代に合った管理職としての言動を取れるようになります。

管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決

「管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決」を選ぶことで、チームパフォーマンス向上の支援ができます。

特に以下のような状態の管理職には、「管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・メンバーとの目標設定面談が形骸化しており、メンバーが自身の目標に納得がいっていない

・メンバーが、仕事へのやらされ感が強く、目標達成へのコミットメントが弱い

・メンバーへの目標の伝え方とフォロー・指導方法が分からない

アーティエンスの管理職のための目標設定・管理研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●目標設定面談におけるポイントと考え方を理解する |

| 目標設定面談を「何となく」で終わらせないためには、「準備」が何よりも重要です。目標設定面談のプロセスを5つに細分化し、管理職としてはずせないポイントを理解します。 |

| ●目標達成への動機づけを促す仕組み創りを理解する |

| メンバーが目標へのコミットを持ち続けるには、”仕組み創り”が肝になります。ワークを通じて、仕組み創りで重要な2つの観点を習得します。 |

| ●目標設定・管理に必要なファシリテーションスキルを習得する |

| メンバーのモチベーションを引き上げ、目標管理の成果を最大化させていくために必須なファシリテーションスキルを習得します。 |

管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決を高めることで、下記の状態を促せるようになります。

・目標設定面談で、目標に対するメンバーの納得感やモチベーションを醸成することができている

・メンバー一人ひとりが、主体性と当事者意識を持ち、目標達成へのコミットメントが高まっている

・管理職として、メンバーが目標達成していくための動機付けやフォローを行っている

管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決を高め、メンバーの目標への納得感とコミットメントを高めると目標設定とマネジメントを行いましょう。

1-5. 経営者向け研修のテーマ2選

経営者向け研修では、主に下記のテーマがあります。

経営者向けの研修は、組織によって大きく異なります。研修というよりもコンサルティングの方が適切かもしれません。ここでは、2つのテーマを簡単に説明します。

経営理念・戦略の策定・浸透

「経営理念や戦略の策定・浸透」をテーマに取り上げることで、経営陣のチームビルディングが進み、経営理念や戦略への強いコミットを引き出すことができます。

例えば、ワンマン経営の企業では、社長がいくら周囲に意見を求めても、他の経営幹部が遠慮して「YES」と言いやすい傾向があります。

こうした状況を変えるために、経営者向け研修を実施し、他社の事例を学ぶ機会を作ることは効果的です。

社長自身が考えを見直すきっかけにもなりますし、その変化を目の当たりにした経営幹部も、自分の意見を発言しやすくなります。

経営理念や戦略に対して、経営陣全員が当事者意識を持ち、強いコミットを発揮できるようにするためにも、ぜひこうした取り組みを検討してみてください。

経営課題の解決

「経営課題の解決」をテーマに研修を行うことで、経営陣からより良いアイデアが生まれることがよくあります。

講師やファシリテーターの問いかけによって、経営陣の視点が広がり、自分たちでは思いつかなかったような新しい解決策に気づくことができるためです。

例えば、「ある事業のシェア率が低下してきた。どう対策を打つか?」というテーマについて考える場合、過去の延長線上では「広告宣伝費を増やしてプレゼン力を強化する」といった発想にとどまりがちです。

しかし、研修の中で「市場の変化はどうなっているのか?」といった情報に触れたり、ファシリテーターから「そもそもビジネスモデル自体を変える選択肢はないのか?」と問いかけられることで、経営陣の視点が広がり、これまで想定していなかった施策にも目が向くようになります。

このように、経営課題に対する解決策の幅を広げるためにも、経営陣が参加する研修を効果的に活用することをおすすめします。

【関連コラム】経営者向け研修の2つの目的と5つの内容を紹介

2.【最新】人気の研修テーマ3選

VUCA(ブーカ)といわれるように、今は時代の変化がとても速くなっています。変化スピードの加速を受けて、新たに人気となっている研修テーマを3つお伝えします。

①ファシリテーション研修

②システム思考研修

③リーダーシップ研修

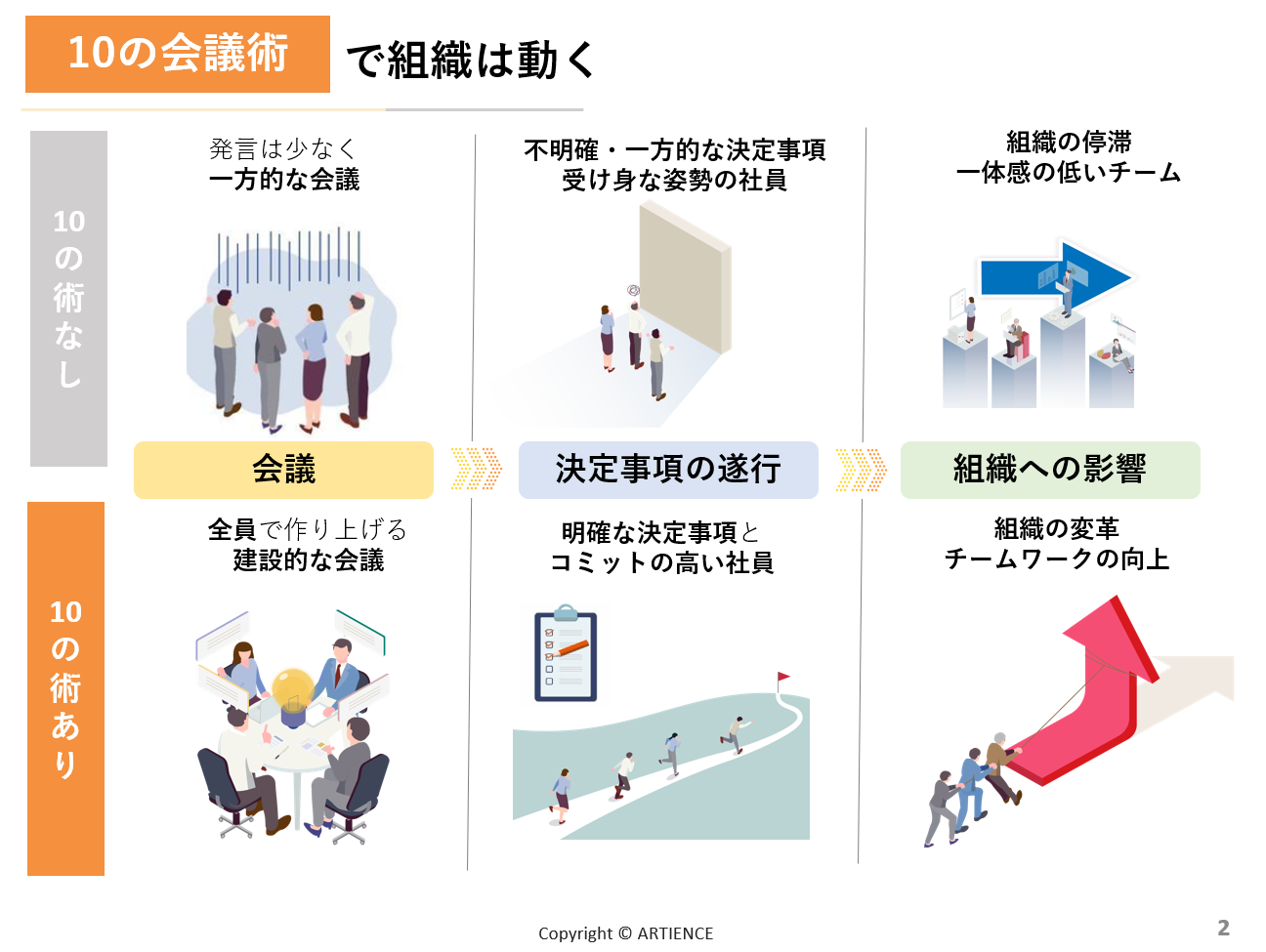

①ファシリテーション研修|対話による変容の促進

ファシリテーション研修を実施することで、「対話を大切にする意識」の醸成や、率直な意見を出し合える場づくり、さらには参加者一人ひとりの目標達成へのコミットメントを高めることができます。

特に以下のような状態の社員には、「ファシリテーション」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・会議での議論が部分最適となっていたり、声の大きい人や役職の高い人の意思決定になっている

・会議では参加者の発言が少なく、会議での決定事項に対して、やらされ感を抱いている

・会議がただの報告会になっていて、「わざわざ集まる必要あるのか」と感じることが多い

アーティエンスの組織変革ファシリテーター育成コースでは、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●ファシリテーターベーシックスキル |

| ファシリテーターとしてのベーシックスキルとして、準備、実践、フォローまで学ぶことが可能です。 |

| ●ファシリテーターとしての存在 |

| 社員の当事者意識・主体性を解放する方法論を通しながら、自身のあり方を高めていきます。 |

| ●組織変革の促進 |

| 組織や人が変革・変容するには、変わるためのポイントを学び、実践します。 |

質の良いファシリテーションを行えるようになると、下記の状態を促せるようになります。

・会議の目的やゴールが明確で、達成に向けてお互い違和感や質問があればその場で出し合えている

・会議での決定事項に対して、参加者全員が理解度と納得度を高く持てている

・参加者それぞれが目的意識を持って会議に参加し、議論に関わっている

ファシリテーションをテーマに研修を実施して、全ての社員が、当事者意識と主体性を持って、自組織に対して問題提起し、取り組んでいく環境を作りましょう。

②システム思考研修|流動的な情報の全体感をとらえ、判断する

システム思考力を身につけることで、組織の中で「今」何が起きているのか、それぞれがどう関係し合っているのかを捉えることができます。

さらに、部分的な対処ではなく、全体を見渡したうえで最適な解決策(適応解)を見つける力が養われます。

特に以下のような状態の社員には、「システム思考力」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・組織やチームの課題に対する部分的・直線的な思考が強く、全体感がない

・表面的な事象や結果から解決策を考えており、根本的な解決に至りにくい

・原因を見つけても「○○・○○部が悪い」といった責任の押し付け合いになり、改善されない

・実施した解決策により、さらに他の問題が生じるケースが多くなっている

アーティエンスのシステムシンキング研修では、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●身近な事例を通して、システムシンキングの基礎を学ぶ |

| 組織でよくある事例を基に、システムシンキング作成の基礎を学びます。システムシンキング活用のハードルを下げ、現場での活用イメージも持ちやすくなります。 |

| ●システム図の作成を通して、チーム学習を体感する |

| 研修では実際に、参加者同士で自組織やチームの状態のシステム図を作成します。作成の過程で自身がこれまで見えていなかった視点に気付くと同時に、システム図の効果を実感します。 |

| ●レバレッジポイントの見つけ方を理解する |

| システム図の作成後、レバレッジポイント(小さな力で大きな影響を生み出せるポイント)の見つけ方を学びます。レバレッジポイントを抑え、解決策を実行することで、真の課題解決につながります。 |

システムシンキングで考えられるようになると、下記の状態を促せるようになります。

・組織やチームの課題の相互関連を考え、これまで見えていなかった要素や全体像を捉えている

・起こっている事象の奥に潜む真因や前提をあぶり出し、根本的な解決策を導く

・自分自身も、組織課題に影響を及ぼす当事者であると気付き、自身の言動から変えようと取り組む

・課題の全体像を把握した上で、小さな力で大きな影響を生み出せるテコ入れポイントを見つけ出す

システム思考力をテーマに研修を実施して、複雑に絡み合う組織課題・事業課題を根本的に解決できるようにしましょう。

③リーダーシップ研修|困難を乗り越えるリーダーシップの促進

近年、管理職になりたくないという割合が増えたこともあり、リーダーシップをテーマにした研修はより求められています。

特に以下のような状態の社員には、「リーダーシップ研修」をテーマに社員研修をすることをおすすめします。

・管理職という役割をネガティブに捉え、割に合わない・経営者の単なるメッセンジャーだと感じている

・管理職が、プレイヤー気分が抜けていなかったり、目の前の業務や目先の成果しか見えていない

・メンバーは、管理職からの指示を待ち、チームの会議は沈黙が多く、誰かの発言を待つ状態

アーティエンスの困難を乗り越えるリーダーシップ開発コースでは、以下の3つのポイントについて学びます。

| ●管理職としての意志・意識を醸成し、当事者意識・主体性を高める |

| 内発的動機付けによって「管理職自身のありたい姿」を明確化し、「自組織にとって望ましい管理職のあり方」との統合を行います。 |

| ●チームのパフォーマンス向上のために「成功循環モデル」で押さえるべき点を理解する |

| 成功循環モデル(組織が成果を上げ続けるために必要な要素とプロセスを表した図)を紐解き、管理職として押さえるべきポイントを理解し、アクションラーニングで実行していきます。 |

| ●管理職として必要なファシリテーションスキル |

| メンバーのやる気を引き出し、主体的な行動を促すために必要なファシリテーションスキルについて実践的に学びます。 |

困難を乗り越えるリーダーシップを持てるようになると、下記の状態を促せるようになります。

・管理職という役割を前向きに捉え、自らの意思と想いを持って役割期待を全うしている

・管理職として「短期的な成果」と「中長期的な成長」の両軸を意識した働きかけができている

・メンバーは、自身の仕事に責任とやりがいを持ち、会議や日々のコミュニケーションでお互い意見を出し合っている

困難を乗り越えるリーダーシップをテーマに研修を実施して、管理職とチームの変容を促しましょう。

3)適切な研修テーマを選び、効果的に実施するための6つのプロセス

研修テーマの決め方は、下記プロセスで進めていきます。

1. 組織の課題を洗い出す

2. 研修によって解決したいことを対象者ごとに具体化する

3. 研修の目的・目標を設定する

4. 適切な研修テーマを選定する

5. 研修内容や運営内容の詳細を決める

6. 研修の効果を確認する

それぞれ詳しく説明していきます。

1. 組織の課題を洗い出す

研修を設計する前に、まず組織の課題を明確にすることが重要です。組織の現状や課題が不明確なまま研修を設計すると、実際の業務や成果につながらない内容になり、効果が薄れてしまうためです。

例えば、「コンフォートゾーン(ぬるま湯)から脱却するチーム創り」が課題である場合、単なるスキルトレーニングではなく、心理的安全性を確保しながらもチームで切磋琢磨できる環境をつくるための研修が必要になります。

組織の課題を正確に洗い出し、研修の方向性を決定することが重要です。

2. 研修によって解決したいことを対象者ごとに具体化する

研修の効果を最大化するために、対象者ごとに解決したいことを具体化する必要があります。

対象者の課題が異なるにも関わらず、画一的な研修を提供すると、実際の業務に活かせる内容にならない可能性があります。

例えば、「管理職が心理的安全を保ちながらも、チームで切磋琢磨するための知識とスキルを習得する」という目的がある場合、管理職向けには「管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決」といったテーマが適切です。

一方新入社員に行う場合は、「主体性を持って仕事を進めるためのマインドセット」といったテーマになるかもしれません。

対象者ごとのニーズを踏まえ、適切な内容の研修を設計しましょう。

3. 研修の目的・目標を設定する

研修の目的・目標を明確に設定し、研修後のゴールを具体化します。

目的・目標が曖昧なままでは、研修内容がぼやけ、効果測定が難しくなるためです。

なお、研修後すぐに効果が出るわけではありません。研修後、行動が変わり、それによって少しずつ成果に現れます。

そのため、研修後にどのような言動が起こると良いか、という行動目標も設定しておくことをおすすめします。

例)

目的:「コンフォートゾーン(ぬるま湯)から脱却するチーム創り」

目標:「管理職が心理的安全を保ちながらも、チームで切磋琢磨していくための知識とスキルを習得する」

研修後の言動:

・積極的なフィードバックを行う:部下の成果や行動に対して、具体的なフィードバックを頻繁に行う(1人につき1回以上はポジティブフィードバックとネガティブフィードバックを行う)

・心理的安全性を高める発言をする:会議や1on1で、相手の成長やなりたい姿を考えた問いかけをする「どんな仕事がしたい?」「この仕事苦手だなって思うものある?」など

・挑戦を促すコミュニケーションをとる:部下に対して「これに挑戦してみない?」「どうすれば改善できるか?」と問いかける

・チームの成果を共有し称賛する:チームメンバーの貢献を認識し、些細なことでもポジティブな影響を受けたことを伝える

・自身の成長のための行動をとる:月に1回管理職雑談会を開催して他の管理職と意見交換し、マネジメントの改善点を考える

など

目的・目標を明確にし、研修の成果を具体的にイメージできるようにしましょう。

4. 適切な研修テーマを選定する

研修の目的・目標をもとに、最も効果的な研修テーマを選定します。

研修テーマは目的・目標と密接に関連したものを選定し、受講者が研修後に具体的な行動変容を起こせるようにすることが重要です。

例えば「コンフォートゾーン(ぬるま湯)から脱却するチーム創り」のために、管理職に対しては、「管理職としてのパフォーマンス向上と挑戦を促すマネジメント」が適切でしょう。

研修の目的・目標に即したテーマを選定し、実務に活かせる内容にしましょう。

5. 研修内容や運営内容の詳細を決める

研修の内容・運営方法を具体的に決定し、スムーズに実施できるよう準備を整えます。

準備が不足していると、当日の進行がスムーズにいかず、受講者の学びが最大化されません。

具体的には下記の詳細を詰めていきましょう。

・具体的な研修内容

・講師の決定

・研修期間

・研修費用

・会場・備品手配

・当日の流れの確認

・参加者の上司への連絡

事前に詳細を決定し、スムーズな運営体制を整えましょう。

6. 研修の効果を確認する

研修の成果を測定し、今後の改善につなげることが重要です。

効果測定をしないと、研修が実際に業務に役立っているのか判断できず、次回の研修設計に活かせません。

研修後半年程度までは、「3. 研修の目的・目標を設定する」で決定した「研修後の言動」が起きているかで確認します。

言動が継続的に見られる場合、目的・目標に向かって進んでいることが確認できます。

研修の効果を定量的に確認する場合、研修後半年以降に以下の方法を活用すると良いでしょう。

・研修前後の行動変化を上司や同僚からフィードバック

・具体的な業務成果(売上向上、エラー率低下など)との関連性を分析

研修後の効果測定を行い、次回以降の研修改善に活かしましょう。

ーーーーーーー

このプロセスに沿って、研修の目的や期待する成果を明確にしたうえでテーマを設定し、継続的に改善を加えながら実施することで、研修効果を最大化できます。

4)研修テーマに関するQ&A|よくある疑問にお答えします

研修テーマに関してよくある質問に回答していきます。

Q1. 適切な研修テーマを選択する自信がありません…

研修の目的・目標を適切に設定することは難しく、経験豊富な担当者でも判断に迷うことがあります。そのため、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。

例えば、新入社員向けに「主体性を持つためのマインドセット研修」を企画したものの、組織の実態と合っていなければ研修の効果は限定的になります。

適切な研修テーマを選ぶことに不安がある場合は、社内で議論を深めるだけでなく、研修会社や外部の専門家に相談することも検討しましょう。

Q2. 経営陣から研修テーマのみを伝えられた場合の進め方がわからない…

研修テーマの背景や目的を経営陣に確認することが最優先です。研修テーマだけが与えられた場合、経営陣の意図や研修後の期待される成果が不明確なことがあります。そのまま進めると、組織の課題解決に寄与しない研修になりかねません。

そのため、背景が明確でない場合は、仮説を立てた上で目的・目標を整理し、経営陣とすり合わせましょう。

「会社の経営理念・戦略」や「現場で起きている課題」との連動を意識して、不明部分を埋めていくと良いでしょう。

Q3. 研修テーマと内容の主従が逆になり、回避できない…

研修テーマは研修の目的に基づいて決定すべきであり、内容が目的にならないよう注意が必要です。

研修内容を先に決めてしまうと、本来解決すべき課題に対する適切なアプローチが取れなくなり、受講者にとって効果的でない研修になる可能性があります。

例えば、「学生から社会人への切り替え」を目的であったのに、企画を進めるうちに「厳しい研修の実施」が目的になる場合です。

本来は「社会人としての責任感を持ち、主体的に行動できるようになること」が目的のはずです。しかし、「社会人の厳しさを伝えなければ」と意識しすぎると、「厳しさに耐えること」が焦点になり、本来の狙いである「責任感の醸成」や「主体性の向上」につながらなくなります。

研修を設計する際は、まず「なぜこの研修を実施するのか?」を明確にし、それに沿った内容を決定することが重要です。研修内容に引っ張られず、目的を軸に研修を組み立てることで、より実効性の高い研修を実施できます。

5)まとめ

本コラムでは、新入社員から経営層までの階層別に、具体的な研修テーマを紹介するとともに、研修テーマを選ぶための6つのプロセスをご紹介しました。

「研修テーマをどのように決めたらいいかわからない」「そもそもどのような種類があるかもわからない」場合は、本コラムを参考にしてみてください。

ただ、気になるテーマがいくつかあったり、いくつかのテーマを扱う場合の効果的な研修の順番など、具体的に知りたいことも出てくるでしょう。

その際は、お気軽にアーティエンスに無料相談・お問い合わせください。専門的な知識をお伝えしながら、効果的な方法をアドバイスいたします。

自社に合った研修テーマ選び、研修の効果を最大化しましょう。

社員研修のテーマに悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをお持ちではありませんか?

- 予算内でできる最適な研修テーマを知りたい

- 自組織の課題を解決できるの研修テーマを知りたい

- 成功事例を参考に研修テーマを選定したい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修テーマを提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。