- [ コラム ]

【事例あり】新入社員研修のカリキュラムにおすすめの内容と5つの作成プロセス

- 「新入社員研修のカリキュラムの作り方や具体例を知りたい」そう感じて、このコラムにたどりついたのではないでしょうか。新入社員研修のカリキュラムを丁寧に創ることで、新入社員の成長スピードは変わります。本コラムでは、毎年100社以上の新入社員研修

- 詳細を見る

【階層別】社員研修のテーマ一覧とテーマ決定に必要な3つのプロセスを解説

更新日: ー

作成日:2023.8.16

研修テーマの決め方が分からない……

研修テーマにはどんなものがあるの?

研修効果を最大化する方法が知りたい!

上記のような悩みを抱える人事担当者は多いでしょう。

数多くある研修テーマから、自社の社員の成長を促すテーマを決めることは容易なことではありません。

本コラムでは、階層別の研修テーマや人気・面白い研修テーマを紹介します。

また、それぞれの具体的な内容、テーマ選定のプロセスについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

1. 【階層別】研修テーマの一覧

階層別の研修テーマを、それぞれ詳しく解説していきます。

1-1.新入社員研修のテーマ6選

1-2.若手社員研修のテーマ4選

1-3.中堅社員研修のテーマ5選

1-4.管理職研修のテーマ2選

1-5.経営者向け研修のテーマ2選

1-1. 新入社員研修のテーマ6選

新入社員研修には、主に下記のテーマがあります。

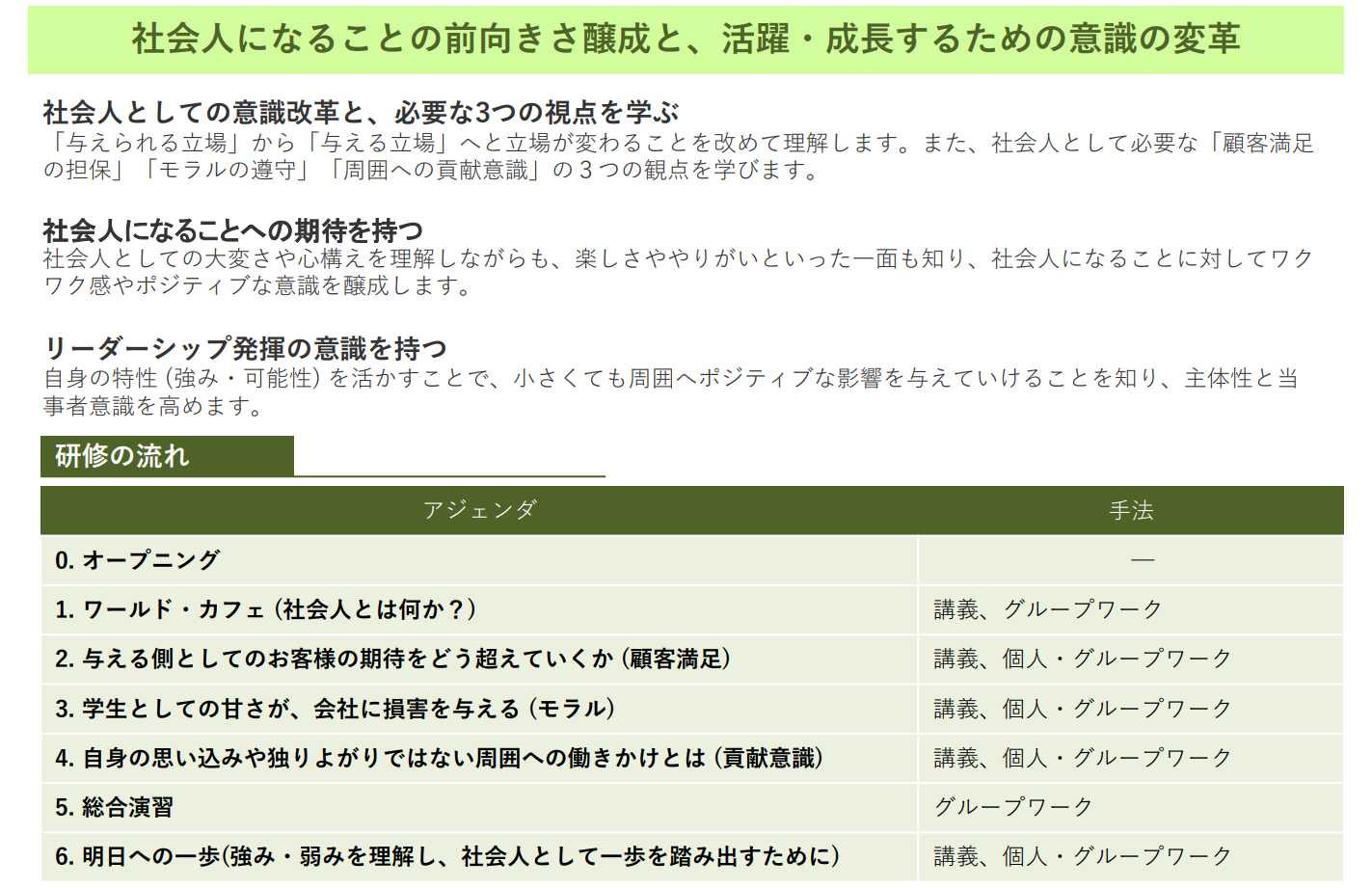

学生から社会人の切り替え

ビジネスマナーやスキルの習得

社会人として必要な思考スキルやコミュニケーションスキルの習得

自組織や仕事を理解し自身の成長とつなげる

健康に働くための考え方とスキルの習得

業種別・職種別の専門知識・スキルの習得

それぞれ解説していきます。

学生から社会人の切り替え

「学生から社会人の切り替え」が上手くいかないと、その後に実施される初期研修、そして社会人人生に影響が出ます。

「学生から社会人の切り替え」では、「社会人の意識醸成」や「コンプライアンスへの意識」、「コスト意識」を伝えることが多いでしょう。

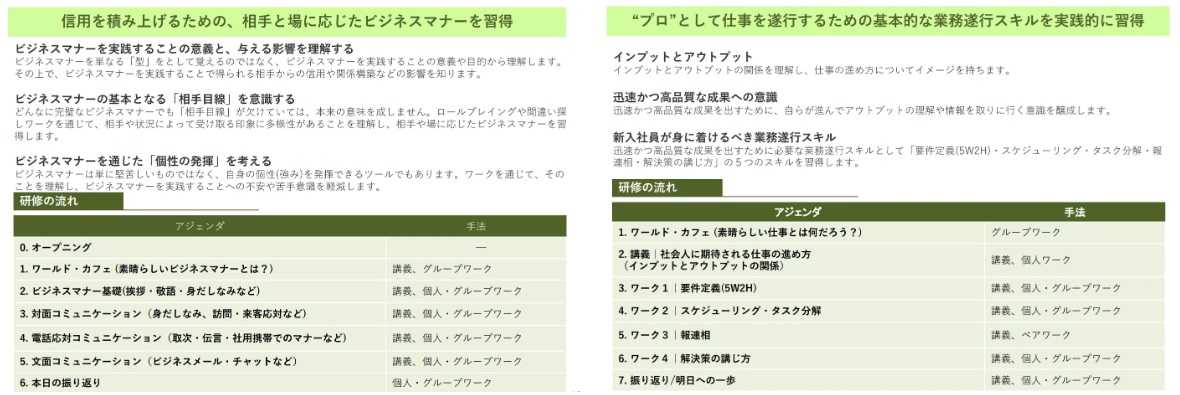

ビジネスマナーやスキルの習得

「ビジネスマナーやビジネススキルの習得」は、新入社員研修にて多く実施されるテーマです。取得するビジネスマナーは、業種・職種によって変わるので、適切なものを選ぶ必要があります。

≫ビジネスマナー研修の資料をダウンロード(無料)する。

≫ビジネススキル研修の資料をダウンロード(無料)する。

社会人として必要な思考スキルやコミュニケーションスキルの習得

「社会人として必要な思考スキルやコミュニケーション方法の習得」のテーマを選ぶことで、新入社員の成長スピードは上がっていきます。

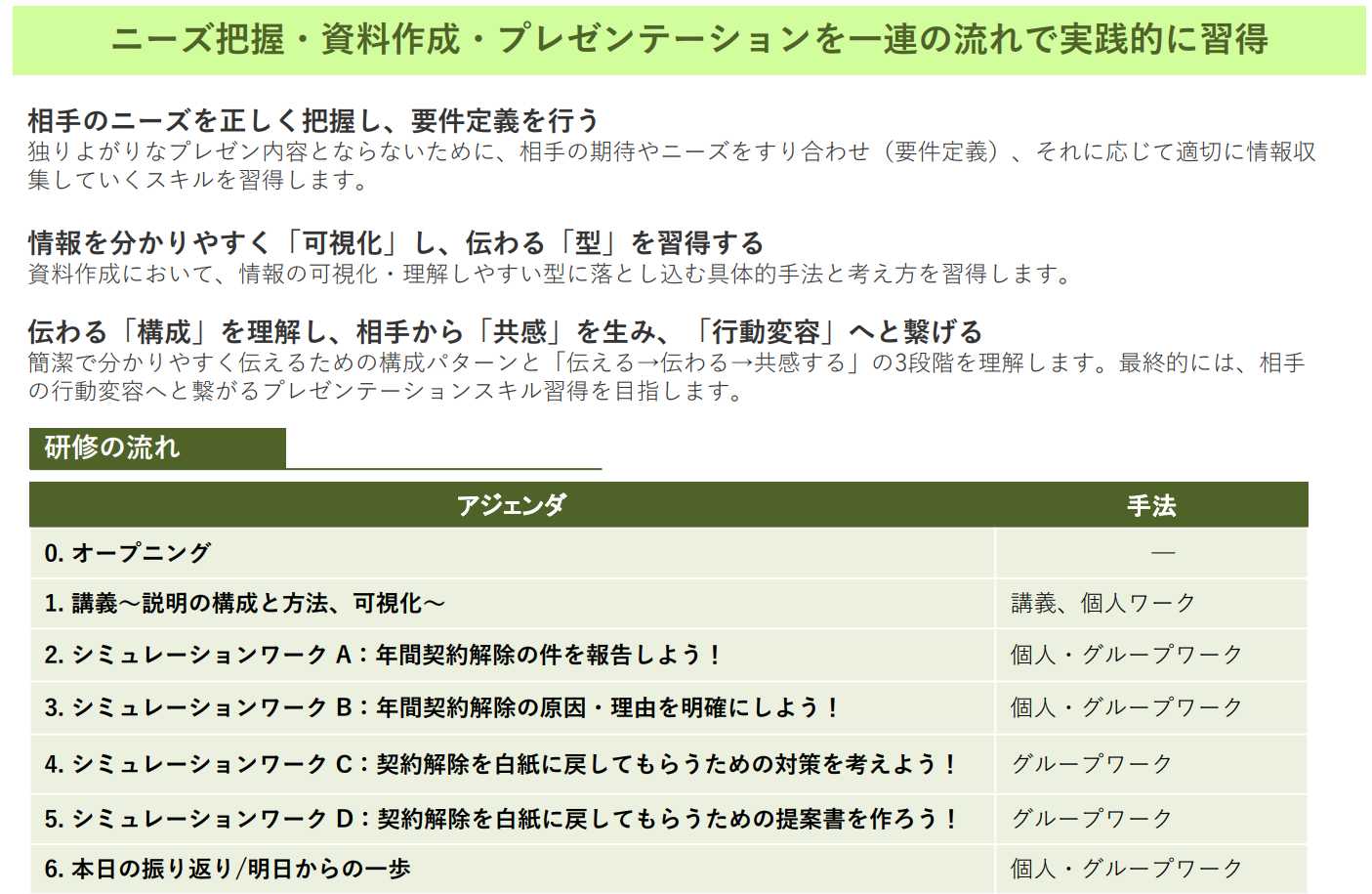

よくある研修内容は「ロジカルシンキング」や「プレゼンテーション」、「コミュケーション(関係性構築)」などが上げられます。

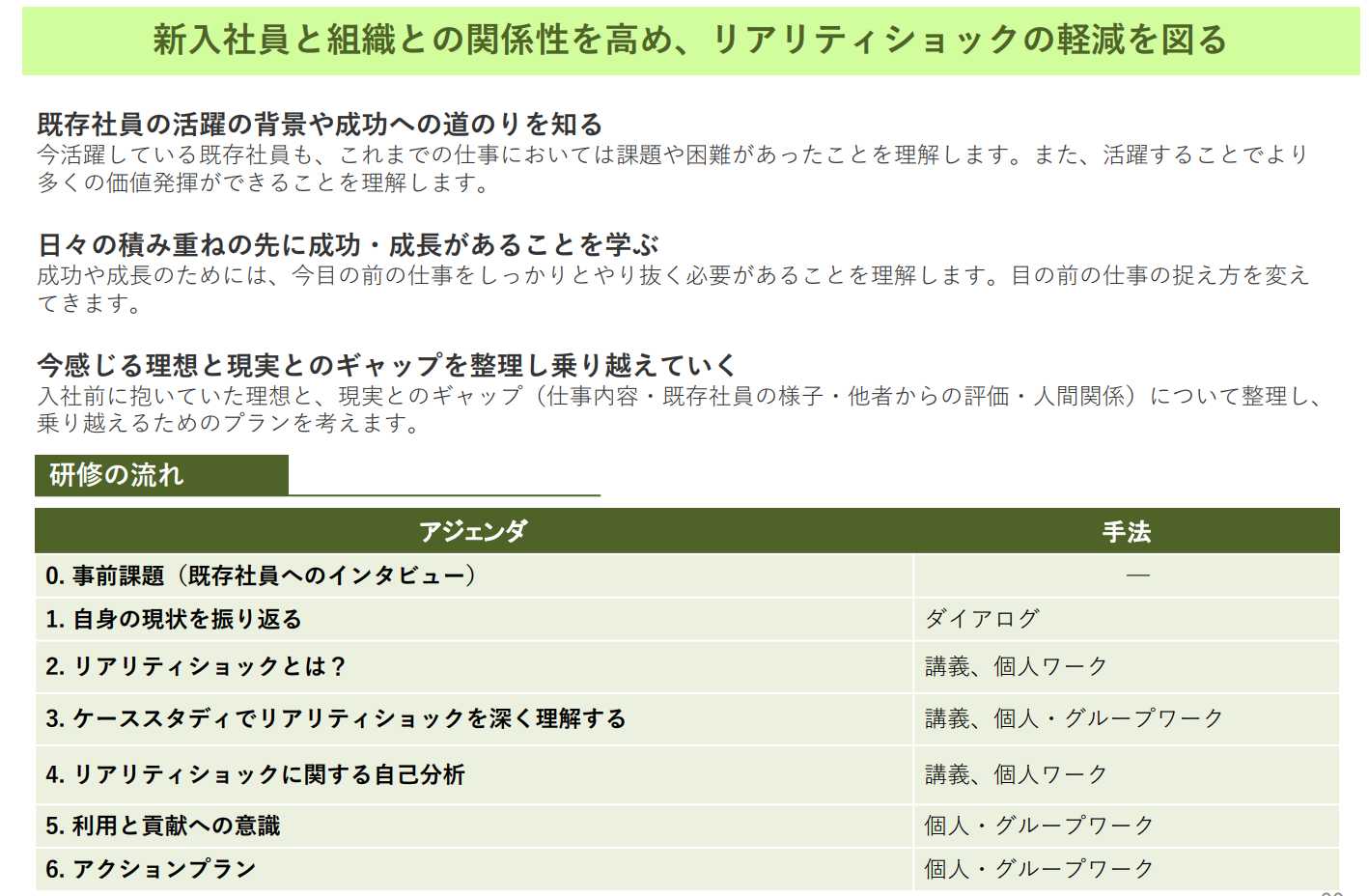

自組織や仕事を理解し自身の成長とつなげる

「自組織や仕事の理解」は、配属時のリアリティショックを緩和したり、新入社員へのフォローとしてモチベーション向上を促します。

「自組織や仕事の理解」として、よくある研修内容は「企業理念や方針の理解」、「仕事への不安の緩和と成長課題の発見」「同期とのチームビルディング」、「トレーナーとの相互理解・関係性構築」などが上げられます。

≫仕事と自己成長をつなぐ研修の資料をダウンロード(無料)する。

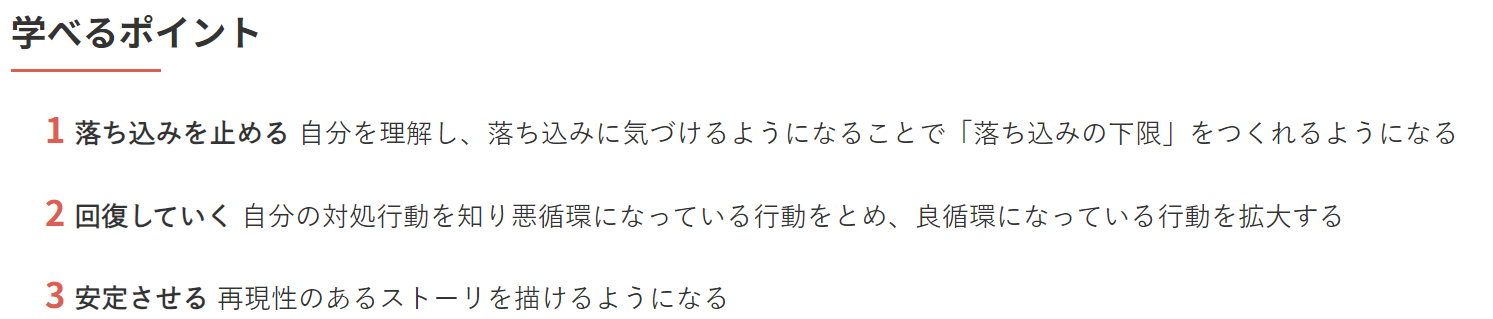

健康に働くための考え方とスキルの習得

「健康に働くための考え方とスキルの習得」は、レジリエンスを高め、新入社員のモチベーション向上を促します。

よくある研修内容は「レジリエンス」、「セルフマネジメント」などが上げられます。

≫レジリエンスアップ研修を詳しくみる

【関連コラム】レジリエンス研修の内容は、専門家と決めるべき│安易な実施は危険

業種別・職種別の専門知識・スキルの習得

「業種別・職種別の専門知識・スキルの習得」は、新入社員研修で多くの時間を費やすテーマの一つでしょう。

「業種別・職種別の専門知識・スキルの習得」は、配属先によって求められるものはさまざまなので、現場と相談をしながら、テーマや具体的な内容を決めていくといいでしょう。

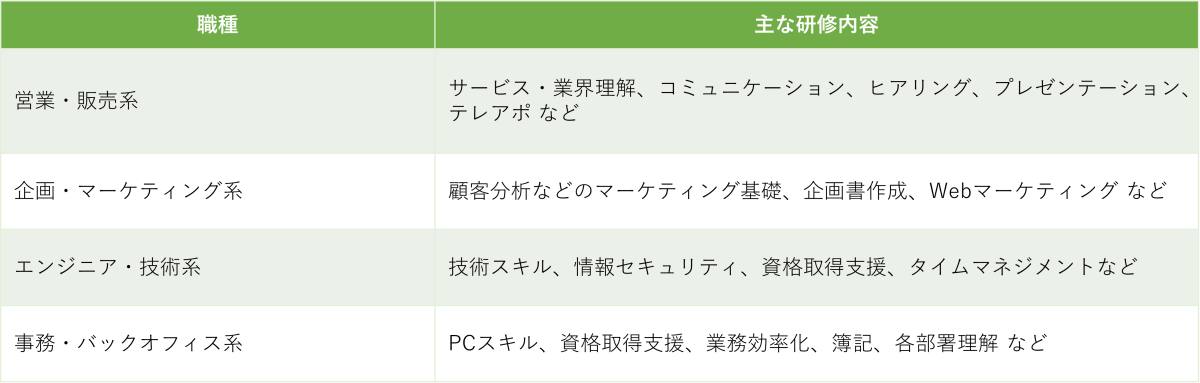

参考までに、職種別の主な研修内容をお伝えします。

【関連コラム】新入社員研修に必要な6つの内容と効果を高める5つのポイント

1-2. 若手社員研修のテーマ4選

若手研修では、主に下記のテーマがあります。

パフォーマンスの向上

エンゲージメントの向上

部下・後輩育成

専門性の向上

それぞれ詳しく説明します。

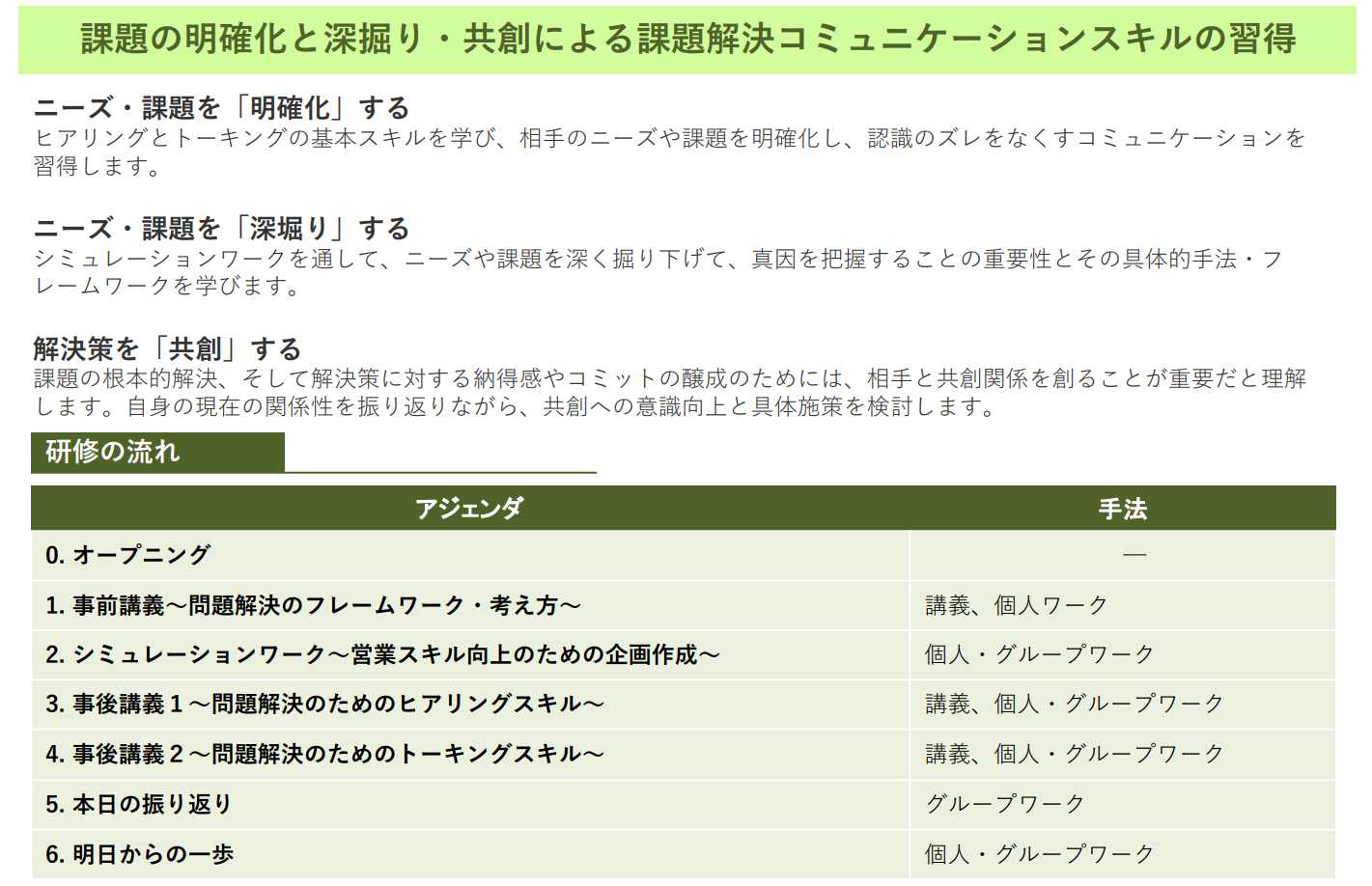

パフォーマンスの向上

「パフォーマンス向上」を選ぶことで、若手社員の成長スピードは上がっていきます。

よくある研修内容は「ロジカルシンキング」や「プレゼンテーション」、「問題解決思考」、「コミュケーション研修」などが上げられます。

エンゲージメントの向上

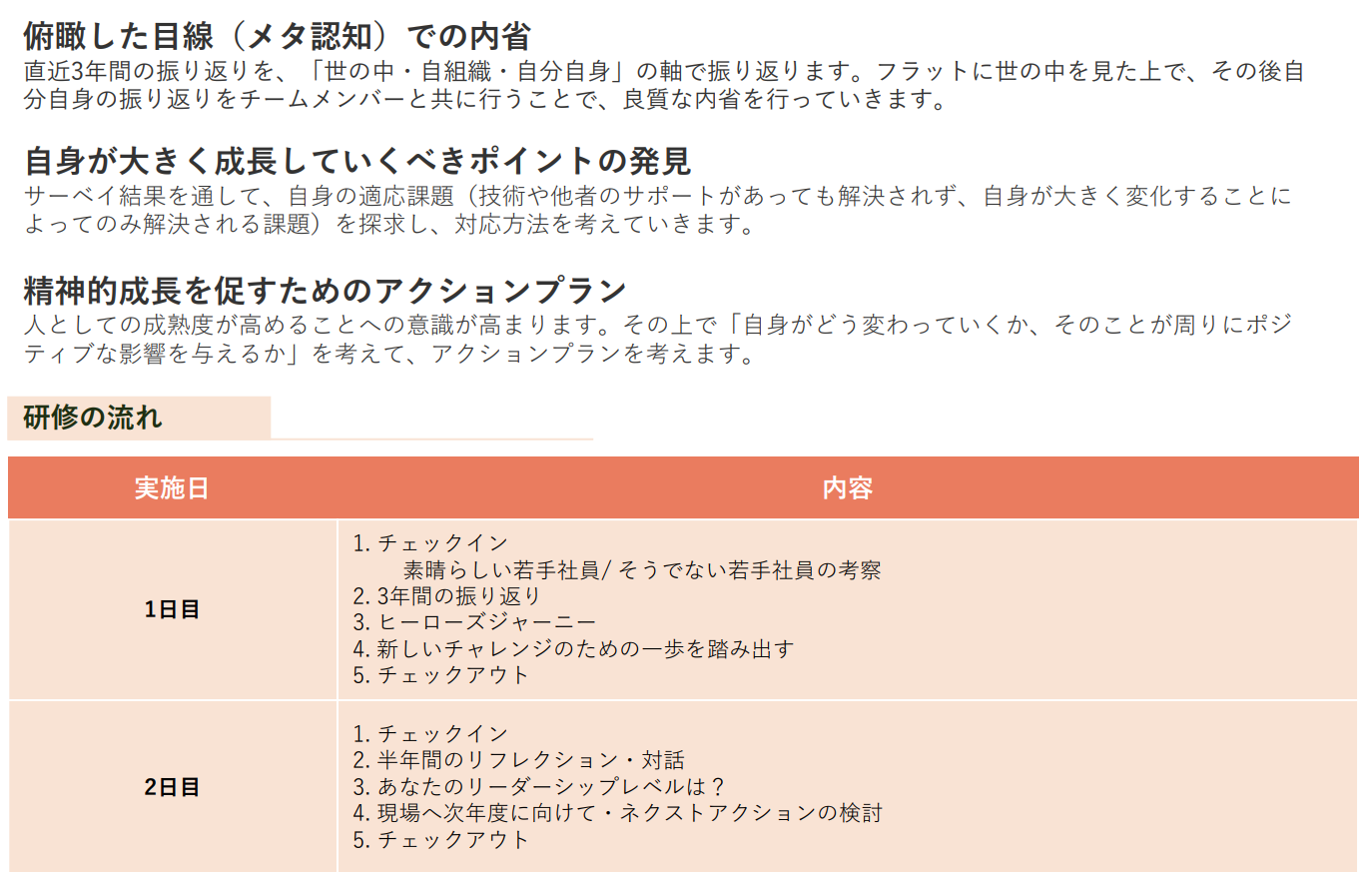

「エンゲージメントの向上」を選ぶことで、若手社員の仕事へのコミットやモチベーション、後輩への影響力が上がっていきます。

よくある研修内容は「関係性構築」や「キャリア開発」、「リーダーシップ開発」などが上げられます。

部下・後輩育成力の向上

「後輩育成」を選ぶことで、若手社員の後輩への影響力が上がっていきます。

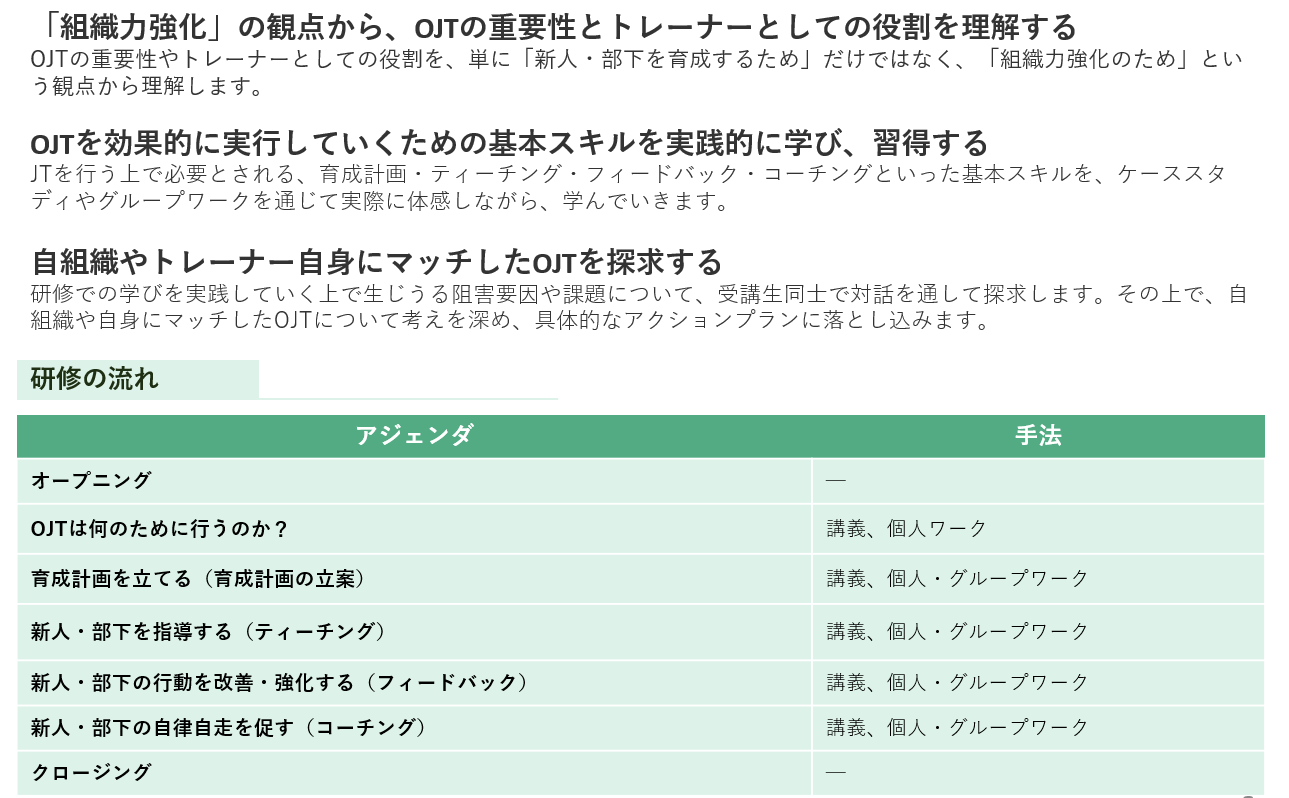

よくある研修内容は「ティーチング・フィードバック・コーチング」が上げられます。

≫育成担当者・OJTトレーナー研修の資料をダウンロード(無料)する。

専門性の向上

「専門性の向上」を選ぶと、若手社員の業務効率が上がり成果につながりやすいです。

「専門性の向上」として、業種・職種によって、さまざまなパターンがあります。

一つ共通することは、最近は、時代の流れがより一層速くなっているので、知識とスキルを学び続ける必要があります。最近では、対面の営業は少なくなり、ZOOMなどオンラインでの営業スキルが求められる傾向などもあります。

もしくは営業マンであっても、自身のブランディングを行うためにSNS等を利用したマーケティングスキルなども求められるかもしれません。

若手社員がプレイヤーとしてハイパフォーマンスを出すためにも、時代にあわせた専門スキルを習得するための支援が必要です。

1-3. 中堅社員研修のテーマ5選

中堅社員研修では、主に下記のテーマがあります。それぞれ詳しく説明していきます。

高いレベルのパフォーマンス

部下・後輩育成力の向上

意思発信力の向上

リーダーシップの発揮

チーム力の向上

高いレベルのパフォーマンス

「高いレベルのパフォーマンス」は、中堅社員がより高い成果をあげるために必要です。

よくある研修内容は「ロジカルシンキング」や「プレゼンテーション」、「問題解決思考」、「専門スキル」などが上げられます。

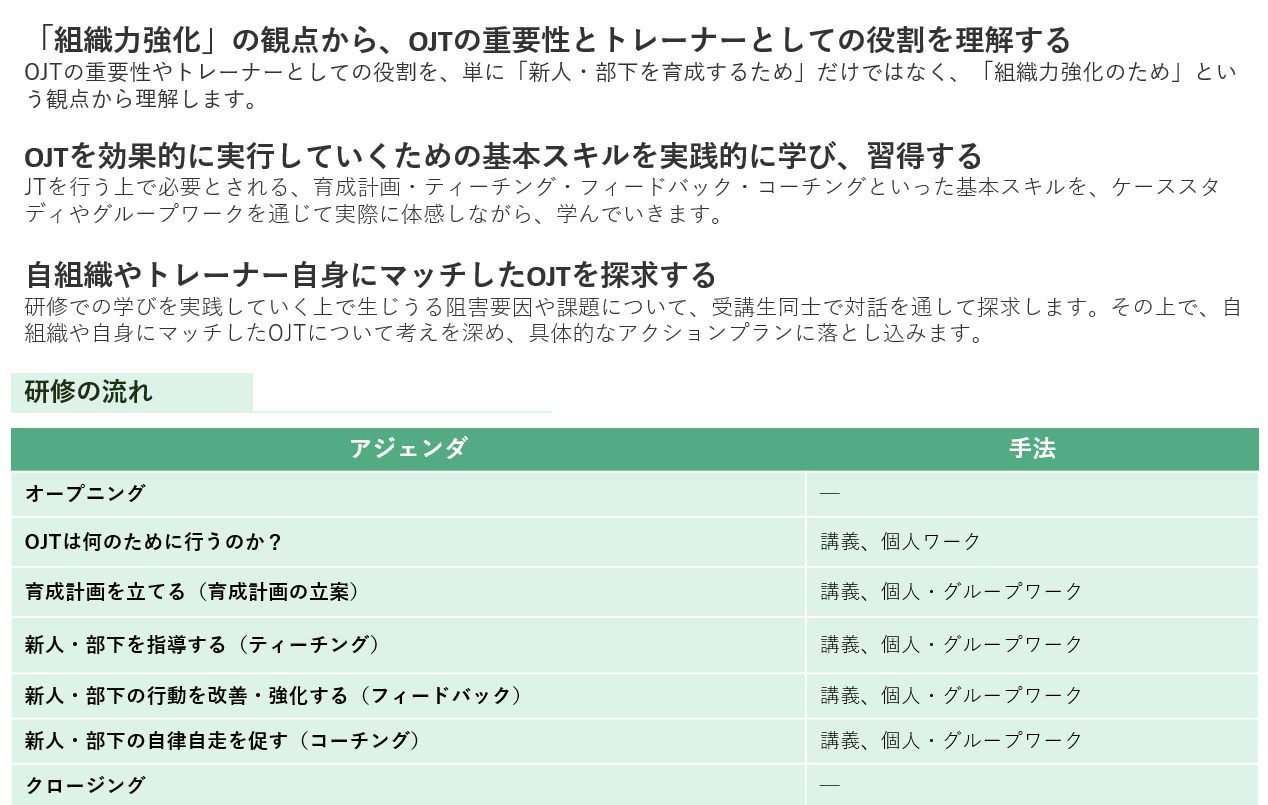

部下・後輩育成力の向上

「部下・後輩育成」を選ぶことで、中堅社員は、管理職に求められるスキルの一つを習得するため、管理職への準備が可能になります。

よくある研修内容は「育成計画・ティーチング・フィードバック・コーチング」が上げられます。

≫育成担当者・OJTトレーナー研修の資料をダウンロード(無料)する。

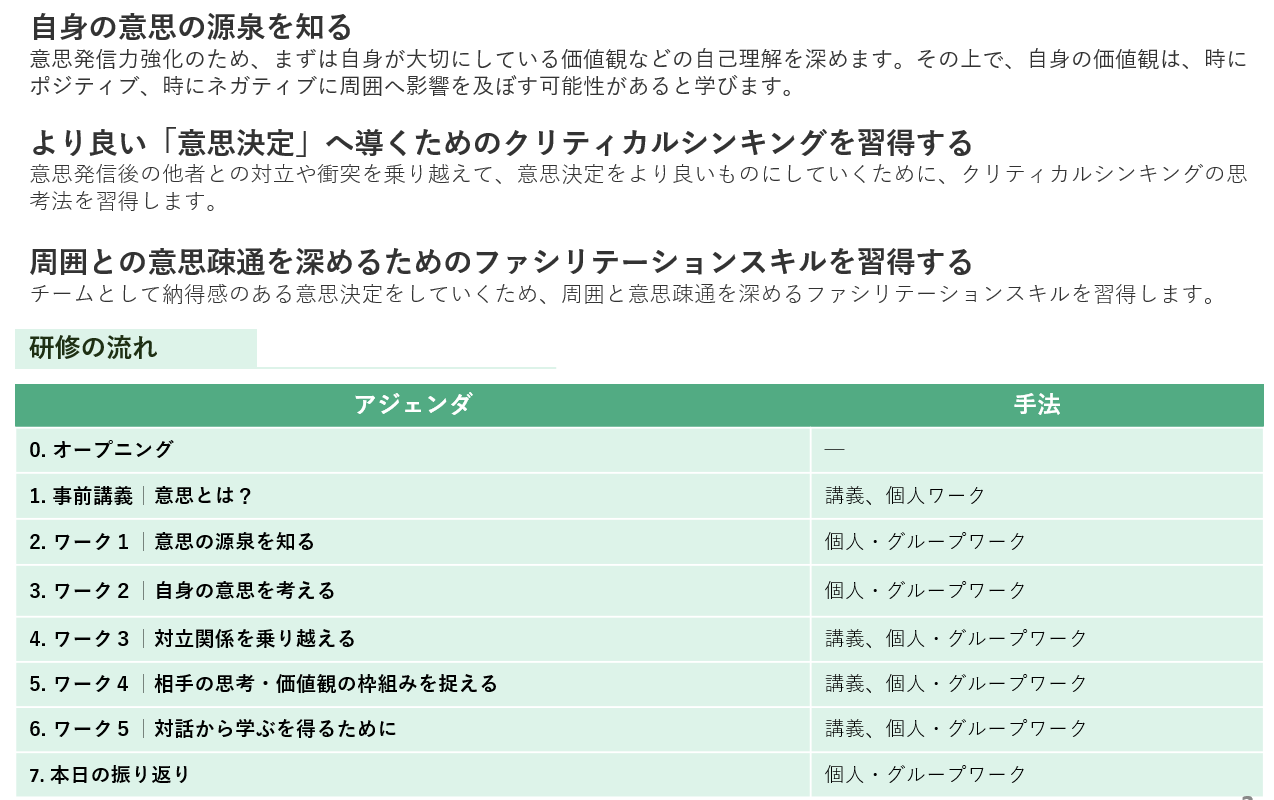

意思発信力の向上

「意思発信」を選ぶことで、中堅社員が上司・後輩・他部署への影響力を上げていくことができます。管理職に求められる意思決定スキルの準備にもなります。

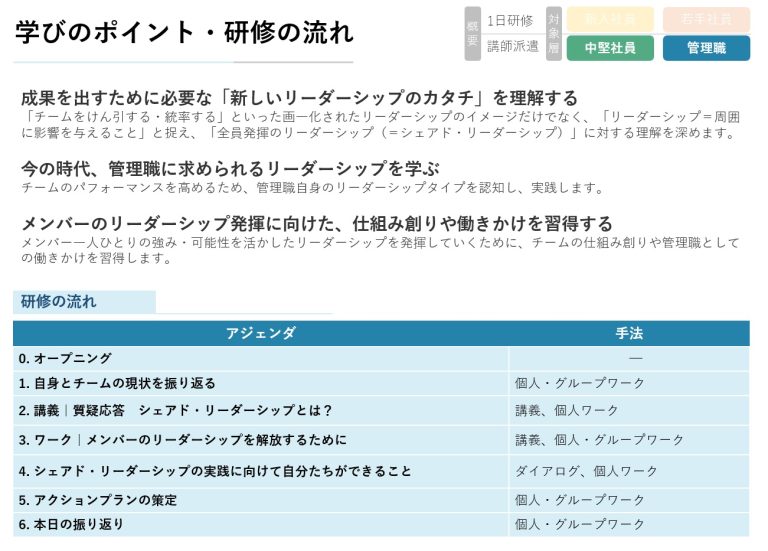

リーダーシップの発揮

「リーダーシップの発揮」を選ぶことで、中堅社員が上司・後輩・他部署に対する影響力をあげることができます。リーダーシップ開発を行うことで、当事者意識・主体性の解放していくことにもなります。

よくある研修内容は「パーソナリティベースドリーダーシップ」、「シェアドリーダーシップ」、「心理的安全」などが上げられます。

≫管理職のための全員発揮のリーダーシップ研修の資料をダウンロード(無料)する

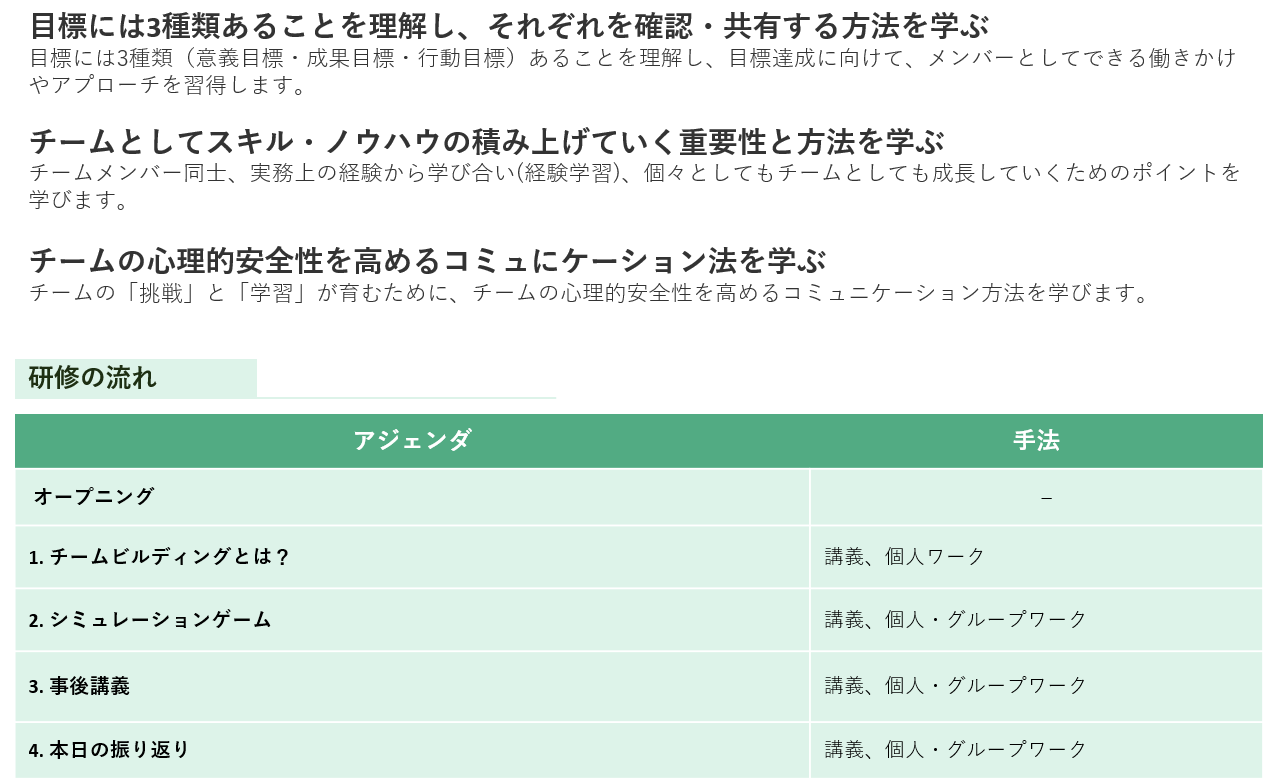

チーム力の向上

「チーム力向上」は、中堅社員研修のテーマとして重要です。

このテーマを選ぶことで中堅社員がチーム運営に大きくかかわり、管理職に求められるチーム力向上のスキルの準備にもなります。

よくある研修内容は、「チームビルディング」、「ファシリテーション研修」、「プロジェクトマネジメント」が上げられます。

1-4. 管理職研修のテーマ2選

管理職研修では、主に下記のテーマがあります。

管理職としての役割認識・遂行

管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決

それぞれ詳しく説明していきます。

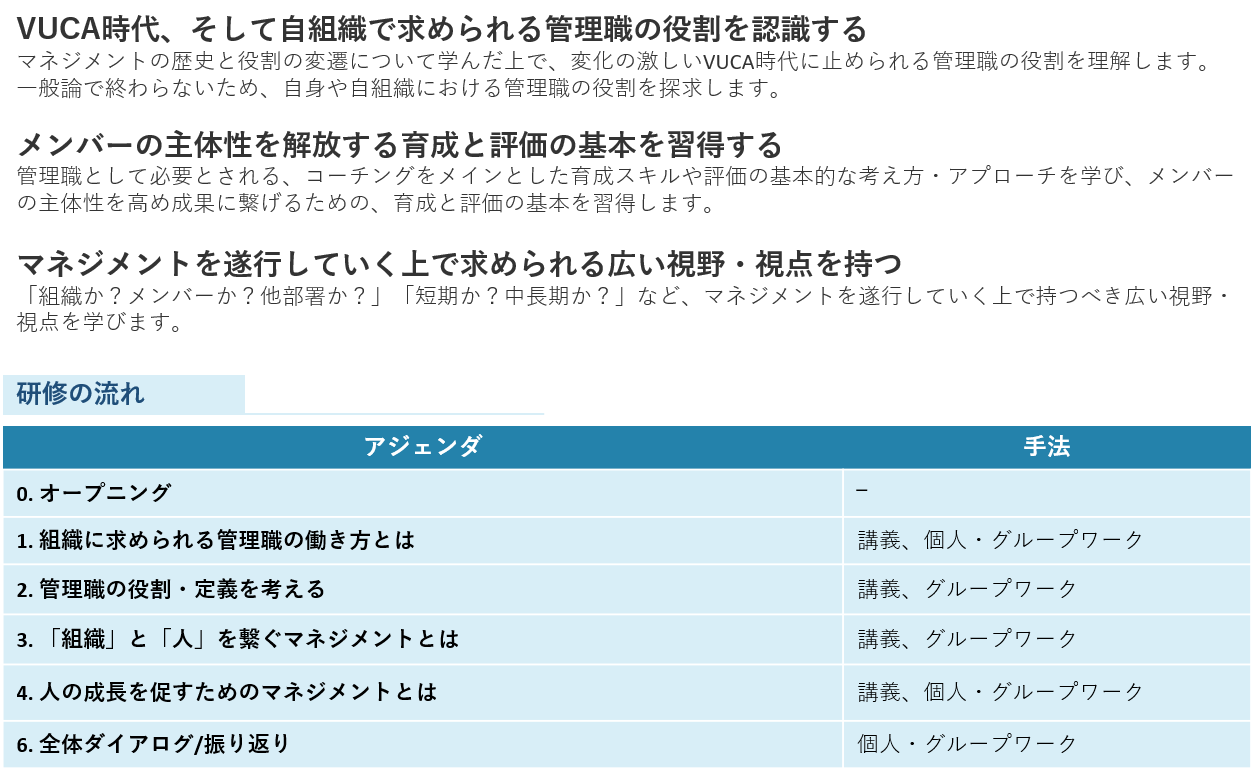

管理職としての役割認識・遂行

「管理職としての役割認識・遂行」を学ぶことで、管理職が自身が求められる役割を認識・全うしていきます。

よくある研修内容は、「新任管理職研修」、「次世代リーダー研修」、「役職別管理職研修」などが上げられます。

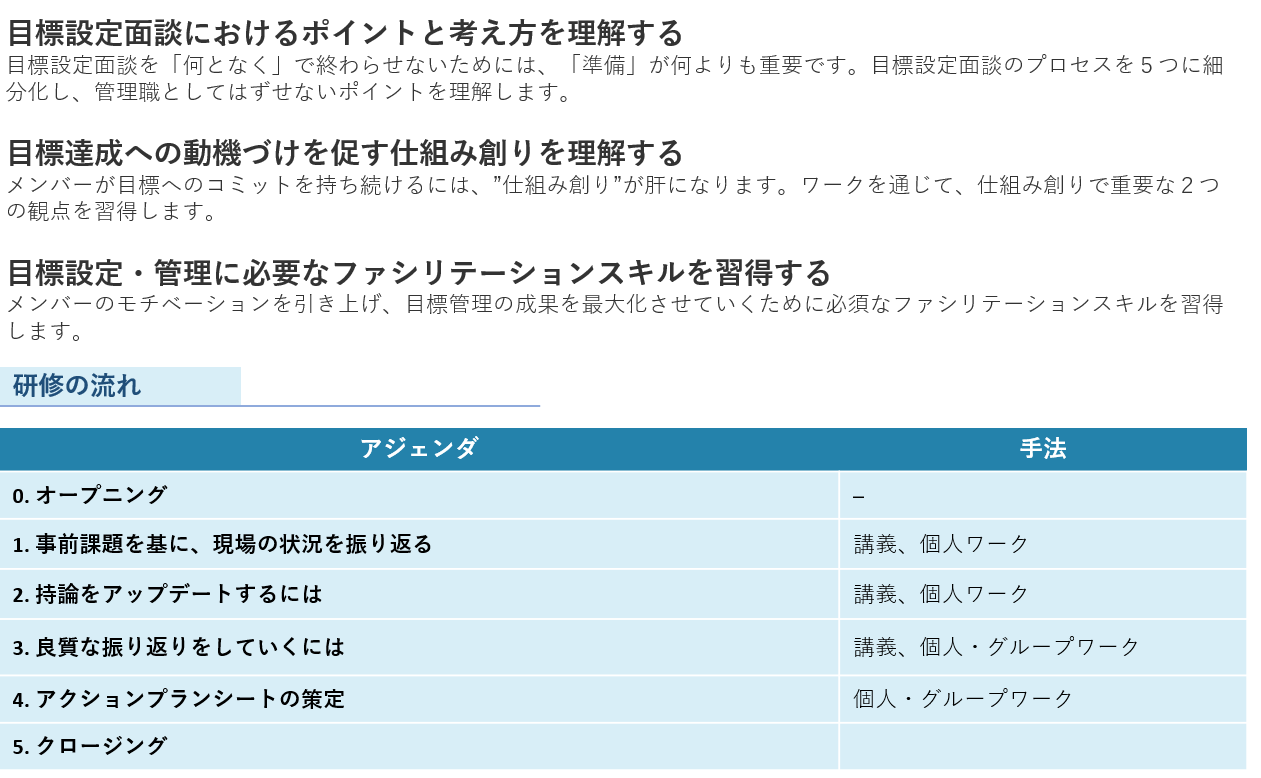

管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決

「管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決」を選ぶことで、チームパフォーマンス向上の支援ができます。

「管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決」として、よくある研修内容は「部下育成」「目標管理/評価面談」などが上げられます。

≫管理職のための目標設定・管理研修の資料をダウンロード(無料)する。

≫講師派遣型|管理職研修ラインナップ資料をダウンロード(無料)する。

1-5. 経営者向け研修のテーマ2選

経営者向け研修では、主に下記のテーマがあります。

経営者向けの研修は、組織によって大きく異なります。研修というよりもコンサルティングの方が適切かもしれません。ここでは、2つのテーマを簡単に説明します。

経営理念・戦略の策定・浸透

経営理念・戦略の策定・浸透をテーマに扱うことで、経営者のチームビルディングと強いコミットを高めることが可能です。

例えば、ワンマンの社長の場合は、社長がどんなに意見を求めても、他の経営幹部はYESという傾向が強くなります。

その際に、経営者向けの研修で、他社の事例を知ることで社長が考えを見直すきっかけとなります。さらにその様子や行動を見ると経営幹部は発言しやすくなったりします。

経営理念・戦略に対して、経営陣が強いコミットを持つために行ったほうがいいでしょう。

経営課題の解決

経営課題解決をテーマに扱うことで、より良いアイディアが出てくることも多いです。

講師の問いかけで経営陣の認知が広がることで、経営課題に対して、自分たちが想像していなかった解決策を見つけることができます。

例えば、「ある事業のシェア率が下がってきたため、どのような対策を打てるか」となったときに、昔の文脈のみでは「広告宣伝費を増やして、プレゼンテーションを強化する」という戦略を立ててしまうかもしれません。

ただし、研修で現在の市場の変化を知ったり、ファシリテーターから「ビジネスモデルを変えることはできないのか?」などの問いかけがあれば、経営者の認知は変わります。

そうすれば、考えられる施策も変わってくるでしょう。

経営課題へのより良い解決策を見つけるために、おこなったほうがいいでしょう。

【関連コラム】経営者向け研修の2つの目的と5つの内容を紹介

2.人気の研修テーマ3選

VUCA(ブーカ)といわれるように、今は時代の変化がとても速くなっています。変化スピードの加速を受けて、新たに人気となっている研修テーマを3つお伝えします。

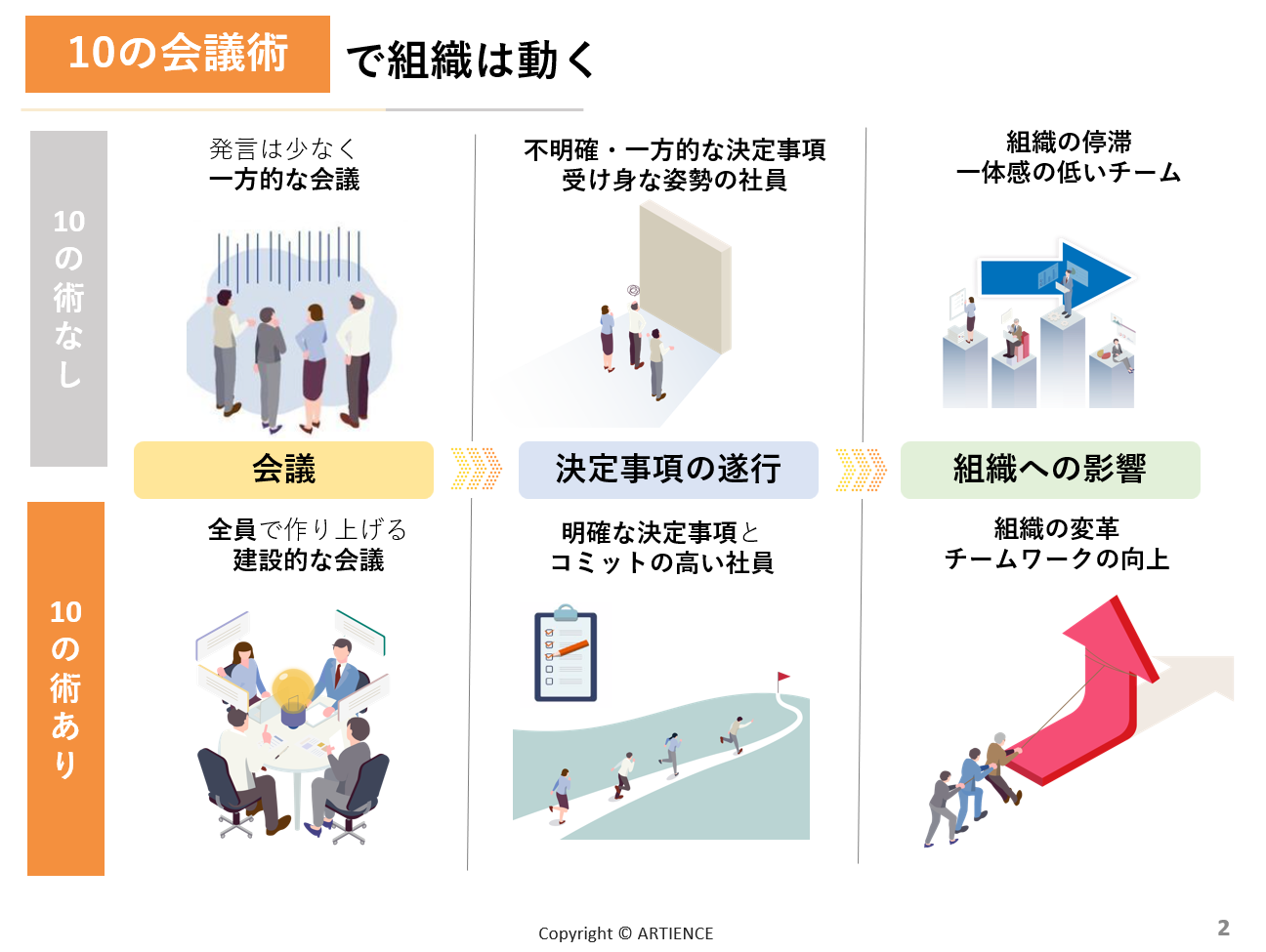

①ファシリテーション研修

②システム思考研修

③リーダーシップ研修

①ファシリテーション研修|対話による変容の促進

今、多くの企業に、対話が求められています。

チームメンバーの率直な意見を引き出し、改善サイクルを早めることや新たなアイディアを出していくことが求められるためです。

今までの「管理職や一部のリーダーが目標を掲げて引っ張っていくスタイル」から「対話によって全員で変容を進めていくスタイル」への転換に重要なのがファシリテーションです。

ファシリテーション研修を実施することで、対話を大切に思う意識醸成や、率直な意見を出しあえる場作り、そして、参加者の目標達成に向けたコミットを高めることができます。

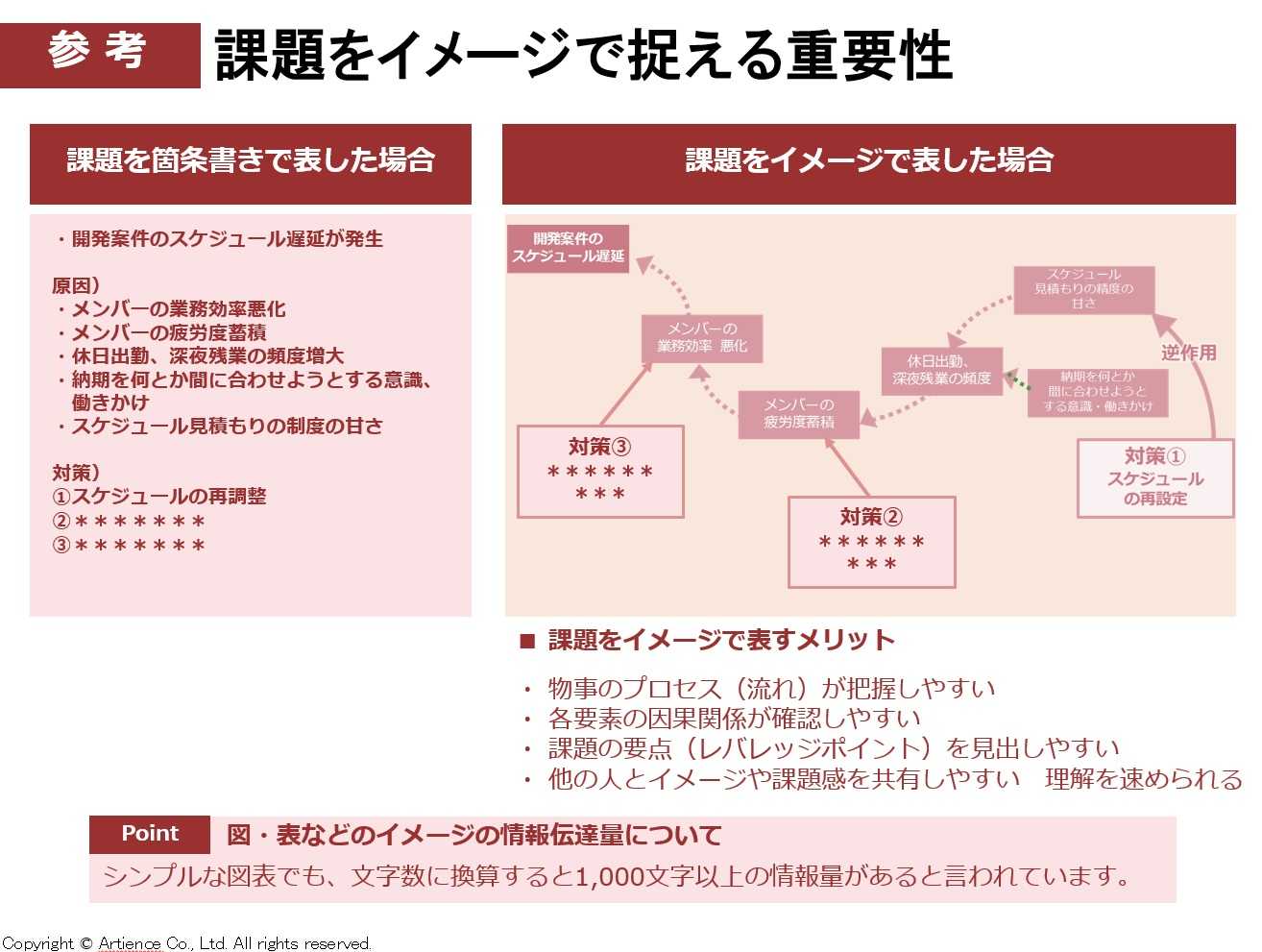

②システム思考研修|流動的な情報の全体感をとらえ、判断する

動的な情報を俯瞰してとらえ、整理し、今すべきことを判断する力として、システム思考力が注目されています。

システム思考力を身につけることで、組織で「今」起きていることや、相互の関連性を見ることができます。

そして、全体感を捉えたうえで、適応解を見つけることができます。特に上位役職者には必須といえるテーマでしょう。

③リーダーシップ研修|困難を乗り越えるリーダーシップの促進

現在発生している多くの困難を乗り越えていくために、現場との連動を持たせながら、長期的に管理職を育てていく研修が人気です。

例えば、アーティエンスのリーダーシップ開発コースでは、役割認識から目標設定・管理のスキル、経験学習の進め方などを、研修・現場実践を繰り返しながら学ぶプログラムを実施しています。

3.面白い研修テーマ

研修効果の向上を目的に、研修テーマに「面白さ」を取り入ることは重要です。

「面白い」は「Fun・Interesting」の2つに分けることができます。

Funは感情的に面白いと感じるもので、Interestingは知的な面白さという意味です。

【Fun】の意味の面白い研修テーマ

ゲーム的な要素を取り入れている研修テーマがあげられます。

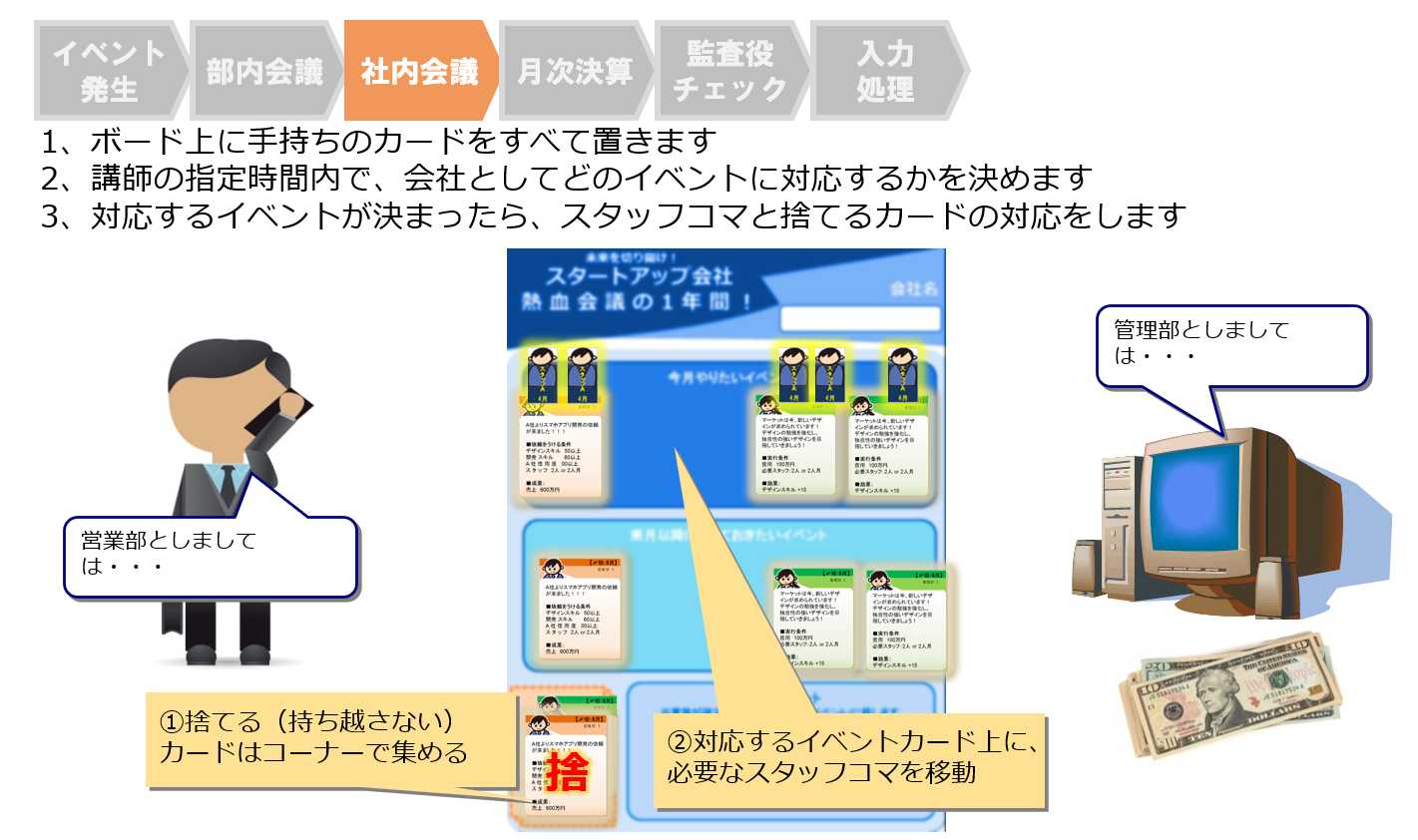

例えば、弊社の研修テーマにおいて参加者からよく「面白い」とのコメントを集めるのは、「目標達成・コスト意識研修」です。

グループごとに企業を立ち上げた設定の中で、新規案件への対応を【営業部】【管理部】に分かれてコンペを実施し、最終的な売り上げを競います。

「売り上げを上げることの難しさ」や「人を雇う上で発生するコスト」「判断の重要さ」を学びます。

≫目標達成・コスト意識研修の資料をダウンロード(無料)する。

【Interesting】の意味の面白い研修テーマ

知的な学びを得られる「面白さ」を得るためには、以下の内容が含まれた研修テーマを選ぶことが大切です。

気づきを生むための問いを投げる

多様な価値観に触れる機会を作る

「知っている」と「できる」の違いを体験してもらう

例えばアーティエンスでは、新入社員研修であっても、一方的に学びを教えるのではなく、「問い」によって新入社員自らに気付いてもらうことや、「対話」による新たな価値観との出会いを大切にしています。

また、実践重視のプログラムによって、できない状態からできるようになる面白さを体感いただきます。

4.研修テーマを決めるための3つのプロセス

研修テーマの決め方は、下記プロセスで進めていきます。

4-1.研修の目的・目標を決める

4-2. 研修のテーマを決め、受講前後の変化を具体化する

4-3. 研修内容や運営内容の詳細を決める

それぞれ詳しく説明していきます。

4-1. 研修の目的・目標を決める

研修のテーマを決めるには、研修の目的・目標を決めることが必要です。

「研修を何のために行うのか?」、「研修後に、受講生はどのような認知変容や行動変容」が起きるのかを決める必要があります。

目的:「コンフォートゾーン(ぬるま湯)から脱却するチーム創り」

目標:「管理職が心理的安全を保ちながらも、チームで切磋琢磨していくための知識とスキルを習得する」

この後に研修テーマを決めていきます。

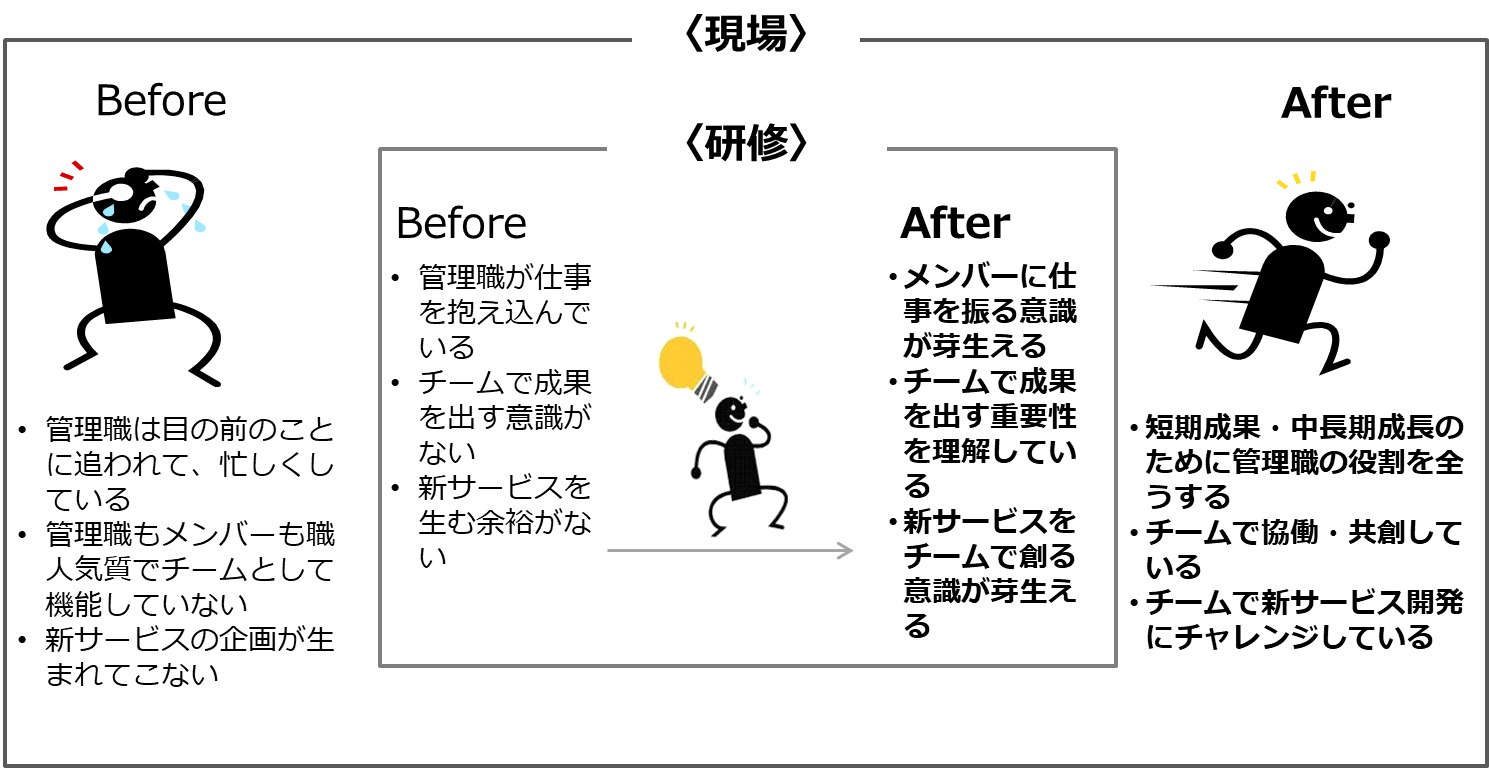

4-2. 研修のテーマを決め、受講前後の変化を具体化する

次に研修のテーマを決めます。

「コンフォートゾーン(ぬるま湯)から脱却するチーム創り」のための「管理職が心理的安全を保ちながらも、チームで切磋琢磨していくための知識とスキルを習得する」であれば、管理職のテーマのうち、「管理職としてのパフォーマンス向上・課題解決」というテーマになるでしょう。

このテーマをより具体化し、研修内容に繋げていくためには、研修前後での「期待する変化感」を整理した、要件定義の実施をおすすめします。

4-3. 研修内容や運営内容の詳細を決める

研修の目的・目標・テーマが決まれば、あとは具体的な研修内容や運営内容を決めていくだけです。下記を決めていくといいでしょう。

具体的な研修内容

講師の決定

研修期間

研修費用

会場・備品手配

当日の流れの確認

参加者の上司への連絡

5.研修のテーマに関してよくある質問

研修テーマに関してよくある質問に回答していきます。

Q1. 経営陣から研修テーマのみを伝えられた場合はどうしたらいいですか?

経営者に、その研修テーマを決定した背景(目的)や、研修後のありたい姿(目標)などを聞くといいでしょう。

ただし、下記のようなケースもあります。

研修テーマに関して、経営陣の思いつきや世の中のトレンドで実施される

経営陣に、目的・目標を聞ける状態ではない

このような場合は、仮でいいので目的・目標を設定することが必要です。

「会社の経営理念・戦略」や「現場で起きている課題」との連動を意識して、不明部分を埋めていくと良いでしょう。

そして、たたきの段階で上長に渡し、認識の齟齬がないかを確認します。

Q2. 適切な研修テーマを選択する自信がありません

目的・目標の設定や、要件定義などの企画は難易度の高い内容です。

研修担当としてベテランの方でも、適切な判断ができないケースがあります。

このような場合は、私たちのような研修会社の力を借りるといいでしょう。

Q3. 研修テーマと内容の主従が逆になってしまうのですが、どのように回避すればいいですか?

研修の内容自体が目的になってしまうケースはよく見られます。

例えば、「学生から社会人の切り替え」をテーマに研修を探すなかで、気が付けば「厳しい研修の実施」がテーマにすり替わっていることがあります。

必ずテーマを明確にしてから、内容決定を進めていきましょう。

6.まとめ

研修テーマは、どのように決めたらいいかわからなかったり、そもそもどのような種類があるかもわからないと思います。

本コラムの内容を実践していただければ、あなたが企画している研修テーマは決定できるはずです。とはいえ、研修テーマの設定は難しい部分も多いのが現実です。

当社では、様々な研修や人材開発・組織開発サービスの提供をしています。お気軽に無料相談・お問い合わせください。

社員研修のテーマに悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをお持ちではありませんか?

- 予算内でできる最適な研修テーマを知りたい

- 自組織の課題を解決できるの研修テーマを知りたい

- 成功事例を参考に研修テーマを選定したい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修テーマを提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。