- [ 研修・セミナーレポート ]

2022年7月26日 2年目フォロー研修ー公開講座研修レポート

- 2022/8/2作成ー 本内容は、2022年7月26日に開催した「2年目フォロー研修」公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加受講者:2年目社員、参

- 詳細を見る

若手社員研修の企画段階で多く寄せられる16の質問とその回答

更新日: ー

作成日:2023.3.30

「若手社員研修を実施したいけど、何を、どのように、実施すれば良いのだろう…?」

「若手社員研修を実施したいけど、何を、どのように、実施すれば良いのだろう…?」

若手社員研修を実施すべきか否か、また、その実施内容について迷っており、本コラムに辿り着いた方もいらっしゃるでしょう。

結論から申し上げると、私たちは「全ての組織で若手社員研修を実施すべきである」と考えます。

そこで本コラムでは、若手社員研修を実施すべき理由を明確にします。

また、若手社員研修の検討時の疑問や悩みをできるだけクリアにできるよう、最も多く寄せられる16の質問に対して回答していきます。

若手社員研修の検討段階で迷っている人事ご担当者様・経営者の方々に、ぜひご参考にいただければと思います。

目次

- 1)若手社員研修は「全ての組織で実施すべき」

- 2)「若手社員研修の効果」に関する質問

- 3)「若手社員研修の内容」に関する質問

- Q. 若手社員研修はどのような目的で行うべきでしょうか?

- Q. 若手社員研修にはどのようなテーマや研修内容がありますか?

- Q. 若手社員といっても、どこまでを対象にすべきでしょうか?

- Q. 若手社員の各年次に、研修を行った方がよいのでしょうか?

- Q. 若手社員が数名しかいなくても、研修は行うべきでしょうか?

- Q. 若手社員研修は、外部委託と内製、どちらで行うべきでしょうか?

- Q. 時期や研修日数はどのように設定すべきでしょうか?

- Q. 1〜2時間程度の講演形式の研修でも効果はありますか?

- Q. 公開講座と講師派遣型の違いは何ですか?若手社員の場合どちらがおすすめでしょうか?

- Q. どれくらいの費用をかけるべきでしょうか?

- 4)若手社員研修に関する「その他」の質問

- 5)まとめ ~若手社員研修ならアーティエンスにお任せ!~

1)若手社員研修は「全ての組織で実施すべき」

冒頭でもお伝えしましたが、アーティエンスでは、「全ての組織で若手社員研修を実施すべきである」と考えています。

2010年の創業から今日まで、多くの若手社員研修の提供を通じて、研修前後の若手社員本人や組織の変容を何度も目の当たりにする過程で、上記の結論に至りました。

具体的には、若手社員研修を実施した企業には、次のような変化が起きています。

・若手社員の離職率が低下した

・会議で若手社員からの意見発信が増え、より主体的に仕事に取り組むようになった

・若手社員の新入社員・後輩指導に対する意識が向上した

・若手社員発信で定期的な勉強会が開催され、「学び合う組織風土」が醸成された

どれも、若手社員育成に真摯に取り組み続けたクライアント企業の素晴らしい変化です。

上記のようなポジティブな影響を組織にもたらしていくために、若手社員研修は重要な要と言えるでしょう。

若手社員の離職による組織へのダメージやリスクは非常に大きいものです。

組織へのダメージやリスクは大きくわけて、次の3つです。

1)コスト面での損失

リクルート社が行った調査によると、2019年度に実施された新卒採用(2020年卒採用)における一人あたりの平均採用コストは、93.6万円。

若手社員に対しては、採用コスト以外にも入社から辞めるまでの給与・社会保険料など、様々なコストがかかっています。しかし、若手社員が早期に離職してしまった場合、それまでにかかったコストが埋没してしまう恐れがあります。

2)芋づる式退職へのリスク

若手社員が一人辞めることで、同期や年の近い社員が「このまま今の会社に居続けていいのだろうか?一度、転職活動してみようかな?」と考えるきっかけとなり、芋づる式のように退職検討する若手社員が増えていく可能性が高まります。

筆者は、前職で転職エージェントのキャリアアドバイザーをしていましたが、「同期の退職を機に、自分も本格的に転職を考え始めた」と転職相談にくる若手社員は少なくありませんでした。

3)会社の評判低下のダメージ

早期離職が増えることで、会社の評判が掲載されている口コミサイト等で、本音の退職理由などマイナスな口コミが増える可能性が高まります。その結果、会社としての評判が下がり、今後の採用活動等によからぬ影響を及ぼしかねません。

若手社員の離職が原因で上記ダメージやリスクを負わないためにも、若手社員研修をはじめとした若手社員の育成施策は組織として極めて重要な取り組みであり、繰り返しになりますが、全ての組織で若手社員研修を実施すべきです。

2)「若手社員研修の効果」に関する質問

ここからは、若手社員研修の検討段階でよくいただく質問に対して回答をしていきます。

Q. 若手社員研修を行うことで、離職防止の効果は期待できますか?

若手社員研修を行うことで、離職防止の効果は期待できます。 若手社員にとって、今の会社で自身のスキルアップやキャリアパスについての不安や不満がある場合、次のキャリアステップを模索するために転職を考えることがあります。しかし、若手社員研修を行うことで、自身のスキルアップやキャリアパスについての理解が深まり、また今の会社での成長を実感する機会にもなり、離職意向が減少する可能性があります。

当社お客様の事例です。入社2年目・3年目の若手社員を対象に階層別研修を行った結果、研修導入前後で下記の変化が見られました。

研修導入前

入社2〜5年目で、80%以上の社員が離職していた

研修導入後

入社2~3年目は、ライフイベントを除いた離職はほぼ0に。入社4~5年目は約10%の転職が発生

また、他のお客様の事例では、研修前のアンケートでは「転職も視野に入れているので研修は受けたくなかった」とコメントをしていた3年目社員の方がいらっしゃいました。ただ、2日間の3年目フォロー研修受講をきっかけに自身の過去や未来に向き合い、2日目の研修の最後には、「今の会社で新サービスを創る」とコメントし、仕事への情熱を取り戻すまでになった方もいます。(若手社員のエンゲージメントとパフォーマンスが向上する階層別フォロー研修にてより詳しい内容を紹介しています)

上記のように、若手社員研修を通して離職率の改善や、離職を留まる社員が発生する等の事例があるため、若手社員研修は離職防止には効果的と言えます。

ただし、労働条件や適切な評価を得られないなど、研修では改善が難しい要因によって離職する社員もいます。そのため、研修だけでなく、社員の働き方や待遇面にも配慮することが大切です。

詳しくは下記資料をご覧ください。

Q. 若手社員のみに研修を行っても、組織全体への効果は期待できるのでしょうか?

若手社員の認知変容・行動変容までアプローチしていければ、若手社員にのみ研修を行っても、十分に組織全体への効果は期待できます。逆に言うと、若手社員研修をただ何となく行っているだけでは、効果は得にくく、むしろ逆効果となってしまうこともあります。

若手社員の認知変容・行動変容までアプローチするには、研修前のレディネス(※)や研修後のフォロー、また研修以外の場での若手社員育成への取り組みも極めて重要になります。

例えば当社の若手社員研修では、研修前のレディネスや研修後のフォローのため、次の取組みを行っています。特に研修前の事前インタビューは、研修受講する若手社員だけでなく周囲の社員も巻き込んだ取り組むのため、チームや組織全体が変容する起点となることも期待できます。

研修前

・若手社員から、先輩・上司、お客様など普段一緒に働く方々へ事前インタビューを行う

・研修前の率直な気持ちや状態、研修の場への貢献などを言語化する「プレ探求シート」を作成する

研修後

・研修レポートを作成し、研修後10日前後のタイミングで、受講生へ配信する

・当社で開発した研修後のフォローツール「バトンメール®」の実施(人事担当者様と相談の上実施)

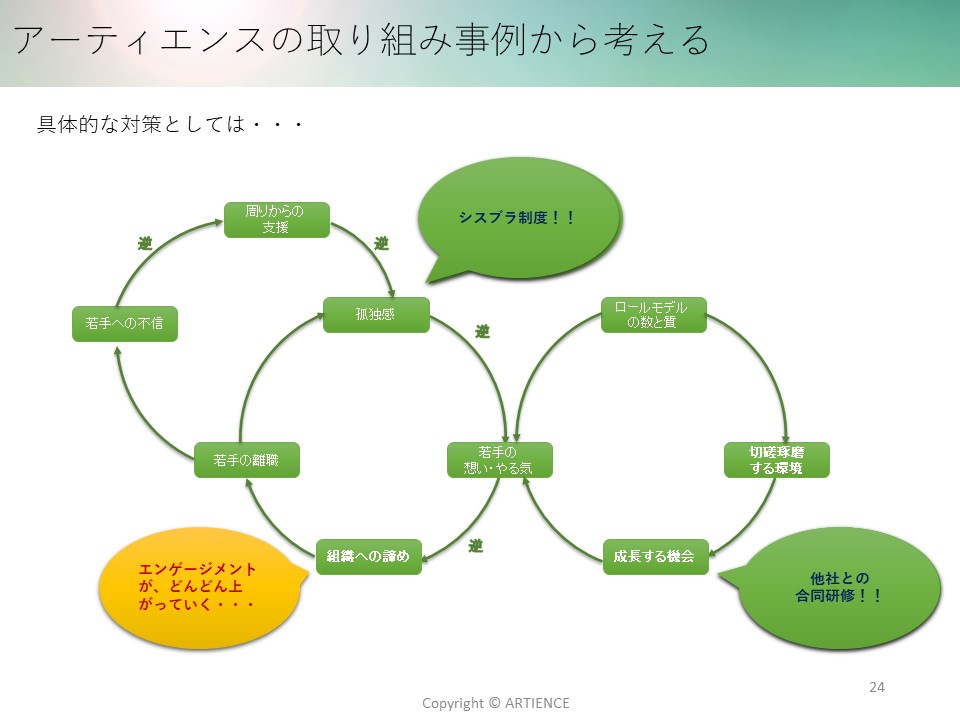

また、研修以外の若手社員育成への取り組みとして、とあるクライアントの事例を紹介します。当クライアントは、若手社員の離職率が高いという課題があり、当社担当コンサルタントと相談しながら、自社で起こっていることをシステム図に書き、対策を検討していきました。その結果、下記の課題が浮き彫りになってきました。

・若手社員が、自社での今後の成長を予感できる機会が少ない

・若手社員へのサポートが少なく、若手社員の孤独感・孤立感が高まっている

※当社セミナー投影資料より一部抜粋

上記課題への対策として「他社との合同での若手社員研修」「シスブラ制」を導入し、若手社員への育成環境を整えていきました。その結果、徐々に若手社員の離職率が改善され、「人を育てる文化」が組織全体に根付いていきました。

3)「若手社員研修の内容」に関する質問

Q. 若手社員研修はどのような目的で行うべきでしょうか?

若手社員研修を実施する目的は企業によって多岐にわたりますが、主な目的としては次の2つがあります。

・若手社員のパフォーマンス向上

一つ目のエンゲージメントの向上は、若手社員の離職防止にも繋がります。

若手社員となり業務も一通り経験し慣れてくると、「自分のやりたい仕事ができない」「今までと比べて、成長している実感がない」といった悩みや不満を感じるようになります。そのような状況が続くと、エンゲージメントが低下し、離職に至るケースがあります。

そのため、若手社員研修を通して、若手社員が今取り組んでいる仕事の意味付けを再構築し、その中で成長実感を持つサポートが重要です。成長実感を持つことで、今の仕事へのやりがいが生まれ、やりたい仕事と連動して成長予感(今の会社でこれからの成長できそうという期待やワクワクがある)を持つことも可能になります。

二つ目のパフォーマンスの向上は、若手社員個人のみならず、チームや組織としての成長にも繋がります。若手社員は、将来的に組織の中枢を担っていく世代の一歩前の段階です。そんなかれらの能力を育成することは、一世代先の組織力を成長させることに繋がります。

また、若手社員の各年次において、研修を行う目的は変わってきます。例えば、2年目社員であれば「新入社員のロールモデルになるため」、3年目社員であれば「中堅社員への視座をあげるため」といった目的で研修を行うことも重要です。研修目的別のより詳しい内容については、下記コラムをご覧ください。

事例から考える自組織にあった2年目社員研修とは?~離職率低下とパフォーマンス向上~

▶3年目社員向け研修に関するコラム

【目的別3年目社員研修一覧】事例から考える自組織に必要な3年目社員研修とは

Q. 若手社員研修にはどのようなテーマや研修内容がありますか?

4つの研修テーマごとに、若手社員研修の代表的な研修内容を下記表にまとめたので、ご参考いただければと思います。

| テーマ | 内容 | 研修の代表例 |

|---|---|---|

| パフォーマンスの向上 | ・思考力 | ・ロジカルシンキング研修 ・プレゼンテーション研修 ・問題解決力研修 |

| ・周囲との共創・協働 | ・コミュニケーション研修 ・チームビルディング研修 | |

| エンゲージメントの向上 | ・成長実感、成長予感 | ・内省(振り返り) ・キャリア開発 (会社と自身のビジョンの統合) |

| ・関係性構築 | ・関係性構築力研修 | |

| 後輩育成 | OJT | ・OJTトレーナー研修 (育成計画、ティーチングスキル、コーチングスキル、フィードバック) |

| 専門性 | 営業スキル、ITスキル、会計スキルなど業種や職種に合わせた専門スキル | ・営業プロセス ・マーケティング ・要件定義 ・財務基礎 など業種や職種に合わせた専門内容 |

Q. 若手社員といっても、どこまでを対象にすべきでしょうか?

若手社員の定義は会社によって異なりますが、「入社3年目まで」を若手社員として位置づけて、若手社員研修を実施している企業が多いです。そして、入社4年目以降は、若手社員ではなく中堅社員として、次のような活躍してほしいというお声をよくお聞きします。

・プレイヤーとして、チームの中心的な存在となってほしい ・後輩社員を指導する立場として、後輩の見本になってほしい ・リーダー・管理職になるための第一歩を踏み出してほしい

ただし、入社4年目になったからといって、自然に上記のような存在や振る舞いができるわけではありません。若手社員時代から、各年次で期待される役割を適切に認識していくことが重要です。そして、一段ずつ階段を上がるように、マインドセットやスキルを習得していかなければ、期待している中堅社員像とはほど遠い存在となってしまいます。

若手社員の定着や成長は、組織の成長にも大きな影響を及ぼすため、入社3年目までを若手社員と捉え、定期的な集合研修等など育成支援を実施していくことが重要です。

Q. 若手社員の各年次に、研修を行った方がよいのでしょうか?

若手社員の離職防止・成長支援の観点から、各年次に研修を行うことが効果的です。

離職防止の観点

入社直後の新入社員には年間を通して手厚く教育を行うものの、2年目以降は研修に力を入れられていない企業は多くあります。しかしながら、2年目社員・3年目社員の各年次の離職率はそれぞれ10%前後であり、新入社員の離職率とほとんど変わりません。そのため、2年目以降も継続して研修などの教育に力を入れていかなくては、離職防止の観点では効果的とは言えません。

【参考】新規学卒者の離職状況

成長支援の観点

2年目社員と3年目社員はどちらも「若手社員」という枠でくくられることが多いですが、両者の間には業務内容にも差があったり、職場で期待される役割も変わってきます。そのため、若手社員研修では年次ごとに異なる目標やテーマを設定し、それぞれの階層にあった内容を教えることが必要です。

例えば、 ・2年目社員には、新人というマインドから脱却し、より主体性を発揮できるような研修を行う ・3年目社員には、周囲へよりポジティブな影響を与えていけるよう、リーダーシップ開発の研修を行う 等といった研修内容が考えられるでしょう。

年次ごとのおすすめの研修内容や企画については、下記コラムをご参考ください。 ▶2年目社員向け研修に関するコラム

事例から考える自組織にあった2年目社員研修とは?~離職率低下とパフォーマンス向上~

▶3年目社員向け研修に関するコラム

【目的別3年目社員研修一覧】事例から考える自組織に必要な3年目社員研修とは

Q. 若手社員が数名しかいなくても、研修は行うべきでしょうか?

若手社員が数名であっても研修は実施すべきですし、むしろ、少人数だからこそ研修を実施すべきです。理由は2つあります。

一つ目は、若手社員の成長が組織の成長にダイレクトにつながるからです。

若手社員が少人数というのは、中小・ベンチャー企業などの小規模な企業であることが多いです。その場合、若手社員が組織の中で担う役割が大きく、かれらが成長することで組織全体にも大きな影響をもたらします。

二つ目は、悩みや不安などを吐き出す機会が必要だからです。

若手社員が少人数だと、職場に気軽に相談できる同期や年の近い先輩などがいない可能性が高くなります。その場合、不満や不安を誰かに共有できずに孤独を感じてしまうこともあるでしょう。そうならないため、定期的に研修を行い、若手社員の状況を把握し、フォローしていくことが重要になります。なお、若手社員が少人数で自社の社員だけでは研修が成り立たない場合は、公開講座に参加いただくことを推奨します。

また、【新卒採用10名以下の人事向け】少人数の新入社員研修は、公開講座と内製化のバランスが重要!のコラムもご参考に頂けるかと思います。

Q. 若手社員研修は、外部委託と内製、どちらで行うべきでしょうか?

結論から申し上げると、階層に応じた一般的なビジネススキルや知識、専門性の高い知識や最新事例などを学ぶ研修は外部委託、ミッションやビジョン、業務スキルなど自社固有の内容は内製で実施すべきです。

なぜならば、一般化されている知識やスキルなどはプロの外部講師に依頼した方が研修品質が高まりやすいからです。逆に、ミッション・ビジョンなど自社独自で定めているものは、同じ会社の社員から伝えた方が、想いも浸透しやすくなります。

下記、外部委託と内製で研修を行った場合のメリット・デメリットをまとめた表です。それぞれにメリット・デメリットがあり、極端に優劣があるものではありません。

若手社員研修を外部委託・内製のいずれかでお迷いの際は、まずはお気軽に、貴社のご要望をお聞かせくださいませ。より高い研修効果が期待できる形式やプログラムをご提案させていただきます。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 外部委託 | ・専門知識や指導スキルのあるプロ講師が登壇するため、品質が高い ・自社にはないノウハウや視点、最新情報などを学べる ・研修準備の手間や工数が削減できる | ・研修内容が企業理念や自社の方針と合わない可能性がある ・社内で研修を深く把握できない ・研修費用がかかる |

| 内容 | ・社内講師の育成・スキル向上になる ・企業理念や自社の方針に沿った研修内容を行える ・研修費用を抑えられる | ・外部のプロ講師と比べると、知識や指導スキルが劣る ・研修内容が自社内の知識や情報だけに偏り、質が落ちる ・人事担当者や講師担当者などの負担や社内コストが大きくなる |

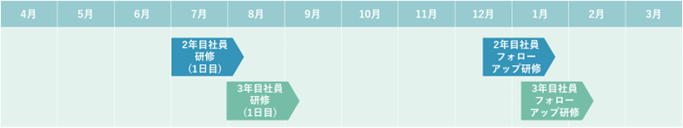

Q. 時期や研修日数はどのように設定すべきでしょうか?

時期は、年次が上がってから数か月経った7~8月頃に実施することをおすすめします。時期別の理由は次の通りです。

・7~8月頃:年度が始まって数か月経ち、業務や職場にも一通り慣れているため、研修効果が高まりやすい

・9~10月頃:期末や部署異動の時期で、現場負担が大きくなるため避けたい

・11月以降:年次が上がってから半年以上が経過しており、現場での活用機会も減ってしまうため、若手社員研修として実施するには遅い

また、研修日数は、年間2〜3日程度で実施している企業が多いようです。ただし、可能な限り、フォローアップ研修も設けていただくことを推奨します。フォローアップ研修とは、研修が終わって期間を置いてから実施する研修です。研修での学びを定着させたり、離職防止のフォロー施策としても効果的です。フォローアップ研修の時期としては、研修から3~6ヵ月後程度で実施いただけるとよいでしょう。

Q. 1〜2時間程度の講演形式の研修でも効果はありますか?

効果が全くないわけではありませんが、講師が解説をするだけのような講演形式の研修は効果が定着しにくく、あまり推奨いたしません。

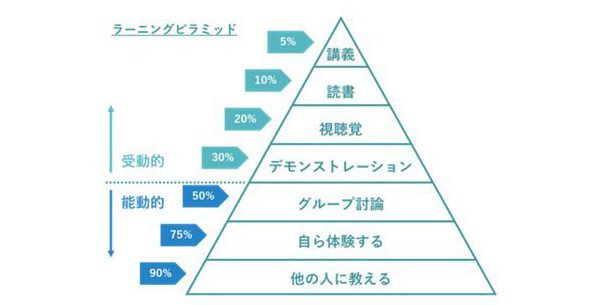

例えば、誰もが知る著名人や『伝説の○○』とも称されるその道のプロフェッショナルの方が講演される場合は、一定の効果が得られる可能性はあります。ただ、学習方法と平均学習定着率の関係を表すラーニングピラミッドによると、講演形式などの「講義」による学習定着率は、わずか 5%と言われています。  そのため、若手社員向けの研修の場合は、講演形式ではなく、ロールプレイング形式で自ら体験するワークを行ったり、受講生各々が現場で抱えている課題や悩みについて共有し合い、解決策を考えていくような能動的な研修プログラムが効果的です。研修内で、考えて、対話し、体感をすることで、より現場の実践へと結びつきやすくなるためです。

そのため、若手社員向けの研修の場合は、講演形式ではなく、ロールプレイング形式で自ら体験するワークを行ったり、受講生各々が現場で抱えている課題や悩みについて共有し合い、解決策を考えていくような能動的な研修プログラムが効果的です。研修内で、考えて、対話し、体感をすることで、より現場の実践へと結びつきやすくなるためです。

もし「現場が多忙で、研修時間をあまり確保できない…」などの背景から講演形式をご希望とされている場合、まずはより詳しい内容をお聞かせくださいませ。貴社のご状況に応じて、最適な研修プログラムをご提案させていただきます。

Q. 公開講座と講師派遣型の違いは何ですか?若手社員の場合どちらがおすすめでしょうか?

公開講座と講師派遣型は、それぞれ次の特徴があります。

公開講座

研修を提供している企業で会場を準備し、研修を実施します。さまざまな企業から受講生が参加するため、異業種交流型となることが多いです。

講師派遣型

依頼された企業へ講師が出向き、研修を実施します。企業ごとに内容はカスタマイズされ、事前事後の準備は依頼した企業の事務局が行います。

それぞれに異なるメリットがあるため、自組織で若手社員研修を行う上でより強化したい観点にあわせてご検討いただくのがよいでしょう。

・仕事内容や働く環境も異なる他社の同期と交流することで、考え方の違いに気付き、視野や視座の広がりが期待できる

・同年次の同期が少ない中小企業やベンチャー企業でも、研修を実施できる

・講師派遣型よりも、人事担当者の研修にかける工数を抑えられる

講師派遣型のメリット

・自組織からのメッセージを若手社員に伝えることができる

・時期や場所など自社で調整できる

・自組織に合った研修内容にカスタマイズすることが可能

公開講座と講師派遣型のより詳しい内容や違いについては、【チェックシート付】良質な新入社員研修(公開講座)の選び方│パフォーマンスとエンゲージメントを高めるのコラムをご覧下さい。

Q. どれくらいの費用をかけるべきでしょうか?

企業によって育成予算は異なりますが、若手社員研修の一般的な料金相場は下記の通りです。

・講師派遣型:一日あたり 20~60万円程度

公開講座では、商工会議所などで実施しているもの等は低単価、また講師派遣型では、経験の浅い個人講師に依頼する場合等は割安となることが多いです。いずれにせよ、価格のみで判断すると、失敗するケースがあります。過去の開催実績や顧客事例を確認し、自組織に合ったプログラム内容が丁寧に検討していく必要があります。

4)若手社員研修に関する「その他」の質問

Q. 最近の若手社員の悩みとしては、どのようなものが挙げられますか?若手社員の悩みに対応した研修をしたいと思っています。

若手社員研修の場での若手社員からのコメントやアンケート内容、人事・育成担当、研修講師等の方々からヒアリングした結果、最近の若手社員は、次の12の悩みを抱える傾向にあることがわかりました。

① 会社の将来性が不安

② 自分のキャリアが不安

③ やりたい仕事ができない

④ 新しいことに挑戦できない

⑤ 下積み期間が長い・辛い

⑥ 思うような成果が出せない

⑦ 成長実感が持てない

⑧ 職場や会社に馴染めない

⑨ ジェネレーションギャップを感じる

⑩ 上司と相性が合わない

⑪ 正当に評価されない

⑫ 給与・待遇が良くない

そして、上記悩みの根本的な対処方法としては、『若手社員の精神的成長を支援する研修』が有効です。より詳しい内容については、是非、若手社員が抱える12の悩み|対処への鍵となる「精神的成長」のコラムをご覧ください。

Q. 若手社員との接し方や育成方法に悩んでいます。研修の検討も含めて、どのような点に留意すべきでしょうか?

まずは、若手社員の特徴や傾向を理解すること、その上で特徴をふまえた接し方や育成方法を検討していくことが重要です。直近の調査データや実際に当社研修の場であった事例などから、最近の若手社員には下記の4つの特徴があると考えています。

1)会社よりも、社会・世の中・自分のために働きたい

2)失敗は避けたいが、成長意欲が低いわけではない

3)1社に囚われない意識が強く、自分なりの働き方を模索

4)情報処理能力やサーチ力が高い反面、周囲を巻き込むことは苦手

そして、これら特徴をふまえて若手社員と関係性を構築して効果的に育成していくには、次の4つのポイントを意識することが重要です。

1)周囲への貢献の認知や仕事への意味付けを行う

2)失敗を再定義して挑戦しやすい環境を構築する

3)従業員エンゲージメントを醸成する

4)周囲への巻き込み力を強化する

より詳しい内容は、最近の若手社員の特徴とは?効果的に育成を行う4つのポイントも詳しく解説のコラムをご覧ください。お読みいただくことで、若手社員の特徴について理解するとともに、若手社員に対するネガティブな感情や苦手意識が軽減され、彼らのさらなる成長支援について考えるきっかけになれるかと思います。

Q. 現場が忙しく研修参加に消極的です。どのような取り組みが効果的でしょうか?

忙しさを理由に、社員が研修参加に消極的な場合は、下記の3つの取り組みが有効です。

1)まずは現場の声に耳を傾け、状況を理解する

『業務が忙しくて研修に参加したくない!』といった声が現場から出ている場合は、まずは現場社員の話に耳を傾けて、心情を理解することが重要です。「たしかに、○○さんの部署はこの時期忙しくて大変ですよね」など相手に寄り添いましょう。その上で『○○さんをはじめとする社員の皆さんには、短期的な成果だけではなく、中長期的な成長を期待しているから、この研修にぜひ参加してほしい』と中長期的な観点をふまえながら研修参加メリットを伝えます。

もし『こんな研修、参加する意味あるのか?』と受講生から問われて困っているのであれば、受講生と一緒にその研修参加の意味を考えていけばよいのです。逆に「受講するのはルールですから」「受講してもらわないとこちらが困るので」という、自部署の都合を押し付けるのみでは、絶対にNGです。

2)事前ワークを行い、研修前に動機づけを行う

研修前に受講生を動機付けて、研修目的や参加する意義を明確に持ってもらうことも重要です。その際、人事や上司から一方的に研修目的や意義などを伝えるだけでは、受講生本人が本当の意味で腹落ちしていない可能性があります。そのため、事前ワークを行いながら、受講生自身で自らの想いを言語化していくことがポイントになります。

事前ワークの内容は、「プレ探求シート」や「周囲へのインタビュー」といったワークが効果的です。(「若手社員のみに研修を行っても、組織全体への効果は期待できるのでしょうか?」の質問項目にて詳しく説明しています)

3)現場の上司を巻き込んで、研修前後のフォローを行う

研修前後で現場の上長を巻き込んでのフォローもポイントです。 研修参加前に、上司と1on1などの対話の時間を取り、上司から、

・研修の目的や意義 ・上司としてはどんな期待をしているのか

などを受講生に伝えます。また、研修終了後は上司への報告も必須で行います。研修を通して何を学んだのか、現場でどんなアクションを行うのか、コミュニケーションをとっていくことが重要です。

Q. どのように経営層を説得し、協力してもらえると良いでしょうか?

若手社員研修を導入するには、経営層に研修の必要性や効果を説明し、協力してもらうことが重要です。以下は、経営層を説得するためのアイデアです。

人事担当者と経営層の間に、若手社員育成に対する必要性や認識のギャップが生じているケースは多くあります。そのギャップを埋めるのは非常に困難ですが、当社クライアントからお話をお聞きすると、下記4つのステップで進めていくと経営層の協力を得られることが多いと感じています。

まずは、会社で起きている若手社員に対する問題点を明確にします。例えば、「若手社員の離職率が高い」「顧客満足度が低い」「業務効率が悪い」などの問題点がある場合、それを説明します。そして、その問題点が若手社員のスキル不足やモチベーションの低下に起因していることを示し、若手社員研修がその問題点を解決する手段であることを伝えます。

2)研修の必要性・研修で組織がどう変わるのかを説明する

若手社員研修がなぜ必要なのか、若手社員研修を通して組織がどのように変容するのかを経営層に説明します。例えば、離職率を下げるためには定期的に成長を実感することが必要であり、その成長実感が若手社員のモチベーションやエンゲージメントの向上につながることを説明します。また、研修を受けることで若手社員個人のみならず、チームや職場の風土・パフォーマンスがどのように改善されるのか、組織としてどのように成長していくのかを説明できるとよいでしょう。

3)研修プログラムの具体的な内容を提示する

研修プログラムの具体的な内容を提示し、研修前後でどのような変化や効果が期待できるのかを説明します。例えば、若手社員のコミュニケーション能力向上を目指した研修プログラムであれば、研修で何を学ぶのか、そして研修後にどのような状態を目指すのかを伝えます。

4)研修効果を測定する方法を提示する 研修プログラムの効果を測定する方法を提示し、その結果を経営層と共有しましょう。下記に一例を挙げます。

・専門知識やスキルに関する研修であれば、研修前後でテストを行う

・若手社員の離職率の変動やパフォーマンスの変化を確認する

・実績数値の変化を測定する(例:営業力強化研修であれば、売上や顧客満足度など)

・社員向けのサーベイを行い、その結果数値の推移を追う

5)まとめ ~若手社員研修ならアーティエンスにお任せ!~

本コラムでは、若手社員研修の企画・運営に携わる方に向けて、若手社員研修の検討段階でよくある疑問・質問に対して、それぞれ回答させていただきました。 それぞれの質問に対するより詳しい内容については、各項目に掲載している別コラムをお読みくださいませ。

本コラムをご参考にいただき、自組織にマッチした若手社員育成について探求いただければ嬉しく思います。

また、アーティエンスの若手社員研修の詳しい内容や資料請求については、下記からお気軽にお問い合わせください。

>アーティエンスの若手社員研修の詳しい内容はコチラから