- [ コラム ]

【人事・経営者必見】中堅社員のモチベーション低下の原因・リスク・対応策

- 中堅社員のモチベーションが低下しているように感じる…この悩みに対して、何が原因なのか、どのように改善したら良いのかなどの情報を知りたい、という思いでこの記事を見つけた方も多いのではないでしょうか。中堅社員は、仕事内容がルーティン化されて

- 詳細を見る

事例で解説|中堅社員研修選びの不安を解消!【研修内容一覧】と【選定時の3ステップ】

更新日: ー

作成日:2023.5.24

「自社の中堅社員に、どのような研修が必要?」

「自社の中堅社員に、どのような研修が必要?」

こうしたお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

中堅社員は、組織の中核を担うとても大切な階層です。今回は、中堅社員向けの研修内容の一覧と、自社に合わせた研修の選び方をお伝えします。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)中堅社員研修とは?対象者と目的

中堅社員研修とは、社会人としての経験を積み、ある程度一人で仕事を回せるようになった年代(おおよそ入社4年目以降)で役職のない社員へ実施される研修です。

さらなるパフォーマンス向上や、次のステージである管理職に向けたチーム運営力の向上などを目的として実施されます。

2)【役割別】中堅社員研修の内容一覧

中堅社員に期待される【役割別】に、中堅社員研修の内容例をお伝えします。

自社の課題や将来を見据え、研修によってどの【役割】を強化したいのか考えならが読み進めていただければと思います。

| 中堅社員に求められる役割 | 役割を果たすためにお勧めな研修内容 |

|---|---|

| ①安定した業務遂行力 | 1-1.ベーシックなビジネススキル研修 |

| ②高いパフォーマンスの発揮 | 【思考力を上げる】 ー2-1.ロジカルシンキング研修 ー2-2.問題解決力研修 ー2-3システムシンキング研修 【コミュニケーション力を上げる】 ー2-4.関係性構築力研修 ー2-5.プレゼンテーション研修 ー2-6.ファシリテーション研修 【専門スキルを上げる】 |

| ③後輩の成長支援 | 3-1.部下指導・後輩育成研修 |

| ④現場感に基づいた的確な意見発信 | 4-1.意志発信力研修 |

| ⑤個々がリーダーシップを発揮するチーム創り | 5-1.パーソナリティベースドリーダーシップ研修 5-2.シェアドリーダーシップ研修 5-3.心理的安全性研修 |

| ⑥新たな考えを取り入れ実行する | 6-1.アンラーニング力向上研修 |

①【安定した業務遂行】のために、中堅社員研修におすすめの内容

中堅社員には、安定した業務遂行が求められます。仕事の経験も積み、ひとりだちが求められるためです。

自社の中堅社員が「安定した業務遂行」の役割が果たせていない場合には、ビジネススキル研修の実施をおすすめします。

①基礎的なビジネススキル研修

基礎的なビジネススキル研修には、以下の内容が含まれます。

・報連相

・タスク分解

・スケジュール

▼要件定義

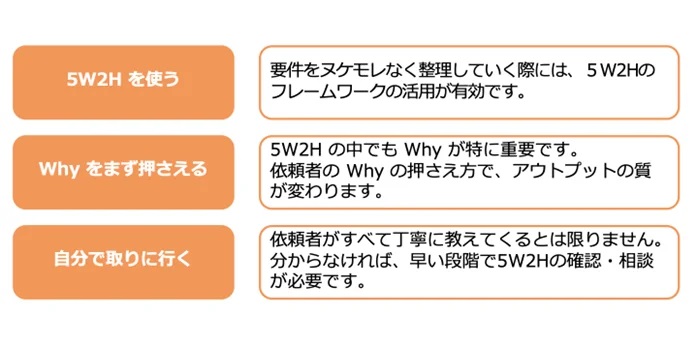

業務の依頼内容を定義することで、誤認識を無くし、品質の高いアウトプットを出すスキルです。依頼者の達成したいこと(アウトプット)を把握できず、パフォーマンスを上げられていない場合は、要件定義のスキルを鍛えましょう。

要件定義を上手に進めていくためのポイントは、下記の内容です。 ※ 当社、ビジネススキル研修のテキストより一部抜粋

※ 当社、ビジネススキル研修のテキストより一部抜粋

中堅社員にもなると、自身で要件定義を行い足りない情報を理解し、自ら確認しにいく必要があるでしょう。

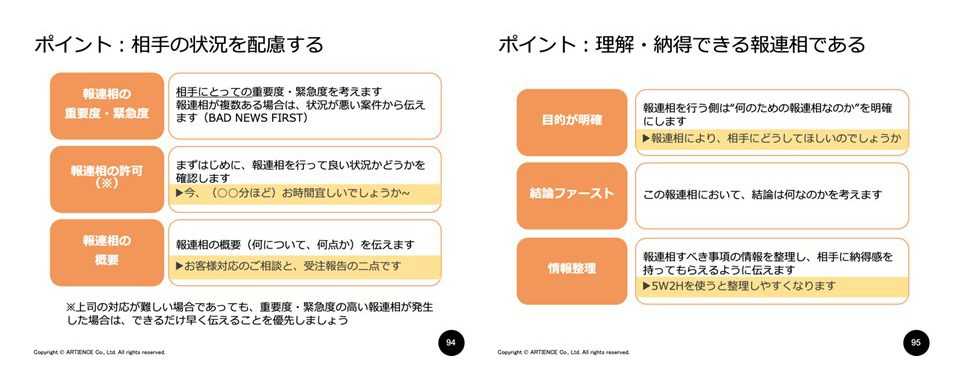

▼報連相

報告・連絡・相談によって、周囲との信頼を積み上げ、品質の高いアウトプットを行うためには必須のスキルです。

中堅社員の報連相の品質に課題を感じている場合は、改めて、報連相を行う意味と報連相の仕方を習得していくことが必要です。

報連相を行うときのポイント

※ 当社、ビジネススキル研修のテキストより一部抜粋

日常的に発生する報連相の品質が変わると、中堅社員自身のパフォーマンスも向上する可能性があります。検討の一つに入れましょう。

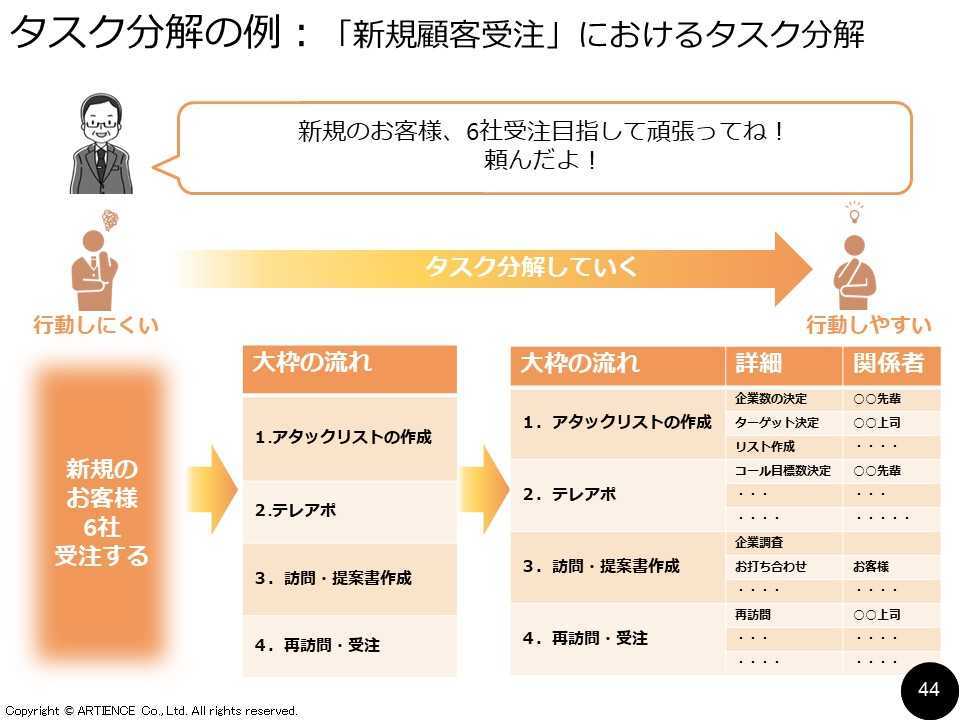

▼タスク分解とスケジューリング

タスク分解を行い、仕事の全体感と今何をすべきかを確認することは、トラブルなく着実に仕事を進める上で重要です。 ※ 当社、ビジネススキル研修のテキストより一部抜粋

※ 当社、ビジネススキル研修のテキストより一部抜粋

中堅社員に依頼される仕事は、複雑で関わる人も多くなってきます。そのため、よりタスク分解とスケジューリングが適切に行われていることがプロジェクトを進める上で必要です。

②【高いパフォーマンスの発揮】のために、中堅社員研修におすすめの内容

中堅社員にはプレイヤーとして「高いパフォーマンスの発揮」が求められます。高いパフォーマンスを発揮するためには思考力や周囲とのコミュニケーション力を鍛えることが大切です。

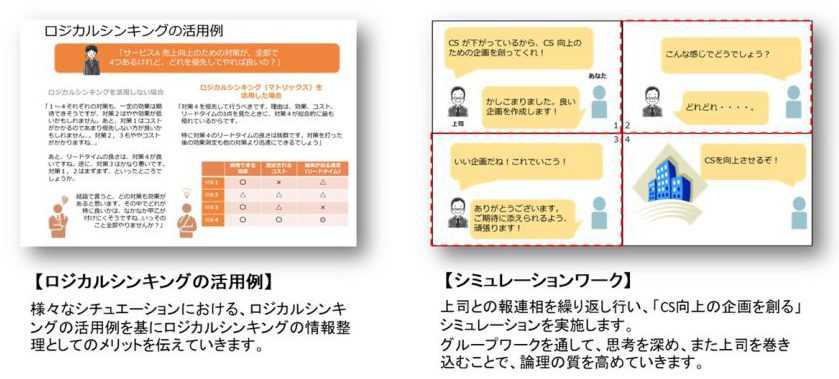

2-1.思考力を上げる|ロジカルシンキング研修

誰が見ても適切かつ納得性がある「結論」や「理由」を考察・説明するスキルです。

中堅社員の仕事において、情報が整理しきれていなかったり、仮説を持ってきてくれても論理構成が合わないという場合は、ロジカルシンキングを鍛えることをお勧めします。

当社のロジカルシンキング研修では、散らばった情報をロジックツリーやマトリックスで整理する方法や、MECEを意識しながらロジック構造を考え、作る練習を行います。

※ 当社、ロジカルシンキング研修のテキストより一部抜粋

ロジカルシンキングが身につくと、情報を整理して伝えることができるようになります。

プレゼンテーションや部下への説明の機会が増える中堅社員には、必須のスキルです。論理立てて説明することができると、周囲に説明する際も理解がしやすく、手戻りを少なくすることにも繋がります。

2-2.思考力を上げる|問題解決力研修

問題を定義・特定した上で、原因分析し、解決していくスキルです。

課題への提案などの際に、中堅社員のアウトプットが的外れな施策や提案が多いと感じる場合に効果的な内容です。

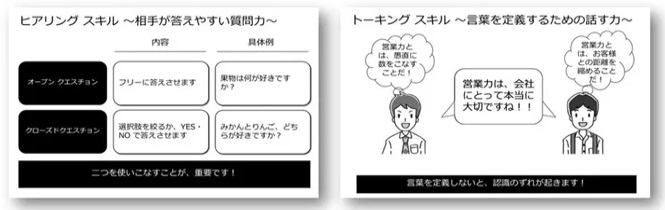

問題解決力を高めるためには、ヒアリングスキルとトーキングスキルが必要です。

当社の研修では、ケーススタディを通して、発生した課題への解決策を提示します。

この過程で、講師から具体的なフィードバックを受けつつ、問題解決に向けたアプローチを何度も繰り返し実践します。

PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを迅速に、かつ何度も回すことで、参加者は「現場で直接活用できる問題解決思考」を実体験を通じて深く学び取ることができます。この手法は、理論だけでなく実践的なスキルを身につける上で非常に効果的です。 ※ 当社、問題解決力研修のテキストより一部抜粋

※ 当社、問題解決力研修のテキストより一部抜粋

中堅社員になると、知識と経験は一定あります。そのため、課題を一人で解決しようとする方もいます。しかし、上司や顧客との丁寧なコミュニケーションによりアウトプットの品質が変わることが分かれば、周囲への働きかけも積極的に行うでしょう。

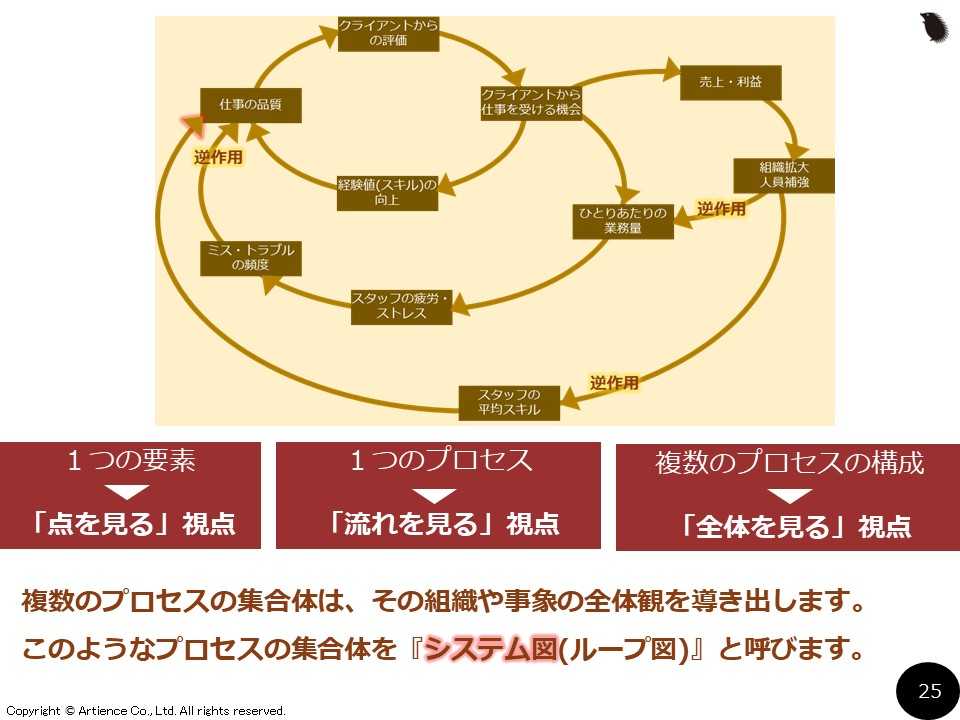

2-3.思考力を上げる|システムシンキング研修

複雑な環境において、さまざまな要素のつながりや背景にある構造・影響関係を把握し、より根本的・本質的な問題解決を行うスキルです。中堅社員の日々の判断や行動から、仕事の一部分しか見れていないと感じる場合に適した内容です。

システムシンキングの際に活用するシステム図で物事を整理できるようになると、大局観をとらえることができます。

▼システムシンキングの際に活用するシステム図

※ 当社、システムシンキング研修のテキストより一部抜粋

中堅社員には>本質的な問題解決を期待する組織も多いでしょう。そのためには、中堅社員にシステムシンキングを使えるようにしてもらうことが必要です。

2-4.コミュニケーション力を上げる|関係性構築力研修

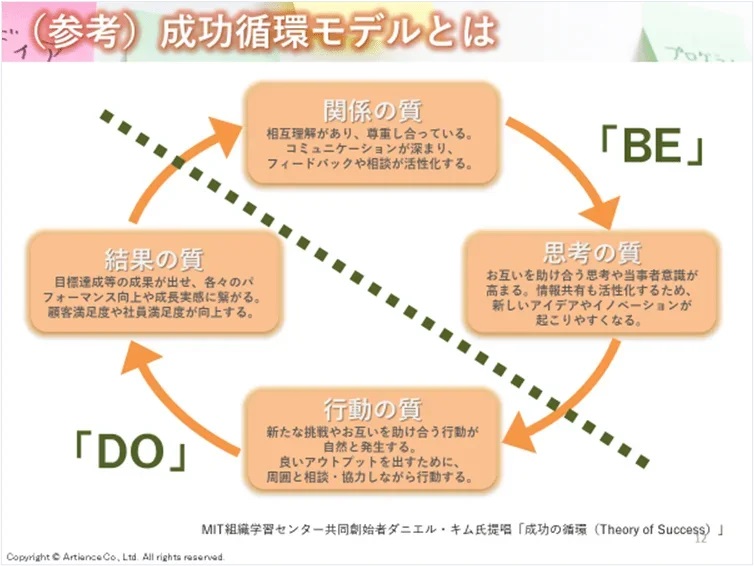

関係者とのコミュニケーションをより円滑にし、関係性を育むためのスキルです。中堅社員に周囲との関係を良好に築けていない様子が見られる、もしくは、関係性を育む必要性を理解していない、という課題を感じている場合は適した内容です。

関係性を高めていくことは、仕事の結果の質を高めることに繋がることを知り、関係性を構築する重要性を学びます。

※ 当社、関係性構築力研修のテキストより一部抜粋

個人の考えやスキルには限界があります。特に中堅社員になると、一人で業務を進める傾向が強くなりがちですが、実際には多くの人と協力して仕事を進めることが、より良い成果を生み出す鍵となります。

そのため、単独での作業に慣れてしまった中堅社員に対しても、チームワークの重要性と、多様な視点やスキルを持つ人々との協働の価値を再認識させることが重要です。このような理解を深めることで、協力して取り組むことの利点を活かし、仕事の質と効率を高めることが可能になります。

2-5.コミュニケーション力を上げる|プレゼンテーション力研修

ニーズ把握や要件定義から見えた提案を、相手の共感を生むドキュメントや言葉に落とすためのスキルです。

中堅社員が「相手の想いや考えを意識した伝え方」ができていないと感じる場合は、プレゼンテーション力を学ぶ機会をつくりましょう。

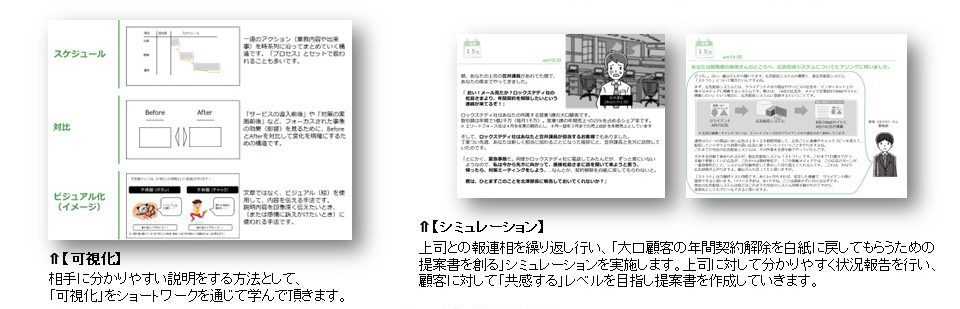

相手に伝える(説明する)際の構成パターンや可視化の方法について学ぶことができます。

※ 当社、プレゼンテーション研修のテキストより一部抜粋

中堅社員になると、クライアントや上長へプレゼンテーションをする機会が出てきます。その際に、伝えたいメッセージを正しい根拠を持って、わかりやすく相手に伝えることができると、説得力が増し成果にも繋がります。

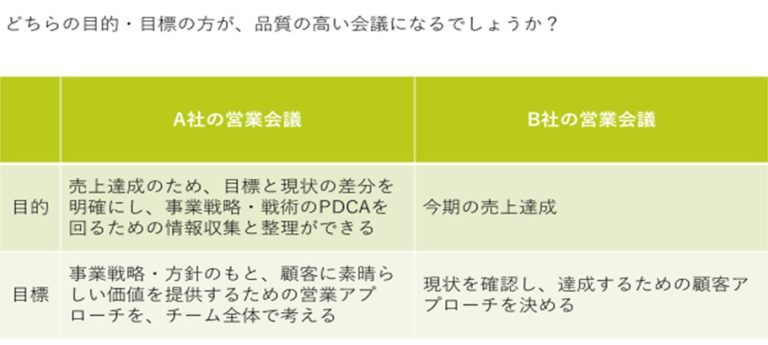

2-6.コミュニケーション力を上げる|ファシリテーション研修

会議における社員の当事者意識と主体性を高め、アウトプットの質とコミットを高めるスキルです。中堅社員が、会議の質に課題を感じる場合に適した内容です。

当社のファシリテーター研修では、現場で実際に起きる課題を理解し、どのようにアプローチしていくか、ということも学びます。 ※ 当社、ファシリテーター研修のテキストより一部抜粋

※ 当社、ファシリテーター研修のテキストより一部抜粋

中堅社員になると、様々なプロジェクトに関わるため、打ち合わせや会議に参加する機会も増えます。スケジュールを見てみると会議だけで多くの時間を使っていることもあるでしょう。多くの時間を費やしている会議の質を高めることができると、時間の効率化や、決議の質を高めていくことが期待できます。

2-7.専門スキル研修

中堅社員により難易度の高い仕事を扱って欲しい場合や、今の知識だけでは他社に負けてしまうという危機感がある場合は、専門スキルを学ぶ機会をつくりましょう。

中堅社員になると、クライアントからのより難易度の高い希望に対応する機会が出てきます。そのときに、専門スキルがないために対応できないと損失を生み出します。

機会損失を生み出さないように、クライアントの希望に応えられる状態を作っておきましょう。

③【部下・後輩の成長支援】のために、中堅社員研修におすすめの内容

部下・後輩をの成長を支援するためには、最低限知っておくべき考え方と育成スキルがあります。中堅社員に部下・後輩を指導するためのスキルが不足している場合や、役割意識が弱い場合に有効な研修です。

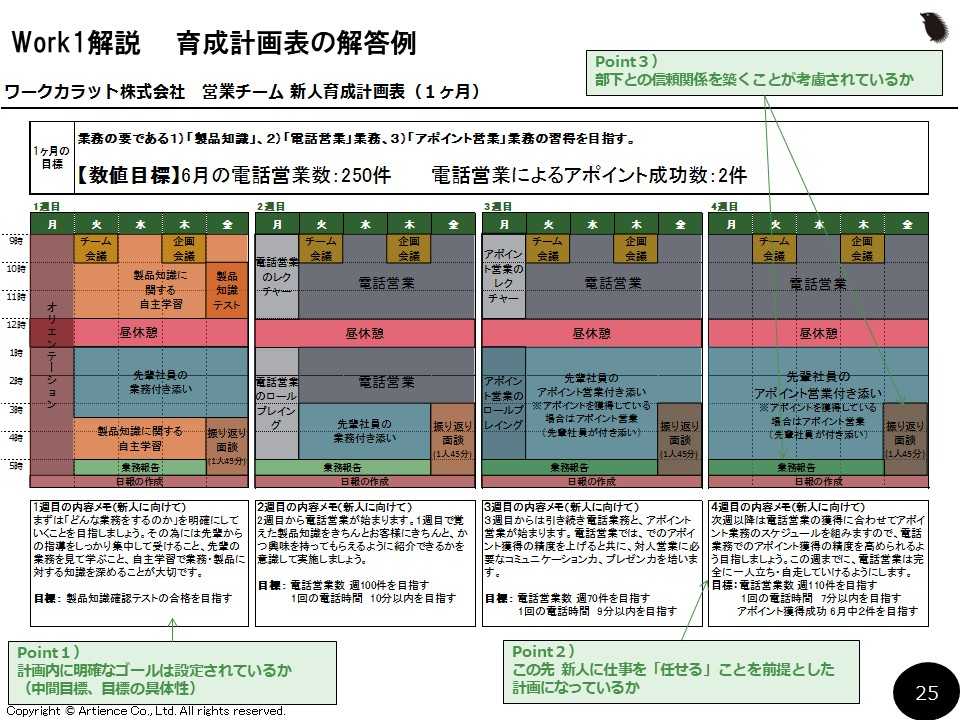

3-1.育成担当者・OJTトレーナー研修

本研修では、以下の内容をお伝えしています。

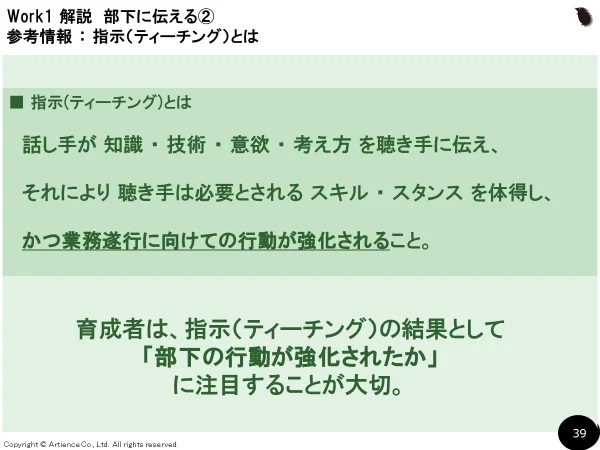

・ティーチング

・フィードバック

・コーチング

▼育成計画

育成の道筋を立てるために必要なスキルです。育成計画の作成自体は中堅者社員が担わない場合も多いかもしれません。しかし、育成計画の考え方を理解できると、道筋だった育成を実施することができます。

※ 当社、部下・後輩育成OJTトレーナー研修のテキストより一部抜粋

中堅社員は後輩の育成を行う機会も増えてきます。その際に目指すべきところとそのためにやるべきことが明確になっていると、組織の期待とのズレもなくなり、指導が行いやすくなります。

▼ティーチング

指導をする際に必要なスキルです。中堅社員がOJTでスキルを後輩に教えることができていない場合に効果的です。

伝え方がうまくないと、後輩が理解しきれず、修正の回数が多くなったり、指導に時間がかかってしまいます。 ※ 当社、部下・後輩育成OJTトレーナー研修のテキストより一部抜粋

※ 当社、部下・後輩育成OJTトレーナー研修のテキストより一部抜粋

中堅社員は自分の仕事と並行して育成することを求められます。できるだけ、一度で正しく伝えることができると、その分時間を節約することができます。

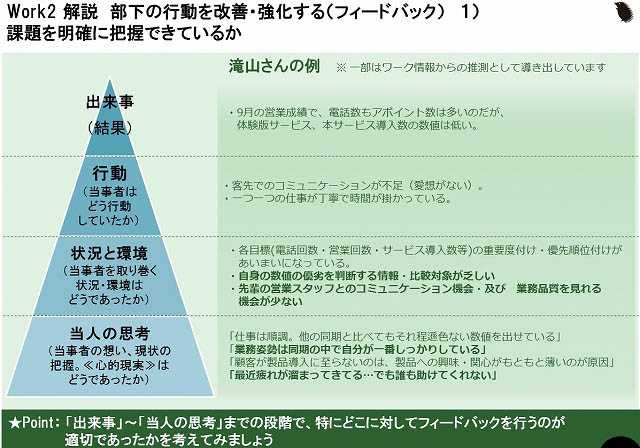

▼フィードバック

後輩の行動を改善・強化するために必要なスキルです。後輩との関係性がうまくいっていない場合は、フィードバックの伝え方がよくないことが原因かもしれません。

後輩が行った言動に対して、どのようなフィードバックを行うかで、後輩の成長やモチベーションへの影響が変化するためです。

※ 当社、部下・後輩育成OJTトレーナー研修のテキストより一部抜粋

特に最近の若手社員は、フィードバック自体をネガティブに捉えている人が多く、人によっては、立ち直るれない程、傷ついてしまう人もいます。適切なフィードバックの仕方を学ぶことで、後輩の成長を促せるようにしましょう。

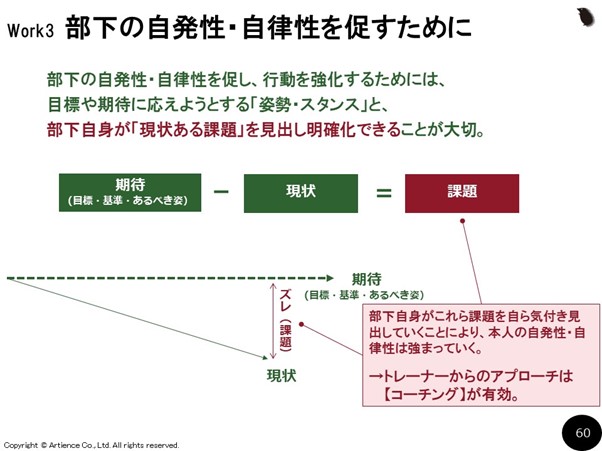

▼コーチング

後輩を自律・自走させるために必要なスキルです。中堅社員が育成している後輩がいつまでも自律しないと感じる場合は、中堅社員にコーチングを学んでもらうことは意味があります。

コーチングでは、自律して一人でも仕事を任せられるようになってもらうためにどうするかを学ぶためです。 ※ 当社、部下・後輩育成OJTトレーナー研修のテキストより一部抜粋

※ 当社、部下・後輩育成OJTトレーナー研修のテキストより一部抜粋

中堅社員は後輩を育成する上で、後輩が一人で仕事ができるようになるように自律させることが求められています。その期待に応えてもらうためには、コーチングのスキルが必要になります。

④【現場感に基づいた、的確な意見発信】のために、中堅社員研修におすすめの内容

中堅社員はすでにある程度の実績を積んでおり、会議や意見を求められたときに、的確な意思発信ができることが求められます。

自社の中堅社員には、そうした的確な意思発信力が足りないと感じる場合におすすめしたい内容です。

4-1.意思発信力研修

アーティエンスの意思発信力研修では、意思発信を行うための考え方や、意思発信をした際に躓くポイントを学びます。また、自身で考えた意見をチーム・上司へ発信することで、チーム・上司の意思決定がよりパワフルなものになる経験を積むことができます。

※ 当社、意思発信力向上研修のテキストより一部抜粋

⑤【個々がリーダーシップを発揮するチーム創り】のために、中堅社員におすすめの研修内容

中堅社員には、管理職の手前の役割として、チーム創りのスキルも求められます。ここでは以下の研修内容を紹介します。

・パーソナリティベースドリーダーシップ

・シェアドリーダーシップ

・心理的安全性

5-1.パーソナリティベースドリーダーシップとシェアドリーダーシップ研修

個々の特性を活かし、誰もがリーダーシップを発揮できる状態にするためのスキルです。中堅社員がいるチームで、個々の強みが活かせていないという場合に適した内容です。

チームが個々の強みを活かして仕事を行えるようになると、それぞれに自信が付き、活躍が期待できるようになります。 ※ 当社、パーソナリティ・ベースリーダーシップ研修のテキストより一部抜粋

※ 当社、パーソナリティ・ベースリーダーシップ研修のテキストより一部抜粋

中堅社員は、後輩との距離が管理職と比べたら近いです。そのため、後輩の個性を見出して、その個性を活かせる仕事を振れるように上司と相談することができると、チーム力を高めていくことができます。

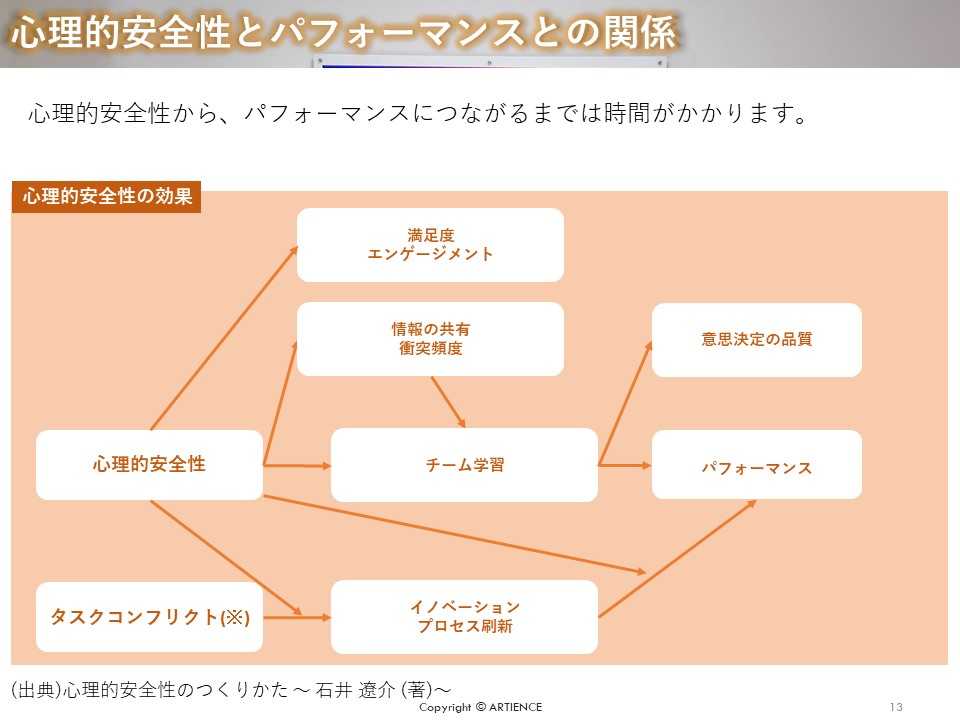

5-2.心理的安全性 向上研修

メンバー同士が自然体で、恐れることなく意見を伝えあい、よりよくするための意識行動ができるようにするためのスキルです。中堅社員がいるチームで、率直な意見交換ができていない場合や、建設的な議論ができていない場合は、心理的安全性がある場を創れるようになる必要があります。

心理的安全性が高まることで、メンバーが主体的に行動し、チームの関係の質も高まります。するとチームワークも出て、パフォーマンスの向上に繋がります。 ※ 当社、心理的安全性向上研修のテキストより一部抜粋

※ 当社、心理的安全性向上研修のテキストより一部抜粋

心理的安全性の場を創るためには、チームの中間のポジションに位置することの多い中堅社員が、意見を積極的に発言したり、後輩に意見を発言する機会を創ってポジティブフィードバックを返す、というような取り組みが必要です。中堅社員の言動を促すためにも、心理的安全性の重要性や創り方を学ぶ機会を設けるようにしましょう。

⑥「新たな考えを取り入れ実行する」ために、中堅管理職研修におすすめの内容

6-1.アンラーニング研修

アンラーニングとは、これまでの学びを手放して、新たなものを取り入れることで進化させるスキルです。中堅社員が過去のやり方に執着し、新たなやり方を取り入れない、というような場合に適した内容です。

当社の「管理職のためのアンラーニング力向上研修」では、アンラーニングするために、自身の認知(メンタルモデル)を理解し、技術的成長だけではなく精神的成長までアプローチをします。

技術的成長とは、スキルや技術が身につくことを指します。一方、精神的成長は、物事への意識・捉え方が変わる、意欲や意識の向上などの内面的な変化を指します。

※ 管理職のためのアンラーニング力向上研修のテキストより一部抜粋

※ 管理職のためのアンラーニング力向上研修のテキストより一部抜粋

中堅社員は自分なりの方法で成果を出してきた経験があるため、今まで行ってきたやり方や考え方を変えるのは難しいことだと思います。しかし、世界は日々変わっています。今まで積み重ねてきたナレッジを思い切って手放せる力、そして、新たな施策を試す勇気も必要です。

3)事例で解説|自組織が実施すべき中堅社員研修が決まる3つのステップ

自組織が実施すべき中堅社員研修に迷っている場合は、次の3ステップで選定していきましょう。

②中堅社員育成のゴールを明確にする

③中堅社員の現状を確認し、必要なスキルやマインドを洗い出す

順に説明します。

①組織全体の育成コンセプトを明確にする

組織として、中長期的に社員にどうなっていて欲しいかを考え、そこから中堅社員の育成のコンセプトを決めていきます。

当社でご支援させていただいた企業様の例を紹介します。

・老舗食品メーカー

・社員数200名程度です。

【背景と課題感】

100年以上続く企業であり、強い年功序列やコロナ禍による受け身の姿勢の強化があった。また、正しくやることが正義のため失敗を過度に恐れ、チャレンジしてこなかったという背景がありました。

このままでは時代に置いていかれてしまうという危機感から、変わらないといけないという想いが強くなり、ご相談いただく

この会社様と話を進め、コンセプトは以下になりました。

【育成コンセプト】共に変わるために、一歩を踏み出す

※一部加工しています

組織全体の育成コンセプトの作成方法は、大きく2つあります。

1つ目は、「解決したい組織課題から考える方法」です。

2つ目は、「特に今抱えている課題はなく、ありたい組織の姿から考える方法」です。

組織課題から考える方法は、今ある課題を解決するためには、どんな人材が必要かを考えることでコンセプトとしていきます。

ありたい組織の姿から考える方法は、ありたい組織にするためにどんな人材が必要かを考えます。

先ほどの例の場合は、チャレンジできない組織からの脱却という組織課題から、そのために必要な人材として、一歩を踏み出すというコンセプトを考えていきました。

このように解決したい課題や、ありたい姿に必要な人材はどんな人なのか、ということを言語化していく作業を行います。

育成コンセプトは、組織の中長期的なビジョンとの関連性が強くなります。

人事のみで作成するのではなく、経営層にも働きかけて、認識のズレが無いように作成することが大切なポイントです。組織が目指す姿に合わせて、どのような人材が必要なのかを判断し、その内容に沿った育成コンセプトを設定しましょう。

②中堅社員育成のゴールを明確にする

組織全体の育成コンセプトが決まったら、各階層ごとに育成のゴールを設定します。育成コンセプトは同じであっても、各階層ごとに目指すゴールは異なるはずです。各階層ごとに、ゴールを設定する必要があります。

例えば、「共に変わるために、一歩を踏み出す」という育成コンセプトを各階層に分けると、以下の内容が考えられます。

| 各階層のコンセプト | |

|---|---|

| 経営陣 | 「共に変わるために、一歩を踏み出す」を育むための風土・文化を創る |

| 管理職 | 「共に変わるために、一歩を踏み出す」に対して、ポジティブな影響を与えるチームを創る |

| 中堅社員 | 「共に変わるために、一歩を踏み出す」に対して、ポジティブな影響を与える |

| 若手社員 (2・3年目) | 「共に変わるために、一歩を踏み出す」に対して、あきらめず向き合う |

| 新入社員 | 「共に変わるために、一歩を踏み出す」に対して、自分ができることを考える |

中堅社員の育成コンセプトとして『「共に変わるために、一歩を踏み出す」に対してポジティブな影響を与える』と設定できました。

この育成コンセプトを元に、中堅社員の育成ゴールを設定すると次の内容が考えられます。

「通常業務・プロジェクトにおいてリーダー業務(もしくは中心メンバーとなる業務)を担う」

このように、中堅社員の育成ゴールが明確になることで、そのために中堅社員に必要になるスキルとマインドを考えやすくなります。

③中堅社員の現状を確認し、必要なスキルやマインドを洗い出す

中堅社員の育成ゴールが明確になったら、ゴールを達成するために必要なスキル・マインドを現状の中堅社員が持っているかを確認します。もし、足りていないスキルやマインドがあったら、それらを身につけることができる研修内容を探す必要があります。

例えば、中堅社員の2023年度の育成ゴール「通常業務・プロジェクトにおいてリーダー業務(もしくは中心メンバーとなる業務)を担う」を達成するためには、以下のスキルやマインドが必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| スキル | ・仕事を進めていくために必要な要件定義 、報連相、タスク分解、スケジューリング ・仕事の本質をみて課題を解決するために必要な問題解決思考やシステムシンキング ・リーダーとしてクライアントや上長に提案するために必要な、プレゼンテーション力 ・クライアントや上司からのフィードバックを後輩にわかりやすく伝えるための意志発信力 など |

| マインド | ・プロジェクトメンバーがそれぞれリーダーシップを発揮できるチームを作るための、パーソナリティベースドリーダーシップ ・プロジェクトメンバーが良い仕事をするために率直な意見を伝え合うことができる環境作りのための、心理的安全性 ・後輩に成長してほしいという思いからの丁寧なティーチングやフィードバックへの意識 など |

全てのスキルやマインドを洗い出し、その中で現在の中堅社員に不足していると感じるスキルに対して適切な研修内容を検討します。

もし、中堅社員に不足しているスキルやマインドに対応する研修を見つけることができない場合は、研修会社に相談してみてください。適した研修を提案してくれるはずです。当社でも、一緒にすり合わせを行いながら研修内容を決めていくことができます。

このように、自組織がやるべき中堅社員研修の内容を決めるためには、自組織の状況をしっかりと理解できていることが必要です。

この流れを参考にしながら、自組織の中堅社員の成長を促せるようなスキルを渡せるようにしましょう。

4)中堅社員研修によって課題を解決した2つの事例

中堅社員研修によって中堅社員の課題を解決した事例を2つご紹介します。

・事例2:中堅社員の離職率が多いという課題に対する解決事例

これらの課題がどのように解決したのか、お伝えします。

事例1:中堅社員が仕事に対する想いが持てていないという課題に対する解決事例

本事例では、中堅社員の「仕事に対する想いを持てていない課題」に対し意思発信研修を実施しました。

【概要】

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | メーカー |

| 企業規模 | 200名程度 |

| 対象・実施時期 | 中堅社員・1月~3月 |

| 目的 | 自組織へのエンゲージメントを高めるためのアクションラーニングを行いたい |

| 研修内容 | 意思発信研修 |

| 得られた効果 | 経営者への最終プレゼンで高評価 |

中堅社員が経営陣に対して行う「自組織の課題解決のプレゼンを想いをもって実施する」ことゴールにした内容です。

研修検討時のご相談内容は、中堅社員が経営陣へ行ったプレゼンの際に経営陣から言われた「想いがなく、上っ面の言葉ばかり。」というフィードバックへの課題意識でした。

そこで、中堅社員が自身の想いや意思を発信し、周りを巻き込む必要があるのではないかと提案し、意思発信研修を実施することになりました。

意思発信研修にて、自身や組織が何を大切にしているかを改めて考えました。また、大切にしているものから生まれる意見を発信する重要さや、意見の異なる人・部署を巻き込むときのポイントを伝えました。

その結果、後日実施したプレゼンでは、想いの入ったプレゼンが実施できました。経営陣からも高評価で、今回のプレゼンは例年と違って素晴らしかったというフィードバックをもらったそうです。

事例2:中堅社員の高い離職率の課題に対する解決事例

本事例は、中堅社員の離職が多い、という課題に対して、自組織と自身の課題に向き合うワークを取り入れたフォロー研修を行いました。

【概要】

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | IT(Sler) |

| 企業規模 | 2,000名程度 |

| 対象・実施時期 | 5年目社員・6月 |

| 目的 | 中堅社員がモチベーション高く仕事に取組み、周りに好影響を与える |

| 研修内容 | 自身と自組織の課題を考え、どのように向き合っていくかを考える |

| 得られた効果 | 離職率の低下。公募しているプロジェクトへの対象層からの募集数が多かった |

中堅社員の離職が多いことが課題でした。離職の背景には、自身のキャリアに対する不安がありました。

そこで、5年目社員に対して、振り返りを含むフォロー研修を半日行いました。

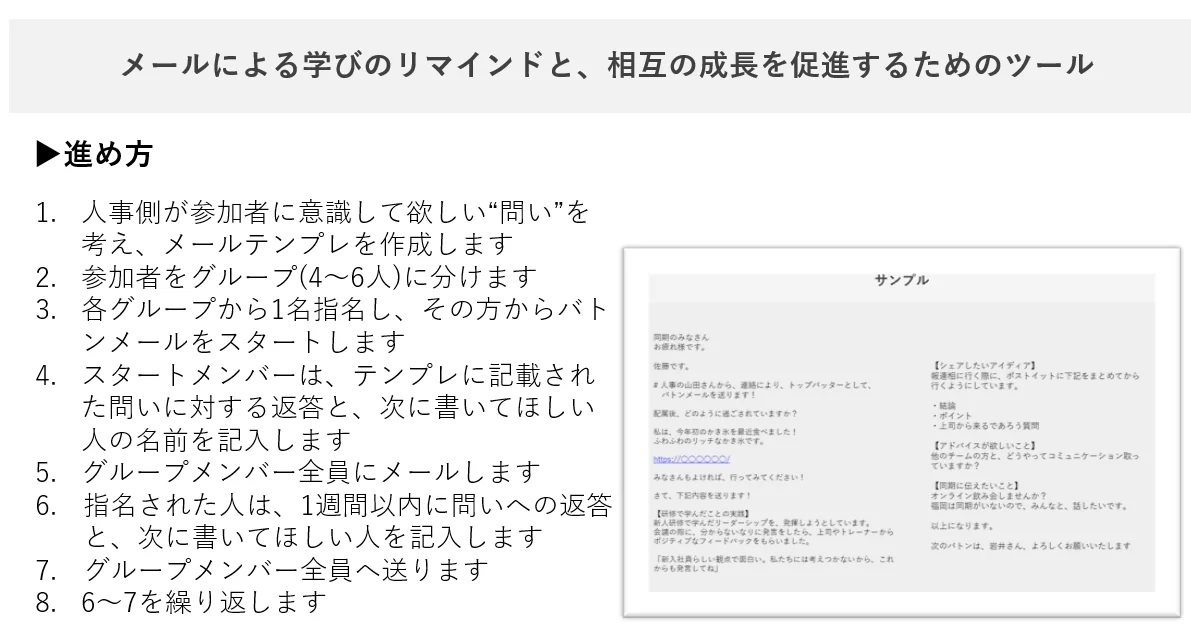

半日という短い時間でしたが、事前ワーク(上司・同僚へのインタビュー)を充実させ、またフォローとしてバトンメール®を実施しました。

結果として、自組織でまだやれることがあると捉え、社内公募のプロジェクトへの応募も多くなり、離職率も下がっていきました。

(参考)バトンメール®とは

5)まとめ

今回は、中堅社員向けの研修内容の一覧をお伝えし、その後、自組織に合わせた研修の選び方をお伝えしました。

当社では、中堅社員に対するお悩みを、課題にあった研修を通して解決しています。

今回の記事でご紹介した中堅社員研修の内容もほぼ網羅しておりますので、当社の中堅社員向け研修についてより詳しい情報が知りたい場合は、こちらからお気軽にお問合せください。

研修でお悩みの方へ

研修は、内容次第で成果が大きく変わります。もしも現在、自社の課題を解決できる最適な研修を探しているのであれば、アーティエンスまでご相談ください。

新入社員研修から管理職研修、組織開発まで、お客様の課題解決にこだわり、多くの実績を生み出してきたプロフェッショナルが、貴社の課題にあわせた最適なプランをご提案させていただきます。