-

[ コラム ]

中堅社員の5つの役割|伸ばすべき育成のポイントも詳しく解説!

- 中堅社員は、「次期管理職候補」や「スペシャリスト(専門家)」として、組織の未来の中核を担う、とても大切な存在です。よって組織の成長にとっては、「中堅社員をいかに育成していけるか」が極めて重要なカギとなります。しかし実際は、組織運営においては

- 詳細を見る

中堅社員のお悩みあるある22選と対策例|フォローのヒントが満載!

更新日: ー

作成日:2023.8.23

「中堅社員の”お悩みあるある”を知ってフォローに活かしたい!」

「中堅社員の”お悩みあるある”を知ってフォローに活かしたい!」

とお考えの方に向けて本コラムを執筆しました。

中堅社員には、新入社員のような手厚いサポートや管理職のような定期的な研修を実施している企業は少なく、どうしてもフォローが後回しになりがちです。

しかし、中堅社員は、次期管理職候補やスペシャリスト(専門家)として、組織の中心を担うことを期待されている、とても重要な社員です。

そこで今回は、中堅社員が日々どのようなことに悩みを感じているのか、5つのカテゴリー別に計22個のあるあると対策をご紹介します。中堅社員への理解を深めるための参考情報として、お役立ていただければ幸いです。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)中堅社員の『業務遂行』に関する“お悩みあるある22選”と対策7選

業務内容に飽きてきた

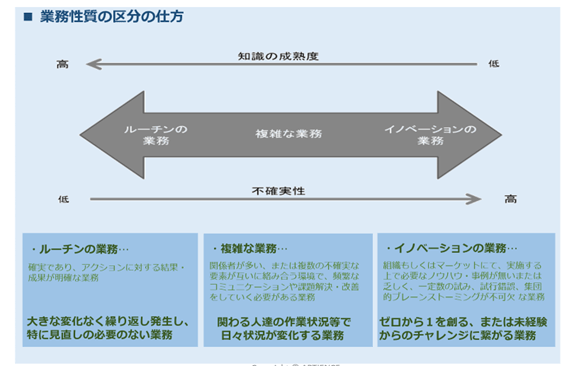

中堅社員の中には、業務内容に飽きを感じている人もいます。中堅社員になると、自身の担当やスキルに合わせて似たような仕事を行う機会が多く、ルーチンの業務になっていることがあるためです。

例えば、営業でもルーティン化が起きる可能性があります。中堅社員の今までの経験から、企業や課題ごとに提案パターンが用意されていて、それを出すだけになってしまっているなどです。この場合も、新たに考える部分が少ないため、飽きを感じることに繋がります。

<対策>

中堅社員が担っている業務の性質を見直しましょう。下記の資料を参考にし、ルーチン業務のみになってしまっていたら、業務の調整が必要です。

※ 当社資料より一部抜粋

また、仕事をしっかりと見直す機会を渡し、新たな気付きを得られるようにすることも必要です。例えば、今の業務でこれまでどんな成長をしてきたのかを、ヒーローズジャーニーという手法で気づきを与えることができます。

ヒーローズジャーニーとは、参加者の方々がご自身の成功体験を、ストーリーを語っていただくかのようにグループメンバーにシェアする方法です。自らの成功体験の認知をすることで、自身の強みと可能性を認知し、それらをどのように活かすか考えるきっかけになります。

中堅社員自身の「似た業務を続けてきた」という認知を「困難を乗り越えたきた、これからもまだチャレンジができる」と捉え直すことができます。

他にも、中堅社員が興味関心のある仕事を任せる、というのも一つの方法です。しかし、その仕事にも慣れてくるとまた飽きを感じるようになります。そのため、中堅社員の意識の変化を促せる対策を行うことをお勧めします。

「より良くする」という意識がなくなる

中堅社員は、仕事に対してより良くする意識がなくなることがあります。時間が足りず効率的に仕事を進めるために、自分がやりやすいやり方で仕事を行おうとするためです。

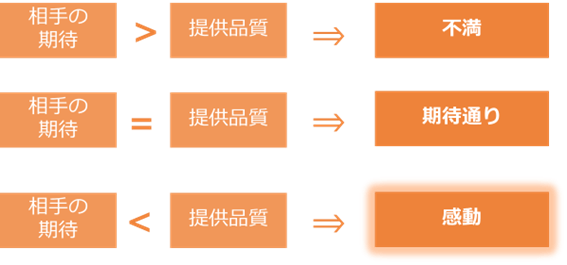

このような仕事だと、相手の期待に答えることはできますが、感動レベルを生み出すことはできなくなります。

効率化のために自分なりのやり方を持つことは問題ないですが、それによって相手の期待以上の仕事ができなくなると中堅社員にとっても組織にとっても良い結果となりません。期待に答えてくれるレベルの人は探せば他にもいるためです。  ※ 当社資料より一部抜粋

※ 当社資料より一部抜粋

<対策>

中堅社員の役割を改めて明確にし、当事者意識と責任を持って仕事を行ってもらうことを中堅社員に促せるようにしましょう。

そのためには、素晴らしい◯年目社員とは?そうではない◯年目社員とは?を中堅社員本人を含めた複数名で考えることがお勧めです。

複数名で考えることで、自身にはなかった視点に気付けます。また素晴らしい・そうでないを改めて言語化することで、現状を少し客観的に捉えられるようになります。そして、自分が素晴らしいと思うイメージと現実のギャップに気づき、意識の変化が生まれやすくなります。

| 素晴らしい◯年目社員とは? | そうではない◯年目社員とは? | |

|---|---|---|

| 組織にとって | ||

| 上司にとって | ||

| 後輩にとって | ||

| クライアントにとって |

上司や取引先との折衝や交渉が大変

中堅社員は、上司や取引先との折衝や交渉をする機会が増え、そのことに大変さを感じています。

それぞれの期待に答える案を考えるのは難しいためです。特に、上司と取引先の意見が異なる場合の仲介役となってお互いが納得できる決着を見つけることは大変です。

<対策>

中堅社員が折衝や交渉を行う機会がある場合は、中堅社員に寄り添って一緒に考えるようにしましょう。中堅社員は自身の視点のみで考え込んでしまっている可能性があるためです。

異なる視点や意見を伝えると、今まで見えていなかった解決策を考えられる可能性があります。また、一緒に考えてくれるという行動が中堅社員にとっては、安心感と負担の軽減に繋がり、仕事をスムーズに進めることにも繋がります。

上司からの期待に対してプレッシャーやストレスを感じる

中堅社員は、上司からの期待に対してプレッシャーやストレスを感じることがあります。責任感の大きい仕事を任されることが増えてくるためです。上司は、中堅社員に対応できる力が付いてきたことを見込んで依頼をしています。一方で、中堅社員側はそのような力はまだ自分にないと感じやすいです。

中堅社員は日々の仕事に追われる中で、自分にどれほどの実力が備わっているのかをあらためて知る機会が少ないためです。

<対策>

上司が中堅社員に期待を伝えるときは、ポジティブフィードバックを一緒に行うようにしましょう。

中堅社員自身では気づけていない成長した点や、評価すべき点を中堅社員に伝えることで、中堅社員は成長実感を得ることができます。自分が成長していることを実感できると、期待を重くて辛いものではなく、期待されていて嬉しい、頑張ろう、というポジティブなエネルギーに変換することができます。

また、意味ある失敗は歓迎すべきものとし、チャレンジを応援する姿勢をみせることも大切です。

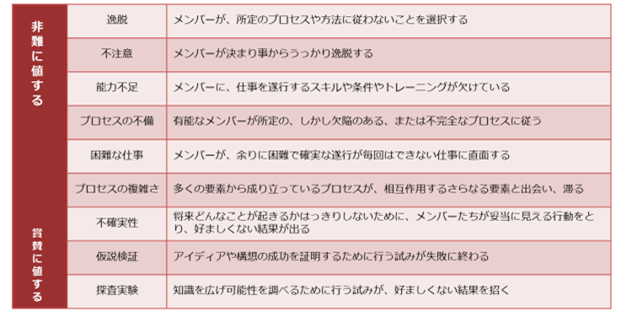

難易度の高い仕事を遂行する上では、失敗はつきものです。失敗への恐れがストレスになっている場合も多いでしょう。その場合には、下記の失敗の種類の中で歓迎できる失敗は何か、などを事前に中堅社員に伝えるようにすると良いでしょう。

下の図は失敗の種類を、非難に値する失敗と賞賛に値する失敗をまとめた内容です。どんな失敗を歓迎するものとするのかをわかりやすくするためにご活用ください。  ※ 当社資料より一部抜粋

※ 当社資料より一部抜粋

関わる人が増えて統率するのが大変

中堅社員は、関わる人が増えて統率するのが大変と感じる人もいます。関わる人が多くなればなるほど、業務が増え、皆が納得する答えを導き出すことが難しくなるためです。

中堅社員は、プロジェクトによって部署を跨いだり、多くの関係者に協力をしてもらいながら仕事を進める必要がある仕事が増えてきます。関わる人が増えると、連絡のやり取りや打ち合わせが増えるなど業務が増えます。その上で、さらにそれぞれの意見を統合して答えを出していく必要があります。

<対策>

中堅社員が、各部や人との調整に苦戦している様子や、進め方について相談があった場合は、上司として働きかけられるところをサポートするようにしましょう。仕事の中では、中堅社員より上の役職の人が出ていくと「〇〇さんがそういうのであれば」と言って納得してくれることもあるためです。中堅社員に状況をヒアリングし、適切なタイミングでサポートできるようにしましょう。

自身のスキルや知識のアップデートが必要と感じる

中堅社員になると、今まで培ってきた経験とスキルで仕事を進められそうですが、自身のスキルや知識のアップデートが必要と感じる人もいます。時代の流れが早くなっているためです。

特にコロナ禍は、テレワークやオンラインミーティングなど、今まで機会がなかったことを行うことが増えました。中堅社員となっても、初めて経験することは、知識がないと対応することができません。また、ネットワークを活用したサービスは日々情報が更新されていきます。そのため、随時知識のアップデートや新たな情報に対する学びの機会が必要になります。

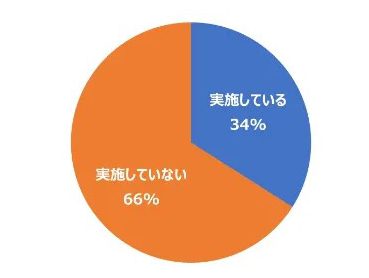

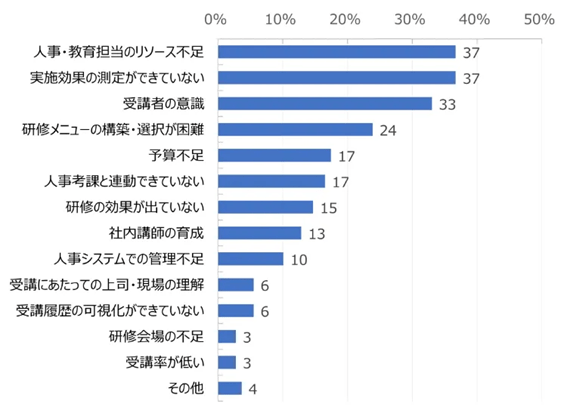

しかし、中堅社員に対しては、育成のフォローが手薄になっていることが多いです。HR総研が2021年8月23日~30日に実施した「人材育成(階層別研修)」の調査によると、中堅社員研修の実施状況は、「実施している」が34%、「実施していない」が66%で、実施していない企業が多数派であることが分かります。  また、中堅社員研修の運営上の課題としては、「人事・教育担当のリソース不足」が2位と並んで最多の37%となっています。

また、中堅社員研修の運営上の課題としては、「人事・教育担当のリソース不足」が2位と並んで最多の37%となっています。  ※ HR総研が2021年8月23日~30日に実施した「人材育成(階層別研修)」の調査資料より一部抜粋

※ HR総研が2021年8月23日~30日に実施した「人材育成(階層別研修)」の調査資料より一部抜粋

リソースの問題で、中堅社員まで育成をフォローしきれていないことが分かります。中堅社員は、これから組織の中心となっていく、とても大切な人たちです。

<対策>

中堅社員が仕事をより良くするために必要なスキルを渡す支援ができないか、今の自組織の状況をみて検討しましょう。

中堅社員が必要と感じているスキルを渡すことで、中堅社員の成果が高まり、組織にとってもポジティブな影響を与えることができます。また、組織から期待されていることを感じ、モチベーションの向上に繋がる場合もあります。

決定権がないので、上司に確認しないといけないのが面倒

中堅社員は一人で仕事を進めることが多いですが、決定権までは持てていないことが多く、上司に確認しないといけないのが面倒だと感じている人もいます。上司に確認してもらうためのスケジュール調整をしないといけなかったり、上司の意見によって仕事を自分の思うように進めることができなくなるためです。

特に、中堅社員が進めていた方向と全く異なる意見を言われたり、論点のズレたフィードバックを受けると、意味のない時間に感じてしまい、より一層面倒になります。

<対策>

中堅社員が出した案に対する背景や今までの流れをしっかり汲み取りましょう。中堅社員の意見を尊重する、という姿勢も大切です。何事も上司が決めてしまっていては、中堅社員自身も、仕事への当事者意識が減ってしまいます。もし、あまりにも上司と中堅社員との方向性のズレが多発している場合には、依頼プロセスの見直しも必要となるでしょう。

業務量がとにかく多い

中堅社員は業務量が多くなりがちです。仕事のことを一通り理解していて、一人で仕事を進められるため、周囲から仕事を依頼されやすいためです。中堅社員は依頼された仕事を後輩に依頼することもできますが、自分でやった方が早くできるという判断から、たくさんの仕事が溜まっていってしまいます。

また、中堅社員の日々のスケジュールや抱えているタスク量を把握している上司は少ないです。業務量を調整する人が中堅社員自身になるため、自分で仕事量を調節できるようにならないと、仕事を受け続け、どんどん溜まっていってしまいます。もちろん、中堅社員自身が、自分のできる範囲の業務になるように調整することが必要ですが、依頼された仕事を断ることができず抱え込んでしまう中堅社員もいます。

業務を抱えすぎてしまうと、一つ一つに対する仕事の質が下がってしまったり、プライベートの時間が持てないことに不満を感じたり、突然体調を崩したりしまう可能性があります。そうなると、チームや組織にとって大きな痛手となります。

<対策>

中堅社員に仕事を依頼するときは、中堅社員の業務量を確認し、業務を抱えすぎていないことを確認するようにしましょう。仕事を依頼する時点で、どの範囲までなら中堅社員へ無理なく依頼することができるかがわかると、上司も対策を行うことができます。

ここまでで中堅社員自身の業務遂行に関する中堅社員のあるある8つとその改善策をお伝えしました。

2)中堅社員の『チームワーク』に関する”お悩みあるある”と対策3選

チームのメンバーからの発言が少なくて困る

中堅社員の中には、チームのメンバーからの発言が少なくて困っている人がいます。メンバーが納得できているかが不安に感じるためです。メンバーからの意見が出にくい状況として考えられるのが、心理的安全性のある場を創れていないということです。

<対策>

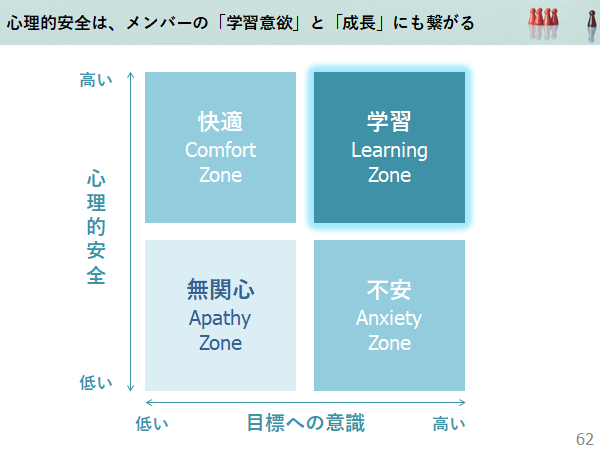

中堅社員へ心理的安全性のある場創りについて学ぶ機会を創ることをおすすめします。

当社の心理的安全性の高い場を創るワークショップでは、コンフォートゾーン(ぬるま湯)ではなくラーニングゾーンを創るための具体的な手法を学ぶことを目的としています。  ※通常横軸は ‘責任’ という表現をされますが、分かりづらさもあることから、アーティエンスでは’目標への意識’としています。

※通常横軸は ‘責任’ という表現をされますが、分かりづらさもあることから、アーティエンスでは’目標への意識’としています。

※「『チームが機能するとはどういうことか』エイミー・C・エドモンドソン」を参考に、アーティエンスが作成(チームビルディングワークショップから一部抜粋)

心理的安全性のある場を創るためにどうしたら良いかがわかると、そのために行動することができます。すぐに学習ゾーンに行くことは難しいですが、中堅社員が率先して自身の意見を発信したり、後輩の意見を聞くという行動が生まれることで、徐々に心理的安全性のある場を創ることができていきます。

【関連記事】心理的安全性研修のゴールは何?|企画・実施時のポイントを解説

メンバーの特性を理解するのが難しい

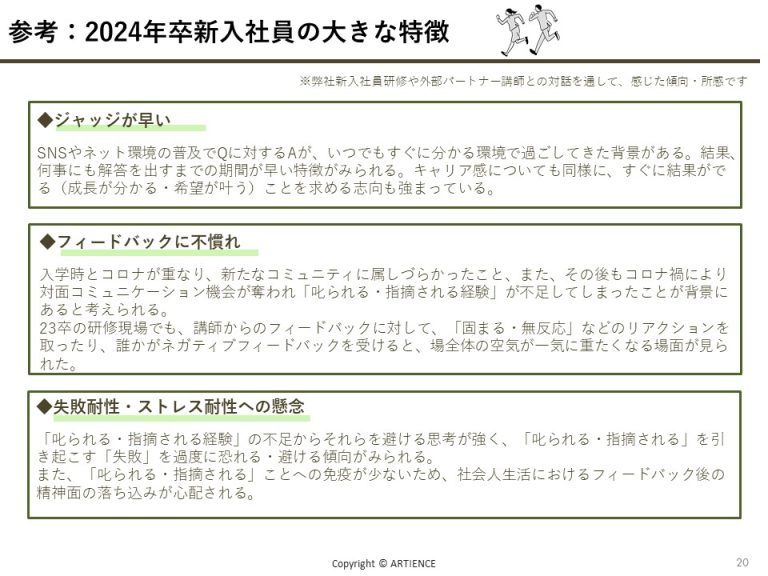

中堅社員は、メンバーの特性を理解するのが難しいと感じています。特性の理解には多くの時間が必要だと思っているためです。しかし、メンバーが育ってきた環境や情勢を知ることで、特性を理解しやすくなります。そのため、メンバーが育ってきた環境や情勢を中堅社員に共有するようにしましょう。

例えば、当社が調査した2024年度入社の新入社員の特徴としては、次のようなことがありました。  このような情報を知っていると、特徴に対応できるような育成を考えることができます。

このような情報を知っていると、特徴に対応できるような育成を考えることができます。

もちろん、個人によって特性は異なりますが、前提としてメンバーが育ってきた環境や情勢からの特徴を把握できていると、個人の特性が理解しやすくなります。

価値観の違うメンバーの扱いに困る

中堅社員は、価値観の違うメンバーの扱いに困っています。価値観が異なると、チームとして一体感を持って仕事を進めることが難しくなるためです。時代の流れが早くなった今、育ってきた環境や情勢、周囲にあったものが異なるため、価値観が異なるのは当たり前です。

そのため、価値観が違うことを受け止めて、その上で、チームとしてやらなければならないこととどのように統合していけばいいのかを考えることが必要です。そのやり方を中堅社員がイメージできるようにするためにも、上司が中堅社員に対して、価値観を確認するような対応を行えると良いです。

例えば、営業は対面でないと効果がない、という意見を持っている上司と、オンラインでの営業でも問題なく行える、という意見を持っている中堅社員がいるとします。その際に、上司が一方的に営業は対面でないとダメだと伝えるのは意味がありません。そうではなく、なぜオンラインでも大丈夫だと思うのか、など中堅社員の考えの背景にある価値観を理解しようとする対話をしましょう。

中堅社員が上司からそのような対応を受けると、中堅社員も後輩に対して同じように価値観を理解しようとする姿勢を取るようになります。

ここまででチームワークに関する中堅社員のあるある3つとその改善策をお伝えしました。

3)中堅社員の『後輩育成』に関する”お悩みあるある”と対策3選

育成の仕方がよくわからない

中堅社員となると後輩の育成を任されることが増えますが、育成の仕方がよくわからないと感じている人もいます。育成をするためには、育成のためのスキルが必要になるためです。育成のためのスキルを学ぶ機会がないと、育成の仕方がわからない状態になるのは当然です。

<対策>

育成するためのスキルを学ぶ機会を設けるようにしましょう。

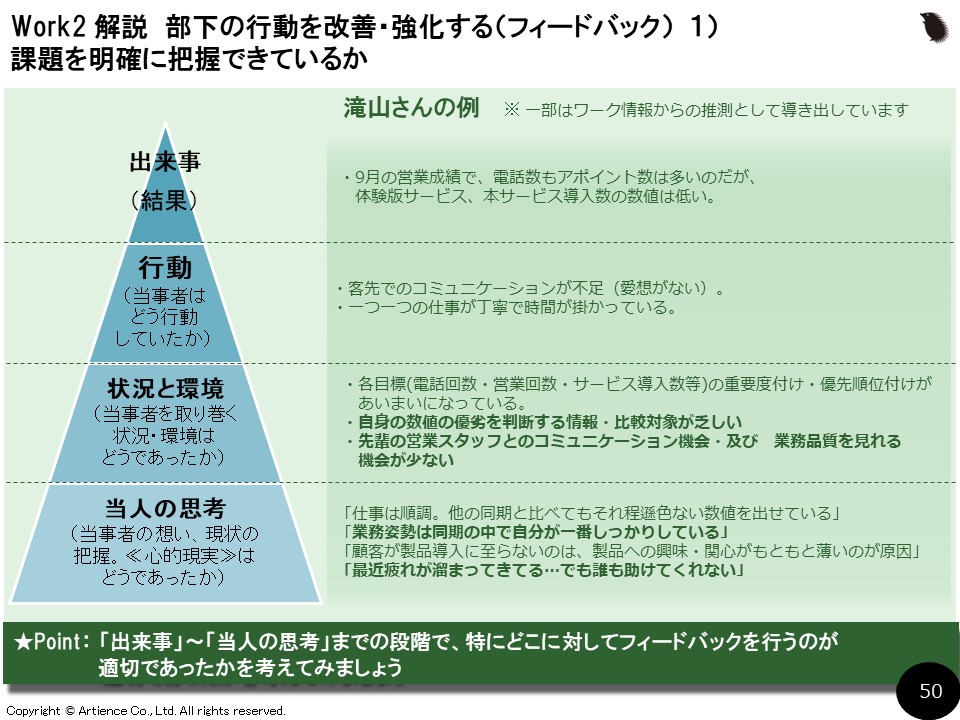

当社の部下・後輩育成OJTトレーナー研修では、育成に必要な育成計画、ティーチング、フィードバック、コーチングという4つのスキルをケーススタディを通して学んでいきます。

中堅社員がスキルを身に着けることで、中堅社員の育成の負担を軽減することができます。また、良い育成を行うことで後輩の成長にも期待ができるようになります。

若手社員に対する指導や教育に時間を取られる

中堅社員は、若手社員に対する指導や教育に時間を取られてしまいがちです。指示がよくないと、何度もやり直しが起きたり、全く異なるアウトプットが出てくる可能性が高くなるためです。

<対策>

中堅社員自身の時間を削らないようにするためにも、中堅社員には、後輩への指示やアドバイスの仕方を学んでもらうようにしましょう。

例えば、後輩が指示を理解できているかを確認するために、上司や先輩から「今私が伝えたことを自分の言葉で説明してもらえる?」などと声をかけて、理解度を確認すると良いです。説明してもらうことで、どの程度理解できているのかを確認することができます。他にも、後輩が同じミスを繰り返して困っている、という場合は、中堅社員が根本的なミスを改善する指導を行えているかを確認しましょう。

例えば、電話で先方のお名前を確認し忘れてしまったというミスに対して、「次回からはお名前を忘れないようにしてね」と指導したとします。しかし、この伝え方だと、折り返しの電話番号を確認し忘れる、という新たなミスが起こりかねません。なぜなら、確認をし忘れないためにどうしたらいいか、という点を指導できていないためです。

このように中堅社員が本質的なアドバイスをできていない場合も多いです。後輩が指示やアドバイスに対してどこまで理解しているのかを確認しながら、相手に合わせて伝えることが必要です。

答えを探しに来る若手社員にストレスを感じる

若手社員が答えを探しに来ることに対して、中堅社員は悩みを感じています。若手社員自身の考える力がいつまで経っても成長していないように感じるためです。

<対策>

そうならないために、中堅社員へ若手社員が答えを探しにきた時の対応を伝えるようにしましょう。若手社員が答えを探しにきた時の対応の流れとしては、以下のような流れになります。

中堅社員は時間が足りない状況のことが多いため、早く話を切り上げようと答えを伝えたくなってしまうと思います。しかし、それでは若手社員が成長することはできません。若手社員が成長できないと、ずっと若手社員が答えを求めにくることになります。時間を長期的にみると、若手社員に成長してもらった方が、中堅社員の時間を使わなくて良いことがわかるはずです。

ここまでで後輩育成に関する中堅社員のあるある3つとその改善策をお伝えしました。

4)中堅社員の『中間ポジション』としての”お悩みあるある”と対策3選

上層部の方針の伝え方に悩む

中堅社員は上層部の方針を後輩に伝えることに悩んでいます。どう伝えると後輩が受け取ってくれるのかを一度考えから伝えないといけないためです。

このときに中堅社員に必要なのが、上層部からの言葉を新入社員・若手社員に分かりやすく伝えることです。上層部からきた言葉をそのまま伝えるのでは、若手社員が理解しきれないことがあるためです。

<対策>

若手・中堅社員が「行動したいと思える目標」でかつ、「やることが理解できる」ように通訳して伝えるように意識してもらうようにしましょう。

例えば「現場のチャレンジの機会の創出のためにも、今年中に新商品を最低3つ開発できるようにして欲しい」という目標が上からきたとします。この内容を、「行動したいと思える目標」でかつ、「やることが理解できる」というポイントを意識すると次のような伝え方をすることができます。

などです。上層部と新入社員では、組織の中で見えている世界が全く異なります。そのことを意識して後輩へ伝えてもらえるようにしましょう。

上司と中堅社員での部下指導の方針のズレに悩む

中堅社員は、上司と中堅社員で後輩に対する指導の方向性にズレがあることに悩んでいます。中堅社員がイメージする後輩の成長を促すことが難しくなるためです。

<対策>

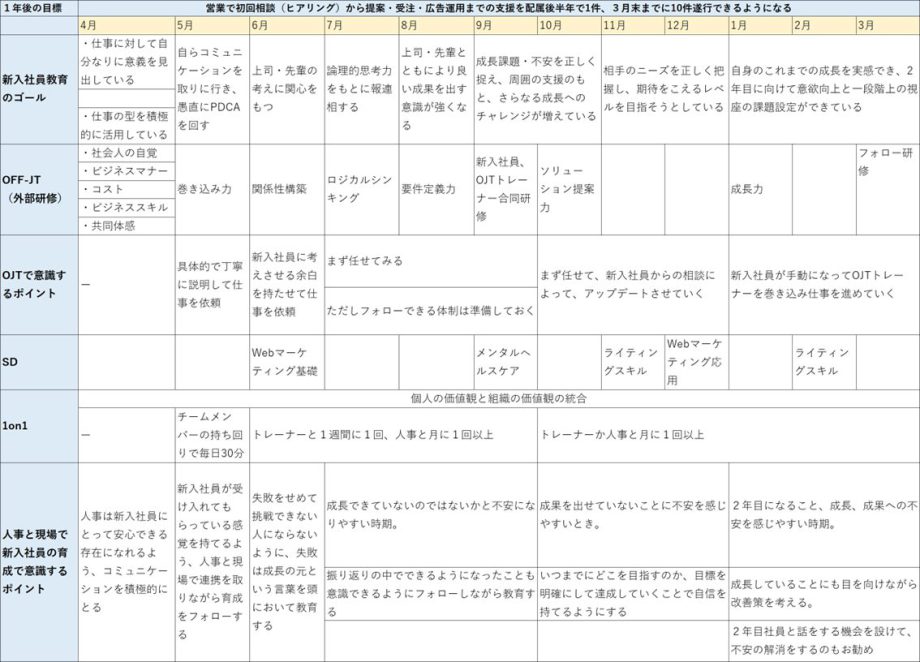

上司と後輩の指導の方向性のズレをなくすためには、後輩の育成計画を細かく作成し、チーム全体で共有することが必要です。

年間の目標が何で、そのために一ヶ月ごとに何をしていく必要があるのかを設計した育成計画があり、その内容を共有できていると、大きく方向性がズレることはありません。

下記は新入社員向けの育成計画です。

この内容を参考にして、育成計画を人事と現場社員とともに作成し、共有しましょう。

後輩に成績やポジションを抜かれることにショックを受ける

中堅社員は、後輩に成績やポジションを抜かれることにショックを感じることがあります。中には自分を卑下してしまったり、自分の昇格を諦めてしまう方もいます。このような感情を持つと、中堅社員のモチベーションが下がってしまいます。

<対策>

中堅社員には上司や人事から説明をするようにしましょう。なぜ後輩が上のポジションにいくのか、中堅社員がどうすれば昇格することができるのか、中堅社員に期待していることなどを伝えます。

そうすると、中堅社員は自分への自信を落としすぎずに後輩が上のポジションにいくことを受け入れられるようになります。中堅社員の精神的なフォローを行うことを大切にしましょう。

ここまでで中間ポジションとしての中堅社員のあるある3つとその改善策をお伝えしました。

5)中堅社員の『キャリア』に関する”お悩みあるある”と対策3選

自身の成長やキャリアパスについて悩む

中堅社員は、自身の成長やキャリアパスについて悩みます。進路変更をする場合は、今が最後のチャンスだと考える人が多いためです。中堅社員は、この会社に居続けていいのか?、この会社に未来はあるか?、これからどのように活躍することができるのか?など不安に思っていることがたくさんあります。

<対策>

中堅社員への1on1や面談の時間に、どのようなキャリアを描いているのか、そのために自組織でできることは何かを一緒に探求するようにしましょう。そして、中堅社員が安心できるキャリアを自組織で描けることを確認しましょう。

プライベートと仕事のバランスをとるのが大変

中堅社員は、プライベートと仕事のバランスに難しさを感じます。中堅社員の年齢になると、結婚したり、子どもを持ったり、親の介護があったり、などいろんな変化がある時期だからです。プライベートと仕事の両立に苦戦する中堅社員も多くいます。

<対策>

組織としては、中堅社員が無理なく働けるような支援をすることが求められます。

例えば、親の介護のために、業務に支障がない程度テレワークを行える日数を増やしたり、子どもの面倒を見れるように時短勤務やフレックス制を適応できるようにするなどです。

組織が成長するためには、社員が最大限の力を発揮できるようにすることが求められます。そのために、適宜組織のルールを見直し、組織としても無理のない範囲で柔軟に対応できるようにしましょう。

管理職の苦労を間近で感じ、管理職になりたくないと思う

中堅社員は管理職と接する機会が増えます。管理職が忙しくしている姿や日々苦労している様子をみて管理職になりたくないなと思うようになります。昔は、一つの会社で役職をあげていくことを求める人が多かったですが、時代は変わり、忙しくて大変なのであれば積極的に管理職になりたいと思わない、という人も増えました。しかし、管理職がいなくなると、今の組織の体系で仕事を回すことは難しくなります。

<対策>

管理職になりたくない理由を正しく把握し、打ち手を打つことが必要です。企業によって管理職になりたくない理由は様々です。そのため、まずはその理由を正しく把握しましょう。

例えば、

・管理職自身のモチベーションが低く、管理職への憧れが減っている

という場合には、管理職自身に対して打ち手を打つ必要があるでしょう。また、

・管理職自身はモチベーションは高いけれど、周囲から見ると「ただ忙しい人」に見える

という場合には、管理職と中堅社員との相互理解を進める方法が良いかもしれません。普段は聞いたことのない、管理職の仕事にかける想いを聞くことで、管理職への見方が変わってくるかもしれません。

管理職の姿をみて、中堅社員が憧れを抱くようになると、積極的に管理職になりたいと思うようになり、組織も円滑に回っていくことができます。ここまででキャリアに関する中堅社員のあるある3つとその改善策をお伝えしました。

今回の記事では合計22個の中堅社員あるあるをご紹介しました。自組織の中堅社員もこのような思いを感じている可能性があります。

ぜひ中堅社員の状況を把握し、対策が必要な内容については今回ご紹介した改善方法を自組織なりにアレンジしてご活用いただけたらと思います。中堅社員のあるあるに対して施策を行うことで、中堅社員が今以上に活躍し、組織の成長をも促せるようにしましょう。

6)まとめ

今回は、中堅社員が感じているあるあるを22個紹介し、その対応策をお伝えしました。

業務遂行に関する中堅社員のあるある

・業務内容に飽きてきた

・「より良くする」という意識がなくなる

・上司や取引先との折衝や交渉が大変

・上司からの期待に対してプレッシャーやストレスを感じる

・関わる人が増えて統率するのが大変

・自身のスキルや知識のアップデートが必要と感じる

・決定権がないので、上司に確認しないといけないのが面倒 ・業務量が多い

チームワークに関する中堅社員のあるある

・チームのメンバーからの発言が少なくて困る

・メンバーの特性を理解するのが難しい

・価値観の違うメンバーの扱いに困る

後輩育成に関する中堅社員のあるある

・育成の仕方がよくわからない

・若手社員に対する指導や教育に時間を取られる

・答えを探しに来る若手社員にストレスを感じる

中間ポジションとしての中堅社員のあるある

・上層部の方針の伝え方に悩む

・上司と中堅社員での部下指導の方針のズレに悩む

・後輩に成績やポジションを抜かれることにショックを受ける

キャリアに関する中堅社員のあるある

・自身の成長やキャリアパスについて悩む

・プライベートと仕事のバランスをとるのが大変

・管理職の苦労を間近で感じ、管理職になりたくないと思う

中堅社員がよくつまづく点や悩みについて、自組織の中堅社員に当てはまっていそうだと感じたら、中堅社員への支援を今回の記事を参考にしながら検討していきましょう。中堅社員へフォローを行うことができると、今後組織の中心を担ってくれるような人材に中堅社員を育成することができます。

当社では中堅社員向けの研修を実施しています。中堅社員の悩みに合わせて適切な研修を行うことで、中堅社員の不安を取り除き、成長を促していきましょう。

当社の中堅社員向け研修について詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にお問合せください。ご希望に合わせて、研修のテキストをご覧いただくことも可能です。

中堅社員に適切なフォローを行うことで、中堅社員にとっても組織にとってもポジティブな影響を与えられるようにしましょう。

≫中堅社員研修一覧をみる

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。