- [ コラム ]

管理職研修は4種類!【種類別】目的とおすすめの研修内容12選をご紹介

- 「管理職研修には、どんな種類があるのだろう?」と思い、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。結論からお伝えすると、管理職研修は大きく下記の4種類に分けられます。1.新任管理職研修2.次世代リーダー育成(上級管理職)研修3.パフォ

- 詳細を見る

【事例あり】システム思考研修の実施前に知っておきたいこと│期間や対象層、フォローの決め方

更新日: ー

作成日:2022.12.29

「システム思考研修について情報を集めてほしいと言われたけど、どこから集めればいいのか?」

「システム思考研修について情報を集めてほしいと言われたけど、どこから集めればいいのか?」

「システム思考研修って何をすればいいのか?」

「おすすめのシステム思考研修って何?」

など、システム思考研修に関してお悩みの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

社員がシステム思考を上手に活用できると、「ずっと悩まされていた問題の思わぬ解決策が見つかる」「部署間の対立が解消される」「ひとり一人は最善を尽くしているはずなのに、なぜかうまく行っていないことの真因がわかる」などの効果があります。

とはいえ、システム思考研修は、ロジカルシンキング研修や問題解決力研修と比べると、導入数が少ない傾向があり、システム思考研修をどのように導入していけばいいのか、お悩みの方も多いかと思います。

そこで、本コラムでは、システム思考研修を検討する際のポイントやシステム思考研修の具体的な内容についてご紹介します。この記事を読んで、システム思考研修の検討に役立ててみてください。

▼資料ダウンロード(無料)

詳細情報を資料にまとめております。

ダウンロードいただくと、いつでもご覧いただけます。

アーティエンス株式会社

目次

1)今、なぜ「システム思考」研修を導入した方がいいのか?

VUCAに必要とされるシステム思考

システム思考とは、「物事の全体像を捉え、構造を把握するための思考法」で、ますます複雑化する課題を解決するための手法として注目されています。近年、VUCAワールドと言われるように、世界情勢、ビジネス環境の複雑さが増し、未来が予測できない、変化のスピードが年々高まっているなど、私たちが向き合う問題の難易度も高まっています。

例えば、当社もお客様から、下記のようなご相談をいただくことが増えてきています。

・今まで上手くいっていたやり方が、だんだん上手くいかなくなってきた

・これまで以上に努力はしているはずなのに、なかなか成果が出ない

・個々人は優秀なはずなのに、組織としては成果が出ない

・組織内の問題がたくさんあり過ぎて、どこからどう手をつけていいのかわからない

・そもそも組織のコミュニケーションに課題があり、同じ事象を見ても同じ問題だと捉えてもらえない

上記問題に対して、よくあるアプローチは「状況対応」と「分析的問題解決」です。

状況対応

目の前の問題を取り除くアプローチです。典型的なものとして「売り上げが上がらないから、訪問回数を増やす」「エンジニアの数が足りないから採用を増やす」などがあげられます。

分析的問題解決

物事の真因を見抜いて、そこに手を打つアプローチです。具体的には、「売り上げが上がらない要因は『提案時に要件をヒアリングしていないこと』を突き止め、要件をSFAに入れる仕組みを取り入れる」「エンジニア数の不足は、退職率が当初の想定や競合他社と比較しても高いことによるものであることを突き止めて、退職を抑制することに予算と時間を割く」などです。

しかし、これらの問題は、単純に営業の問題、採用の問題ではなく、経営全体の問題、マネジメントの問題であることも多々あります。本来は、経営の問題、マネジメントの問題であるにも関わらず、営業の問題、採用の問題など部分的な取り組みでは、どこかで限界を迎えます。

分析的問題解決は、個別の事象を扱うには適していますが、全体観を捉えた問題解決には向きません。今のビジネス環境では、表面的な問題だけではなく、その問題を創り出している構造を捉え、根本的な変化を生み出すことが強く求められています。その際の思考法として、「システム思考」が着目されているのです。

システム思考を学ぶとビジネスにおいて必須となる3つの能力が身に付く

システム思考を学ぶことで得られる、3つの能力をご紹介します。

①物事の全体を捉えようとする習慣が身に付く

部分ではなく、問題の全体像を捉え、そこから示唆を引き出す思考習慣のことです。部分ではなく、問題の全体像を捉える能力は、特に広い視野が必要とされるマネジメントやリーダーシップにおいて重要です。

例えば、先ほどの問題のように、例えば売り上げが上がっていないという際にも、短絡的に営業部の責任だ、と捉えるのではなく、もしかしたら経営全体やマネジメントも関わる問題かもしれないと捉えると、打ち手も変わってくるはずです。

このように、システム思考を身に付けると、問題の事象を取り巻く要素の全体像を明らかにできるようになります。

②自分が問題に関わる当事者である理解が深まる

一見、自分には関係ないと思われることにも、実は影響を及ぼしていたことに気づけることです。管理職やリーダーになると、何気ない言動が周囲に影響を及ぼすことがあります。しかし、その影響に気づくのが難しい場合もあります。その際にシステム思考を活用すると、自分の言動が部下にどんな影響を与えていたのかに気づきやすくなります。

例えば、部下の成績が悪いと悩んでいる上司がいたとします。その際、多くの場合は、上司である自分に悪いところはなく、部下だけが悪いと捉えてしまいがちです。しかし、実際によくあるのは「上司が部下の話に耳を傾けておらず、その様子を見て、部下がやる気を失い、結果として業績が上がらない」などの場合です。この際に、ただ部下が悪いと決めつけて、営業研修などを受けさせてもあまり効果がないことは想像に難くありません。

このように「部下が悪いので、部下をどうにかしないと」という考えから「自分の言動を変えよう」と捉え方が変わります。これが「自分が問題に関わる当事者である理解が深まる」ということです。

③表面的な事象ではなく、本質を洞察する力が身に付く

システム思考に馴染んでくると、ある問題が起こった際にすぐに解決策に飛びつくのではなく、全体を捉えた上で真因を捉え、本質的な問題を発見することができるようになります。

例えば、上記の売り上げが上がっていないという問題では、全社的な営業方針や戦略の立て方が曖昧で、個人としては努力をしていたものの、組織としては戦力が分散しているといった真因が明らかになる、というようなイメージです。

論理的・分析的問題解決だと、真因を1つに突き止めようとするので、営業が悪い、経営が悪い、製造が悪いなどの犯人探しになりやすいです。一方で、システム思考は、全体を捉えた上で、それぞれの要素の繋がりから洞察を深めるので「営業はここがうまくいっていない、経営と製造にはこれが必要」など全体を押さえた上で、本質を見抜けるようになります。犯人探しにならない思考法とも言われています。

このように、「状況対応」や「分析的問題解決」では解決できない問題にもアプローチできるようになることが、システム思考を学ぶメリットです。

システム思考を学ぶと動的な問題を的確に捉えられるようになる

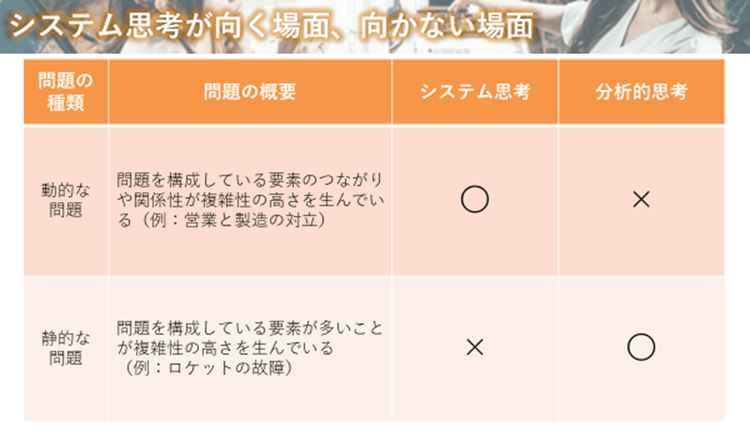

システム思考も手法の一つであり、向く場面と向かない場面があります。それは、システム思考が得意とする「問題の種類」が異なるからです。動的な問題についてはシステム思考が有効で、静的な問題には分析的思考が有効です。以下に問題の種類と思考法の関係について整理しました。  ※ システム思考研修のご紹介資料より一部抜粋

※ システム思考研修のご紹介資料より一部抜粋

動的な問題とは、問題を構成している要素がそれぞれ繋がっていて、且つその要素同士が影響を与え合っている問題です。

例えば、営業が受注を増やすと、製造の生産キャパシティが溢れてしまい、不良品が増える、納期に間に合わなくなるといった問題です。この問題は、受注数と生産キャパシティが影響し合っています。

この問題は、ただ営業の活動量を減らせばいいわけでもないですし、一方で、製造の生産キャパシティに投資することだけでも状況は改善しません。営業の活動量を押さえれば、受注数や売り上げが減り、必要な設備投資もできなくなります。しかし、生産キャパシティだけに投資しても、今度は余剰在庫が生まれ、その在庫を売り込むために値下げをして売り、結果として利益率が落ちるなどといった別の問題を引き起こすこともあります。

上記の場面で、システム思考を活用すると「売上の一定割合を生産設備のキャパシティを増強するために利用する」などが解決策として考えらえます。このように、相互に影響し合っている問題の場合、全体を捉えるシステム思考が有効です。

静的な問題とは、問題を構成している要素が複数あったとしても、その要素同士が影響を与えあってはいない問題です。

典型的なのは、機械の故障です。機械の故障の場合、一部の故障であれば、すべてを取り替えなくても故障箇所の部品だけを取り替えれば正常に作動するようになります。こういった場合は、どこが故障をしているのか?を突き止めることが重要で、分析的思考が活用できます。

ここまでのように、システム思考が得意な領域、分析的思考が得意な領域がそれぞれあります。システム思考は、動的な問題を的確に捉えられるようになるという特徴があり、動的な問題を解決したい際にはシステム思考を身に付けることが有効です。

システム思考の活用場面は日常に多く存在する

システム思考の活用場面は日常に数多く存在します。

例えば、以下のような場面では、分析的思考ではなく、システム思考を活用することが有効です。

①うまくいかない解決策

「うまくいかない解決策」とは、システムの中にいる登場人物が、それぞれが最適だと思った解決策を取ることによって、かえって、全体がうまくいかなくなる状態のことです。

例えば、上司がチームの目標を達成すべく、部下が行った仕事に対して厳しくフィードバックを行い、目標を達成するものの、上司はフィードバックに時間を取られる、部下は厳しいフィードバックによりやる気を失い、パフォーマンスが下がり、ますます上司が部下の仕事を引き受けざるを得ない状態が続いてしまうといった問題のことです。

この状態がエスカレートすると、誰もが必死に努力せざるを得ない状況に追い込まれるとともに、結果として、誰も望まない結末に至ってしまいます。このような状況では、「抵抗のために使っていたエネルギーを止めること」「個別の目標ではなく、全員が力を合わせて向かえる、より重要な目標を再定義すること」が有効です。

誰もが最善を尽くしている。にも関わらず、状況は一向に改善せず、むしろ悪化している、そんな時には「うまくいかない解決策」のパターンに入っており、システム思考を活用して、問題の全体像を捉え直すことが有効です。

②共有地の悲劇

「共有地の悲劇」とは、有限性のある資源を共有している際に、資源を過剰に使用してしまい、取返しのつかない状況に至ってしまう状態のことです。

例えば、既存事業のプレイヤーが、同時に新規事業の立ち上げを求められる場合などです。新規事業は不確定要素も多いため、どうしても時間やエネルギーを費やすことが必要になります。すると、既存事業に掛けられる時間が減り、今度は既存事業の目標を達成することが難しくなります。そうなると既存事業へのプレッシャーが高まり、今度は新規事業が疎かになっていきます。この状況が続いていくと、新規事業も既存事業も中途半端な成果に終わってしまいます。

このような状況では、新規事業と既存事業の担当者を分ける、新規事業と既存事業のバランスを鑑みた目標設定にするなどの調整が必要です。組織全体やチームが、自分の利益や目の前の利益に向かって動いてしまっているなどの際には「共有地の悲劇」が起こっているので、システム思考を活用して、問題の全体を俯瞰するようにしましょう。

③低パフォーマンスへの漂流(目標のなし崩し)

「低パフォーマンスへの漂流」(目標のなし崩し)とは、一度悪化した状態が、ますます悪化していき、目標が達成できないとなった時に、短期的な解決策として、長期的な根本目標を下げるといった状態です。

例えば、品質を特に大切にしている企業が、思わぬ競合他社の値引き攻勢にあっているとします。その際、既存顧客からの値下げの圧力が高まり、売り上げを落とすわけにはいかないので、値下げを行います。ただ、値下げだけをしていては利益率が下がってしまうので、致し方なく品質基準を少し落として対応しようとする、というような問題です。そして、中長期的には、品質がとても下がってしまい、顧客離れが起きてしまうということが起きます。

「低パフォーマンスへの漂流」(目標のなし崩し)は、目の前の状況をどうにかしようとする「状況対応」を担っているときに起こりやすいです。この際に重要なことは、長期的な根本目標に立ち返ることです。短期的には状況を打開する必要があったとしても、どこかのタイミングで再び長期的な目標に意識を戻す必要があります。つい問題にはまりこんでいると、短期的な解決策を繰り返していくうちに、後戻りができないところまで状況が悪化してしまいます。

こういった場面でシステム思考を活用すると、短期的な解決策を繰り返していくだけでは、根本的な問題解決に至らないことが明らかになり、早めに長期的な目標に意識が向かいやすくなります。

④エスカレート

「エスカレート」とは、こちらが抵抗すると相手がもっと強い力で抵抗し、さらに自分が強い力で抵抗しなければならなくなる状態のことです。

例えば、値下げ競争などは典型的なエスカレート問題だと言えます。エスカレートから脱却するには、一時的な不利が想定されたとしても、一度エスカレートの手を緩めることが不可欠です。例えば、ターゲットを変えて値下げをストップするなどして、値下げが行われ続ける環境から脱出するなどです。

エスカレートしている際に、エスカレートの手を緩めることは、直感に反することが多いです。だからこそシステム思考を活用して、関係者間での認識を合わせ、直感には反するものの有効な施策であるとの共通認識を得ることが重要と言えます。

⑤成功者はさらに成功する

「成功者はさらに成功する」は、勝者がそこで得たものを元に、さらにもっと勝てるようになる状態のことです。

例えば、エース人材は、やりがいがあり、且つ難易度の高い仕事を任せられる傾向があり、その経験をもとにさらに成長していきます。一方で、力量も経験もない人材は、成長する仕事が与えられにくく、成長も鈍化しやすいです。

資源(今回で言えば成長できる仕事や、個人のスキル)が無限の場合は、このサイクルが回っても大きな問題にはなりませんが、資源が限られている場合には、勝者が敗者から資源を奪うことになり、勝者と敗者に分かれる構造になってしまいます。市場経済もこの状態に陥ることが多く、市場経済下では、企業の規模は大きくなっていきますが、企業の数は減っていく傾向があります。

この状態から脱却するには、定期的に条件が公平になるよう調整を行うことが有効です。今回の事例で言えば、ただ成り行き任せにするのではなく、成長できる仕事を意図的にアサインするなどです。他にも、独占禁止法は、競争のモラルを破壊するほどの偏りが生じないように、公平を調整するための施策の一つです。企業経営においては、インセンティブの設計などに活用することができます。

⑥介入者への責任転嫁(問題のすり替わり)

「介入者への責任転嫁(問題のすり替わり)」とは、目の前の問題に対して、即効性のある解決策を実行していたが、徐々に効果が薄くなったり、本質的な解決策が実行できなくなっている状態です。

例えば、退職者が増えたことに伴い、採用を増やしたところ、採用業務や採用した人材の定着に時間が取られるがあまり、既存社員へのケアができなくなってしまい、そこから退職が発生してしまう、というような問題です。この状況に置かれると、多くの場合、採用人数の目標が新たに設定されるなど、短期的な問題を解決することに捉われやすくなります。

「介入者への責任転嫁(問題のすり替わり)」が起こっている場面では、即効性のある短期的な解決策はあくまで一時しのぎに過ぎず、どこかで本質的な解決策に舵を切ることが必要、と認識することが重要です。

⑦ルールのすり抜け

「ルールのすり抜け」とは、システムのルールの意図をかわす、責任逃れの行動を指し、表面的には従っているように見せかけても、本当のところでは従わないことです。「ルールのすり抜け」が定常化していくと、システムが大きく歪んだり、ルールが意味をなさない状況になっていきます。

例えば、値引きの際のルールを設定したとしても、顧客からの要望によりルールを超えた特別な値引きを行うことが常態化しているなどの場合は、「ルールのすり抜け」が起こっています。このような状況では、ルールの適用をさらに強化するか、もしくはルールの見直しを図ることが有効です。

値引きの例で言えば、それだけ値引きが要請されているとしたら、定価が高いと認識されている可能性があり、より定価の価値を理解してもらえるようにする、もしくは、定価を見直す、などです。ルールを創ったものの、目的が実現していない、ルールが適切に使われていない場合などには、ルールのすり抜けが起こっていないかを考えてみるとよいでしょう。

⑧間違った目標の追求

「間違った目標の追求」とは、目的を実現するのに不適切な目標を追ってしまい、かえって、目的が実現を阻んでしまう状態のことです。

例えば、企業理念を実現することが目的であったはずが、いつの間にか、前年より高い売上を上げることが目標になってしまい、顧客の利益を損なってでも、自分たちの利益を高めようとして、ゆくゆくは顧客離れを起こしてしまう、などの場面です。

この場合には、本当に実現したい目的から、ふさわしい指標は何なのかを再定義することが必要です。間違った目標を追いかけ続けてしまうと、目標を追いかければ追いかけるほど、かえって、本当に得たいものから遠ざかってしまいます。

やっていることは正しいはずなのに、得たい成果が得られていない際には、「間違った目標の追求」が起こっているかもしれません。その際には、目標を達成することで得られているものは何か、その半面失っているものは何かをシステム思考の観点で整理することをおススメします。

▼資料ダウンロード(無料)

詳細情報を資料にまとめております。

ダウンロードいただくと、いつでもご覧いただけます。

アーティエンス株式会社

2)システム思考研修の実施方法とは

システム思考研修を実施する目的とゴールを決定する

システム思考研修を実施する際、最初に考えておくべきなのは、システム思考研修を実施する目的とゴールです。

これは他の研修の際にも言えることですが、目的やゴールが曖昧なまま、企画が進んでしまうと、なんとなく良い研修だったが成果に繋がったかはわからない、などの事象が起こりやすくなります。そうならないためにも、目的とゴールを決定しておくことが重要です。

システム思考研修の場合、目的とゴールは大きく分けて2つに絞れます。

①システム思考を学ぶことで、全体を構造的に捉える思考スキル、習慣を身に付けてほしい

例えば、ずっとロジカルシンキングや問題解決研修を行ってきたが、それでも解決できない問題があり、さらに広い視点や視野を持ってもらいたい、というような場合です。この場合は、思考スキル、習慣をどのレベルまで身に付けるのかをクリアに描くことが重要です。

具体的には

レベル1:まずは全体像や構造を俯瞰するという意識を持ってほしい

レベル2:レベル1をクリアしたうえで、システム思考を活用するためのツールの使い方を学んでほしい

レベル3:レベル2をクリアしたうえで、ツールを業務の中でも活用してほしい

などです。

高いレベルを目指す際には、当然インプットの量とアウトプットの量が増えますので、研修日程も増えていきます。システム思考研修を企画する際によく起こるのは、レベルの高いゴールを最初から設定してしまい、当初想定していた時間では到底目標に達成できない、ということです。何をどのレベルで求めるのかの設定が難しい場合には、専門家に相談することをおすすめします。

②システム思考を活用して、特定の問題を解決することを目的にする

例えば、システム思考を活用することで「本部と現場の対立を解決して、スムーズに協働・連携できるようにしたい」など、具体的な問題を扱いたい場合です。この場合は、システム思考に関する知識やスキルを講義で伝えるだけでなく、実際の課題も扱いながら進めるワークショップが必要になってきます。

特定の問題を解決するためにシステム思考を活用したいと考えた場合には、その問題を解決するためにシステム思考を活用することが本当に最適なのかはこの段階で整理しておくと良いでしょう。

対象層を決める

続いて対象層を決めます。対象層は、システム思考研修を実施する目的とゴールから決めることが原則です。

なんとなく対象層を決めてしまうと、「内容が難しくてついていけなかった」「学んだことは役に立ったが、実務で活用するイメージが湧かなかった」など、職場での実践がスムーズに行われないリスクが高まります。

「①システム思考を学ぶことで、全体を構造的に捉える思考スキル、習慣を身に付けてほしい」が目的の場合、対象層は若手層~管理職・経営層まで、比較的幅広く考えることができます。とはいえ、論理的思考力をある程度身に付けていることが、システム思考を使いこなす際にも役立つため、論理的思考力がある程度身に付いた中堅層ぐらいからが適切な場合が多いでしょう。

「②システム思考を活用して、特定の問題を解決してほしい」が目的の場合は、その問題を解決するのにふさわしい対象層を選ぶことが必要です。システム思考を用いて問題解決を行う場合は、多くの場合、自部署だけでなく部署間を横断した問題解決であったり、既存の前提やルールを問い直すことになるため、管理職以上など、一定の権限を持った人であることが望ましいでしょう。

対象層の選定を誤ると、どれだけ質の高い研修を行ったとしても、職場での実践がうまく行きません。なんとなくや、結論ありきではなく、目的とゴールから、対象層を決めましょう。

期間を決める

期間は1日程度~半年・1年間程度まで幅広く取ることができます。こちらも、予算などの制約はあるかもしれませんが、まずは目的とゴールから考えるのが良いでしょう。

「①システム思考を学ぶことで、全体を構造的に捉える思考スキル、習慣を身に付けてほしい」の場合は、上記でも触れたレベル感の違いが、期間を決める上で参考になります。

具体的には、

⇒1日からも可能です。より実践に結びつけるためには、研修後1か月後などにフォローアップ研修を行うことがおススメです。

レベル2:レベル1をクリアした上で、システム思考を活用するためのツールの使い方を学んでほしい

⇒1回2時間~半日程度の研修を、2回~3回程度に分けて実施することをおススメします。ツールの使い方を学ぶには、実際に活用してみることが不可欠であるため、研修期間を通じて実践できる期間が必要です。

レベル3:レベル2をクリアした上で、ツールを業務の中でも活用してほしい

⇒1回2時間~半日程度の研修を、3回~5回程度に分けて実施することをおススメします。主に前半はシステム思考のツールについて学び、後半は業務の中でどう活用するか?どのように活用してみたか?を扱うアクションラーニング形式で行うのがよいでしょう。

「②システム思考を活用して、特定の問題を解決してほしい」の場合は、扱う問題にも拠りますが、3か月~半年程度のプロジェクト型ラーニングとするのが良いでしょう。具体的には、初回は1日ないし2日程度掛けて、システム思考について集中的に学び、その後は1回2時間~半日程度の研修を月に1回程度行っていくイメージです。

期間は、目的とゴールが具体的に描けていればいるほど、具体的に考えることができます。もしここまで検討して、期間のイメージがつかない場合には、目的とゴールの設定に一度戻って再検討するとよいでしょう。

現場でのフォローを決める

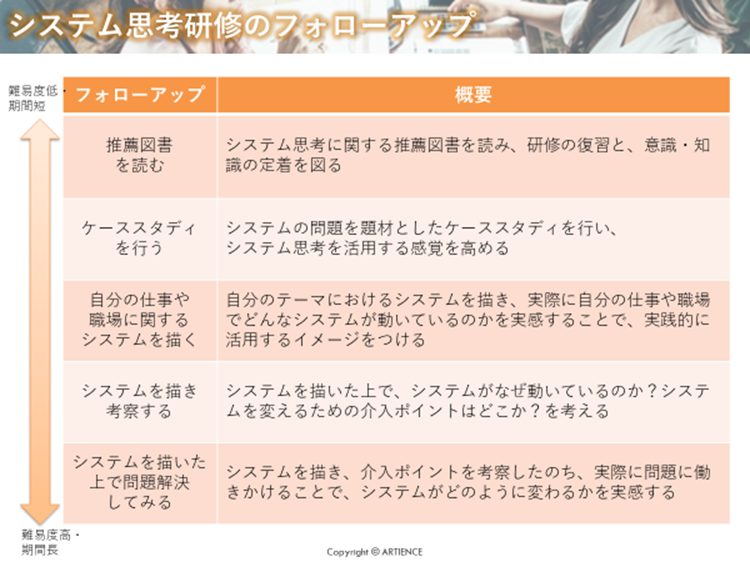

ここまででお伝えしたように、システム思考は実践を通じて身に付けていくことが大切です。そのためには、研修単発で終わらせるのではなく、フォローアップを最初から企画に組み込んでおくとよいでしょう。システム思考研修のフォローアップは大きく5つあります。

※ 当社資料より一部抜粋

①推薦図書を読む

最も行いやすいフォローアップは、推薦図書を読んでもらうことです。研修の後であれば、システム思考の用語や考え方にも馴染んでいるので、よい復習になるでしょう。

本は体系的・構造的に整理されていることもあり、改めてシステム思考の全体像をつかむといった意味でも、学んだ後に読む意味があります。具体的には以下の3冊がおススメです。

① 世界はシステムで動く ― いま起きていることの本質をつかむ考え方

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 世界はシステムで動く ― いま起きていることの本質をつかむ考え方 |

| 著者 | ドネラ・H・メドウズ (著), 枝廣淳子 (翻訳), 小田理一郎 (翻訳) |

| 出版年 | 2015年 |

| 出版社 | 英治出版 |

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | もっと使いこなす!「システム思考」教本 |

| 著者 | 枝廣 淳子 (著), 小田 理一郎 (著) |

| 出版年 | 2010年 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | 学習する組織 システム思考で未来を創造する |

| 著者 | センゲ、P.M. |

| 出版年 | 1990年 |

| 出版社 | 英治出版 |

②ケーススタディを行う

システム思考を実践してほしい、でも、まだ職場の課題を扱うにはハードルが高い、そんな時にはケーススタディがおススメです。ケーススタディは、既にある情報を整理すれば回答可能であり、自分の仕事や職場を扱うよりは取り組みやすいからです。例えば、以下のようなテーマを題材にシステム図を描いてもらいます。

あるフィットネスクラブでは、採用に力を入れたため、士気の高い従業員が集まっていた。そのため、顧客満足度が高く、そのことがさらに従業員の士気を上げるという好循環が回っていた。

顧客満足度が高いために、口コミでそのフィットネスクラブは評判となっていき、顧客数が順調に増えていった。始めのうちは、顧客数が増えていくことは大変喜ばしいことであったが、徐々に顧客数が増えたことで、従業員が対応しなければならない顧客数が増え、従業員の疲労度は時間が経つうちに、蓄積されていった。疲労のため、従業員の士気にも悪影響が出始め、顧客満足度もそれまでのように高い満足度が得られなくなっていった。

以下の書籍はケースが多数掲載されており、ケーススタディを考える際の参考になります。

システム・シンキング―問題解決と意思決定を図解で行う論理的思考技術

| 詳細 | |

|---|---|

| タイトル | システム・シンキング―問題解決と意思決定を図解で行う論理的思考技術 |

| 著者 | バージニア アンダーソン (著), ローレン ジョンソン (著), Virginia Anderson (原著), & 2 その他 |

| 出版年 | 2001年 |

| 出版社 | 日本能率協会マネジメントセンター |

③自分の仕事や職場に関するシステムを描く

実践を促す上で効果が高いのは、実際に自分の仕事や職場を題材にシステムを描くことです。ただし、どこまでの情報を拾えばいいのか、どの粒度で描けばいいのかなど、実際の題材をテーマにすると難易度が高まります。システム思考を学び、すぐに実題材で実践できる人は決して多くありません。そのため、いきなり職場での実践を扱うのではなく、段階を踏んだフォローアップを通じて行うと良いでしょう。

最もおススメなのは、最初の研修でシステム思考の知識やスキルを学んだ後、事後課題として、自組織の課題をテーマにシステムを描いてもらい、その後、フォローアップ研修を行い、実際に描いたシステムについて、フィードバックを受けて、ブラッシュアップするという流れです。

④システムを描き、考察する

システムをただ描くだけではなく、そこから何が言えるのか、どんな打ち手が考えられそうかまで考えます。このレベルになると、ある程度システムの全体像を描けていることが必要になるため、初心者向けのフォローアップではなく、中級者~上級者向けのフォローアップ施策になります。

すぐにこのレベルまで到達するのは難易度が高いため、既に一度システム思考を学んで、さらに使いこなしたいと考えている人向けのフォローアップです。

⑤システムを描いた上で問題解決してみる

最後は、実際に問題を解決してみるところまでを行います。ここまで行う場合には、できれば事前に対象者の上司などに、「このような事後課題を行うので、問題解決に協力してほしい」と了承を得ておくとよいでしょう。

先にも書いたように、システム思考を用いて問題解決を行う場合は、自部署だけでなく部署間を横断した問題解決であったり、既存の前提やルールを問い直すことになることが多いです。よって、上司の協力を仰ぐことが必要になる場合があります。そのためにも、事前に上司には話を通しておくことをおススメします。

▼資料ダウンロード(無料)

詳細情報を資料にまとめております。

ダウンロードいただくと、いつでもご覧いただけます。

アーティエンス株式会社

3)システム思考研修の実施事例・活用事例

システム思考を用いて、受講生の変容を促す

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | 製薬会社 |

| 企業規模 | 2,000名 |

| 対象・実施時期 | 中堅社員 |

| 目的 | リーダー育成 |

| 研修内容 | システム思考 ※ 一年間のプログラムの一つ |

| 得られた効果 | システム思考の考え方と、自己変容のための内的システムと向き合う |

一年間のリーダー育成において、思考系の研修を探されているというご連絡がありました。背景としては、ロジカルシンキングだけでは限界を感じており、新しい思考法を学びたいとのことでした。

ロジカルシンキングでは持てない思考を、システム思考を学ぶことで、複雑な要素が絡み、問題を起こしていること、そしてその問題には自分自身も大きく関わっていることを学びました。一年間のリーダー育成において、6カ月目に実施したとことで、リフレクションもとても進んだようでした。

研修後においては、研修での学びを活用するために、静的思考であるロジカルシンキングだけではなく、動的思考であるシステムシンキングを用いているというレポートが多く出たとのことでした。

数年に一度、中堅社員を選抜して行うリーダー育成として、一年間のプログラムを行っていました。経営陣から、「今まで以上に視座をより上げてほしい」というリクエストがありました。

人事部の担当者・責任者の方から、「視座をあげたり、俯瞰する。また自部門のことだけではなく、全体を見る目を養いたい」という話があり、システムシンキングを学習することを企画しました。研修では、システムシンキングの考え方や活用法を学びながら、自身の課題を取り上げ、自身の課題と向き合っていただきました。

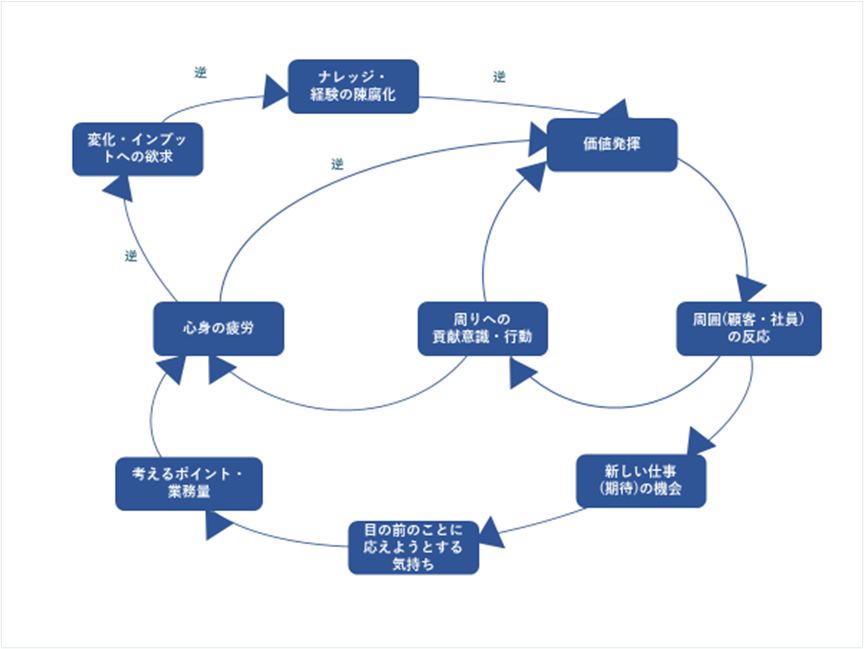

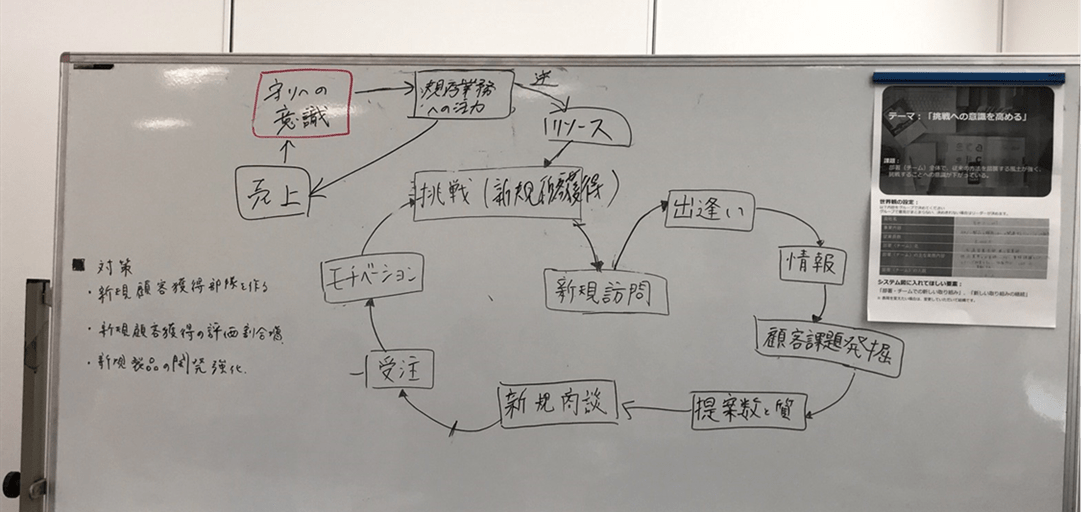

【参考】 当社、システム思考研修のテキストを一部抜粋

下記のシステム図は、登壇講師から、よく起きるシステムの例題として説明があった内容です。

・価値発揮をすると、周囲(顧客・社員)の反応が良くなるため、さらに周りへの貢献意識・行動が増えて、価値発揮が高まる。

・周囲(顧客・社員)の反応が良くなると、新しい仕事(期待)の機会が増えるため、目の前のことに答えようとする気持ちが強くなり、考えるポイント・業務量が多くなる

・考えるポイント・業務量や周りへの貢献意識・行動が多くなると、心身の疲労が増えて、価値発揮が下がる

・心身の疲労がたまると、変化・インプットへの欲求が減り、ナレッジ・経験の陳腐化が生まれて、価値発揮が下がる

という話でした。

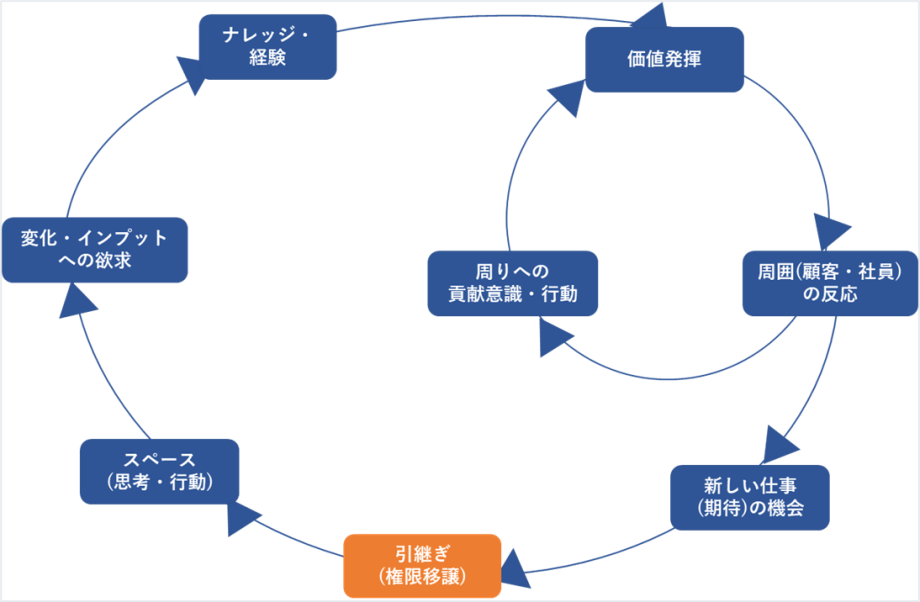

登壇した講師は、このシステムを認知したことで、下記のような解決策を考えていきました。

「目の前のことに応えようとする気持ち」を保留し、自身ではなく他のメンバーに引き継いでいきました。そして、自身のリソースを確保し、価値発揮を高めていきました。

上記の例を参考にし、受講者自身がなかなか解決できない課題や、悪循環に陥っている課題を取り上げて、システムシンキングを通して解決策を考えていきました。そして、システム図を作成した後のダイアログでは下記のような話になっていきました。

・研修での学びがリアルワーク(現場での実践)において、なかなか効果が出ないことは、システムの遅れがあったこと

・動的思考で解決しなければならないものを、静的思考で解決しようとしていたことに気付いた

・外を強引に変えるのではなく、自身のシステムを変えることで、周りへの影響は高くなる

システムシンキングの重要性を学び、残り半年間のリーダー育成においても積極的にシステムシンキングを活用していたということでした。

システム思考を用いて、自組織の課題を解決する

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | 精密機器メーカー |

| 企業規模 | 5,000名 |

| 対象・実施時期 | 中堅社員 |

| 目的 | 動的思考の習得 |

| 研修内容 | システム思考 |

| 得られた効果 | 企画書や会議でシステム思考が用いられるようになる |

システム思考研修の導入を決めていたが、高尚なものばかりで、実践的なものがないという相談が当社にありました。

当社の研修テキストをお見せしたところ、受講生の周りで起きている課題を扱えるということで、当社のシステム思考研修を実施されました。

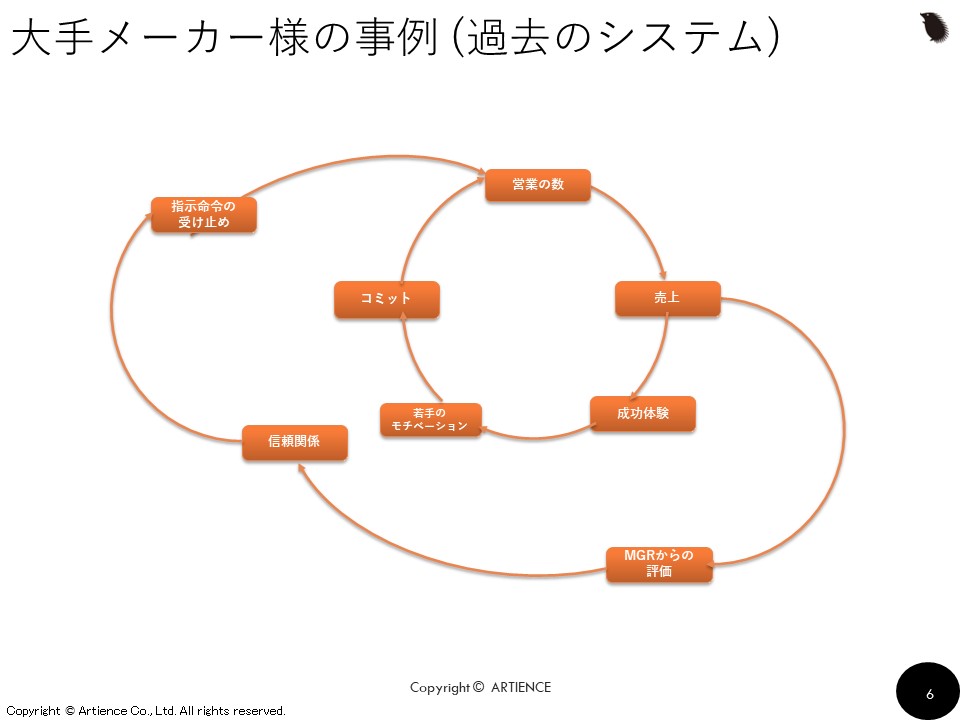

・営業の数を増やせば、売上が上がり、成功体験が生まれるので、若手社員のモチベーションは上がり、コミットも高くなる

・売上が上がれば、マネージャーからの評価も高くなるので、信頼関係が高まり、指示命令の受け止めも行われ、営業の数が上がり、売上が上がる

という成功体験が、今の管理職にはありました。ただし時代背景として、「物を作れば売れる」という時代ではないため、営業の質を上げるために、ソリューション営業・インサイト営業などにやり方を変え、研修機械などを設けていくのですが、上手くいきません。

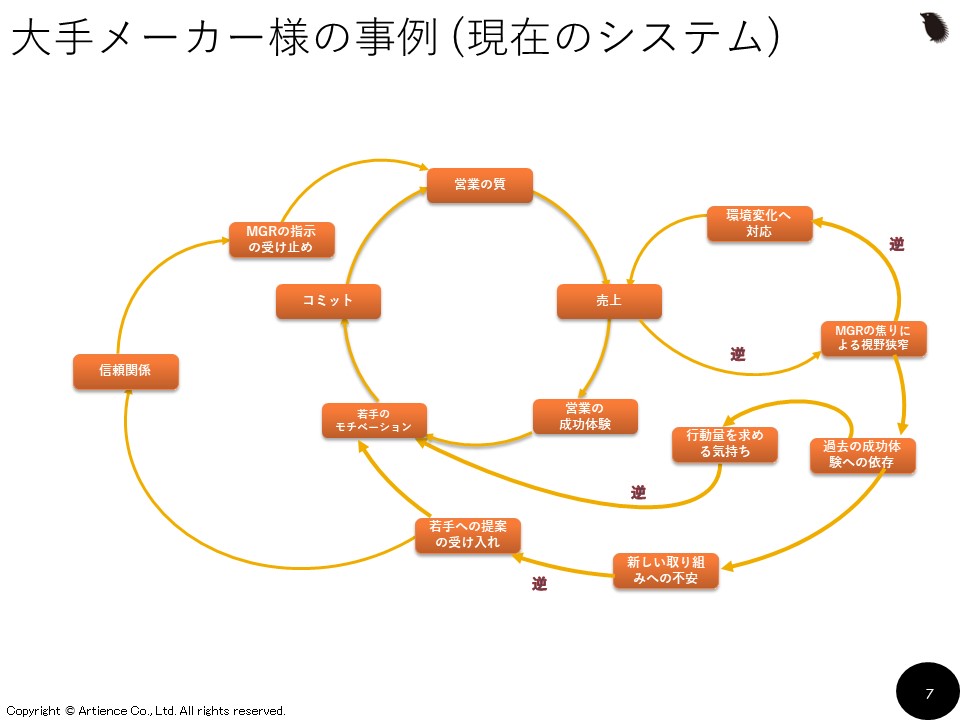

そこで現在のシステム図を描いたところ、

・すでに売上が下がっているため、営業の成功体験は少なく、若手社員のモチベーションは上がらず、コミットも低くなるため、営業の質が上がらない

・売上が上がらないので、(プレッシャーによる)マネージャーは焦ってしまい、視野狭窄が起こり、環境変化への対応ができなくなり、さらに売上が下がる

・(プレッシャーによる)マネージャーは焦ってしまい視野狭窄が起きると、(昔の成功体験である)行動量を求める気持ちが強くなり、(営業の質だと言われているのに指示内容が変わる)若手社員のモチベーションは下がる

・(プレッシャーによる)マネージャーは焦ってしまい視野狭窄が起きると、(昔の成功体験である)行動量を求める気持ちが強くなり、新しい取り組みへの不安が大きくなり、若手からの提案の受け入れができなくなり、若手社員のモチベーションは下がる

・若手からの提案の受け入れが無くなると、信頼関係がなくなり、マネージャーの指示の受け止めができなくなり、営業の質が落ちる

という悪循環が起きていました。

システム図を用いて、自組織の課題を扱うことで、より現実感を持って、システム思考を習得していきました。研修後、会議や企画書でシステム思考を活用している場面が多く見られたとのことでした。

システム思考自体は素晴らしいが、他社のシステム思考の導入をしたが、スケールが大きすぎる話(気候変動)など、実業務で活かせるイメージを持てなかったということで、当社にご相談がありました。

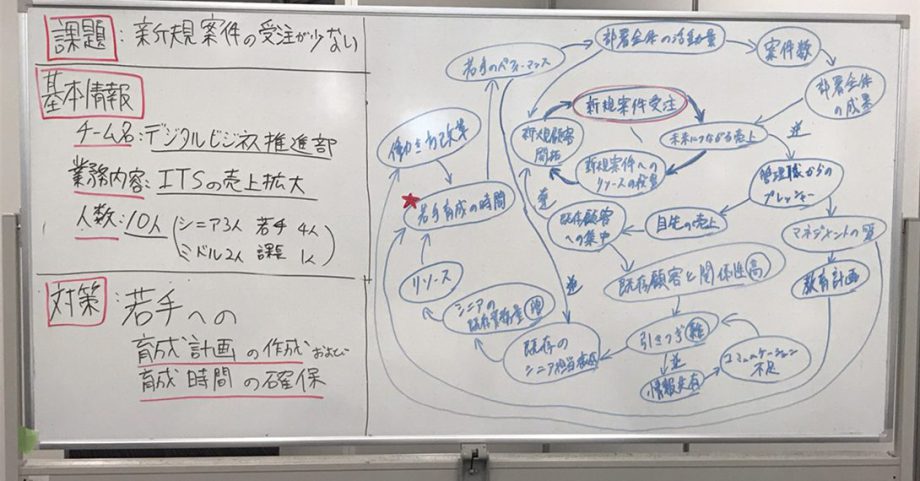

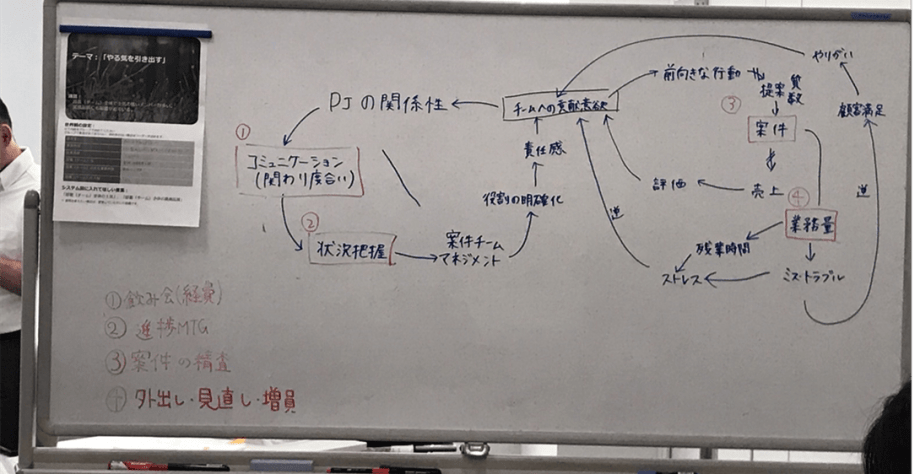

上記のシステム図をお見せしたところ、自組織でもまさに起きていることであり、受講生が現在持っている課題を扱ってほしいということで、当社で研修を実施することになりました。システム思考の使い方を学んだ後に、実際自組織の課題を扱っていきました。下記の課題(一部抜粋)を扱い、自分たちで解決策を考えていきました。

※ 研修でのアウトプット

システム図を作成した後のダイアログでは、下記のようなコメントが出ていました。

・視座が上がり、視野が広がった。そして、どこを考えたらいいかという視点も明確になった

・ロジカルシンキングと違って、誰が悪いというのではないのが、とても良かった。犯人探しにならないのはもちろん、全員が問題を引き起こしている当事者だという意識が持てた

・すぐに現場で活用できるものであり、ロジカルシンキングだけではなく、システムシンキングがあると、最強だと思った

・みんなでシステム図を創るので、合意形成が簡単で、コミットも高まるなと思った

研修後の上司アンケートでは、システムシンキングを用いている場面を多く見かけるとのことでした。

4)システム思考研修の企画時によくある質問

システム思考は難易度が高いと聞きますが、習得するのにどの程度時間がかかりますか?

仰るように、システム思考は、通常の我々が使っている思考スタイルとは異なる側面も多く、習得までには一定のトレーニングが必要です。

なぜなら、システム思考は、効果が得られるまでに一定の時間を要する解決策が導き出されるなど、人の直感に反する結論が導出されることが、しばしばあります。その際に、システム思考に慣れておかないと、直感に反するあまり、その結論は正しくないと考えてしまうことがあります。

システム思考を習得するレベルをどこに設定するかによって、トレーニングの必要時間は変わってきます。

⇒まずは、意識を持ってほしいというレベルであれば、1日研修などでも十分可能です。まずはこのレベルを目指し、その後、システム思考が必要な方(管理職)や、学ぶ意欲が高い方に絞って、さらなる習得を目指すのもよいかもしれません。

・レベル2:レベル1をクリアしたうえで、システム思考を活用するためのツールの使い方を学んでほしい

⇒意識に加えて、スキルやツールを活用してほしい場合には、3か月程度は掛けることをおススメします。

・レベル3:ツールを業務の中でも活用してほしい

⇒安定的かつ継続的にシステム思考のツールを業務で活用できるようになるためには、一定の実践期間が必要であり、最低でも3か月、できれば6か月から1年程度は掛けたいところです。

すぐにレベル3を目指すのではなく、レベル1から段階的にレベルアップを図るのも良いアプローチです。

システム思考は現場で活用イメージがつかないという話がありますが、現場で定着するにはどのような対策を行えばいいですか?

「現場でのフォローアップを決める」でご紹介した内容と一部重複しますが、

②自職場でのシステムを描いてみて、フィードバックをもらう

③改めてシステムをブラッシュアップする⇒②に戻る

の実践とフィードバックを繰り返すのがよいでしょう。システム思考は、普段の生活ではあまり使われていない頭の動かし方であり、ある程度継続的にトレーニングを重ねることが重要だからです。そういった意味では、活用イメージを持ってほしいというゴールがある場合には、単発研修ではなく、フォローアップを前提にした企画にすることが重要になります。

ロジカルシンキングなどを事前に学ぶ必要がありますか?また違いは何ですか?

ロジカルシンキングを学んでいないと、システム思考を実践できないというわけではありませんが、要素に分けて考える、解釈ではなく事実をベースに考える、といった点はロジカルシンキングとも共通する要素であり、できれば事前にロジカルシンキングを学んでおくことが望ましいです。

ロジカルシンキングをあらかじめ押さえておくと、システム思考と分析的思考の違いが掴みやすいと共に、ロジカルシンキングと共通する要素は押さえた上でシステム思考を学べるので、効率的に学ぶことができます。

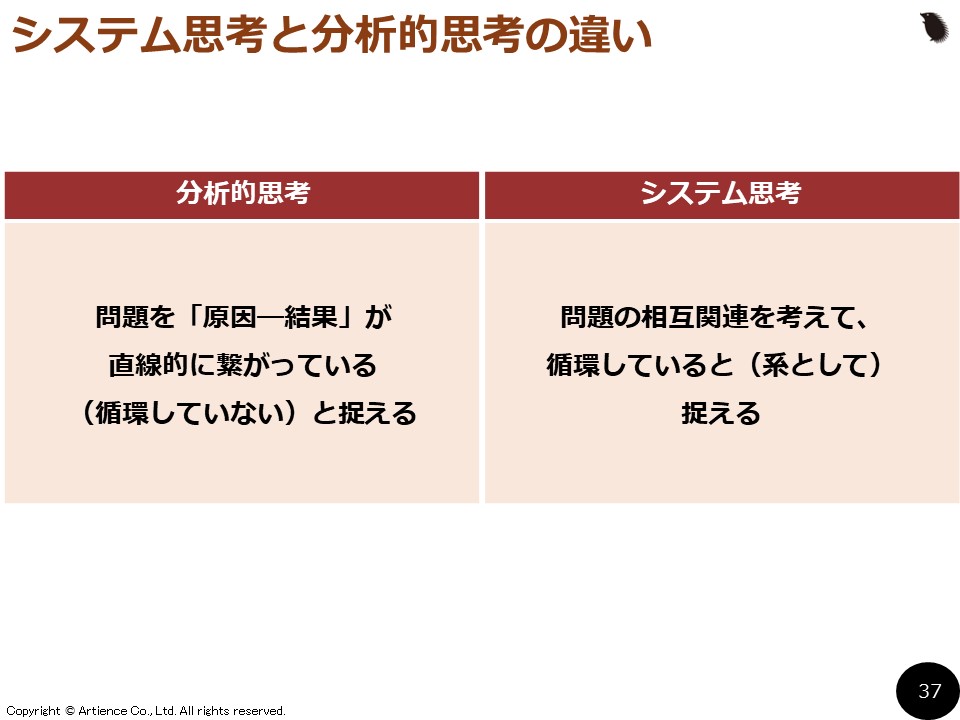

システム思考とロジカルシンキングに代表される分析的思考の違いについては以下の図をご覧ください。  ※ 当社システム思考研修のテキストより抜粋

※ 当社システム思考研修のテキストより抜粋

例えば、1章でも紹介したように、機械の故障など、部品を取り替えれば、問題が解決するなど、原因と結果が循環していない問題については分析的思考で十分です。

一方で、人間関係の問題、企業間の競争など、一方が影響を及ぼすと、その影響を受けていた相手が、新しい影響をさらに及ぼす、など循環している問題の際にはシステム思考を活用することが有効です。

第1章の「システム思考を学ぶメリット」でも触れたように、問題の種類によって、ロジカルシンキングを活用した方がいいのか、システム思考を活用した方がいいのかは異なるため、扱いたい問題がどんな種類の問題なのか?を事前に整理しておくとよいでしょう。

上記をまとめると、ロジカルシンキングに代表される分析的思考とシステム思考は、共通する要素もあるため、ロジカルシンキングを事前に学んでおくことをおススメします。そのうえで、分析的思考とシステム思考の違いを理解し、場面に応じて使い分けることが重要です。

5)まとめ ~システム思考研修ならアーティエンスにおまかせ~

システム思考は、既存の分析的思考では解決のできない問題を解決できる可能性を秘めたツールです。

特に、「いまよりも視野を広げてほしい」「正しいとされている前提や信念を問い直してほしい」「他責にする風土から脱却したい」「感情的に対立することなく、協力して問題解決を行ってほしい」などの際に有効です。

しかし、システム思考を実践まで結びつけるには、いくつかのポイントがあります。特に、多くの方にとってシステム思考の考え方は馴染みが薄いことが多く、実践・定着に向けては丁寧にデザインすることが重要です。

このコラムでは、実践に結びつける際のポイントも含めて、システム思考研修を企画・実施する際のポイントをわかりやすくまとめました。本コラムを読んで、システム思考研修を企画・実施に活用していただければ幸いです。

また、当社では、組織でよくある事例を基に、システム図作成の基礎から学べる研修をご提供しております。是非お気軽にお問い合わせください。