-

[ コラム ]

新入社員が抱える4つの不安と解決策│モチベーションを高め、仕事の成果につなげる

- 「新入社員はどんなことに不安を感じているのだろう…?」多くの新入社員は、学生から新社会人へと環境が大きく変化する中で、さまざまな不安や悩みを抱えています。多くの不安感情は、仕事のモチベーション低下や早期離職にもつながりかねません。そこで本コ

- 詳細を見る

【Q&A付】新入社員のメンター|4つの役割で組織への安心感をもたらす

更新日: ー

作成日:2023.2.21

新入社員にメンターをつけた方がいいのだろうか…

新入社員のメンターは何をしたらいいのだろうか…

新入社員にメンターをつけるとどのような効果があるのだろうか…

上記のようなお悩みを感じて本コラムに辿り着いたのではないでしょうか。

HR総研:人材育成に関するアンケート調査(階層別研修)によると、回答全体の48%の企業が「メンター制度がある」と回答しており、新入社員の配属後のフォローとしてメンター制度を取り入れていることがわかります。

その一方で、メンター制度を実施している組織からは下記のようなお悩みもよくお聞きします。

「メンター制度は導入したものの、その人任せになってしまい実態が見えない…」

「メンターになった人から『メンター制度はただのランチ同伴』という声があった…」

そこで本コラムでは、改めてメンター制度の役割やメリット、具体的な内容などを解説していきます。お読みいただくことで、自社のメンター制度を考えるきっかけとなれば幸いです。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

目次

1)新入社員にメンターをつけること組織への安心感をもたらして成長を促す

新入社員にメンターをつける最大のメリットは「組織への安心感をもたらして成長を促すこと」です。メンターは、新入社員にとって安心して何でも話せる存在として、新入社員の感情に寄り添いフォローします。メンターという存在がいることで、組織に安心できる状態を作り、新入社員の成長に繋げていきます。

例えば、新入社員が電話で宛名を聞き忘れてしまい、折り返しができなくなってしまったというミスをしてしまったとしましょう。

このとき、トレーナーからはミスに対する指導と今後の対策について話し合いを行うでしょう。ただ、これだけだと精神的なフォローが不十分なことも多く、新入社員のなかで再びミスをするのが怖くて次回以降の電話が取りづらくなってしまう、ということが生じる可能性もあります。

この際、メンターは新入社員の精神的なサポーターとして重要な役割を果たします。トレーナーにはなかなか伝えにくい感情や気持ちを吐き出すことで、新入社員の気持ちが楽になるでしょう。その上で、年齢や経歴が近い立場としてのアドバイスや時には自分の失敗談なども伝えながら、新入社員を励ますことで、新入社員の精神面をケアします。

このように、メンターは組織の中で安心して何でも話せる存在として、新入社員の成長をサポートしていきます。

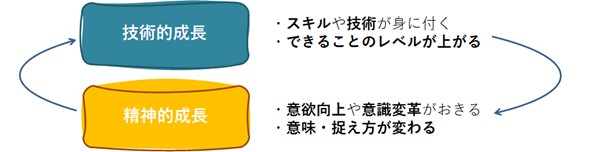

新入社員の「技術的成長」と「精神的成長」の方法を支援するのがOJTトレーナーで、「精神的成長」のみを扱うのがメンターの役割です。そのため、メンターは実務と別部署の人が行うこともできます。

2)新入社員のメンターが行う4つのこと

新入社員のメンターは、新入社員が組織で安心できる状態を作るために、次の4つのことを行います。

2、仕事に関するポジティブ感情のフォロー

3、生活全体に関する悩みのフォロー

4、関係性を深めるためのコミュニケーション

詳しく説明します。

仕事に関するネガティブ感情のフォロー

新入社員がミスをした後や、同期との能力の差などで落ち込んでいるなど、ネガティブな感情を抱えている時にフォローします。新入社員が落ち込みすぎず、次の仕事に前向きに取り組めるようにすることが目的です。ネガティブな感情を新入社員が一人で抱え込んでしまうと、「自分はダメだ」「この会社で仕事をすることができない」など、深刻な考えに至ってしまうことがあるためです。

まずは、新入社員が抱えている「どうしよう…」の気持ちを全て吐き出してもらうことを意識しましょう。吐き出して言葉にしていくことで、「そんなに大したことじゃないかも‥」と本人が気づくこともあります。そういった機会をつくるためにもまずは傾聴を意識します。全部出しきったら、ネガティブな感情を解消していくために、未来に向けてどういった行動や対策を行えるのか、一緒に考えていきます。

仕事に関するポジティブ感情のフォロー

新入社員が、できた!と思える体験や達成した体験に対して、共に成長を喜ぶというフォローを行います。新入社員がポジティブ感情を持てると、自分はもっとできるかもしれない、もっと挑戦したい、と主体的に行動できるようになるためです。

成功体験に対するフォローとしては、できたことに対してポジティブフィードバックを行います。このときに、「すごいね!」だけでなく、「先週のミスを活かそうと努力していたからできたことだね」など、今までのプロセスを含めて伝えましょう。改善したところを見てくれているという嬉しさも加わり、新入社員自身で成長実感を持つことができます。

ポジティブな感情を持っているときは、モチベーションが高くなっているタイミングでもあります。そのため、「今回これができたから、次は何をできるようにする?」など、次の成長に繋げていくことができると新入社員の成長を促すことができます。

例えば、打ち合わせの中で、新入社員が発言したことに対して、参加者から「その視点も大事かもしれないね。貴重な意見をありがとう」と言ってもらえたとします。新入社員は、今まで打ち合わせに参加しているだけで自分がいる意味はないのではないか、と考えていたため、自分の意見が意味のあるものとして受け入れてもらえたことが嬉しく感じています。

このような状態の時は、メンターがその出来事に対してポジティブフィードバックをします。例えば「自分も打ち合わせに出ている以上、何か発言したいと考えていたもんね。自分なりの考えをいつも考えていたから、今回のことができたんだと思うよ」などです。

このような声をかけてもらえると、新入社員は結果だけではなく、そのプロセスにおいてもポジティブな評価をしてもらえたという感覚を得られます。そのことで、自分の長所にも気づきやすくなり、それを次も活かしていこうと思えるようになります。そして、ポジティブフィードバックの後に、「次は何をやってみる?」などと次の挑戦を考えて言語化してもらうと、次の成長に繋げていくことができます。

新入社員がポジティブな感情を抱えているときは、それまでのプロセスを振り返って、自身の強みを見出し、次の挑戦を言語化してもらうことで、新入社員の成長を促していきます。

生活全体に関する悩みのフォロー

新入社員が悩んでいることに対してフォローを行います。悩みを抱えている状態では、仕事に集中しきれないことがあるためです。

悩みの内容は人それぞれで、仕事の人間関係やこれからのキャリア、もしくは自分の家族やライフスタイルの話かもしれません。悩みを自分から伝えてくれる新入社員の場合は、悩みを聞き、相手が答えを持っているという前提で問いを投げたり、必要に応じて提案をしていきます。

新入社員が悩みを伝えてくれるタイプではない場合は、メンターが最近感じている悩みを伝えて、新入社員に「あなたはどう?」と聞いてみることも一つの方法です。また、何か悩んでいそうな当てがある場合は、「こんなことで悩んでいるのではないかなと感じたんだけど、どう?」と聞いてみると、新入社員は悩みを話しやすくなります。

悩みに対しては、コーチングのスキルを意識してもらえると良いです。コーチングは、メンターから新入社員への一方通行ではなく、双方向でのコミュニケーションから課題を見出し、解決していく手法です。

例えば、ある新入社員の家族が体調を崩していて、もしかしたら休まないといけないことが多くなるかもしれない、という悩みを持っているとします。この話を受けて、メンターは、「そうなったときに何が心配としてある?」という問いを投げ、心配に感じていることを確認します。

新入社員は、「そのときに周りの人に迷惑をかけてしまうし、自分だけ遅れを取るかもしれない。あとは他の人から休んでばっかりと嫌味を言われてしまうかもしれない。」などという不安を感じていることがわかりました。新入社員は、この時点で、この状況を理解している人がいる、ということに安心感を感じられるかもしれません。不安の原因がわかったら、次に不安に感じているそれぞれについて、そうなったときにどうしたらいいかと考えていきます。

例えば、周りに迷惑をかけてしまうかもしれない、という不安に対して、「もしあなたが逆の立場だったらどう感じる?」という問いをメンターからしてみると、新入社員の意識の変化が起こるかもしれません。このように、不安に感じていることを、それぞれコーチングのスキルを使って確認していくことで、悩みを解決できる課題に変えていくことができます。

悩みがあると、その分脳内を占領されてしまい、仕事への集中度合いにも関わってくるため、できる限り悩みを軽くすることで、新入社員の成長を促すことに繋がります。

関係性を深めるためのコミュニケーション

ここまでの内容を読んで理解している方も多いと思いますが、新入社員とメンターの関係性が良い状態であることがとても大切です。そのため、2人の関係性を深めるためのコミュニケーションを取ることを意識しましょう。関係性を深めるためにどのようなコミュニケーションを取ればいいのかというと、例えば次のようなことが考えられます。

関係性を深めるためにどのようなコミュニケーションを取ればいいのかというと、例えば次のようなことが考えられます。

それぞれについてお伝えします。

相手と姿勢や視線を合わせる

相手のことを理解しようとしていることを、行動で表します。例えば、頷いたり、「そうなんだ、〇〇なんだね」などの声があると、聞いてくれていると感じることができます。特に気をつけなければいけないのは、オンラインで話すときです。話し手としては、視線が合っていないだけで、聞いてくれている感覚は低くなります。意識してカメラの方向を見るようにしましょう。

人を決めつけたりせず、多様性があることを前提にコミュニケーションをとる

コミュニケーションの中で、他の人のことを悪く言ったり、「〇〇する人はダメだと思う」など決めつけの発言はしないようにしましょう。新入社員は自分もそのようなことを言われているのではないだろうかと感じてしまい、安心して話すことができません。そのため、普段の会話から人を決めつけて話すということはせず、その人らしさを受け入れているという姿勢でいるようにしましょう。

自己開示をする

新入社員の成長を促すためのメンターなので、どうしてもメンター自身の話をする機会が少なくなりがちです。しかし、返報性の原理(※)があるように、新入社員としては、メンターが共有してくれた情報と同程度の情報を伝えようとします。そのため、まずはメンター自身の情報を開示するようにしましょう。そうすると、メンターが開示した程度の情報を新入社員も開示しやすくなります。

相手に関心を持って接する

メンターになったから仕方なくやっている、というスタンスでいては良い関係性を築くことはできません。新入社員はメンターのことを信用できず、自分の話をしたがらなくなるためです。メンターは、新入社員の支援をしたいという思いを持ち、新入社員に関心を持って接するようにしましょう。スタンスの違いは、感じ取れるものです。

約束を守る

良い関係性を築くためには、約束は守りましょう。例えば、新入社員の中には、メンターだから話したけど、他の人には共有されたくないという話もあると思います。そんな中、メンターが勝手に他の人に共有してしまうと、自分が話したことは、全て他の人にも共有されてしまうという怖さから共有する内容に制限がかかり始めます。そうすると、シェアしてくれる情報が少なくなるため、フォローがしづらくなってしまいます。

そうならないためにも、誰かに共有した方がいいと思ったことについては、新入社員に許可を取ってから伝えるようにするなどして、新入社員との関係性を壊さないように気をつけましょう。新入社員が素直に不安や悩みを話せるのは、メンターが安心できる存在になってからです。メンターとしての役割を果たすためにも、コミュニケーションは大切に扱うようにしましょう。

このように新入社員のメンターは、新入社員が組織で安心できる状態を作るために、

2、仕事に関するポジティブ感情のフォロー

3、生活全体に関する悩みのフォロー

4、関係性を深めるためのコミュニケーション

という4つのことを行うことになります。

3)新入社員にメンターをつけて退職率が改善した事例

とある美容器具メーカーさんが、退職率の改善にメンター制度を導入し、導入から3年後には退職者の割合が大幅に減ったという事例をお伝えします。

業種:美容器具メーカー

規模:300名程度

課題

採用では優秀層と言われる新入社員が入社するものの、現場のメンバーを見て幻滅し、3年~5年で退職してしまう

当社の見立て

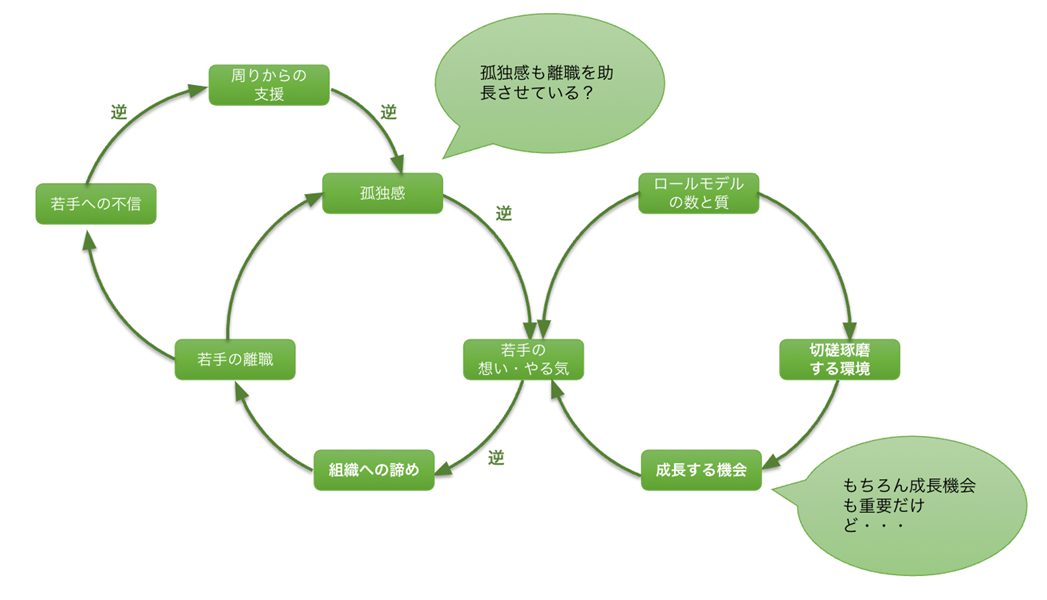

お客様の人事の方や経営陣と一緒に課題を見にいったところ、「孤独感」と「成長する機会」がポイントとなっていることが判明

成長する機会がないことで、新入社員や若手が次々と退職していました。退職が続くと、組織が新入社員や若手社員の育成支援に力を入れても退職するから意味がないと思うようになり、新入社員や若手社員に成長する機会を与えようとしていませんでした。そして、組織全体として、新入社員や若手社員はどうせやめてしまうからという認識が浸透し、新入社員と若手社員はますます孤独になっていった、という状態でした。

対策案

「孤独感」と「成長する機会」を解決するために次の2つの対策案を検討

2、成長する機会を創るために、成長している実感を持たせる機会をつくる→他社との合同研修

| 対策 | ポイント | |

|---|---|---|

| 孤独感の解消 | メンター制度 | ・メンター制度により、組織とのつながりを強化する ・メンターが、OJT研修により育成マインドを醸成し、育成スキルを学ぶ ・人事がメンターとの月一の面談を行い、後方支援を行う ・メンターになることをステータスとする |

| 成長する機会 | 階層別研修 (メンター制度) |

・定期的な研修実施をすることで、成長実感・予感を促す ・他社との合同研修により、自己認知を広げ、成長実感と成長意欲を上げる ・スキル・人としての成長の両側面にアプローチする |

結果

メンター制度を導入し、他社との合同研修を行うようになってから3年後には、新入社員・若手社員の退職割合が大幅に減少し、自組織にいることに誇りを持って仕事をできるようになった。

特に、メンターとして新入社員の悩みを聞いたり、フォローしてくれる人をつくったことで、孤独感が解消され、退職を選ぶのではなく、まだこの会社で頑張ってみようと思えるようになった、という方が多くいました。

このように、新入社員にとってメンターの存在は大きく、退職者の削減にも効果を生み出すことができるのです。

4)新入社員へのメンター制度を取り入れるときに出てくるQ&A

新入社員へのメンター制度を取り入れるときによくいただく質問にお答えします。

質問①:新入社員にメンターをつけるとしたらどんな人がいいですか

新入社員と年齢が近い方で、新入社員のことを大切に扱ってくれる方が良いです。 年齢が近い方が悩みを話しやすいという方が多いためです。また、新入社員のことを大切にしてくれないと、メンターとして新入社員に安心感を与えることができません。 自分のことばかり考えている利己的な人でなく、利他的な考えを持っている人に依頼しましょう。

質問②:新入社員のメンターをつけるタイミングはどうすればいいですか

おすすめは、内定式後です。新入社員は内定後からすでに、さまざまな不安や心配事を抱えています。

そのため、ネガティブ感情に寄り添って解消していける方がいると、安心できます。 また、早い段階からコミュニケーションをとっていた方が、関係性を築くこともできます。 そのためにも、内定式やその前の段階で、内定段階の新入社員とメンター候補が交流を持つ機会を設けて、お互いの相性を見れると良いです。

質問③:新入社員、メンターから相手の変更があったらどうしたらいいか

新入社員・メンター共に、ヒアリングを丁寧に行います。そして、変更が必要と判断した時のみ、メンターの変更に進みます。新入社員のわがままなど社会人の自覚が弱い部分が見られる場合は、もう一人メンターを増やし、2名体制などで行うのもよいでしょう。

変更が必要な時は、

・パワハラやセクハラなどなんらかのハラスメントが起きている場合

・新入社員、メンターのどちらかが、その人と話すことで精神的にすごく追い詰められてしまっていたり、身体的な症状に出るくらい話をすることが難しい場合

などです。それ以外の、

・新入社員やメンターがやる気がない

・人の好み

などについては、具体的にどのようなことが起きているのかを丁寧にヒアリングした上で人事が仲介に入るなどして解決していきましょう。組織によっては、始めから新入社員2名・トレーナ兼メンター2名などの体制を取っている事例もあります。

質問④:メンターは、トレーナーと兼任でも構わないか

可能な限り分けることをお薦めします。どうしてもトレーナー・メンターの業務量など負担が大きくなりますし、新入社員との相性が合わなかった場合は、新入社員・メンターの負担感が大きくなります。

「一人の新入社員に対してトレーナー2名体制にする」や、人事が月に一度メンター兼トレーナーと面談をするなど、支援する体制や機会を作るといいでしょう。

5)まとめ

今回は、新入社員にとってメンターはどんな存在であればいいのか、そして、新入社員のメンターが行う4つのことやメリット、事例についてお伝えしました。

メンターは新入社員にとって安心して何でも話せる存在になり、新入社員の感情に寄り添い、フォローします。新入社員にメンターをつけることで、組織への安心感をもたらして成長を促すことができます。

新入社員のメンターは、新入社員が組織に安心できる状態を作るために、次の4つのことを行います。

1、仕事に関するネガティブ感情のフォロー

新入社員がミスした後や、同期との能力の差などで落ち込んでいるなどネガティブな感情を抱えている時にフォローします。ネガティブ感情を新入社員が一人で抱え込んでしまうと、「自分はダメだ」「この会社で仕事をすることができない」など深刻な考えに至ってしまうことがあるためです。

2、仕事に関するポジティブ感情のフォロー

新入社員ができた!と思える体験や達成した体験に対して、成長をともに喜ぶというフォローを行います。新入社員がポジティブ感情を持てると、自分はもっとできるかもしれない、もっと挑戦したい、と主体的に行動できるようになるためです。

3、生活全体に関する悩みのフォロー

新入社員が悩んでいることに対してフォローを行います。悩みを抱えている状態では、仕事に集中しきれないことがあるためです。悩みの内容は人それぞれで、仕事の人間関係やこれからのキャリア、もしくは自分の家族やライフスタイルなど多岐にわたります。

4、関係性を深めるためのコミュニケーション

新入社員とメンターの関係性を深めるためのコミュニケーションを意識的に行います。新入社員が安心して話せる状態になるためには、メンターとの関係性が良い状態であることがとても大切だからです。

この内容を読んで新入社員にメンターをつけたことで、新入社員が以前より安心して挑戦し、活躍していけそうな期待を感じられるようになるでしょう。

自組織のメンターについて、より具体的に相談したい場合はお気軽にお問合せください。 新入社員にとってもメンターにとってもポジティブな影響が与えられ、またそれが組織の目的に繋がるようになるよう、一緒に考えていけたらと思います。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。