-

[ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月7日 ビジネススキル研修ー公開講座研修レポート

- 2023/4/12作成ー本内容は、2023年4月7日に開催した「ビジネススキル研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:15社、参加人数:84名、集

- 詳細を見る

中小企業のための新入社員研修│スタートダッシュを早めるために

更新日: ー

作成日:2022.12.26

「中小企業では、どんな新入社員研修をしたらいいのだろう」と悩んでいて、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。

中小企業で行う新入社員研修は、大企業で行う研修と同じでは効果は出ません。なぜなら、中小企業と大企業では新入社員に望むものやスピード感が異なるためです。

中小企業は、大手企業と比べて、新入社員に早期の活躍や成果を求めることが多く、研修期間が短い傾向にあります。また、一人ひとりが組織に与える影響も大きいでしょう。これらの状況に合わせて、中小企業にあった新入社員研修の実施が必要です。

本コラムを最後まで読んでいただくと、中小企業向けの新入社員研修で大切にすべきことは何か、そして、中小企業が新入社員研修の導入で大切にすべきポイントを知ることができます。

※ 本コラムでの中小企業の定義は、社員数30~500名程度の組織を指しています。

新入社員研修に悩む中小企業の経営者・人事の方へ

売り手市場の新入社員の意識を変えられる研修を探していませんか?

アーティエンスでは、「『選ぶ立場』から『選ばれる存在』へ」というコンセプトで新入社員研修を実施しています。アーティエンスの研修には以下の特徴があります。

- 社会人に必要な責任感を講師からのリアルなフィードバックを通して学びます

- 仕事の軸となるビジネススキルを8割実践の研修で学びます

- 研修によって「経験」を「成長」に変える習慣をつくります

今すぐ新入社員研修のサービス資料をダウンロードして、新入社員が『選ぶ立場』から脱却し、『選ばれる存在』となるための一歩を踏み出しましょう。

目次

1)研修のプロが薦める中小企業のための新入社員研修とは

研修のプロが薦める中小企業のための新入社員研修は、新入社員が自身の意思を持ちながらも、周囲と協働しながら仕事を前進させ、組織文化にフィットすること(=自他非分離)を促す研修です。

自身の意思を持ちながらも、他の人ともゆるやかに開けた関係として繋がり相互作用が起きる状態のことです。自分の軸は持ちながらも、組織文化にフィットしていくイメージです。

中小企業の新入社員は、大企業よりも社員同士が繋がっている感覚を早期に持てていないと、カルチャーフィットや部署間の連携が難しくなります。周囲との協働やカルチャーへの適応ができなければ、早い段階での成長も難しくなります。

新入社員が、組織と自他非分離ができている状態では以下のような状態が生まれます。

・自分の意思を持ちながらも、相手を尊重する

・自立しながらも、一体感が持ててチーム力が上がる

・意見や価値観の違いを超えて、新しいアイディアが生まれる

このように、中小企業は中小企業の目的にあった、新入社員の自他非分離を促すことを目的とした研修を行うことをお勧めします。

2)中小企業の新入社員研修内容

中小企業が、新入社員の自他非分離を促すために必要な研修内容は大きく分けて3つです。

・組織のカルチャーと癒合するための研修

・新入社員の悩みを次の成長に繋げるためのフォロー研修

自他非分離を促すために、最低限の社会人スキルと社会人としての自覚が必要にです。次に、カルチャーフィットを行うために、「組織のカルチャーと癒合する」が必要です。そして、自他非分離を育むために、フォロー研修を通して新入社員の悩みを次の成長に繋げることが中小企業・には必要です。

それぞれの研修内容について、具体的に紹介します。

※ このほか、専門スキルの取得を目的とする研修が必要な組織もあるかと思いますが、その際は新入社員に必要だと感じたタイミングに合わせて実施して頂けたらと思います。

社会人としての意識と基本的なビジネススキルを学ぶ研修

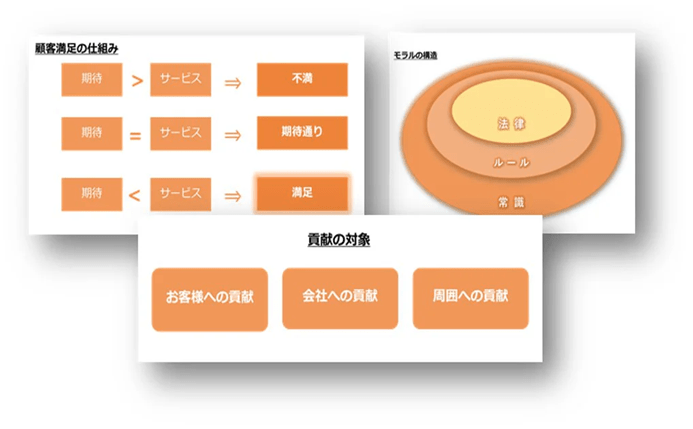

社会人としての意識と基本的なビジネススキルは、社会人のスタートラインに立つために最低限必要です。社会人としての自覚がなければ、自身の軸が適切なものとならなかったり、周囲とのかかわりあいが上手くできず、自他非分離を促すことが難しくなります。

ただし、今の新入社員に厳しくしすぎると、「やってられない」と拒絶観を持つことで自他非分離を促せなくなりますし、優しすぎても「このままでいいんだ」と現状に満足してしまい自他非分離を促すことが出来なくなるため、その加減を調整することがポイントです。

また、中小企業においては研修後にすぐに実務が始まるケースも多くあります。そのため、研修後には「現場で実践してみれる」状況にすることも大切です。研修内でロールプレイング等を通して実践イメージを具体的に持てること、また、研修内で「健全な自信」を持つことも大切でしょう。

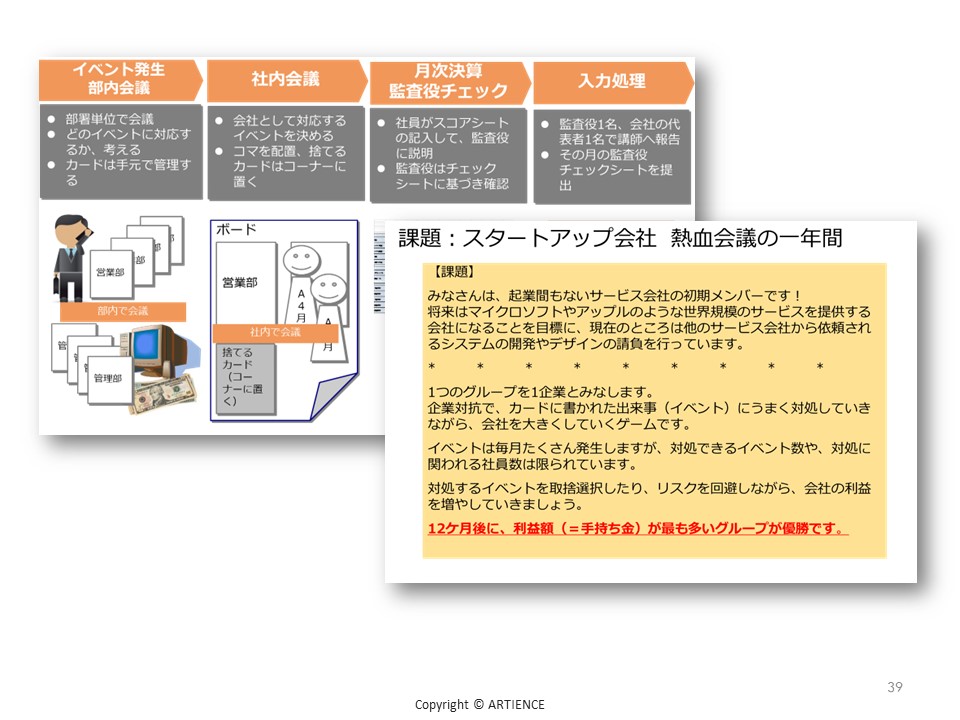

基本的なビジネススキルとは、社会人の自覚を促す研修、ビジネスマナー研修、高品質なアウトプットをだすためのスキルを習得する研修、コスト意識研修などが挙げられます。

社会人の自覚を促すための研修では、主に以下のような内容を学びます。

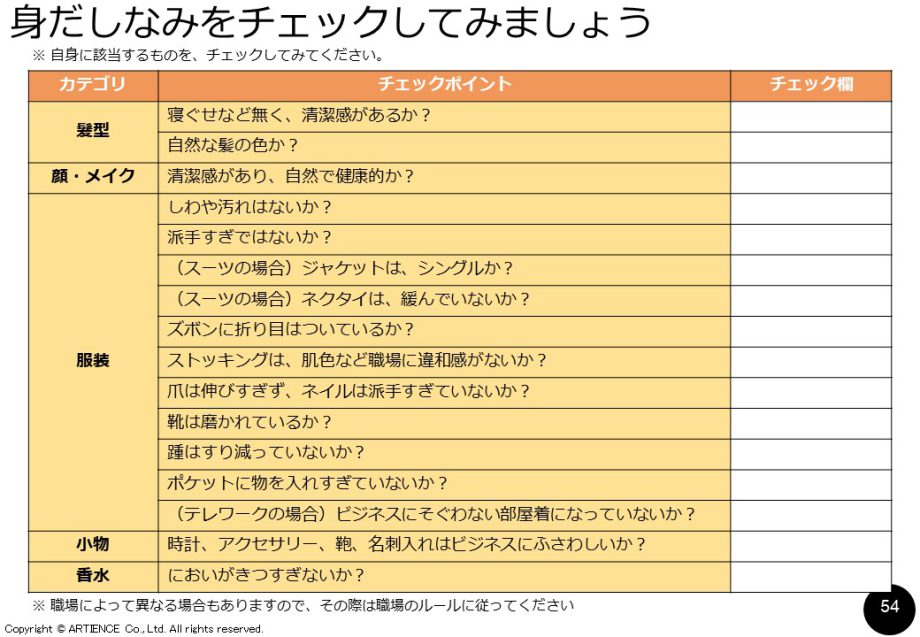

ビジネスマナー研修では、主に以下のような内容を学びます。

一般常識

・挨拶

・言葉使い

・ルール(整理、出社、退社など)

・身だしなみ

コミュニケーション

・来客・訪問対応

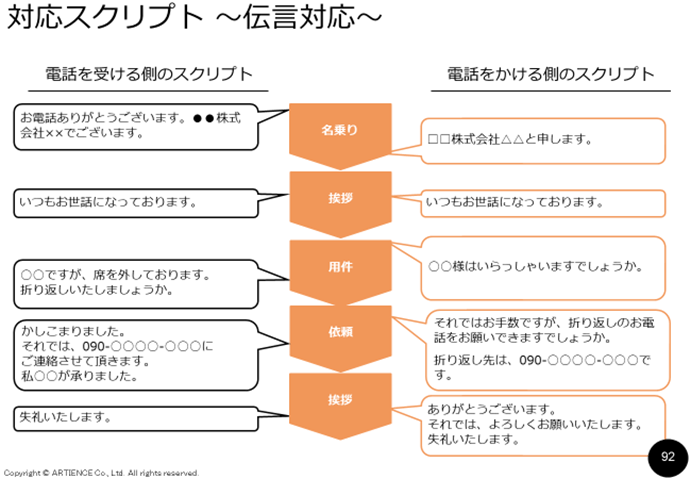

・電話対応

・文書・メール作成

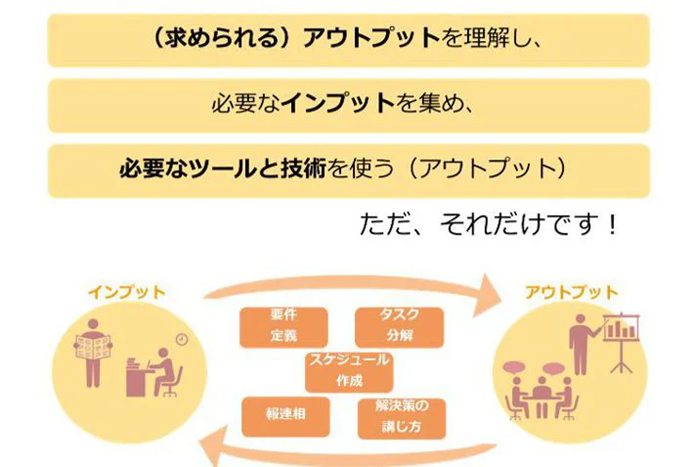

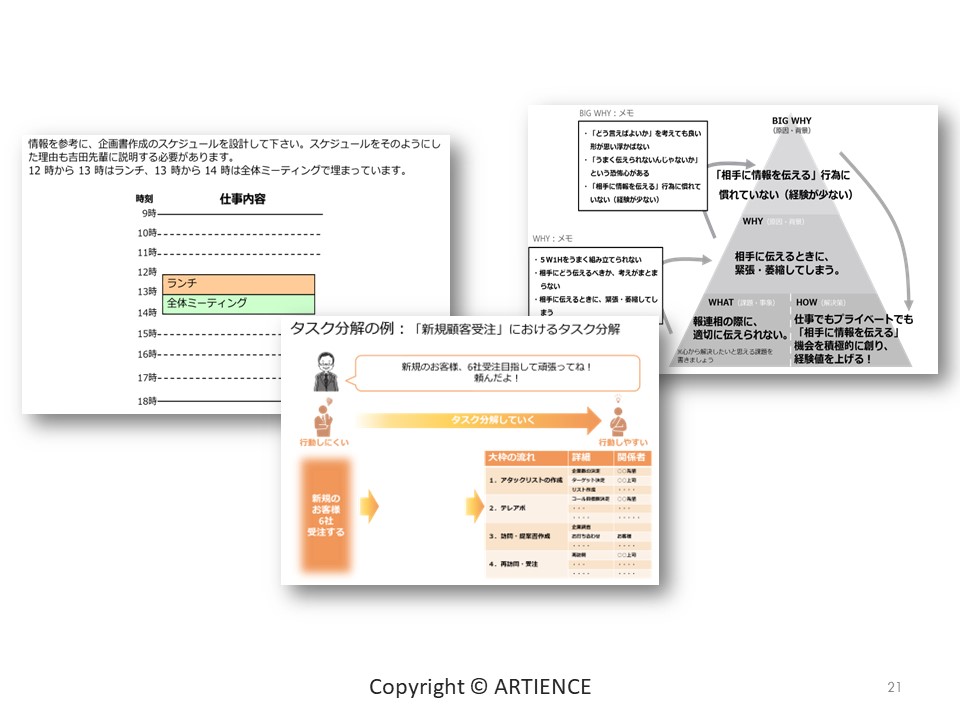

アウトプットするためのスキル研修では、主に以下のような内容を学びます。

・要件定義

・タスク分解

・スケジューリング

・報連相

・解決策の講じ方

これらの内容の研修は、できる限り外部研修で学ぶことをお勧めします。社会人としての意識と基本的なビジネススキルについて、組織からのメッセージとして伝えてしまうと新入社員から反発が起きたり、組織として伝えたいけど言いづらい場合もあるためです。

特に、「社会人の自覚と、コスト意識」を醸成する内容は内製研修で伝えることが難しいです。

例えば、「今、研修を受けている時間は、会社のお金で、給与が発生する時間帯に学んでもらっています。つまり、現状、あなたは組織のコストになっています」というメッセージです。

新入社員の給与もコストの一部になっていることは、組織として理解しておいてほしい反面、組織から言うのは難しいと思います。そのような内容は、外部研修で一般論として伝えてもらうことをお勧めします。

このように、自他非分離の土台を作るためには、社会人としての意識と基本的なビジネススキルを学ぶ研修がまず必要になります。

組織のカルチャーと癒合するための研修

新入社員の大切にしていることと、組織のカルチャーを癒合するためには、社内で個々の想いを聞きながら対応していく必要があるためOJT研修を行います。OJT研修では、具体的にオンボーディングと1on1を丁寧に行うことが必要になります。

オンボーディング

新入社員のオンボーディングとは、「新入社員の受け入れ~定着・即戦力化」までの一連のプロセスのことです。オンボーディングが上手くいくと、自他非分離の促しの他にも次の4つの効果が期待できます。

2)早期離職の防止による採用コストの抑制

3)組織全体の風土改善

4)社員のエンゲージメント向上

Feldman氏の調査によると、新入社員が職場の仲間に受け入れられたと感じる(受容感)には、平均2.7カ月かかるという研究結果があります。そのため、入社してから3か月間は、より丁寧にオンボーディングを行うことをお勧めします。

良いオンボーディングを行うために、組織社会化の3つの軸を抑えておくことがポイントです。

職業的社会化

仕事に必要なスキル・知識を習得すること

文化的社会化

組織の社風や考え方、ルールを受け入れること

役割的社会化

自身の役割を理解・受け止め、キャラを確立していくこと

組織社会化の詳しい内容や、オンボーディングについてもっと知りたい方は、下記のコラムもご覧ください。

オンボーディングは、新入社員の自他非分離を促すといったメリットだけではなく、受け入れる側の既存社員が一丸となって新入社員をフォローしていくことで、育成への感度が高まり、職場のコミュニケーションが活性化し、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与していきます。

1on1

定期的に1on1を行うことで、新入社員のちょっとした不安を解消したり、新入社員の内省を強化して個々の想いと組織の想いの統合を対話を通して行います。

入社して間もない新入社員は、「分からないことがあったら聞いてね」と言われても、どのタイミングでどのように声を掛けたらいいのかが分からず、聞けないということがよく起きます。そうならないためにも、あらかじめ時間を作っておくことが有効です。

当社では、入社してから1ヵ月、社員持ち回りで毎日30分間の1on1を設けています。毎日の振り返りや不安をそのままにせず、相談がしやすくなります。また、持ち回りで行うと、新入社員は様々な先輩と触れ合うことができ、組織の人柄や雰囲気も掴みやすくなります。トレーナー自身も比較的時間の調整もしやすくなります。

時間が30分も取れない場合は、15分等でも大丈夫です。

2ヵ月目からも出来れば毎日行えると良いですが、余裕がない場合は1週間に1回は行えると良いです。

4ヵ月目以降からは1ヵ月に1度のペースでも良い場合がありますが、その際は1時間程度時間を取って、1ヵ月の仕事の振り返りを行いましょう。また、新入社員が目指したい方向を確認し、その内容と組織の目標をいかに統合していくかを対話する場にすることがお勧めです。

新入社員の想いと組織が目指すところが一致していないと、自他非分離を促すことが難しくなるため、1on1ではそこを意識して頂けたらと思います。このように、新入社員の大切にしていることと、組織のカルチャーを癒合するためにも、個々に対応していくOJT研修が必要になります。

■「OJTは意味がない」と言われる3つの要因と解決策を詳しく解説

新入社員の悩みを次の成長に繋げるためのフォロー研修

新入社員も仕事を進める中で、難しさを感じたり、辛いと感じることが出てきます。その時に、その状態のままにしてしまうと、困難の壁を乗り越えることができず、モチベーションが下がり、成果も下がり、退職してしまうという流れを止めることが出来なくなってしまいます。自他非分離が無くなっている状態です。

そうならないためにも、新入社員をフォローするための研修を実施することをお勧めします。

フォロー研修で、自他非分離を促すためには、振り返りを行う研修内容が良いです。フラットに自身と自組織のことを振り返ることで、成長している自分を見つめ、周囲の助けがあったことに気が付くことができます。

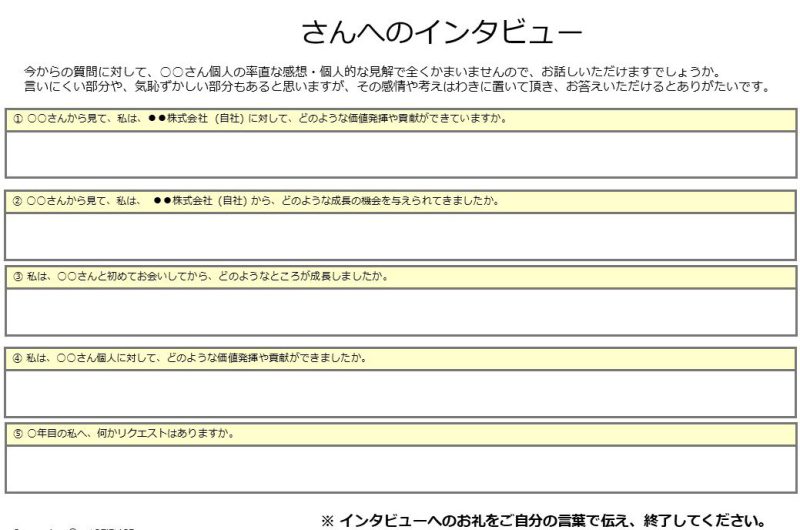

例えば、当社の1年目フォロー研修では、研修の事前課題としてトレーナーや上司へのインタビューがあります。この事前課題のインタビューだけでも、普段聞けないことが聞けたり、「そんなところまで見てくれていたんだ」ということに気が付く新入社員が多いです。

研修では、インタビューの内容をグループメンバーにシェアすることで、他の新入社員からも新たな視点の感想をもらい、自身の成長や得意なことに気が付くことができます。

中小企業のフォロー研修として振り返りの内容を行うときは、外部研修に参加することを推奨します。なぜなら、様々な環境で育ってきている人の話を聞けるためです。他の会社の新入社員と話すと、自分の会社に対する客観的な意見を聞くことができるため、自組織の良いところに気が付くことが多いです。

例えば、新入社員Aさんは、「トレーナーが毎週1on1を設けてくれているけど、あまりその時間が好きではない」ということを伝えたとします。しかし他の社員から「トレーナーや上司と話す機会が全くなくて辛い」との意見を聞くと、新入社員Aさんは自身の恵まれた環境に気付けるでしょう。

新入社員Aさんは自分の感情によって、毎週の1on1の良し悪しを判断していましたが、他社の新入社員の意見があると、一度フラットに振り返ることができます。

このように、フォロー研修で外部研修に参加すると自分たちの視野が広がり、自分や自組織のことを少し客観的に振り返ることができます。仕事をしていく中で、壁に当たったり、自組織に不安になることも起こりますが、そのままにしておくのではなく、フォロー研修を行うことで自他非分離の育みに影響を与えることができます。

これら3つの研修を行うことで、自他非分離を促すための土台を作り、仕事を行う中でぶつかる壁を乗り越えながら、より自他非分離を促すことができるようになります。

【関連記事】新入社員研修の内容例&効果を決める5つのポイント

3)中小企業の新入社員研修の導入でよくある質問

中小企業の新入社員導入の際に、よく伺う質問についてお応えします。

Q1. 新入社員の育成が放置になりがちなので、自分で何とかする育成をしてほしい

まずお伝えしないといけないのは、新入社員の育成を放置してはいけません。新入社員を放置すると、離職の可能性が高くなります。中小企業にとって、1人の影響は大企業と比べて大きいと思いますので、新入社員はしっかり育成していく意識を持って頂きたいです。育成の中では、特にオンボーディング、OJTを丁寧に行うことをお勧めします。

オンボーディングは、特に入社から3か月間は時間をかけて丁寧に行うことを意識しましょう。OJTは、個々に合わせた育成方法を探しながら、新入社員の自他非分離を促せるような育成を行います。

自他非分離を促すための声掛けの例としては、

・メタ思考で考える:「ゲームは何で次をクリアしようと頑張れるの?それを仕事に活かすならどうする?」

などです。

個人にあった自他非分離の促し方があるため、どんな言葉や伝え方があっているのか、トライ&エラーをしながら探して頂けたらと思います。

新入社員を放置して新入社員や若手社員が辞めていくと、周りの社員は「新入社員や若手社員はすぐに辞めていく」という認知を持ってしまうことになります。そうすると、トレーナーや上司は新入社員や若手社員はすぐ辞めてしまうからと、より教育が疎かになっていくという悪循環が強化されてしまいます。そうならないためにも、新入社員を放置せず、新入社員が組織に定着し自他非分離を持てるようになるまで、丁寧に育成をしてください。

■新入社員の放置は今すぐ止めるべき!その理由と対処方法5選

Q2. 大企業と遜色のない研修をしたい

大企業と同じような研修をしたいという想いは素晴らしいですが、大企業と同じか否かで判断するのではなく、自組織にあった研修をしているか否かを大切な軸として頂けると良いかと思います。大企業と中小企業では、同じ内容の研修を実施しても、組織体制が異なるため、研修の効果が薄れてしまうことがあるためです。

例えば、大企業では、新入社員研修のフォローとして、Learning Management Systemを積極的に活用することもありますが、中小企業ではシステムを入れるよりも、OJT研修を通して、一人ひとりへのフォローを行う方が効果的です。

中小企業は、組織の目標を達成するために必要な育成であることと、自他非分離を促すことを意識して研修を選択するようにしましょう。

Q3. 離職率が高いので、何とかしたい

離職率が高いということは、フォロー(オンボーディング・OJTなど)が弱いことが多いです。

新入社員の主な離職の原因となるのは、人間関係や、仕事内容の不一致のため、その点についてフォローができていなかったと考えることができるためです。このような場合は、入社時から1年間の育成計画を立てているかを確認してみてください。離職率が高い状態が続いているようであれば、どの時期に離職率が多いのか、何が原因となっている可能性が高いのかを確認して、それに合わせた年間の育成計画を立てていきます。

離職率が高い時、すぐ解決できるような魔法のような施策があればいいのですが、残念ながらそのような施策はありません。すぐに変化がみられるわけではなく時間はかかりますが、徹底的に新入社員が辞める原因を確認して、根本的な改善をしなければ、いくら上辺だけの施策を行っても意味がありません。新入社員のフォローを丁寧に行うことを意識した1年間の育成計画を見直すことから行っていただけたらと思います。

※ ミスマッチで起きているケースは、採用基準から見直す必要があります。

Q4. 同期がいないので、どのようなフォローをしたらいいか

同期がいないときのフォローとして考えられることは2点あります。

②他社同期とのコミュニケーションを増やすために外部の公開講座に参加する機会を渡す

これらについて、もう少し詳しくお伝えします。

①トレーナー、上司、チームが新入社員に関心を持って育成をする

同期間の繋がりで主に行われる会話は、不安や悩みの共有です。そのため、不安や悩みの共有をトレーナーや上司、チームに行えていることが必要になります。

トレーナーや上司、チームが、新入社員に関心を持ち、関係性を築こうとしていると、新入社員は安心することができ、不安や悩みを共有してくれる関係性になることができます。

②他社同期とのコミュニケーションを増やすために外部の公開講座に参加する機会を渡す

同期がいることで起こることとして、同期間の競争心もあります。これについては、先輩と比較することはできないため、他社企業と合同で行う外部の公開講座に参加することをお勧めします。

研修内で、お互いがどんな仕事をしているのか、どんな成長をしているのかを確認することができるため、そこで健全な焦りや成長を実感する機会になるためです。実際に、当社が実施している公開講座にも、新入社員が1名しかいない会社に参加して頂いており、研修の場で同期を作ってもらっています。中には、研修が終わった後でも連絡を取り合っている人もいて、他社の新入社員と同期になっている方も多いです。

※ 蛇足ですが、12年間の公開講座で、何組かご結婚された方々もいます。

他社の同期とグループワークを行うと、特に刺激があるようで新入社員が直々に「また研修に参加したい」と人事の方にお願いしていた方もいらっしゃいました。同期がいないと、不安や悩みの共有ができず、競争心が失われてしまうのではないかとお考えかもしれませんが、これらについては、

②他社同期とのコミュニケーションを増やすために外部の公開講座に参加する機会を渡す

で解決することができますので、検討してみてください。

Q5. 上司やトレーナーの年齢が離れているので、価値観の違いをどう埋めたらいいか

年齢が離れていて、価値観の違いが大きいときは、オンボーディングを丁寧に行うことが大切です。オンボーディングを丁寧に行うことで、お互いの価値観を認め合えたり、大切にしているポイントが分かるようになるためです。

オンボーディングを行う中で、例えば、「新入社員が印刷の仕方が分からない」ということが起きたとします。この時に、「何でそんなこともできないんだ」と新入社員に伝えるのは、その人の価値観のみで判断しており、良い伝え方ではありません。

新入社員が育ってきた環境においては、データでのやり取りが多くなり、紙を多く使わなくなっている背景があるかもしれません。昔は当たり前に誰でもできることが、今の新入社員には慣れていない・知らない場合ではないことも多くあります。

この時は、「学校とかであまり印刷はしなかった?」など新入社員の状況を確認し、その後手順を教えたり、印刷方法が分かる資料を渡すようにしましょう。

日々のコミュニケーションを少し工夫することでも、新入社員が育ってきた環境や、価値観に触れることができ、少しずつ違いが分かるようになってきます。新入社員と自分の経験や価値観が異なることが分かると、その都度違いを確認していくことができ、何度も確認しているうちに、お互いの価値観を理解し、受け止め合えるようになっていきます。

時代の流れは以前より早くなっており、そのため新入社員が育ってきた環境も1年違うだけで異なります。上司やトレーナーの方は、新入社員がどのような環境で育ってきて、どのような特徴を持っているのかの情報をその都度インプットして頂けると、価値観を受け止めやすくなると思います。

当社では、新入社員の特徴を考慮したOJTトレーナー研修や、新入社員のリアルな回答を元に人事やトレーナー同士で新入社員の育成について対話を行うGrowth Meetingを実施しています。ぜひこのような機会も活用して頂けたらと思います。

4)まとめ

今回は、中小企業のための新入社員研修についてお伝えしました。

このコラムでお伝えしたことを改めてまとめてお伝えします。

中小企業のための新入社員研修は、新入社員の自他非分離を促すことを目的とした研修でした。

中小企業が、新入社員の自他非分離を促すために必要な研修内容は、大きく分けて3つです。

・組織のカルチャーと癒合するための研修

・新入社員の悩みを次の成長に繋げるためのフォロー研修

社会人としての意識と基本的なビジネススキルを学ぶ研修によって自他非分離を促すための土台を作ることができます。その後、組織のカルチャーと癒合する研修や、フォロー研修を通して仕事を行う中でぶつかる壁を乗り越えながら、より自他非分離を促すことができるようになります。

中小企業では、大企業と比べて新入社員1人1人の影響力が強くなります。1人1人が自他非分離の状態で仕事を行えると、成果も出やすくなります。

今回のコラムでご紹介した研修を実施し、新入社員の自他非分離を促すことで、自組織で活躍できる新入社員を育成できることを願っています。

なお、当社では「『選ぶ立場』から『選ばれる存在』へ」をコンセプトに、今の新入社員の変化と成長を促す新入社員研修を実施しています。中小企業の新入社員の自他非分離が促進され、活躍するための研修をお探しであれば、ぜひお気軽にご相談ください。

新入社員研修に悩む中小企業の経営者・人事の方へ

売り手市場の新入社員の意識を変えられる研修を探していませんか?

アーティエンスでは、「『選ぶ立場』から『選ばれる存在』へ」というコンセプトで新入社員研修を実施しています。アーティエンスの研修には以下の特徴があります。

- 社会人に必要な責任感を講師からのリアルなフィードバックを通して学びます

- 仕事の軸となるビジネススキルを8割実践の研修で学びます

- 研修によって「経験」を「成長」に変える習慣をつくります

今すぐ新入社員研修のサービス資料をダウンロードして、新入社員が『選ぶ立場』から脱却し、『選ばれる存在』となるための一歩を踏み出しましょう。

※ 当社

※ 当社