- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月4日 社会人の自覚研修ー公開講座研修レポート

- 本内容は、2023年4月4日に開催した「社会人の自覚研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:17社、参加人数:95名、集合型3クラス・オンライン型

- 詳細を見る

新入社員研修の期間を決めよう【期間別】実現できること・できないこと

更新日: ー

作成日:2022.11.15

「新入社員研修の期間は、どの程度が適切なのだろう?」

「新入社員研修の期間は、どの程度が適切なのだろう?」

新たに新入社員研修担当に任命されたり、初の新卒採用で新入社員研修を検討する際、このような疑問が湧いてくると思います。

新入社員研修の期間は1週間~1年程度とかなり幅があり、ゴール設定によって大きく異なります。

本コラムでは、一般的な新入社員研修の期間別に

・実現できることと業界例をご紹介しています。

期間別の業界例をみながら、適切な研修期間を導きだし、迷いなく研修企画をすすめていきましょう。

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

目次

1)新入社員研修の期間は 1週間~1年程度

新入社員研修の期間は、組織が新入社員にどの程度のスキルを身につけてほしいかによって変動します。組織ごとに新入社員に身につけてほしいスキルの量も質も異なるためです。

実務重視の企業は、研修期間を短くし、OJTでの育成がメインになります。

一方、高度な技術が求められる企業の場合は、一般的なビジネススキル以外に専門知識が必要になるため、研修期間が長めになる傾向があります。

研修期間のイメージを掴んでいただくために、3つの研修期間に分けて、研修内容と比較的傾向の強い業界をご紹介します。

② 新入社員研修の期間が1か月~3か月程度の研修内容例と業界

③ 新入社員研修の期間が1年間の研修内容例と業界

① 新入社員研修の期間が1週間程度の研修内容例と実現できること、業界

基本的なビジネスマナーとスキルを身につけて、できるだけ早く現場に出て学んでほしいという企業は、入社日の翌日から1週間を研修期間としています。

現場でトライ&エラーを繰り返しながら成長していくことを求められていることが多いです。

・研修1日目:社会人としての意識やモラルを学ぶ

・研修2日目:ビジネスマナーを学ぶ

・研修3日目:コスト感覚を学ぶ

・研修4日目:ビジネススキルを学ぶ

・研修5日目:コミュニケーションを学ぶ

【新入社員研修の期間が1週間程度の業界例】

テレビ制作業界、出版業界、商社など営業職がメインの企業や徒弟制度の形式を取っている職種は、研修が短く現場に慣れながら学んでいくことが多いです。

【新入社員研修の期間が1週間程度で実現できること】

・学生から社会人への切り替えや、社会人としての意識づけの強化

・社会人として最低限必要なビジネススキルやマナーの理解

【新入社員研修の期間が1週間程度で実現が難しいことと対応策】

・ビジネススキルやマナーのスムーズな活用

理解はでき、方法も知っていますが、上手く活用できるところまで持っていくためには慣れが必要なため難しいです。

対応策としては、実務を行う中でのフォローを丁寧に行うことが必要になります。

配属後は研修機会が無くなるため、研修終了後のOJTで丁寧にスキルを渡せるようにしていきましょう。

新入社員研修の期間が1週間程度だと、学生から社会人への切り替えと、社会人としての最低限の基礎スキルを学ぶことが目的となっていることが分かります。

② 新入社員研修の期間が1か月~3か月程度の研修内容例と実現できること、業界例

現場に出る段階で、ある程度の専門知識が必要になる企業は、入社時から1か月~3か月程度、新入社員研修を行います。

配属先で基本的な専門知識が無いと、現場の社員の言葉が理解できずにコミュニケーションが取れなかったり、一人で進められる仕事が無いという状態になってしまうためです。

・研修1週目:ビジネススタンス、ビジネススキルを学ぶ

・研修2~4週目:専門知識、ビジネススタンスとビジネススキルの復習

【新入社員研修の期間が1か月程度の業界例】

金融業界、ホテル業界、メーカーなど

【新入社員研修の期間が3か月程度の研修内容例】

・研修1週目:社会人としての意識醸成、ビジネススキルを学ぶ

・研修2~4週目:専門知識、「社会人としての意識醸成とビジネススキルの行動変容」のための復習研修

・2か月目、3か月目:より難易度のある専門知識のスキルを身につける

【新入社員研修の期間が3か月程度の業界例】

IT業界、製造業界、金融業界など

【新入社員研修の期間が1か月~3か月程度で実現できること】

・オンボーディングを強化でき、新入社員が受容感を感じやすくなる

Feldman(1977)によると、新入社員が職場の仲間に受け入れられたと感じる(受容感)には、平均2.7カ月かかると言われています。

・依頼された仕事を行えるだけの専門スキルが身につく

【新入社員研修の期間が1か月~3か月程度で実現が難しいことと対応策】

・社会人としてのモチベーションの維持

→学ぶ期間が長くなり、社会人として仕事をしている感覚を持ちにくく、社会人としてのモチベーションを維持することが難しくなります。

・成長実感を持ちづらい

実務を通しての学習機会がないため、成長している実感を持ちづらく、焦りを感じてしまう方が出てくる可能性があります。

対応策としては、研修期間内に職場見学や、先輩社員との交流機会を創ること、そして1週間の中で成長したことを考えてもらう機会を設けることです。

新入社員研修の期間が1か月~3か月程度だと、社会人としての基礎スキルと、現場で役割を持つために必要な専門的なスキルを学ぶことが目的となっています。

なお、新入社員研修のカリキュラムの組み方については、下記のコラムで事例を交えながら紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

【事例あり】新入社員研修のカリキュラムにおすすめの内容と5つの作成プロセス

③ 新入社員研修の期間が1年間の研修内容例と実現できること、業界例

入社時の研修を終えた後、1年の間に1か月や2か月に1回程度のペースで新入社員の成長を促す研修を行う企業もあります。

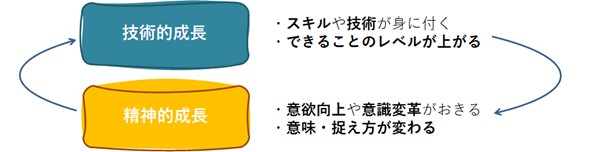

業務の幅の広がりとあわせて、追加のスキルを渡すことで新入社員の成長を促進するという場合や、新入社員の精神的成長の支援として行っていることが多いです。

精神的成長とは、物事への意識・捉え方が変わる、意欲や意識の向上などの内面的な変化を指します。

| 月 | 内容 |

|---|---|

| 4月 | 社会人としての意識醸成、ビジネススキルを学ぶ |

| 5月・6月 | コミュニケーションを学ぶ |

| 7月・8月 | より高度なビジネススキル(ロジカルシンキングなど)や専門スキルを学ぶ |

| 9月・10月 | 半年間を振り返る |

| 11月・12月 | より高度なビジネススキル(課題解決など)や専門スキルを学ぶ |

| 1月・2月・3月 | 1年間を振り返り、2年目につなげる |

【新入社員研修の期間が1年間の業界例】

Webコンテンツ制作会社、小売業、不動産業界、各種コンサルティングなど

新入社員が扱う業務の幅が日が進むにつれて広がる業界、または離職率が高い企業は定期的にフォローしないと離職してしまうため、研修機会が多く設けられています。

【新入社員研修の期間が1年間で実現できること】

・新入社員が自身のこの先の成長を予感しやすくなる

定期的に研修を行うことで新入社員が自身のスキルが高まっている実感を持てる

・新入社員をフォローできる接点を多く持つことができる

・新入社員同士が、同期との繋がりが強くなる

【新入社員研修の期間が1年間で実現が難しいこと】

1年かけて実現が難しいことはありませんが、研修のやり方によっては、上記の内容も実現できなくなってしまうため、丁寧に企画を立てて実施しましょう。

詳しく知りたい方は下記コラムをご覧ください。

【保存版】新入社員研修の内容を目的別に解説!効果を高める5つのチェックポイント

新入社員の成長とは、自律自走すること。成長に必要な2つの要素と、3つのアプローチ

新入社員研修の期間が1年間の場合、年間を通して新入社員のスキルや意識に影響を与えることが目的となっています。

このように、新入社員研修の期間は、企業が新入社員に身につけてほしいスキルの程度によって変動するのです。

2)新入社員研修の期間を決めよう

新入社員研修の期間を決めるためには、新入社員に渡したいスキルが決まっている必要があります。

いつどの程度のスキルを渡したいかによって、期間が変わってくるためです。

期間を先に決める場合、期間内に実施できないスキルがでてきてしまったり、期間内に無理やり詰め込んだ結果、新入社員が研修内容を理解しきれなくなってしまうということが起きかねません。

それでは意味が無くなってしまうため、必要なスキルに合わせて適切な研修期間を設定していきましょう。

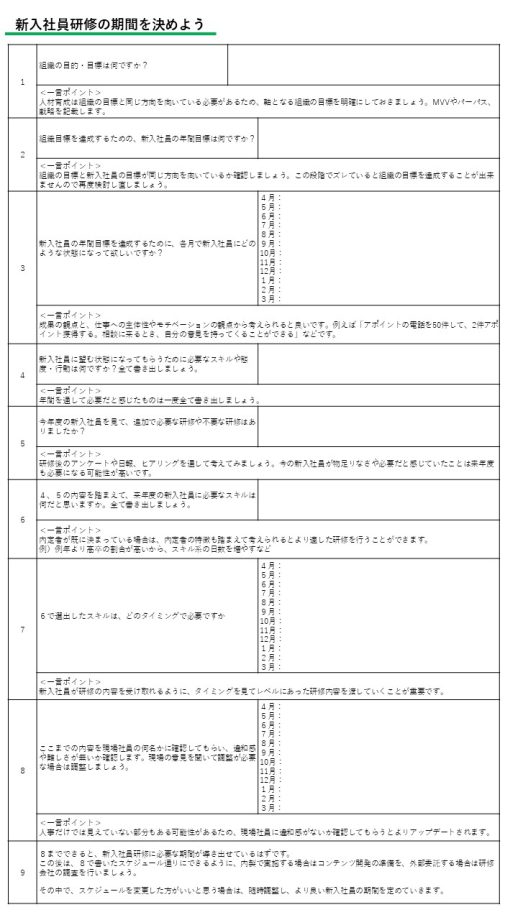

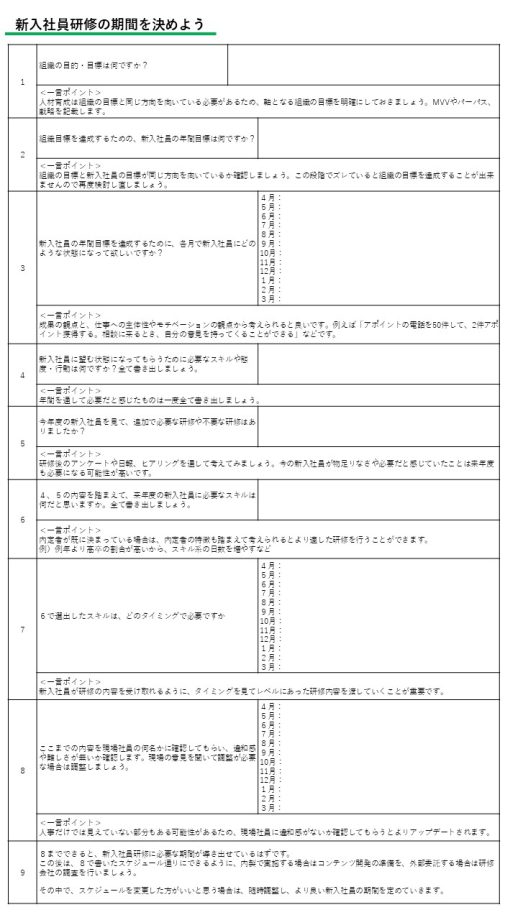

自組織に必要な新入社員研修の期間を決めるために、オリジナルのフローをご用意しました。

このフローを埋めていくと、新入社員研修の期間を決めることができます。

下記からダウンロードして頂けますので、ぜひご活用ください。

※ 新入社員研修の期間を決めよう フローシートのサンプル

新入社員研修の期間を決めるためには、上流となる組織の目標から方向性を間違えないように落とし込んでいく作業が必要になります。こうして作成した新入社員研修の期間に沿って研修を実施することで、自組織で活躍できる新入社員となっていくのです。

【参考1】新入社員研修の準備期間

講師派遣型の新入社員研修の場合は11月まで、公開講座の新入社員研修の場合は1月までには、研修の準備を終わらせることを推奨します。

派遣型の場合は、講師の確保が難しくなるためです。多くの企業が一斉に4月に新入社員研修を実施するため、特に講師の希望がある場合は、8月までには確定しておきたいです。

公開講座は、席の確保が難しくなるためです。オンライン形式での研修の場合は、比較的人数の調整が可能な場合があります。

例えば、外部委託で公開講座の対面式の研修を受講したいと思っている場合の準備期間を考えてみます。

| 月 | 内容 |

|---|---|

| 9月 | ・会社の目標、今年度の新入社員の様子を見ての改善点、来年度の新入社員の特徴を兼ねて、新入社員の1年間の目標を設定 ・目標設定のために必要なスキルの洗い出し ※ここまでに上記のフローシートを全て埋めている状態 |

| 10月 | 研修会社の検討を開始 |

| 11月 | さまざまな研修会社から自組織に合う内容を比較検討し、上長へ提案 |

| 12月 | 上長からのフィードバックを経て、研修内容や実施時期を再調整 |

| 1月 | 最終決定 |

希望の講師や研修が、受付終了のために参加できなくなるのは悲しいですので、余裕を持って準備をしておくことが必要です。

目安としてですが、派遣型の場合は11月まで、公開講座の場合は1月までに決定するスケジュールで考えておきましょう。

新入社員研修の期間に関わらず、年間を通して新入社員をフォローしていく必要があります。

定期的に新入社員をフォローしていないと、小さな変化に気が付かず、突然体調を崩したり、退職の意向を告げられたり、ということが起きてしまうためです。

特に、新入社員が受容を感じられるまでの3か月間は丁寧にフォローすることが大切です。その後も、新入社員に変わった様子がないかを定期的にウォッチングしましょう。

当社ではパルスサーベイGrowthを提供しており、毎月定期的に状態を確認することでタイムリーに新入社員の変化に気付くことができます。

パルスサーベイGrowthを通して、新入社員の変化に気付き、フォローを行えた3つの事例について、下記のホワイトペーパー内で詳しく説明しております。よろしければぜひご覧ください。

■気付いたら手遅れを防ぐ!若手・新入社員を自律を育む、タイムリーなフォロー施策とは?(P25~)

その他、1か月に1度の1on1や、気軽に話しかけてもらえるチャットの用意、トレーナー以外に新入社員が話しやすいと感じる1つ上あたりの年代とのメンター制度などが施策として考えられます。新入社員にとっては、毎日が挑戦の状態のため、新入社員期間に限らず、定期的にフォローできる体制を整えておきましょう。

3)まとめ

新入社員研修の期間は、企業によって1週間程度~1年と大きく幅があります。なぜなら、組織が新入社員にどの程度のスキルを身につけてほしいかによって期間が変動するためです。

よくある研修期間として、

・1週間程度

・1~3か月程度

・1年間

の3パターンの研修内容例と業界例をお伝えしました。

新入社員研修の期間が1週間程度だと、社会人としての基礎スキルを学び現場で仕事をするための準備が目的となっています。新入社員研修の期間が1~3か月程度だと、社会人としての基礎スキルと、現場で役割を持つために必要な専門的なスキルを学ぶことが目的となっています。新入社員研修の期間が1年間の場合、年間を通して新入社員のスキルや意識に影響を与えることが目的となっています。

それぞれ、企業の意図があってこのような期間に設定していることが分かります。

このような例を見た上で、自組織の新入社員研修の期間を決めるためにオリジナルのフォーマットをご用意しました。

この通りに空欄を埋めていくと、自組織の新入社員期間を明確にすることができますので、ぜひダウンロードしてご活用頂けたらと思います。

このコラムによって、自組織に適した新入社員研修の期間が明確になり、適切な期間で研修を行えたことで、新入社員が例年以上の活躍を見込めるようになると嬉しく思います。