- [ 研修・セミナーレポート ]

2023年4月5日 ビジネスマナー研修ー公開講座研修レポート

- 2023/4/11作成ー本内容は、2023年4月5日に開催した「ビジネスマナー研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:17社、参加人数:96名、集

- 詳細を見る

【12のチェック項目】を大公開!24年卒 新入社員研修 公開講座(公開セミナー)を安心スタートしよう

作成日:

「良い新入社員研修の公開講座(公開セミナー)を見つけたい」と考え、本コラムにたどりついたことと思います。

本コラムでは、「良質な新入社員研修の公開講座(公開セミナー)を選択するための12のチェック項目」をお伝えします。読み終えたころには、自信を持って新入社員研修の公開講座を決定し、経営者に伝えることができるでしょう。

>アーティエンスの新入社員研修 公開講座・セミナーのスケジュールはこちらから

youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

目次

- 1)良質な新入社員研修の公開講座(公開セミナー)が見つかる!12のチェック項目

- ① 研修プログラムの品質|研修に人材開発・組織開発などの学術的背景がある

- ②研修プログラムの品質|研修内容は時代に即している

- ③研修プログラムの品質|研修コンセプト・ラーニングポイントが明確

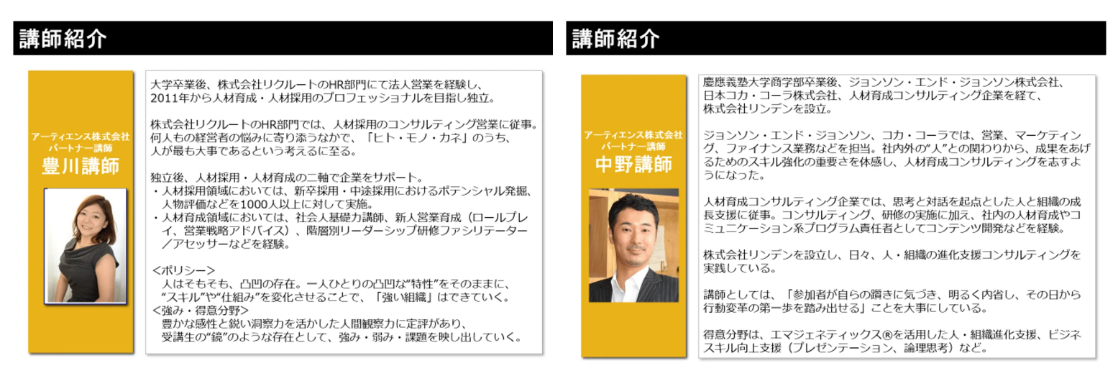

- ④講師の品質|講師は、トレーニングをしっかり受けている

- ⑤講師の品質|講師としての登壇実績・想いがある

- ⑥講師の品質|講師に実務経験がある

- ⑦納品の品質|研修内容に対して受講人数が適切

- ⑧納品の品質|研修内容に対して教室のレイアウトが適切

- ⑨納品の品質|研修内容に対してアテンドスタッフの人数が適切

- ⑩ フォローの品質|充実した研修後のレポートがある

- ⑪フォローの品質|研修受講後にも変化を促すフォローがある

- ⑫フォローの品質|社内育成の相談やフォローが可能

- 2)新入社員向けの公開講座(公開セミナー)一覧

- 3)新入社員研修の公開講座(公開セミナー)の導入事例

- 4)新入社員研修(公開講座・公開セミナー)実施企業に喜ばれる3つのフォローサービス

- 5)まとめ

1)良質な新入社員研修の公開講座(公開セミナー)が見つかる!12のチェック項目

良質な新入社員研修の公開講座(公開セミナー)を実施するためには、12の観点でチェックを行うことをおすすめします。

| 項目 | 区分 | 確認内容 |

| ① | 研修プログラムの品質 | 研修に人材開発・組織開発などの学術的背景がある |

| ② | 研修内容は時代に即している | |

| ③ | 研修コンセプト・ラーニングポイントが明確 | |

| ④ | 講師の品質 | 講師は、トレーニングをしっかり受けている |

| ⑤ | 講師としての登壇実績・想いがある | |

| ⑥ | 講師に実務経験がある | |

| ⑦ | 納品の品質 | 研修内容に対して受講人数が適切 |

| ⑧ | 研修内容に対して教室のレイアウトが適切 | |

| ⑨ | 研修内容に対してアテンドスタッフの人数が適切 | |

| ⑩ | フォローの品質 | 充実した研修後のレポートがある |

| ⑪ | 研修受講後にも変化を促すフォローがある | |

| ⑫ | 社内育成の相談やフォローが可能 |

それぞれ説明します。

① 研修プログラムの品質|研修に人材開発・組織開発などの学術的背景がある

学術的背景は、受講者へ学びの説得力を高める上で大切です。学術的背景のない新入社員研修が、学びが表面的であったり、精神論に偏っている場合があります。

「研修を提供する上で、御社が大切にしている学術的背景は何ですか?」と確認を取ることをお勧めします。

また、なぜその学術的背景を大事にしているのかまで確認すると、研修会社が新入社員育成で大切にしていることがおのずと見えてきます。自社にマッチした研修内容かどうかの判断もつきやすくなるでしょう。

・シェアドリーダーシップ

『リーダーシップは誰しもが発揮できるものであり、それはたとえ新入社員であっても発揮できる』というメッセージのもと、自発性を促しています

・学習する組織

新入社員自身のエネルギーを高めることや、相互作用によって生まれる発見を大切にしています。具体的には、新入社員として「心からのぞむ成長」は何かを考えたり、「探求」の時間を随所にいれることで相互に学び合う場を研修内で提供しています。

②研修プログラムの品質|研修内容は時代に即している

研修内容が、ビジネス環境の変化や新入社員の傾向にあわせた内容にでなければ、新入社員の良質な学びには繋がりません。

例えば、「声出しをひたすら行う」、「不可能で理不尽な課題を課す」などの昔ながらの研修内容は、新入社員にとって嫌悪感を高める要素となってしまう可能性が高いでしょう。

また「一方的な価値観や学びの押しつけ」は、腹落ち度を重視する今の新入社員には適していません。「今の新入社員の傾向も含めて、どのような点を意識して研修を提供していますか?」と確認を取ることをお勧めします。

一例として、23年卒新入社員研修から「フィードバックの受け止め方と活かし方」を学ぶ時間を多く取り入れています。

最近の新入社員は対面でのコミュニケーション経験不足により、「他者からのフィードバックを恐れる」傾向が強いことが分かったためです。フィードバックについて学ぶ時間を新たに設け、フィードバックを自らの成長の糧としていくためのスタンス醸成や具体的な考え方を伝えています。

③研修プログラムの品質|研修コンセプト・ラーニングポイントが明確

研修コンセプトやラーニングポイント(学びのポイント)が明確であれば、新入社員の学習度合いも高まります。ラーニングポイントとは、「研修を通してどんな考え方や姿勢を学べるか」という内容です。

ビジネスマナー研修における「敬語」「名刺交換」「電話応対」などは、ラーニングポイントにはなりません。ラーニングポイントとは、ビジネスマナー研修を通して、どんな考え方や姿勢を学んでほしいかです。

ご検討の際は、「学びのポイントは何ですか?どのようにその学びのポイントを研修コンテンツに落としていますか?」と確認を取ることをお勧めします。

・ビジネスマナーを実践することの意義と、与える影響を理解する

・ビジネスマナーの基本となる「相手目線」を意識する

・ビジネスマナーを通じた「個性の発揮」を考える

マナーの型をただ学ぶのではなく、なぜ重要なのか、何が大切なのかを丁寧に伝えています。

④講師の品質|講師は、トレーニングをしっかり受けている

講師がトレーニングを受けている(受け続けている)人物であることも、重要な観点です。研修の品質は、講師の品質に大きく左右されるためです。

例えば、講師の言葉遣いやオペレーション一つをとっても、新入社員の学びに大きく影響します。指示命令ばかりの講師のもとでは、新入社員の受け身の姿勢が強化されます。講師からの問いかけを多くすると、新入社員が能動的に考えるようになります。

ワークの説明も、受講生の理解度に応じて説明度合いを調整するスキルも必要になります。

ご検討の際には、「講師に対して、どのようなトレーニングをしているか?講師のスキルアップにどのような支援をしているか?」と確認を取ることをお勧めします。

・講師とは何?なぜ、講師をしたいのか

・自己紹介の仕方

・アイスブレイク体験

・立ち振る舞い

・有効なオペレーション

・有効なインタラクティブ

・困った受講生とのやり取り

・タイムラインの調整方法

・研修のクロージング方法

⑤講師の品質|講師としての登壇実績・想いがある

「年間で何件くらい登壇しているのか?」、「講師としての経験年数はどれくらいか?」などの観点ももちろん重要です。

しかし、経験と同程度に「講師登壇に対してどのような想いがあり、受講生にどのような想いを伝えてきたのか?」という観点も大切です。想いがあってこそ、研修品質は高まるためです。

なお、新入社員研修に登壇する講師は比較的若いことが多いです。年齢が近い方が、新入社員が受け取りやすいメッセージを伝えられるためです。経験年数のみを重視せず、想いも大切にすることをお勧めします。

「講師として、何を大切にしているか?自身が登壇した新入社員研修で印象的な場面と、困った場面をどう対応したか?」といった確認を取ると良いでしょう。

⑥講師の品質|講師に実務経験がある

講師自身に実務経験がないと、新入社員へ説得力のあるメッセージは伝えられません。新入社員研修の内容にあわせて講師自身のリアルな体験談を伝えることで、現場での活用イメージを具体的に持ちやすくなるためです。

「新入社員時代も含めて、どのような実務経験があり、どのような苦労や失敗を乗り越えてきたか」確認を取ることをお勧めします。

⑦納品の品質|研修内容に対して受講人数が適切

研修の受講人数は、形式や内容により異なりますが、一般的な新入社員研修(ワークが中心)であれば、1クラス40名未満が一つのラインといえるでしょう。

40名を超えると、研修が適切に機能しづらくなります。「講師の目が行き届かず、ワークに集中しない新入社員がいる」や「新入社員への講師のフォローが適切ではない」といったトラブルが発生する恐れがあります。

そのため、「研修は、何名で行っているか?(40名以上の場合は)その人数は適切なのか?人数の多さをカバーする対策は取っているのか」といった確認を取ることをお勧めします。

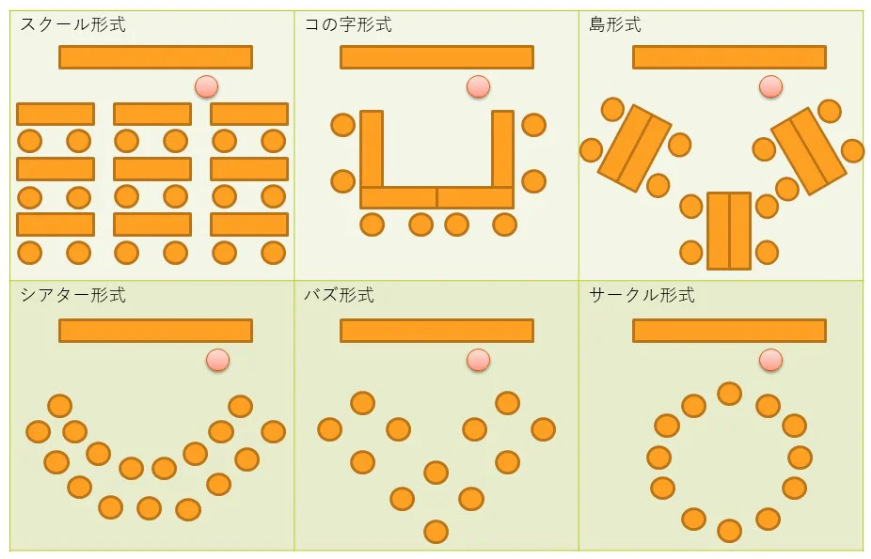

⑧納品の品質|研修内容に対して教室のレイアウトが適切

「研修内容に対して、教室のレイアウトが適切でない」と、新入社員の学びに繋がりません。研修でよく用いられるレイアウトを下記図でお見せします。

研修の学びに適したレイアウトであるか確認をとりましょう。例えば、グループワークが多いのであれば島形式が望ましいです。

研修会社の都合により、教室あたりの収容人数を増やせるバズ形式やスクール形式をとる場合もあるので注意しましょう。

確認の際は「研修風景の写真を見せてもらえませんか?」とお聞きいただくことをお勧めします。

⑨納品の品質|研修内容に対してアテンドスタッフの人数が適切

「研修内容に対して、アテンドスタッフの人数が適切」であることは大切です。講師一人だけでは、研修の場をホールドしたり、コントロールすることが難しいためです。

例えば、新入社員が居眠りしていた場合。講師が気付かなければ、本人の学びが少ないどころか、同グループの新入社員にもネガティブな影響を与えます。この際に、アテンドスタッフがいれば、講師に状況報告ができ講師から当人に注意喚起できます。

研修の場に良くない影響を与えることには、適切かつ早期な対応が必要であり、そのためにはアテンドスタッフからのサポートが必要です。基本的に、受講生が16名以上の場合にはアテンドスタッフが必要と言えます。

ご検討のタイミングで、「研修時には、講師以外にアテンドスタッフの方はいますか?」と確認を取ることをお勧めします。

受講人数の制限を行っています。

受講人数の制限を行っています。4月の新人研修では最大36名の実施です。

また、グループワーク中心の実践的な研修のため、

島形式で実施しています。

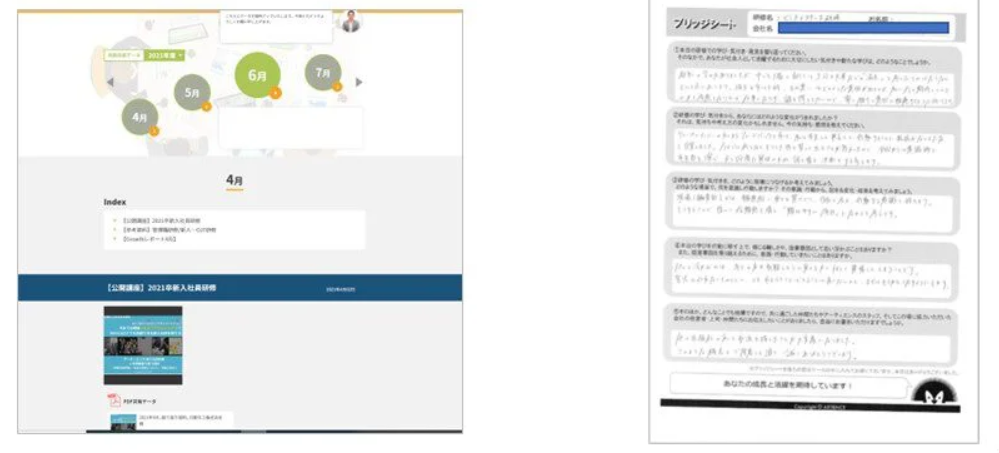

⑩ フォローの品質|充実した研修後のレポートがある

研修後のレポートがなければ、「新入社員が何を学び、どのように感じたのか」を把握できません。新入社員への適切なフォローや、上司への実施報告もしづらくなります。

「研修後の、実施企業へのフォローはありますか?」と確認すると良いでしょう。

1)レポートの共有研修実施の様子をまとめたレポートを作成し、企業へ共有しています。

例:

2023年4月4日開催「社会人の自覚研修」ー公開講座研修レポート

2023年4月5日開催「ビジネスマナー研修」ー公開講座研修レポート

2)受講者のアンケートの共有

お客様ごとに作成するWEBページ上に、研修時のアンケートを掲載しています。

⑪フォローの品質|研修受講後にも変化を促すフォローがある

研修後、受講生に対して認知変容・行動変容を促すフォローを行うことは必要不可欠です。しかし公開講座(公開セミナー)では「研修を受けてもらったらそれで終了」という研修会社が多いかもしれません。

「新入社員が研修で学んだことを、現場で継続するためのフォローはありますか?」と確認を取ることをお勧めします。

結果は、クライアント様の専用ページに毎月アップしています。新入社員には、定期的な内省の機会になります。人事・経営者の方は、サーベイレポートによって新入社員の状態が把握でき、適切にフォローしていくことが可能です。

⑫フォローの品質|社内育成の相談やフォローが可能

社内育成について相談できる場やフォローなどのサポートがあると、現場に戻った後の新入社員の育成の悩みを早期に解決できる可能性があります。

どんなに素晴らしい研修であっても、社内育成と連動できていなかったり、現場でフォローやサポートがなければ、研修効果は半減してしまいます。

ご検討にあたっては、「社内育成の相談に乗ってもらえますか?」と確認を取ることをお勧めします。

また毎月、人事・経営者向けの勉強会(テーマは新入社員・若手社員)を実施しておりますので、こちらに参加していただいております。

2)新入社員向けの公開講座(公開セミナー)一覧

2024年度新入社員研修(公開講座)開催スケジュール

アーティエンスでは、12の項目を満たした2024年卒新入社員研修(公開講座)を実施しています。 1日程、1名様から参加いただけます。

| 日程 | 研修名 | 研修情報 | 開催場所 | 詳細確認・申し込み |

|---|---|---|---|---|

| 4月2日(火) 9:00~18:00 | 社会人の自覚研修 | 社会人になることを前向きさ醸成と、活躍・成長するための意識の変革 | 池袋・ オンライン | 詳細確認 申し込み |

| 4月3日(水) 9:00~18:00 | ビジネスマナー研修 | 信用を積み上げるため、相手と場に応じたビジネスマナーを習得 | 池袋・ オンライン | 詳細確認 申し込み |

| 4月4日(木) 9:00~18:00 | 目標達成・コスト意識研修 | 組織の基本構造理解と、自身への「投資」理解・目標達成意識の向上 | 池袋・ オンライン | 詳細確認 申し込み |

| 4月5日(金) 9:00~18:00 | ビジネススキル研修 | “プロ”として仕事を遂行するための基本的な業務遂行スキルを実践的に習得 | 池袋・ オンライン | 詳細確認 申し込み |

| 4月8日(月) 9:00~18:00 | 上司との協働体感研修 | チームで仕事を行う際に不可欠な「共創・協働」の意識と行動の習得 | 池袋・ オンライン | 詳細確認 申し込み |

| 5月16日(木) 10:00~18:00 | 仕事と自己成長をつなぐ研修 | 新入社員と組織との関係性を高め、リアリティショックの軽減を図る | 池袋予定 | 詳細確認 申し込み |

| 6月13日(木) 10:00~18:00 | 巻き込み力向上研修 | 成果創出のために周囲に主体的に働きかける意識とスキルの習得 | 池袋予定 | 詳細確認 申し込み |

| 7月18日(木) 10:00~18:00 | 関係性構築力研修 | 自己理解と他者理解を通じた、円滑なコミュニケーション方法の習得 | 池袋予定 | 詳細確認 申し込み |

| 8月20日(火) 10:00~18:00 | ロジカルシンキング研修 | 上司・顧客・仲間と一緒に使えるロジカルシンキングを実践的に習得 | 池袋予定 | 詳細確認・申し込み |

| 9月19日(木) 10:00~18:00 | 新入社員・OJT合同研修 | 内省と対話を通じて関係の質を高め、現場育成の成長サイクルを加速 | 池袋予定 | 詳細確認 申し込み |

| 11月7日(木) 10:00~18:00 | プレゼンテーション研修 | ニーズ把握・資料作成・プレゼンテーションを一連の流れで実践的に習得 | 池袋予定 | 詳細確認 申し込み |

| 1月16日(木) 10:00~18:00 | 問題解決力研修 | 課題の明確化と深掘り・共創による課題解決コミュニケーションスキルの習得 | 池袋予定 | 詳細確認 申し込み |

| 3月13日(木) 10:00~18:00 | 1年目フォロー研修 | 1年間の成長と貢献を実感しエンゲージメントを高め、2年目のビジョンを描く | 池袋予定 | 詳細確認 申し込み |

※人数・状況により、開催形態(オンライン・オフライン)は変更される可能性があります。

3)新入社員研修の公開講座(公開セミナー)の導入事例

株式会社one様の導入事例

ーベンチャー企業を選んでくれた新卒一期生への感謝を込めて

| 課題 | 初めての新入社員の採用。新入社員の育成施策を創りたい。 中でも、学生から社会人への意識変革をしっかりと行いたい。 |

| 実施内容 | 【公開講座】2022年度新入社員研修 4月5日間 ①社会人の自覚研修 ②ビジネスマナー研修 ③目標達成・コスト意識研修 ④ビジネススキル研修 ⑤上司との協働体感研修 ・パルスサーベイGrowth |

4)新入社員研修(公開講座・公開セミナー)実施企業に喜ばれる3つのフォローサービス

最後に、実施企業様に喜ばれる3つのフォローサービスについて、お伝えします。

2)新入社員の成長実感の促進と状況把握に繋がるサーベイ:Growth

3)月に一度開催されるオンライン人事勉強会:Growth Meeting

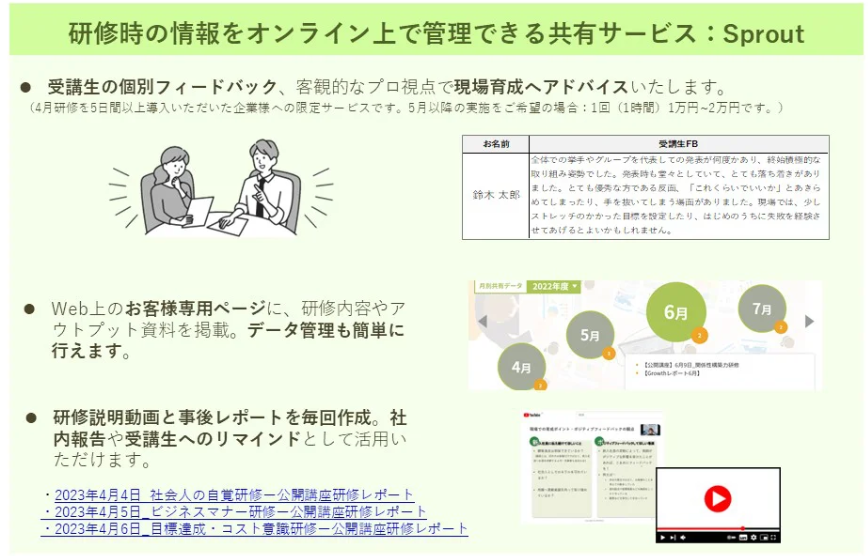

1)研修時の情報をオンライン上で管理できる共有サービス:Sprout

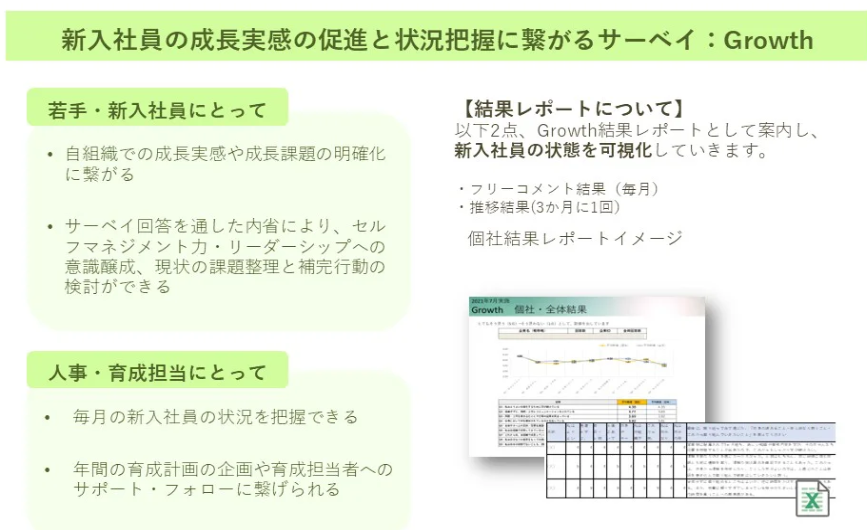

2)新入社員の成長実感の促進と状況把握に繋がるサーベイ:Growth

2)新入社員の成長実感の促進と状況把握に繋がるサーベイ:Growth

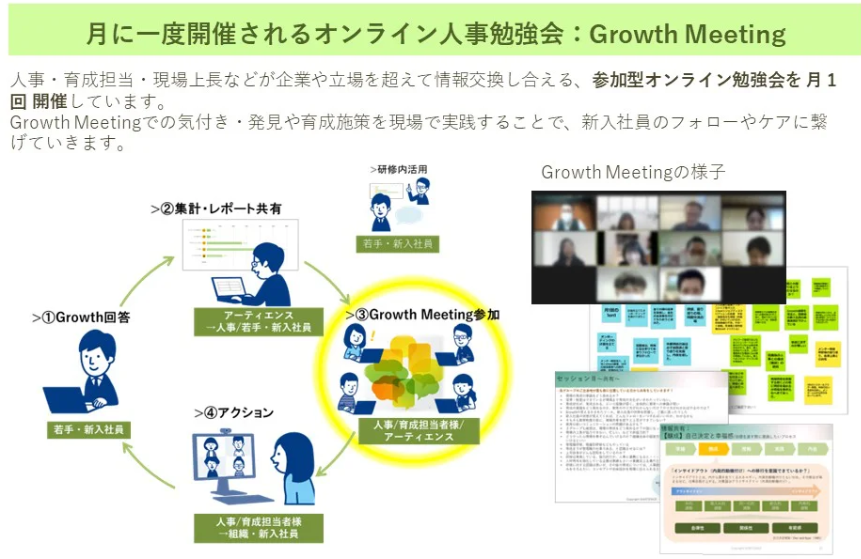

3)月に一度開催されるオンライン人事勉強会:Growth Meeting

5)まとめ

本コラムでは、

・良質な新入社員研修公開講座(公開セミナー)を見つけるための12のチェック項目

をお伝えいたしました。

本内容を活用し、新入社員研修の公開講座の品質をチェックしていただければと思います。

最後に、当社の新入社員研修の公開講座は、想いを持って開発し、提供しています。

12年間アップデートし続けており、多くのお客様から好評を得ています。

当社の新入社員研修の公開講座にご興味をお持ちの方は、ぜひお問い合わせいただければ嬉しいです。