- [ コラム ]

【管理職が潰れない組織へ】管理職のメンタルヘルス対策

- 「管理職が潰れないためにも、対応をしないと…」と考えている人事・経営者の方や、「もう無理だ。限界、このままだと潰れる…」と感じている管理職の方が、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。本コラムでは、管理職を潰さないようにするためには、

- 詳細を見る

管理職に必要な心理的柔軟性とは~心理的安全性を創る第一歩~

更新日: ー

作成日:2023.8.1

「心理的安全性が重要だ」という声を、よくお聞きするようになりました。 具体的にはテレワークが原因で、下記のようなことが起きているようです。

●適切なフィードバックもできず、評価への納得度も下がり、モチベーションが下がった

●チームの連携が弱まり、期待以上のアウトプットが出ない

これらの課題意識を解決するために、「テレワークだからこそ求められる管理職の'チームの心理的安全性'の創り方」で、管理職がどのようにチームの心理的安全性をつくるかというお話をさせていただきました。

当社のあるお客様から、「”やり方”は分かったが、当社の管理職では実践するのが難しい」という話も、お聞きました。その背景を伺うと「管理職が今までの成功体験に囚われて、行動変容が起きない」とのことでした。

人は簡単に変わりません。ただし、人事や経営者が諦めてしまっては、組織は変わりません。心理的安全性を育むことを諦めないためにも、管理職の行動変容を促す方法を考えていきたいと思います。

チームの心理的安全性を高めるにあたって、まずは、個人、特に管理職一人ひとりの「心理的柔軟性」の影響力が大きいと言われています。

そこで今回は、「管理職の心理的柔軟性」を向上させるためのアプローチ方法について考えていきたいと思います。

目次

1)心理的安全性を創る「心理的柔軟性」とは?

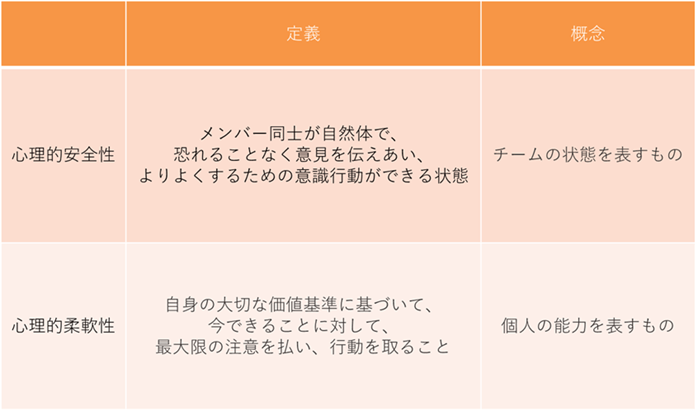

まずはじめに、簡単に心理的柔軟性と心理的安全性との違いについて説明したいと思います。

「今、自分が行っていることに集中して取り組み、自分の思考・感情をフラットに観て、自分の価値観に従って行動をとる能力」と定義されています。 少しわかりづらいので、当社では下記と定義しています。 「自身の大切な価値基準に基づいて、今できることに対して、最大限の注意を払い、行動を取ること」 心理的安全性と心理的柔軟性の違いを下記の表にまとめてみました。  #定義に関しては、当社が分かりやすくするために再定義した内容です では、なぜ心理的安全性に対して、心理的柔軟性が必要なのでしょうか? 心理的柔軟性は、自身・チームにとっての成果や貢献・成長を考えて、行動します。その行動が周りへの影響を高めます。そして心理的安全性が育まれていきます。 では心理的柔軟性が無いと、チームで具体的にどのようなことが起きるでしょうか? その一例として・・・

#定義に関しては、当社が分かりやすくするために再定義した内容です では、なぜ心理的安全性に対して、心理的柔軟性が必要なのでしょうか? 心理的柔軟性は、自身・チームにとっての成果や貢献・成長を考えて、行動します。その行動が周りへの影響を高めます。そして心理的安全性が育まれていきます。 では心理的柔軟性が無いと、チームで具体的にどのようなことが起きるでしょうか? その一例として・・・

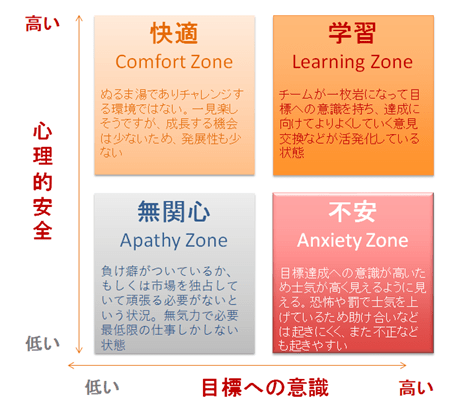

●目標達成へのプレッシャーが強く、視野極策になり、新しいアイディアが出ずらい

●できない理由を探し、ネガティブな影響を周りに与える

上記のような状態では、「ラーニングゾーンを目指す心理的安全性」を創ることはできません。  #当社管理職研修より抜粋 ラーニングゾーンを目指すためにも、心理的柔軟性は必要です。 それでは、「なぜ管理職は心理的柔軟性を持てていないのか」を考えていきましょう。

#当社管理職研修より抜粋 ラーニングゾーンを目指すためにも、心理的柔軟性は必要です。 それでは、「なぜ管理職は心理的柔軟性を持てていないのか」を考えていきましょう。

2)管理職は、なぜ心理的柔軟性を持てないのか?

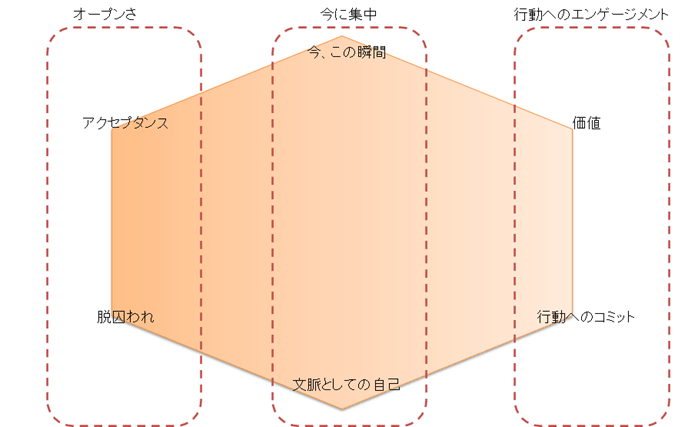

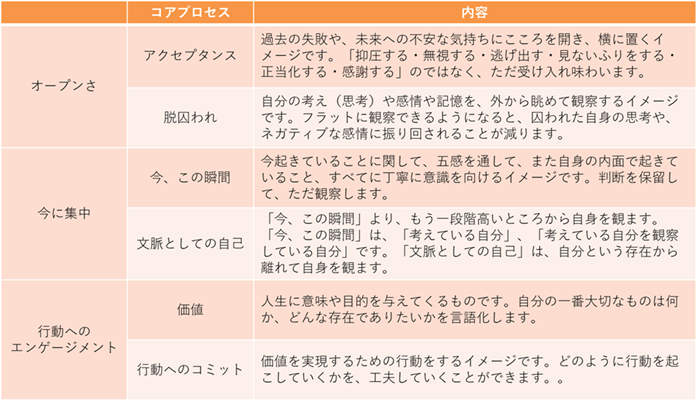

心理的柔軟性には、6つのコアプロセスがあります。6つのコアプロセスの相互作用で、心理的柔軟性は高まっていきます。

#当社管理職研修「ACT「心理的柔軟性」の6つのコアプロセス」より抜粋 上記、6つのコアプロセスに沿って、心理的柔軟性の低い管理職に陥りがちな状況を考えていきます。

#当社管理職研修「ACT「心理的柔軟性」の6つのコアプロセス」より抜粋 上記、6つのコアプロセスに沿って、心理的柔軟性の低い管理職に陥りがちな状況を考えていきます。

オープンさ

○アクセプタンス

「管理職は強くあるべき」という考えに囚われ、「弱さを見せない・認めない」等の感情が生まれます

○脱囚われ

自身の経験に伴う考え・論理でラベリングしていく方が、速く正しい判断ができると思っています

今に集中

○今、この瞬間

過去への執着や未来への不安から、自身の考えに凝り固まってしまいます

○文脈としての自己

余裕がないため、視野狭窄に陥り、目の前の目標達成・成果のみに目がいきがちになります

行動へのエンゲージメント

○価値

会社のビジョン・戦略・目標が、自身の想いと連動していない状態です

○行動へのコミット

上記の”価値”が不明確だったり、大切に扱われていなければ、やらされ感を持ちます

このように、「昔の成功体験に甘んじ、仕事での自分のやり方にこだわり、チャレンジしない管理職」や、「'管理職はこうあるべき'論が強く、自身の想いに蓋をしている管理職」は心理的柔軟性に必要なコアプロセスを持つことができていないため、心理的柔軟性も持つことが難しいのです。 管理職自身が心理的柔軟性を高め変わっていかなければ、メンバー自身の心理的柔軟性も高まりにくく、結果、チームの心理的安全性も高まりません。

3)管理職が、心理的柔軟性を持つ方法は?

心理的柔軟性は、トレーニング次第で高めることが可能です。 当社では、下記のプロセスを推奨します。

2.”1.” の内容をもとに、管理職同士で対話を行う

3.ネクストアクションを考える

1.自身の心理的柔軟性に関して、内省する

ゆったりとした空間・場所で、まずは、ご自身の「思い込み」に気付くために内省を行うことをおすすめいたします。例えば、ノートとペンを持って、喫茶店などに行かれるといいかもしれません。 リフレクションシートを用意しておりますので、よければご活用くださいませ。 ▽具体的な方法にご興味がある方は、下記リンクからダウンロード可能です。

【資料】管理職が心理的柔軟性を高めるためのリフレクションツール

2.”1.” の内容をもとに、管理職同士で対話を行う

ファシリテーターを入れて、管理職同士で対話を行います。 可能であれば、外部のプロフェッショナルのファシリテーターを入れるとよいでしょう。 (管理職以上との対話の場は難易度が高いため、スキル・経験が一定以上ある外部ファシリテーターを選定されることをおすすめします) 社内ファシリテーターですと、どうしても利害が生じ、オープンになれない場合や、傷のなめあいになる可能性があります。チーム学習による内省的な対話や、生成的な対話ができなくなってしまいます。 また外部ファシリテーターを入れると、“異質の目”というメリットもあります。自組織にとって当たり前だと思っていたことでも外部ファシリテーターからの問いかけなどの働きかけにより、自分たちのメンタルモデルが広がっていく可能性が高いです。

【参考コラム】管理職が部下育成で押さえるべき5ポイント|対象社員別の取り組みが鍵!

3.ネクストアクションを考える

対話により、内省が深まり、認知も広がれば、あとはネクストアクションを考えるだけです。 下記ポイントでネクストアクションを考えるとよいでしょう。

この時、管理職自身の適応課題も扱っていくこともあるでしょう。その際、ネガティブな反応が大きく出て、自組織・チームに対して悪影響となる場合もあるため、無理やり行動変容を促さないという判断も時には必要です。 適応課題の説明・扱い方に関しては、下記コラムを参考にしてください。

今、管理職に渡すべき'課題の分け方・向き合い方'ー技術的問題と適応課題ー

4)まとめ

チームの心理的安全性を創っていくためには、管理職の心理的柔軟性の向上が不可欠です。心理的柔軟性を高めるためには、自身の弱さと向き合うことにもなるため、辛さや大変さもあります。その辛さや大変さを乗り越えた先には、管理職自身にとって素晴らしい変容と、チームの変革が進んでいるでしょう。

アーティエンスでは、心理的安全性・柔軟性を高めていく管理職研修を提供しております。

心理的安全性・柔軟性を高め、未来を切り拓く新しい管理職のあり方・スキルを学んでいただければと思います。

ご興味がある方は、ぜひお問い合わせくださいませ。