-

[ 研修・セミナーレポート ]

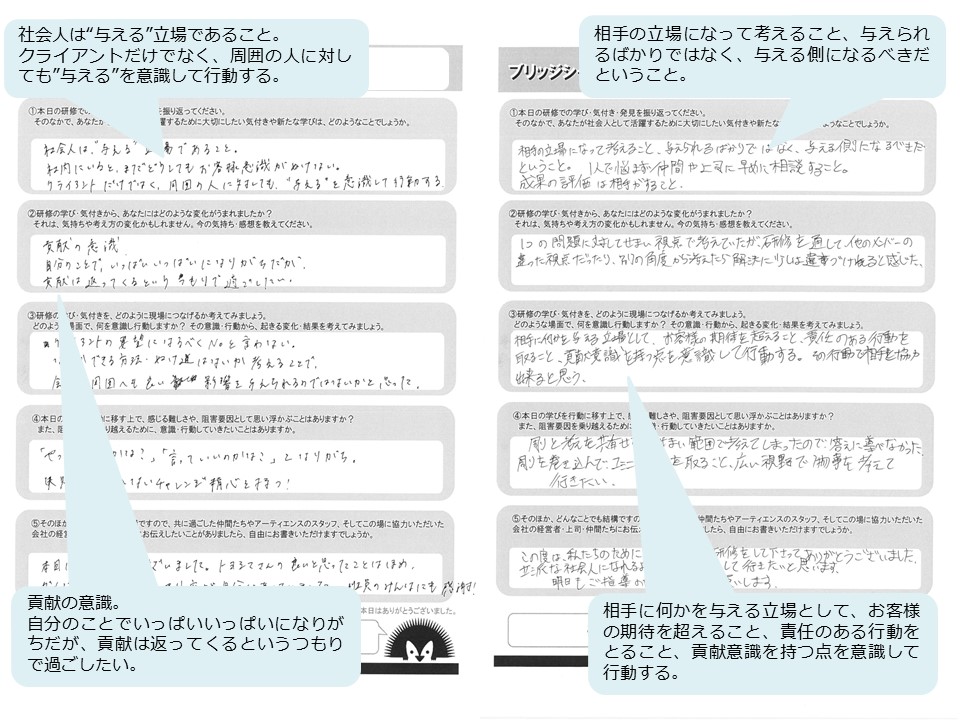

2023年4月4日 社会人の自覚研修ー公開講座研修レポート

- 本内容は、2023年4月4日に開催した「社会人の自覚研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:17社、参加人数:95名、集合型3クラス・オンライン型

- 詳細を見る

少人数採用に最適!実施すべき新入社員研修と委託先の見極め方

更新日:

「少人数採用の新入社員に、よい新入社員研修をしたい」と思って、このコラムにたどり着いた方が多いのではないでしょうか。

結論、少人数採用の企業が実施すべき新入社員研修の内容・おすすめの開催形式は以下です。

本コラムでは、上記の理由や公開講座を選定する際のポイントを解説しています。読んだ後には、少人数の新入社員にすべき新入社員研修が分かり、準備を進められます。

>リピート100%達成!1日・1名から参加できる新入社員研修(公開講座)を見る

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)新卒採用が少人数(10名以下)の企業で実施すべき新入社員研修とおすすめの開催形式

新入社員が少人数であっても最低限、以下の3つの研修内容の実施を強く推奨します。

1.学生から社会人への切り替えや、ビジネススキル等を学ぶ研修

2.自組織の業界知識や、専門スキルを習得する研修

3.経営理念の浸透、職場理解など自社理解を促す研修

理由は「成長スピードの鈍化、エンゲージメントの低下、離職リスクの向上」に陥らないためです。1~3の研修内容について、開催形式別にメリットデメリットをまとめました。

・社内で内製化し研修を行う場合(以下:内製化)

・公開講座を利用する場合(以下:公開講座)

・講師を呼ぶ場合(以下:講師派遣型)

※ 本コラムでは、一般的な内容を記載しております。特殊な内容(高額な合宿研修など)は含みません。

学生から社会人への切り替えやビジネススキルを学ぶ研修は【公開講座】がおすすめ

社会人としてマインド、報連相やスケジューリング、ロジカルシンキングなどを学ぶ研修内容です。

結論、本研修は、公開講座を推奨します。理由は、費用対効果が最も高く、人事のリソースが最小限で済むためです。

開催形式別にメリット・デメリットを記載します。

【内製化で実施する場合】

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | 自組織にあわせた内容を実施することができる | ・抜けもれや今の時代に合わない可能性 ・厳しいメッセージを伝えづらい (新入社員からブラック企業という認知を持たれる可能性がある) |

| 期間・日程・場所 | 自社で調整ができる | 特になし |

| 予算・工数 | 料金の調整を行いやすい | 人事担当者の会場探しや研修実施、備品手配など、負担が増える |

【公開講座で実施する場合】★おすすめ

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | ・学ぶ内容に抜け漏れが生じづらい ・厳しい内容を一般論として伝えやすい (会社へのダメージは弱い) |

一般的な内容になり、カスタマイズはできない |

| 期間・日程・場所 | すべて決まっているため、計画にかかる負担が少ない | 研修会社の内容にあわせる必要がある |

| 予算・工数 | 研修会社とのコミュニケーションのみで実施ができる | 一人一日「無料~50,000円」と幅があるため、自組織に合った内容を選ぶ必要がある |

【派遣型で実施する場合】

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | 公開講座の内容に加えて、自組織に合ったカスタマイズが可能 | 特になし |

| 期間・日程・場所 | 自社で調整ができる | 特になし |

| 予算・工数 | 特になし | ・一日「100,000~1,000,000円」であり新入社員一人当たりの単価が高い ・自組織に合った内容の選定に時間がかかる ・企画・準備・納品において、研修会社とのコミュニケーション工数がかかる |

>1日・1名から参加可能。アーティエンスの新入社員研修(公開講座)を見る

自組織の業界知識や、専門スキルを習得する研修は【内製化】がおすすめ

業界や職種に応じた専門知識やスキル・技術を習得することを目的に行う研修です。

例:「IT企業ならば、プログラミングスキル」、「メーカーならば、機械の扱い方」

結論、本研修は社内研修(内製化)を推奨します。理由は、費用対効果が最も高いためです。 実施形式別にメリット・デメリットを記載します。

【内製化で実施する場合】★おすすめ

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | 自組織にあわせた内容を提供できる | 特になし |

| 期間・日程・場所 | 自社で調整ができる | 特になし |

| 予算・工数 | 人件費・会議室代・交通費・備品などで収まる | ・人事担当者の会場探しや研修実施、備品手配など、負担が増える ・専門的知識を教えられる既存社員の調整が必要 |

【公開講座で実施する場合】

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | 一般的な内容を学ぶことができる | ・一般化された内容のケースが多く、再度社内研修の実施が必要な場合がある ・数が少ないため、品質が低い場合がある |

| 期間・日程・場所 | すべて決まっているため、計画を行いやすい | 研修会社の内容に合わせる必要がある |

| 予算・工数 | 研修会社とのコミュニケーションのみで実施ができる | ・一人一日「~50,000」と幅がある ・自組織に合った内容を選定する必要がある |

【派遣型で実施する場合】

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | 公開講座の内容に加えて、自組織に合ったカスタマイズが可能 | 特になし |

| 期間・日程・場所 | 自社で調整ができる | 特になし |

| 予算・工数 | 特になし | ・一日「100,000~1,000,000円」であり新入社員一人当たりの単価が高い ・自組織に合った内容の選定に時間がかかる ・企画・準備・納品において、研修会社とのコミュニケーション工数がかかる |

経営理念の浸透、職場理解など自社理解を促す研修は【内製化】がおすすめ

自組織や職場についての理解・浸透を図ることを目的とした研修です。

例:「経営者が経営理念や戦略を伝える」、「上司や先輩社員から仕事の説明を受ける」など

本研修は、社内研修(内製化)を推奨します。理由は、費用対効果が最も高いためです。

実施形式別にメリット・デメリットを記載します。

【内製化で実施する場合】★おすすめ

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | 自組織にあわせた内容にできる | 厳しいメッセージを伝えづらい (新入社員からブラック企業という認知を持たれる可能性がある) |

| 期間・日程・場所 | 自社で調整ができる | 特になし |

| 予算・工数 | 人件費・会議室代・交通費・備品などで収まる | ・人事担当者の会場探しや研修実施、備品手配など、負担が増える ・経営者や先輩社員の調整が必要 |

【公開講座で実施する場合】

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | 一般的な内容を学ぶことができる | 自社独自のメッセージは伝えづらい |

| 期間・日程・場所 | すべて決まっているため、計画を行いやすい | 研修会社の内容に合わせる必要がある |

| 予算・工数 | 研修会社とのコミュニケーションのみで実施ができる | 一人一日「~100,000」と幅がある |

【派遣型で実施する場合】

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | 自組織に合ったカスタマイズが可能 | 研修会社・講師の慎重な選定が必要 (社員が不満を抱く研修になるケースがある) |

| 期間・日程・場所 | 自社で調整ができる | 特になし |

| 予算・工数 | 特になし | ・一日「100,000~1,000,000円」であり新入社員一人当たりの単価が高い ・自組織に合った内容の選定に時間がかかる ・企画・準備・納品において、研修会社とのコミュニケーション工数がかかる |

参考:ストレス耐性を高めるための研修は、予算の確保が重要

例: レジリエンス研修やセルフマネジメント研修などが当てはまります。

本研修は、予算を十分に確保できない場合は実施をお勧めできません。

予算が十分になければ力量のある講師のアサインは難しいためです。

本領域は専門性が高く、力量のある講師自体が少ないです。特に4・5月は力量のある講師は、基本的に予算を多く持つ大企業にアサインされるます。

少人数採用の場合には、どうしても十分な予算を確保することは難しいでしょう。代替案として、

・サーベイを実施し、新入社員の状態をウォッチングする仕組み作り

・1on1で高頻度にフォローする

等があります。こちらのほうが費用対効果は高いと言えるでしょう。

参考までに、下記に開催形式別のメリットデメリットも記載します。

【内製化で実施する場合】

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | 自組織にあわせた内容にできる | 専門性が高いため、基本は内製化は難しい |

| 期間・日程・場所 | 自社で調整ができる | 適切な内容でないケースもある |

| 予算・工数 | 人件費・会議室代・交通費・備品などで収まる | 人事担当者の業務ボリュームが増え、他の仕事に支障が出る可能性がある |

【公開講座で実施する場合】

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | ・学ぶ内容に抜け漏れがない ・厳しい内容を一般論として伝えやすい (会社へのダメージは弱い) |

・一般的な内容になり、カスタマイズできない ・数が少ないため、品質が低い場合がある |

| 期間・日程・場所 | すべて決まっているため、計画を行いやすい | 研修会社の内容に合わせる必要がある |

| 予算・工数 | 研修会社とのコミュニケーションのみで実施ができる | 一人一日「~50,000」と幅があり、自組織に合った内容を選ぶ必要がある |

【派遣型で実施する場合】

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 品質 | 自組織に合ったカスタマイズが可能 | 専門性が必要であり、予算・選定次第で講師のパフォーマンスが低い場合がある |

| 期間・日程・場所 | 自社で調整ができる | 特になし |

| 予算・工数 | 特になし | ・一日「100,000~1,000,000円」であり新入社員一人当たりの単価が高い ・自組織に合った内容の選定に時間がかかる ・企画・準備・納品において、研修会社とのコミュニケーション工数がかかる |

参考:研修料金だけで決めると失敗するケースのご紹介

「無料/安いから」で失敗

「無料だから」「安いから」といった理由で研修を選ぶと、失敗する可能性が高くなります。よくある選択肢として、「オンライン動画」「大人数での研修」「個人講師の提供」が挙げられますが、それぞれに課題があります。

・オンライン動画

動画を視聴するだけでは、実体験を伴った学びが得られにくく、学習効果が低くなる傾向があります。その結果、学生から社会人への意識改革や必要なスキルの習得が十分に進みません。

・大人数での研修

受講者が多いと講師が一人ひとりに目を向けることが難しく、適切なフィードバックが提供されないため、効果が薄れる可能性があります。

・個人講師の提供

優秀な講師に出会えれば問題ありませんが、そのような講師は多くの場合、高額で活動していたり、研修会社に所属していることが一般的です。また、個人講師の中には高齢で知識やスキルが時代に合わなくなっているケースもあります。

「無料だから」「安いから」と安易に選んだ結果、新入社員研修が失敗に終わるケースは少なくありません。

「高額だから安心」で失敗

一方で、「高額だから安心」という理由で選んでも失敗する場合があります。代表的な失敗例は以下の二つです。

・有名で高価格な研修

有名な研修会社だからといって、自社に合った内容とは限りません。例えば、大企業向けに設計された研修が中小企業には適さないことがあります。講師やカリキュラムが組織の実情に合わなければ、高価格でも効果は期待できません。

・意識改革を謳う高価格な研修

合宿形式で「新入社員の意識を絶対に変える」と強調する研修では、洗脳的な手法が用いられることがあります。人格否定や過度な負荷を伴う体験を経て一時的な高揚感を得られることもありますが、効果は短期間(1カ月程度)しか持続しません。

場合によっては、新入社員から反感を買い、口コミサイトで悪評が広がるリスクもあります。

参考:少人数採用の新入社員に研修を行わないリスク

少人数だから現場のOJTに頼り、新入社員研修を行わない場合は5つのリスクがあります。

・社会人への切り替え機会の喪失

・成長スピードの鈍化

・エンゲージメントの低下

・早期離職リスクの向上

・現場社員の非協力対応の強化

社会人への切り替えの機会の喪失

新入社員研修を行わないと、社会人への切り替えを行うタイミングを逃します。

新入社員研修は、「学生から社会人への意識変革」を行う儀式の要素もありますし、社会・組織に適応させるための機会です。 「インターンを行っていたから研修は大丈夫」というケースもありますが、半年くらいった後に「アルバイト感覚が抜けない」、「他責ばかりで、自責で考えない」などの話も聞きます。

半年後に同じような研修を行っても、入社直後と比較すると新入社員が今さら感を持ってしまうので、効果が低くなります。 社会人の切り替えが行われないため、新入社員も現場も、苦しむという姿はよく見かけます。

成長スピードの鈍化

新入社員研修を行わないと、新入社員の成長スピードが鈍化し、パフォーマンスの発揮が遅れます。新入社員研修は、効率的に「ビジネススキル・専門スキル」を習得する機会でもあります。

例えば、ビジネスマナー研修も行わず、現場配属した結果、名刺交換や電話応対もできないという状況が生まれ、新入社員自身は戸惑ってしまいますし、現場社員も一から教えないといけないので、負担・負担感が大きくなります。これでは、新入社員の成長スピードが遅れるのは間違いないでしょう。

エンゲージメントの低下

新入社員研修を行わないと、自組織に対しての不信感が高くなり、エンゲージメントが低くなります。初期教育すらしっかりやってくれない会社に対して、ネガティブな感情を持ちやすくなります。

今は、他社の情報なども簡単に入ってくる時代です。学生時代の同級生が手厚い研修を受けていて、自身が研修を受けていない場合は、ネガティブな感情を持ちやすくなります。

また研修を受けないことで、スタートダッシュは遅れて、成長スピードが鈍化します。自身が活躍できないということが、会社の責任のように受け止めてしまう可能性もあります。 新入社員研修を行わないと、新入社員から信頼を得られない環境になります。

早期離職リスクの向上

新入社員研修を行わないと、「成長スピードの鈍化」と「エンゲージメントの低下」が起き、新入社員の早期離職に繋がります。成長を感じられないと、やりがいもなくなりますし、自組織での自身のキャリアの未来が見ることができません。

当社のお客様(施工会社30名規模)でも離職率の高さに困り、ご相談を受けたケースがあります。ご相談時は簡単なビジネスマナー研修のみで研修を終了し、その後は現場配属でした。2~4名の採用を行いますが、一年目で全員~半分以上が退職してしまう状況でした。

※ 当社の公開講座をご利用いただいてから、1~3年目までの離職率は20%未満に抑えられました。新入社員研修を行わないことで、早期離職リスクはとても高まります。

現場社員の非協力対応の強化

新入社員研修を行わないと、「成長スピードの鈍化」と「エンゲージメントの低下」、「早期離職」が起き、現場社員の「新入社員を育てても無駄」という意識が強くなります。

「新入社員はダメだというレッテルが強化されている」ため、現場は積極的に協力しようとしませんし、組織として「新入社員を育成しない・大切にしない」という文化が創られていきます。

「早期離職リスクの向上」のお客様(施工会社30名規模)でも、まさにこの状況でした。ほとんど研修や教育をせず、現場に直行している新入社員もいたそうです。

新入社員研修を行わないと、現場の社員が育てても無駄という意識を持ち、それが企業文化にも影響を与えていきます。

2)少人数(10名以下)採用の企業で実施する新入社員研修は、社内研修と公開講座のミックスでの実施が必要

新入社員採用が少人数の企業の場合は、

・「学生から社会人への切り替えやビジネススキル等を学ぶ研修」は研修会社の公開講座を利用

・「自組織の業界知識や、専門スキルを習得する研修」と「経営理念の浸透、職場理解など自社理解を促す研修」を内製化

で実施するのがよいでしょう。

「学生から社会人の切り替えや、ビジネススキル等を学ぶ研修」は研修会社の公開講座を利用したほうがよい理由

■研修内容や講師の品質が安定していること

・人材開発のプロが作った研修内容になりますし、常にアップデートされています

・プロ講師のため、臨機応変に新入社員にあわせた対応ができます

・厳しいメッセージを伝えたとしても、社外というリスクマネジメントが可能です

■人事担当者のリソースが最小限で済むこと

・場所や備品などの準備の手間や、人事担当者が講師を行うなど付きっきりにならずにすみます

■人事担当者・現場のリソースを考えると、コストがそれほどかからないこと

・人件費や、会議室代・備品代などを考えると、コスト削減になっているケースも多いです

■他社同期とのつながりができること

・他社同期と比較して、自信を持てる部分と、改善が必要な部分が冷静に見えます

・(フォロー研修なども行う場合)自分たちだけが大変ではないという認知が生まれます

※ 講師派遣型は、料金が高額になることと、企画・運営準備は自社で行うことになるので、おすすめはしません。上記内容から、新入社員研修は研修会社(公開講座)を利用することをお薦めします。

「自組織の業界知識や、専門スキルを習得する研修」と「経営理念の浸透、職場理解など自社理解を促す研修」は内製化したほうがよい理由

■研修内容や、伝えたいメッセージを、自組織にあわせることができること

・専門スキルは、自組織に必要なスキルにフォーカスしたレクチャーが可能です

・経営理念の浸透などは、経営者から直接発信することで対応できます

■初めに丁寧に企画開発をすれば、例年のアップデートの工数はかからないこと

・本内容は、毎年の大きなアップデートが必要となることは少なく、社内負担は少なく済む場合が多いです

■新入社員研修に関わる社員の人件費と、会議室代・備品代以外の予算がかからないこと

・派遣型と比較すると、圧倒的にコスト削減が可能です

これらのことから、新入社員採用が少人数の場合は、「学生から社会人の切り替えや、ビジネススキル等を学ぶ研修」を研修会社の公開講座を利用し、「自組織の業界知識や、専門スキルを習得する研修」と「経営理念の浸透、職場理解など自社理解を促す研修」を内製化で実施することが望ましいです。

参考:公開講座の選定で注意したほうがよい点

公開講座の選定で確認したほうがいい点は下記になります。

・実績

・研修内容

・講師

・研修後のフォロー

実績

実績が少ない研修会社は、安定的にサービスができていない可能性があります。実績が少ない場合は、公開講座の優先度が低いため、品質が低かったり、オペレーションのノウハウが少ない場合があります。

例えば、講師派遣型の研修がとても充実している研修会社であっても、公開講座へのフォロー体制が弱く、営業担当からのレスポンスが遅いというお話を聴くこともあります。 実績の確認として、何年間何社程度、公開講座をしたことがあるかを聞いてみるといいでしょう。その上で実績があれば安心して、大切な新入社員を預けることができます。

研修内容

研修内容が、時代にあっていない研修会社があります。例えば、

・「大きい声を出す」、「ひたすら理不尽に詰める」などただただ厳しい研修

→ 学術的にまったく意味がないと言われています。

・新入社員が絶対できないワークを渡して新入社員を叩いて学生から社会人への切り替えを行う

→ 新入社員は事前に色々調べるので、研修受講前から「無理ゲーの研修」という認知を持っている場合も多くあります。

などがあげられます。 研修会社への内容の確認として、昨年と研修内容で変えたポイントを聞いてみるといいでしょう。しっかり回答できなければ、研修プログラムに関しては、品質が高いとは言えません。

講師

講師のレベルが低いケースがあります。 公開講座は、どうしても講師派遣型と比較して、研修会社にとって、売上・利益ともに低くなる傾向があります。そのため、講師派遣型に優先的にハイパフォーマーの講師がアサインされる可能性があります。

例えば、講師登壇の経験がなかったり、研修の知識がほとんどない講師が挙げられます。 講師の確認として、講師プロフィールを見せてもらうといいでしょう。

講師がマッチしないと思えば、見送る必要も出てくるかもしれません。 講師プロフィールを見て、安心できれば大切な新入社員を預けることができます。

研修後のフォロー

研修後のフォローがない場合があります。

公開講座は、研修受講で終わりというケースがほとんどです。研修フォローはあっても、簡単な事後課題を渡すという程度です。

研修後のフォローは何を行っているのか聞いてみるといいかもしれません。 研修後のフォローが充実していなければ、見送る必要も出てくるかもしれません。研修後のフォローが充実していれば、安心して大切な新入社員を預けることができます。

3)少人数(10名以下)採用の企業が参加する公開講座の新入社員研修なら、アーティエンスがおすすめ

アーティエンスがおすすめである理由は、「社内研修と公開講座のミックスでの実施」を前提とした支援をしているからです。さらに、実績があり、研修内容も評価され、講師の経験も豊富で、研修後のフォローも充実しています。

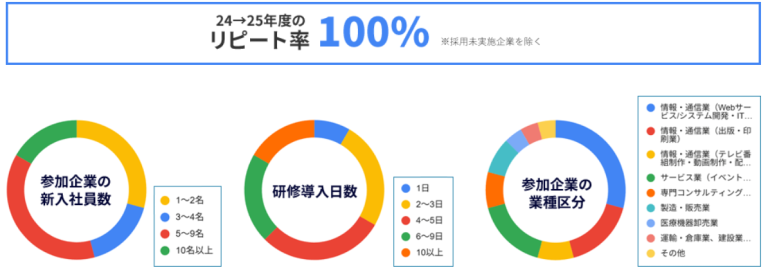

実績:新入社員研修の公開講座を、12年間毎年200社以上の納品実績

当社は2010年に創業し、2011年から毎年新入社員の公開講座を実施しています。毎年のべ200社以上の企業さまに研修を納品しています。

受講生の学びが深くなるように各クラス・各グループ訳を行っています。 実績に関しては、10年以上のべ2,000社以上にご提供しております。

【関連記事】12のチェック項目を大公開!26年卒新入社員研修の公開講座(公開セミナー)を安心スタートしよう

研修内容:時代にあわせている研修内容

当社の研修は、毎年必ず時代にあわせてアップデートしています。

2026年度は『新入社員が「チームの一員」に変わる』をコンセプトとして、今の新入社員の傾向を踏まえ、研修内容をアップデートしています。 上記内容の詳細を知りたい方は、ぜひ下記より資料をダウンロードいただければと思います。

上記内容の詳細を知りたい方は、ぜひ下記より資料をダウンロードいただければと思います。

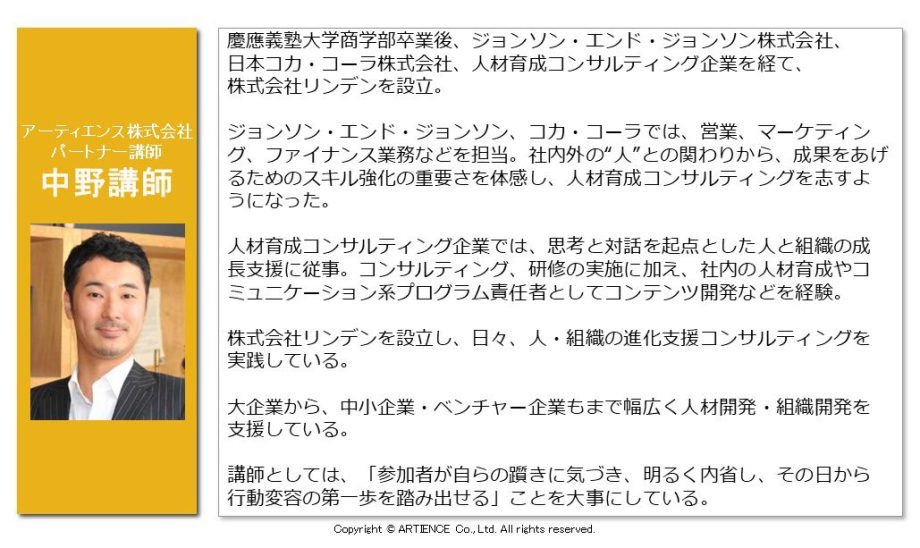

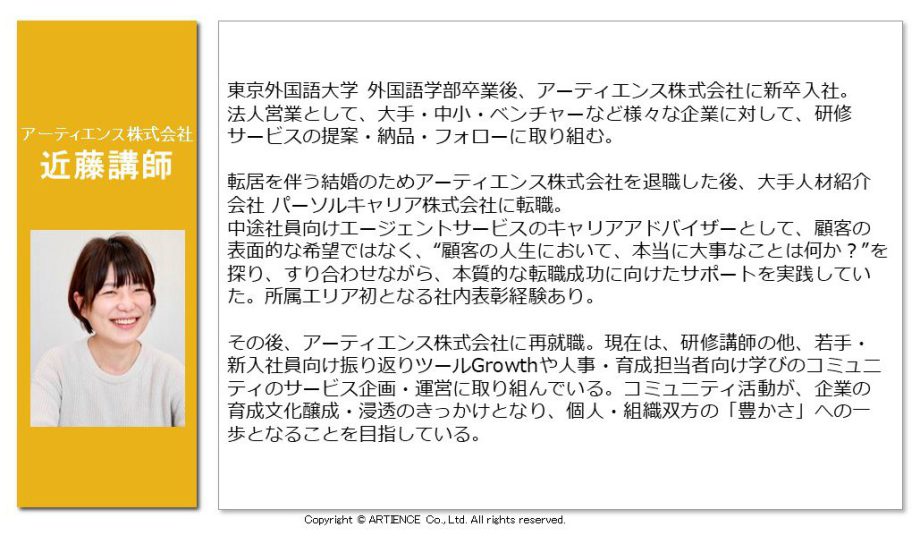

講師:ハイパフォーマーな講師が登壇

研修講師登壇や人材開発・組織開発コンサルタントとしての実績が豊富である講師陣です。 2023年の講師は、下記講師が登壇予定(一部紹介)です。

※ 当社研修講師資料より抜粋

※ 当社研修講師資料より抜粋

経験豊富なハイパフォーマー講師が登壇します。

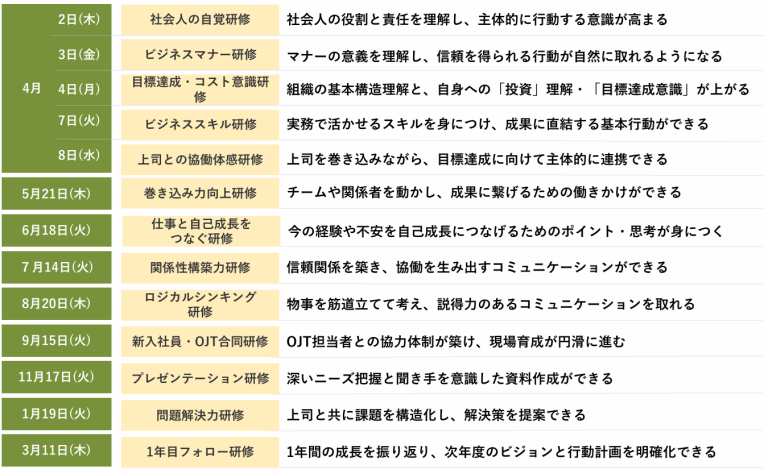

研修内容・研修後のフォロー:一年間の研修実施体制

当社では、4月で研修が終わりではなく、一年間新入社員研修を用意しています。新入社員にあった研修を選択することができ、年間を通して必要なフォローを実施できます。 ※ 当社2026年度新入社員研修のサービス資料より抜粋

※ 当社2026年度新入社員研修のサービス資料より抜粋

研修後のフォロー:研修レポートと、個別レポートを提示

研修内容などが記載した研修レポートをウエブにアップしています。そちらをご確認いただくことが可能です。

また、研修を実施頂いたお客様には、お客様の専用ページを設け、受講生の研修後のレポートをアップいたします。社内報告や受講生へのリマインドとして活用いただけます。

・2025年4月2日 社会人の自覚研修ー公開講座研修レポート

・2025年4月3日 ビジネスマナー研修ー公開講座研修レポート

・2025年4月4日 目標達成・コスト意識研修ー公開講座研修レポート

・2025年4月7日 ビジネススキル研修ー公開講座研修レポート

・2025年4月8日 上司との協働体感研修ー公開講座研修レポート

研修後のフォロー:専用ページと、受講生のレポートに関して

※ 当社2023年新入社員研修のコンセプト資料より抜粋

4月の研修を3日間以上受講された企業さまに対して、受講生の個別所感をオンライン打ち合わせでお伝えしています。

4)まとめ

社内研修と公開講座のミックスでの実施が、少人数採用の新入社員研修では必要です。

新入社員採用が少人数の場合は、「学生から社会人への切り替えや、ビジネススキル等を学ぶ研修」を研修会社の公開講座を利用し、「自組織の業界知識や、専門スキルを習得する研修」と「経営理念の浸透、職場理解など自社理解を促す研修」を内製化で実施するのがいいでしょう。

公開講座の選定の際は、下記観点に注意しましょう。

・研修内容に関して

・講師に関して

・研修後のフォローに関して

上記観点ですが、アーティエンスの公開講座では、すべて高いレベルで対応しております。

・研修内容:時代にあわせている研修内容

・講師:ハイパフォーマーな講師が登壇

・研修内容・研修後のフォロー:一年間の研修実施体制

・研修後のフォロー:研修レポートと、個別レポートを提示

・研修後のフォロー:オンボーディングのフォローも充実

・研修後のフォロー:新入社員の状態を可視化

少人数採用の新入社員研修で、どの公開講座を利用しようとしているか迷っている場合は、ぜひアーティエンスをご利用いただければと思います。

何かあればお気軽にご相談いただければと思います。

少人数の新入社員への研修に悩む経営者・人事の方へ

売り手市場の新入社員の意識を変えられる研修を探していませんか?

アーティエンスでは、『新入社員が「チームの一員」に変わる』というコンセプトで1名から受講可能な新入社員研修を実施しています。アーティエンスの研修には以下の特徴があります。

- 社会人に必要な責任感を講師からのリアルなフィードバックを通して学びます

- 仕事の軸となるビジネススキルを8割実践の研修で学びます

- 研修によって「経験」を「成長」に変える習慣をつくります

今すぐ新入社員研修のサービス資料をダウンロードして、『新入社員が「チームの一員」に変わる』ための一歩を踏み出しましょう。