- [ コラム ]

新入社員研修でグループワークを活用!効果的なやり方と注意点

- 「新入社員研修でグループワークを取り入れた方がいいのだろうか」「新入社員研修のグループワークってどうやって作ればいいのだろうか」「新入社員研修のグループワークで気を付けるべきことはあるのだろうか」新入社員研修でのグループワークの作り方や扱い

- 詳細を見る

効果的な研修手法とは?3つの研修手法の事例とポイントを徹底解説

更新日: ー

作成日:2023.9.22

「研修ってどのような手法があるのだろうか…?」

「研修のやり方によって、研修の効果って変わるのかな…?」

「いつも例年の研修を踏襲していたけど、より効果を高めることはできないのだろうか…」

このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

研修の手法によって研修効果は大きく変わります。それは、学びに適した研修の手法を取ることで、受講者の学習体験や知識の獲得量が変わるためです。

本コラムでは、3つの種類の研修の手法をアーティエンスの事例を交えながら説明します。

適切な研修の手法を選ぶことで研修効果を高め、社員の成果・成長に繋げていきましょう。

▼資料ダウンロード(無料)

詳細情報を資料にまとめております。

ダウンロードいただくと、いつでもご覧いただけます。

アーティエンス株式会社

目次

1)研修の手法〜講義型〜

講義型は講師が受講者へ知識を教える手法の一つです。具体的にはオフライン・オンラインの講義やeラーニング(動画学習)が挙げられます。講義型のメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | 一度に複数人に対して同じ内容を伝えられる |

| デメリット | 受講者は受け身の姿勢になりやすいため、記憶に定着しにくい |

講義型は、講師から受講者に伝えるという一方的な流れになりやすいため、多くの人に伝えることはできますが、受講者が話を受け取るだけだと記憶に定着しにくいという特徴があります。

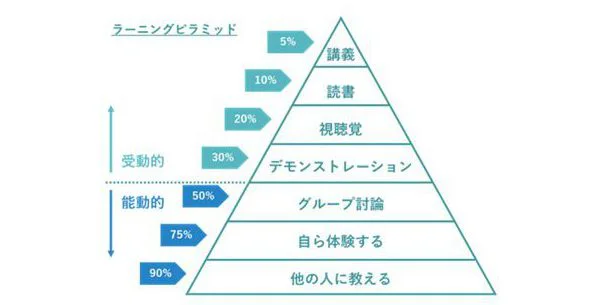

アメリカ国立訓練研究所の研究によると、講義を受けるだけだと学習定着率が5%と言われています。

講義型に該当する講義とeラーニング(動画学習)について詳しく説明します。

講義

講義とは、オフライン・オンラインに関わらず、講師や登壇者がリアルタイムに講義を行う研修のことを指します。講義のメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | ・リアルタイムで受講者に情報を伝えることができる ・受講者の状態を見ながら柔軟に内容や情報を伝えることができる(ただしオンラインでは少し状況が見にくくなる) |

| デメリット | ・スキルを講義のみで行う場合は、受講者が受動的に動く機会がないため定着しづらい ・伝え方を工夫しないと、受講者の集中力が続かない |

このような特徴を持っているため、講義を行う場面として適しているのは、大勢の人に対して、情報や知識を伝え、受講者がそれらの情報や知識を知っている状態を作りたいときです。具体的には、代表が組織の方針について伝えるときや、社会人として知っておいてほしい知識を伝えるときなどが考えられます。

アーティエンスの事例

当社では実践的に学ぶことを大切にしているため、講義のみの研修はありません。ただし、部分的に講義の手法を取り入れています。

当社の研修の基本的な流れは、事前講義→実践的なワーク→事後講義を行うという設計です。

例えば、社会人の自覚研修では、まず、社会人とは?の事前講義を行います。

ただ、講義だけではイメージしづらく、受講者のマインドセットまで繋げることは難しいです。

そのため、講義の後にグループワークやケーススタディを取り入れ、受講者自身が自分なりの社会人の在り方を見つけられるようにします。そして最後に、事後講義と振り返りを行い、社会人の自覚の定着を図ります。

講義だけでは受講者に変容を促すことは難しいため、他の手法と組み合わせて行うことをお勧めします。

効果的に行うためのポイント

講義の手法は一方的に伝える割合が多くなるため、講義の手法を効果的に行うためには下記の3つのポイントを意識することが必要です。

・わかりやすい表現や言葉遣い、速さで伝える

・資料を用意する

・質問する機会を用意する

わかりやすい表現や言葉遣い、速さで伝える

受講者のレベルを考えて、受講者が理解できる表現や言葉遣い、話す速さを調整しましょう。わからない言葉が続くと、理解が追いつかないためです。

特に口頭だけで伝える場合は、耳からしか情報を入れることができないため、わかりやすさと聞き取りやすさがとても重要です。地声で後ろまで声が届くか、マイクが反響して聞きづらい状態にならないかも確認するようにしましょう。オンラインで行う場合も、雑音が入っていないか、適切な音量かの確認は必要です。

【参考コラム】

【Q&Aつき】社内研修の品質を上げる!研修講師の育成方法

資料を用意する

伝える内容を視覚的にも確認できるように資料を用意しましょう。耳だけからの情報だと情報の量が限定的になり、理解が難しくなるためです。資料はスライドや印刷資料、データでの資料などその場に適切な方法を選択します。言葉だけで理解できない場合も、資料があることで理解を促すことができます。

【参考コラム】

見返したくなる!新入社員研修の資料作成の7ステップ

管理職研修の資料とは、管理職の行動が変わるためのもの

質問する機会を用意する

講義の途中や最後に質問する機会を用意しましょう。一方的に伝えるだけでなく、双方向のやり取りが生まれるためです。また、質問できることがわかると、受講者の主体性を促すことにもつながります。質問の時間を設ける際は、事前にその旨を伝えておくことで、わからないことがあっても安心できたり、聞くモチベーションが促されます。

研修で講義の手法を使用する際は、これらのポイントを意識して実施することで、受講者に理解してもらいやすくなります。

講義は受講者の状態を見ながら柔軟に情報や知識を大勢の受講者に伝える時に効果を発揮する研修の手法です。

eラーニング(動画学習)

eラーニング(動画学習)とは、収録してある動画を見て学ぶ研修のことを指します。個別で学ぶこともあれば、受講者が教室に集まって動画を見て学ぶという形式もあります。

eラーニングのメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | ・(人事として)研修の準備がしやすい ・見直すことができる ・(個別に学習する場合)受講者が場所や時間に制約を受けずに学習できる |

| デメリット | ・受講者に合わせて柔軟に内容を変更することができない ・相互作用が生まれない(わからないところがわからないままになりやすい) |

このような特徴を持っているため、eラーニング(動画学習)を行う場面として適しているのは、個別に学習してほしいスキルがあるときです。具体的には、マーケティングの基礎や、Wordの使い方などが考えられます。

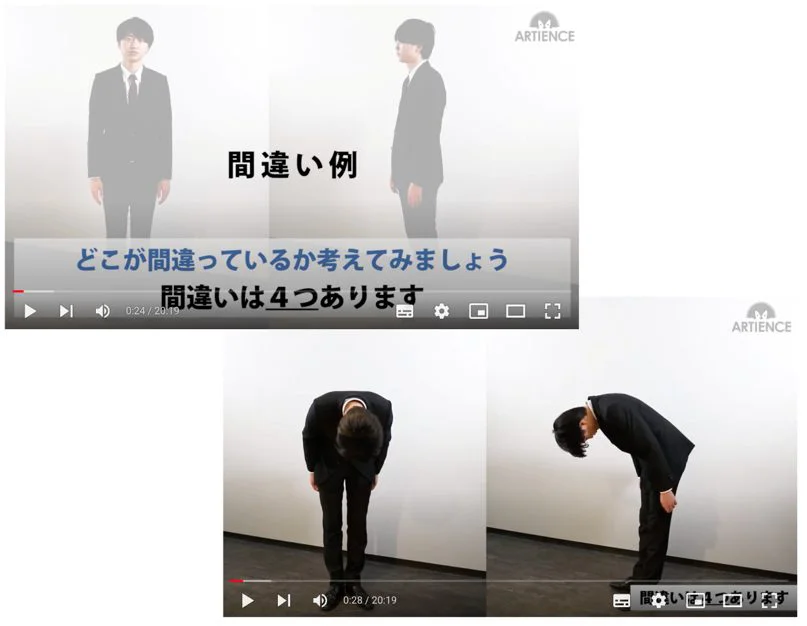

アーティエンスの事例

当社では動画教材として、ビジネスマナー研修の一部で使用する動画を用意しています。実際のやり取りなどを見て、マナーを使用する場所や対応の仕方をイメージしやすくするためです。

当社のマナー研修の動画の特徴は間違い探し形式にしていることです。受講者に主体的に取り組んでもらえるように、間違いのマナー動画を見てもらい、どこが間違っているか考え、その後正解を発表する、という流れで設計しています。

動画学習は一方的になりがちですが、間違い探しを取り入れることで受講者の主体性を促すことができます。また、間違いの動画を見ると、カッコイイ社会人とは思えないという感想を持つため、しっかりとマナーを身につけたいという意欲を高めることもできます。

効果的に行うためのポイント

eラーニング(動画学習)の手法は、スキルについて動画内の講師に教えてもらう状態が多くなるため、効果的に行うためには下記の2つのポイントが意識されたコンテンツを使用することが必要です。

1)受講者が主体的に参加する機会を設けている

受講者が主体的に参加する機会を設けられているコンテンツにしましょう。画面内で一方的に話されるだけでは、学習定着率が悪いためです。受講者が頭や手を動かして取り組む課題があることで、理解を深めることができます。課題のレベルはコンテンツの内容に合わせて徐々にレベルを高くしていき、受講者自身でも成長を感じることができると、楽しく感じ、次の学びにもつながります。

2)組織や時代にあった内容である

組織や時代にあった内容であるか確認しましょう。組織が求めている内容と異なっていたら、多くの人が誤ったスキルや知識を身につけてしまうことになるためです。

動画コンテンツは制作に時間と手間がかかるため、時代にあっていない内容のままになっている場合があります。過去の情報や組織と価値観のあっていない内容ではないことを確認してから受講者へ案内することで、組織が期待しているスキルや知識を身につけることにつながります。

研修でeラーニング(動画学習)の手法を使用する際は、これらのポイントがクリアされているコンテンツを使用し、受講者に適切な学びを提供しましょう。

eラーニング(動画学習)は受講者が場所や時間に捉われずに繰り返し学ぶ機会を提供することができる手法です。

講義やeラーニング(動画学習)という講義型の研修手法は、多くの人に同じ情報を伝えることができるというメリットがある一方、学習定着率が低いため、受講者に対して知っている状態を作りたい時に使用することがおすすめです。

2)研修の手法〜実践型〜

実践型は受講者が深い学びを得るための手法の一つです。具体的にはロールプレイングやシミュレーションワーク、ビジネスゲームが挙げられます。実践型のメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | ・知っているではなく使える状態になる ・学んだことを現場に活かしやすい |

| デメリット | ・適切な難易度の課題でないと学びの定着につながらない ・(人事として)課題の設計が難しい |

実践型は、適切な課題設定が難しいという特徴があります。課題の難易度が優しすぎても難しすぎても、受講者のやる気は低下してしまうためです。組織が期待している研修効果を得られる適切な課題が必要不可欠です。

実践型に該当するロールプレイング、シミュレーションワーク、ビジネスゲームについて詳しく説明します。

ロールプレイング

ロールプレイングとは、「役割(role)」と「演じる(play)」を組み合わせた言葉です。略してロープレとも呼ばれ、現場に近い場面を想定し、場面の中に出てくる役割を演じます。リアルな現場をイメージしながらスキルを学び、身に付けるという学習方法です。

ロールプレイングのメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | ・実務に直結させやすい ・相手からフィードバックをもらえる |

| デメリット | ・役になりきる恥ずかしさがあると、効果が薄れる ・(人事として)シナリオの制作に労力がかかる |

このような特徴を持っているため、ロールプレイングを行う場面として適しているのは、現場をイメージしながら実践練習をして、学んでほしいときです。具体的には、営業電話の仕方について教えるときや、接客対応について学んでほしいときなどが考えられます。

アーティエンスの事例

当社ではリアルな場面をイメージしながらでないと、理解がしづらい内容の際にロールプレイングの手法を用いています。

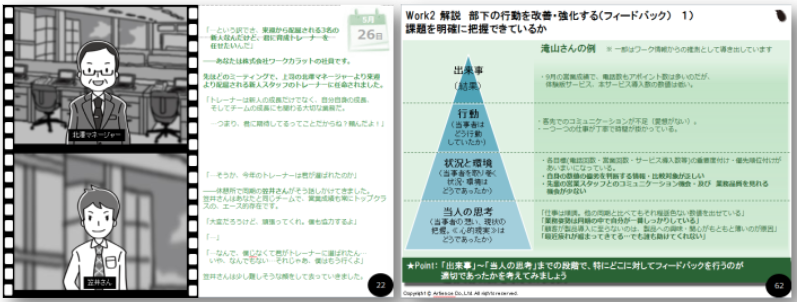

例えば、育成担当者・OJTトレーナー研修では、ティーチング・フィードバック・コーチングといった基本スキルを学ぶために、リアルな場面を設定してこんな時どのように対応するかを考え、学んでもらいます。

ストーリー内の部下たちの行動や成長度合いは受講者の方のワークの結果によって変わります。育成に対してきちんとしたアウトプットが出来なかったが為に、身に沁みる結末になることもあります。

受講者が現場に戻った時に研修で学んだことをイメージできるようにするためにも、リアルな場面や役割を設定し、学ぶ機会を作ることが大切です。そうすることで効果的な学びに繋げることができます。

効果的に行うためのポイント

ロールプレイングの手法はいかにリアルな場面を想像しながら実践できるかが大切になるため、効果的に行うためには下記の2つのポイントを意識することが必要です。

1)リアルなシナリオと役割分担

リアルなシナリオと適切な役割分担を行えるように設計を行いましょう。シナリオや役割に違和感があると場面に集中することができず、効果が落ちてしまうためです。

実際に自組織でよくある会話やお客さんからの問い合わせなどを現場の人にリサーチしながら作成すると、研修後すぐ現場で学んだことを活かしやすくなります。

2)フィードバックの仕方

フィードバックの仕方を伝えておきましょう。フィードバックすることに抵抗がある人もいるためです。ロールプレイングは2人以上で実施し、お互いにフィードバックをし合うことが多いです。

ただ、フィードバックに苦手意識があって「よかったです」だけを伝え合うだけでは学びにつながりません。フィードバックをし合うことで学びを得ることができるように、フィードバックの観点を渡したり、相手を傷つけない伝え方(gooodポイント→より良くするためのポイント→gooodポイントの順で伝える、など)を依頼し、フィードバックを効果的に行えるようになります。

【参考コラム】

新入社員育成のカギ!フィードバックする時に知っておきたい5つのポイント

新入社員が受け止めるアドバイスとは?│アドバイスのフローまで解説

研修でロールプレイングの手法を使用する際は、これらのポイントを意識して実施することで受講者のより深い学びにつながります。

このように、ロールプレイングは受講者が場面や設定に入り込み、現場に近い状態で学ぶことでより実践的な学びを与えることができる手法です。

シミュレーションワーク

シミュレーションワークとは、実際に現場で起こるシチュエーションを想定したワークを実施するものです。シミュレーションワークのメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | ・スキルや知識の現場での活かし方がわかる ・チーム力が向上する |

| デメリット | ・長い時間を使用する(3時間程度など) ・(人事として)シミュレーションワークの設計に労力がかかる |

このような特徴を持っているため、シミュレーションワークを行う場面として適しているのは、チームで仕事をすることを意識しながら、スキルや知識を状況に合わせながら活かせるようになってほしいときです。具体的には、基本的なビジネススキルを現場で活かせるようになってほしいときや、さまざまな知識を用いて本質的な問題解決をしてほしいときなどが考えられます。

アーティエンスの事例

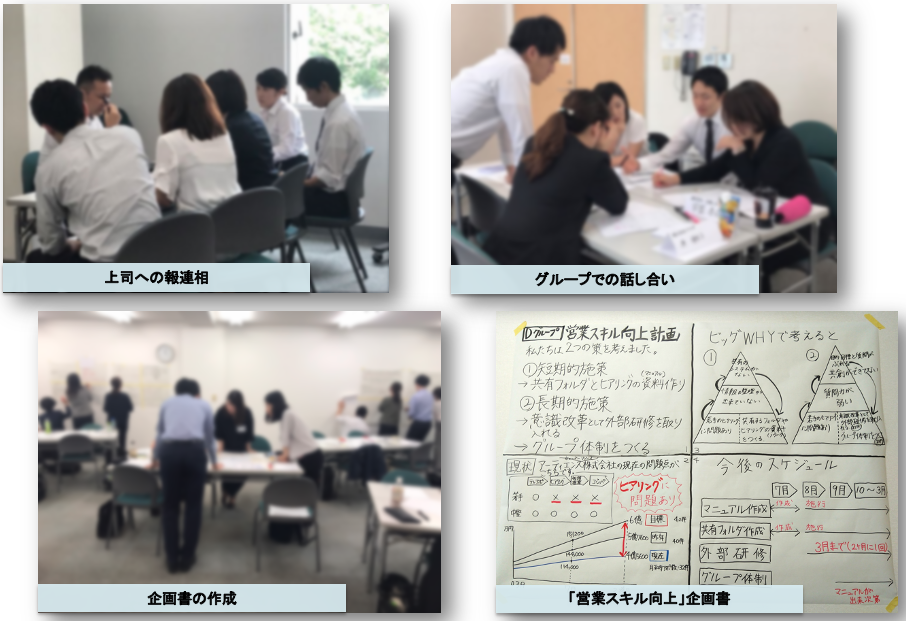

当社では学んだスキルや知識を受講者が自身で現場で活かせるようにするために、シミュレーションワークの手法を取り入れています。

例えば、問題解決力研修では、問題解決力を強化するために必要なヒアリング・トーキングのコミュニケーションスキルを実践を通して学んでもらうために、リアルでストレスフルな研修設定の中で、上司役講師から何度もフィードバックを受け、チームでPDCAサイクルを回していきます。そうすることで、ニーズと課題感の明確化・課題の真因の深掘り・解決策の共創のために、どのように自身が働きかける必要があるのかを学ぶことができます。

※「営業スキル向上のための企画を創る」というシミュレーションワークを実施している様子

受講者に身につけてほしいスキルを使う場面を用意して繰り返し行うことで、状況に応じて適切なスキルや知識を取り出して活用できるようになります。

効果的に行うためのポイント

シミュレーションワークの手法は受講者がワークの世界観や設定を理解し、主体的な行動を促すことが大切になるため、下記の3つのポイントを意識することが必要です。

1)ワークの世界観や設定を丁寧に説明する

受講者が問題なく理解できるようにワークの世界観や設定を丁寧に説明しましょう。受講者によってワークの世界観や設定の理解がズレていると、期待している学びを得られなくなってしまう可能性があるためです。

シミュレーションワークの目的を明確にするために、ワークの世界観や設定は具体的に設定できている方が良いです。ただ、その分ワークの世界観や設定の理解は時間をかけて丁寧に行い、受講者が迷いなくワークに取り組める状態を作ることが必要です。

2)習得を目指すスキルを繰り返し使用できるように設計する

研修で習得を目指すスキルを繰り返し使用できるように設計しましょう。繰り返し使うことで、学習定着率が高まるためです。アメリカ国立訓練研究所の研究によると、実践による経験・練習の学習定着率は75%だと言われています。

3)時間管理を適切に行う

時間管理を適切に行いましょう。集中力の維持や最終的なアウトプットまで終えられるようにするためです。基本的なの時間の使い方は、各チームで考えてもらって問題ないですが、この時間までにここまで進んでいなかったらサポートをする、など最低ラインを決めておくことは必要です。また、シミュレーションワークは集中しすぎて休憩を取ることを忘れ、集中力が最後まで続かなくなってしまうことがあります。そのため、休憩時間は講師や人事側で管理し、声をかけることも必要です。

研修でシミュレーションワークの手法を使用する際は、これらのポイントを意識して実施することで、受講者が主体的に参加し学びを得られる状態を作ることができます。

このように、シミュレーションワークという手法は知識やスキルを使うタイミングや場面を理解し、チームで動く方法を実践を通しながら学ぶことができます。

ビジネスゲーム

ビジネスゲームでは、仕事の擬似体験をゲームを通じて行う手法です。ビジネスゲームのメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | ・受講者が想像しきれない内容について、擬似体験することで理解しやすくなる |

| デメリット | ・ゲームとして楽しんでしまい、本来の学んでほしいことが伝わらないことがある ・(人事として)ビジネスゲームの設計に労力がかかる |

このような特徴を持っているため、ビジネスゲームを行う場面として適しているのは、受講者が想像しきれない内容について疑似体験することで理解を深めたいときです。具体的には、組織について理解するために経営判断や戦略の立案に関するビジネスゲームを行ったり、組織のコストの使い方を知るために、最終的な売り上げを競うビジネスゲームを行うなどが考えられます。

アーティエンスの事例

当社では受講者がイメージしづらいことを伝えるために、ビジネスゲームの手法を取り入れています。

例えば、目標達成・コスト意識研修では、コスト意識の醸成・目標達成意識の醸成のために経営シミュレーションのゲームを行なっています。

ゲームを通じて、組織運営におけるお金の流れや社員自身にかかっているコストについて学びます。その中で「自分は会社にとってはコストなのだ」ということを実感し、目標達成への意識の醸成へと繋げています。ビジネスゲームをすることで、社員が今の自分の立場を客観的に見れるようになり、自分の立場や役割を認識できます。

組織としてどのようにコストを使うことで売上に繋げられるか、という高い視点はイメージしようと思っても難しいです。このようなことを学んでほしい時にはビジネスゲームの手法が役に立ちます。

効果的に行うためのポイント

ビジネスゲームの手法によって、ただ楽しいで終わらないために、下記の2つのポイントを意識することが必要です。

・ビジネスゲームの途中に学んでほしいポイントを伝える

・ビジネスゲームを終えた後に振り返りの時間を設ける

ビジネスゲームの途中に学んでほしいポイントを伝える

ビジネスゲームの途中に学んでほしいポイントを伝えるようにしましょう。受講者が難しさや手応えを感じているタイミングで、知識を得ると納得感が増し、理解を促しやすくなります。ただ、あまりにも細かく中断するとゲームに集中して取り組むことができないため、適切なタイミングを考えましょう。

ビジネスゲームを終えた後に振り返りの時間を設ける

ビジネスゲームを終えた後に振り返りの時間を設けましょう。ビジネスゲームを通して何を学んだのかを言語化することで、ただ楽しい時間だったという感想ではなく、学びを得るための時間になります。振り返りを行う際は、研修の目的と合った振り返りをしてもらうために、考えてほしい観点を伝えておくことも大切です。

研修でビジネスゲームの手法を使用する際は、これらのポイントを意識して実施することで、イメージだけでは難しい内容についても受講者へ深い学びを提供できます。

このように、ビジネスゲームという手法は受講者がイメージしづらいことについて疑似体験を通して学ぶことができます。

ロールプレイング、シミュレーションワーク、ビジネスゲームという実践型の研修手法は、受講者が実際に頭や手を動かすために学びの定着率が高くなるというメリットがある一方、実施のための準備が大変だったり、ある程度の時間がないと実施できないというデメリットもあります。

課題の制作が難しい場合は、研修会社に依頼することで負担を減らすことができます。受講者に対して知識やスキルを知っているではなく、使える状態にしてほしい際に実践型の手法を使用することがおすすめです。

3)研修の手法〜対話型〜

対話型は受講者同士で対話をする中で気づきを得て学につなげるという手法です。具体的にはグループや参加者全体での対話、ワールド・カフェ、OSTが挙げられます。対話型のメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | ・誰かから教えてもらうのではなく自分自身で気づきを得られる ・さまざまな人の意見や考えを聞くことで、視野が広がる ・当事者意識や主体性が醸成されやすい |

| デメリット | ・心理的安全性が担保されていないと、対話が深まらないことがある |

対話型は、明確な答えがない物事に対して効果的で、受講者同士で対話をすることで、さまざまなことに気づいていき、視野を広げた状態で自分なりの答えを導き出すことができます。

対話型に該当する対話、ワールド・カフェ、OSTについて詳しく説明します。

対話

対話とは、お互いの価値観を尊重しながら、それぞれの意見や考え方を伝えるものです。ただのコミュニケーションとは異なり、相手のことを理解しようとする姿勢が必要です。

対話のメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | ・相手への理解を深められる ・自分の視野が広がる |

| デメリット | ・心理的安全性が担保されていないと、対話が深まらないことがある |

このような特徴を持っているため、対話を行う場面として適しているのは、相互理解を促したいときです。具体的には、営業部と技術部が敵対しするのではなく協力し合ってほしいときや、自分視点だけでなく他の人の視点も持ってほしいときなどが考えられます。

アーティエンスの事例

当社で互いに認識のズレが発生していると思われる時に講義の手法を取り入れています。

例えば、新入社員・OJTトレーナー合同研修では、事前ワークとして実施するサーベイや、研修内での対話のワークを通じて、日々の業務の中では伝えることが難しい、お互いの考えや想いを共有し合い、相互理解を深めています。そうすると、対話の中で次のようなコメントが出てきます。

・新入社員とトレーナー間のギャップが、自分が想像していた以上に大きいことが分かった

・迷惑だと思っていたことが実際は迷惑でなかったり、感謝していることがうまく伝わっていなかったり…お互いに伝えきれていないことがたくさんあった

・新入社員はできないことに目がいくけど、トレーナーからすると、できないのは当たり前だと思っているから、そんなに卑下しなくても…。一つひとつ成長していってほしい

・新入社員が、小さなことでも、チームや組織に貢献してくれていることが本当に有難い

・新入社員からすると、ちょっとしたことでも声を掛けてくれるとすごく嬉しい

・この場ではゆっくり話ができるけど、職場に行ったら、余裕がなくなりそうで怖い…

お互いの認識のズレを知ることで、視野が広がり、今後の関わり方に変化を促すことができます。

効果的に行うためのポイント

対話の手法はお互いが相手の背景を理解しようとする思いが大切なため、下記の3つのポイントを意識することが必要です。

・断定的な言い方をしない

・相手の話の良し悪しジャッジするのではなく探求する姿勢をもつ

・一人の人が話しすぎない

断定的な言い方をしない

断定的な言い方をしないように気を付けてもらう必要があります。断定的な言い方をされてしまうと、話手は理解しようとしてくれていないように感じられるためです。断定的な言い方をしないためには、「私は〜〜と思うけど、どう思う?」と伝えたり「確かにそう考えることもできるね」と一度受け止めるということをすると断定されているように感じにくくなります。

相手の話の良し悪しをジャッジするのではなく探求する姿勢をもつ

相手の話の良し悪しをジャッジするのではなく、探求する姿勢を持って話を聞くように意識してもらう必要があります。良し悪しをジャッジしてしまうと、相互理解につながらないためです。自分と異なる意見を持っていた場合は、なぜそう思うのかという意見の後ろにある背景を聞くことで、自分にはない新たな気づきが生まれやすくなります。

一人の人が話しすぎない

一人の人が話しすぎないように意識してもらうことも必要です。お互いの意見を平等に理解できるようにするためです。細かく時間を決めて何分ずつ話す、ということまではしなくても良いですが、自分が話しすぎたなと思った時に相手に話を振ったり、自分から積極的に話すようにするように心がけることが大切です。

研修で対話の手法を使用する際は、これらのポイントを意識して実施することで、受講者がお互いの理解を深められる時間を作りやすくなります。

このように、対話という手法は相手への理解を深めて自分の視野を広げることで、行動への変化を促すことにつながります。

ワールド・カフェ

ワールド・カフェとは、カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、少人数に分かれたテーブルで自由な対話を行う対話手法の一つです。ワールド・カフェのメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | ・深く探求することができる ・さまざまな意見や考え方を知り、視野が広がる |

| デメリット | ・心理的安全性が担保されていないと、対話が深まらないことがある |

このような特徴を持っているため、ワールド・カフェを行う場面として適しているのは、答えのない問いに対して深く探求し自分なりの答えを導き出してほしいときです。具体的には、社会人としてマナーを身につける意味を理解してほしいときや、どのような社会人が素敵かを考えてほしいときなどが考えられます。

アーティエンスの事例

当社では受講者のインサイドアウトを促すためにも研修の初めににワールド・カフェの手法を取り入れることが多いです。

例えば、社会人の自覚研修では、「社会人とは何か?」についてワールド・カフェの手法を用いて、理解を深めています。

ワールド・カフェの問い

・round1 学生と社会人の違いとは何だろう?

・round2 「組織・世の中に貢献し、自身の幸せ度を上げる」社会人とは?

・round3 私たちの未来と今を豊かにするために、社会人のスタートをどのように切るといいのだろう?

アウトプットとして出てきた内容は次の写真のような内容でした。

ワールド・カフェを通して、さまざまな人の意見を聞き、自身の考えを深めアップデートして、現時点で自分なりに「社会人とは?」の問いに対する答えを言語化できるようになります。

効果的に行うためのポイント

ワールド・カフェの手法は受講者が自由に考えを深めていくことが大切なため、効果的に行うためには下記の3つのポイントを意識することが必要です。

・自由に考えることのできる問いを用意する

・線が引かれていない紙を用意する

・対話をする相手を入れ替える

自由に考えることのできる問いを用意する

自由に考えることのできる問いを用意しましょう。受講者が制限なく思考を深められるようにするためです。例えば、「良い社会人とはどのような人でしょうか」という問いにしてしまうと、社会人には良い社会人と良くない社会人に分けることができるという思考になりやすく、思考が制限されてしまいます。問いの中に評価や価値観を含めた言葉を使わないように注意しましょう。

線が引かれていない紙を用意する

白紙で線が引かれていない紙を用意しましょう。オンラインの場合は白紙のスライドなどで大丈夫です。線が引かれていると、それぞれの考えや意見が分断されてしまい、多様な意見が混ざり合っていかないためです。

対話をする相手を入れ替える

多くの人と対話ができるように、話す相手を入れ替えることをお勧めします。多くの意見や考え方に触れることで、自身の視野が広がるためです。ワールド・カフェを3ラウンド行う場合は、2ラウンド目に話す相手を入れ替えて、3ラウンド目にそれぞれが他のチームで話したことを持ち帰って共有することで、多様な意見を知ることができます。

研修でワールド・カフェの手法を使用する際は、これらのポイントを意識して実施することで、受講者が自由に深く考えることができます。

このように、ワールド・カフェは答えが一つではない問いに対して、それぞれが深く考え、さまざまな意見に触れることで、自分なりの考えを導き出すことにつながります。自分なりの考え方があることで、社会人としての言動の仕方や仕事への意識にも変化が促されます。

OST

OSTとは、オープンスペーステクノロジーの略で、受講者が話し合いたいテーマを取り上げて、オープンに話し合いを行い問題解決への取り組みを促すプロセスのことです。OSTのメリットとデメリットは以下の通りです。

| メリット | ・受講者が自身でテーマを決められる ・受講者の主体性が促される |

| デメリット | ・コントロールができない |

このような特徴を持っているため、OSTを行う場面として適しているのは、受講者がそれぞれ考えたいテーマがあるときです。具体的には、社員が主体性を失って状況に流されているように感じるときや、コミュニケーション不足で聞きたいことがあっても聞きにくい雰囲気があるときなどが考えられます。

アーティエンスの事例

当社では組織に混乱が起きている状況の時や、個々で深めたいテーマが出てきやすい時にOSTの手法を取り入れます。

例えば、関係性構築力研修では、上司・トレーナーとトレーニーが素晴らしい関係性を創るために、トレーニー自身が現場で抱えている課題や悩みに対して、OSTの手法を通して、対話を深めていきます。

研修の受講者がそれぞれ深めたいテーマを紙に書き、似たようなテーマの人とグループになって対話を通しながら解決策を導き出していきます。

最終的には下記のようなアウトプットが出てきました。

受講者が考えたいテーマのため、主体的で真剣に解決策を考えることができます。自身が納得できる解決策が見つかると、行動に移しやすくなり、変化を促すことにもつながります。

効果的に行うためのポイント

OSTの手法は受講者が主体的に参加することが必要なためため、下記の2つのポイントを意識することが必要です。

・受講者が安心して意見を出せる場を作る

・講師やファシリテーターはできる限り関与せず見守る

受講者が安心して意見を出せる場を作る

受講者が安心して意見を出せる場を作りましょう。話したいテーマがあるけど言いにくくて出せないという状態だと意味のある時間にならないためです。

話にくい状況を作っているとしたら、それが何か原因を突き止めてOSTを行う際は排除できるようにしましょう。よくあるのは、経営層など受講者を評価する人が見学で来ていて言いづらくなる、という状態です。

講師やファシリテーターはできる限り関与せず見守る

講師やファシリテーターはできる限り関与せず見守るようにしましょう。受講者の主体性を尊重するためです。OSTの中でチームに参加せず雑談をしている人を見かけてもその場では注意せず、OSTの時間が終わってから指導をするようにしましょう。OSTの最中に指導をすると、指摘されたから参加するという状況になり主体性がなくなってしまうためです。

研修でOSTの手法を使用する際は、これらのポイントを意識して実施することで、受講者の主体性が促され、研修効果を高めることに繋げることができます。

このように、OSTという手法は受講者の主体性に任せて受講者が話したいテーマについて対話をすることで、問題解決を促すことができます。

対話、ワールド・カフェ、OSTという対話型の研修手法は、受講者の視野が広がり、相手のことを考えられるようになるというメリットがある一方、場が作られていないと効果が生まれにくいというデメリットもあります。受講者との関わり方が大切になるため、対話型の手法を研修で取り入れる際は、ファシリテーターを入れることをお勧めします。

【参考コラム】

ファシリテーターになるには?~何を目指し、身に付ければいいのか~

【ファシリテーション手法】すぐ使える12選│場創りから行動変容まで

4)まとめ〜アーティエンスでは研修手法を組み合わせて効果的な研修をサポート〜

本記事では、3つの種類の研修の手法をアーティエンスの事例を交えながら説明しました。

1、講義型

講義型は講師が受講者へ知識を教える手法の一つです。講義型は、講師から受講者に伝えるという一方的な流れになりやすいため、多くの人に伝えられることはできますが、受講者が話を受け取るだけだと記憶に定着しにくいという特徴があります。

具体的にはオフライン・オンラインの講義やeラーニング(動画学習)が挙げられます。

2、実践型

実践型は受講者が深い学びを得るための手法の一つです。実践型は、受講者が取り組む時間が多いため、スキルや知識を具体的にどのように活かしていくかがわかるようになりますが、そのための適切な課題設定が難しいという特徴があります。課題の難易度が優しすぎても難しすぎても、受講者のやる気は低下してしまうためです。

具体的にはロールプレイングやシミュレーションワーク、ビジネスゲームが挙げられます。

3、対話型

対話型は受講者同士で対話をする中で気づきを得て学につなげるという手法です。対話型は、明確な答えがない物事に対して効果的で、受講者同士で対話をすることで、さまざまなことに気づいていき、視野を広げた状態で自分なりの答えを導き出すことができます。

具体的にはグループや参加者全体での対話、ワールド・カフェ、OSTが挙げられます。

これらの手法はそれぞれにメリット・デメリットがあるため、活かされる場面が異なります。研修の目的に合わせて、研修の手法を使い分けましょう。そうすることで、研修効果を高めることができます。

なお、アーティエンスでは、これらの研修手法を組み合わせて効果を高められるように研修を設計しています。 階層別、テーマ別にさまざまな内容を用意していますので、気になった研修があればぜひお気軽にご相談ください。

研修の手法を意識することで研修効果をより高め、育成力の向上に繋げましょう。