- [ コラム ]

ファシリテーションのコツを知る│ファシリテーターとしてのレベルアップ

- 「ファシリテーションのやり方はある程度分かった。ファシリテーションのコツも知れば、もっと議論や対話の活性化に貢献できるのではないか」ファシリテーションは、まずは手法やフレームワークを覚え、その後にスキルを習得し磨き続けます。そして、ファシリ

- 詳細を見る

会議の質を変えるファシリテーション手法を公開!すぐに使える事例つき

更新日: ー

作成日:2023.2.17

✓会議が非効率で参加者の意欲が低い

✓会議を開いても意見が出ない

✓意見の対立が解決せず、実行に移せない

会議やワークショップの進行に悩んでいる方は、ファシリテーション手法を取り入れることをおすすめします。

ファシリテーション手法は、会議やワークショップを効果的に進める上で活用できる、実践的なアプローチです。質の高い会議を実現するため、ぜひ参考にしてください。

ファシリテーションスキルを向上させたい管理職・リーダーのあなたへ

会議の質を高めるためには、具体的なファシリテーションスキルと実践的なアプローチが必要です。

ファシリテーションスキルを付けることで以下のようなメリットがあります。

- 会議の生産性が向上する

- 新しいアイデアが出やすくなる

- 会議の内容を上手く整理できる

- ネクストアクションの解像度が上がる

今すぐファシリテーション力向上研修のサービス資料をダウンロードして、会議の質を向上させる一歩を踏み出しましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)すぐに使えるファシリテーションの手法12選

すぐに使えるファシリテーションの手法を「成功の循環モデル(より良い組織を生み出すフレーム)」の観点に沿って紹介します。

・「場の質」を高める手法3選

・「関係の質」を高める手法3選

・「思考の質」を高める手法3選

・「行動の質」を高める手法3選

「場の質」を高める手法3選

会議の質を高めるためには、まず場の目的に合った状況を創り出すことが大事です。

簡単にできる内容を、下記3つを紹介します。

それぞれ詳しく説明していきます。

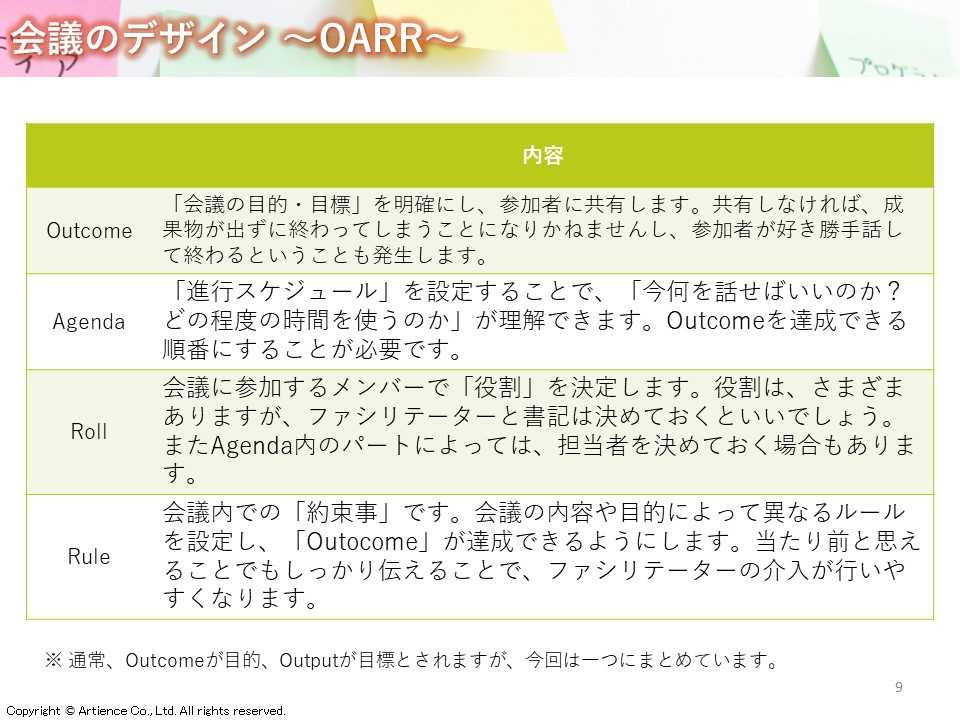

OARR

「OARR(オール)」とは、デイビッド・シベッツ氏が提唱した「会議やワークショップをスムーズに進める」ためのフレームワークです。

OARRを使うことで、会議やワークショップの場の質が上がります。

会議やワークショップを行う際、目的や進め方などをOARRに沿って言語化していくことで、参加者の意識が統一されるでしょう。

OARRは、ファシリテーションの場に入る前の準備段階で作成する必要があります。

ファシリテーターは、このOARRを使いこなすことで、会議・ワークショップの場の質を高くめることができます。

例えば、下記の目的・目標を比較してみてください。どちらのほうが会議の質が上がるかは、一目瞭然です。

| A社の営業会議 | B社の営業会議 | |

| 目的 | 売上達成のため、目標と現状の差分を明確にする。そして、事業戦略・戦術のPDCAを回すための情報収集と整理を行う | 今期の売上達成 |

| 目標 | 事業戦略・方針のもと、顧客に素晴らしい価値を提供するための営業アプローチを、チーム全体で考える | 現状を確認し、達成するためのアプローチを決める |

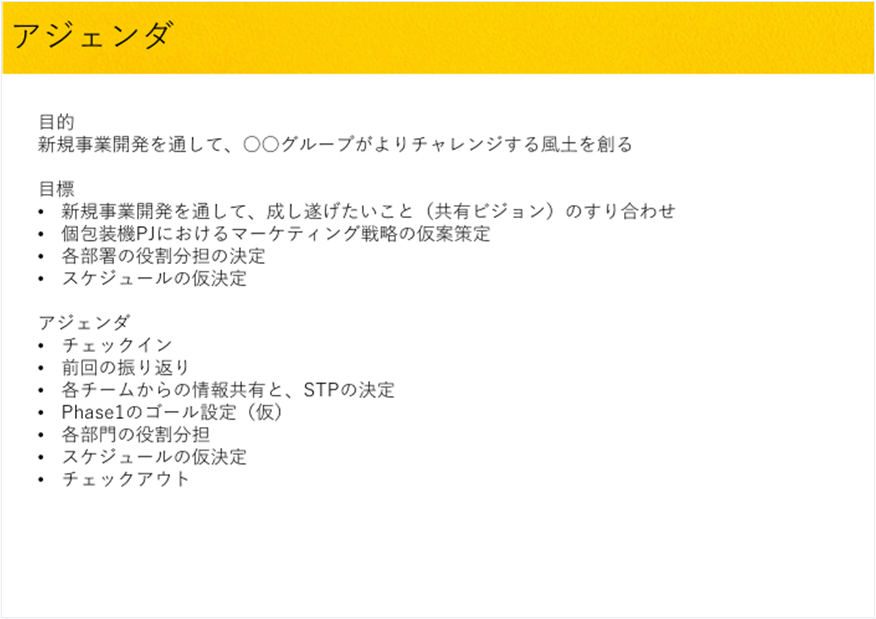

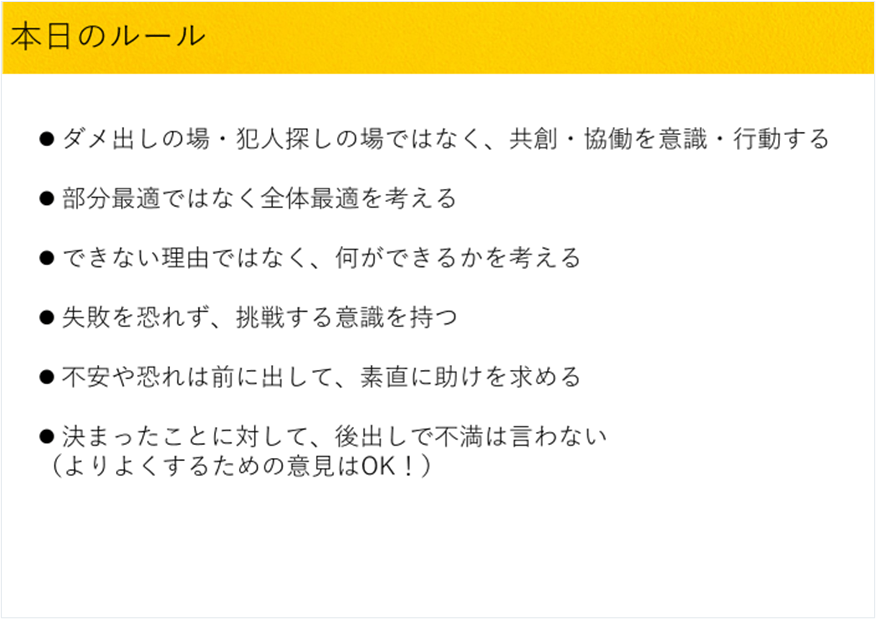

アジェンダとルールに関しても、具体例をお見せしましょう。下記のアジェンダとルールは、実際に経営会議で用いたものです。

このように、OARRは「会議やワークショップをスムーズに進める」ためのフレームワークであり、ファシリテーションをする際に必ず知っておいてほしいフレームワークのひとつです。

場のセッティング

会議の場のセッティングを行うことで、会議やワークショップの質が上がります。

会議やワークショップの意図に沿った場のセッティングができるためです。具体的には、以下3つを行うとよいでしょう。

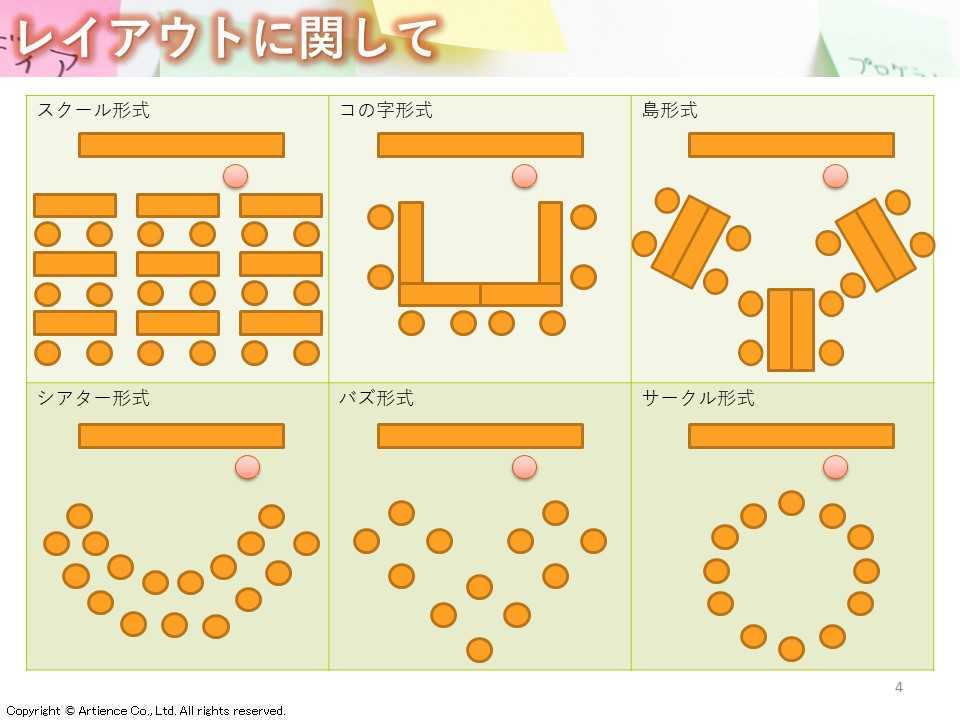

・レイアウト

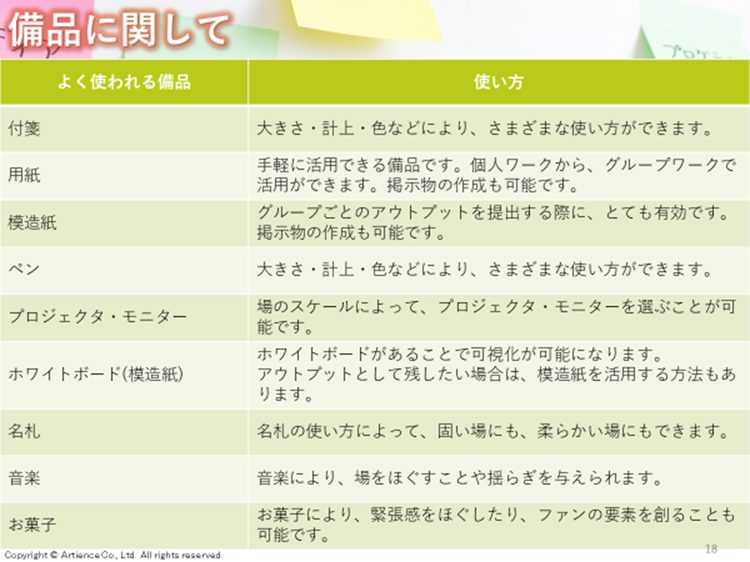

・備品の手配

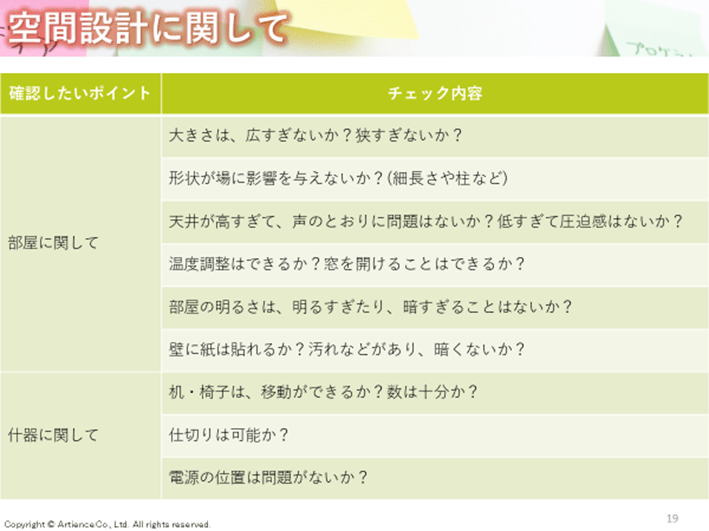

・空間設計

会議やワークショップの目的によって、レイアウトを変更します。

報告会のような会議であればスクール形式でもいいかもしれませんが、対話が必要な会議であればバズ形式やサークル形式が良いでしょう。

また、会議やワークショップの目的によって、必要な備品を利用します。

例えば、ワークショップではじめに音楽を流すことで、柔らかい雰囲気になります。

ワークショップ・研修開始まで静寂で待っていると、緊張状態が続くことが多いため、音楽を流すことは有効です。

空間設計を把握し、場を整えます。

例えば、参加者の人数に対して明らかに大きすぎる部屋の場合は、寂しさがあり、場の活性度に影響を与えます。パーテーション等を用意してもらって、調整するといいでしょう。

チェックイン

チェックインとは、会議の冒頭に行うアイスブレイクです。参加者がひとりずつ、任意の順番で、いま感じていることを率直に話します。

参加者の緊張を和らげ、その後のコミュニケーションを円滑にしたり議論を活性化させたりする効果があります。

チェックインを行うメリットの一つに、参加者の発言・態度などをファシリテーターが観察できる点があります。ファシリテーターが観察することで、その後の会議やワークショップへの介入や進め方を考えることも可能です。

具体的なチェックインの進め方は、(10名程度まで)は全員が一言話してから、会議・ワークショップ・研修に入ります。

人数が多い場合や、時間がない場合は、3~4名のグループに分かれて、チェックインを行い、その後、数グループにどんな話をしたかを共有してもらうといいでしょう。

チェックインを行うことで、ファシリテーターが参加者や場の状況が見えるため、会議やワークショップをホールドでき、結果的に場の質が上がっていきます。

会議を効率的に進行したいと考えている方へ

会議の質を高めるためには、具体的なファシリテーションスキルと実践的なアプローチが必要です。

ファシリテーションスキルを付けることで以下のようなメリットがあります。

- 会議の生産性が向上する

- 新しいアイデアが出やすくなる

- 会議の内容を上手く整理できる

- ネクストアクションの解像度が上がる

今すぐファシリテーション力向上研修のサービス資料をダウンロードして、会議の質を向上させる一歩を踏み出しましょう。

「関係の質」を高める手法3選

関係の質を高めると、参加者同士の心理的距離を縮められます。簡単にできる内容を、3つ紹介します。

チェックイン

場の質を高める際に紹介したチェックインですが、参加者の関係の質も上げることができます。会議・ワークショップ・研修に入る前に、一人一言話します。お互いの背景を知ることにより、相手への理解が深まり、関係の質が上がる効果があります。

例えば、「体調が優れない」という発言をした方がいたら、他の参加者はフォローしようという考えが生まれるかもしれません。

この時にチェックインを行わない場合は、周囲には「体調が悪い人」ではなく、「機嫌の悪い人」になり、参加姿勢の悪さにストレスを感じるかもしれません。

チェックインを行うことで、場の質を上げるだけではなく、参加者の関係の質を上げることも可能です。

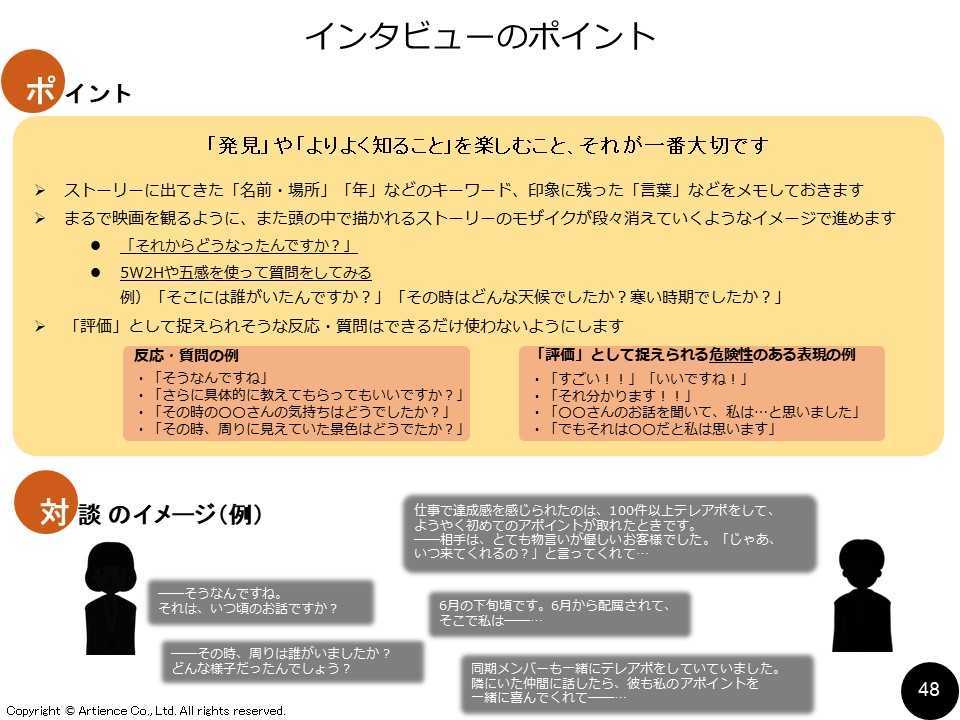

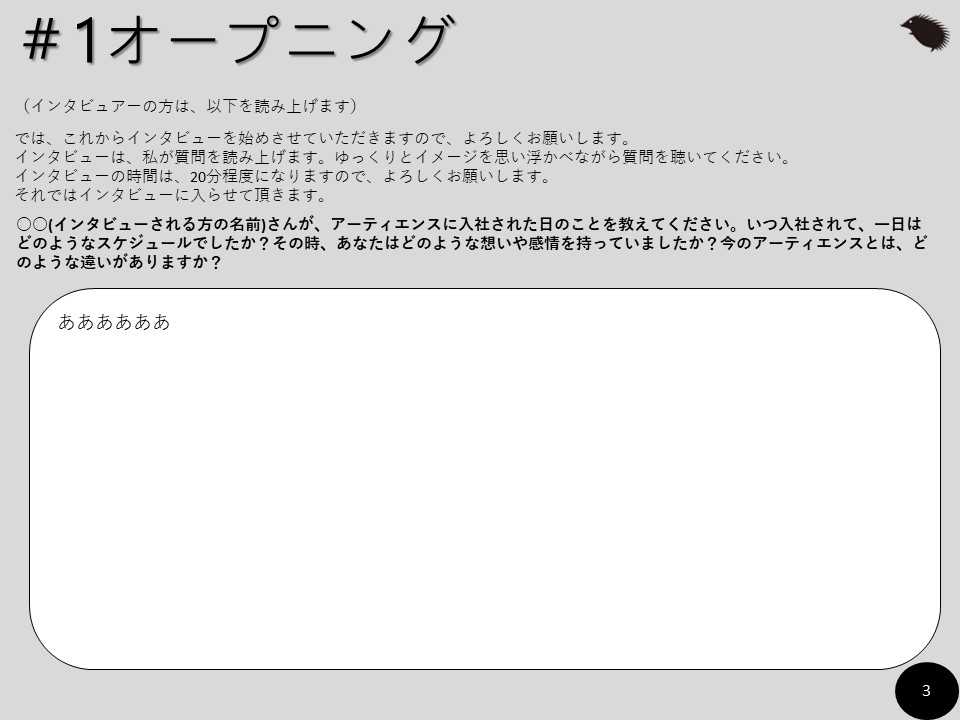

相互インタビュー

相互インタビューを行うことで、関係の質が上がります。

お互いのストーリーを深く知るため、理解が深まります。この際、インタビューシートの問いは、ポジティブな問いにしたほうがよいでしょう。

参考として、当社がオンボーディングの際に行うインタビューシートを一部抜粋して紹介します。

ポジティブフィードバック

ポジティブフィードバックを行うことで、関係の質が上がります。お互いの良い部分を探すことになり、承認や肯定感が強くなります。

例えば、営業会議などであれば、受注した際に何が良かったのかを探求し、ポジティブフィードバックを行います。

結果ではなく、受注に行くまでのプロセスを紐解いていくといいでしょう。

失注したときの課題解決の探求よりも、再現性が強くなり、パワフルに活用できるという側面もあります。

ワークショップや研修の場合は、グループワーク等の後にお互いの良かった点を探すとよいでしょう。ポジティブフィードバックを行うことで、関係の質が上がっていきます。

「思考の質」を高める手法3選

思考の質を高める手法を使うと、思考を幅を広げたり、狭めるたりすることができます。簡単にできる内容を、下記3つ紹介します。

・素晴らしい○○とそうでない○○

・Tチャート

・マトリックスによる認知の可視化

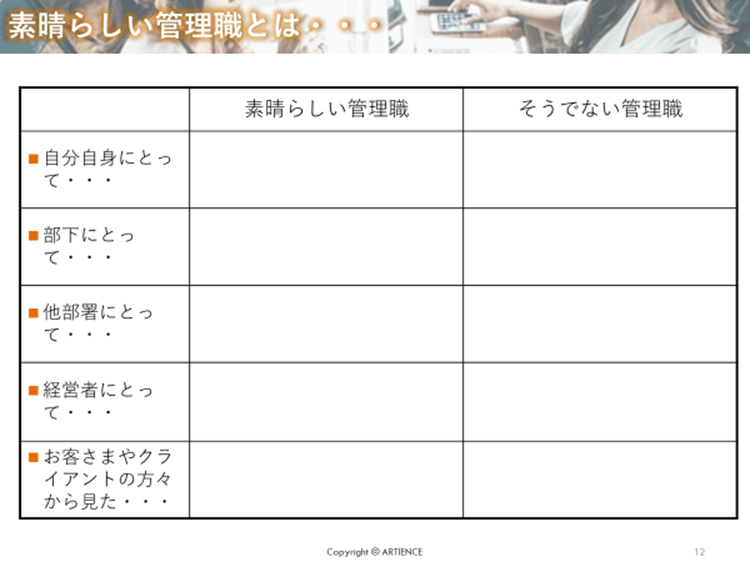

素晴らしい○○とそうでない○○

「素晴らしい○○とそうでない○○」を行うことで、思考の質が上がります。

「○○」に入るものは、会議やワークショップの目的にあわせます。

本手法を用いることで、チーム学習を促したり、他の参加者の意見により自身の認知が広がります。

具体的な進め方は、以下になります。

1. 個人ワーク (5分程度)

2. グループワークでのシェアと、ショートダイアログ(10~15分程度)

3. 全体シェア(5~10分程度)

この手法のみでは、目につく大きな変化は見られません。しかし、水面下ではチーム学習をするマインドが醸成されたり、自身の認知の拡がりを緩やかに感じることができるので、その後のセッションに大きな影響を与えていきます。

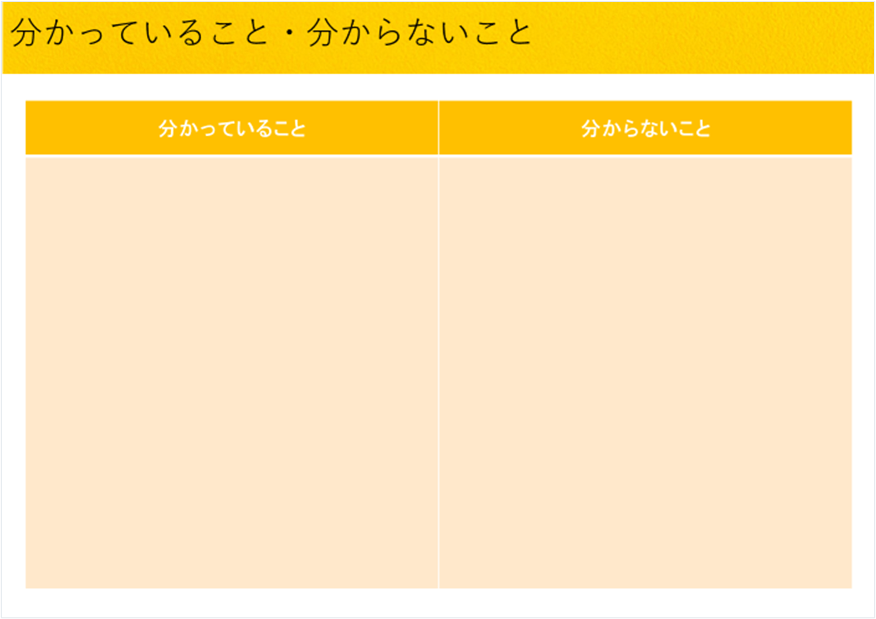

Tチャート

「Tチャート」を行うことで、思考の質が上がります。

※ 横軸は「メリット・デメリット」「事実・意見」「Good Point・Needimprove Point」などさまざまな物を活用できます。

本手法を用いることで、思考が整理されたり、論点が明確になれば深く考えていくことが可能です。

具体的な進め方は、以下になります。

1. 個人ワーク (3~5分程度)

2. グループワークでシェアと、ショートダイアログ(10~15分程度)

3. 全体シェア(5~10分程度)

本手法を行うことで、チームでの議論・対話のきっかけを作ることが可能です。思考の質は、高まっていくでしょう。

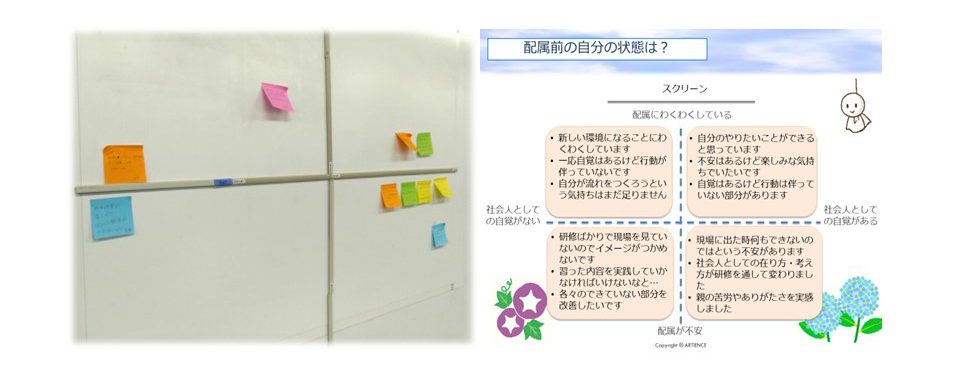

マトリックスによる認知の可視化

「マトリックスによる認知の可視化」を行うことで、思考の質が上がります。

※ 縦軸・横軸は、会議・ワークショップの目的に応じて決めます。

下記は、中堅メーカーさまの新入社員の配属前研修の内容です。

本手法を用いることで、参加者の認知が明確になるので、議論・対話のきっかけを作ることが可能です。

具体的な進め方としては、以下になります。

1. 個人ワーク (3~5分程度)

2. グループワークでシェアと、ショートダイアログ(10~15分程度)

3. 全体シェア(5~10分程度)

この手法を行うことで、チームでの議論・対話のきっかけを作ることが可能です。思考の質は、高まっていくでしょう。

「行動の質」を高める手法3選

行動の質を高めるためには、思考を言語化し、行動レベルに落としていきます。簡単にできる内容を、3つ紹介します。

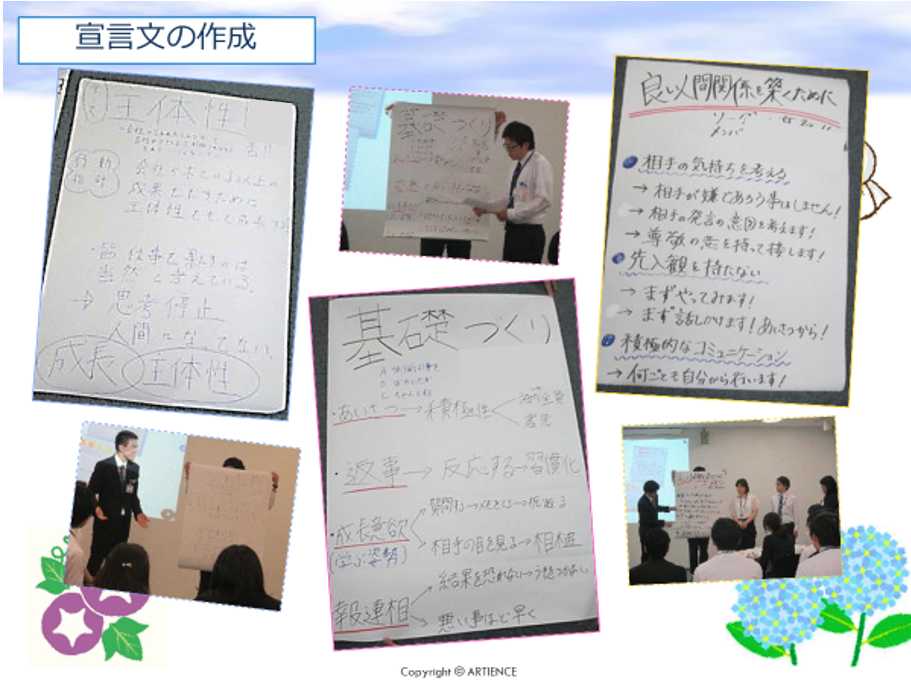

宣言文

宣言文を使うことで、参加者の行動の質が上がります。

下記は、中堅メーカーさまの新入社員の配属前研修の内容です。

チームで宣言文を創ることで、仲間と共にコミットを高めていきます。

具体的な場面では、プロジェクトの会議では宣言文という形ではなくプロジェクトビジョンを創ります。。

本手法を行うことで、チームでの行動変容を促し、仲間と共にコミットを高めていきます。

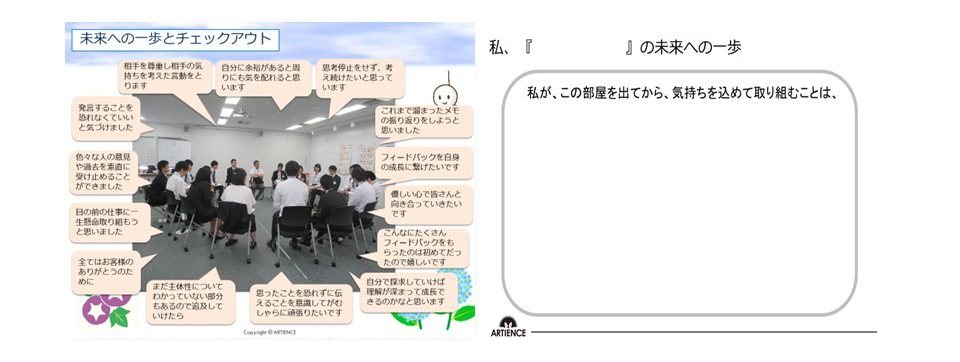

未来への一歩

行動に向けて、まず、何を行うのかを『未来への一歩』にまとめます。最初に起こす行動を具体化することで、参加者の行動の質が上がります。

下記は、中堅メーカーさまの配属前研修の内容です。

バトンメール®

バトンメール®を使うことで、参加者の行動の質が上がります。

バトンのように、特定のグループの中でメールを回していく、会議・ワークショップ後のフォローツールです。(メール以外にも、グループチャット等での実施も可能です)

会議・ワークショップ・研修後のフォローとして活用することで、リフレクションを促し、行動変容につなげていきます。

【具体的な進め方】

1. 参加者に意識して欲しいことを基に、’問い’を作成しメールの文言を考えます

2. 参加者が多い場合は、グループ(4~6人)に分けます

3. 各グループのなかで1名指定し、その方からバトンメール®をスタートします

4. メールを作成し、グループメンバー全員にメールを送ります

5. メールの文末に、次にメールを送ってほしい人を指名します

6. 指名された人は、次の1週間内にメールを作成し、グループメンバー全員に送ります

7. メールの文末に、次にメールを送ってほしい人を指名します※ 6~7を繰り返します

【バトンメール®を実施する際のポイント】

・文頭でアイスブレイクを入れる

・メールの順番は本人に任せる

・メール送付が遅れている場合は声掛けをする

・終了時期を決める

終了時期は予め決めることが大切です。例えば、「プロジェクトの企画段階まで」や「フォロー研修の時期」を設定し、実施できると良いでしょう。

本手法を行うことで、チーム・個人の行動変容を促し、コミットを高めていきます。

2)ファシリテーションの手法を使う際は「あり方」「伝え方」に注意

ファシリテーションの手法を使う際の注意点として、下記2つがあります。

・手法より大切なのは「あり方」

・伝え方(オペレーション)を丁寧に

それぞれ説明していきます。

手法より大切なのは「あり方」

手法よりも、何より重要なのは「あり方」です。

手法を用いることで場に素晴らしい影響を与えますが、手法よりもファシリテーターのあり方が与える影響の方がとても大きいです。

例えば「企画者が落としたいゴールへコントロールする」という考えで手法を用いると、参加者の当事者意識・主体性は解放されません。

表面的には上手くいったように見えても、現場は何も変わらないということが起きます。

まずは、ファシリテーターのあり方として、その場にどのように関わるのか、貢献するのかを、ファシリテーター自身が問い続ける必要があります。

【参考コラム】ファシリテーターとは?何をする人?重要性やメリット・必要なスキルを詳しく解説

伝え方(オペレーション)を丁寧に

手法を用いる際は、伝え方(オペレーション)を丁寧に行うことが必要です。

伝え方(オペレーション)を丁寧に行うことで、参加者の余計な迷いが無くなったり、当事者意識・主体性が解放されます。

例えば、オンラインでZOOMを活用される場合は、口頭だけではなく、チャットで再度伝えたり資料などに落としておくことで、ブレイクアウトルームに行った後でも、参加者は迷いが無くなります。

リアルで行う場合は、あえてオペレーションを緩やかに伝えることで、質問を促し、参加度合いを高めて、当事者意識・主体性を持たせることも可能です。

伝え方は、ファシリテーターが場に介入できる部分でもあるので、丁寧に扱っていきましょう。

3)まとめ

本コラムでは、すぐに使えるファシリテーターの手法を、成功の循環モデルに沿ってお伝えしました。

・「場の質」を高める手法3選

・「関係の質」を高める手法3選

・「思考の質」を高める手法3選

・「行動の質」を高める手法3選

本手法を目的に沿って、活用していただければと思います。

また、ファシリテーションの手法を使う際の注意点でお伝えしたとおり、「あり方」と、「伝え方(オペレーション)を丁寧に」を大切にしてください。

紹介したファシリテーションの手法を活用して、素晴らしい会議やワークショップを創っていただければと思います。

会議を効率的に進行したいと考えている方へ

会議の質を高めるためには、具体的なファシリテーションスキルと実践的なアプローチが必要です。

ファシリテーションスキルを付けることで以下のようなメリットがあります。

- 会議の生産性が向上する

- 新しいアイデアが出やすくなる

- 会議の内容を上手く整理できる

- ネクストアクションの解像度が上がる

今すぐファシリテーション力向上研修のサービス資料をダウンロードして、会議の質を向上させる一歩を踏み出しましょう。