- [ コラム ]

【階層別】社員研修のテーマ一覧とテーマ決定に必要な3つのプロセスを解説

- 研修テーマの決め方が分からない……研修テーマにはどんなものがあるの?研修効果を最大化する方法が知りたい!上記のような悩みを抱える人事担当者は多いでしょう。数多くある研修テーマから、自社の社員の成長を促すテーマを決めることは容易なことではあり

- 詳細を見る

【事例から学ぶ】効果的な社員研修企画を作る4つのプロセス

更新日: ー

作成日:2023.8.22

「社員研修の企画の進め方や考え方がわからない」

「社員研修の企画書はどうやって書けばいい?」

「社長から社員の研修制度を作ってくれと言われて困っている。」

上記のような悩みをもっている人事担当者や社員研修の担当者は少なくないでしょう。

研修企画を作る業務は、研修効果を出すために重要である一方、抽象度の高い業務であり、担当者に大きな負担となっている場合もあります。

効果的な研修を実施するためには、企画書を作る際の考え方や手順、スケジュール管理、予算分配などを理解することが重要です。

本コラムでは、社員研修の企画に必要な4つのプロセスを事例を交えて詳しく解説します。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

1. 事例で見る|社員研修企画の際に知っておくべき4つの作成プロセス

一般的な社員研修の企画の作成プロセスは以下です。

事例を用いながら、詳しく説明していきます。

プロセス①|課題orありたい姿(戦略)を明確にする

進め方は、大きく2つのパターンあります。

パターンA:課題から、研修のゴール(要件定義)を明確にする

パターンB:ありたい姿(戦略)から、研修のゴール(要件定義)を明確にする

2パターンの事例をお伝えします。

課題から、研修のゴール(要件定義)を明確にし、企画書を作成した事例

事例B:

ありたい姿(戦略)から研修ゴール(要件定義)を明確にし、企画書を作成した事例

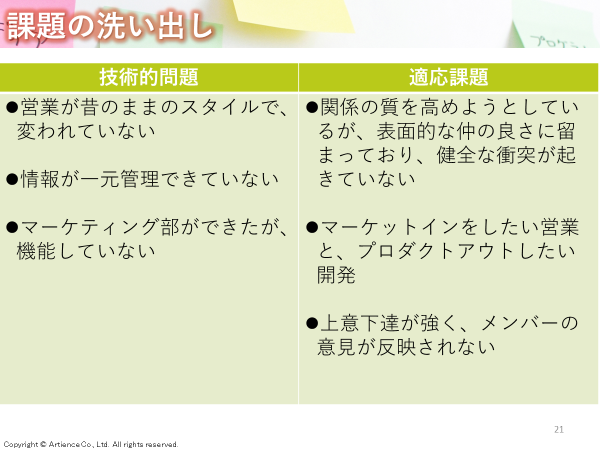

事例A:課題を明確にする

まず、自社の課題を洗い出していきます。それらを技術的問題と適応課題に分けて整理し、対応すべき課題を見定めていきます。

※参考|技術的問題と適応課題とは

| 課題 | 特徴 |

| 技術的問題 | 技術があれば解決できること 例:財務分析、評価制度の策定 ┗外部の専門家に課題解決をゆだねることができる |

| 適応課題 | 技術や他者からのサポートがあったにせよ、自分が変わらないとその課題を解決することができないこと 例:人間関係、人事評価において納得感を高める ┗専門家からの支援は得られるが、課題解決をゆだねることはできない |

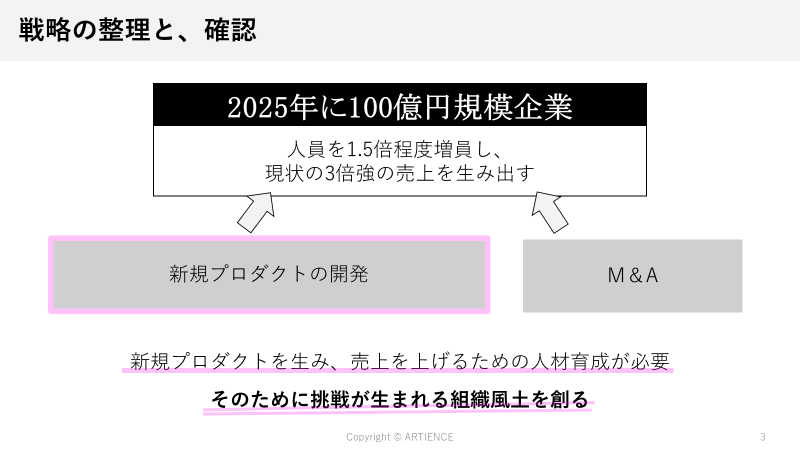

事例B:ありたい姿(戦略)を明確にする

まず、戦略を確認し、戦略を実行するために何が必要なのかを考えていきます。

このように課題や戦略から、研修のゴール(要件定義)を明確にしていきましょう。

課題や戦略を整理すると、研修では解決できないこと・費用対効果が悪いケースが出てきます。その場合は、研修にこだわる必要はありません。他の施策の実行も検討しましょう。

社員研修の企画に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 研修企画の具体的なプロセスが知りたい

- 予算内でできる最適な研修を知りたい

- 自組織の課題を解決できるの研修を知りたい

- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。

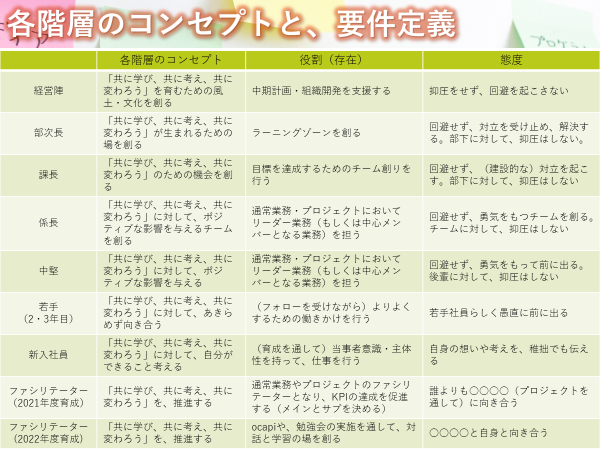

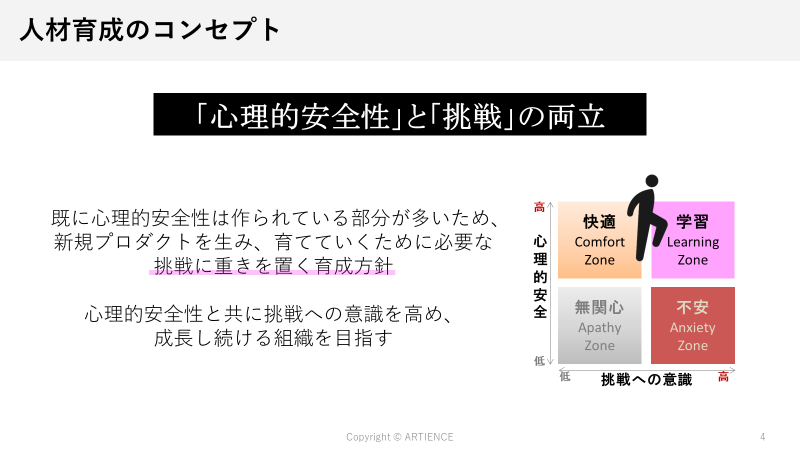

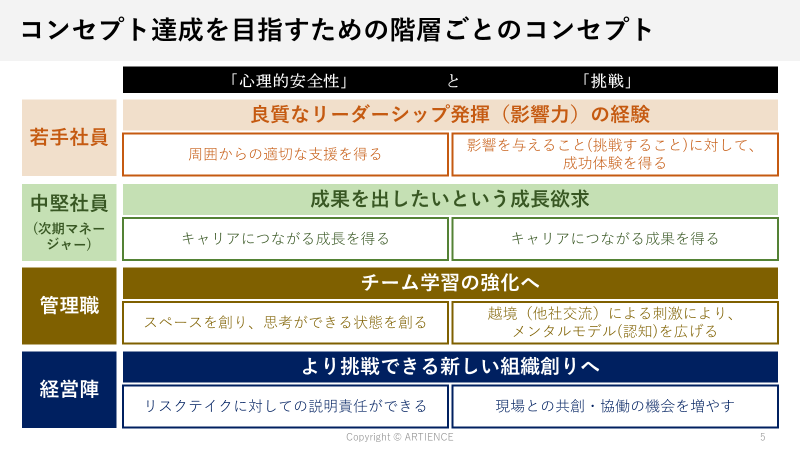

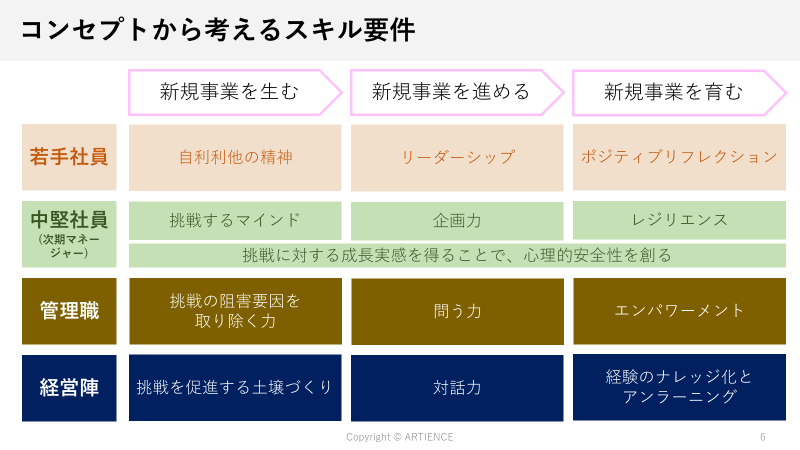

プロセス②|研修コンセプト・研修のゴール(要件定義)を創る

次に、研修コンセプト・研修のゴール(要件定義)を創ります。

研修コンセプトを創ると、重要なことがより明確になります。そして、研修のゴール設定(要件定義)により、具体的な研修プログラムが選定しやすくなります。効果測定も可能です。

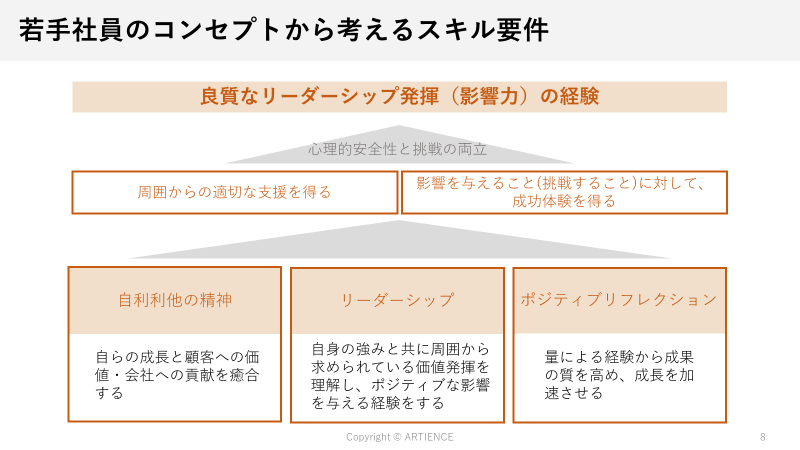

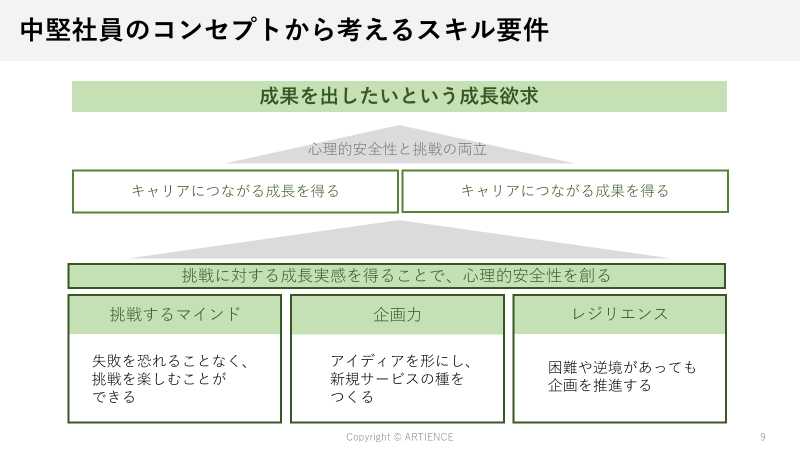

事例A:研修コンセプト・研修のゴール(要件定義)を創る

事例B:研修コンセプト・研修のゴール(要件定義)を創る

このように、研修コンセプト・研修のゴール(要件定義)を創っていく必要があります。

プロセス③|研修プログラム・研修講師・スケジュールを決める

次に、 研修のゴール(要件定義)を達成するための研修プログラム・研修講師・スケジュールを決めていきます。

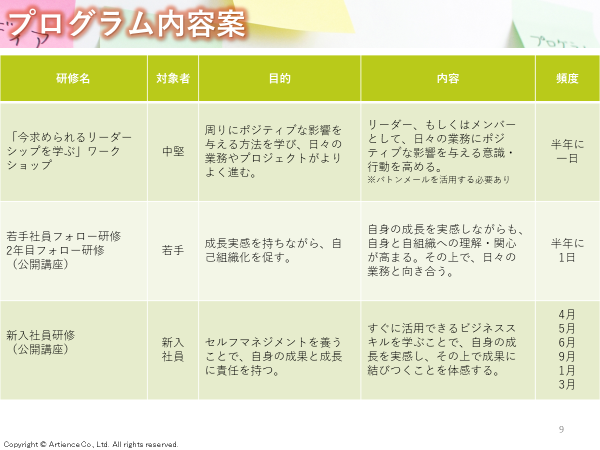

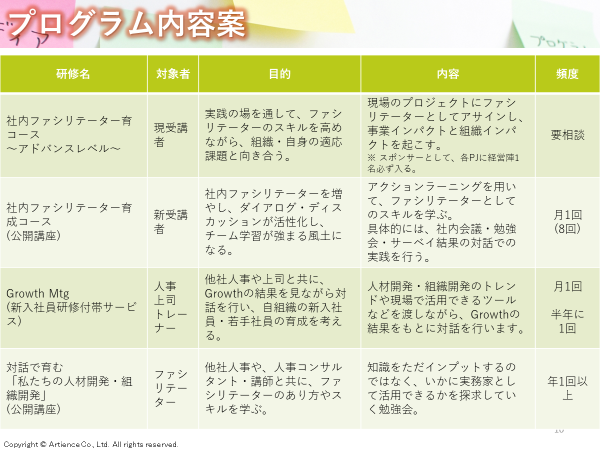

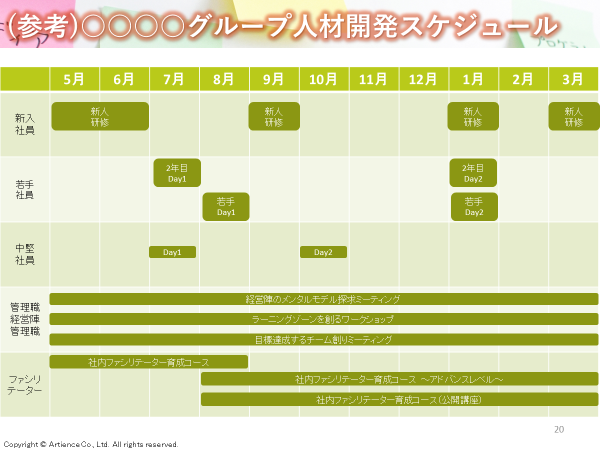

事例A:研修プログラム内容・スケジュールを決める

本事例は、幅広い階層に年間を通して研修を実施することになりました。

全体像が把握できるように【研修名】【対象者】【目的】【内容】【頻度】を横軸にし、一覧にまとめました。

そして、それぞれの実施時期が分かるように、年間スケジュール上に配置しています。

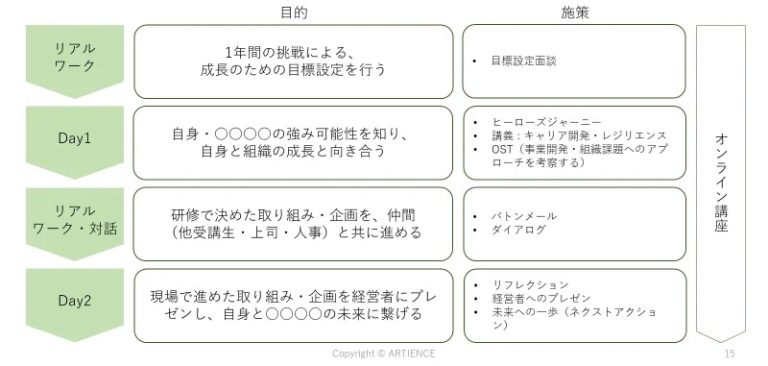

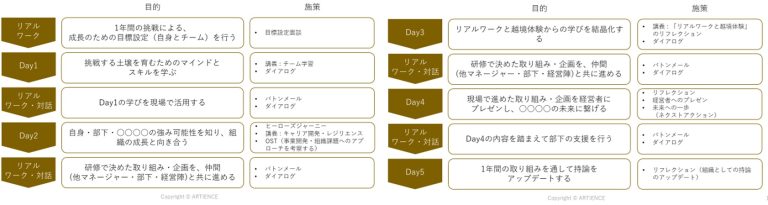

事例B:研修プログラム内容・スケジュールを決める

本事例では、各階層の研修詳細の情報が必要であったため、各階層ごと【日別】に【目的】と【施策】が分かる資料を作成しています。

【若手社員研修の研修プログラム内容】  【中堅社員研修の研修プログラム内容】

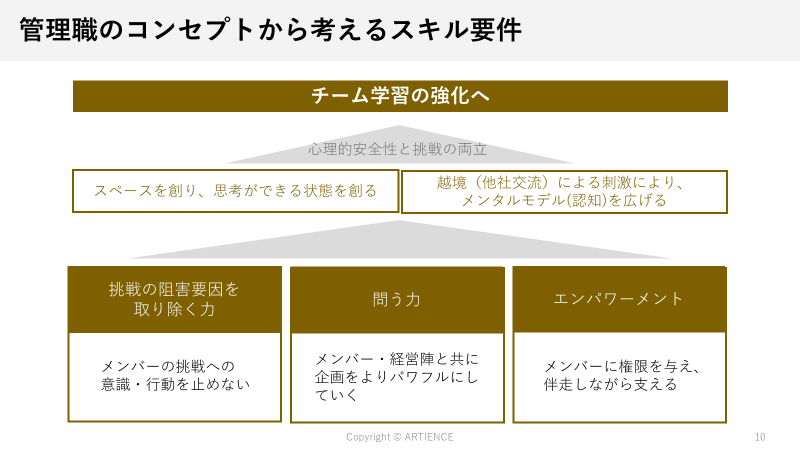

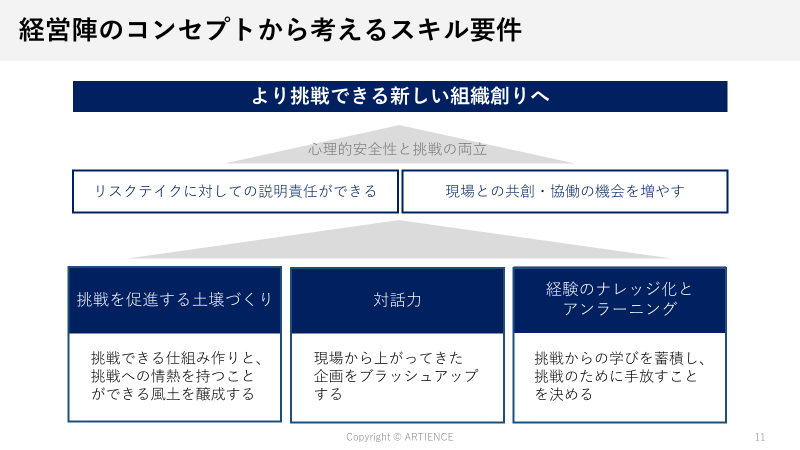

【中堅社員研修の研修プログラム内容】  【管理職研修の研修プログラム内容】

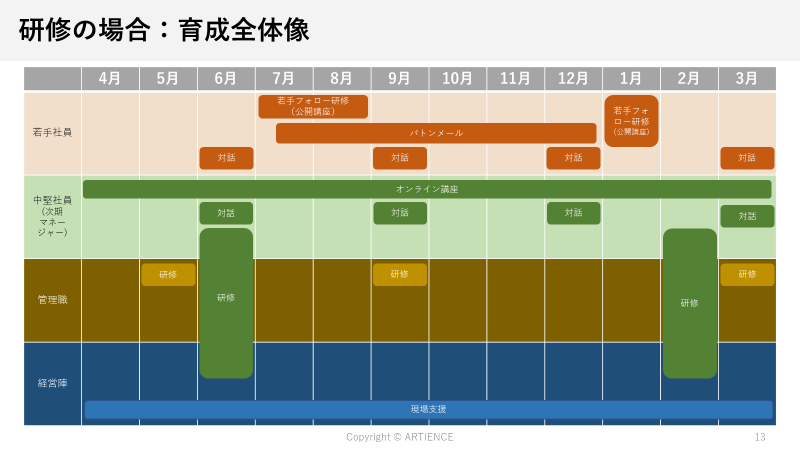

【管理職研修の研修プログラム内容】  そして、各研修の実施時期が分かるように年間スケジュール上に階層別に研修実施時期を明記しました。

そして、各研修の実施時期が分かるように年間スケジュール上に階層別に研修実施時期を明記しました。

このように、研修プログラム内容・スケジュールを決めていきましょう。

プロセス④| 研修の振り返りを行い、次回につなげる

最後に、 研修の振り返りを行い、次回につなげていきます。研修の振り返りを行うことは、研修自体の改善や人材開発・組織開発のアップデートにつながります。

振り返りで最も必要なのは、研修効果にフォーカスすることです。具体的には「受講生にどのような認知変容や行動変容があったのか」です。それをどのように次につなげていくかを考えます。

具体的には、下記のようなスライドを使って振り返っていくといいでしょう。

このように研修の振り返りを行い、次回につなげていく必要があります。

社員研修の企画に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 研修企画の具体的なプロセスが知りたい

- 予算内でできる最適な研修を知りたい

- 自組織の課題を解決できるの研修を知りたい

- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。

2. 社員研修の企画で注意すべきこと

2-1.経営理念・戦略との連動を意識する

研修企画では、経営理念・戦略(経営戦略・事業戦略・人事戦略等)との連動が重要です。経営理念や戦略との連動性がないと、一貫性のない人材開発になり、思い付きで対応してしまうことになります。

例えば、新規事業開発に力を入れていく戦略にもかかわらず、会社の枠組みを押し付けるような研修を実施してしまうと、戦略と研修に乖離が発生してしまいます。

結果、会社のメッセージと研修でのメッセージが異なってしまい、混乱を引き起こしてしまいます。これでは、研修効果が下がる企画になってしまうでしょう。

2-2.研修企画から実施までの大まかスケジュールを事前に明確化する

研修企画を始める際には、研修企画から実施の大まかなスケジュールを明確にしてから取り掛かることをお勧めします。

スケジュールを先に明確化しておかないと、企画に多くの時間をかけてしまい、余裕がなくなる場合があります。最悪、研修自体が無くなってしまうケースもあります。それは、結果的には、課題の解決やありたい姿の実現が遠のく事態を招いてしまいます。

以下のスケジュールに必要な期間を見定めながら、逆算をして決めると良いでしょう。

・研修の実施日程の仮決め

・研修の準備(会場手配、備品確保、受講生の日程調整など)

・外部研修会社の選定(必要に応じて)や、講師のアサイン

・研修企画

2-3.選択と集中を意識する

研修企画では、選択と集中を意識することが重要です。

限られたリソースを有効に活用するためには、研修テーマを明確にして、自組織では何が最も重要なのかを決めていきます。多くのことをしたくなると思いますが、本当に組織にとって必要な研修を選択します。

研修テーマをシンプルにすることで、受講生も何が大切かを理解することができます。

研修テーマを詳しく知りたい方は、下記コラムをぜひ参考にしてください。

2-4.経営者・人事責任者との密なコミュニケーション

研修企画では、経営者・人事責任者と、密なコミュニケーションを取りましょう。

経営者・人事責任者と、密なコミュニケーションを取らないと、独りよがりの企画になってしまうことがあります。可能であれば、1-1.課題やありたい姿(戦略)を明確にするは、経営者・人事責任者と一緒に創ることをおすすめします。

上記が難しい場合は、企画が進むたびに合意形成を取るといいでしょうでしょう。

社員研修の企画に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 研修企画の具体的なプロセスが知りたい

- 予算内でできる最適な研修を知りたい

- 自組織の課題を解決できるの研修を知りたい

- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。

2-5.適切に予算を分配する

研修企画では、適切に予算を分配していきます。はじめに研修予算が決まっているケースもあれば、補正予算を行い研修予算を取りに行くケースがあります。

研修予算が決まっているケースでは「管理職研修で予算を使うから、新入社員研修は内製化を目指す」などの調整も必要です。おおよその方針は決めますが、新入社員研修でどうしても外部研修が必要になった場合は、他の研修での予算を持ってきたり、予算を増やしていきます。

補正予算を行い研修予算を取りに行くケースでは、世の中の一般的な研修費用を調べて、補正予算を行うといいでしょう。

この時の注意点は、「コストを抑える」という意識ではなく、「費用対効果が高い」という意識が必要です。効果がなければ、研修を実施しても意味がありません。

2-6.研修企画を進めるにあたっての阻害要因を考える

研修企画を進めるにあたって、阻害要因を考えていきます。どんなに素晴らしい研修企画ができたとしても、”絵に描いた餅”で終わってしまっては意味がありません。

具体的には、下記の項目を考えていくと、阻害要因が出てくるでしょう。

・要件定義や研修のスケジュール、講師アサインは、本当に現実的か?

・研修での学びは、本当に現場で活用されるのか?

・受講生の上司や部下は、研修に対してどのような反応をするのか?

・経営者・人事責任者から、どのような反対意見が出るのか?

2-7.研修企画に囚われ過ぎない

実際に研修を行うと、受講生の状況が想定とは全く異なっている場合もあります。この時に事前に企画した通りに進めようとすると、上手くいかないことが多いです。

例えば、「管理職が素晴らしい組織と未来を描く」ための研修を行ったとします。しかし、管理職が疲弊し今ある現実の課題解決への意識が強い状態では、とても未来は考えられません。

この時は、今、目の前にある課題を解決し、その後未来を描いていくといいでしょう。講師と相談をしながら、要件定義を意識しながらも、可能な限り変更していきます。

また研修が複数日程ある場合は、一日目の結果をふまえて、後日に予定されている研修を変えていくことが必要な時もあります。こちらも、講師と相談をしながら、可能な限り変更していきます。企画にとらわれすぎず、研修をよりよくする意識を持つといいでしょう。

3.まとめ

本コラムでは、「研修企画」をお伝えしました。具体的には、「研修企画の作成プロセス」から「研修企画における注意点」までをお伝えしました。

本コラムを通して、自信を持って自組織にあった社員研修の企画が進められるようになったのではないでしょうか。社員研修企画は、とても重要なものなので、丁寧に大切に扱っていただければと思います。

ただし難易度が高いものでもあります。研修企画で相談があれば、当社までお気軽にご連絡ください。

▼資料ダウンロード(無料)

詳細情報を資料にまとめております。

ダウンロードいただくと、いつでもご覧いただけます。

アーティエンス株式会社

【関連記事】企画書の基本の書き方は?7つの構成と、作り方5つのポイント【デザイン・構成・表紙】| Utilly(ユーティリー)