-

[ 研修・セミナーレポート ]

2022年8月26日 若手社員フォロー研修ー公開講座研修レポート

- 2022/9/2作成ー本内容は、2022年8月26日に開催した「若手社員フォロー研修」公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加受講者:若手社員(3~6年目社員

- 詳細を見る

【3年目社員研修】成功事例と一覧から自組織にあう研修を見つけよう

更新日: ー

作成日:2022.12.16

入社3年目になる社員に対して、次のようなお悩みや課題をよくお聞きします。

入社3年目になる社員に対して、次のようなお悩みや課題をよくお聞きします。

・入社3年が経ち、いよいよこれから…と思ったら、転職してしまった

・愚痴や不平不満が多く、後輩社員への悪影響が大きい

・「管理職になりたくない。仕事は最低限でいい」という声をよく聞く

実際、入社3年目の社員は10%程度が離職するというデータがあります。そして、8割強が管理職になりたくないと考えているようです。

【参考】新規学卒者の離職状況(厚生労働省)

・20代の社員は、80%強が管理職になりたくない

【参考】8割超の一般社員が「管理職になりたくない」と回答(マンパワー社)

組織の中核を担っていく3年目社員が上記の状況では、組織の未来は明るくなりません。

3年目社員の活躍の場を広げ、組織の成長につなげていくためにも、3年目社員研修は重要です。

本コラムでは、3年目社員研修の具体的な内容や事例について解説していきます。

一覧と事例から、自社の3年目の活躍に繋がる社員研修を見つけましょう。

3年目研修の企画に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 自社の3年目に必要な研修が何かを知りたい

- 予算内でできる最適な研修を知りたい

- 他社の成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な3年目研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)【目的別】3年目社員研修一覧

3年目社員研修では、具体的にどのような内容を取り扱うべきなのか、目的(効果)別に具体的な研修内容例と抑えなければいけないポイントを下記表にまとめました。

| 目的(効果) | 3年目社員研修の内容例 | 抑えなければいけない ポイント |

|---|---|---|

| エンゲージメント向上のため | ・キャリア開発 ・フォロー研修(振り返り) |

自身のキャリアと組織の成長を統合する |

| パフォーマンス向上のため | ・ロジカルシンキング研修 ・プレゼンテーション研修 ・問題解決力研修 ・コミュニケーション研修 ・チームビルディング研修 ・専門知識研修 |

チームの成果に対して、影響力を持つ |

| 中堅社員への視座を上げるため | ・リーダーシップ研修 ・OJTトレーナー研修 ・メンター研修 |

若手社員から、中堅社員としてのステージが変わることを理解し、チームや組織の成長に目が行く |

次の項目から、一つずつ説明していきます。

① エンゲージメント向上のために行う3年目社員研修

エンゲージメント向上は、組織の成長と自身の成長とのつながりを感じ、明るい未来を描くために実施します。組織の成長は見えても、自組織での自身の成長が見えなければ、自身の存在が認められず、自組織での居場所を感じづらくなります。結果、外に目が向き、退職という道を選ぶでしょう。

著名なコンサルタントであるマイク・ロビンズ氏は、存在承認(アプリシエーション)の重要性を説いています。存在承認がなければ、心理的安全が生まれませんし、離脱することは目に見えています。

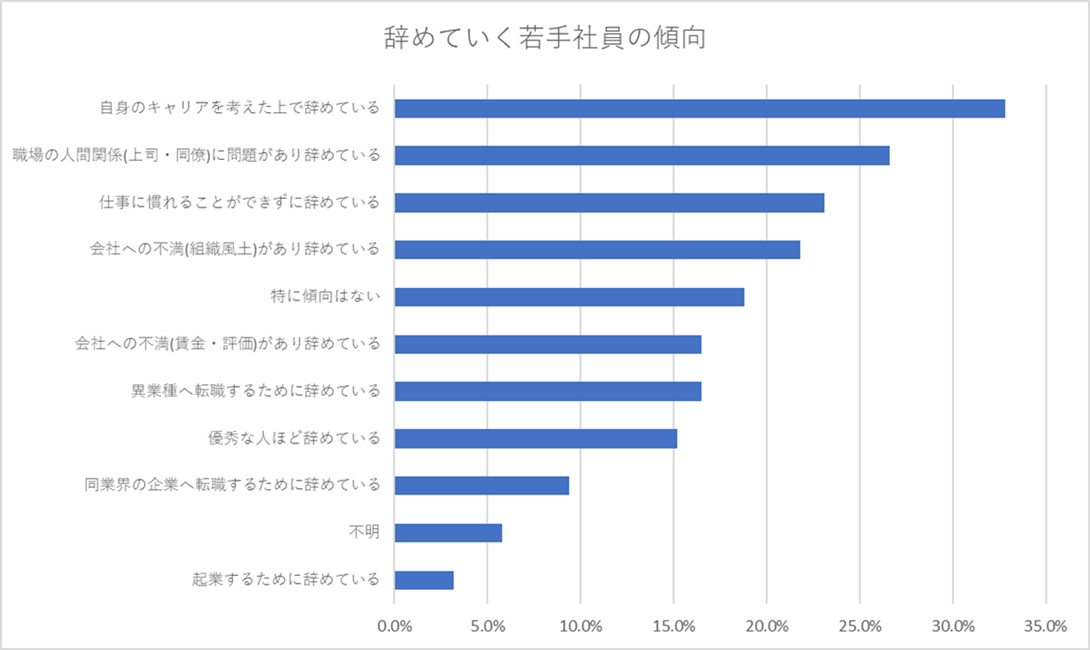

また、若手社員の退職理由で最も多いのは、「自身のキャリアを考えた上で辞めている」という結果が出ています。

こうした離脱を防ぐためには、「自身のキャリアと組織の成長を統合・癒合する」ことが重要です。

具体的には、まず、自身がどうありたいかを探求します。その後、組織の方針と統合・癒合していくという過程を踏んできます。

組織が先ではなく、自分が先であることが重要です。組織が先では、決められた枠組みの中で考えることに反発が出てきて、エンゲージメント向上には逆効果になる場合もあります。

自身のありたい姿と組織の方針・ビジョンが統合・癒合されると、3年目社員のエンゲージメントは上がり、仕事への情熱が高くなります。そのために、3年目社員研修では、エンゲージメントの向上を取り扱うことが多くあります。

3年目社員が描いたありたい姿が自組織で用意できない場合はどうしたらいいかという質問をよくいただきます。

自身のありたい姿は、今どうありたいかではなく、10年後や20年後を設定し、そのありたい姿に近づくために自組織で何ができるかを探求していきます。

もちろん、本人のありたい姿が明らかに違う場合は、組織から離脱する可能性もあります。ただしその場合は、遅かれ早かれその状況は生まれていたと考えられます。延命処置をすると周りへの悪影響も出るため、3年目社員本人にとっても、組織にとっても、早い段階で気付くことが良いと考えています。

② パフォーマンス向上のために行う3年目社員研修

パフォーマンス向上は、個人のパフォーマンスだけではなく、チームの成果に影響を与えます。

3年目社員にはチームメンバーと協力してより成果を高めていくためのスキルや知識の習得が必要です。そして、リーダーや管理職というステージを見据えるためにも、チームの成果が高まるパフォーマンスを発揮していく必要があります。

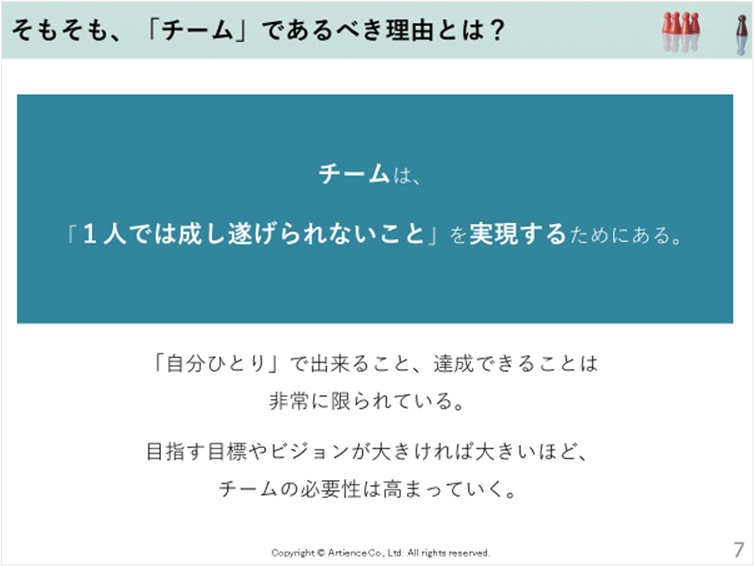

組織が独りではなく、チームで協力することには意味があります。それは、大きな成果を上げるためです。当社のチームビルディングワークショップでは、下記のように説明しています。

【参考】当社、チームビルディングワークショップのテキストより抜粋

【参考】当社、チームビルディングワークショップのテキストより抜粋スキル研修を選択する時には、チームでパフォーマンスを上げることがラーニングポイントになっている研修を選ぶことをお勧めします。

例えば、ロジカルシンキング研修では、個人としてロジックツリーやマトリックスを学ぶものではなく、チームでどのように活用していくかを学んでいく必要があるでしょう。

活躍する中堅社員になっていくためには、チームの成果に影響を与えるためのスキルや知識を習得していく必要があります。

③ 中堅社員への視座を上げるための3年目社員研修

3年目社員は、後輩の成長にも意識を向け始める必要があります。プレイヤーとして一人で仕事を進める段階から、後輩の成果・成長にも目を向けることで、中堅社員として求められる視座に近づくことができます。

また、後輩育成は多くの管理職が悩みを抱える業務の一つでもあります。早めの段階で意識とスキルを渡すことで、そうした悩みを軽減することもできるでしょう。

そもそも、育成とは何なのか、どのようなスキルがあるのかを学べる研修を実施できると良いでしょう。

2)【目的別】3年目社員研修の成功事例

本章では具体的なイメージが持てるように3年目社員研修の事例をお伝えします。その中で、自組織の3年目社員研修の企画の参考にしていただきたいと思います。

「エンゲージメント」、「パフォーマンス」、「中堅社員への視座」の観点で、お伝えします。

・人材能力要件であるロジカルシンキングの習得 : 大手精密機器メーカー(5,000名程度)

・自身の影響力を高める: 美容器具メーカー(300名程度)

組織の成長スピードに追いつく: マーケティングコンサルティング(100名程度)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | マーケティングコンサルティング |

| 企業規模 | 100名程度 |

| 実施時期・方法 | 8月・1月2日間。公開講座 |

| 目的 | 離職率の低下と、エンゲージメント向上 |

| 3年目社員研修 | エンゲージメント向上 |

| 得られた効果 | 退職を思いとどまり、仕事への情熱を取り戻す |

本企業は上場を目指している最中であり、組織体制が大きく変わりました。

そのため、望まない異動に戸惑う3年目社員も多くいました。そして、転職を考えるメンバーも出てきていました。

そのような中、公開講座で他社の社員と対話をおこない、自分たちの恵まれた環境に気付きました。また会社や上司への感謝の気持ちを持ち始めました。

本公開講座後、3年目社員10名の1年間の退職者は1人も出ませんでした。

「やりたい仕事ができない」

「会社に振り回されて、嫌だ」

「転職したい」

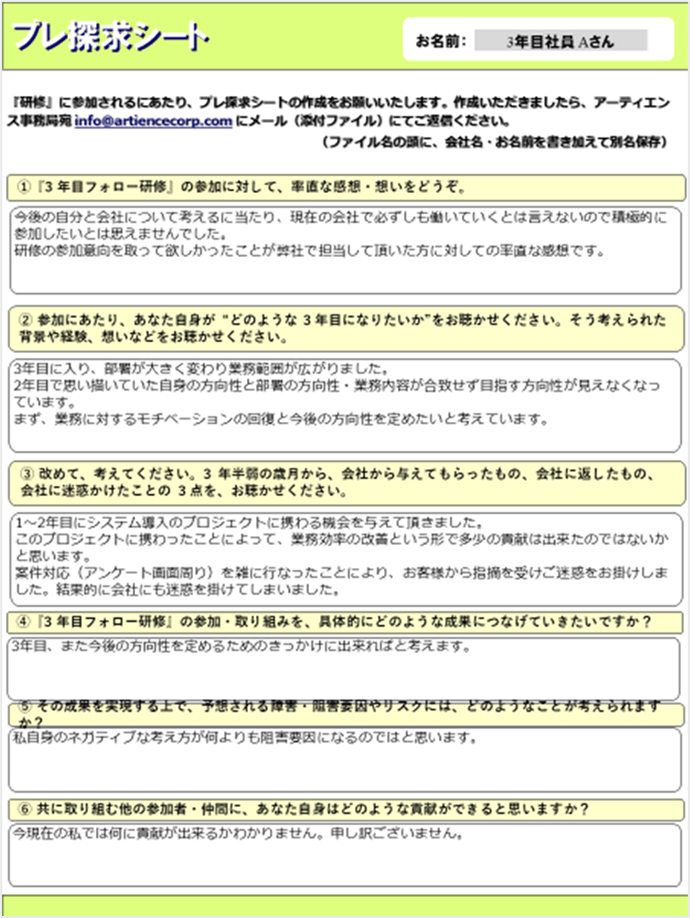

研修前には、このような声が出ていました。3年目社員(以下Aさん)の事前課題をご紹介します。エンゲージメントは低く、転職も考えていることが分かります。  ※ 受講生の事前課題シートより抜粋

※ 受講生の事前課題シートより抜粋

一日目の研修では、他社の3年目社員との対話を通して、深い内省を行います。

研修内で客観的に、そして長期的に今を見つめることで、自分たちが恵まれていることや、未来から見た時に貴重な経験ができていることに気付きました。

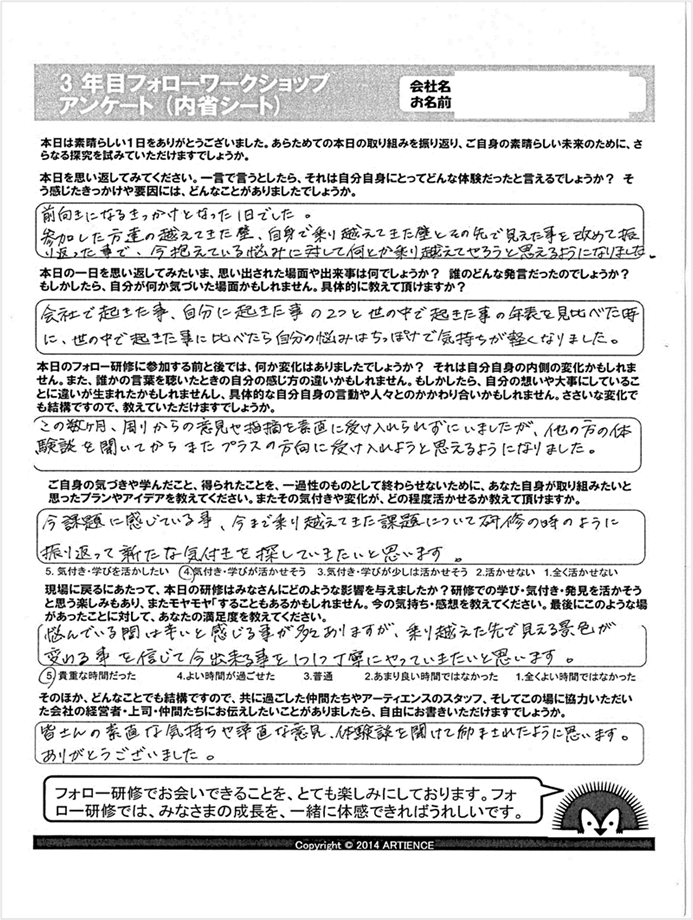

そして、会社・上司のフォローにも気づき、強い感謝が出てきました。研修終了後のアンケートでは、下記のようなコメントに変化しました。  ※ 受講生の研修後アンケートより抜粋

※ 受講生の研修後アンケートより抜粋

とはいえ、現場の大変さは変わりません。半年後の2日目の3年目社員研修を行った時には、10名の3年目社員はとても疲弊していました。

前回の研修からの振り返りの際には、上記コメントを書いた3年目社員Aさんは、「上司の無理難題にはついていけない。後輩は、言うことを聞いてくれない」という話をしていました。他社の3年目社員から、Aさんに下記のようなコメントがありました。

「そんな大変中、頑張っているAさんは、本当にすごい」

「何でそんなに頑張れるの?私なら辞めてしまうかも」

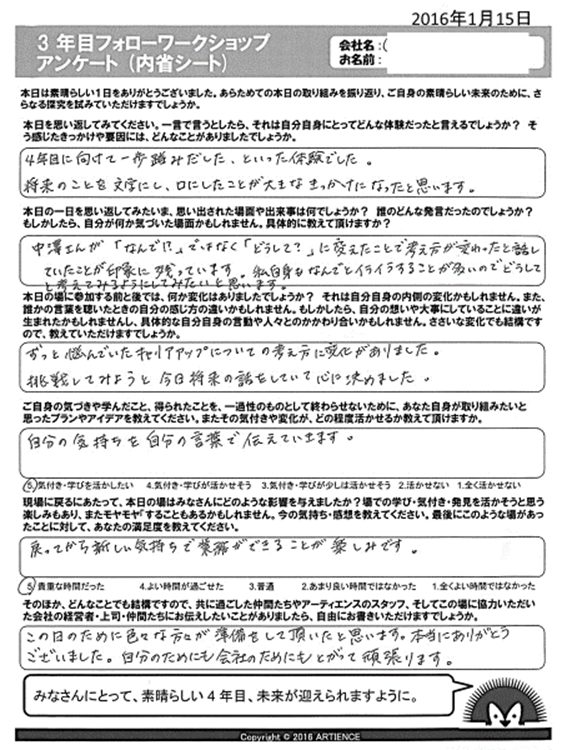

このコメントや質問を聞き、Aさんは自身がどうして頑張れているのかを考え直していました。そして、研修最後の自身のアクションプランでは、「私は、新サービスを創る!」と宣言されていました。最後にAさんの2日目のアンケートを、ご紹介します。  ※ 受講生の研修後アンケートより抜粋

※ 受講生の研修後アンケートより抜粋

アフターストーリーとして、本企業の3年目社員は、1年間の間の離職はありませんでした。

Aさんは、前向きに仕事をしており、活躍されたとのことです。残念ながら、3年後に介護のため退職されましたが、Aさん本人も組織も、退職に関してとても残念だったというお話を聞いています。

ロジカルシンキングの習得 : 大手精密機器メーカー(5,000名程度)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | 大手精密機器メーカー |

| 企業規模 | 5,000名程度 |

| 実施時期・方法 | 10月に2日間。派遣型研修 |

| 目的 | パフォーマンスの向上と、離職率低下 (人材能力要件として定義していたロジカルシンキングの習得ができていない) |

| 3年目社員研修 | ロジカルシンキング、プレゼンテーション |

| 得られた効果 | ・顧客・チームとの共創を意識している姿が見え、よいアウトプットが出ることで、自信に繋がっている ・離職率も前年と比較して、回復傾向(3年間で30%の離職率から20%強への改善)にある |

3年目社員の人材能力要件として定義していた、「ロジカルシンキングの習得」ができていないと判断し、ロジカルシンキング研修を実施しました。

結果、3年目社員は、ロジカルシンキングの重要性を理解し、習得意欲を持ちました。現場でも活用され、仕事でのパフォーマンスが上がり、自信を持つことで、離職率の改善にもつながったという話をお聞きしています。

本お客様のサービスは、ロジカルシンキングを用いたコミュニケーション能力が業績に直結するため、人材要件にロジカルシンキングの習得が入っていました。

ただ3年目社員の力不足は、人事・現場の共通認識でもありました。3年目社員本人たちも、自信がなく、成長実感も感じていないため、離職率も年々高まっていく傾向が見られました。

研修によって、受講生がロジカルシンキングができていないことにしっかりと向き合うことができました。また、ロジカルシンキングを習得すれば実業務に活かせるイメージができたようです。顧客やチームでのコミュニケーションというだけではなく、共創・協働にもつながることを体感レベルで経験しました。

アフターストーリーとしては、離職率が前年と比較して、回復傾向(3年間で30%の離職から、20%強への改善)にあるとのお話でした。

その背景には、研修で学んだことを活かし、ただロジカルシンキングを使うだけではなく、顧客・チームとの共創を意識している姿も見え、よいアウトプットが出ることで自信を持ち始めている、と現場からの声があったというお話を聞いています。

部門間を超えた働きかけが起こる: 美容器具メーカー(300名程度)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | 美容器具メーカー |

| 企業規模 | 300名程度 |

| 実施時期・方法 | 8月・1月2日間。公開講座 |

| 目的 | 若手社員・中堅社員としてのリーダーシップ開発 |

| 3年目社員研修 | リーダーシップ開発 |

| 得られた効果 | 後輩社員へのポジティブな影響。部門間を超えた働きかけ |

3年目~5年目で若手社員の80%が退職してしまうという状態であり、会社へのエンゲージメントも低いため、仕事へのコミットも低く、後輩社員に悪影響を与えるという状況が起きていました。

リーダーシップ開発を行う公開講座に参加することで、後輩社員に対してポジティブな影響を与えていくことや、仕事に想いを持って部門間を超えた働きかけをしていきました。離職率5%未満まで改善していきました。

※ 本クライアントは、3年目社員研修の公開講座を利用しました。

優秀層を採用できるが、3年目~5年目で80%以上退職してしまうという課題意識があり、当社にご相談がありました。会社として、ヒット商品があるため、“それなりの活動”でもやっていける、ぬるま湯文化でした。

「情熱を持って仕事をしていない上司・先輩社員に対して、若手社員はがっかりし、若手社員が「この組織では成長できない」と退職していく」というお話でした。

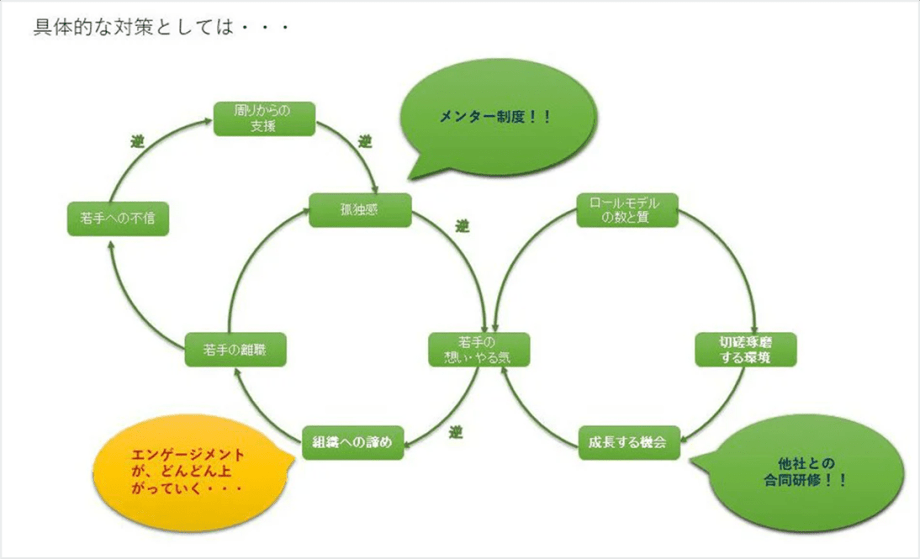

組織の未来への危機感と、若年層のキャリア形成への想いから、2年目社員研修・3年目社員研修を企画していきました。企画時には、システム思考という方法を用いて、「成長する機会の低下」と「孤独感」をポイントを改善するのではないかと仮説設計をしていきます。

※ 当社資料より一部抜粋

対策として、リーダーシップ開発研修を行う公開講座に参加しました。

(※ リーダーシップは、周りへの影響力と定義します。)

他社の同期と関わることで、「自身は周りにどれだけポジティブな影響・ネガティブな影響を与えているか」を深く内省しました。

工場勤務の高卒の3年目社員Bさんは、

「いい加減に仕事をしていて、自分の駄目さ加減が、どれだけ周りに迷惑をかけているのか。後輩の手本になっていないどころか、悪い見本になっている」

大卒の営業を行っている3年目社員Cさんは、

「言われたことをやるだけだった。自分が入社したのは、○○という商品がとても好きで、想いを持っていたから。もう一度自分が何をしたいかということと向き合いたい」

と発言されていました。

アフターストーリーとして、2日目の3年目社員研修の際に、Bさんは品質改善のプロジェクトに自身から参加を表明されたという話をされていました。またCさんは、お客様(小売店)に積極的に提案をしながら、マーケティング部に働きかけて、今までは断られていた棚の場所を勝ち取ることができたというお話をされていました。

3)まとめ

本コラムでは、3年目社員研修に関して、お伝えしました。

はじめに、3年目社員研修では具体的にどのような内容を取り扱うべきなのか、目的(効果)別に具体的な研修内容例と「抑えなければいけないポイント」を説明しました。

| 目的(効果) | 3年目社員研修の内容例 | 抑えなければいけない ポイント |

|---|---|---|

| エンゲージメント向上のため | ・キャリア開発 ・フォロー研修(振り返り) |

自身のキャリアと組織の成長を統合する |

| パフォーマンス向上のため | ・ロジカルシンキング研修 ・プレゼンテーション研修 ・問題解決力研修 ・コミュニケーション研修 ・チームビルディング研修 ・専門知識研修 |

チームの成果に対して、影響力を持つ |

| 中堅社員への視座を上げるため | ・リーダーシップ研修 ・OJTトレーナー研修 ・メンター研修 |

若手社員から、中堅社員としてのステージが変わることを理解し、チームや組織の成長に目が行く |

その後に、各目的に沿った事例をお伝えしました。

3年目社員研修を行うことで、3年目社員の悩み・課題に対してのアプローチが可能になり、それが組織課題の解決にもつながっていきます。

リーダー候補としてチームに良い影響を与えていくためにも、3年社員の育成は重要です。中堅社員になる節目として、丁寧に扱わないと、一人前になっても離職してしまう可能性もありますし、ぶら下がり社員になる可能性もあります。

本コラムを通して、自組織に必要な3年目社員研修が見つかったのであれば、嬉しいです。組織として、3年目社員が素晴らしい中堅社員になっていくためにも、3年目社員研修を大切に扱っていただければと思います。

3年目社員研修の企画や実施でご相談があれば、ぜひ当社アーティエンスまでご連絡ください。

3年目研修の企画に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 自社の3年目に必要な研修が何かを知りたい

- 予算内でできる最適な研修を知りたい

- 他社の成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な3年目研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。