- [ コラム ]

最近の若手社員の特徴とは?効果的に育成を行う4つのポイントも詳しく解説

- 「最近の若手社員は、どのような接し方がよいのか分からない…」「若手社員とは考え方のギャップが大きく、関係構築が難しい…」若手社員育成に取り組む人事や管理職、トレーナーの方々からよくお聞きするお悩みです。「Z世代」とも呼ばれる近年の若手社員

- 詳細を見る

【事例有り】2年目社員研修何をする?3つの目的と成功のポイントを解説

更新日: ー

作成日:2022.12.13

「2年目社員に、研修は必要なのだろうか?」

「2年目への社員研修、何をすべきかからない」

そんな悩みを抱えるみなさまに、このコラムをお届けします。

2年目社員研修は、本人の成果向上や社員の定着率改善に欠かせない重要なステップです。

本コラムでは、成功事例を交えながら、2年目社員研修の3つの目的とポイント、具体的な実施方法について詳しく解説します。

自社の2年目社員に実施すべき研修を見つけ、さらなる活躍につなげましょう。

受付中|2024年7月23日開催

【公開講座】仕事への積極性を高める|2年目フォローアップ研修1日目

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)2年目社員研修とは

新卒入社後、2年目になった社員へ実施される研修を指します。

1年間の業務経験を基に組織内で飛躍していくためにも、実情にあわせた研修実施が期待されます。

2)2年目社員研修を実施する3つの目的

2年目社員研修の目的は大きく3つに分けられます。

②パフォーマンスの向上

③ロールモデルとしての意識・スキルの向上

目的①|エンゲージメントの向上

2年目社員のエンゲージメントを高め、活躍の促進や離職の防止につなげます。

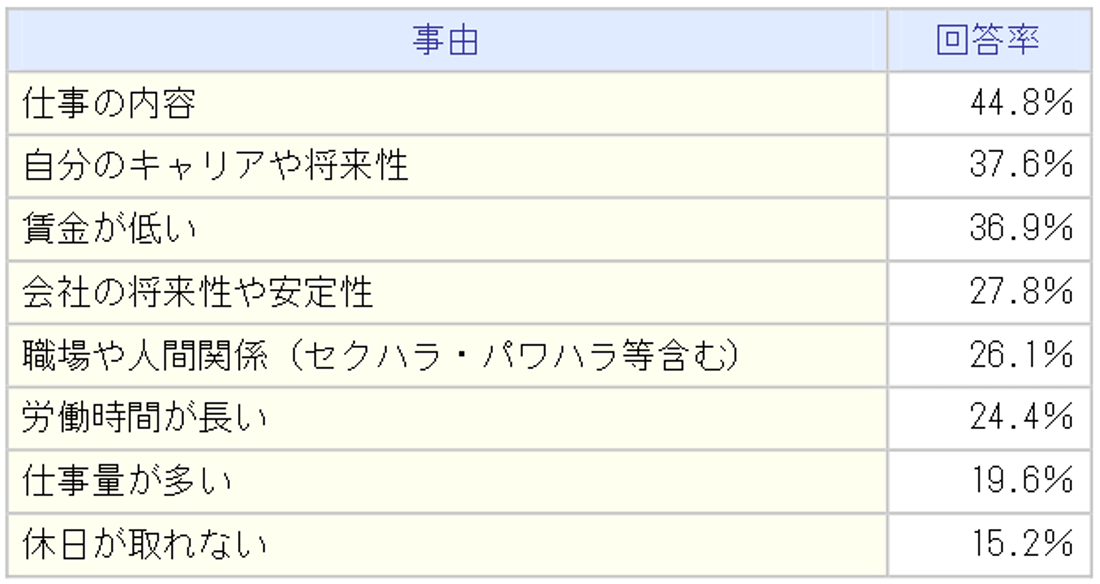

若手社員の離職理由でよくあるものは、「仕事の内容への悩みや不満」であり、さらに掘り下げると、一番相関性が高い項目は「やりたい仕事ができない」ことです。

これは、自身の今の仕事に価値を見出せていないことを示しています。価値が見出せていなければ、今いる会社におけるキャリアや将来が見出せなくなるでしょう。

ただ、組織としても2年目社員が「やりたい仕事」をすぐに渡せないケースの方が圧倒的に多いのが現実でしょう。

また、本人自身もやりたいことを分かっていないこともあります。その場合は、本人が今取り組んでいる仕事の意味付けを行い、その中で成長をしてきたことに気が付くことが重要です。

成長実感を持つことで、今の仕事へのやりがいも生まれますし、成長予感(今の会社でこれからの成長できそうという期待やワクワクがある)を持つことも可能になります。

参考:最初に転職を考えた際に悩んだ内容 (「若年者の離職理由と職場定着に関する調査」労働政策研究・研修機構)

目的②|パフォーマンスの向上

2年目社員の自律自走を促し、成果の向上に繋げるために実施します。

現在、パフォーマンスが高い2年目社員は成長が加速され、パフォーマンスが低い2年目社員に対してはフォローに繋がります。

具体的には「2年目社員が仕事ですぐに活用できる、もしくは悩み・課題を解決する知識・スキルを得られる内容にすること」が必要です。

目的③|ロールモデルとしての意識・スキルの向上

新入社員のロールモデルになるための2年目社員研修を行うと、先輩社員としての自覚と共に新入社員へ好影響力を与えることに繋がります。

2年目社員は、新入社員にとって一番身近な存在であり、コミュニケーションも多く発生する存在です。そして、一番近い将来像でもあります。

そうした2年目社員がいきいきと働くことは、新入社員に大きな影響を与えるでしょう。

3)【目的別】2年目社員研修の内容例

目的(効果)別に具体的な研修内容例を下記表にまとめました。

| 目的(効果) | 2年目社員研修の内容例 |

|---|---|

| エンゲージメント向上 | ・キャリア開発研修 ・フォロー研修(振り返り) |

| パフォーマンス向上 | ・ロジカルシンキング研修 ・プレゼンテーション研修 ・問題解決力研修 ・コミュニケーション研修 ・専門知識研修 |

| ロールモデルとしての 意識・スキル向上 | ・リーダーシップ研修 ・メンター研修 ・OJTトレーナー研修 |

4)【目的別】2年目社員研修を成功させるためのポイント

目的①【エンゲージメントの向上】のための2年目社員研修のポイント

【ポイント】

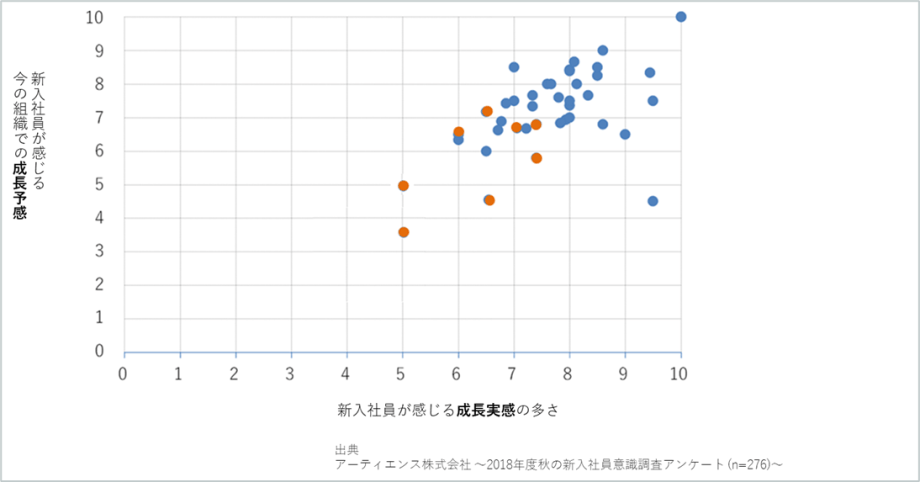

「成長実感と成長予感」の両者を扱う研修にしましょう。この2つは相関関係が取られているため、同時に扱うとエンゲージメント向上に繋がりやすいです。

成長実感

成長実感を持つためには、自身の日々の仕事を振り返り、どのように成長したかを深く、そして多角的に振り返ることが大切です。

成功体験が言語化されると、自身の強みや可能性を見出すことができます。

成長予感

成長実感のパートで見つけた自身の強みや可能性にアプローチすると、どのような未来が訪れるかを考えます。そうすると、自組織での成長予感が生まれてきます。

下記は、新入社員のデータですが、「成長実感と成長予感」の相関関係を示しています。赤丸は、新入社員が半年以内に離職した企業です。

【やってはいけないこと】

エンゲージメント向上のための2年目社員研修でやってはいけないことは、3つあります。

・「あるべき姿」を押し付ける

・「衛生要因」を満たさないまま「動機付け要因」ばかりにアプローチする

それぞれ説明します。

「WILL・CAN・MUST」の枠組みのみで考える

「WILL・CAN・MUST」の枠組みは、もともと欧米のキャリア開発で生まれたものです。

ジョブ型においては、とてもパワフルなフレームワークですが、メンバーシップ型では機能しにく側面があります。

研修内で『「WILL・CAN・MUST」の重なる部分が考えられた!」と思っても、実際の現場では重なりに該当する仕事がない状況が起きえます。

そのため『「WILL・CAN・MUST」の枠組みのみで考える』は、避けたほうがいいでしょう。

「あるべき姿」を押し付ける

「あるべき姿」を押し付けてはいけない理由は、2つあります。

一つは、当事者意識や主体性の発揮が損なわれるためです。他者に押しつけられた未来像に対して、当事者意識や主体性を持つことは難しいでしょう。

二つめは、VUCAや多様性の時代において、組織側の都合(カンパニーセンタード)で創られたあるべき姿を押し付けることはできなくなっています。

例えば、研修内で「2年目には能力要件としてAとBを求めて、結果、○○のような人材になってほしい」と伝え、それに沿ったキャリア開発をする等があげられます。このような研修では、2年目社員のエンゲージメントは向上しないでしょう。

そのため「あるべき姿」を押し付けることは、避けたほうがいいでしょう。

「衛生要因」を満たさないまま、「動機付け要因」にばかりアプローチする

「動機付け要因」にばかりアプローチし、無理やりモチベーションを上げてはいけない理由は、2つあります。

一つは、仕事への不満を解消する衛生要因への対応ができていないと、やりがいや意義など仕事への満足度が高まる動機付け要因にアプローチしても、意味がないためです。

二つめは、その場で高揚感が上がっても、現場は何も変わっていないため、研修効果が続かないためです。

研修内で盛り上がっても、現場に戻ると「衛生要因」によって不満が高まってしまいます。そして、結局変わることができず、研修は意味がないという認知を持ってしまいます。

目的②【パフォーマンス向上】のための2年目社員研修のポイント

パフォーマンス向上のための2年目社員研修では、「2年目社員が仕事ですぐに活用できる、もしくは悩み・課題を解決する知識・スキルを得られる内容にすること」が最も重要なポイントです。

2年目社員に必要な専門スキル(ITスキル等)は、上記のポイントを簡単に満たせるため、とても有効です。

また、コンセプチュアルスキル(ロジカルシンキング・問題解決など)やヒューマンスキル(コミュニケーション力・プレゼンテーション力など)を実施する場合には、2年目社員が、いかに現場での活用イメージを持てるかという点が大切です。

ケーススタディやシミュレーションワークを通して、学ぶことをお勧めします。

目的③【新入社員のロールモデル】になるための2年目社員研修のポイント

【エンゲージメント向上】のための2年目社員研修のポイントと同様に、「あるべき姿を押し付ける」は実施しないことをおすすめします。

具体的には「ロールモデルとして、ちゃんとしなさい!」というメッセージではなく「自組織の未来を創る2年目として、どうありたいか」などを考えると良いかもしれません。

インサイドアウトを起こすことを大切にしましょう。

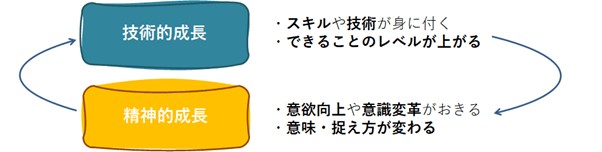

人の成長には、「技術的成長」と「精神的成長」の2つがあるとされています。

技術的成長は、スキルや技術が身に付くことを指します。一方で、精神的成長は、物事への意識・捉え方が変わる、意欲や意識の向上などの内面的な変化を指します。

技術的成長は、スキルや技術が身に付くことを指します。一方で、精神的成長は、物事への意識・捉え方が変わる、意欲や意識の向上などの内面的な変化を指します。 精神的成長は、技術的成長と比較すると感じにくいと言われています。

精神的成長を感じられると、仕事に対するモチベーションが向上し、自身のキャリアをより主体的に捉えられるようになります。

そして、そのような個人の成長・変化は、チームや組織にもポジティブな影響をもたらし、長期的な活躍につながります。ただし、成果への即効性という面では、技術的成長と比較すると劣る場合もあります。

技術的成長は、目に見えるスキルや技術が身につくため、学びの満足度は高まるでしょう。ただし、精神的成長がなければ、スキルや技術を活用する幅は限られる可能性があります。また、仕事へのモチベーションが低い場合には、学びが現場で活かされず、研修効果は低くなることが予想されます。

自社の2年目にアプローチすべきはどちらなのか、もしくは、両方にアプローチすべきなのか、考えてみると良いかもしれません。

5)【成功事例で学ぶ】2年目社員研修の実施背景と研修効果

「エンゲージメント」、「パフォーマンス」、「ロールモデル」の観点から、

研修事例をお伝えします。

・【エンゲージメントを向上】し、離職率を下げる : 美容器具メーカー(300名程度)

・【パフォーマンスの向上】を通して、課題解決力を高める : 中堅IT企業 (1,500名程度)

・【ロールモデルとしての意識】が高まり、売上目標300%達成へ(100名程度)(100名程度)

【エンゲージメントを向上】し離職率を下げる : 美容器具メーカー(300名程度)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | 美容器具メーカー |

| 企業規模 | 300名程度 |

| 実施時期・方法 | 7月1日間・1月1日間 公開講座 |

| 目的 | 離職率の低下と、エンゲージメント向上 |

| 実施内容 | 2年目社員への内省(振り返り)、キャリア開発(会社との統合) |

| 得られた効果 | 離職率の低下(ライフイベント以外は、ほぼ離職が無くなる)。 自社商品への誇りや、自組織への感謝が研修内で出てくる |

3年目~5年目で若手社員の80%が退職する状態から、内省・キャリア開発に影響を与える公開講座に参加することで、退職率5%未満まで改善していきました。

※ 本クライアントは、3年目社員研修でも公開講座を利用しました。

【ストーリー】

優秀層を採用できるが、3年目~5年目で80%以上退職してしまうという課題意識があり、当社にご相談がありました。会社にはヒット商品があるため“それなりの仕事”でもやっていける、ぬるま湯文化でした。

「情熱を持って仕事をしていない上司・先輩社員に若手社員はがっかりし、若手社員が”この組織では成長できない”と見切りをつけて、退職していく」というお話でした。

組織の未来への危機感と、若年層のキャリア形成への想いから、2年目社員研修・3年目社員研修を企画しました。

企画を進める中で「成長を実感する機会の少なさ」と「孤独感」が改善すべきポイントではないか、という仮説が生まれました。

対策として、研修の公開講座に参加することとなりました。他社の同期と関わることで、成長実感と成長意欲を高めていくことができるからです。

受講時は「自組織で成長していない」と思っていた二年目社員の多くが、内省を通して「成長している自分」に気付いていました。

またネガティブな感情を持っていた上司や先輩社員に対してインタビュー(事前ワーク)を行うことで、「実は先輩社員も想いを持って仕事をしていること」を知り、繋がりも高まっていきました。

数年後の研修現場では、若手社員から「自組織が大好きだ。商品に誇りを持っている」という発言も出てきて、見学に来られていた人事の方の表情はとても明るかったです。

【パフォーマンスの向上】を通して、+αの課題解決力を高める : 中堅IT企業 (1,500名程度)

「言われたことは一生懸命行うが、+αができない」という課題がありました。

2年目社員研修を実施してから「顧客への提案が増えた」という大きな変化がありました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | 保守運用サービス |

| 企業規模 | 1,500名程度 |

| 実施時期・方法 | 10月 派遣型研修 |

| 目的 | 顧客への提案力向上 |

| 2年目社員研修 | ロジカルシンキング、ドキュメンテーション |

| 得られた効果 | 顧客への提案内容が増加 |

【ストーリー】

「言われたことは一生懸命行うが、+αができない。」というご相談から始まりました。

毎年、20名前後の新入社員を採用するが、職種がエンジニアのため、大人しい社員が多いとのことでした。さらにお話を聴くと、「真面目だし、大きな問題も起こさない。ただ本当に言われたことしかしない。仕事が楽しそうには見えない」ということであったため、下記のポイントを大切に研修を実施していきました。

・真面目さ、一生懸命さは、長所として扱う

・顧客や上司と一緒に仕事をする楽しさを知る

・顧客や上司と一緒に仕事をするためのスキルを学ぶ

上記の内容をもとに、実践的な研修「ロジカルシンキング研修・ドキュメンテーション研修」を2日間で実施しました。

上司役・顧客役を行う講師とのシミュレーションワークを通して、上司・顧客との共創によって、仕事の品質が高まることを体験していきました。

シミュレーションワークの振り返りの際には「もっと現場でも、上司に提案したり、クライアントからヒアリングをしたい」というコメントが出てきました。

【ロールモデルとしての意識】が高まり、売上目標300%達成へ(100名程度)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 業種 | マーケティングコンサルティング |

| 企業規模 | 100名程度 |

| 実施時期・方法 | 7月1日間・1月1日間 公開講座 |

| 目的 | 自律促進と、新入社員へのロールモデルになること |

| 2年目社員研修 | リーダーシップ開発 |

| 得られた効果 | 自身の目標達成と、成長実感 |

新卒一期生ということもあり、育成環境が整っておらず、会社が予定していたよりも成長スピードが遅く成果も出ていない状態でした。

公開講座に参加したことで、他社の2年目の活躍ぶりに影響を受け、仕事へのコミットが高まりました。また、新入社員や上司・先輩といった周囲に与える影響について、深く考える機会となりました。

研修後に、目標を大幅に達成する2年目社員もいたとのことです、

【ストーリー】

会社が予定していたよりも成長スピードが遅く、成果も出ていない状態でした。

「入社当初は想いを持っていたんですが、だんだん変に慣れて、一生懸命さが無くなってきています。周囲の社員が面倒を見れていない点もよくないですが、彼らも成長している実感がないのか、不貞腐れたり諦めている2年目社員も見受けられます。後輩の新入社員への悪影響も懸念していて」というお話を人事の方から聞き、自分たちの状況や周りに与える影響を理解するために、リーダーシップ開発を行う公開講座を受講しました。

研修現場では、公開講座であったため、他社の2年目社員の活躍ぶりや成長ぶりを目のあたりにしました。自分たちの成長度合いの低さ、そして成果へのコミットの弱さ、周囲に与える影響の大きさを知りました。

7月に実施した1日目の研修中には、「自分たちは、仕事をしていない。成長もできていない」と落ち込む2年目社員も見られました。この時に、他社の2年目社員から、「気付いてよかったじゃん。今から頑張ればいい」「ベンチャー企業でよくやっていると思うし、尊敬するよ。○○の部分は成長しているよ」などのフィードバックがあり、成長に気付いていました。

アフターストーリーのご紹介|2年目社員の多くが目標を達成したとのことです。営業職の2年目社員の一人は、売上目標の300%以上も達成したそうです。売上目標の300%以上も達成した2年目社員は、1月に実施した二日目の2年目社員研修で、「7月の2年目社員研修が、自分のターニングポイントだった」と話しており、人事の方も、あの研修で意識も行動も変わったという話でした。

6)まとめ

本コラムでは、2年目社員研修についてお伝えしました。

2年目社員研修は、他の階層と比較すると優先度が下がりがちです。

しかし、2年目社員研修を行うことで、新入社員時の前向きな学ぶ姿勢は継続され、3年目社員に向けて良い影響を与えます。

本コラムを参考に、自社の2年目社員へ実施すべき研修が見つかっていれば嬉しく思います。

2年目社員研修の企画や実施でご相談があれば、ぜひ当社アーティエンスまでご連絡くださいい。

アフターストーリーのご紹介|社内レポートに「クライアントへの提案」という項目を創り、研修後の様子をみたそうです。レポート結果において、顧客への提案が増えており、仕事に対する+αの意識が高まったそうです。顧客満足・売上共に上がっていったというお話でした。