-

[ コラム ]

若手社員が抱える12の悩みと、その解決策とは│困難を乗り越えて、成長するために

- 「最近の若手社員はどんなことで悩んでいるんだろう?」「若手社員の悩みにうまく対処し、フォローするにはどうすればいいんだろう?」というお悩みを、人事や管理職、トレーナーの方からよくいただきます。若手社員の悩みをそのまま放置しておくことはとて

- 詳細を見る

【若手社員研修】で主体性の発揮を促したい!知っておくべき4つのプロセス

更新日: ー

作成日:2023.5.10

「若手社員研修を通して、若手社員の主体性を発揮させたい」

人事・経営者から、よくお聞きする声です。

一方で、主体性は「発揮させるもの」ではなく、「若手社員本人が発揮するもの」です。研修によって「主体性の発揮」を強要しても、効果は薄くなってしまいます。

若手社員研修によって、若手社員自ら主体性を発揮するためには抑えるべきポイントがあります。

本コラムを参考に、若手社員研修での主体性の発揮を理解し、研修選定の参考としていただければと思います。

若手社員の主体性の低さに悩む事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 今の若手社員が主体的に動く研修を企画したい

- 予算内でできる最適な方法を知りたい

- 研修によって主体性が高まった成功事例を知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)若手社員研修によって、主体性の発揮を促すためには

若手社員が主体性を発揮するために行う研修とは、「主体性を発揮させるもの」ではなく、「主体性の発揮を促していくもの」である必要があります。

無理やり主体性を発揮させようとすると、受動的主体性(※)になります。その思考・行動は現場に行ってからも継続されてしまい、主体性は発揮されなくなります。

主体性とは、「自分の意志で判断を行い、責任を持って行動すること」というものです。受動的主体性とは、「決められたルールや枠組みの中で一生懸命頑張る」というものです。

例えば、主体性と、受動的主体性の例としては、下記のような内容があります。主体性の発揮を促す研修においては、上記内容の理解がとても重要になります。

| 対象者 | 受動的主体性の状態 | 主体性を発揮している状態 |

|---|---|---|

| 新入社員 若手社員 |

「テレアポは量をこなしなさい」と言われて、目標よりも多くのテレアポを行う | ・テレアポの量をこなすだけではなく、アポ数が上がるために工夫する ・別の方法を考えて、上司に相談をする |

| 中堅社員 | 「会議で自分の意見を伝えなさい」と言われ、多くの意見を伝える | ・会議の質が上がるように、事前に資料を用意する ・前提を見直す質問をする |

| 管理職 | さまざまな役割をアサインされ、愚直にこなしていく | ・重要度の高い役割を全うし、他の役割は部下に任せ部下の成長機会にする ・ただ役割をこなすのではなく、経営者に問題提起をし、自身の役割自体を変更する |

2)若手社員研修を通じて主体性発揮を促す4つのプロセス

若手社員研修を通して、若手社員が主体性を発揮するための具体的な方法をお伝えしていきます。

①企画 : 若手社員が主体性を発揮できない状況を観る

まずはじめに、若手社員が主体性を発揮できない状況を把握する必要があります。

「なぜ主体性が発揮できないのか」を知ることができなければ、適切な若手社員研修の実施はできません。

例:

▼現状:「上司に対して、自信を持って報連相ができない」

研修内容案:

「ロジカルシンキング等を用いて、伝える力を強化する」

「上司の前で緊張しないように、上司との関係性を育む」

▼現状:「やる気がなく、言われたことしかしない」

研修内容案:

「仕事に対しての意義付けを見出す」

「自組織での成長実感・予感を見出す」

このように若手社員が主体性を発揮できない状況を把握することが、まずは必要です。

【参考コラム】

若手社員が抱える12の悩みと、その解決策とは│困難を乗り越えて、成長するために

最近の若手社員の特徴とは?効果的に育成を行う4つのポイントも詳しく解説

②準備 : 若手社員が主体的に研修を受講するための働きかけを行う

研修の準備では、若手社員が主体的に研修を受講するための働きかけを行っていきます。

研修は、受け身になりがちです。そのため、まずは研修に対して、少しでも興味関心が向くようにしていきます。それが、若手社員が主体性を発揮するためのきっかけになっていきます。

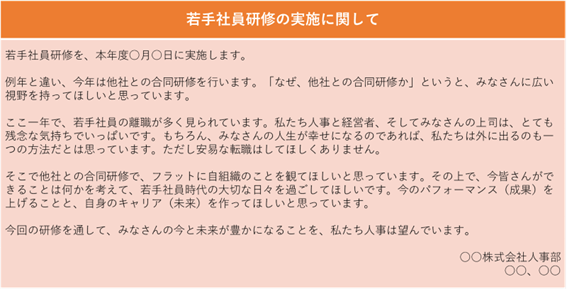

具体的には、人事や経営者からの想いを込めた案内メールを送るのもよいでしょう。簡単な事前ワークを行うのもよいでしょう。ここで重要なのは、「いつもと違う」という認識や、「なんか面白そうだ」という認識を持ってもらうことが必要です。

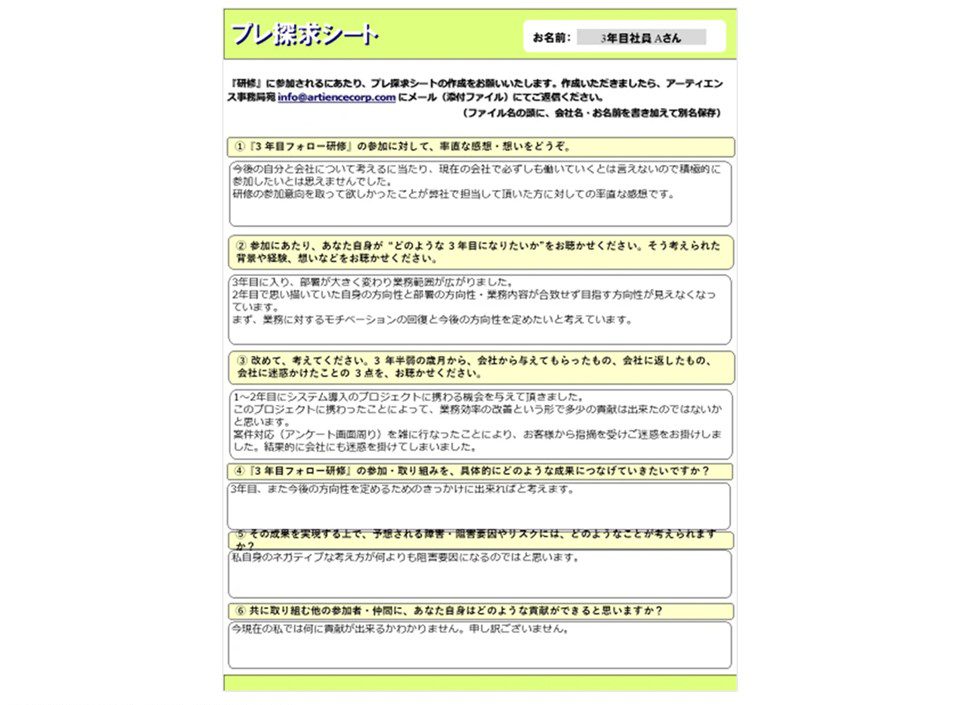

案内文は、ある会社様の事例をお見せします。当社の公開講座を受講されたお客様です。  次に事前ワークの事例に関しても、お見せします。

次に事前ワークの事例に関しても、お見せします。

上記のようなネガティブなコメントがあったとしても、焦る必要はありません。この若手社員は、すでに主体性の発揮をしています。「自分の意志で判断を行い、責任を持って行動すること」が主体性であるのであれば、上記のAさんは、主体性を発揮して、自分の意思を伝えています。

このように研修の準備として、若手社員が主体的に研修を受講するための働きかけを行っていきます。

なお下記コラムの事例で、本事前ワークの受講生が、主体性を持って変容していったストーリーも見ることができますので、こちらもよければご覧ください。

・組織の成長スピードに追いつく: マーケティングコンサルティング(100名程度)

事前ワークに関しては、あまりにも若手社員の負担になるものは避けるべきです。負担が大きい事前ワークだと、やらされ感が強くなり、若手社員研修への興味関心が薄れていきます。

研修への参加意欲がとても強い参加者への実施や、何か特別な事情がない限りは、事前ワークの負担は少なくしたほうがいいでしょう。

③運営 : 若手社員が主体性を発揮できる場を創り続ける

研修内で、少しでも多くの若手社員が主体性を発揮できる場を創り続ける必要があります。主体性を発揮する経験を持つことで、その経験・体験を通して、現場でも主体性の発揮が促されるためです。これは、研修がロジカルシンキングであっても、キャリア研修であっても、同じです。

研修内で主体性を解放・発揮を促す手法を6つお伝えします。

・本音が話せる安心安全の場を創る

・若手社員研修の目的・目標を明確にする(もしくは、若手社員研修の目的を参加者で創る)

・ワークを行う際など事細かい説明ではなく、考える余白を与える

・選択する機会を多く創る

・ポジティブフィードバック・リフレクションを行う

それぞれ説明していきます。

コントロールにつながるオペレーションやメッセージは、極力控える

コントロールにつながるオペレーションやメッセージが多くなると、言われたからやるという受け身の姿勢や、受動的主体性が強化されます。具体例をあげると、「発言をした後に必ず拍手を求める」、「発言を求める際に、指名ばかりする」などがあります。

拍手があると一見盛り上がっているように見えますが、拍手をするという枠組みが強くなり、まさに言われたからやるなどの受動的主体性が強化されます。指名ばかりすると、受け身が強くなります。コントロールにつながるオペレーションやメッセージは、極力控えていくのがいいでしょう。

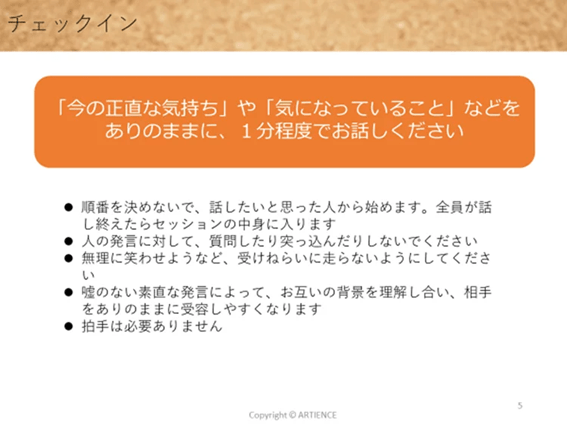

本音が話せる安心安全の場を創る

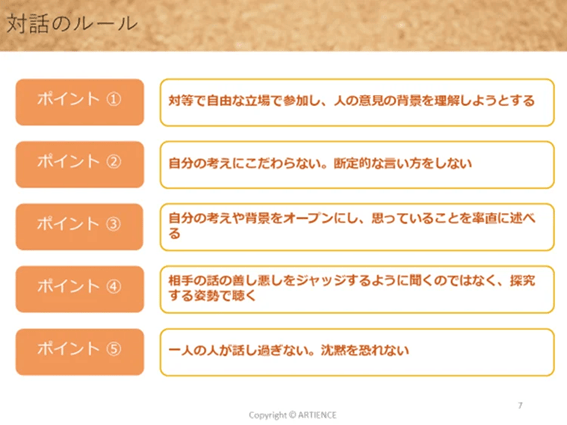

本音が言える場でないと、「間違ってはいけない。正解を言わないといけない」、「いいことを言わないといけない」という文脈になり、主体性は解放されません。安心安全の場を創るためにチェックインを行ったり、対話(ダイアログ)のルールなど設けることが必要です。

※ チェックインとは、研修やワークショップの始めに「その場に入る」ために用いられる導入ワーク

(参考)対話(ダイアログ)のルール

(参考)対話(ダイアログ)のルール

若手社員研修の目的・目標を明確にする(もしくは、若手社員研修の目的を参加者で創る)

若手社員研修の目的・目標が明確になっていないと、何のためにこの場にいるのかが分からなくなります。目的・目標を提示することで、主体性を発揮していきます。ただし、時には目的・目標自体も、受講者と一緒に考えていくことが必要になる場合もあります

目的に対して、若手社員が違和感を発信した時は、まさに主体性を発揮しているので、その機会を可能な限り大切に扱うことが必要です。目的・目標に対して、若手社員が違和感を感じた際に、そのまま研修を進めると、予定調和になり、枠組みの中で進めようとするため、主体性は発揮されません。そのため、若手社員と共に、目的・目標を考えたり、提示されている目的・目標自体に関して、探求するのもいいでしょう。

若手社員研修の目的・目標を明確にしたり、時には若手社員研修の目的を参加者で創ることも必要です。

ワークを行う際など事細かい説明ではなく、考える余白を与える

ワークの説明を丁寧にしすぎると、受け身を助長します。そのため、講師・ファシリテーターからの説明に関してですが、少し乱暴なくらいでもかまいません。そうすると、自分たちで進め方を考えることになりますし、分からなければ講師やファシリテーターに対して自発的に質問も出てきます。主体性の発揮のきっかけを与えるものになります。

オンラインの場合は、ワークの説明で考える余白を与える際は、注意が必要です。なぜなら、リアルの研修と異なり、グループワークでのフォローができないケースがあるためです。オンライン研修(ZOOM)の場合は、ブレイクアウトルームに移動することになるため、受講生の状況が分からず、適切なフォローができません。

そのためオンライン研修の場合は、丁寧にワークの説明を行ったうえで、考えてほしい余白も提示しながら、研修を進めていく必要があります。

選択する機会を多く創る

小さくてもいいので、自分で決めるということが重要になります。それが、主体性を発揮していることになります。例えば、席を自由に決めるなども一つの方法です。当社では、付箋の色を変えて、付箋を自身で選ぶなども行います。

ポジティブフィードバック・リフレクションを行う

ポジティブフィードバックを行うことで、主体性をより発揮しようと意識と行動が強まります。また振り返り(リフレクション)を行う場合は、改善点ばかり考えるのではなく、自身の良かった点もしっかり振り返ること(リフレクション)で、主体性的に物事を捉えるようになります。このように、研修内で、少しでも多くの若手社員が主体性を発揮できる場を創り続ける必要があります。

④研修後フォロー : 内省とチーム学習を通して、行動変容を止めない

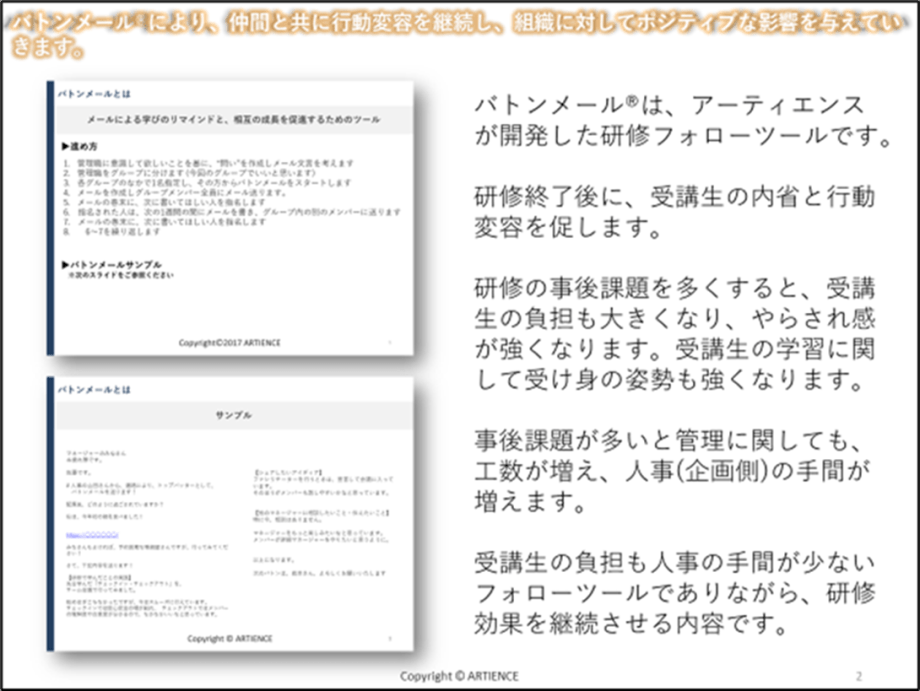

研修後は、刺激を与え続けなければ、研修内で主体性を発揮していても、すぐに元に戻ってしまいます。刺激し続けるための具体的におすすめな方法は、バトンメール🄬とフォローセッションです。

バトンメール🄬とは、当社が開発したツールです。研修後に、4~6名程度のグループを決めて、一週間に一度グループメンバーから、他のメンバーに対して、研修で学んだことを現場でどう活かしているかなどを伝えます。さらに、メールの最後に同じグループのメンバー一人に対して、バトンを渡します。翌週はそのメンバーがメールをグループに送ることになります。メールを送る本人はしっかり内省ができますし、グループメンバーもメールを見ることで小さな内省ができます。メールを送り合うことでチーム学習が促せ、さらに負担が少ない方法でもあります。とてもお薦めのツールです。

次にフォローセッションですが、半日でもいいですし、難しければ数時間でもいいので、実施することを当社はお薦めしています。人は変化していても、日々の忙しさに追われると、変わっていないと思うことも多いです。フォローセッションでは、仲間とのチーム学習を通して質の良い内省(リフレクション)を行うことが可能です。変化に気付き、主体性の発揮が強化されます。

このように、若手社員研修を打ち上げ花火として終わらせずに、行動変容を止めないためにも内省とチーム学習が必要です。

3)【参考】若手社員研修で主体性発揮を扱う前に、若手社員の当事者意識を育むことが必要

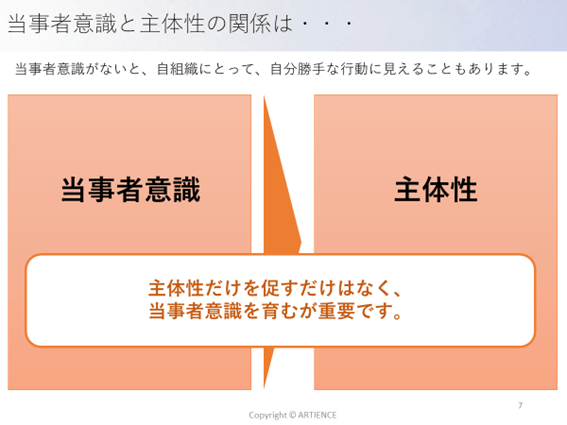

主体性を解放・発揮する際には、組織人としての当事者意識を育むことが重要です。なぜなら、当事者意識を持たなければ、主体性はただのわがままと捉えられてしまうこともあります。

当社では、当事者意識を「課題やビジョン・目的・目標に対して、自分事として捉えて、意識・行動していること」と定義しています。当事者意識を持つことで、主体性が発揮されていきます。  ※当社、人事勉強会の資料より抜粋

※当社、人事勉強会の資料より抜粋

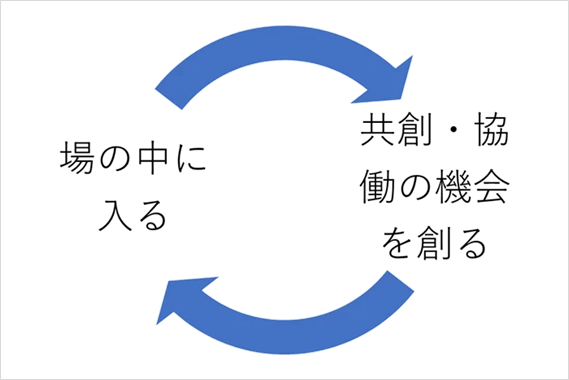

当事者意識は、「自他非分離が生まれるような場を創り続ける」を行うことで、醸成されていきます。下記のループを回していくことが重要です。  「当事者意識の育み方」に関しては、詳しくは下記コラムでご紹介していますので、こちらを参考にしていただければと思います。

「当事者意識の育み方」に関しては、詳しくは下記コラムでご紹介していますので、こちらを参考にしていただければと思います。

社員の当事者意識を育む研修・ワークショップの創り方 ~人事が働きかけられることとは?〜

【若手社員研修】で主体性の発揮を促したい!知っておくべき4つのプロセス

主体性の発揮を解放するためにも、当事者意識を持つための働きかけが必要です。

4)まとめ~若手社員研修の主体性発揮はアーティエンスにおまかせ~

本コラムでは、若手社員研修での主体性の発揮の扱い方に関して、お伝えしました。

下記3点をお伝えしました。

・若手社員研修を通して、若手社員が主体性を発揮するための具体的な方法

・(参考)若手社員研修での主体性の発揮を扱う前に、若手社員の当事者意識を育むことが必要

若手社員研修を通して、若手社員が主体性を発揮するためには、「主体性を発揮させるもの」ではなく、「主体性の発揮を促していくもの」であると捉える必要があります。

若手社員研修を通して、若手社員が主体性を発揮するための具体的な方法として、下記の4つのプロセスを丁寧に扱うことが重要です。

②準備 : 若手社員が主体的に研修を受講するための働きかけを行う

③運営 : 若手社員が主体性を発揮できる場を創り続ける

④研修後フォロー : 内省とチーム学習を通して、行動変容を止めない

最後に大前提として、主体性の発揮を解放するには、当事者意識を育むことが必要です。そのためには、研修の場に入り、共創・協働を促進していくことで、当事者意識は強まっていきます。

本コラムを通して、若手社員が主体性の発揮を促すために必要な研修の内容をご理解いただけたら、嬉しく思います。若手社員が主体性を発揮するためにも、素晴らしい若手社員研修を実施していただければと思います。

若手社員研修の企画や実施でご相談があれば、ぜひ当社アーティエンスまでご連絡ください。

若手社員の主体性の低さに悩む事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 今の若手社員が主体的に動く研修を企画したい

- 予算内でできる最適な方法を知りたい

- 研修によって主体性が高まった成功事例を知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。