-

[ コラム ]

管理職が行う部下育成とは|次期管理職・トレーナー・問題社員

- 「管理職として部下を育てたいが、具体的な方法がわからない…」「管理職に部下育成を強化してもらいたいが、具体的な行動を伝えられない…」ラーニングイノベーション総合研究所が2023年に実施した「管理職意識調査(部下へのフィードバック実態編)」の

- 詳細を見る

管理職研修は4種類!【種類別】目的とおすすめの研修内容12選をご紹介

更新日: ー

作成日:2022.8.19

「管理職研修には、どんな種類があるのだろう?」

と思い、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。

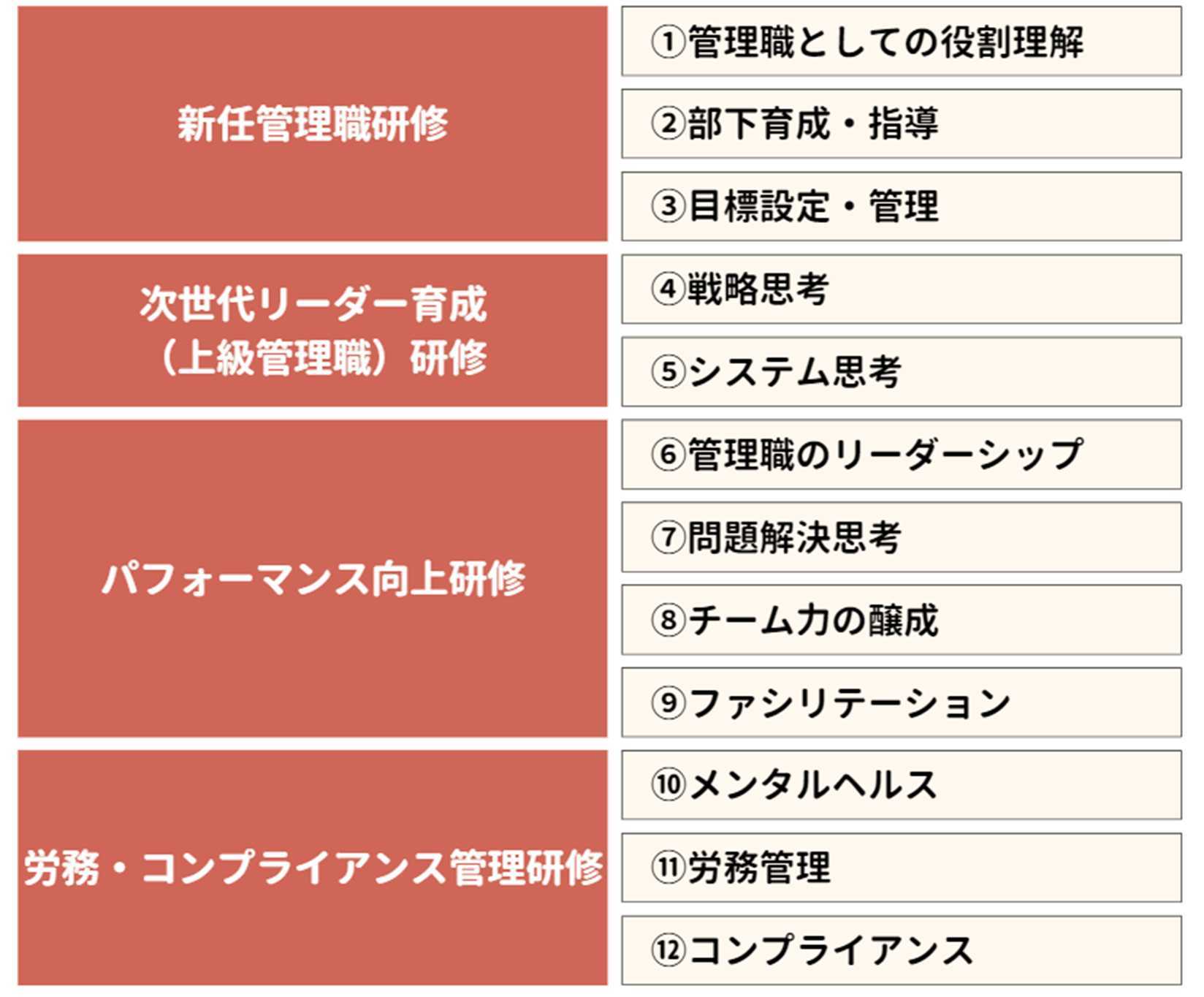

結論からお伝えすると、管理職研修は大きく下記の4種類に分けられます。

1. 新任管理職研修

2. 次世代リーダー育成(上級管理職)研修

3. パフォーマンス向上研修

4. 労務・コンプライアンス管理研修

具体的には、下記のとおりです。

「なんとなく4つともイメージは付くけれど、具体的な内容やどれが自社に合う研修なのか分からない…」

といった方もご安心ください。

本コラムで、さらに管理職研修の4つの種類について詳しく解説をしていきます。

読み進めながら自組織に必要な管理職研修は何かを考えていただければと思います。

【関連コラム】

管理職研修の具体的な進め方を知りたい方は「【事例あり】管理職研修で高い効果を得るための進め方ガイド【Q&A】で不安も解消」をご覧ください

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

- 1.【管理職研修は4種類】目的・内容・効果が出にくい研修の特徴

- 2.【種類別】管理職研修におすすめの内容12選

- ①【新任管理職研修】におすすめ|管理職としての役割理解

- ②【新任管理職研修】におすすめ|部下育成・指導

- ③【新任管理職研修】におすすめ|目標設定・管理

- ④【次世代リーダー育成(上級管理職)研修】におすすめ|戦略思考

- ⑤【次世代リーダー育成(上級管理職)研修】におすすめ|システム思考力

- ⑥【パフォーマンス向上研修】におすすめ|管理職のリーダーシップ

- ⑦【パフォーマンス向上研修】におすすめ| 問題解決思考

- ⑧【パフォーマンス向上研修】におすすめ|チーム力の醸成

- ⑨【パフォーマンス向上研修】におすすめ|ファシリテーション

- ⑩【労務・コンプライアンス管理研修】におすすめ|メンタルヘルス

- ⑪【労務・コンプライアンス管理研修】におすすめ|労務管理

- ⑫ 【労務・コンプライアンス管理研修】におすすめ|コンプライアンス

- 3. まとめ|効果の高い管理職研修なら、アーティエンスにおまかせ!

1.【管理職研修は4種類】目的・内容・効果が出にくい研修の特徴

4種類の管理職研修について、それぞれの特徴を下記にまとめました。

| 管理職研修の種類 | 研修目的 | 研修内容例 | 効果が出にくい研修の特徴 |

| 新任管理職研修 | 新任管理職としての役割とスキルを伝え活躍を促すため | ・役割理解研修 ・部下育成(OJT/1on1/コーチング)研修 ・チームの目標設定と管理 |

・受講者の課題にフォーカスされず、意識転換ができない |

| 次世代リーダー育成(上級管理職)研修 | 次の経営者層を育成するため | ・戦略思考、事業開発、マーケティング研修 ・財務、会計理解研修 ・問題解決研修 (クリティカルシンキング、システムシンキング 等) |

・一般論を学ぶのみで自社戦略に転用できない

・現在の役割と乖離がありすぐに活用できない |

| パフォーマンス向上研修 | 研修の学びにより、管理職が今抱えている課題の解決を促すため | ・部下育成(OJT/1on1/コーチング)研修 ・チーム力向上研修 ・管理職のリーダーシップ研修 ・ファシリテーション研修 |

・正しい課題設定ができていない ・内容と現場の状況に乖離があり活用できない |

| 労務・コンプライアンス管理研修 | リスクマネジメントを図るため | ・人事労務管理研修 ・メンタルヘルス研修 ・コンプライアンス研修 |

・現場で学びを管理する方法がなく、実践されない |

さらにそれぞれ概要を説明します。

※ 各研修の具体的な内容は、「2.【種類別】管理職研修におすすめの内容12選」でご紹介します。

①新任管理職研修|目的:新たな管理職としての活躍を促す

新任管理職研修は、管理職としての役割とスキルを伝え、活躍を促すことを目的としています。社員から管理職へと変わる大きな転換期を支える研修であり、その後の活躍を決める重要な研修です。具体的な研修内容として

・管理職としての役割理解

・部下育成・指導

・チームの目標設定と管理

等があげられます。

なお別のコラムにて、新任管理職研修の成功に必要な3つのポイントや具体的な研修の実施方法を解説しています。ぜひ、お読みください。

②次世代リーダー育成(上級管理職)研修|目的:次の経営者を育てる

次期経営者の育成(次世代リーダー育成)目的の研修です。研修により次世代リーダーを育成し、経営能力を落とさないために実施されます。

組織の将来を担う、重要な研修の一つです。具体的な研修内容として

・戦略思考、事業開発、マーケティング研修

・財務、会計理解研修

・問題解決研修(クリティカルシンキング、システムシンキング)

等があげられます。

次世代リーダー育成研修の企業事例や成功に導く具体的な方法は別の記事でご紹介しております。併せてお読みください。

③パフォーマンス向上研修|目的: 今抱えている課題を解決し、管理職のパフォーマンスを上げる

管理職が今抱えている課題や悩みに焦点をあて、研修での学びによって課題解決を促すことを目的としています。

課題解決のために、管理職個人のパフォーマンスを高める場合と、チーム全体のパフォーマンスを高める場合の二つがあります。

具体的な研修内容として

・部下育成(OJT/1on1/コーチング)研修

・チーム力向上研修

・管理職のリーダーシップ研修

・ファシリテーション研修

等があげられます。

④労務・コンプライアンス管理研修|目的:リスクマネジメント

管理職のリスクマネジメントのために行います。今の時代にあった労務管理・コンプライアンスを学び、管理職自身や、組織全体・周囲の社員を守るために行います。

管理職研修の企画に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 管理職研修企画の具体的なプロセスが知りたい

- 予算内でできる最適な研修を知りたい

- 管理職の課題を解決できる研修は何かを知りたい

- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。

2.【種類別】管理職研修におすすめの内容12選

特にアーティエンスがおすすめする管理職研修を、詳しくお伝えします。

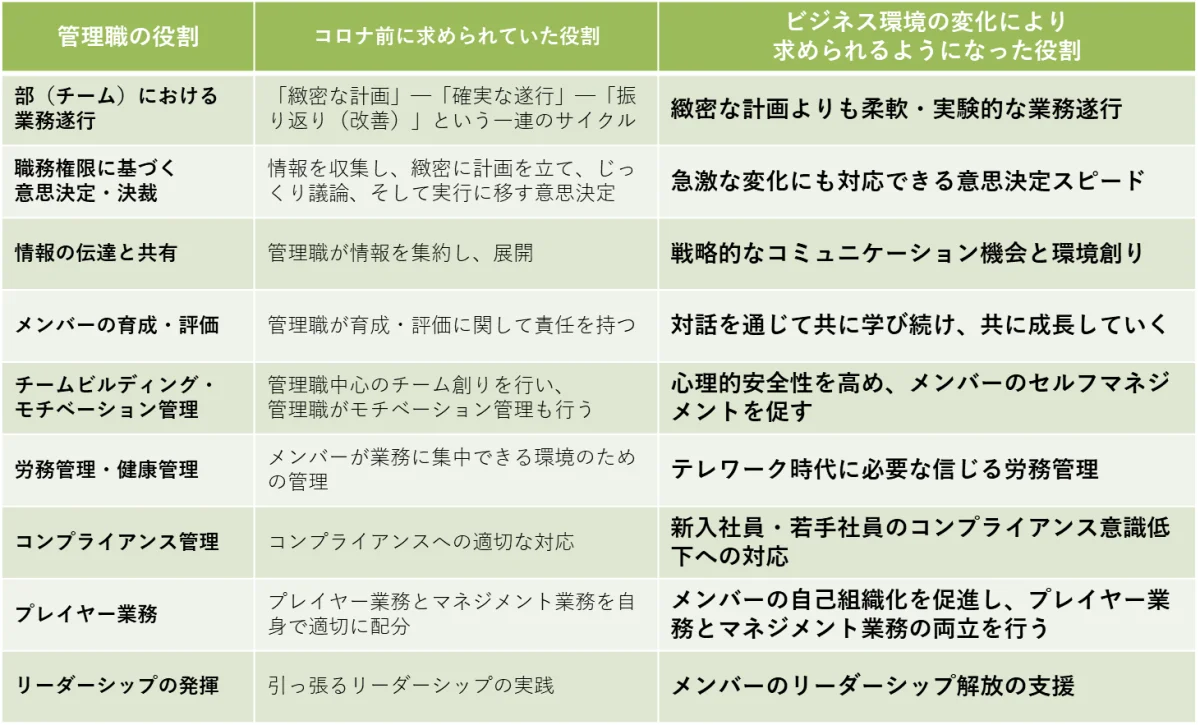

①【新任管理職研修】におすすめ|管理職としての役割理解

新しく管理職になった際には、役割の変化を理解する必要があります。役割認識を通して、個人からチーム視点への役割変化を伝えましょう。

また、昨今、求められる役割には大きな変化が生まれています。今の組織の現状やビジネス環境にあった内容を伝えていくことが大切です。

参考|管理職の9の役割と内容変化

今のビジネス環境とずれた昔の役割を伝えてしまうと、研修効果が出ないどころか、現場に悪影響を与えてしまいます。

新任管理職に役割を伝える際には、自社が伝えようとしている役割が今のビジネス環境や自社が描く組織像にあっているのか、今一度確認しましょう。

【関連記事】管理職研修で高い研修効果を得るための進め方ガイド

▶この見出しに関連するサービスページ:管理職基礎研修

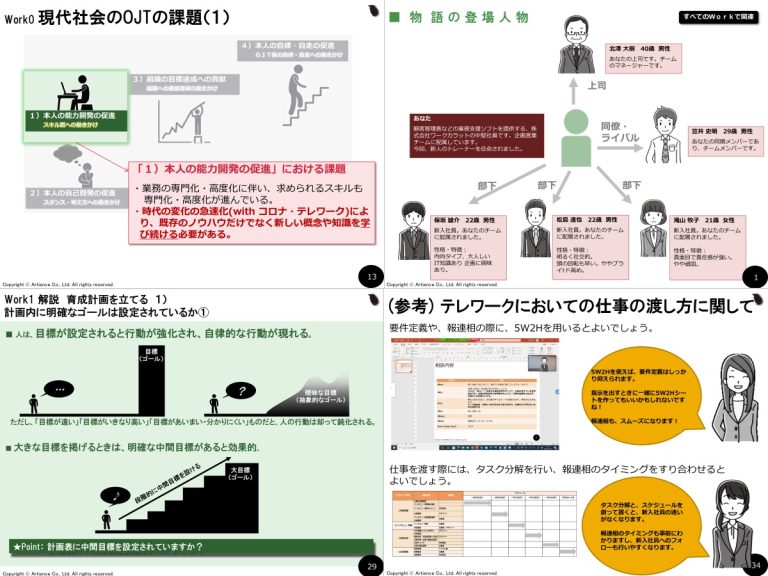

②【新任管理職研修】におすすめ|部下育成・指導

部下育成・指導も、管理職研修で取り入れたい内容です。リクルートマネジメントソリューションズ「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2022」によると、

・管理職層が認識する「管理職として重要な役割」の第1位 →「メンバーの育成」

・管理職層が「日々の業務で困っていること」の第2位→「メンバーの育成」

という調査結果も出ています。部下育成・指導は、管理職にとって「重要な役割」として認識しているものの、「日々の業務で困っている」ことでもあるのです。

部下育成・指導スキルの基本として、以下4点の習得を目指しましょう。

①育成計画の立案 ②ティーチング ③フィードバック ④コーチング

例えば、アーティエンスの育成担当者・OJTトレーナー研修では、実践さながらの世界観を創り、時代にあわせた部下育成・指導スキルを学びます。

▶この見出しに関連するサービスページ:育成担当者・OJTトレーナー研修

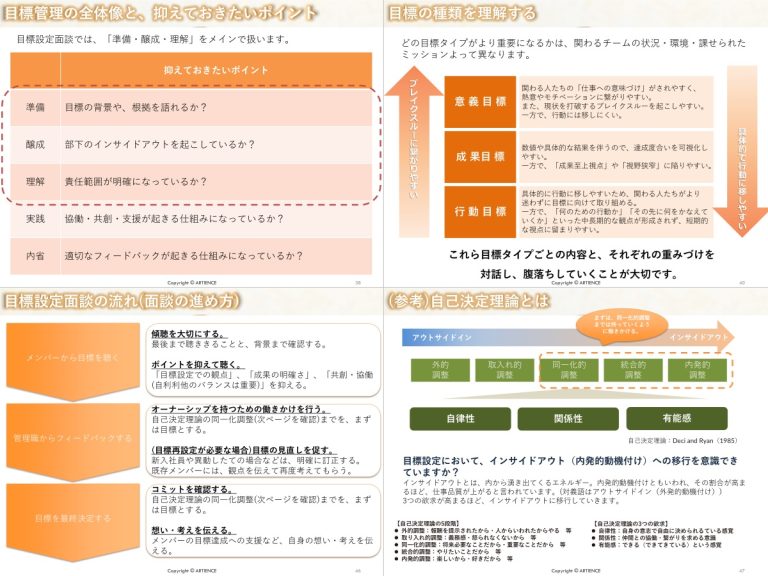

③【新任管理職研修】におすすめ|目標設定・管理

目標への納得感とコミットメントを高め、目標達成に向けたサポートを行うことも、管理職の重要な役割の一つです。

曖昧さや複雑性が増す昨今、目標設定・目標管理の難易度はより一層増しています。

・「期初に立てた目標が、ビジネス環境の変化で形骸化している」

・「テレワークで部下の働きぶりが見えず、目標管理しにくい」

といったお声もよくお聞きします。管理職研修を通じて、目標設定・管理について体系的に学んでいく必要があるでしょう。

例えば、アーティエンスの目標設定・管理研修では、目標の種類や、目標設定面談のプロセスを細分化し、各フェーズで押さえるべきポイントを伝えています。

▶この見出しに関連するサービスページ:管理職のための目標設定・管理研修

④【次世代リーダー育成(上級管理職)研修】におすすめ|戦略思考

管理職は、組織経営の視点を持ち、どのように成果を出すかを考えることが求められます。

戦略思考をテーマにした管理職研修を通して

・長期的なビジョンや目標の設定

・戦略の策定

・実行計画の立案に関連する知識・スキル

等の習得機会を渡し、組織の成長に貢献していくことが期待されます。

▶この見出しに関連する参考コラム:【成功事例あり】次世代リーダー育成研修|おすすめの内容と効果を上げるプロセス解説

※ 次世代リーダー育成は、パッケージ商品よりも自組織にあわせた研修をお勧めいたします。

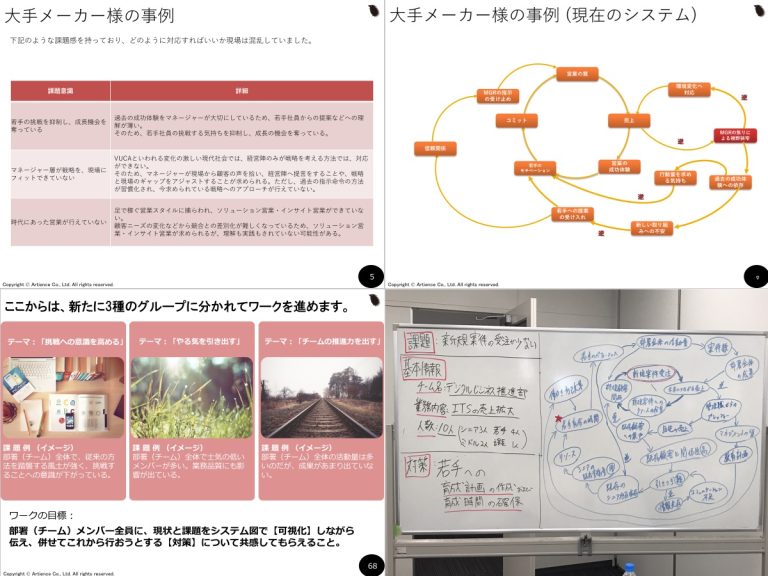

⑤【次世代リーダー育成(上級管理職)研修】におすすめ|システム思考力

システム思考とは、「物事の全体像を捉え、構造を把握するための思考法」です。ますます複雑化する課題を解決するための手法として注目されています。

近年、VUCAと言われるように、世界情勢、ビジネス環境の複雑さが増し、未来が予測しづらくなっています。私たちが向き合う問題の難易度も高まっています。

この状況下では、部分ではなく問題の全体像を捉え、示唆を引き出す思考習慣を身に着けることが求められています。特に広い視野が必要とされる次世代リーダーには、必須となるスキルです。

なお、アーティエンスのシステム思考研修では、組織でよくある事例を基にシステム図作成の基礎を学びます。

その後、参加者同士が協力し合い、自分たちのチームや組織の状態をシステム図で作成します。システムシンキングの活用イメージが具体的になります。

▶この見出しに関連するサービスページ:システムシンキング研修

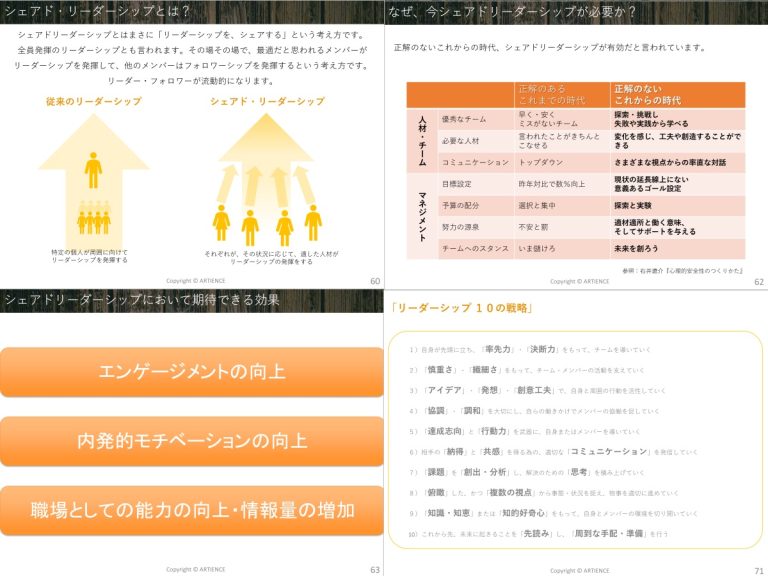

⑥【パフォーマンス向上研修】におすすめ|管理職のリーダーシップ

管理職のリーダーシップ向上もパフォーマンス向上に向けて、取り入れたい内容です。研修目的は「管理職がメンバーのリーダーシップを解放すること」を設定することを推奨します。

現代のビジネス環境下では、誰か一人が強いリーダーシップを持ち、全てを把握して判断することは不可能と言えます。特定の一人のリーダーシップに委ねると、見誤った判断をしたり、誤った判断後のリカバリーが遅れる可能性が高まります。

アーティエンスが推奨しているのは、「シェアド・リーダーシップ」という考え方です。「全員発揮のリーダーシップ」とも言われます。

その場その場で、最適だと思われるメンバーがリーダーシップを発揮し、他メンバーはフォロワーシップを発揮するなど、リーダー・フォロワーが流動的になります。

まさにこれからの時代において、極めて機能するリーダーシップだと考えます。

▶この見出しに関連するサービスページ:管理職のための全員発揮のリーダーシップ研修

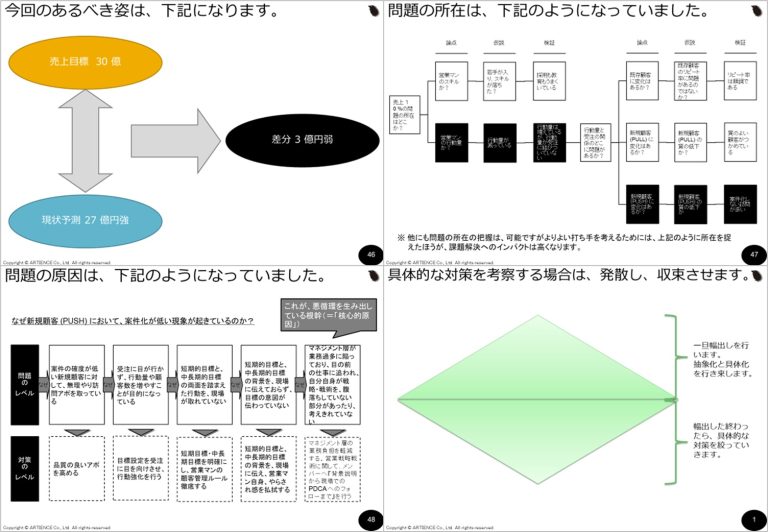

⑦【パフォーマンス向上研修】におすすめ| 問題解決思考

組織課題・事業課題の解決をする役割を担う管理職にとって、問題解決思考の習得とても重要です。問題解決思考を扱った研修は、次の2つに分類することができます。

① 問題解決スキルの習得を目的とした研修

② 事業課題・組織課題の問題解決を目的とした研修

問題解決思考研修を検討する際は、上記のどちらの目的が適切かを判断し企画を進めることが大切です。

問題解決思考には様々な種類があります。「自組織内で想定もしていなかった問題が起き続けている」という状況であれば、【次世代リーダー育成研修】にて上述したシステム思考を学ぶ必要性があるかもしれません。

組織内で複雑に絡み合った課題を俯瞰して把握することができ、本質的な解決策を講じやすくなります。

より詳しい内容は、問題解決力研修のプログラム内容・企画手順・事例をまとめたコラムをご覧ください。

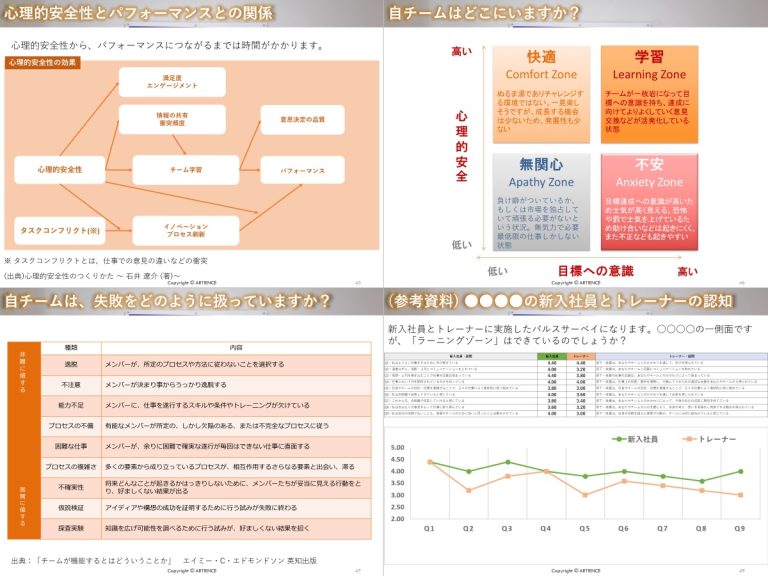

⑧【パフォーマンス向上研修】におすすめ|チーム力の醸成

チーム全体の力を高めていくことで、チームとしてのパフォーマンスは最大化されていきます。チーム力醸成において良く取り扱われるのは以下二つです。

・心理的安全性創り

・アンラーニング

【心理的安全性創り】

心理的安全性が高い状態とは「メンバー同士が自然体で、恐れることなく意見を伝えあい、よりよくするための意識行動ができる状態」です。

研修で心理的安全性を扱う場合には「仲が良くなること」ではなく「挑戦や学習が行われること」をゴールにすることが大切です。

▶この見出しに関連するサービスページ:心理的安全性向上研修

【関連記事】心理的安全性研修のゴールは何?|企画・実施時のポイントを解説

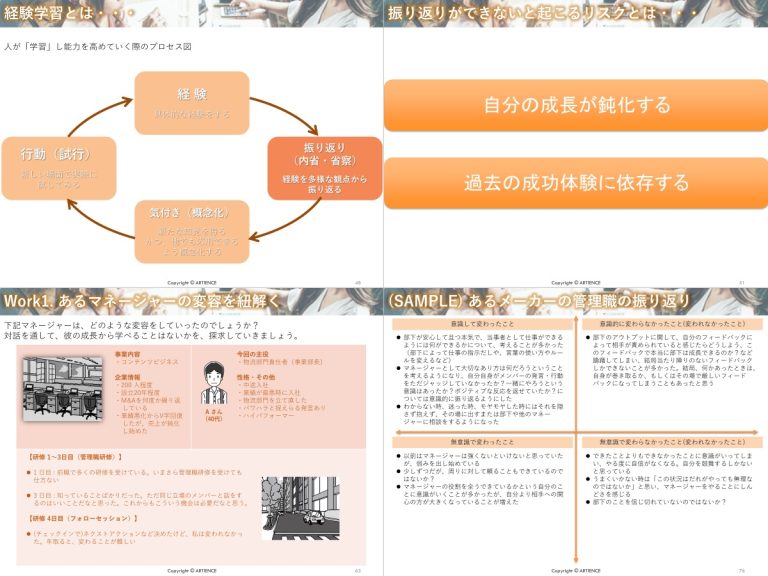

【アンラーニング】

チームが進化し続けていくために、管理職自身がアンラーニングしていくことも重要です。

アンラーニングとは「これまでの価値観・知識・スキルなどを一旦手放し、新たに学びを得ていくこと」を指します。

管理職のアンラーニングは、変化の大きい今のビジネス環境に適応していくため、そして、管理職自身やチームの成長のために、必要不可欠です。

▶この見出しに関連するサービスページ:管理職のためのアンラーニング力向上研修

⑨【パフォーマンス向上研修】におすすめ|ファシリテーション

管理職は、自部署の会議だけでなく、部門間をまたぐ会議、時には経営会議にも参加します。そのような様々な会議の場で、管理職のファシリテーションスキルが高まれば、会議の品質も上がっていきます。

会議の品質が高まれば、次のような好影響を生み出します。

・「意味がない」「ムダ」と言われる会議が減り、社員の生産性や業務効率が改善する

・参加者が目的意識を持って議論に参加し、決定事項へのコミットメントが高まる

・部署や部門間を超えた協働・共創関係が強まり、課題に対応する

「会議」は、社内のさまざまな場面で開催されており、研修効果も感じやすいでしょう。

▶この見出しに関連するサービスページ:ファシリテーション研修

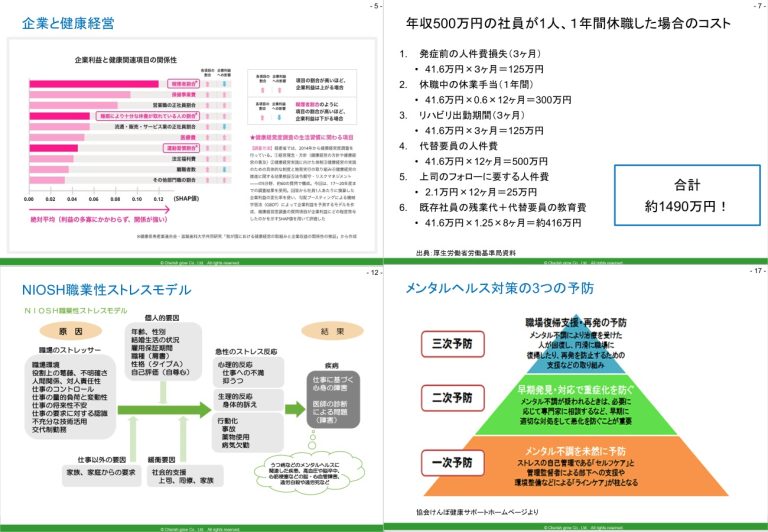

⑩【労務・コンプライアンス管理研修】におすすめ|メンタルヘルス

メンバーが心身共に健康な状態で働いていくために、メンタルヘルスは管理職研修で取り扱いたい内容です。ただし、メンタルヘルスは管理職が普段求められる役割や能力と大きく異なり、失敗しやすい研修でもあります。

研修後、管理職が以下3つのいずれかの状態になっている場合は、失敗している可能性が高いです。

・「興味を持てない」

メンタル不調の当事者や関係者にならない限り身近な問題として捉えづらい。

・「理解できない」

精神疾患の名前など初めて聞く内容が多く、またそういった症状に接したことがないと想像できず理解がしづらい。

・「やれるように思えない」

自分には対応できない領域だと感じている。実際にメンタルヘルスの問題が起きても、適切に対応できると思えない。また、管理職の業務に加えてメンタルヘルス対応まで手が回らないように感じてしまう。

こうした状態にならないためにも、メンタルヘルス研修は、ぜひ、専門家と企画・実行していただくことを強く推奨します。

≫詳しい内容は、【管理職向け】メンタルヘルス研修で必ず押さえるべき内容と注意点をご覧ください。

⑪【労務・コンプライアンス管理研修】におすすめ|労務管理

部下が業務に集中できる環境を構築するための労務管理も、管理職の役割の一つです。

労務管理は専門的な知識が多いため、研修によるインプットやケーススタディが効果的でしょう。

⑫ 【労務・コンプライアンス管理研修】におすすめ|コンプライアンス

コンプライアンスは、組織の長期的な持続可能性と信頼性に関連する重要な要素です。管理職がコンプライアンス教育とトレーニングを受けることは、組織の健全性と成長に寄与します。

また、管理職のコンプライアンス教育によって、組織全体の倫理観の高めるといった、組織文化の構築にもつながります。

▼ご紹介研修をまとめてダウンロードできます▼

3. まとめ|効果の高い管理職研修なら、アーティエンスにおまかせ!

本コラムでは、管理職研修の種類やおすすめの内容、管理職研修の実施でよくある質問や注意点をご紹介してまいりました。

私たちは、効果の高い管理職研修とは「自分たちは変わる」と確信を持て、現場が変わっていく管理職研修であると考えています。それは、研修前後の企画やフォローを丁寧にデザインし実行していくことで実現が可能です。

研修を通じた管理職の意識・行動変容によって、職場環境やメンバーも変わりはじめ、組織全体も変化していくでしょう。

アーティエンスでは、管理職研修の企画段階からご一緒しております。管理職研修を検討されている方はぜひご連絡をいただければ嬉しく思います。

管理職研修の企画に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 管理職研修企画の具体的なプロセスが知りたい

- 予算内でできる最適な研修を知りたい

- 管理職の課題を解決できる研修は何かを知りたい

- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。