-

[ コラム ]

【事例から学ぶ】管理職の新しい役割│時代に適応し、自組織を強くする

- 「管理職が担っている役割が多く、パフォーマンスが下がっている…」多くの組織で旧来の管理職の役割から新たな役割が追加され、疲弊している状態が起きています。管理職の役割が増え、かつ、不明確になり、組織側も何を優先して育成すべきか見つけられず、適

- 詳細を見る

【次世代リーダー育成研修】経営力を落とさないために、成功事例で徹底解説

更新日: ー

作成日:2023.6.29

「次世代リーダー育成研修を実施したい。どんな内容がよいのだろうか?」

そう感じて、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。

次世代リーダー育成研修は、組織の未来を支える重要な研修であり、丁寧に企画・実施する必要があります。

本コラムでは、次世代リーダー育成研修におすすめの内容、事例をお伝えしています。ぜひ、ご一読ください。

次世代リーダー育成研修の企画に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 次世代リーダー育成研修企画の具体的なプロセスが知りたい

- 予算内でできる最適な研修を知りたい

- 自組織の課題を解決できる研修を知りたい

- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。

執筆者プロフィール 迫間 智彦X:@tohaza_atc youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

迫間 智彦X:@tohaza_atc youtube:中小企業の人材育成・組織変革 専門チャンネル

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。目次

1)次世代リーダー育成研修とは

次世代リーダー育成研修とは、次期経営者の育成(次世代リーダー育成)を対象とした研修です。

研修により次世代リーダーに組織経営の視点を伝え、組織の経営能力を落とさず引き継げるようにします。以下の項目に関連する内容が多いでしょう。・長期的なビジョンや目標の設定

・戦略の策定

・実行計画の立案に関連する知識・スキル

・長期目線を持つための意識・スキル醸成2)次世代リーダー育成研修を実施する目的

次世代リーダー育成研修の目的設定の際は「どのような素晴らしい組織の未来を描きたいのか」を考えることが大切です。

次世代リーダー育成研修の相談を受ける際、「足りない部分を補う」ことを目的として相談を受ける場合が多いです。しかし“足りない部分を補う”目的のまま企画を進めると、マナナスから0に戻す施策しか実施できません。まずは、「どのような素晴らしい組織の未来を描きたいのか」を考えましょう。その後に、現状と未来像を比較し、足りない部分を整理していきましょう。

3)次世代リーダー育成研修で必ず期待したい効果

次世代リーダー育成研修で必ず期待したい効果は、受講者が「組織の未来に希望を持つ」ことです。

研修が終わった後に、受講者が自分たちの組織の未来に希望を持てることで、研修での学びが現場で実践されます。そして、施策は前に進み、波及していきます。結果、組織全体が変わっていきます。「組織の未来に希望を持つ」効果は、研修内容を問わず必ず期待したい効果です。

参考|次世代リーダー育成研修の副作用

次世代リーダー育成研修の実施には、副作用を伴うケースがあります。組織の未来を創っていく意識が高まると、現状への否定・破壊が生じるためです。例えば、以下のようなコメントが出てくることもあります。・経営者 : 「次世代リーダーが、指示したことに対して、的外れな意見を言ってくる」

→ 経営者自身に原因がある場合があります。経営者自身に固定された考えがあり、異なる意見を受け入れられていない場合です。未来への話は、どうしても個々で前提や考えにずれが生じます。結果、相手の意見が的外れに思える場合があります。自分自身と、次世代リーダーが持っている前提の確認を行い、整理を進めると良いでしょう。・現場 : 「次世代リーダーには、未来よりも、今目の前の仕事に注力してほしい。」

→ 未来を創る重要性が伝わっていない現場社員にとっては、目の前の仕事の重要性が高い場合があります。また、今の環境が変わることを恐れている可能性もあるでしょう。専門的には、コンフォートゾーン(ぬるま湯)ともいわれます。このようなコメントは、次世代リーダーの意識・行動が変わってきた兆しとも言えます。こうした副作用には、組織で対話を行う文化醸成によって、乗り越えていくことが可能です。

▼資料ダウンロード(無料)

研修で組織を変える秘訣|【課題別】研修から始める組織改革・変革詳細情報を資料にまとめております。

ダウンロードいただくと、いつでもご覧いただけます。アーティエンス株式会社

4)次世代リーダー育成研修におすすめの内容3選

4-1.組織と自身の未来を描くワークショップ(共有ビジョン)

次世代管理職自身が、まずは自身や組織の未来をポジティブに描く必要があります。ポジティブに描ける未来があってこそ、次世代リーダーとしての意識や行動が生まれます。

経営陣と共に実施できると、よりパワフルな未来像になります。未来を描いた後に、現実的な達成レベルや施策を考えていく進め方をお勧めします。

本内容に関しては、次章「5-1. 現経営陣と共に、素晴らしい未来を描く」の中でも詳しい事例をご説明しています。

4-2.戦略思考をテーマとした研修

管理職は、組織経営の視点を持ち、どのように成果を出すかを考えることが求められます。

戦略思考をテーマにした管理職研修を通して

・長期的なビジョンや目標の設定

・戦略の策定

・実行計画の立案に関連する知識・スキル等の習得機会を渡し、組織の成長に貢献していくことが期待されます。

4-3.システム思考をテーマとした研修

システム思考は、ますます複雑化する課題を解決するための手法として注目されています。

近年、VUCAと言われるように、世界情勢、ビジネス環境の複雑さが増し、未来が予測しづらくなっています。私たちが向き合う問題の難易度も高まっています。この状況下では、部分ではなく問題の全体像を捉え、示唆を引き出す思考習慣を身に着けることが求められています。特に広い視野が必要とされる次世代リーダーには、必須とも言えるスキルです。

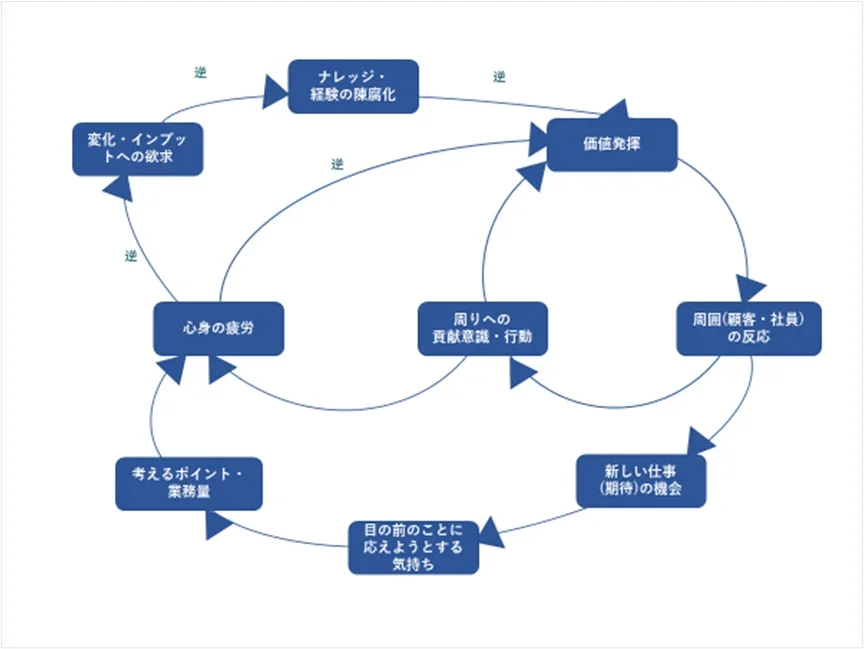

参考|システム思考を使ったシステム図の例

なお、アーティエンスのシステム思考研修では、組織でよくある事例を基にシステム図作成の基礎を学びます。

その後、参加者同士が協力し合い、自分たちのチームや組織の状態をシステム図で作成します。システムシンキングの活用イメージが具体的になります。▼資料ダウンロード(無料)

講師派遣型|システムシンキング研修_【アーティエンス株式会社】詳細情報を資料にまとめております。

ダウンロードいただくと、いつでもご覧いただけます。アーティエンス株式会社

5)次世代リーダー育成研修で必ず効果を上げたい時に意識すべきプロセス

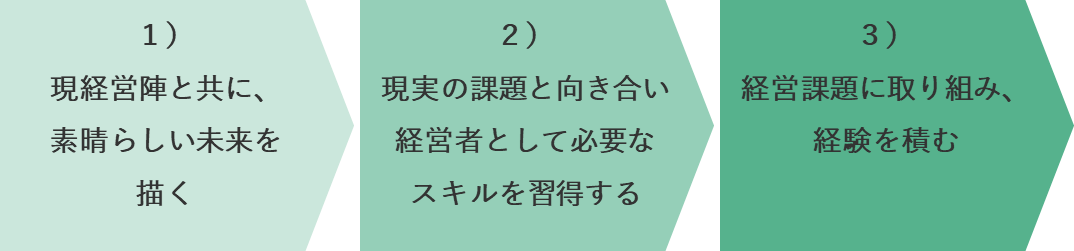

次世代リーダー育成研修を進める際には、以下3つのプロセスで進めていくといいでしょう。

上記について、それぞれ説明していきます。

5-1. 現経営陣と共に、素晴らしい未来を描く

自組織の未来に対してポジティブな気持ちを持つことが重要です。ポジティブな気持ちがなければ、次期経営者としての当事者意識や主体性も育まれません。

具体的には、経営陣との対話の場を設けるといいでしょう。当社がよく用いるのは、アプリシエティブインクワイアリー(※)という手法です。自分たちの強み・可能性が最大限解放された時に、どのような未来ができるのかを、探求します。一度、枠を外して考えることが大切です。枠を外して考えることで、自分たちが心から望む素晴らしい未来を描けます。

この際、現経営陣も参加することを強く推奨します。現経営者陣の考え・想いと、次世代リーダー達の考え・想いを統合していくことで、共有ビジョン(※)が育まれます。自組織の素晴らしい未来を、共通認識として持てるようになります。

参考|

※ アプリシエイティブ・インクワイアリーケース・ウエスタン・リザーブ大学のデービッド・クーパーライダー教授、タオス・インスティチュートのダイアナ・ホイットニー氏により、1987年に提唱された「組織の真価を肯定的な質問によって発見し、可能性を拡張させるプロセス」。※ 共有ビジョンピーター・センゲが提唱する「学習する組織」を実現する5つのディシプリンの1つ。経営者などの一部の人がビジョンを描き、そのビジョンを周りに理解させ引っ張る「ビジョン共有」では、他人ごとになりがちだと言われている。対話のプロセスを通して、当事者意識・主体性を育むものを共有ビジョンという。5-2. 現実の課題と向き合い、経営者として必要なスキルを習得する

現経営陣と共通の未来像を描いたのちに、自組織の現実課題と向き合うプロセスに入ります。課題を乗り越えるために経営者として必要なスキルを整理します。

経営者として必要なスキルは多岐に渡りますが、まずは、以下の2つの観点をおさえて優先順位を明確にしていきましょう。

・自組織の現実的な課題を解決できるものか

・自組織の未来を創るものか例えば、「コロナ禍や生成AIによりビジネスモデルの大変革が必要」となった場合は、今の環境に適した戦略思考・事業開発・マーケティングの学び直しが必要です。「自組織内で想定もしていなかった問題が起き続けている」状況であれば、システムシンキングを学ぶ必要があるかもしれません。

5-3. 経営課題に取り組み、経験を積む

現実にある課題を解決するためのスキルを習得したら、実際に経営課題に取り組み、経験を積んでいきます。学びはすぐ活用しなければ忘れてしまいます。何より、現場の信頼も得られませんし、次期経営者としての経験も積むことができません。

具体的には、研修の中でアクションラーニング(※)を行うことをお勧めします。この際に可能であれば、次世代リーダーと共に経営陣も経営課題に取り組むといいでしょう。直接、経営陣から管理職に、自分たちの考えや想いを伝えることができます。

参考|

※アクションラーニング

現場で実際に起きている問題に対して、グループで原因を解明し解決策を立案・実施・振り返るチーム学習方法。6)【企業事例から見る】 次世代リーダー育成研修

次世代リーダー育成研修の2つの事例をお伝えします。

・数年後の世代交代を見据えた次世代リーダー育成研修【製造業(200名程度)】

・次世代リーダーの育成不足懸念から実施した次世代リーダー育成研修【コンテンツビジネス(250名程度)】事例①数年後の世代交代を見据えた次世代リーダー育成研修【製造業(200名程度)】

一つ目の事例をご紹介します。

項目 詳細 業種 製造業 企業規模 200名程度 実施時期・方法 3年間 (オンライン)

※ 現在も継続中課題意識 将来的に経営陣の人数が足りなくなる。3代目の若い社長をフォローできる人材がいなくなる 本研修の実施理由 組織のより素晴らしい未来を創っていくには、次世代リーダーに対して適切なスキルの習得と、経営者としての経験を積ませたい 得られた効果 現経営陣と、次世代リーダーの目線があい、会社の未来を見据えたプロジェクトが力強く推進されている 本事例は、「将来的に経営陣の人数が足りなくなる。3代目の若い社長をフォローできる人材がいなくなる」というご相談から企画がスタートしました。

話を進めていくうちに、コロナ禍により未来を見据えた行動ができなくなっていたのは現経営陣であることが見えてきました。それが次世代リーダーに大きく影響していました。そこで、経営陣と次世代リーダー、共に、自組織の未来や課題を見つけていくことになりました。

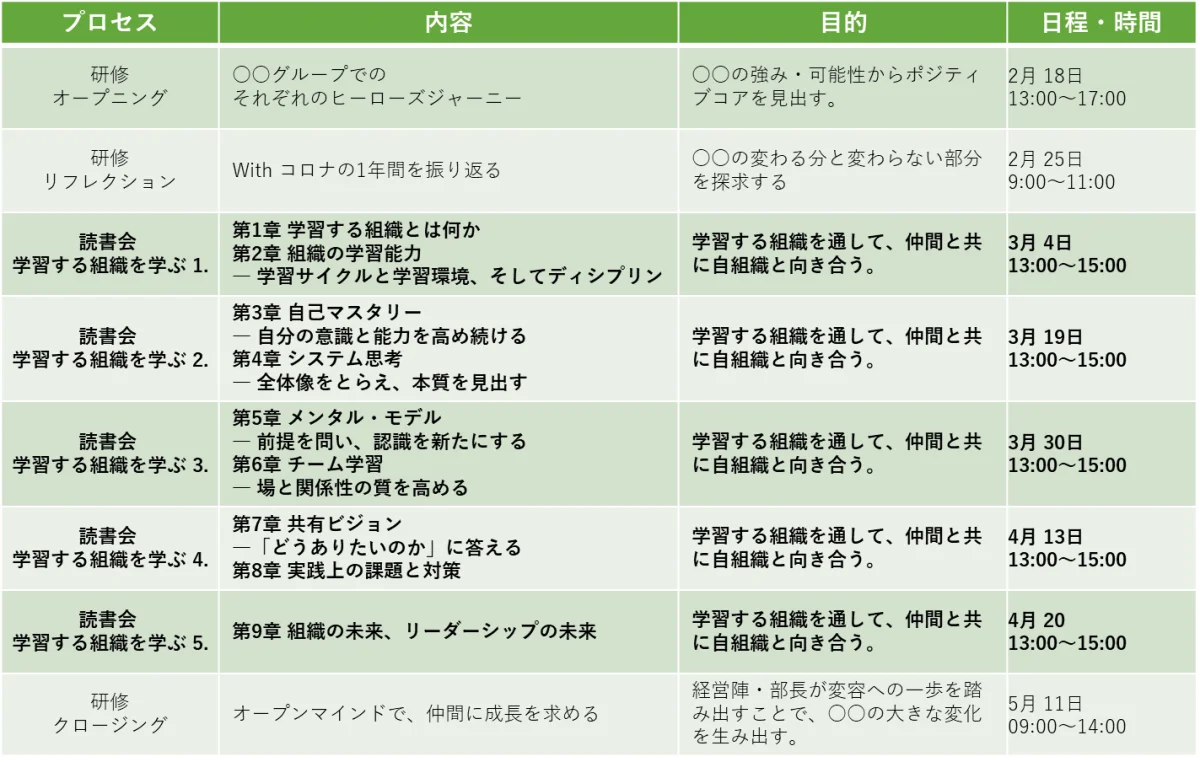

まずは経営陣と次世代リーダーで学習する組織を軸とした研修と読書会を実施しました。【参考】実際に行った読書会のスケジュール

経営陣と次世代リーダーたちの意識の変化がみられる中で、「自分たちの今と未来に必要なスキルは、ファシリテーションスキルだ」という意見がでてきました。

そこから、約一年間、当社のファシリテーション研修に参加しました。

現在は、研修での学びを活かし、次世代リーダー各々が社内ファシリテーターとして、新規事業の推進や組織力向上に貢献しています。具体的には、下記のようなコメントが出ています。・経営者 :

「自分たちがやらないといけないはずだった中長期施策が、○○達(次世代リーダー)を中心に進んでいる」

・現場社員 :

「○○さん(次世代リーダー)が目標にコミットして、プロジェクトを進めている。自分たちも頑張らないと」

・次世代リーダー本人 :

「今までは目の前のことだけだったけど、中長期的に物事を見れるようになった」事例②次世代リーダーが育っていないことから実施した次世代リーダー育成研修【コンテンツビジネス(250名程度)】

二つ目の事例です。

項目 詳細 業種 コンテンツビジネス 企業規模 250名程度 実施時期・方法 全4回

講師派遣型(対面形式)課題意識 次世代リーダーが育っておらず、お互いの協力体制も弱い。このままでは、組織が崩壊するかもしれないと相談を受ける 本研修の実施理由 次世代リーダー同士の連携を生み、全体最適の観点を持つために、次世代リーダーの育成が必要だ着考えた。 得られた効果 部門間の横断、新サービスの企画立案の増加 「次世代リーダーが育っておらず、お互いの協力体制も弱い」というご相談から、企画が進みました。

企画を進めていくうちに、次世代リーダー自身ではなく、組織における構造(システム)が次世代リーダーのパフォーマンスを下げていることが分かってきました。具体的には、下記の状況が生まれていました。

・次世代リーダーが目先の利益を追求し、目の前の仕事しか見えていない

→ 短期的視点で、自部署しか見えず、部分最適となり、部署間の壁が高くなる

→ 部門間の協力体制が構築されず、責任の押し付け等も多くなり、成果が小さくなる

→ 成果が上がらないため、さらに自部署を中心に、目先の利益ばかり考えるようになる背景として過去の一つのヒット商品に依存し続け、近年そのヒット商品の売上が伸び悩んだことで起きた現象でした。

次世代リーダーが悪いというよりも、組織構造に問題があったと言っていいでしょう。経営陣もこのことを真摯に受け止めて、まずは次世代リーダーと共に共有ビジョンの共創からスタートしていきました。その後、元々次世代リーダーに身に付けてほしかったチームビルディング力と、部下育成力を高める研修を行っていきました。

監修者からの一言

7)まとめ

本コラムでは、次世代リーダー育成研修に関して、お伝えしました。

本コラムを通して、次世代リーダー育成研修が組織にとって、とても大きな影響を与えるものであることを、理解いただけたかと思います。だからこそ次世代リーダー育成研修は、大切に扱っていただければと思います。

次世代リーダー育成研修に関して、ご相談がある場合はぜひアーティエンスにご連絡ください。次世代リーダー育成研修の企画に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ

こんな悩みをおもちではありませんか?

- 次世代リーダー育成研修企画の具体的なプロセスが知りたい

- 予算内でできる最適な研修を知りたい

- 自組織の課題を解決できる研修を知りたい

- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい

当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。

アフターストーリー|次世代リーダー同士で合宿研修を自発的に行ったり、また新しい商品の企画も生まれてきました。この研修を行った3年後に、次世代リーダー育成研修に参加したメンバーのうち2名が、経営陣になったと連絡がありました。