- [ コラム ]

【事例あり】管理職の役割に起きた変化と、自組織が強化すべきポイントを見つけよう

- 「管理職が担っている役割が多く、パフォーマンスが下がっている…」多くの組織で旧来の管理職の役割から新たな役割が追加され、疲弊している状態が起きています。管理職の役割が増え、かつ、不明確になり、組織側も何を優先して育成すべきか見つけられず、適

- 詳細を見る

新任管理職研修の必須項目5選|管理職転換期の成功をサポート

更新日: ー

作成日:2022.10.28

「新任の管理職をしっかりと育成して、活躍してほしい…!」

そのような希望を持って、新任管理職研修の内容を検討していることと思います。

管理職になると、部下の育成や目標設定・管理、部門の業務管理など、一般社員とは異なる新たなスキルが必要です。そのため、新任管理職研修は転換期をサポートする重要なツールとなります。

そこで本コラムでは現代のニーズに応じた新任管理職研修の5つの必須項目と、新任管理職が抱えやすい悩みに対して適切な研修内容を紹介します。

新任管理職研修を通じて必要なスキルとマインドを習得し、新任管理職が高いパフォーマンスを発揮できる準備を整えましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)新任管理職研修とは

新任管理職研修とは、新たに管理職となる社員へ実施する研修です。迷いや悩みが多く発生する一般社員から管理職への「転換期」を支える研修であり、その後の活躍を決める重要な研修です。

役割理解、部下育成・指導、目標設定・管理といった内容で実施されることが多いでしょう。

2)新任管理職研修の目的

新任管理職研修を実施する目的は、「一般社員から、管理職への認知変容・行動変容(パラダイムシフト)を起こすこと」であり、そのために必要な知識やスキルを渡していきます。

管理職になり、役割も大きく異なります。新たな役割認識し、行動し、パフォーマンスを出していく必要があります。

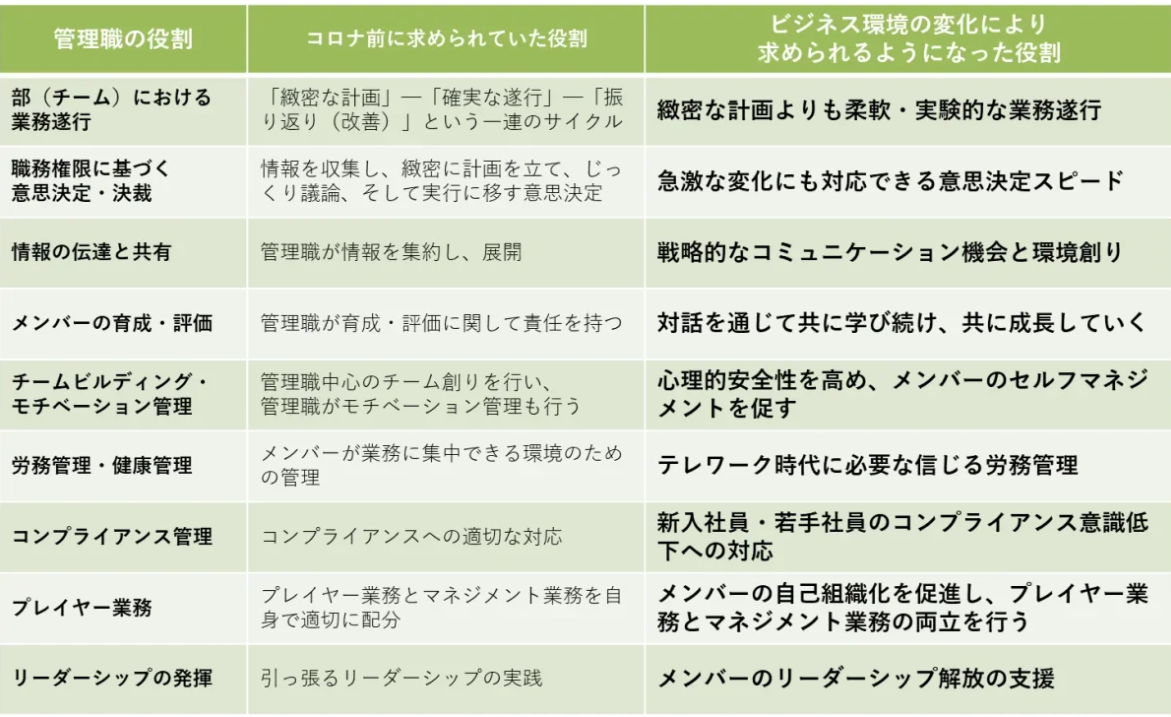

・部(チーム)における業務遂行

・職務権限に基づく意思決定・決裁

・情報の伝達と共有

・メンバーの育成・評価

・チームビルディング

・モチベーション管理

・労務管理・健康管理

・コンプライアンス管理

・プレイヤー業務

・リーダーシップの発揮

管理職の役割に興味がある方は、下記コラムもぜひお読みください。

管理職の新しい役割とは│管理職不遇の時代を切り拓く

3)新任管理職によくある課題5選

新任管理職によくある課題5つを以下に記載します。

自社の現管理職を思い浮かべながら、読み進めていただければと思います。

・上からの目標をただ伝える「メッセンジャー」になる

・仕事を部下に任せられない

・自分のやり方が正解だと思い込んでいる→ファシリテーション研修

・メンバーとの関係性が築けない→心理的安全性研修(のなかの柔軟性?)

それぞれ簡単に説明します。

①自分の成長や成果を追い求める

管理職になる方はプレイヤーとして優秀な人が多いです。結果、プレイヤーとしての意識が抜けづらい場合が多いです。

自身がプレイヤーの一人となり、成果を追い求める状態になることもあります。このような状態では、メンバーから頼りにされる管理職にはなれず、メンバーと管理職の距離が離れてしまうため、マネジメントの難しさで苦しむことになるでしょう。

②部下に仕事を任せられない

「部下に任せられるだけの能力がない」と考えてしまい、仕事を任せられないことも新任管理職に良くある課題です。自分で仕事をした方が早いとか、部下のフォローが大変で任せられないという思いから起こります。

仕事を任せられない部下は、いつまでも成長機会に恵まれず不満が募るでしょう。また、管理職自身がプレイヤーとしての役割を担い続けることになり、負担が増えることになります。

管理職として責任を負う覚悟持ち、少しずつ部下に仕事を任せ、部下の成長と自身の業務量と組織の成長のバランスを取れる割合を探すことが必要です。

③上からの目標をそのまま伝える「メッセンジャー」になる

上層部からの目標をただ伝える「メッセンジャー」になってしまうケースがあります。目標を字面だけ伝えても、部下のモチベーションを上げることはできないでしょう。また、「メッセンジャー」となってしまえば、部下からの信頼も下がるでしょう。

管理職は、経営層から伝えられた目標を「メンバーが理解し、前向きに取り組んでくれる状態になる」ことを意識して、言い換える必要があります。

④自分のやり方が正解だと思い込んでいる

管理職になる人は成果をだしてきた人が多いでしょう。そのため、「自身のやり方こそが正解」という思考になってしまう人も多くいます。

結果、新たなチャレンジができなかったり、自身のやり方を部下に押し通し、部下・後輩の主体性を下げてしまう可能性があります。

自分のやり方を押し付けるのではなく、部下と共に学び続けて柔軟に対応することが管理職には必要です。

⑤メンバーとの関係性を築けない

メンバーとの関係性が築けない、という課題があります。管理職としての仕事にストレスを抱え、イライラしていたり、自己認知が不足すると、自分の行動が周囲に与える影響がわからなくなってしまうためです。

しかし、メンバーとの関係性が築けていない状態で、チームとして成果を出すことは難しいです。相互に助け合ったり、協力し合ったり、アイディアを出しあうことができないためです。

特に現在は、管理職一人が率先して仕事を進めるのではなく、誰もがリーダーシップ発揮し、仕事を進めていくことが求められています。

チームとして良い状態をつくるためにも、新任管理職は自己認知を深め、メンバーと時に対話できる関係性にしていく必要があります。

4)新任管理職研修の必須項目5選

今の時代に求められる、新任管理職研修におすすめの内容を5つご紹介します。

①管理職としての役割理解研修

まずは、管理職として自組織が求める役割を伝えることが重要です。役割認識を通して、個人からチーム視点への役割変化を促しましょう。

また、昨今、求められる役割には大きな変化が生まれています。今の組織の現状やビジネス環境にあった内容を伝えていくことが大切です。

②部下育成・指導研修

部下育成・指導は、新任管理職研修で取り入れたい内容です。リクルートマネジメントソリューションズ「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2022」によると、

・管理職層が「日々の業務で困っていること」の第2位→「メンバーの育成」

という調査結果も出ています。

部下育成・指導は、管理職にとって「重要な役割」と認識しているものであり「日々の業務で困っている」ことでもあるのです。特に、新任管理職にとって部下育成・指導は、これまでと比較して、日々の業務に占める割合が大きくなる役割の一つでしょう。

部下育成・指導スキルの基本として、以下4点の習得を目指しましょう。

①育成計画の立案 ②ティーチング ③フィードバック ④コーチング

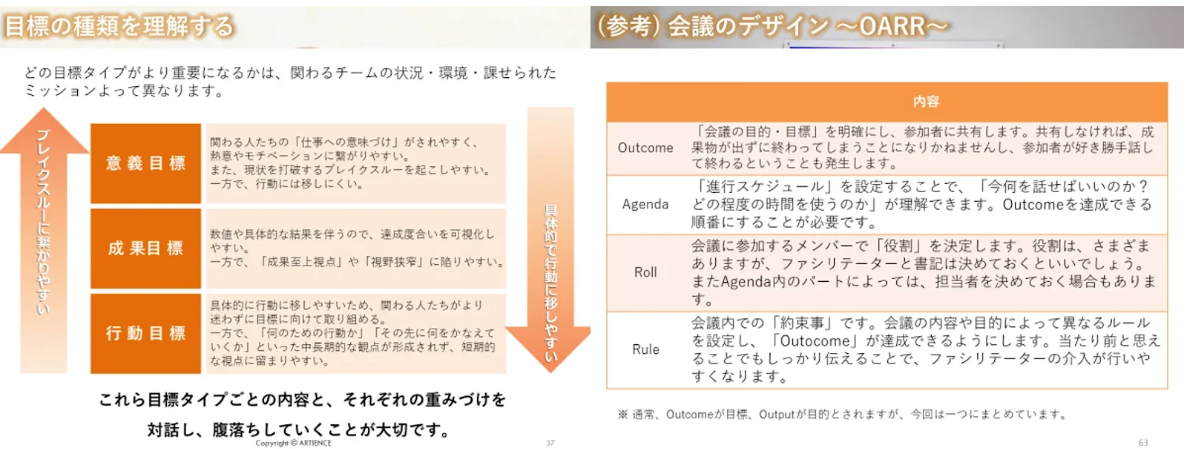

③目標設定・管理研修

目標への納得感とコミットメントの向上と目標達成に向けたサポートは、管理職の重要な役割の一つです。一方で、曖昧さや複雑性が増す昨今、目標設定・目標管理の難易度はより一層増しており、管理職として着任後、優先的に伝えたい内容の一つです。

目標の種類や、目標設定面談のプロセスを細分化し、各フェーズで押さえるべきポイントを伝えていくことが大切です。

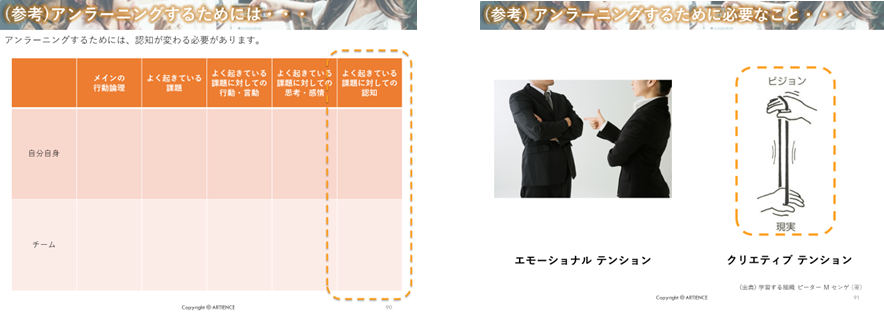

④アンラーニング研修

変化の大きい今のビジネス環境に適応していくために、そして、管理職自身やメンバーの成長のためにも、アンラーニングの重要度は高まっています。

アーティエンスのアンラーニング研修では、良質な振り返りを体感しながら、自身やチームが進化し続けるための仕組み創りを学びます。

⑤ファシリテーション研修

複雑性がます今の時代、全ての社員が当事者意識と主体性を持って意見を出し合い、自組織に対して問題提起し、取り組んでいくことは不可欠となるでしょう。

管理職がファシリテーターとしてのスキル・考え方を習得し、対話の生まれるチーム創りを進めることは、対話ができるチーム作りに大きな影響をおよぼします。

アーティエンスのファシリテーション研修では、【基礎編】【議論の活性化編】【構造化・合意形成編】に分けて、受講者の状況に合わせた研修をご提供しています。

その他管理職を対象とした研修を実施しています。詳しくは下記をご覧ください。

管理職研修サービス一覧

5)新任管理職研修を実施する時に大切にしたい3つのポイント

新任管理職研修によって「一般社員から、管理職へのパラダイムシフト(認知変容・行動変容)を起こす」ために、以下の3つをおさえることおすすめします。

②新任管理職が、希望を持てるアプローチ方法

③チーム力を高める知識・スキルの提供

①VUCAと言われる今の時代にあった役割認識

よい新任管理職研修にするために、VUCAと言われる今の時代にあった役割認識を伝えていくことが必要です。

一昔前の管理職の役割と今とでは、役割は大きく変わりました。昔の役割のまま伝えてしまうと、新任管理職は役割を全うできず、チーム・組織に対して悪影響を与えます。

参考|管理職の役割変化

| 正解のある これまでの時代 | 正解のない これからの時代 | ||

|---|---|---|---|

| 人材・チーム | 優秀なチーム | 早く・安く ミスがないチーム | 探索・挑戦し 失敗や実践から学べる |

| 必要な人材 | 言われたことが きちんとこなせる | 変化を感じ、工夫や 創造することができる | |

| コミュニケーション | トップダウン | さまざまな視点からの率直な対話 | |

| マネジメント | 目標設定 | 昨年対比で数%向上 | 現状の延長線上にない 意義あるゴール設定 |

| 予算の配分 | 選択と集中 | 探索と実験 | |

| 努力の源泉 | 不安と罰 | 適材適所と働く意味、 そしてサポートを与える | |

| チームへのスタンス | いま儲けろ | 未来を創ろう | |

例えば、今の時代のマネジメントは、最適解を探すのではなく、適応解(やってみる価値)があるものを探すことが重要だと言われています。変化のスピードが速すぎるので、その状況に適応していくマネジメントが求められています。

時代と組織にあわせた新任管理職研修を実施することを意識しましょう。

②新任管理職が、希望を持てるアプローチ方法

よい新任管理職研修の内容は、新任管理職が、希望を持てるアプローチ方法である必要があります。

今の時代は特に、管理職になることに対しネガティブな方もいます。管理職としての自分やこれからの自組織に希望を持てるように、新任管理職自身でありたい姿を探求し、組織の考えと統合していく必要があります。

組織が求める管理職像と、新任管理職自身が目指す管理職像の明確化と統合を目指すことで、希望を持つことができるでしょう。

【参考】 経営陣・管理職が、自組織にとっての管理職像を探求したワークの風景

よい新任管理職研修とするためにも、新任管理職自身が希望を持てるアプローチを行いましょう。

※ 管理職のあるべき姿とありたい姿に関しては、以下のコラムで解説しています。

管理職のあるべき姿は、時代・場所によって変わる。自組織にあった管理職像とは?

③チームの成果・成長への意識向上

よい新任管理職研修の内容とは、「新任管理職が、チーム力を高める知識・スキル」を渡せるものです。

新任管理者研修は「一般社員から、管理職へのパラダイムシフト(認知変容・行動変容)を起こすこと」が目的です。特に「チームの成果と成長へのコミット」は管理職の変化を強く求めるものであり、負担の大きな変容です。

そのため、チームの成果と成長にコミットするための知識とスキルは、優先してお伝えすることをおすすめします。

具体的には、部下育成・後輩指導研修や、目標設定・管理研修が該当するでしょう。

6)参考|新任管理職研修の変容を支えるレポート

新任管理職研修での学びを継続するために、レポートを作成することをおすすめしています。レポートは以下の二つに分けられます。

・新任管理職が作成するレポート

①人事が作成する新任管理職研修のレポート

人事が作成するレポートは「新任管理職や組織の変化を、経営者に伝える」ために重要です。

新任管理職研修での変化を経営層が認識することで、経営層から管理職への研修内外での支援が増え、現場での活躍や研修での継続的な支援が実施しやすくなります。具体的には、下記の内容をまとめると良いでしょう。

・研修の風景

・管理職が提出する管理職研修のレポートなど管理職のアウトプットの確認

・今後のアクションの考察

②新任管理職が作成する新任管理職研修のレポート

新任管理職が作成するレポートは「新任管理職が研修で学んだことを整理でき、現場で実践し、変容していく」目的を強化する内容にしましょう。具体的には、下記内容は必ず含めるといいでしょう。

・現場で活かせそうなポイント

・実践を阻害するものと、それをどのように乗り越えていくか

上記の内容にすることで、新任管理職自身が学びを整理することができます。また、「実践を阻害するものと、乗り越え方」に記載された阻害要因は、組織や人事からの支援が必要となる場合もあるでしょう。変容を推し進めるためにも、ぜひ、内容を確認し、必要に応じて対応をすすめていただければと思います。

管理職研修のレポートについては、以下のコラムでも詳しく解説しています。

【事例あり】管理職研修のレポート|目的と内容

7)まとめ

本コラムでは、新任管理職研修を行う目的と、よくある課題・おすすめの内容を中心にお伝えしました。

本コラムを参考にして、新任管理職研修の企画を創っていただければと思います。 また当社にご相談がある場合は、ぜひご連絡いただければと思います。

本コラムによって、素晴らしい新任管理職研修が実施されることを願っております。

当社でよく行うアプローチでは、経営者に自組織の歴史と未来、そして管理職への期待を伝えてもらいます。その後に管理職と経営陣が対話を行いながら、自組織の管理職像を共に創っていきます。このように進めると、経営陣と管理職の想いが入ったありたい姿を描いていくことができます