-

[ コラム ]

若手社員研修の企画段階で多く寄せられる16の質問とその回答

- 「若手社員研修を実施したいけど、何を、どのように、実施すれば良いのだろう…?」若手社員研修を実施すべきか否か、また、その実施内容について迷っており、本コラムに辿り着いた方もいらっしゃるでしょう。結論、私たちは「全ての組織で若手社員研修を実

- 詳細を見る

中小企業が研修を企画・導入する際の考え方をQ&A形式で具体的に解説

更新日: ー

作成日:2023.3.24

中小企業では、大企業に比べて時間や予算が限られているため、研修の失敗を避けるべく、慎重に検討していることでしょう。

中小企業では、大企業に比べて時間や予算が限られているため、研修の失敗を避けるべく、慎重に検討していることでしょう。

研修を成功させるためには、「自組織の課題を解決する研修」を実施することが重要です。研修が課題解決に結びつき、その効果が見えると、経営者も現場も協力的になるため研修効果を高められます。

本コラムでは、「自組織の課題を解決する研修」を行う際の企画や実施に関する考え方をQ&A形式で具体的に解説します。

自組織にぴったりの研修を実施し、研修効果を高めて組織の課題を解決しましょう。

※ 中小企業:社員数30~500名程度の組織と定義しています。

合計500社以上の導入実績を誇るアーティエンスでは「管理職がプレイヤーから抜け出せていない」「管理職が昔の気質のままで変われない」といった企業さまへ「研修成功事例集」を作成しました。

⇒研修成功事例集をダウンロードする

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

- 1)中小企業の社員研修の重要性と現状

- 2)中小企業で実施すべき社員研修は「自組織の今の課題を解決する研修」

- 3)中小企業が抱える課題は「事業課題」と「組織課題」が複雑に絡み合っている

- 4)中小企業が社員研修を考え始めた際によくお聞きする【9の課題】

- 課題1.売上|「とにかく売上を上げたい。営業力を上げる研修などがよい?」

- 課題2.新規事業|「新しい事業を創っていきたいが、どんな研修を実施すべきか?」

- 課題3.会社の雰囲気|「会社の雰囲気を良くしたい。心理的安全性の研修はどうか?」

- 課題4.離職|「離職を無くせるよう、研修を実施したい」

- 課題5.主体性やチャレンジ精神|「もっと積極的にチャレンジする社員を増やしたい」

- 課題6. パワハラ・セクハラ|「自組織のパワハラ・セクハラを無くしていきたい」

- 課題7.社員の底上げ|「社員のレベルが低いので、基礎的なことを教えてほしい」

- 課題8.制度の見直し|「人事制度を変えたので、それに伴い研修制度も見直したい」

- 課題9.基礎スキル|「基本的な ビジネススキルがないので、学ばせたい」

- 5)中小企業が社員研修を導入する際によくお聞きする【8の悩み】

- 悩み1.時間の制約|「社員が忙しく集めるのが難しい。各自で動画視聴させて終わりでもいいか?」

- 悩み2.予算|「予算はどれくらい取っておけばよいか?安くしたい」

- 悩み3.費用対効果への懸念|「研修はしたいが、経営陣から“投資対効果は?”と、必ず聞かれる」

- 悩み4.カスタマイズ範囲|「どこまで自社向けにカスタマイズをすればいいか?」

- 悩み5. 変革スピード|「小さくではなく、一気に大きく変えていきたい」

- 悩み6.現場の巻き込み|「研修に対して、現場が非協力的。どう巻き込めばいい?」

- 悩み7.研修期間| 「研修を行う期間や時期はいつがいいのか?」

- 悩み8.内製化と外注|「研修の「内製化」と「外注」の割合はどの程度がいいのか?」

- 6)参考|中小企業の社員研修|助成金の活用時の注意

- 7)まとめ

1)中小企業の社員研修の重要性と現状

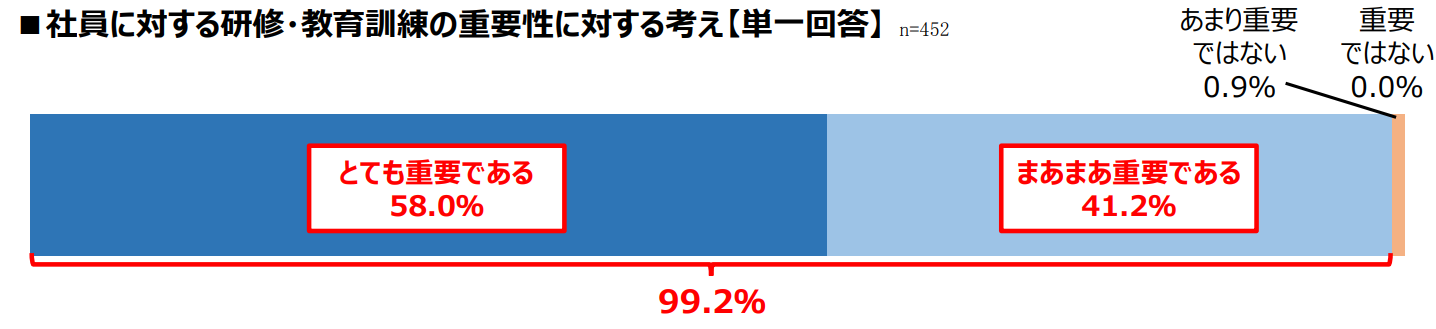

2022年10月に東京商工会議所が中小企業を中心に実施したアンケートによると、99.2%の企業が社員に対する研修・教育訓練を「重要」と回答していました。

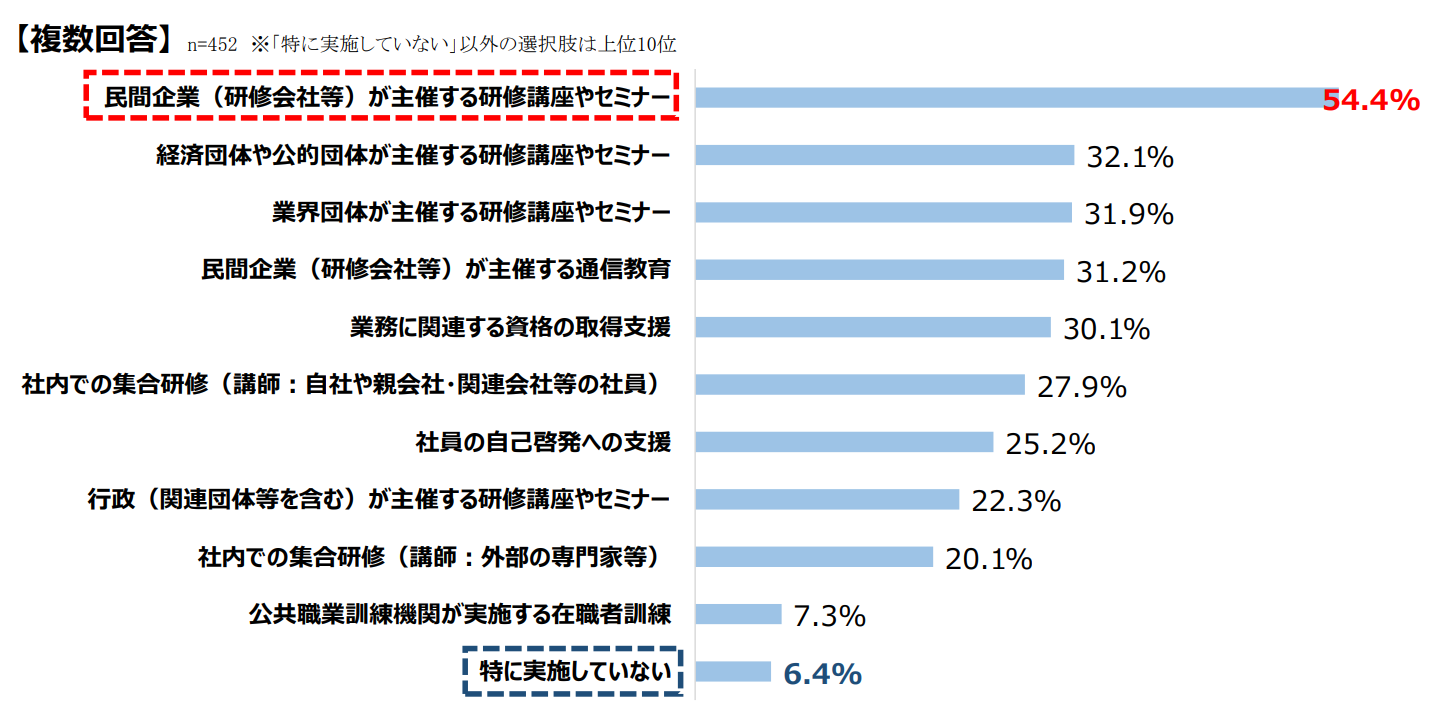

社員に何かしらの研修を実施した企業は93.6%に上ることが分かっています。

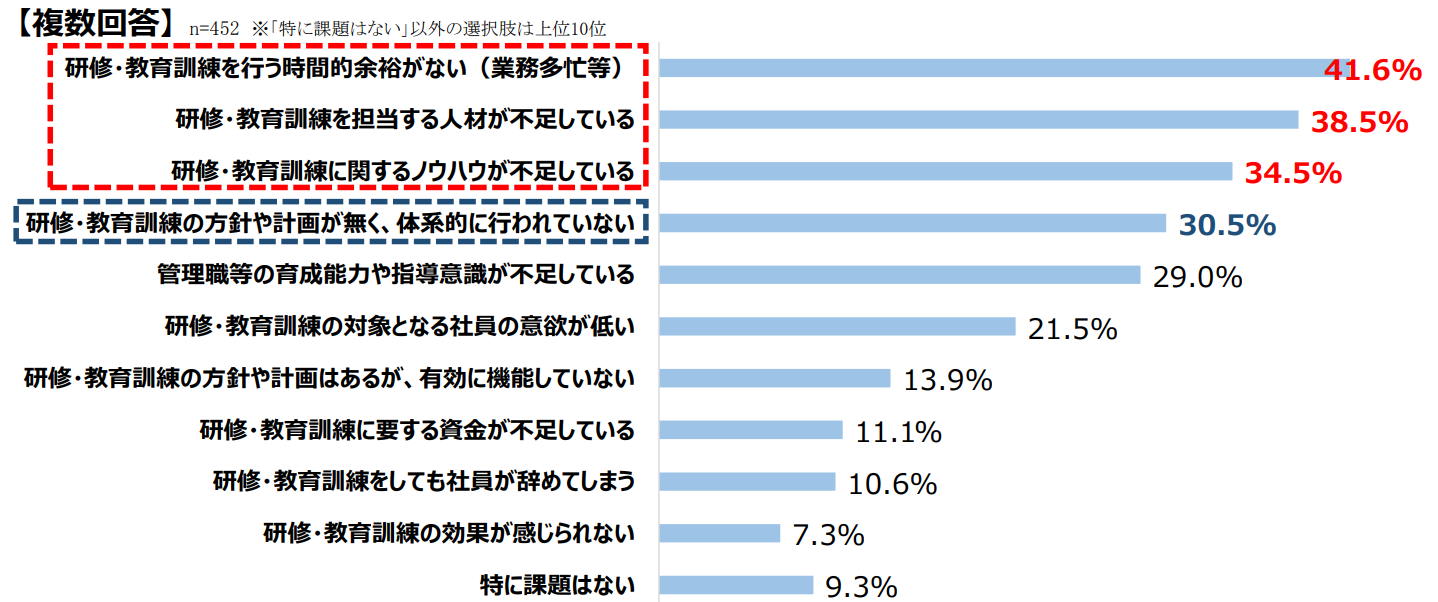

一方で、「社員の研修・教育訓練の実施に際しての課題」で最も多かったのは、業務多忙等による時間的余裕のなさとなっています。限られた時間の中で、課題を解決できる研修の実施が求められているようです。

出典|東京商工会議所 2022年度研修教育訓練、人材育成に関するアンケート集計結果

2)中小企業で実施すべき社員研修は「自組織の今の課題を解決する研修」

中小企業でまず実施すべき研修とは「自組織の今の課題を解決する研修」です。

中小企業が社員研修を実施する際の課題は「受講者の時間のなさ」です。時間のない中でも前向きに研修を受講し、現場で活用してもらうには「今抱えている課題との関連度合い」が鍵となります。

実業務の課題と研修内容の関連性が高く、その効果を実感できれば「研修を受講すると実業務が楽になる」という認知となるはずです。結果、現場社員の研修での学びの活用度合いは高まり、経営者も人材開発・組織変革へより投資するようになるでしょう。

3)中小企業が抱える課題は「事業課題」と「組織課題」が複雑に絡み合っている

一般的に中小企業の「課題」は事業課題と組織課題とが、複雑に絡み合ってできています。

| 課題 | 概要 | 例 |

| 事業課題 | 事業戦略上の課題 | ・事業環境の変化による売り上げ低迷 ・営業力が弱く売上が上がらない ・一つのヒット商品に依存し続けている ・顧客満足が下がり顧客離れが起きている |

| 組織課題 | 組織に属する社員の課題 | ・離職率が高い ・管理職が役割を果たしていない ・受け身姿勢の社員が多い |

まずは、今見えている課題が事業課題・組織課題のどちらかを把握しましょう。そして課題の背景や他の課題との関連性を深掘りながら、必要な打ち手を見つけていくことが大切です。

とはいえ、一人で考えることは難しい部分も多いでしょう。次の章にて弊社によくご相談いただく9の課題と、課題に対する考え方をご説明していますしています。ぜひ、参考にしてみてください。

事業課題・組織課題の関係性や全体像は管理職研修コラムの「中小企業におすすめの管理職研修8選」からご覧いただけます。

4)中小企業が社員研修を考え始めた際によくお聞きする【9の課題】

中小企業のクライアントからよくいただく、社員研修検討時の課題を下記にまとめました。

課題1.売上|

「とにかく売上を上げたい。営業力を上げる研修などがよい?」

まず、現状の売上に関する課題整理が必要です。

・ずっと停滞している

・(下がってはいないけど)より一層の売上向上を目指したい

など、課題の種類によって研修内容は全く変わります。そもそも研修で本当に効果が出るのかも考えるポイントになります。

しばしば、「営業研修を入れたけど、まったく効果がなかった」といった失敗談もお聞きしますが、課題が営業力とは関係のない部分である可能性もあります。

例:

・ターゲット設定に無理がある

・現場が離職続きで人が育たない

・戦略自体に問題がある

まずは、事業課題・組織課題を整理し、課題を洗い出し、研修で何を実施すべきかを考えていくといいでしょう。

課題2.新規事業|

「新しい事業を創っていきたいが、どんな研修を実施すべきか?」

「新規事業開発が進まないこと」への課題の洗い出しが必要です。

例えば「新規事業開発のやり方が分からない」のであれば、新規事業開発に関連した研修としてデザイン思考研修などを導入すればよいでしょう。

しかし、「新規事業開発を行う風土がない」のであれば、そういった研修を実施しても恐らく効果は薄いでしょう。

「新規事業立案のためのデザイン思考研修を実施し、コンサルも入れたけど、結局うまくいかなった」といった失敗談もよくお聞きします。

そもそも、新規事業や新サービスは簡単に成功はしません。何度もチャレンジすることが必要ですし、根気も必要です。デザイン思考云々の前に、そういった失敗を許容し、度重なる挑戦を応援できる風土が醸成されているのか、今一度考えてみる必要があるかもしれません。

課題3.会社の雰囲気|

「会社の雰囲気を良くしたい。心理的安全性の研修はどうか?」

「会社の雰囲気を良くしたい」という背景を紐解いていく必要があります。

・個人プレイが中心で、チーム力が弱い

等、起こっていることの背景を洗い出し、さらにそれを深ぼり、本当に心理的安全性の研修が必要かを検討しましょう。

一つ事例をお伝えします。

当初は「会社の雰囲気を良くしたい」とご相談をいただきましたが、最終的には「会社の雰囲気を良くする必要はない」という判断になったお客様がいらっしゃいました。

なぜなら、課題整理するうちに、社員一人ひとりが自律していて、個人としても、チームとしても、パフォーマンスが高いことが分かったためです。

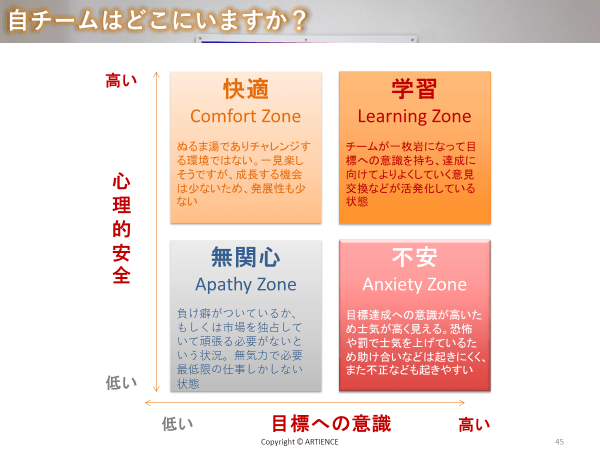

「心理的安全性」というワードが当時流行っており、取り入れようとしていましたが、その組織は、すでに心理的安全で言われる「ラーニングゾーン(※)」にいる状態でした。

最終的には、自己啓発の機会増加の優先度が高くなり、他社様の学び放題の動画サービスを導入されていました。

【参考】ラーニングゾーン:当社「心理的安全性向上研修」のテキストより抜粋

課題4.離職|

「離職を無くせるよう、研修を実施したい」

「離職が下がっている背景は何か?」、「離職が起きると、どのような問題が出ているのか?出てくるのか?」等を考えていきます。なお、離職要因が衛星要因の場合は研修での解決は難しい可能性が高いです。

┗「パワハラ・セクハラ問題」「業界水準と比較して給与が低すぎる」等。

この場合は、パワハラ・セクハラを引き起こしている社員に対する対応が必須です。給与面については、人事制度や評価制度などを抜本的に見直していく必要があります。

なお、当社では、中小企業の離職率低下に繋がった社員研修の実績が豊富です。まずはお気軽にご相談ください。

課題5.主体性やチャレンジ精神|

「もっと積極的にチャレンジする社員を増やしたい」

「チャレンジがない。チャレンジが少ない」ことに対して、課題の洗い出しが必要です。原因がわからなければ、適切な対策が行えないためです。

「チャレンジを促すマインドセット研修を行ったが、効果がなかった」

「会社のバリューに挑戦という言葉を入れ、浸透するためのワークショップを行ったが意味がなかった」

なお、「チャレンジをしろ」と押しつけても、人はチャレンジをしません。理由は、チャレンジをするためには、内発的動機づけが必要だからです。まずは課題洗い出し、何を実施したほうがいいかを考えていくといいでしょう。

課題6. パワハラ・セクハラ|

「自組織のパワハラ・セクハラを無くしていきたい」

現時点で、パワハラ・セクハラが起きているのであれば、パワハラ・セクハラが起きている当人へのアプローチが必須です。

パワハラ・セクハラが起きやすい社風であれば、起きない仕組みづくりが必要です。

人事制度の再設計も必要ですし、また人事や産業医などの相談窓口を設けるなどです。もちろん啓蒙のために、研修を実施するのもいいでしょう。パワハラ対策の強化─人事が管理職に実施すべき具体的な対策とはのコラムは合わせてお読みいただけるとよいでしょう。

課題7.社員の底上げ|

「社員のレベルが低いので、基礎的なことを教えてほしい」

「どの程度のレベルになってほしいのか」をまず言語化することが必要です。さらに、具体的な行動ベースまでに落としていくと、実施する研修が明確になっていくでしょう。

例えば、「考える力が弱いので、思考力をあげたい」というのであれば、どの階層がどのレベルまでになってほしいかなどです。管理職が事業戦略を立てるための思考力と、一般社員が企画力を付けるための思考力では、習得するスキルが異なります。社員に求めるレベルの解像度を上げていくことが必要です。

課題8.制度の見直し|

「人事制度を変えたので、それに伴い研修制度も見直したい」

研修制度を固定化するより、その年によってテーマを設定していく方法をお薦めします。

階層別のコンピテンシーを決めて、研修も決めていく方法もありますが、現在の人材開発・組織開発の分野では、少し時代遅れとも言えます。

時代の流れ・変化が速く、求められるスキルなども変容し、固定化が難しいためです。

組織課題や戦略をもとに、その年の人材開発のテーマ(コンセプト)を決めて、どの階層に何を実施するかを考えていくといいでしょう。

課題9.基礎スキル|

「基本的な ビジネススキルがないので、学ばせたい」

「ビジネススキルがない」がないことで、どのような課題が起きているのかを確認することが必要です。

課題の確認がないと、ビジネススキル系の研修を行っても的外れになったり、対象者も参加意欲を持てません。

失敗例としては、「管理職がマネジメント力がないので、管理職研修を受けさせよう」などです。管理職の役割は多いため、何が足りていないかを考えて、必要なスキル習得を行うことが必要です。これは、他の階層でも例外はありません。

5)中小企業が社員研修を導入する際によくお聞きする【8の悩み】

研修実施に向けて本格的に動き出した際によくお聞きするお悩みをご紹介します。

悩み1.時間の制約|

「社員が忙しく集めるのが難しい。各自で動画視聴させて終わりでもいいか?」

何もしないよりは、実施したほうがいいです。しかし、効果はそれほど高くないことは念頭に置いておきましょう。

なお、実施内容や手順によっては、かえって悪影響となってしまう可能性もあります。注意しましょう。

動画視聴後の負担が多い(強制的にレポートを書かせるなど)と、動画での研修自体にネガティブになる社員は増えます。結果、エンゲージメントは下がります。

短時間でできる施策としては、1~2時間程度の社内勉強会を実施し、育成文化を創っていくことをお薦めします。

悩み2.予算|

「予算はどれくらい取っておけばよいか?安くしたい」

実現したいことによって、予算は変わります。

例えば、メンタルヘルスの啓蒙を行うのみであれば、産業医に1~2時間程度のメンタルヘルス研修の実施で、5~15万円程度でしょう。

メンタルヘルスの問題によっての離職が高いということが起きているのであれば、仕組みづくりから行う必要もあるでしょう。何を解決して、実現したいかを考えていく必要があります。

人や組織の成長に時間はかかるため、時間も予算もかけないで効果を上げることはできません。

なお、研修の予算については、以下のコラムに詳細内容を記載しています。 管理職研修の予算をもっと知りたい 新入社員研修の予算をもっと知りたい

悩み3.費用対効果への懸念|「研修はしたいが、経営陣から“投資対効果は?”と、必ず聞かれる」

人材育成・組織変革において、投資対効果をみるのはとても難しいです。

そのため、人材育成・組織変革においてのゴール設定を、経営陣と一緒に創ることをお薦めします。

※ 難しい場合は、こまめに確認を取って、経営者や責任者のフィードバックを反映させていくことが必要です。

初期から巻き込むことで、経営陣が当事者意識を持ち、研修効果を理解・納得しやすくなります。

それでも難しい場合は、小さいスタートを行うように働きかけるといいでしょう。

悩み4.カスタマイズ範囲|

「どこまで自社向けにカスタマイズをすればいいか?」

カスタマイズの範囲や実施有無は、あくまで企画を考えた上で判断を行うといいでしょう。

基本、研修会社のパッケージは創り込まれています。企画の目的からそれた些末なカスタマイズは行わないほうがいいです。

カスタマイズを行う目的は、研修効果を最大限高めて、課題を解決するためのものとして扱っていきます。

悩み5. 変革スピード|

「小さくではなく、一気に大きく変えていきたい」

組織によっては、急激な変革が必要な場合があります。その場合は、必ず以下を実施しましょう。

・現場が耐えられる体制や、フォローできる体制を創っておく

急激な変革は、自組織の否定と破壊が強くなります。例えば、組織変革を進めることで、離職率やメンタルヘルスの問題が起きる場合も往々にしてあります。可能性を想定し、防ぐための施策・体制を創っておくとよいでしょう。

悩み6.現場の巻き込み|

「研修に対して、現場が非協力的。どう巻き込めばいい?」

当社がおすすめするのは、プロジェクト型にして、現場を巻き込んで行うことです。そうすると、現場も当事者意識を持ちやすくなります。

プロジェクトのチームメンバーは、可能な限りその組織の縮図にしていきます。ハイパフォーマーもローパフォーマーもいれば、協力的な人も非協力的な人もいるとうチームです。

例えば、研修に協力的な人やハイパフォーマーのみ等、一部の傾向に偏った人選で実施すると、前向きな社員とそうでない社員の溝がより一層大きくなってしまうためです。

プロジェクトにアサインされたローパフォーマーがやる気になっていたり、非協力的な人が現場でポジティブな発言をしていると、現場の認知が好意的に変わっていきます。

悩み7.研修期間|

「研修を行う期間や時期はいつがいいのか?」

研修の企画次第です。研修効果を最大化するための時期・内容・頻度などを企画していく必要があります。

ただし、避けるべき時期として当社がよくお伝えするのは、GW前・夏休み・年末年始休暇などの長期休暇の前です。研修でせっかく認知変容・行動変容が起きていても、長期休暇によってリセットされてしまう可能性があるためです。

唯一、長期休暇前にお薦めする研修は、エンゲージメント・モチベーション低下が起きている社員に対するフォロー研修です。長期休暇に入り、組織と離れたときに、家族や友人との関わりで今の組織に居ても仕方ないと思い、離職してしまうケースが多くあるためです。

組織の問題ではなく、自身の問題であっても、組織の問題にすり替えてしまう場合があります。

悩み8.内製化と外注|

「研修の「内製化」と「外注」の割合はどの程度がいいのか?」

組織の状況によって、割合は変わります。組織にどのような課題があり、どのような未来を描きたいかによって変わっていきます。

ただ、よくお伝えするのは、内製化のみ、外注のみというのはNGということです。

内製化のみですと、時代にそぐわない研修内容になりがちです。また、外部の講師だからこそ、参加者の率直な意見や悩みを聞きやすいということもあります。

一方で、外注のみになると、外部への依存度が高くなり、研修や課題に対して、当事者意識が弱くなってしまいます。

状況にあわせて、内製化と外注のバランスを取っていただけるといいと思います。

6)参考|中小企業の社員研修|助成金の活用時の注意

厚生労働省が実施している、社員研修を実施する中小企業への助成金は、以下よりご確認いただけます。

厚生労働省【助成金一覧】従業員の能力を高めたい企業へ

なお、助成金の支給は100%保証されるものではないため、その点は注意が必要です。

当社では、安易に助成金を活用することは、お勧めしません。過去に不正受給を実施する企業多くあったことから、監査は厳しくなっており、申請・支給申請の複雑性が増している側面もあります。想像以上の工数を取られる場合も多いです。

お客様から時々「助成金専門の社労士から、ほとんど手を煩わせないという話だったのに、結局、自分たちで申請を行うことになり、通常業務に支障が出た」、「事前に聞いていた想定していた支給額をもらえなかった」といった声をお聞きすることもあります。

助成金の意義にあった内容であり、申請へのリソースを確保できることを確認してから、助成金の活用を考えてみると良いでしょう。

7)まとめ

本コラムでは、中小企業が実施すべき「自組織の課題を解決する研修」をご紹介しました。

本コラムをお読みいただくことで、中小企業のみなさんが、自組織に必要な研修を企画・運営していただけることを心より願っております。

また、アーティエンスでは、これまで数多くの中小企業のお客様の課題解決のご支援してまいりました。まずはお気軽にご相談ください。

研修でお悩みの方へ

研修は、内容次第で成果が大きく変わります。もしも現在、自社の課題を解決できる最適な研修を探しているのであれば、アーティエンスまでご相談ください。

新入社員研修から管理職研修、組織開発まで、お客様の課題解決にこだわり、多くの実績を生み出してきたプロフェッショナルが、貴社の課題にあわせた最適なプランをご提案させていただきます。

課題を定められない、優先順位付けが難しい等の場合はご一緒に整理することも可能です。その際はぜひお声がけください。