- [ コラム ]

パワハラ防止の鍵!管理職を本気にさせるパワハラ対策の進め方

- 「管理職のパワハラへの意識が低く、何度伝えても対策をしてくれない…」いつまでも変わらない状態に、不安や不満を感じているのではないでしょうか。Job総研による『2023年ハラスメント実態調査』によれば、ハラスメントを感じた経験がある人のうち

- 詳細を見る

中小企業におすすめの管理職研修【8選】|絶対に成功させたい時の進め方も解説

更新日: ー

作成日:2022.9.30

「中小企業におすすめの管理職研修は?」

「内容や事例・費用相場は?」

と悩み、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。

中小企業にとって、管理職は影響力の大きな存在でありキーパーソンです。

事業課題や組織課題を解決するためには、管理職の能力開発は必須といえます。

本コラムでは中小企業を対象に管理職研修におすすめの内容や絶対に成功させたい時の進め方、そして相場観までお伝えします。

※ 本コラムでは、従業員数30~500名程度の組織を中小企業と定義しています。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)中小企業における管理職研修とは?研修の目的と重要性

中小企業のための管理職研修とは「自組織の課題を解決する」ための研修です。

中小企業は大企業よりも景気の影響を受けやすく、事業課題・組織課題が常につきまといます。

事業課題や組織課題を解決するために、「管理職研修は」最も優先度が高く、効果も見込める解決策の一つです。なぜなら、大企業と比較して、中小企業における管理職の存在は大きく、影響力がとても高いためです。

2)中小企業の管理職研修で行うべき内容例【おすすめ8選】

中小企業が管理職研修で行うべき内容例を、4つの区分に分けて記載しました。今感じている課題感と照らし合わせながらご覧ください。

※クリックで研修詳細を確認できます

| 離職・エンゲージメントなどの 組織課題を解決したい | 売上・コストなど 事業課題を解決したい | |

| 現状を変える | ①ハラスメント対策研修 ┗各ハラスメントの意識を強く持たせることで、トラブルを防止する ②1on1ミーティング研修 | ⑤目標設定・管理研修 ┗今の売上を上げるために、どのような目標設定・管理方法が最適かを学ぶ ⑥アンラーニング研修 |

| 長期 目線で 変える | ③心理的安全性研修 ┗心理的安全性を高めることで、離職率を下げ、エンゲージメントを高める ④成人発達理論研修 | ⑦システムシンキング研修 ┗物事のかかわりから、未来の課題にも目を向ける方法を学ぶ ⑧次世代リーダー向け研修 |

「自組織が解決したい課題は何か」を見つけながら研修内容を見つけていきましょう。

新任管理職研修・次世代リーダー研修など、管理職研修の【種類別】に適した研修内容を見つけたい方はこちらから。

3)【事例で学ぶ】中小企業が管理職研修を絶対に成功させたい時の進め方

中小企業の管理職研修を絶対に成功させたい時には、以下のプロセスで進めることが重要です。

1. 企画 : 経営者が、組織の真の課題に目を向ける

2. 準備 : 経営者が、管理職に対して、研修への想いを強く伝える

3. 運営 : 経営者と管理職が共に学び、現場の課題解決へのコミットを高める

4. 研修後フォロー : 管理職が課題を解決するために、経営者は支援する

当社のあるクライアント企業(コンテンツビジネス事業・マザーズ上場会社(当時)・従業員数約200名)の管理職研修の事例を通じて詳しく説明していきます。

1.企画 : 経営者は、組織の真の課題に目を向ける

企画において最も重要なことは、経営者が企画から関与し「組織の真の課題に目を向ける」ことです。経営者として、組織の真の課題に向き合うことは辛く苦しいことですが、目を背けていては課題解決はできません。

本お客様は、管理職研修の企画にあたり、経営陣4名と共に事業課題・組織課題を紐解いていきました。当初、経営陣が認識していた課題は下記のとおりでした。

・ヒット商品の売上が鈍化し、新しい商品が生まれない

・新しいヒット商品を創る気概を、事業部長・管理職からは感じない

・株価も下がり始めている

・部門間を超えたコミュニケーションが、会議以外見られず、雑談もない

・目の前の仕事が忙しくて、新しい商品の企画が全く上がってこない

「現状のままでは今の経営陣が退任した際に組織が崩壊する可能性もあるのではないか」という課題感から、事業部長クラスに管理職研修を実施したいというご要望でした。

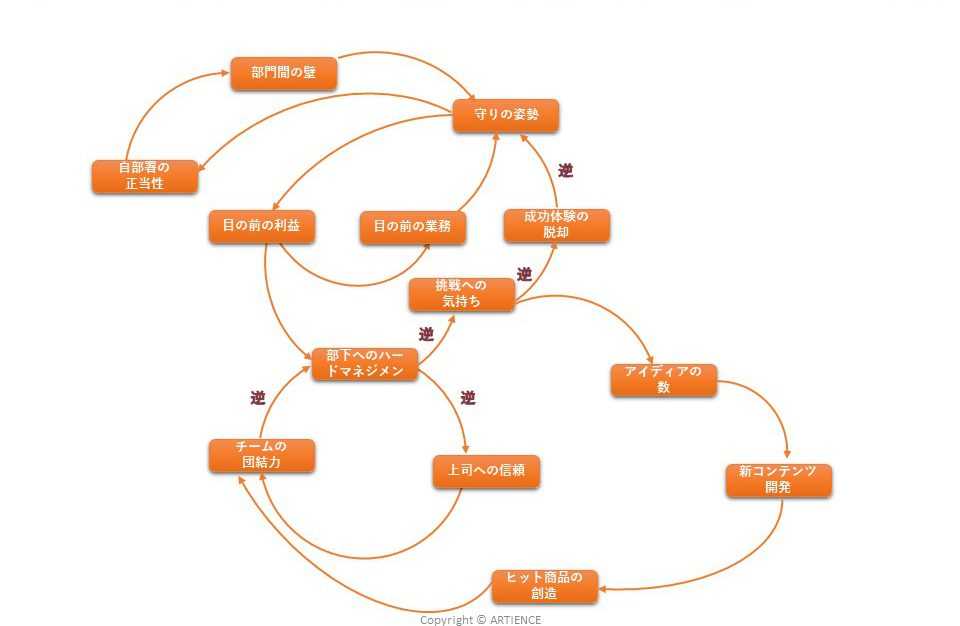

これら課題がどのように絡み合っているのか、システムシンキングという思考法を用いて、課題の全体像を可視化しました。

参考|システムシンキング

※ 当社資料より抜粋(参考までにご覧ください)

上記システム図を簡単に説明すると以下の通りです。

・上司のハードマネジメントが強く、部下から上司への信頼やチームの団結力が弱い

・ハードマネジメントが強いため、部下側は守りの姿勢となり、目先の利益追求を優先

・目先の利益ばかり優先するので、短期目線が強く目の前の仕事しかしない

・目の前の仕事ばかり追うので、自部署だけの部分最適が強くなり、部門間の壁が高くなる

・挑戦意欲も削がれているので、アイディアは出ず、新サービスは生まれない

このシステム図を見て社長であるAさんは激怒しました。

会議室は静まり返りました。担当者であるBさんは、社長であるAさんも含めて、経営陣に問いかけます。

コーポレート本部の責任者である取締役Cさんが、口を開きました。

その日は、これで一旦終了となりました。後日、社長Aさんから「事業部長への管理職研修は行う。私が協力できることはするが、まだ消化できていない部分がある。取締役Cさんのことを信じるから頼む。今、私は前面に出ない方がいいので、具体的な内容などは進めてくれ」というお話がありました。

社長のAさんを含めた経営陣4名が、課題と向き合う覚悟を持ったため、この後、組織は大きく変わっていきました。

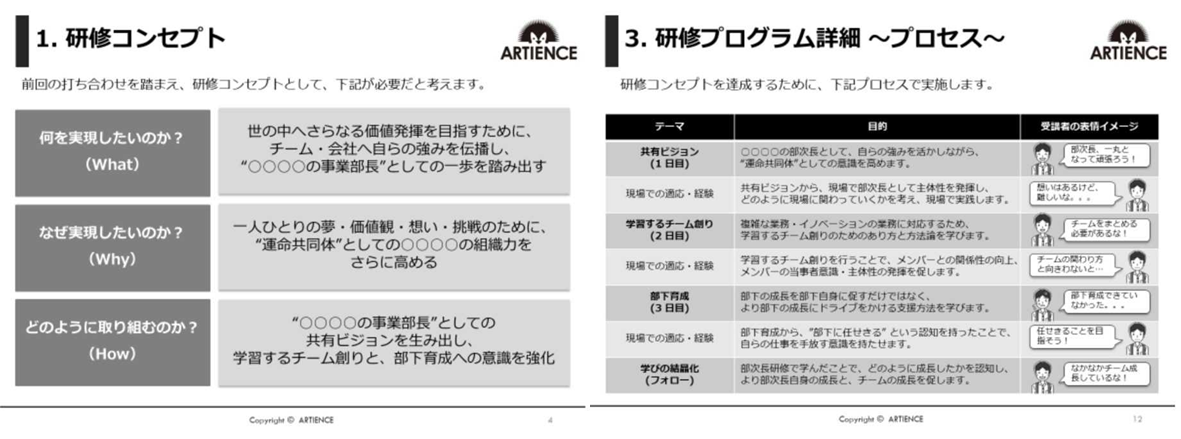

【参考】 本お客様の研修コンセプトと、研修プログラム詳細

研修コンセプトの創り方などの詳細は、【管理職研修】事例を通して効果的な内容と失敗しないポイントを徹底解説!をご覧ください。

2.準備 : 経営者が、管理職に対して、研修への想いを強く伝える

準備では、経営者が、管理職研修への想いを強く伝えることが大切です。経営者が本気にならなければ、管理職は本気にはなりません。

本お客様では、社長のAさんが研修当日に直接メッセージを伝えることになりました。とても険しい表情で、以下のメッセージを伝えました。

正直、私自身、本当に研修を行ったからといって、効果はあるのか?とも思っています。

ただ、私たちボードメンバーも研修に参加しますし、真剣に受講します。

このままでは、わが社の未来は暗い。だから本気で参加してくれ!

参加する管理職の7名は、驚いた表情でしたが、いつもと違うことは感じ取ったようでした。 経営者が、管理職に対して、研修への想いを強く伝えることで、管理職の受講生は大きく変わります。

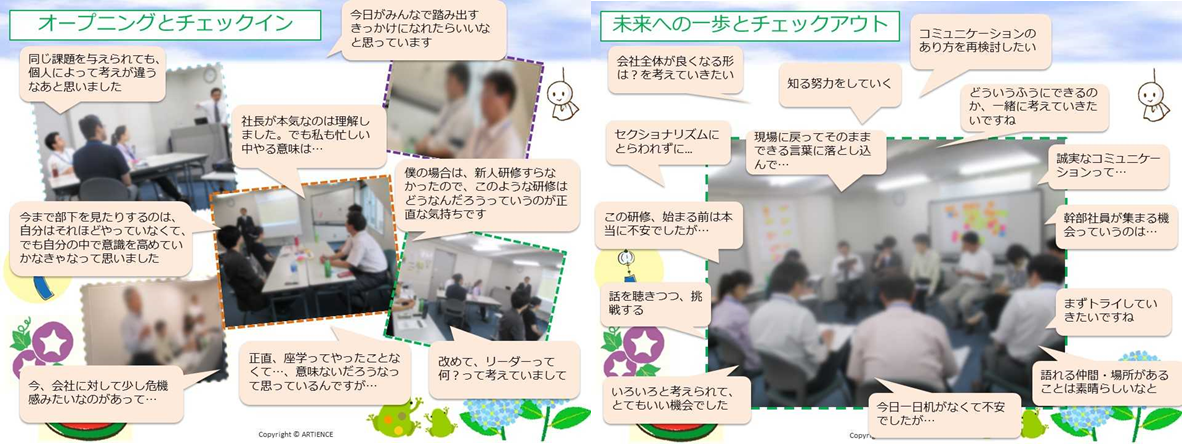

3.運営 : 経営者と管理職が共に学び、現場の課題解決へのコミットを高める

運営時にも経営陣は管理職に本気であることを体現していく必要があります。経営陣も管理職と共に学ぶという姿勢や言動が見えると、管理職のコミットメントも高まります。

本お客様の経営陣は時間の関係上、全3.5日間の研修日程のうち、初日しか参加できませんでした。ただ、初日に経営陣と管理職らが共に学びあったため、経営陣の本気度や変容が、管理職にも伝わっていったようでした。

【参考】経営陣と管理職が共に学んだ研修風景(初日)

研修終了時、社長Aさんは

「他の研修日程もおさえておくべきだった。君たちに支援できることがあったら、言ってくれ」

と参加者全員に伝えていました。また、担当者のBさんに対しては、「まだ一日だが、手ごたえを感じている。事業部長同士が、笑顔でお昼を食べているなんて想像できなかった。あれだけ仲悪かったのに…。アーティエンスさん、Bさんに頼んでよかったよ」と握手を求めてきたそうです。

経営陣が本気になれば、管理職も本気になり、現場の課題にも本気で向きあいます。

4.研修後フォロー : 管理職が課題を解決するために、経営者は支援する

現場に戻ってからは「管理職に丸投げ」はなく、経営陣と管理職の共創・協働関係を創っていくことが重要です。

経営者が一方的に指示を出すのではなく、基本は管理職に任せて、経営陣はかれらの支援をしていく体制を整えるのが良いでしょう。

本お客様では、研修後、以下のような取り組みがでてきたそうです。

・合宿後の、メンバーも巻き込んだボーリング大会

・部門間の活性化

・新サービスの企画立案の増加

上記取り組み内容に関して、経営陣も全面的にフォローしていたとお話を聞いています。

研修が終わった後こそが、スタートになります。より良いスタートがきれるよう、経営者と管理職の協力体制が重要です。

4)中小企業の管理職研修で絶対に避けるべき3つの注意点

本章では、中小企業の管理職研修で絶対に避けるべき、下記3つの注意点をお伝えします。

1. 管理職にのみ課題解決を期待し、変わることを要求する

2. 短期的な目線のみで、すぐに大きな効果を求める

3. 予算もリソースもかけずに行う

1. 管理職にのみ課題解決を期待し、変わることを要求する

経営者が「管理職が悪い。管理職が変わるべきだ」という状況では、課題解決には繋がらず、研修効果も期待できません。

事業課題・組織課題も、特定の人物が悪いのではなく、全員が当事者として関わっています。そして、組織で最も影響力の高い経営者自身こそ、課題解決へのコミットを高め、変わろうとする意識が必要です。経営者が管理職を見ているように、管理職も経営者も見ています。経営者のコミットの程度は、管理職にも透けて見えます。

よくある失敗例としては、管理職に変わることを強要するあまり、洗脳まがいの研修を実施するケースです。洗脳やマインドコントロールのようなものは、一定期間効果がある場合もありますが、長くて一カ月だと言われています。その後は、経営者や組織への信頼も低くなります。そのような管理職を見て、メンバーも不安になります。管理職にのみ課題解決を期待し、変わることを要求しても、かえって逆効果となります。

2. 短期的な目線のみで、すぐに大きな効果を求める

どんなに早くても、半年~1年は効果が出るまで時間がかかるでしょう。大きな変化や根本的な解決をしていくには、中長期な視点で取り組むことが必要です。

以前、あるお客様からこんなご相談を受けました。

・短期的に成果を出すと言う人事コンサルティング会社からコンサルティングと研修を導入

・社員の行動量を増やすために、直属の上司以外への報連相を禁止するルール等を実施

・組織全体でマネジメントが機能し、売上が上がった

一時上手くいったように思われましたが、その後、こんな問題が起きてしまったそうです。

・行動量や数字だけの評価となったため、現場社員が疲弊し、退職者が急増

・直属の上司への報連相のみとなり、パワハラ・セクハラが多発

・売上や数字をごまかすといった、不正が発生

これは専門用語で「システム・リベンジ」と言われます。

一時的に上手くいくけれど、後々大きな代償が来ることを言います。過激なダイエットでリバウンドしてしまうことをイメージいただくと良いかもしれません。

上記のようなシステムリベンジを発生させないためにも、管理職も経営陣もお互いを信じ、中長期的な視点をもって愚直に取り組み続けることが必要です。

3. 予算もリソースもかけずに行おうとする

事業課題・組織課題を解決しようと思うと、お金もリソースも取られます。もちろん、無駄なお金や余計なリソースを使う必要はありませんが、管理職研修の場合は、ある程度の予算とリソースを確保いただくことをオススメします。

よくある失敗例としては、格安パッケージの管理職研修をそのまま導入したり、社長の知り合いのコンサルタントに丸投げで依頼するなどのケースです。これらのケースが上手くいかないということは、ここまでコラムをお読みいただいた皆さんであれば、もうご理解いただけるかと思います。

限られた予算とリソースであっても、まずは、自分たちの事業課題・組織課題を正しく把握し、それらを解決していくための管理職研修として企画検討いただくことを強く推奨します

5)中小企業が実施する管理職研修の相場

研修費用は企業により異なりますが、以下の幅で実施されることが多いです。

1年間当たりの研修費用:100万~1000万

100万円の場合:管理職研修を単発で開催

1000万円の場合:管理職研修を複数日程で開催

なお、1年間のみでは研修効果も一時的になってしまう場合があります。

特に、2)【おすすめ8選】中小企業の管理職研修で行うべき内容例に記載した【長期目線で変える】の内容を実施する場合は、短くとも3年間は継続して実施することをお勧めします。

管理職研修の相場について、詳しくは以下のコラムに記載しています。

管理職研修の費用はどれくらい?相場観を知り、適切な予算を決めよう

6)まとめ

本コラムでは、中小企業が実施すべき管理職研修についてお伝えしてまいりました。何度もお伝えしますが、中小企業が実施すべきは「自組織の課題を解決するための」管理職研修です。

課題解決につながらない管理職研修をしている余裕は、中小企業にはありません。

管理職研修を実施する際のポイントを改めて以下にまとめます。

【中小企業が管理職研修を実施する際の4つのプロセス】

1. 企画 : 経営者が、組織の真の課題に目を向ける

2. 準備 : 経営者が、管理職に対して、研修への想いを強く伝える

3. 運営 : 経営者と管理職が共に学び、現場の課題解決へのコミットを高める

4. 研修後フォロー : 管理職が課題を解決するために、経営者は支援する

【中小企業の管理職研修で絶対に避けるべき3つの注意点】

1. 管理職にのみ課題解決を期待し、変わることを要求する

2. 短期的な目線のみで、すぐに大きな効果を求める

3. 予算もリソースもかけずに行おうとする

アーティエンスは、管理職研修を通じて多くの中小企業の課題解決を行ってきました。自組織の課題を解決していきたいという方はぜひお気軽にご連絡いただければと思います。