-

[ コラム ]

【経営者必見】自身と組織の未来と今を豊かにするためのおすすめの本25選

- 「経営者として会社を成長させたい、そして自分自身も経営者として成長していきたい」そんな想いで、本コラムにたどり着かれたのではないでしょうか。経営者が学ぶべきことは多岐にわたります。財務や会計などの専門的な知識から、人としての器、人間力など

- 詳細を見る

「管理職はつまらない」を脱却し、周囲への悪影響をなくす

更新日: ー

作成日:2022.12.2

「管理職ってつまらない。割に合わない」

管理職研修を実施すると、管理職の方からよく出る発言です。発言内容を紐解くと…

・業務量も多く、責任だって重い

・自分自身の成長を感じる場面が少ない

・経営陣と部下との間で板挟みにあうのがしんどい

といった背景が見えてきます。確かにこのような状況であれば「管理職はつまらない」と考えるのは当然かもしれません。

しかし、そのような状況を放置していても何も改善されません。さらなる悪循環を生んできます。そして、管理職自身や組織全体にとっても辛い未来が待ち構えているでしょう。その悪影響は、

本コラムでは、「管理職はつまらない」と感じている管理職の皆さんの負担が、少しでも軽減できればという想いで作成しました。最後までお読みいただくと「管理職はつまらない」と感じているときの解消方法を理解いただけます。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)「管理職がつまらない」と感じるのは、視野狭窄に陥っているから

管理職がつまらないと感じてしまうのは、管理職が視野狭窄に陥っていることが原因です。

視野狭窄に陥ると、目の前のことをこなしたり解決しようという意識と行動が生まれるため、冷静に全体感を捉えたり、長期的な視点が失われます。自分の想いや考えにも蓋をします。

そして、常に追われているような意識が生まれます。視野狭窄により、下記のような状況が生まれます。

・離職率が高かったり、メンタルヘルスの問題が自チームに起きていて、その解決のみに注力してしまう

・自部署の目標達成のために、他部署と交渉を行い、自部署がいかに優位になるかを考えて行動する

・この業務量と責任を考えると、給与が安くてやってられない

・やりがいを感じず、成長している実感もなければ、機会もない

このような状況が続けば、より視野狭窄に陥るのは当然ですし、「管理職は、つまらない」という考えは強化されていきます。このような状況を打破するためにも、次の章では、「管理職は、つまらない」と感じたときの解消方法をお伝えしていきます。

2)「管理職がつまらない」と感じた時の4つの対処法

管理職がつまらないと感じたときの対処法は、4つあります。

② 経営陣や管理職同士の関係の質の向上

③ 適切な業務調整

④ 管理職としてのありたい姿の探求と、成長予感と実感

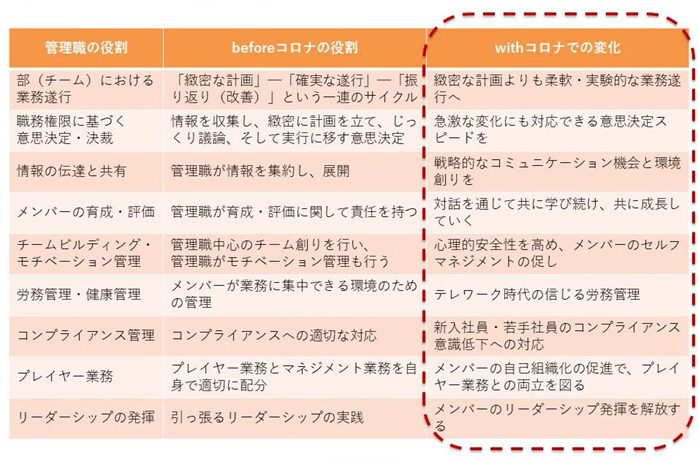

① 管理職としての正しい役割認識

「管理職としての正しい役割認識」を行うことで、管理職自身が何を意識し、行動するかが分かります。管理職は、今の時代にあった管理職の役割を知り、その役割への意識が高まると、視野狭窄が起きにくくなります。

下記は、今の時代に求められる管理職の役割です。

【参考コラム】管理職の新しい役割とは?│管理職不遇の時代を切り拓く

管理職は、今の時代にあった管理職の役割を知る必要がありますし、組織(経営者・人事)としては管理職の役割を提示していく必要があります。

よく見られるケースは、二つあります。

一つ目は、管理職に昇格したはいいが、管理職の役割が分からず、試行錯誤で我流の管理職像を創っていくというケースです。

もちろん、自身にとっての素晴らしい管理職を探求し、実行することは必要ですが、まずは型を教えることが必要です。一般社員から、管理職への意識変革が起きず、苦しむということがあります。

二つ目は、時代にあっていない管理職像を見本にしているケースです。

例えば、部下育成に関してですが、「上司はすべて正解を持っていて、部下を指導し、引っ張らないといけない」という考えを持っている管理職は、多くいらっしゃいます。VUCAと言われる今の時代は、テクノロジーの進化は早いですし、またコロナ禍により求められるスキルが変わってきているにもかかわらず、自分がすべて分かっていなければならないという考えに囚われます。

【参考】一般社員から管理職への意識変革を行うために

一般社員から管理職への意識変革を行うには、新任管理職研修が効果的です。

下記コラムで、新任管理職研修の内容に関して言及していますので、こちらも参考にしてください。

新任管理職研修の必須項目5選|管理職転換期の成功をサポート

新任管理職のためのヒント|6つの心構えと7つの基本スキルを押さえて失敗を回避しよう

② 経営陣や管理職同士の関係の質の向上

「経営陣や管理職同士の関係の質の向上」を行うことで、相手の背景・状況を知り、自身の状況・状況を伝えることができます。そして、どちらが良い悪いではなく、お互いのことを尊重しながら、対話を行うことで、部分最適から全体最適や、短期的視点から中長期的視点に変化していきます。

管理職としては、経営陣や上長の背景を確認しながら、自身の状況を勇気を持って伝えていくことが必要です。また、経営者や人事ができる支援としては、「経営陣や管理職」との対話の場を設けることが有効です。研修やワークショップ、勉強会という形式で、お互い本音を伝えていく場を設けていくとよいでしょう。

理想の管理職像とは|管理職に“あるべき姿”を押し付けてはいけない3つの理由

「経営陣や管理職同士の関係の質の向上」を行うことで、協力体制が生まれ、視野狭窄から解放されます。

【参考】「経営陣や管理職同士の関係の質」がよくないケースに関して

下記のような状況に陥ります。

経営陣との関係の質がよくない場合は、「言われたことをただやる」や「経営者の正解を探し続ける」という状況が起きます。

※ ここでの経営陣との関係の質がよくない場合とは、管理職が本音を言えず、忖度するような関係を指します。管理職同士の関係の質が良くない場合は、自分の部署のことばかりの部分最適になります。

③ 適切な業務調整

「適切な業務調整」を行うことで、管理職は自身が行うことに、意識も行動も集中できます。管理職は、どうしても業務量や責任が多くなります。そのため、経営陣や事業責任者は、管理職に対して戦略や方針をもとに管理職が何に集中すればいいかを示し、必要に応じて業務調整を行う必要があります。

管理職自身も、戦略や方針の背景が分からない場合や、明らかに自身の業務量が多く、責任範囲が広い場合は、業務調整を依頼する必要があります。勇気を持って状況を伝えなければ、業務量が多く、責任範囲が広い状況は変わりません。「適切な業務調整」を行うことで、意識と行動が集中するポイントが明確になるので、視野狭窄から解放されていきます。

【関連記事】『業務量多い管理職』問題を解決【原因別】経営者・人事が取るべき対策を紹介

管理職に対して、アドオンで仕事が振られるケースです。「経営者や事業責任者が新しい施策を思いついた際に、管理職をプロジェクトオーナーやプロジェクトマネージャーにする」や、「管理職が不足しているので、複数の部署を兼任させる」などです。

このような状況が起きると、管理職が集中すべきところが増えてしまい、結局はすべてが中途半端に終わります。経営者や事業責任者は、戦略や方針に対して、「選択と集中」を明確にして、管理職に役割や仕事をアサインしていく必要があります。

管理職が不足していると感じている経営者や事業責任者の方は、 管理職不足に陥る根本的な原因は?リスクを回避するための2つの解決策のコラムをお読みいただくといいかもしれません。

④ 管理職としてのありたい姿の探求と、成長予感と実感

「管理職としてのありたい姿の探求と、成長予感と実感」を行うことで、管理職自身が内発的動機でありたい姿を見出し、成長予感を持ちます。ありたい姿との差分を解消していくことで成長を実感します。

管理職は、管理職としてどうありたいかを考えてみるといいでしょう。

【実践的なマネジメント】 優れた管理職になるためのおすすめ本18選

※「これから先のキャリアへの悩みに関するおすすめ本3選」を参考にしてください。

経営者や人事が支援できることとしては、研修やワークショップなどで、管理職としてのありたい姿を探求する場を設けるといいでしょう。

下記コラムをご参考ください。

理想の管理職像とは|管理職に“あるべき姿”を押し付けてはいけない3つの理由

「管理職としてのありたい姿の探求と、成長予感と実感」を行うことで、内発的動機を促し、前向きに仕事ができます。受け身ではなく、管理職として主体的に行動するので、視野狭窄から解放されていきます。

【参考】「管理職としてのありたい姿の探求と、成長予感と実感」ができていないケースに関して

管理職に対して、あるべき姿を会社から押し付けるケースです。VUCAと言われる世界は、「今日の正解が明日は不正解になっている」ということさえ起きます。あるべき姿が提示できない世界になってきています。それにも関わらず、会社からあるべき姿を提示し、現場と乖離があると、管理職に迷いが生じます。また、外から与えられたものだと、受け身の姿勢は強くなりますし、経営者の答えを探します。そして経営者の期待を下回ることが多く、仮に応えることができても、超えることはありません。

3)「管理職がつまらない」を放置すると生じる2つのリスク

管理職がつまらないままでいるリスクは、2つあります。

自組織に対して、現在への影響と、未来への影響です。

② 未来への影響 : 管理職候補が育たない

① 現在への影響 : チームのパフォーマンスと、エンゲージメントが低下する

管理職がつまらないままでいると、チームのパフォーマンスと、エンゲージメントが低下します。

管理職がつまらない状態だと、管理職自身が仕事に対して受け身になります。経営者や事業責任者から言われたことしかしません。そうなると、期待以上のチームパフォーマンスは発揮されませんし、多くの場合は期待にさえも到達しないでしょう。

※ ネガティブな影響とは、「性格が悪い(攻撃的、反抗的)」、「怠け者(労力を出し惜しむ)」、「周りを暗くする(愚痴や文句ばかり言う)」と定義されています。

腐ったリンゴの実験は、パフォーマンスだけではなく、エンゲージメントにもネガティブな影響が伝播されていきます。組織への不満も多くなり、組織に対してのエンゲージメント(従業員エンゲージメント)は低くなります。また、管理職が言われたことしかせずに、怠け者になったり愚痴を言ったりすれば、仕事へのエンゲージメント(ワークエンゲージメント)も低くなります。

このように管理職がつまらないままでいると、チームのパフォーマンスと、エンゲージメントが低下します。

② 未来への影響 : 管理職候補が育たない

管理職がつまらないままでいると、管理職候補が育ちません。管理職がつまらない状態だと、部下から見ると管理職は憧れの存在にはなっていません。管理職が疲れていて、愚痴や不平不満を周りに吐き出していると、部下は、「管理職はつまらないもの」と思いますし、管理職になりたいとも思わないでしょう。

実際、当社の若手社員・中堅社員の研修の際に、「上司を見ていると、管理職になりたいとは思えない」という声は多くあります。管理職が、未来の管理職になり得るメンバーのロールモデルになっていないのです。

「管理職がつまらないままでいるリスク」は下記2つあり、影響がとても大きいです。

② 未来への影響 : 管理職候補が育たない

組織は、管理職がつまらないという状況を改善していく必要があります。そして、管理職自身も、自チームをはじめ、周りへの影響を考えていく必要があります。

4)それでも、管理職がつまらないと感じるときの対処方法

ここまでの対処方法やリスクを踏まえても、「管理職はつまらない」と感じる管理職は、管理職という役割が現時点では適切ではないのかもしれません。

下記の対処方法のいずれかを考えるといいでしょう。

・降格を申し出る・降格させる

スペシャリスト(専門職)への配置転換を行う

組織側としては、「スペシャリスト(専門家)への道を用意し、提示する」のもいいでしょうし、管理職本人は、「スペシャリスト(専門家)への希望を伝える」のもいいでしょう。管理職としてやる気がなく、周りへ悪影響を与え続けるのであれば、活躍できるポジションを用意することが必要です。

例えば、当社のお客様の事例(メーカー、200名規模)ですが、管理職として不平不満を言い続けていた管理職Aさんがいました。Aさんは、自身の売上目標は達成するのですが、チームメンバーは未達者が増えていました。自身も同行したりしていますが、結果は出ず、自身で管理職を外してほしいと、上長に伝えます。その後、一般社員に戻りましたが、大口顧客を担当することになり、会社の売上にとても貢献しています。

プレイヤーとして、最大限の力を発揮できる「スペシャリスト(専門職)への配置転換を行う」ことも一つの方法です。

降格を申し出る・降格させる

管理職がつまらないと思うのであれば、降格を申し出ることも一つの方法です。組織側は、降格を促すことも必要です。管理職として機能せず、管理職としてやる気がないのであれば、周りに悪影響しか与えません。

管理職本人から降格を申し出た場合は、適切なポジションや報酬を用意すれば問題ありませんが、組織側から降格を促す場合は、細心の注意が必要です。「管理職がつまらない」という管理職でも、降格を受け入れないケースが多いです。理由は、「給与が減る」と「できない人というレッテルを貼られる」ためです。

そのため、降格させる場合は丁寧に対応することが必要です。

下記内容は押さえておく必要があります。

・管理職としての育成支援や、フォローは行ってきたか

・降格の可能性がある前に、挽回の機会を渡していたか

降格は、扱い方が難しい側面もありますが、最終的には実施することも必要です。

配置転換や降格を希望する、もしくは実施する前に、下記コラムを参考にして、管理職の適性なども見ていただくといいでしょう。一時の感情や状況で、自身のキャリアを狭めてほしくないと思っています。

・管理職の資質とは何か?│管理職として向き合うべきこと

・管理職の悩みとは?│解決するための有効な対処方法も説明

・管理職に向いていない人に共通する3つの特徴|改善方法やキャリア支援も詳しく解説

5)まとめ

「管理職がつまらないと感じる原因」は、視野狭窄に陥っていることが原因とお伝えしました。そして、「管理職がつまらないと感じたときの対処方法」として、下記のようなアプローチもお伝えしました。

② 経営陣や管理職同士の関係の質の向上

③ 適切な業務調整

④ 管理職としてのありたい姿の探求と、成長予感と実感

管理職がつまらないと、短期的(チームメンバーのパフォーマンスとエンゲージメント)と、中長期的(管理職候補の育成)の両方に悪影響があります。

本コラムを通して、管理職の方は、自身の影響力を考えてこの状況をどのように乗り越えていくのか、経営者・人事の方は、組織側として、支援できることは何かを考えていただければ嬉しく思います。

経営者・人事の方からのご相談も受け付けております。

管理職のみなさんが「管理職は、つまらない」の原因である視野狭窄から解放され、管理職として周りに素晴らしい影響を与えてほしいと思っています。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

※ 本気に【「管理職はつまらない」から脱却するには|4つの対処法を詳しく解説】が、ジョブズゴー内で紹介されました。