-

[ コラム ]

日本は多い!管理職になりたくない人│管理職が希望・憧れの存在になるために

- 「『管理職になりたくない』という声が聞こえてきて管理職不足が心配…」「管理職に昇進したいという意欲がないため、社員の成長が停滞している…」このような状況が起きていると組織の未来に不安を感じることでしょう。日本能率協会マネジメントセンターが2

- 詳細を見る

管理職に向いていない人の3つの特徴│チーム力低下を防ぐために

更新日: ー

作成日:2022.11.25

新たな管理職を選任する際、「管理職に向いていない人物を選任して、組織のパフォーマンスを下げたくない」と考えることでしょう。

管理職に向いていない人が管理職になると、次の2つのリスクが生じるため、適切な人材を選出することは非常に重要です。

② チームのエンゲージメントの低下

それではどのような人が管理職に向いていないかというと、自身の考えにこだわり、独りよがりの判断や行動をする人です。

自分の考えにこだわり過ぎていては、適切な判断ができず、適切なマネジメントもできません。具体的には、下記3点が特徴として挙げられます。

② 人として未成熟な人(リーダーシップの観点)

③ 昔の成功体験に囚われている人(プレイヤーの観点)

本コラムでは、上記内容の詳細や対策をお伝えします。

管理職に向いていない人を選出して、組織にネガティブな影響をもたらさないためにも、このコラムを参考にしてください。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)管理職に向いていない人に共通する3つの特徴

管理職に向いていない人とは、自身の考えにこだわり、独りよがりの判断や行動をする人です。

自分の考えにこだわり過ぎていては、適切な判断ができず、適切なマネジメントもできません。具体的には、下記3点が特徴として挙げられます。

② 人として未成熟な人(リーダーシップの観点)

③ 昔の成功体験に囚われている人(プレイヤーの観点)

それぞれ説明していきます。

① 組織としての視点・視座が持てない人(マネジメントの観点)

組織としての視点・視座が持てない人は、管理職に向いていないでしょう。

なぜなら、短期目線と部分最適でしか物事を見れないため、管理職として求められる組織の中長期的成長や、他部署と連携を取って全体最適を考えた役割を果たすことができないからです。

管理職は、もちろん短期成果も求められますが、組織の中長期的成長を行うことも求められます。それにもかかわらず、自チームの短期的な目標ばかりに固執するようでしたら、管理職としては向いていないでしょう。

例えば、営業部のマネージャーが売上達成のために、メンバーに対して強いプレッシャーの指示のみを行うなどもこれに当てはまります。もちろん、時には部下の成長のために強いストレッチを与えることなどは必要ですが、目標達成のためだけに行っているのであれば、要注意です。

部下は疲弊して退職したり、メンタルダウンが起きる可能性もあります。そして、ナレッジなども何も積み上がらないということが目に見えています。

本来であれば、部下が最大の成長を遂げるギリギリの目標を設定した上で部下の成長を心から願い、成果を出すための支援をしながら、組織の結果を出すための施策を準備しておくことが求められます。管理職として成果を出しながら、組織を成長させる施策を検討していくのです。

組織としての視点・視座が持てない人は、短期目線と部分最適でしかものを見れない人であり、管理職には向いていません。

② 人として未成熟な人(リーダーシップの観点)

人として未成熟な人は、管理職に向いていないでしょう。

なぜなら、未成熟だと自身や自部署のことしか考えないためです。管理職として求められる全体最適を考えた他部署との連携を実行することができません。

管理職は、もちろん自身だけではなく、自部署の成果と成長を求められますが、全体最適を考えたチーム管理も求められます。それにもかかわらず、自身や自部署のことしか考えないのであれば、管理職には向いていないでしょう。管理職に向いていない人は、自部署のことしか考えないため、他部署よりも自分たちが優位に立つことや、部署間の勝ち負けに拘ったりもします。

例えば、開発部に対して、営業部からの仕事の依頼で、社内ルールから外れて、対応が難しい内容を依頼されることもあるでしょう。この時に、開発部のマネージャーが、「ルールから外れているからできない」と、営業部の話を聞かずに依頼を断るなども当てはまります。

もちろん、状況的にリスクを考えると、営業部からの依頼を断らないといけないケースもあるでしょう。ただし、これでは、顧客ニーズを満たせない場合も多く出てきますし、営業部も開発部への仕事の依頼を躊躇してしまいます。そうすると、売上は減少し、会社へのダメージは大きくなります。

本来であれば、営業部と共に対話・議論をしながら、「できる方法はないか」と代替案を探していくことが必要です。そして、営業部が安心して開発部に相談や依頼ができるような体制を整えておくことや、緊急対応の時はリソースを調整するなども必要です。

管理職として全体最適を踏まえて、他部門と連携しながら、成果を出していく必要があります。人として未成熟な人は、自身や自部署のことしか考えられず、管理職には向いていません。

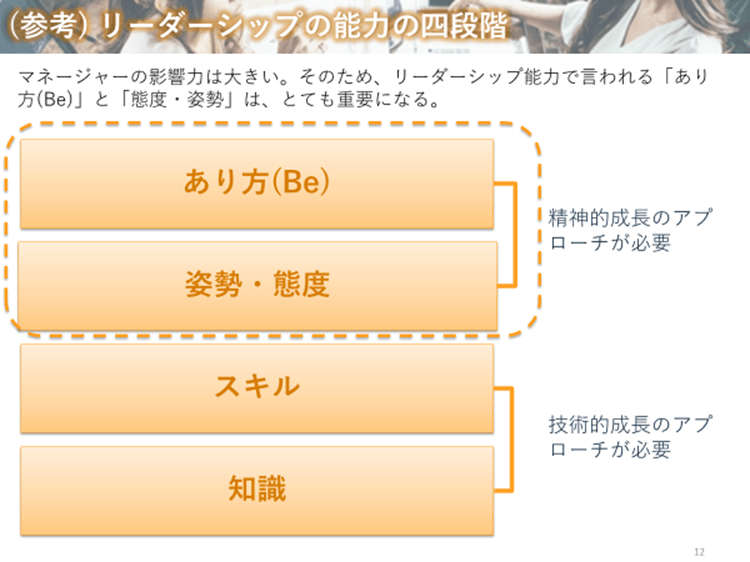

リーダーシップの能力の四段階という考え方があります。リーダーシップの高い人は、知識やスキルだけではなく、人としてのあり方や態度も素晴らしいと考えられています。

逆に、リーダーシップの低い人は、人としてのあり方や態度も残念です。例えば、上には媚び、下は軽んじるようなあり方等です。人としてのあり方や態度が残念な人は、管理職には向いていません。

※下記図:「学習する組織入門

」を参考に当社で作成

③ 昔の成功体験に囚われている人(プレイヤーの観点)

昔の成功体験に囚われている人は、管理職に向いていないでしょう。

なぜなら、昔の成功体験に囚われていると、変化を嫌い、変化できなくなるからです。そのため、時代にあった施策を考えることを実行することができません。管理職の経験が全て使えないわけではありませんし、時代が変わっても本質的に変わらないこともあります。ただし、VUCAと言われる今の時代は、変化のスピードがとても速いです。そのスピードについていけなければ、その状況にあった施策を考えて実行できないため、管理職に向いていないでしょう。

例えば、行動量にやたらとこだわる管理職もこれに当てはまります。行動量はもちろん重要ですが、今の時代はさらに品質を求められます。「作れば売れる」という時代ではありません。そのため、どれだけ効率的に効果を生むかを考えていく必要があります。

メーカーのお客様ですが、営業部長が過去の営業スタイルに囚われて、上手くいかなかったケースがあります。コロナ禍前は、既存営業で足しげく通う営業スタイルが中心でした。ただ、コロナ禍直後の緊急事態宣言になった際は、そのような営業が難しいため、必要に応じてオンライン商談や、新しい取り組みとしてECサイトを新しく創るなどの取り組みもありました。しかし、オンライン商談も当たり前となった今、またコロナ前の営業スタイルに戻ろうとしており、現場社員の反発だけではなく、経営者からも苦言が出ています。昔の成功体験にこだわり、変わりきれない状況が起きています。

会社から落とされた戦略・作戦を、行動量で実現するという戦術で実施するだけでは、今の時代には通用しません。この方法は、単純なビジネスモデルや高度成長期には機能しますが、VUCAと言われる今の時代には通用しません。

自身の経験から導き出された昔の成功体験に囚われている人は、管理職には向いていません。

2)管理職に向いていない人が、管理職になると生じる2つのリスク

管理職に向いていない人が管理職になるリスクは、「チームパフォーマンスの低下」と「エンゲージメントの低下」です。

管理職に向いていない人が管理職になると、「チームパフォーマンスの低下」と「エンゲージメントの低下」を起こし、結果として『「退職者数」が増え、残ったメンバーへの「負担」が増え、「エンゲージメント」が下がり、「退職者」が増える』という、最悪の循環を引き起こしてしまいます。

具体的なリスクの例としては、下記内容があります。

| 管理職に向いていない人によって起こるリスク | ①チームパフォーマンスの低下 | ②エンゲージメントの低下 |

|---|---|---|

| 組織としての視点・視座が持てない人 (マネジメントの観点) |

組織から求められている自チームの目標を、正しく把握すること(全体最適・中長期的観点)ができない。 | 組織から求められている自チームの目標を正しく把握できていないため、部下に偏った情報を渡す。 |

| 人として未成熟な人 (リーダーシップの観点) |

目先の自チームの成果しか考えておらず、部下・チームの成長を促さないため、目標に追われ続けたり、目標の未達が続く。 | 部下の成長の糧となるミスや失敗を許容することができず、部下が自ら修正して成果を出すサイクルが生まれない。 |

| 昔の成功体験に囚われている人 (プレイヤーの観点) |

会社を取り巻く新たな変化に対応した先手の新しいアイディアを出すことができない。 | 部下の新しいアイディアを受け止めないので、部下がやる気をなくす。 |

① チームパフォーマンスの低下のリスク

管理職に向いていない人が管理職になると、チームパフォーマンスの低下のリスクがあります。

組織としての視点・視座が持てない人(マネジメントの観点)に関して

組織としての視点・視座が持てない人(マネジメントの観点)は、組織から求められている自チームの目標を、正しく把握すること(全体最適・中長期的観点)ができません。短期目線と部分最適でしか物事を見れないため、経営陣が求めている本来の考えや想いを理解できません。

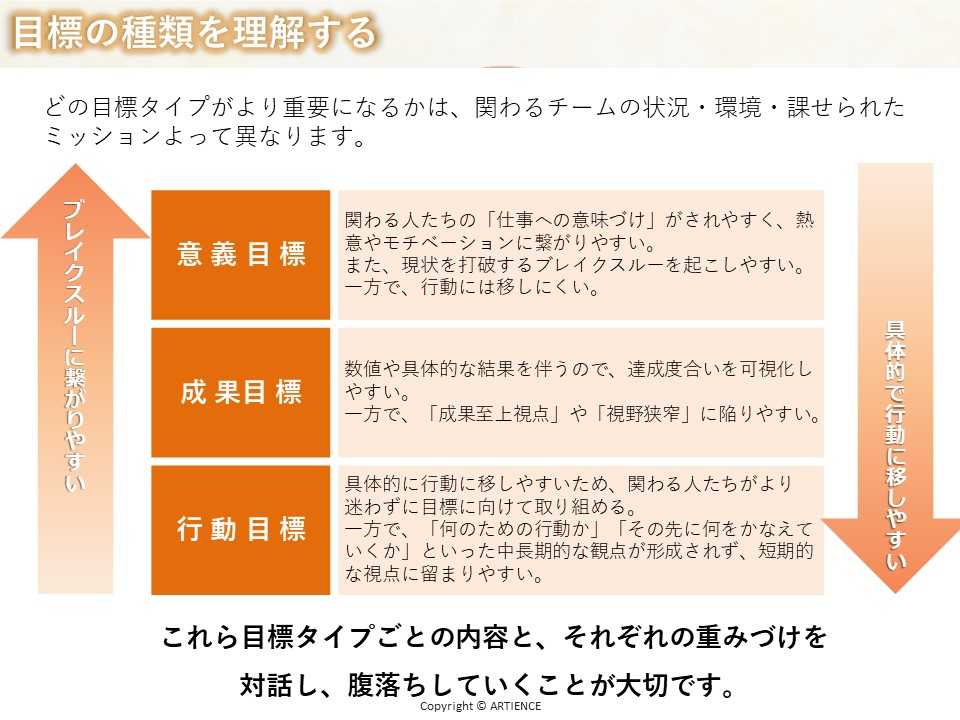

例えば、営業部の管理職でしたら、自チームの数字のみに拘る傾向が見られます。経営陣が求めている数字の背景などの理解ができていないためです。目標には、3種類あると言われますが、意義目標への理解が弱い傾向が見られます。そして、成果目標と行動目標に基づいたフィードバックが多くなります。

【参考】 当社、管理職のための目標設定・管理研修のテキストより抜粋

人として未成熟な人(リーダーシップの観点)に関して

人として未成熟な人(リーダーシップの観点)は、目先の自チームの成果しか考えておらず、部下・チームの成長を促さないため、目標に追われ続けたり、目標の未達が続きます。

自身や自部署のことしか考えられないため、「自分が(今)良ければいい」という思考に陥りがちです。自チームのメンバーはもちろん、他部署のことはよりおざなりになります。

例えば、開発部の管理職でしたら、障害やクレームを○○%に抑えるという目標があった場合、必要以上に、営業部からチャレンジングな注文は受けなくなりますし、自分たちで新しいチャレンジをしようという意識もなくなるでしょう。「言われたことをちゃんとやればいい」という文脈になるケースが見られます。

昔の成功体験に囚われている人(プレイヤーの観点)に関して

昔の成功体験に囚われている人(プレイヤーの観点)は、会社を取り巻く新たな変化に対応した先手の新しいアイディアを出すことができません。

いつの間にか時代遅れになり、気付いたら、競合他社との差が広がり、顧客離れが起きてしまう可能性があります。

例えば、顧客とのコミュニケーション量が受注を生むという成功体験があった営業部の管理職が、「とにかく顧客と会え」という指示を出したとします。ただし、現在は残業時間の削減などもあり、多くの人は時間に追われています。

一方で競合他社は、顧客管理システムから顧客の購買行動を分析し、効果が最大化するタイミングで顧客とのコミュニケーションを取り、そ例外は良質な情報を提供するメルマガで接点を設けるという仕組みを取るとします。その結果、いつの間にか顧客離れが起きる可能性があります。

② チームのエンゲージメントの低下

管理職に向いていない人が管理職になると、チームパフォーマンスの低下のリスクがあります。

組織としての視点・視座が持てない人(マネジメントの観点)に関して

組織としての視点・視座が持てない人(マネジメントの観点)は、組織から求められている自チームの目標を正しく把握できていないため、部下に偏った情報しか渡せません。

偏った情報を渡すと、2つのケースが起こります。

一つ目は、部下は組織全体を見れなくなるため、自部署や自分のことしか考えなくなります。

二つ目は、部分の目標だけになると、結果目標・行動目標への意識が強くなるため、仕事のやりがいを持てなくなることも多くなります。これでは、組織へのエンゲージメントは低くなってしまいます。

例えば、営業部の管理職が、会社全体の目標やビジョン、他部署との連携などの話をせずに、自部署の目標ばかり話していたら、部下は自部署の目標への意識と行動のみになるでしょう。自部署のことしか考えなかったり、何のためにこれをやっているのかと不毛な気持ちになり、退職リスクもあります。

人として未成熟な人(リーダーシップの観点)に関して

人として未成熟な人(リーダーシップの観点)は、部下の成長の糧となるミスや失敗を許容することができず、部下が自ら修正して成果を出すサイクルが生まれません。

部下の成長の糧となるミスや失敗を許容することができなければ、部下は言われたことしかやらなくなりますし、チャレンジしようという気にもなりません。

例えば、開発部の管理職が、新サービス開発の企画を部下が持ってきた際に、必要以上に失敗を恐れて企画を却下し、ダメ出しをし続ければ、部下は自分で企画を考えようとは思いません。また、管理職が企画を持ってこいと言っても管理職の答えを探し、より良い企画が生まれることはないどころか、物足りないものが多くなるでしょう。管理職の期待に沿った企画ができたとしても、想いがない企画なので、コミットも低くなるということも出てきます。

昔の成功体験に囚われている人(プレイヤーの観点)に関して

昔の成功体験に囚われている人(プレイヤーの観点)は、部下の新しいアイディアを受け止めないので、部下がやる気をなくします。

どのような時代においても、若いメンバーの方が時代のトレンドへのアンテナが高く、発想力が豊かです。それをただ否定するとメンバーのやる気はなくなります。

例えば、ITなどが疎い営業部の管理職に対して、若手社員から、「これからの時代はSNSをもっと活用したほうがいい」という提案があったとします。管理職自身が知らないことから、「何となくうまくいかない」と思い、若手社員のせっかくのアイディアを話も聞かず、否定します。これでは、若手社員のエンゲージメントは下がってしまいます。

3)管理職に向いていない人に対する2つの対応策

管理職に向いていない人に対して、組織はどのように対応すればよいかは下記2点あります。

①足りない部分を育成する

②スペシャリスト(専門家)への道を提示する

それぞれ説明していきます。

①足りない部分を育成する

始めから全てできる人はいませんし、「管理職に向いている人の方が少ない」、これが現実です。だからこそ、管理職としてのスキルを学び、成長していく必要があります。そして、組織は管理職の成長を支援していく必要があります。

管理職への成長支援ですが、具体的には2つの方法があります。

・新入社員・若手社員から育成

・管理職になってからの育成

それぞれ詳しく説明していきます。

新入社員・若手社員から育成

管理職になる直前に、「組織として視点・視座が持てない」、「人として未成熟だ」、「昔の成功体験に囚われている」と言われても、対応が難しい場合が多いためです。

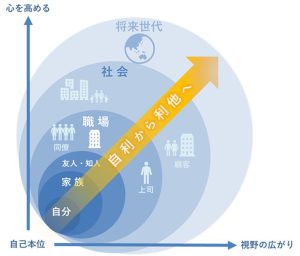

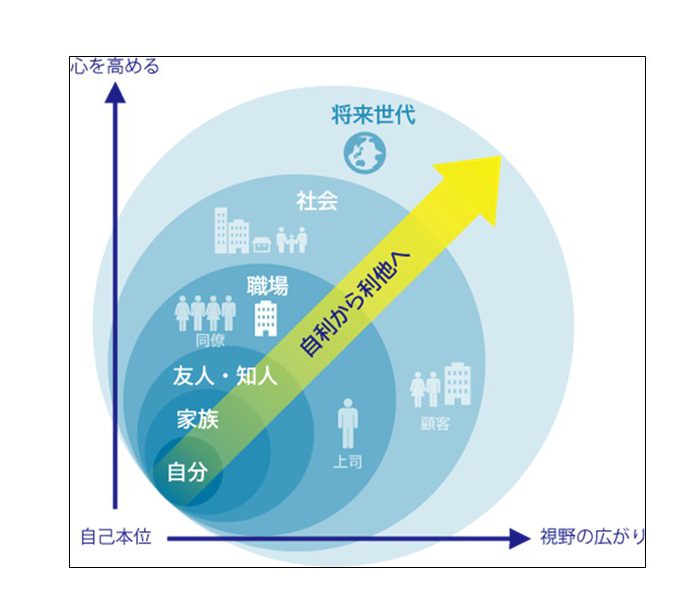

「組織として視点・視座が持てない」と「人として未成熟だ」に関しては、早い段階から自利利他の精神を育んでいく必要があります。若手の頃は、人としての成熟度が低いのが普通であり、そのため視座も低くなり視野も狭くなります。自利利他(※)の精神を持てば、視点や視座は高くなっていきます。

※ 自利利他:当社コーポレートサイトの私たちの想いより

当社がご支援している、あるメーカーの新入社員Aさんの成長のエピソードをご紹介します。

新入社員フォロー研修での振り返りを通して、自身の身勝手さに気付き、とても落ち込まれていました。人事からも、Aさんの能力はとても高い評価でしたが、「器用貧乏でいい加減なところがあり、利己的だ」と話していました。

ただし、研修中に同期のBさんと自身の違いに気付きました。二年目フォロー研修時は、全く違った人になっていました。まさに人が変容している瞬間に出会えました。上司や同僚、そして後輩からも、頼りにされていました。今は30代に入ったばかりですが、チームリーダーになり、管理職候補として期待されています。

管理職になってからの育成

「管理職になったばかり」のケースと「管理職になって時間が経っているケース」の2つのケースを説明します。

まず、管理職になったばかりのケースは、新任管理職研修を行い、一般社員から管理職への意識変革を行うといいでしょう。明確に変わったということを認知することで、自身の未熟な部分と向き合うことが可能です。成功する新任管理職研修に含まれる”3つのポイント”とは?|失敗例も紹介 のコラムあわせて御覧ください。

最も手を焼くパターンは、管理職になって時間が経っているケースです。管理職に登用した後に、管理職に向いていないことが分かり、育成しなければいけないためです。

若手社員の時のようにゆっくり育成することは難しくなりますし、また新任管理職のように管理職の役割を伝えたとしても、今更感を持たれてしまうこともあります。「管理職に向いていないため育成する」際は、管理職に対して正しい自己認知を渡す機会を設けることです。

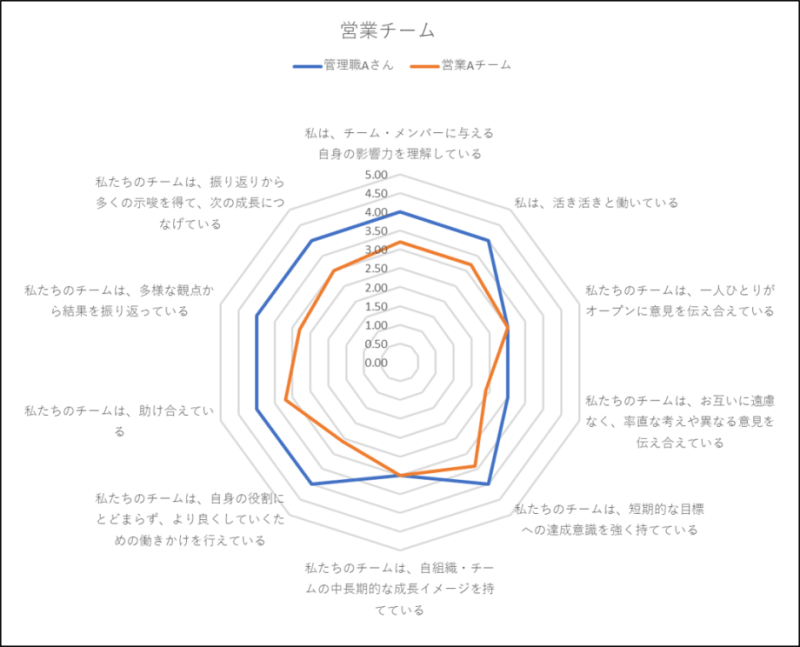

「360度評価などのサーベイを用いて、対話の場・上長との1on1を設ける」ことや「管理職が自身と向き合う厳しい研修」を実施します。

一つ目に関しては、例えば、「360度評価などのサーベイを用いて、対話の場・上長との1on1を設ける」に関しては、当社の管理職向けのパルスサーベイOarをもとにお伝えします。下記のようなサーベイ結果をもとに、管理職とメンバーとのチームの状態のギャップを見ることができます。これらを基に、管理職同士での対話やチームメンバーとの対話、管理職とその上司との1on1で使用します。

※ 対話の場合は、外部ファシリテーターが入ることを推奨します。場が荒れた場合に収拾がつかなくなったり、もしくは有耶無耶で終わるケースが考えられるためです。

【参考】アーティエンスの管理職向けパルスサーベイOarのサンプル

二つ目の厳しい研修については、「声を大きく出す」や「管理職をただ単に詰める」などではなく、管理職の認知変容・行動変容が起きる内容にすることが重要です。

具体的には以下のような内容の研修です。

・コンフォートゾーン(ぬるま湯の状態)からの脱却厳しい環境や厳しい課題の中で良い経験をする。

・視野・視座・視点の転換経営者体験や顧客体験などの今の立場とは違った体験の中で、新鮮な発見などの感情が起こる経験をする。

・自己評価と他者評価を照らし合わせることでの認知変容360度評価シートを渡すことや、上司・部下へのインタビューをすることなどで、他者評価を受け取る機会を持つことや講師から研修中の具体的な行動に対する客観的なフィードバックを受け取る機会を持つ。

詳しくは、管理職・マネジャーに対して「厳しい管理職研修が必要では?」と思った時に考える3つのステップ を御覧ください。

②スペシャリスト(専門家)への道を提示する

本人に管理職の希望もなく、育成支援をしたにもかかわらず、管理職に向いていないと組織が判断した場合は、「スペシャリスト(専門家)への道を用意し、提示する」のもいいでしょう。

※ もちろん育成支援はしっかり行い、慎重な判断が必要です。

スペシャリスト(専門家)になることで、世の中への価値発揮、そして組織や周囲に対しての貢献が大きくなりますし、本人のやりがいにもつながります。時代的にも、昇格するだけが素晴らしいキャリアではなくなってきています。

営業の方でしたら、大口顧客のみの担当や新規顧客開拓などでもいいでしょう。エンジニアでしたら、実業務を行ってもらいながら、他のエンジニアの技術的な相談を受けるテクニカルリーダーという立ち位置を設けることが可能です。

世の中・組織・周囲へのポジティブな影響や自身のやりがいを考えた上で、スペシャリスト(専門家)への道を提示することも必要です。

【参考】それでも、管理職に向いていない人は、降格することも一つの対応策

最終手段として、管理職から降格するという対応方法があります。これは明らかに、組織に悪影響を与えている場合に限ります。

例えば、「目標達成もできず、チームメンバーの離職率が高い」や「セクハラ・パワハラが起き、再三、注意や懲戒処分なども行ってきた」などです。これでは、管理職としての役割を全うしていません。

ただし降格させる場合は、細心の注意が必要であり、以下内容は押さえておく必要があります。

・人事制度上問題(法的にも)はないか?

・管理職としての育成支援や、フォローは行ってきたか?

・降格の可能性がある前に、挽回の機会を渡していたか?

降格は、本人にもチームにも大きな影響を与えますので、慎重に対応していく必要があります。管理職に登用した後に、管理職に向いていないというパターンは、難易度が高いですが、育成支援や降格で対応していく必要があります。

管理職に登用した後に向いていないと感じた時は、下記コラムもご参考ください。

・

「管理職の能力が不足している」と思った時に押さえておく視点と対応策・仕事をしない管理職ってどうすればいい?~3つの対応法と注意点~

・管理職が潰れる4つの原因&3つの悪影響|潰さないための3つの対処法

4)まとめ~管理職育成ならアーティエンスがおすすめ~

「『管理職に向いていない人』とはどんな人なのか?」、「どのように育成したり、扱ったりすればいいのか」を説明しました。管理職に向いていない人とは、自身の考えに拘り、独りよがりの判断や行動をする人であり、具体的には、下記3点の特徴があります。

① 組織として視点・視座が持てない人

② 人として未成熟な人

③ 昔の成功体験に囚われている人

管理職に向いていない人が管理職になると、チームパフォーマンスとエンゲージメントの低下を招いてしまうため、育成などの対応が必要となります。

ただ「管理職に向いていない人」と早々に諦めるのではなく、コラム内容をご参考に、何が足りないのかを理解し、組織として支援していただければと思います。

当社では、これまでも多くの企業様の管理職育成をご支援してきた実績やノウハウがあります。ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。

本コラムによって、素晴らしい管理職が増えることを願っております。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。