-

[ コラム ]

【よい例・悪い例あり】管理職が知っておくべき目標設定を徹底解説

- 「管理職の目標設定はどうすれば良いのか?」管理職の目標設定は、とても重要な業務の一つです。毎期、必ず行わなければならないものの、何だか気が乗らない…、手を付けるのが億劫だ…そんな方も多いのではないでしょうか?しかしながら、目標設定がうまくい

- 詳細を見る

管理職のあるべき姿などない!事例から学ぶ自組織にあった管理職像

更新日: ー

作成日:2023.9.28

「管理職が組織が期待する、あるべき姿に近づかない…」

「管理職が受動的でモチベーションが低く、成長が見られない…」

こうした悩みを抱える組織は、管理職に対して「あるべき姿」に囚われすぎているのかもしれません。現代では「あるべき姿」ではなく「目指したい管理職像」を設定することが求められています。

過去には、管理職のあるべき姿が明確に存在していました。しかし、不確実性の高い現代では、管理職の役割は時代や環境により変化し続けているため、管理職のあるべき姿も変わり続けています。

本コラムでは、歴史を紐解きながら管理職のあるべき姿の変化を解説します。そして、「あるべき姿」ではなく「目指したい管理職像」を設定することの大切さと具体的な進め方を事例を用いて説明します。

本コラムを参考に、自組織にあった「目指す管理職像」を見つけていきましょう。目指す管理職像をもとに育成を行うことで、管理職の成長を実現できるでしょう。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

▼【解説動画】9分で分かる|管理職に“あるべき姿”の押し付けはNG!組織に必要な管理職像とは?

1)管理職のあるべき姿は、時代や環境によって変わる

まずはじめに、前提として「管理職のあるべき姿」は、時代・地域・組織によって異なります。 その時々で、求められる事が変わるためです。管理職の歴史を紐解くと、理解が進みます。

| 管理職の歴史 | 管理職(マネジメント)の あるべき姿 |

管理職(マネジメント)の あるべき姿の背景 |

その時代の 代表的なクライシス |

| 1900~1920年 | 組織の活動を計画し、実行に向けて指揮・調整・統制する。 | 効率化・大量生産の時代 ※ フランスの経済学者 アンリ・ファヨール(1841ー1925年)が初めて「管理職・マネージャー」を定義 |

・日露戦争 ・第一次世界大戦 |

| 1921~1940年 | 利益の最大化・効率化を(トップと共に考え)実行する。 | 組織論が熱を持ち出す時代

・化学的管理法 |

・世界恐慌 ・第二次世界大戦 |

| 1941~1960年 | 現場労働力の自律・自走にも意識しながら、利益の最大化・効率化を(トップと共に考え)実行する。 現場のモチベーション管理を行う。 |

「やる気」「モチベーション」の時代

・人間科学論 |

・第二次世界大戦(太平洋戦争)終戦 ・冷戦の構造化 |

| 1951~1970年 | 企業の目標・戦略を現場に伝える。 現場に目標を設定する。 現場を育成・評価する。 専門的な知識・ノウハウを提供する。 |

「予測できる未来」目標管理の時代

・ドラッカーの目標による管理(MBO) |

・ベトナム戦争 ・オイルショック |

| 1971~1990年 | 「品質管理」。 ビジネス効率を向上させるためのマネジメントの14の原則(ウィリアム・エドワーズ・デミング) |

品質管理の時代

・ジャパンクオリティ |

・チェルノブイリ原子力発電所事故発生 ・天安門事件 |

| 1990~現代 | 経験学習・チーム学習を行い常に学び続ける体制を構築する。 情報管理(情報資産の運用)を行う。 |

「VUCA World」――先の見えない時代へ

・学習する組織 |

・リーマンショック ・東日本大震災 ・新型コロナウイルス感染症 |

時代や地域、そして組織のフェーズによって、求められる管理職像は変わります。

特に今の時代は激動です。 そのため管理職にあるべき姿を押し付けてはならないのです。その理由を、次の章でご紹介していきます。

2)管理職にあるべき姿を押し付けてはいけない3つの理由

管理職にあるべき姿を押し付けてはいけない理由は、3つあります。

・あるべき姿は状況によって変わり、組織に悪影響を与える場合がある

・あるべき姿は内発的動機付けを止め、管理職・チームも成長せず、組織の発展も鈍化する

・あるべき姿は次世代リーダーの育成に悪影響がある

では上記の内容を、それぞれ詳しく各項目で具体的にお伝えしていきます。

① 管理職のあるべき姿は、状況によって変わり、組織に悪影響を与える場合がある

冒頭で説明したことも含まれますが、具体例を交えてお伝えします。 日本を代表する大手電機メーカーで起きた事例です。

世界中にインパクトを起こす商品を作っていましたが、アメリカを代表する企業であるGEが開発したシックスシグマという品質管理のマネジメント方法を取り入れます。マネジメントのあるべき姿を、より戦略的に売上・利益を追及することにしていきました。そのことにより、株価を上げて企業価値を高めることを想定していました。

ただし、そのマネジメント方法を入れたことで、「自由にモノづくりをする」、「役員と現場の距離が近く、建設的な意見をぶつけ合う」風土が無くなります。そして、ヒット商品が無くなり、売上・利益も下がり、株価はとても下がっていきました。

このように管理職のあるべき姿は、状況によって変わるため提示をすると、悪影響を生むことがあります。

② 管理職のあるべき姿は、内発的動機付けを止め、管理職・チームも成長せず、組織の発展性も鈍化する

外側(経営者や研修会社)から「管理職としてのあるべき姿」を提示されると、その正解に応えようとはしますが、正解に応えた後に、さらに水準が上がりそれに応えなければという状態が続きます。

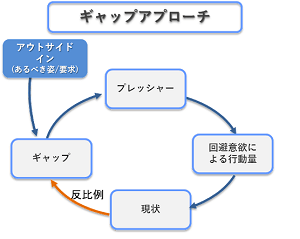

図にすると下記のサイクルが回り、学術的にはギャップアプローチと言われる構造に陥ります。

管理職は、「管理を徹底し、目標を達成しろ」と言われます。

その目標を達成しても、離職などの別の問題が起きれば、「離職を無くすために、部下のモチベーションを上げろ」と言われます。

あるべき姿が常に外から提示され続けると、管理職は言われたことしかしなくなります。これでは、管理職・チームの成長は停滞し、組織の発展も鈍化するでしょう。

③ 管理職のあるべき姿は、次世代リーダーの育成に悪影響がある

管理職のあるべき姿を提示するということは、組織・上から正解を提示するということです。

その状況に慣れると、次世代リーダー候補である管理職らが、上から正解を与えられるという習慣が芽生え、経営者になってからも正解を探すようになります。

経営環境や事業環境は常に変化し、時には答えがない中突き進む必要があったり、自分で正解を導きだす必要があります。経営環境とは常に正解がない世界なのです。経営者が正解を探しているようでは、今の時代を生き残ることはできません。

当社のお客様で経営者の方から、次世代リーダーを担う管理職が頼りないという意見をお聞きしました。ただ、お聴きするうちに「全部経営陣が答えを持っているから、それを実行するのが管理職だ」という考えを持っていたことがわかってきました。管理職のあるべき姿を提示し続けた事例と言っていいでしょう。

これでは、自分たちで正解を創る経験が乏しいため、次世代リーダーの育成は難しいでしょう。

3)管理職のあるべき姿ではなく「目指したい管理職像」が重要

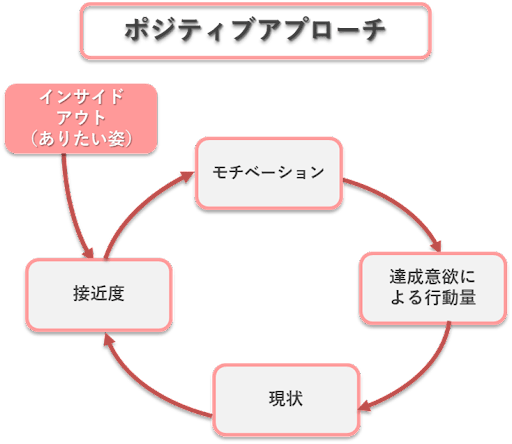

管理職のあるべき姿ではなく「目指したい管理職像」が重要な理由は、管理職の内発的動機付け(インサイドアウト)を促し、当事者意識と主体性を育むためです。

具体的には、先ほどのギャップアプローチではなく、ポジティブアプローチという考えを用いてます。

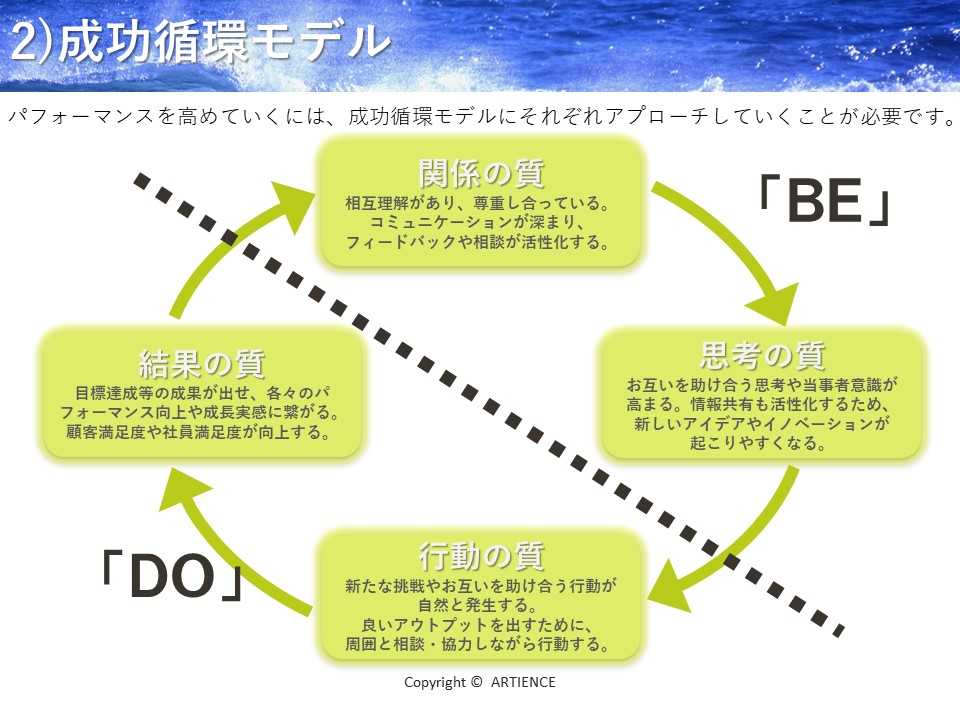

ポジティブアプローチを用いる中で、自身が想いを持って「目指した管理職像」を探していきます。「目指した管理職像を見つける」→「管理職のモチベーションが上がり、行動する」→「目指した管理職像に近づく」→「さらに発展させようとする」という循環が生まれます。

例えば、管理職が、「部下が当事者意識と主体性持つための支援を行い、そのこと売上達成と、チーム力の向上」を促すと考えます。

自身の想いが強まるので、想いと行動が一致し、自身の目指したい管理職像に近づきやすくなります。目指したい管理職像に近づくいている感覚が生まれれば、さらによりよくしたいと意欲が育まれ、好循環が大きくなります。

管理職のあるべき姿を提示するのではなく「目指したい管理職像」を、管理職自身が創っていくことが重要です。

4)事例から学ぶ「目指したい管理職像の創り方」~管理職のあるべき姿からの脱却し、管理職のパフォーマンスを上げる~

下記プロセスで進めていくことで、組織が「目指したい管理職像」を共創することが可能です。

1. 管理職と、経営陣の関係の質を高める

2. 自組織の課題や、取り巻く環境を探求する

3. 素晴らしい未来と、今ある課題を解決するために、目指したい管理職像を創る

4. 管理職・経営陣が、お互いへの期待とリクエストを伝える

※ 注意点:管理職が勝手に決めるでは、組織との方向性に違いが出ます。経営陣と管理職が、「目指したい管理職像」を共創することが大切です。

イメージしやすいように、ある会社様(中小メーカー、社員数200名程度)の事例を通して、説明していきます。本お客様の背景はこのようなものでした。

・インバウンドが崩壊して、売上が大幅に減少

・原料確保に対して、輸入先の状況の先読みが不可

・コスト削減のために、派遣社員の契約を終了

・社員の業務負担の増加

・テレワークになり、社員の状況が見えない

経営陣はパニックになりながらも、状況を整理し、一旦は経営陣の指示によって、これらの困難は乗り越えられた。

困難を乗り越えられた一方、経営陣は、今まで以上に管理職への物足りなさを感じていました。

管理職として、より素晴らしいパフォーマンスを上げるにはどうしたら良いかを考えていくことになりました。当社は先の章でのテーマ管理職のあるべき姿を提示するのではなく、目指したい管理職像を共創しましょう」とお伝えしました。

経営陣と管理職の勉強会を起点に「目指したい管理職像」を共創することになりました。

① 管理職と、経営陣の関係の質を高める

まずは管理職と経営陣の関係の質を高めることが重要です。関係の質が高くなければ、結局「経営陣の考えのみになってしまう」こともあります。

関係の質とは、ただ表面上の仲がいいということではありません。お互いオープンに考えや、背景などを伝えあえる関係です。耳障りのいい言葉だけではなく、耳が痛いこともお互い伝えていく関係なので、建設的な衝突も起きます。

本お客様では、まずはじめにポジティブインタビューを用いて、お互いの素晴らしさや強みを理解するワークを行いました。それによってお互いの意外な一面や、想いを知り、より相手を理解しようという状況が生まれ、管理職と、経営陣の関係の質が一定レベルまで上がりました。

ワークの前は経営陣の前で基本無言で、「YES」という状態だった管理職に「自分たちの意見や、経営陣に対して質問する」等の変化が見られ始めました。

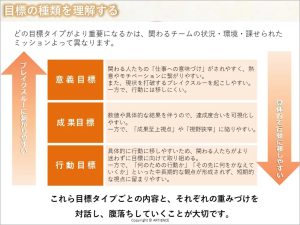

【参考】勉強会で使用した資料の一部

② 自組織の課題や、取り巻く環境を探求する

目指したい管理職像を考えるには、まず自組織の課題や、取り巻く環境を知ることが必要です。

しかしここで、「自組織の課題は何か?」というアプローチをすると、失敗する可能性があるので、この話題はあくまで慎重に扱うことが必要です。

本お客様では、「学習する組織入門」という書籍を用いながら、勉強会を行い、自組織と照らし合わせていきました。

システム思考という内容を学ぶ段階になり、自組織の課題と向き合うことになります。

まずは他社の事例を通して、システム思考の優位性を学び、その上で自組織のシステムを描いていきました。自組織の課題や、取り巻く環境を理解していきました。

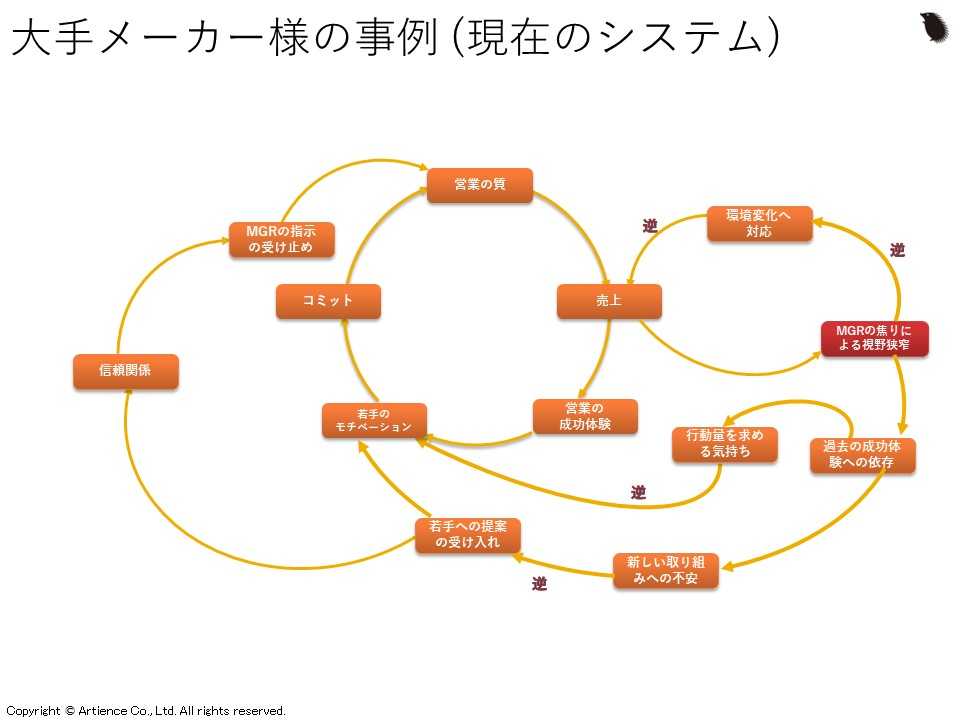

下記システム図の企業は、昔は「行動量を増やせば、物が売れた」が、今は「行動量では売れないので、営業の質を上げることが必要」と考えて、ソリューション営業・インサイト営業を取り入れました。また、大手研修会社によるクリティカルシンキングを若手社員に引き詰めたそうです。

しかし、管理職が昔の成功体験に囚われて、若手社員が進める新しいやり方を否定し、時代に適応できていないという内容です。

【大手メーカー様の事例】

| 課題意識 | 詳細 |

| 若手の挑戦を抑制し、成長機会を奪っている | 過去の成功体験をマネージャーが大切にしているため、若手社員からの提案などへの理解が薄い。そのため、若手社員の挑戦する気持ちを抑制し、成長の機会を奪っている。 |

| マネージャー層が戦略を、現場にフィットできていない | VUCAといわれる変化の激しい現代社会では、経営陣のみが戦略を考える方法は、対応ができない。そのため、マネージャーが現場から顧客の声を拾い、経営陣へ提言をすることや戦略と現場のギャップをアジャストすることが求められる。ただし、過去の指示命令の方法が習慣化され、今求められている戦略へのアプローチが行えていない。 |

| 時代にあった営業が行えていない | 足で稼ぐ営業スタイルに捕らわれ、ソリューション営業・インサイト営業ができていない。顧客ニーズの変化などから競合との差別化が難しくなっているため、ソリューション営業・インサイト営業が求められるが、理解も実践もされていない可能性がある。 |

【状況・課題感をシステム図によって可視化】

③ 素晴らしい未来と、今ある課題を解決するために、目指したい管理職像を創る

課題や取り巻く環境が見えた後、その上で自分たちはどうしていきたいのかを考えていきます。

「本当はどうしたいか?どのような未来を望んでいるのか?課題を乗り越えるにはどうしたらいいのか?自分たちができることは何か?」を、お互いオープンに話していくことが必要です。

本お客様は、「学習する組織入門」の共有ビジョンという内容を学びながら、目指したい管理職像をそれぞれ探求していきました。

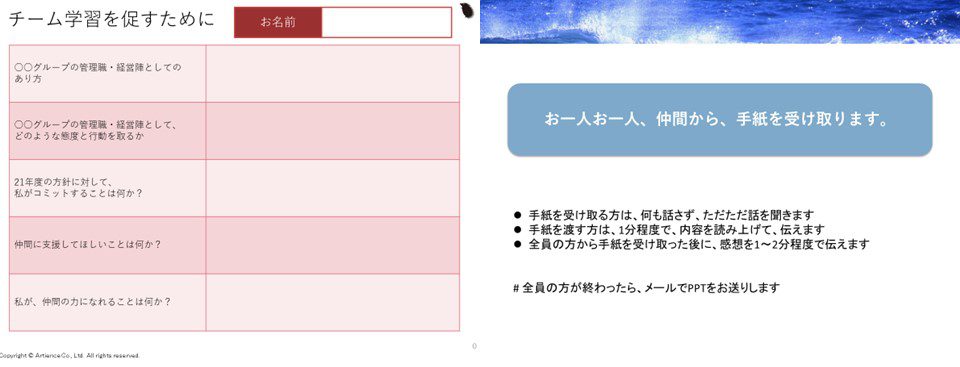

④ 管理職・経営陣が、お互いへの期待とリクエストを伝える

目指したい管理職像を創っても、それを実際に実行しなければ意味はありません。

管理職と経営陣が、実行するためのワンチームになることが必要です。本お客様は、最後に一人ひとり期待とリクエストを伝えていきました。

【参考】勉強会で使用した資料

本プロセスを踏み、アフターストーリーとして、下記のような変化がありました。 勉強会の実施後、ある管理職の方が、全員に改めてお礼メールを送っていました。

みなさんの手紙を読み、振り返りをしながら、私自身はどのように変わりたいのだろうか自問自答していました。いろいろな言葉が浮かんできましたがたどり着いた答え「より謙虚に」でありたいと思っています。仕事に誇りと責任を持ち、ここまで続けてきたつもりですが、皆さんのお話を聴き、手紙を読みながらお伝えしきれていないことが多くあることに気づきました。

相手に通じていない、理解されていないのは、私自身の中に正しいことを言っている、している、だからいいじゃないかという驕りがあり、解りやすさ、丁寧さ、優しさに欠けていたのではないか。また、多面的な見方が不足していたものもあったのではないかと今感じています。

話を聴くと、素直な気持ちで見て、考えること、学び続けること・・・勉強会から多くの大切なものをいただきました。これからもみなさんと学び続けたいと考えています。 また、全社員の学びの場をみなさんと共に創りあげていきたいと強く願っています。

そして、管理職と経営陣のミーティングでは、ぎこちないようではありますが、管理職から提案があったり、経営者への反論もあるようです。

5)まとめ

これからの時代は、管理職のあるべき姿を提示するのではなく、組織と管理職で目指したい管理職像を、共創していく必要があります。

管理職のあるべき姿を提示することは、組織の今にも、未来にも悪影響を与えます。組織の文化を壊したり、管理職は成長せず、次世代リーダーの育成にもつながりません。

「目指したい管理職像」を、管理職と経営陣で共創していくことこそが必要です。 下記プロセスで、ぜひ自組織にあった「目指したい管理職像」を創っていただければと思います。

1. 管理職と、経営陣の関係の質を高める

2. 自組織の課題や、取り巻く環境を探求する

3. 素晴らしい未来と、今ある課題を解決するために、目指したい管理職像を創る

4. 管理職・経営陣が、お互いへの期待とリクエストを伝える

目指したい管理職像を創りたいということがありましたら、ぜひ弊社にお気軽にご相談ください。

「目指したい管理職像」を共創することで、みなさんの組織の未来と今がさらに素晴らしいものになることを願っております。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。