-

[ コラム ]

パワハラ防止の鍵!事例から学ぶ管理職を本気にさせるパワハラ対策の進め方

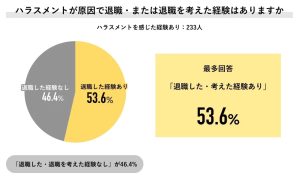

- 「管理職のパワハラへの意識が低く、何度伝えても対策をしてくれない…」管理職のパワハラへの意識が低いと、職場のパワハラはなくなりません。そして、Job総研による『2023年ハラスメント実態調査』によれば、ハラスメントを感じた経験がある人のう

- 詳細を見る

6割が管理職不足を感じている│短期的・中長期的な解消方法を説明

更新日: ー

作成日:2022.10.13

「「管理職が不足している状態から抜け出せない…。」

経営者・人事責任者の方から、このような漠然とした悩みをよくお聞きします。

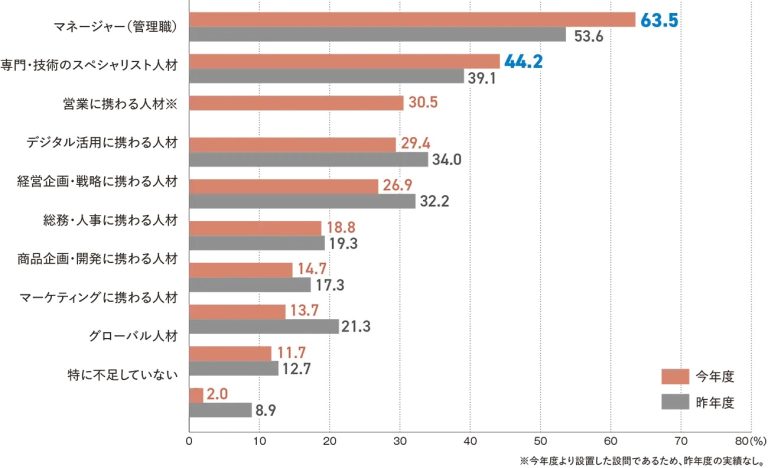

2022年にタナベコンサルティングが実施した「人材採用・育成・制度に関する企業アンケート調査」によると、6割以上が「マネージャー(管理職)が不足している」と回答しており、その数は年々増加しています。

※引用:とくに不足している人材は「マネージャー」 6割と最多/タナベコンサルティング調査|SalesZine(セールスジン)

一方で原因がはっきりせず、対策に迷っているのではないでしょうか。

そこで本コラムでは、管理職不足に陥る原因と解決への糸口を解説しています。また、具体的な解決方法を2つ提案します。

経営層と現場と繋ぐ鍵となる管理職の不足を解消することで、組織にポジティブな変化をもたらしましょう。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

▼【動画でも解説】13分で分かる|【経営者必見】当てはまったら要注意!管理職不足に陥る組織の特徴5つ

1)管理職不足に陥る5つの原因と解決への糸口

管理職不足の原因は、社員の能力の問題ではなく、すべて組織側の問題と捉えることが必要です。

「管理職になれる人材がいない」、「管理職候補になってほしい人材が、成長しない」と、社員に目を向ける企業もありますが、それでは、いつまでたっても管理職不足の状況は変わりません。

組織側の問題として、下記5つの原因が上げられます。

①管理職の能力要件が定義されていない

②管理職候補の能力開発がされていない

③若手・中堅社員に管理職になることへの希望を持たせられていない

④経営者が現場に介入しすぎる

⑤経営者が未来の組織図を描けていない

それぞれを詳しく説明していきます。

① 管理職の能力要件が定義されていない

管理職の能力要件が定義されていないと、「どのような人物を管理職として採用すればいいのか」、「どのように管理職として育成すればいいか」、分からないため管理職不足の状況は、慢性的になります。

例えば、中小企業・ベンチャー企業では、人事制度や評価制度がそこまでしっかり作られていない企業も多く、人事制度の内容と実態に乖離があります。人事制度も評価制度も名ばかりで、運用されないため、管理職も管理職候補も育たないという状況が起きます。

管理職の能力要件が定義されていないと、採用も育成もできず、管理職の不足は続いていくでしょう。

解決に向けて:まずは、管理職の人材要件を作成する

人事制度の変更は負担の大きな施策です。そこで、管理職の採用や育成の際に、まずは管理職の人材要件を作成することからお薦めいたします。下記コラムもぜひ参考にしてください。

・管理職に求められる能力要件とは?~短期成果と中長期成長の両立するために~

・管理職に向いている人とは?~3つの特徴を知り、2つの観点で育てる~

② 管理職候補の能力開発がされていない

管理職候補の能力開発がされていないと、管理職は育たず、管理職不足は続きます。

例えば、中小企業・ベンチャー企業では、社員研修は新入社員研修と新任管理職研修のみという会社も多いです。

しかし、会社からの支援もなく勝手に管理職になり得る人材が増えていくというのは難しいです。社員の能力開発を行わないと、さまざまな問題が起きますが、管理職不足もその一つでしょう。

解決に向けて:「管理職が今困っていること」を解決できる能力開発を行う

管理職の人材要件を決めて能力開発を行うことも可能ですが、大掛かりになり多くの時間を要する可能性があります。その際は、「いま、管理職が困っている課題・起こしている課題」を解決するための管理職研修から行うことも一つの方法です。下記コラムもぜひ参考にしてください。

・効果的な管理職研修の内容とは?失敗しないポイントを事例で徹底解説!

・中小企業におすすめの管理職研修8選|絶対に成功させたい時の進め方を解説

③ 若手・中堅社員に管理職になることへの希望を持たせられていない

若手社員・中堅社員が、「管理職の忙しさ・責任の重さ・疲労感」などを見て、管理職になることに希望を持たなくなる場合もあります。

実際に筆者が若手社員研修で聞いた発言では

「管理職になっても、なにもいいことはない。仕事量も多いし、プライベートの時間は全く持てていなさそう。給与も時給換算したら、下がるんじゃないの?」

といった発言がありました。

管理職不足は、若手社員・中堅社員が管理職になることに希望が持てないと起き得る問題です。

解決に向けて:管理職の役割や業務調整を行う

管理職の役割や、業務調整などを行うことも必要です。

下記コラムにて、これからの管理職の位置づけや自組織・時代にあった管理職の役割定義をご紹介しています。

・【事例あり】管理職の役割に起きた変化と、自組織が強化すべきポイントを見つけよう

・「管理職になりたくない」理由とその対処策│組織と社員の今と未来に向けてできること

管理職の役割や業務調整を行うことで、管理職自身の成果創出や成長が促進され、結果的に管理職未満の社員の「管理職になることへの期待」に繋がるかもしれません。

④ 経営者が現場に介入しすぎる

経営者が現場に介入しすぎると、管理職自身も育ちませんし、もちろん管理職候補も育ちません。そもそも管理職が機能しなくなります。特に中小企業・ベンチャー企業では、このケースがとても多いです。

当社のお客様でも、経営者が若手社員の営業活動について、管理職や中堅社員に事細かにアドバイスをしているケースを拝見しました。

こうした状況は管理職や中堅社員の主体性ももちろん、機能自体を奪ってしまいます。具体的な部分は管理職に任せなければ、いつまでも管理職は経営者の声を待つ状況が続くでしょう。

経営者が介入することで、管理職候補や現管理職が十分に育たず、管理職不足を起こしてしまいます。

参考:レポートラインのルール作りと徹底を行う

レポートラインのルールをしっかり作り、経営者が現場に介入し過ぎない状態を作ります。また、ルールを作った後は、経営者と言えどもルールに反することがあった場合は、注意・指導が入るようにします。

⑤ 経営者が未来の組織図が描けていない

経営者が未来の組織図を描けていないと、管理職がどの程度不足するのかもわかりません。

「管理職が不足している。このままではスケールできない」という中小企業やベンチャー企業の経営者が、ありたい姿を描けていないケースもあります。ありたい姿を描けていなければ、管理職がどの程度不足しているのかもわからない状態になります。

経営者が未来を描くことで、どの程度管理職が必要なのか、不足しているのかが分かります。

参考:経営者が未来の組織図を描くために

経営者は未来を創ることが仕事の一つですが、どうしても現状の売上や利益に追われることが多くあります。未来を創るための仕事をするための時間を取ったり、経営者合宿などを行うことをお薦めします。

ご紹介したケースは、社員の問題ではなく、まずは経営者の問題として捉える必要があります。そうでなければ、管理職不足という状況から脱するのは難しいでしょう。

2)管理職不足で起きる5つの悪影響

管理職不足が起き続けると、4つの悪影響があります。

①チームとして機能せず、パフォーマンスや生産性が低下する

②メンバーの成長を促せない

③メンバーのエンゲージメントが下がる

④管理職が疲弊し、離職リスクやメンタルヘルスのリスクがある

⑤コンプライアンス問題などの不祥事のリスクが上がる

それぞれ詳しく説明していきます。

① チームとして機能せず、パフォーマンスが低下する

管理職不足になると、部下に対して適切なマネジメントができないため、チームのパフォーマンスは下がりますし、そのことにより成果も出なくなります。

よくあるケースとしては、部や課の兼任を行い、どちらのチームにも中途半端な関わり方になるケースや、片方のチームへの関わりが極端に弱くなり、気付いたらパフォーマンスが出ていないということが起きます。特に後者のケースは問題がないと思っていたチームのパフォーマンスが上がらなくなるということがあります。

管理職が不足すると、チームとして適切に機能せず、パフォーマンスが低下するという影響が起きます。

参考:

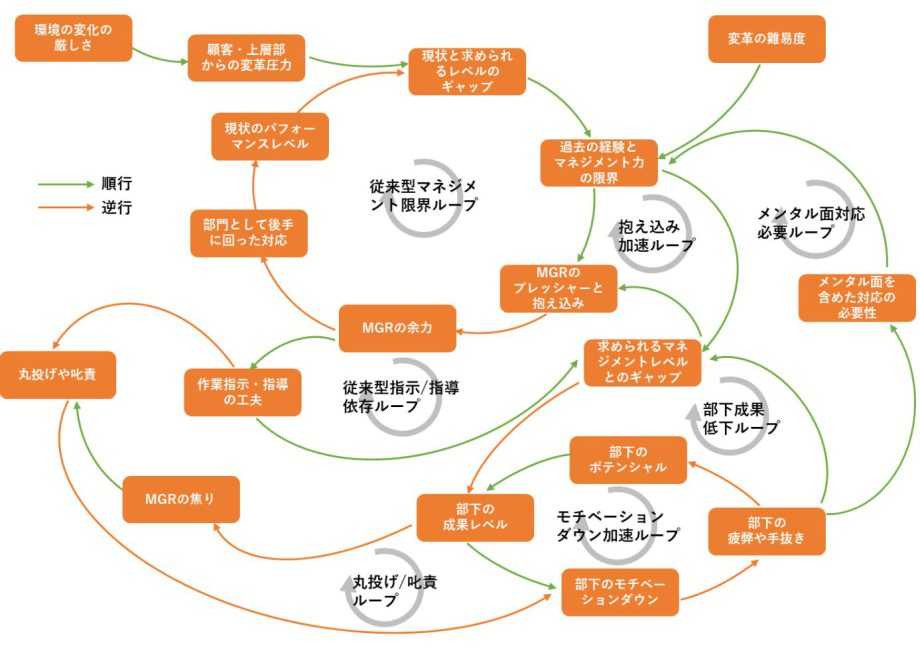

U理論の翻訳者でもある中土井 僚氏 『U理論の基本と実践がよ~くわかる本』で、管理職を取り巻く環境の変化が変わり、管理職の負担が増え管理職のパフォーマンスの低下を説明しています。

なお下記のシステム図は、チームパフォーマンスの低下だけではなく、これから説明する「メンバーの成長を促せない」、「メンバーのエンゲージメントが下がる」、「管理職が疲弊し、離職リスクやメンタルヘルスのリスクがある」にも言及しています。

参照:中土井 僚 『U理論の基本と実践がよ~くわかる本』を基に当社作成

② メンバーの成長を促せない

管理職不足になると、部下一人と関わる時間が減るため、彼ら彼女らへのフォローもできなくなります。OJTの時間や、アドバイスの時間も無くなってしまいます。

普段のコミュニケーション量が少ない場合は1on1の制度を入れたとしても、1on1の場の質は下がります。「部下のことを普段見れていないので、1on1の場がしらける」などが起こり、部下の内省が進まず、1on1をやって終わりになり、部下の成長促進は生まれません。

なお、1on1ミーティングのより効果的な内容については、1on1ミーティング研修導入ガイド:目的設定から事後フォローまで解説もあわせて御覧ください。

③ メンバーのエンゲージメントが下がる

従業員エンゲージメントは、上司との関係性に大きく影響されると言われています。

管理職が不足していると、上司からの働きかけ自体が少なくなるため、従業員エンゲージメントが下がっていく可能性があります。

管理職Aさんは、メンバーに対して適切な量と質のコミュニケーションを取り、管理職Bさんは忙しさのあまりコミュケーションがほとんどないという状況だと、どちらが従業員エンゲージメントが高まるかは一目瞭然でしょう。

管理職が不足すると、このように従業員エンゲージメントが下がるという影響が起きます。

④ 管理職が疲弊し、離職リスクやメンタルヘルスのリスクがある

管理職不足が続くと、現在の管理職の仕事量や責任は多くなります。勤務時間も多くなりますし、疲労も溜まります。

例えば、複数の部や課の責任者を兼任したり、また時には新しいプロジェクトマネージャー(もしくはオーナー)にアサインされる場合もあります。単純に業務量が多くなりますし、新しい責任も追加されます。管理職が不足すると、このように離職リスクやメンタルヘルスのリスクが発生します。

関連コラムとして、管理職が潰れる4つの原因&3つの悪影響|潰さないための3つの対処法もご参考ください。

⑤コンプライアンス問題などの不祥事のリスクが上がる

管理職が不足すると、コンプライアンスへの意識が醸成されず、不祥事リスクが高まる可能性もあります。

コンプライアンス(compliance)とは「法令遵守」を意味していますが、現在、企業に求められているコンプライアンスとは、法令遵守だけでなく、倫理観、公序良俗などの「社会規範」と広く捉えていただいた方がよいでしょう。法令違反でなくとも、モラルや社会倫理に反していると指摘されれば社会的信用は失いかねません。

職場のコンプライアンス問題に対するリスク管理も管理職の役割です。模範的な行動はもちろんのこと、メンバーに対する注意喚起や指導、万が一モラル違反などが発生した際の迅速な対処も求められます。

管理職不足では上記対応が難しく、コンプライアンス意識の醸成がされにくいため、ハラスメントや長時間労働、SNSの不適切な利用などの問題が起こりやすくなります。

3)管理職不足を解消する2つの方法

管理職不足を解消する2つのアプローチをお伝えしていきます。

①短期的な解消方法 : 採用によるアプローチ

②中長期的解消方法 : 育成によるアプローチ

それぞれ下記のメリット・デメリットがあります。

| 管理職不足の解消方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 短期的な解消方法: 採用によるアプローチ |

管理職不足をすぐに解消できる | 採用のミスマッチが起きた際に、悪影響が大きくなる |

| 中長期的解消方法: 育成によるアプローチ |

管理職を育成する風土を創ることもできる | 時間がかかる |

それぞれのメリット・デメリットを鑑みて、自組織の状況にあわせて、どの程度ウエイトを置くかを考えて、実施していくのがいいでしょう。

2つのアプローチについて詳しく解説していきます。

① 短期的な解消方法 : 採用によるアプローチ

採用による管理職不足の解消は、即効性がありますが、とても慎重に実施する必要があります。

管理職としての能力があり自組織のカルチャーフィットする人材を採用すると、管理職不足の解消には即効性があり効果も高いです。

しかし、能力面でのミスマッチ、もしくはカルチャーのミスマッチのどちらか一方でも起きると、管理職として役割発揮ができなくなります。

あるお客様の事例では、大企業出身の管理職の方がベンチャー企業に鳴り物入りで入社してきました。しかし、ベンチャー企業のため、整備されていないことも多く、大企業にはないスピード感に、大企業出身の管理職の方がついていけない状況となりました。そして、組織への不平不満を言うだけで、結局管理職として機能せず、降格処分になり、退職していったというケースがあります。

採用による管理職不足を解消する際は、リファレンスチェック(※)などを通して、管理職を採用していく必要があります。

※ リファレンスチェック:求職者が、面接や職務経歴書で提示した成果・能力や性格などが合っているかを、前職の上司や同僚に確認すること。

② 中長期的な解消方法 : 育成によるアプローチ

育成による管理職不足の解消は、時間はかかりますが、管理職不足を根本から解決できる方法でもあります。

管理職候補を常に育成していくと、管理職の急な退職であったり、事業が成長した際も、管理職を登用することが可能です。ただし時間はとてもかかります。

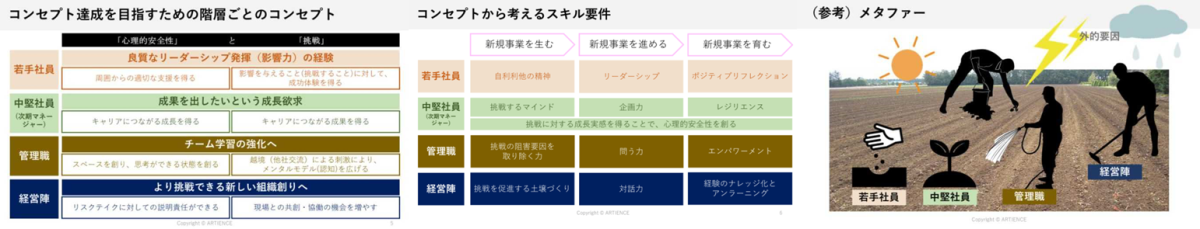

あるお客様の事例(Webコンテンツ制作会社200名程度)では、今後の事業拡大において、管理職不足が起きることが明白という状況でした。そこで、ご一緒に課題を整理しながら、コンセプト・スキル要件・メタファーを創っていきました。

現在、管理職育成をメインにご支援させていただき、3年目になります。

※ 当社資料より抜粋

育成による管理職不足の解消は、時間はかかりますが、管理職不足を根本から解決できる方法でもあります。

下記コラムも参考になりますので、ぜひご覧ください。

・【保存版】本当に効果の出る管理職育成6つのステップ

・管理職候補者向け研修で得られる3つの効果|内容選定時の注意点も解説!

4)まとめ

管理職不足には、5つの原因と5つの悪影響、そして2つの解消方法があることをお伝えいたしました。

【管理職不足の5つの原因】

①管理職の能力要件が定義されていない

②管理職候補の能力開発がされていない

③若手・中堅社員に管理職になることへの希望を持たせられていない

④経営者が現場に介入しすぎる

⑤経営者が未来の組織図を描けていない

【管理職不足の5つの悪影響】

①チームとして機能せず、パフォーマンスが低下する

②メンバーの成長を促せない

③メンバーのエンゲージメントが下がる

④管理職が疲弊し、離職リスクやメンタルヘルスのリスクがある

⑤コンプライアンス問題などの不祥事のリスクが上がる

管理職不足の解消方法は、採用と育成しかありません。 この2つは、メリット・デメリットがあるので、どちらの解消方法も使いながら、どの程度のウエイトを欠けていくかを考えていくといいでしょう。

みなさんの組織の管理職不足が解消され、より素晴らしい未来と今が切り拓かれることを願っております。管理職不足を解消する育成に興味がある方は、ぜひ当社までご連絡ください。[w

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。