-

[ コラム ]

管理職に求められるコミュニケーションとは、「対話力」│絶対NGポイントも説明

- 管理職に必要なコミュニケーションを知り、強化したいと考えている方が多いのではないでしょうか。管理職はさまざまの関係者と仕事をするため、「上下左右+社外」の4つのコミュニケーションが必要不可欠です。①上司・経営陣とのコミュニケーション②部下・

- 詳細を見る

管理職の資質がない場合の対処方法は、能力開発と仕組み化

更新日: ー

作成日:2022.11.11

「うちの管理職は、管理職としての資質がない!」

自社の管理職を見て、このように感じる経営者も多いのではないでしょうか。

ずばり管理職の資質が無い場合は、能力開発と仕組み化が肝です。

本コラムでは、「管理職の資質とは何か?」、そして「管理職の資質がない場合は、どうすればいいか」をお伝えしていきます。

最後までお読みいただくと、自組織の管理職への支援方法が分かります。

【参考】資質とは

資質とは、生まれつきの性質や才能。資性。天性。(出典:goo辞書)これは、変えられないものを指し、後天的には難しいものです。

例えば、「メジャーリーガーの大谷選手のように、160km以上のストレートを投げることができる」等が、これに当てはまります。このように資質を捉えると、管理職の資質が分かっても、管理職に向いている人は少ないのではないかという考えが出てきます。

ただし、本コラム内での資質は、「管理職が最低限持っていなければならないもの」であり、トレーニングで一定レベルまで高めることが可能であると捉えます。

なお前提として、現在の人材開発では、能力はどんな人でも一定レベルまでは高めることが可能とされています。まずは自組織の管理職や管理職候補の方を信じて、本コラムをお読みいただければ幸いです。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。

合計500社以上の導入実績を誇るアーティエンスでは「管理職がプレイヤーから抜け出せていない」「管理職が昔の気質のままで変われない」といった企業さまへ「研修成功事例集」を作成しました。

⇒研修成功事例集をダウンロードする

目次

1)【前提】管理職に求められる資質とは、自利利他を大切にして、矛盾を受け入れ向き合うこと

当社が考える管理職の資質とは「自利利他を大切にして、矛盾を受け入れ向き合うこと」です。

管理職に関わる関係者は多くいます。

・経営者・上司

・チームメンバー(部下)

・他部署の管理職

・社外関係者(顧客、外部パートナー)

複雑なコミュニケーションが生まれますし、この時に自分や自チームのことばかりではなく、他の関係者のことも考える必要があります。

自部署だけではなく他部署のことまで考えるとさまざま矛盾や対立関係を、管理職は請け負うことになります。管理職が向き合う代表的な矛盾や対立関係を例として挙げていきます。

・経営者の戦略・方針と、現場の状況

・短期成果(売上など)と、中長期成長(チームの育成)

・厳格なルールの仕組み化(マネジメント)と、枠組みを壊す挑戦(リーダーシップ)

・残業の削減と、成果創出

・(部下育成時)部下の価値観と、自身の価値観

これらを乗り越えていくために、「自利利他を大切にして、矛盾を受け入れ向き合う姿勢」が必要になってきます。

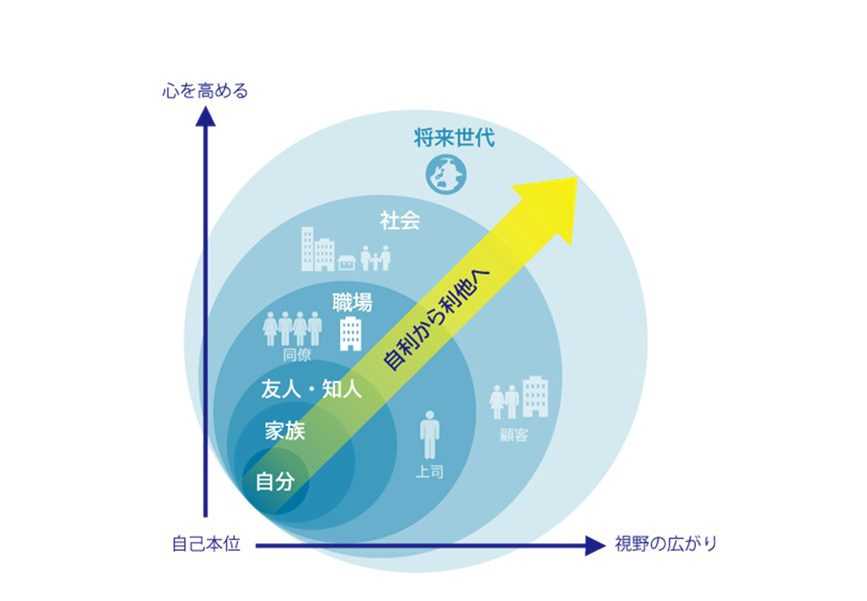

自利利他とは、自分を大切にしながらも、周囲も大切にするという考え方です。精神的成長が高まれば高まるほど、利他が広がっていきます。

始めは、自分や家族・友人などのことだけを考えていても、精神的成長が高まると、会社や顧客、社会、そして未来まで目が向けられます。ただし関係者が多くなればなるほど、それぞれ利害が増えていくので、対立関係が生まれていくのです。

(出典) 当社コーポレートサイトの私たちの想いより

(出典) 当社コーポレートサイトの私たちの想いより2)管理職に求められる資質がない場合の対処方法は、能力開発と仕組化

管理職に求められる資質がない場合の対処方法には、2つのアプローチがあります。

管理職の資質を2つの要素に分けて、説明していきます。下記の表にまとめてみました。

| 自利利他を大切にする | 矛盾を受け入れ向き合う | |

|---|---|---|

| 能力開発 | 精神的成長の能力開発支援を行う | 矛盾や対立関係を通して、学ぶ機会を創る |

| 仕組み化 | 精神的成長が足りないときは、管理職に昇進できないようにする | 矛盾や対立関係が起きる機会を創る |

① 「自利利他を大切にする」の能力開発は、精神的成長への働きかけを行う

「自利利他を大切にする」の能力開発では、精神的成長の能力開発支援を行う必要があります。

「自利利他を大切にしろ!」だけでは、具体的にどうしたらいいか分かりません。「自利利他を大切にする」ということはどういうことかを伝えて、成長してもらう必要があります。そして自利利他を大切にすると、自分以外の枠組みが広がっていきますので、矛盾や対立関係も増えていきます。管理職として、成長の機会も自然に出てきます。

具体的には、成人発達理論を扱ったトレーニング(研修や1on1)などを行うといいでしょう

成人発達理論とは、成人になっても人は成長を続けることができるという理論。(組織心理学者ロバート・キーガンが提唱)

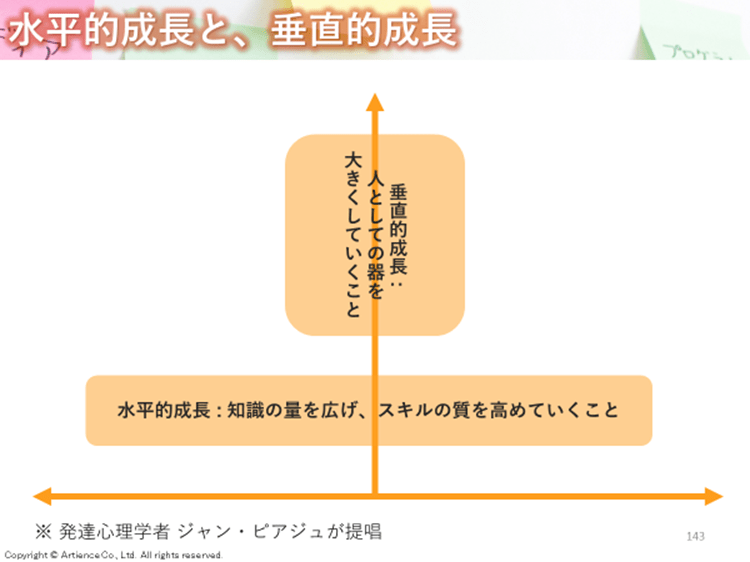

成人発達理論では、成長には2つあると言われています。水平的成長と垂直的成長です。

水平的成長は、知識やスキルになります。垂直的成長は、人としての成熟度であり、自利利他を大切にするという部分にアプローチできます。「自利利他を大切にして、矛盾を受け入れ向き合う姿勢」を高めていくには、管理職の垂直的成長を促していく必要があります。

※ 当社、社内ファシリテーター育成コースより抜粋

※ 当社、社内ファシリテーター育成コースより抜粋例えば、当社がご支援しているWebコンテンツ会社様へ管理職研修を実施した際、「組織、部下、そして自身との向き合い方を通して、自身とチームが成長する」という内容でした。

部下のリーダーシップ開発を学ぶワーク中の一場面です。参加者の一人から「私たちは、部下にどれくらい信頼されているんだろう」という言葉が発せられ、長い静寂が生まれました。

その一年後に、「私たちは、部下にどれくらい信頼されているんだろう」と発言された方は、ジェネラルマネージャーに昇格されたそうです。この方は、組織に対してネガティブな感情も持っており、経営陣の評価もとても高いとは言えない状況でしたが、この対話をきっかけに変容するきっかけになったのかもしれません。

このように、「自利利他を大切にする」の能力開発では、精神的成長の能力開発支援を行う必要があります。

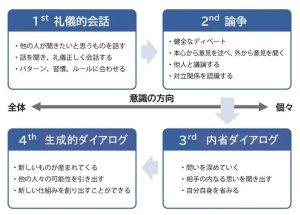

② 「矛盾を受け入れ向き合う」の能力開発は、矛盾や対立関係から学ぶ機会を渡す

「矛盾を受け入れ向き合う」の能力開発では、矛盾や対立関係を通して、学ぶ機会を創ることが必要です。

管理職は、多くの役割や業務量があるため、とても速いスピードで仕事を行っていきますし、その役割や仕事量に応えられる人が管理職になっていきます。そのため、「矛盾を受け入れ向き合う」ことをせずに、仕事を進めていくことが多いです。

具体的な「矛盾や対立関係を通して、学ぶ機会」の創り方は、研修や1on1が良いでしょう。

研修や1on1という機会を通して、自身が抱えている矛盾や対立関係を扱ってもいいですし、自身が抱えている矛盾や対立関係に関して気付いていない方には、「1)管理職に求められる資質とは」でご紹介した矛盾を基に、対話やディスカッションをするだけでも学びは深まります。

例えば、当社の管理職研修のワークや1on1の事例をいくつかご紹介します。

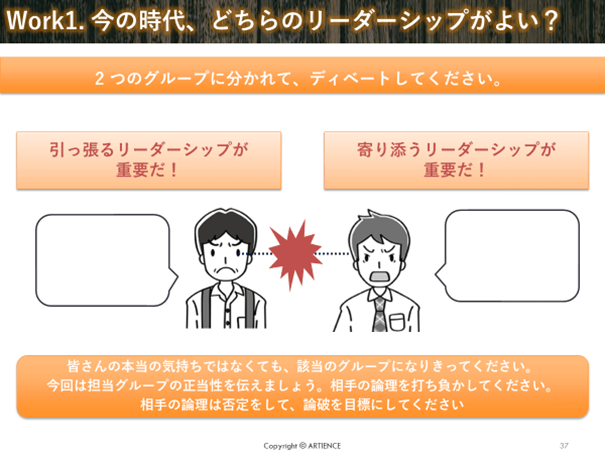

・リーダーシップの優劣(管理職研修のワーク)

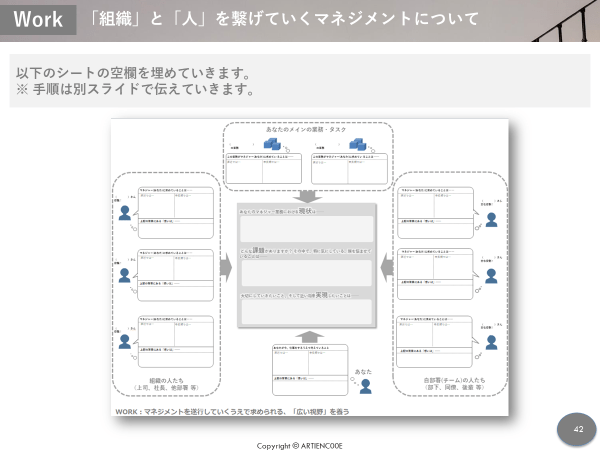

・管理職本人・自チームの取り巻く環境(管理職研修のワーク)

・1on1の内省シート

それぞれ説明していきます。

リーダーシップの優劣

引っ張るリーダーシップと寄り添うリーダーシップの優劣を決めるワークです。ディスカッションで対立関係を創ります。どちらのリーダーシップも大切ですが、敢えてディスカッションをすることで、管理職自身の認知を広げていきます。

(参考)シェアド・リーダーシップ研修のテキストより抜粋

管理職本人・自チームの取り巻く環境

管理職自身や、自身を取り巻く人々や環境が自身に何を求めているかを、短期的・中長期的の観点で見ていくことで、対立関係に気付いていきます。 (参考) 管理職基礎研修のテキストより抜粋

(参考) 管理職基礎研修のテキストより抜粋

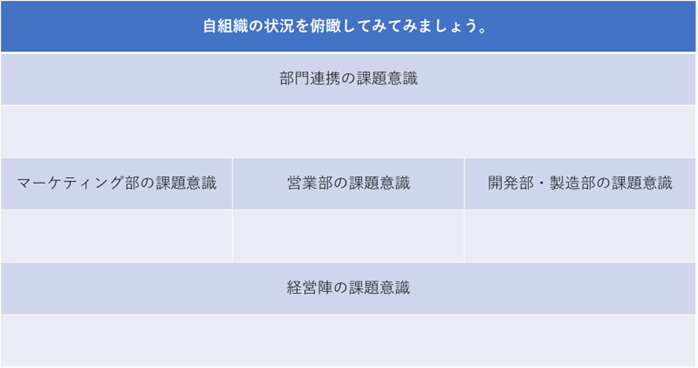

1on1の内省シート

1on1サービスでの事前ワークになりますが、自チームだけではなく、他部署の状況を俯瞰して考えることで、対立関係を見出します。 (参考)当社、1on1サービスの事前ワークから抜粋

(参考)当社、1on1サービスの事前ワークから抜粋

忙しいとどうしても、自身が抱えている矛盾や対立関係と向き合うことは難しいため、組織側が学ぶ機会を創っていくことが必要です。

管理職の悩みとは?│解決するための有効な対処方法も説明の記事では、矛盾や対立関係の対処法について具体的な事例もご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。

③ 「自利利他を大切にする」の仕組み化は、管理職の昇進ルールで対応する

「自利利他を大切にする」の仕組み化では、精神的成長が足りないときは、管理職は昇進できないようにすることが必要です。

組織の戦略・方針を考えず、またメンバーをおざなりにして、自分ことしか考えない管理職だとメンバーはついていきません。そうなると、管理職としてのパフォーマンスは期待できません。この状況を無くすには、人事制度上での昇格・降格を条件として入れてくおくことが重要です。

ただし、降格は、本人にもチームにも大きな影響を与えるため、細心の注意が必要です。下記3点は特に注意いただければと思います。

・人事制度は、法的に問題はないか

・管理職としての育成支援や、フォローは行ってきたか

・降格する前に、挽回の機会を渡していたか

「自利利他を大切にする」の仕組み化では、精神的成長が足りないときは、管理職に昇進できないようにする制度設計が必要です。

④ 「矛盾を受け入れ向き合う」の仕組み化は、矛盾や対立関係が起きる機会を創る

「矛盾を受け入れ向き合う」の仕組み化では、矛盾や対立関係が起きる機会を創る必要があります。

「2)管理職に求められる資質がない場合の対処方法の②「矛盾を受け入れ向き合う」の能力開発」でお伝えしたとおり、管理職は忙しいあまり、対立関係と向き合わなかったり、気付かない場合さえあります。

そのため、組織が積極的に「管理職が矛盾と向き合う場」や「管理職が矛盾に気付く場」を創る必要があります。この時も、研修や1on1が有効です。時には、1on1の場で、上長や経営者が「管理職本人の矛盾や対立関係を言語化する手伝い」をしていくことも必要です。この時注意したほうがいいのが、決めつけで対立関係を扱うことです。決めつけで対立関係を扱うと、しっかりと向き合うことができなくなります。

始めは、外部研修や外部パートナーの力を借りての1on1の実施などをお勧めします。「矛盾を受け入れ向き合う」の仕組み化では、矛盾や対立関係が起きる機会や認知する機会を創る必要があります。

3)まとめ

管理職の資質とは、「自利利他を大切にして、矛盾を受け入れ向き合うこと」とお伝えしました。そして、この資質の扱い方として、下記のようなアプローチもお伝えしました。

| 自利利他を大切にする | 矛盾を受け入れ向き合う | |

|---|---|---|

| 能力開発 | 精神的成長の能力開発支援を行う | 矛盾や対立関係を通して、学ぶ機会を創る |

| 仕組み化 | 精神的成長が足りないときは、管理職に昇進できないようにする | 矛盾や対立関係が起きる機会を創る |

資質というと、どうしても天性のものと考えがちです。

もちろん、人は得意不得意がありますが、今の人材開発ではどのような能力でも一定レベルでも向上できるとも言われていますし、資質が無いからと諦めてしまうと管理職になれない人ばかりになる可能性もあります。

そのため、本コラムを読んでいただき、今の管理職の方にも、そして未来の管理職になるであろう方にも、ぜひ参考にしていただき、ご自身の能力開発に役立てていただければと思います。そして、人事・経営者の方は、本コラムを通して、管理職への支援を行っていただければと思います。管理職育成にお困りでしたら、当社までお問い合せください。

\ 人事責任者・社員研修担当者のあなたへ /

メルマガ登録(無料)のご案内

週に4回、人材育成・組織開発に関するお役立ち情報を発信しています。

社員のスキルアップと業績向上を目指す方に、役立つメルマガです。

- 登録者数は約1,700名

- 育成に役立つコラム/動画情報が届く

- ウェビナー情報がいち早く届く

今メルマガ登録いただいた方には、【企業研修の教科書|58ページ】【企業研修Q&A|27ページ】【研修からはじめる組織開発|40ページ】をプレゼントしています。