-

[ コラム ]

新任管理職研修で差をつける!これだけは押さえたい3つの秘訣

- 「新任管理職として、素晴らしいスタートを切って、活躍してほしい…!」そのような希望を持って、新任管理職研修の内容を検討していることと思います。管理職になると、部下の育成や目標設定・管理、部門の業務管理など、一般社員とは異なる新たなスキルが必

- 詳細を見る

管理職登用時に知っておきたい【管理職に向いている人】の3つの条件

更新日:

管理職の採用や選出の時期が近づくと、多くの人事担当者や経営者が「管理職に向いているのはどんな人か?」という疑問に直面します。

時代とともに管理職に求められるスキルは変化しますが、どの時代にも共通する管理職の本質的な特徴は、大きく3つに分けられます。

【管理職に求められる3つの特徴】

①時代に適したマネジメント能力がある

②メンバーのリーダーシップを引き出せる

③プレイヤーとして学び続け、結果を出し続けている

本コラムでは、なぜこの3つの条件が重要なのかを詳しく解説します。さらに、この条件を備えた管理職に向いている人の見つけ方と育て方も紹介します。

適切な人材を選んで育成することで、組織全体のパフォーマンスが向上し、より強い組織を作ることができます。

▼【無料DL】忙しい人向け|要点スライドでコラム内容を手早く理解!

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。

目次

1)管理職に向いている人の3つの条件

管理職に向いている人は、次の3つの条件を満たしていることが重要です。

①時代に適したマネジメント能力がある

②メンバーのリーダーシップを引き出せる

③プレイヤーとして学び続け、結果を出し続けている

これらの条件を持っている管理職は、「時代に適応するために変わり続け、チームを成長させ続ける」ことができます。

管理職に向いている3つの条件である「マネジメント」、「リーダーシップ」、「プレイヤー」の特徴を説明します。

①時代に適したマネジメント能力がある人

管理職として向いている人は、時代に適したマネジメントを行える人です。

時代が変われば、求められるマネジメントのあり方も変わります。もし時代に合わないマネジメントを続けると、チームの主体性や生産性が低下し、組織の成長が停滞してしまいます。

以前は「管理職が指示し、メンバーが従う」というマネジメント手法が主流でした。しかし、価値観や環境が変化した現在では、この方法ではうまくいきません。

今の時代に求められるのは、メンバーの強みを活かし、チームの力を最大限に引き出すマネジメントです。

例えば、会議では管理職が一方的に意見を押し通すのではなく、メンバーと対話を重ねながら意思決定を行うことが大切です。会社の方針を踏まえながら、現場の状況を理解し、メンバーが主体的に考え、行動できる環境を整えることで、より効果的な施策が生まれます。

その結果、メンバーの納得感やコミットメントが高まり、施策の実行力も向上します。

このように時代の変化に適応しながら、メンバーの強みや可能性を引き出し、チーム全体の力を最大限に発揮できることが重要です。

【参考コラム】

・【事例あり】管理職の役割を最大化!組織力を高める方法を徹底解説

・なぜ管理職のあるべき姿にこだわると失敗するのか?

・管理職の悩み│知っておきたいたった一つのことと、その対処法【具体例あり】

【参考】時代の変化について

心理的安全性の専門家・石井遼介氏は、著書「心理的安全性のつくりかた」の中で、時代の変化について以下のように述べています。

| 正解のある これまでの時代 |

正解のない これからの時代 |

||

|---|---|---|---|

| 人材・チーム | 優秀なチーム | 早く・安く ミスがないチーム |

探索・挑戦し 失敗や実践から学べる |

| 必要な人材 | 言われたことが きちんとこなせる |

変化を感じ、工夫や 創造することができる |

|

| コミュニケーション | トップダウン | さまざまな視点からの率直な対話 | |

| マネジメント | 目標設定 | 昨年対比で数%向上 | 現状の延長線上にない 意義あるゴール設定 |

| 予算の配分 | 選択と集中 | 探索と実験 | |

| 努力の源泉 | 不安と罰 | 適材適所と働く意味、 そしてサポートを与える |

|

| チームへのスタンス | いま儲けろ | 未来を創ろう | |

②メンバーのリーダーシップを引き出せる人

管理職として向いている人は、メンバーのリーダーシップを引き出せる人です。

※ リーダーシップにはさまざまな定義がありますが、ここでは「ビジョン・目的・目標に影響を与える力」として考えます。

かつては、明確な正解がある時代だったため、強いリーダーシップでチームを引っ張る役割が求められていました。

しかし、現代は最適解がないため、管理職が一方的に判断を下し、メンバーがそれに従うだけでは、誤った方向に進んだ際のリスクが大きくなります。

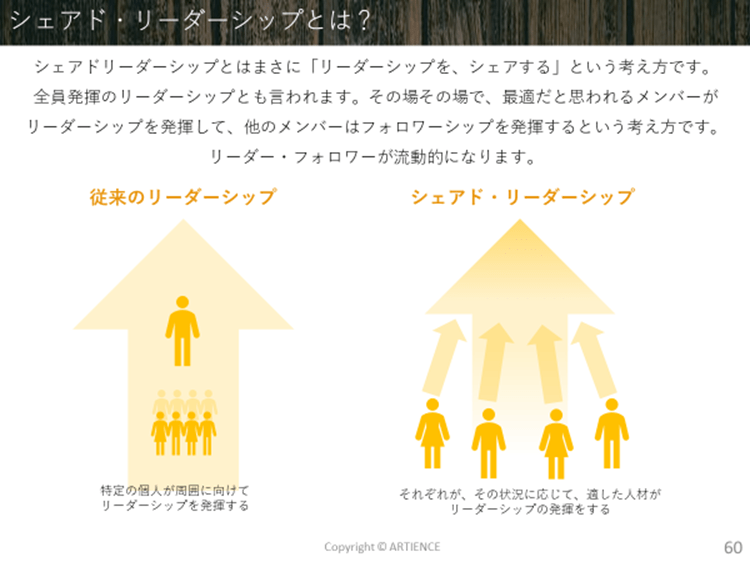

そのため、メンバーが主体性を持ち、それぞれがリーダーシップを発揮できる環境を作ることが求められます。この考え方は「シェアドリーダーシップ(全員発揮のリーダーシップ)」と呼ばれています。

【参考】シェアドリーダーシップとは

※ 当社、管理職のための全員発揮のリーダーシップ研修のテキストより抜粋

例えば、新規顧客開拓の営業チームを想定してみましょう。

メンバーのリーダーシップを引き出せる管理職のチームでは、メンバーは単に指示を受けるのではなく、現場の状況を踏まえた判断を行い、必要に応じて管理職に提案を行います。

例えば、「現在の営業手法では目標達成が難しいため、Webマーケティングに力を入れたい」とメンバーが提案し、管理職と協力して戦略を立てる、といった形です。

こうした環境では、チーム全員が目標達成に向けて主体的に動くことができ、成果につながりやすくなります。

このようにメンバーが自ら考え、行動できる環境を作ることが、管理職に必要です。

③プレイヤーとして学び続け、結果を出し続けている人

管理職として向いている人は、プレイヤーとして学び続け、結果を出し続けている人です。

管理職もプレイヤーとして成果を出すことが求められます。マネジメントも並行して行うため、メンバーほど高い数値目標を持つわけではありませんが、結果を出しながら、常に学び続け、成長し続けることが不可欠です。

例えば、以下の2人の営業マネージャーを比較してみましょう。

| 営業マネージャーAさん |

|---|

|

・自身が営業担当だった頃から長く付き合いのある大口顧客に、以前と同じ営業手法でアプローチし、売上目標を達成 ・新しい顧客や市場の開拓はせず、成果を安定させることだけに注力 |

| 営業マネージャーBさん |

|---|

|

・新規顧客の開拓に積極的に取り組み、今までとは異なるターゲットやエリアにも挑戦 ・新しい営業手法やデジタルマーケティングの活用方法を学びながら、自チームのメンバーと共有し、試行錯誤を重ねている |

Aさんのように、過去のやり方に固執し学びを止めてしまうと、メンバーの成長の機会を奪い、チームの士気を下げてしまいます。

一方、Bさんのように常に学び続け、新しいことに挑戦しながら結果を出し続ける管理職は、メンバーから信頼され、チーム全体の成長につながります。

このように、管理職がプレイヤーとしても学び続け、成長し続ける姿勢を見せることは、チームの発展に欠かせない要素です。

管理職に向いている人には、「時代に適したマネジメントができる」「メンバーのリーダーシップを引き出せる」「プレイヤーとして学び続け、結果を出し続ける」という3つの条件が求められます。

これらの条件を満たした管理職は、時代の変化に適応しながら、チームとともに成長し、組織の成果を最大化することができます。

▼【無料DL】忙しい人向け|要点スライドでコラム内容を手早く理解!

▼動画でも!執筆者が解説中2)管理職に向いている人の見つけ方

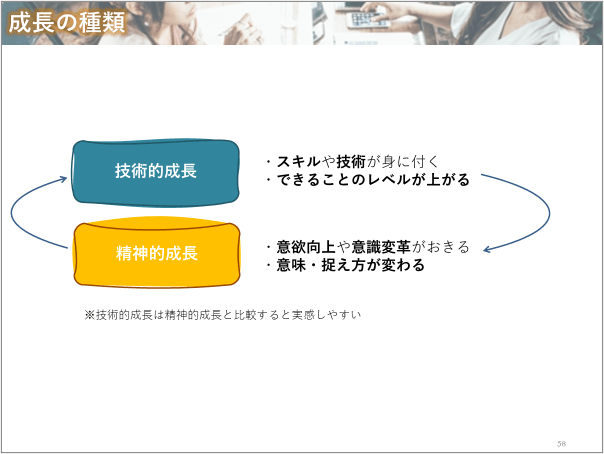

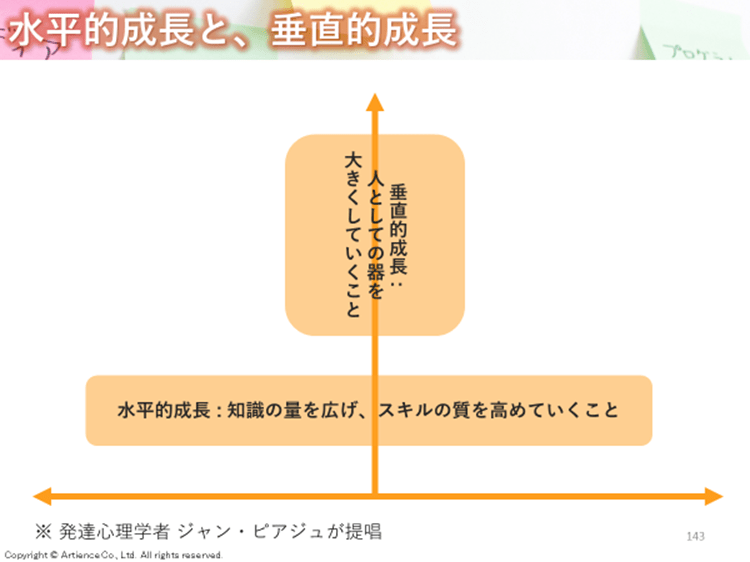

管理職に向いている人を見極める際には、「技術的成長」と「精神的成長」の2つの観点が重要です。

「技術的成長」とは知識やスキルを習得し、成果を上げる力、

「精神的成長」とは人間的な成熟度や、広い視野を持って行動できる力のことです。

※ 管理職のためのアンラーニング力向上研修のテキストより抜粋

技術的成長が不十分だと、プレイヤーとして十分な成果を出せません。

また、精神的成長が不足していると、周囲から信頼されず、リーダーとして尊敬を集めることが難しくなります。

この2つの成長をバランスよく備えている人こそ、管理職としての適性が高いと言えます。

そこで、「技術的成長」と「精神的成長」の2つの観点で管理職に向いている人を具体的に説明します。

技術的成長の視点での見つけ方

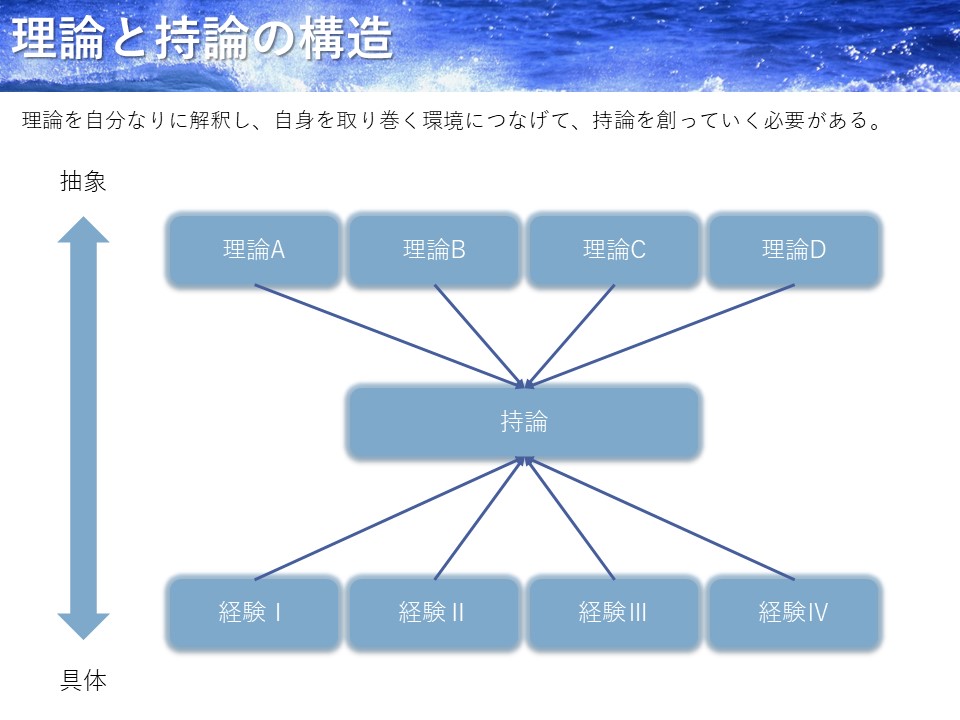

管理職に向いている人を見つける際には、「知的好奇心があり、持論と理論を行き来できる人」が重要なポイントです。

知的好奇心がなければ、新しいことを学ぼうとしないためです。さらに、学んだ知識(理論)を現場の実践(持論)に落とし込めなければ、成果にはつながりません。

例えば、「プレイヤーとして学び続け、結果を出し続けている人」の例で紹介した営業マネージャーBさんは、このタイプに当てはまります。

知的好奇心がある人は以下のような行動特性があります。

【知的好奇心がある人の行動特性】

・本や研修などを活用し、積極的に学ぶ

・経営者や他の管理職、時にはメンバーからも学ぶ姿勢を持つ

・学んだ内容を実際の仕事に落とし込み、PDCAを回して改善を続ける

単に学ぶだけでなく、自分の考えに固執せず、新しい知識を取り入れながら実践し、成果につなげることが重要です。

こうした知的好奇心があり、持論と理論を柔軟に行き来できる人こそ、管理職に向いていると言えます。

【参考】持論と理論の関係に関して ※ 管理職のためのアンラーニング力向上研修のテキストより抜粋

※ 管理職のためのアンラーニング力向上研修のテキストより抜粋

精神的成長の視点での見つけ方

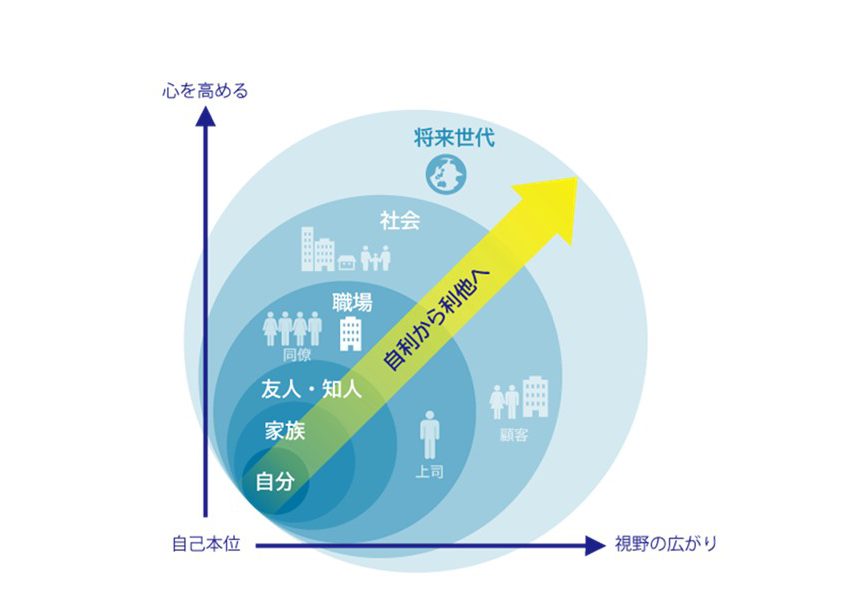

管理職に求められる重要な資質の一つが、「自利利他の精神」です。

自利利他の精神とは、「自分の利益を大切にしながらも、組織や顧客、社会全体の利益を考え、行動する姿勢」を指します。

※ 私たちの想いより

※ 私たちの想いより

単に個人の成功や自チームの成果だけを追求するのではなく、組織全体や長期的な視点で物事を考え、バランスの取れた意思決定ができる人が、管理職に向いています。

自利利他の精神を持っていると、下記の状態を促せるためです。

・自分やチームの利益だけでなく、組織全体の成功を考えて行動できるため、周囲からの信頼を得られる。

・短期的な利益だけでなく、持続的な成長や社会的な影響を考慮した判断ができる。

・高い視座を持ち、組織を成長させることで、社会にも良い影響を与えられる。

自利利他の精神がある人は、以下のようなフラットな発言・行動が多いです。

【自利利他の精神がある人の行動特性】

・自身・チームの保身や利益ではなく、全体最適

・短期的な利益よりも、中長期的な利益を考える

・自組織の利益だけではなく、ステークホルダーや世の中への影響を考える

組織全体の視点で物事を判断し、バランスの取れた意思決定ができる人こそ、管理職にふさわしい人材です。

「技術的成長」と「精神的成長」の両方をバランスよく備えている人が、管理職に向いていると言えます。

ただし、最初から完璧な人はいません。そのため、素養のある人を見つけ、育成していくことが大切です。

3)管理職に向いている人の育て方

管理職に向いている資質のある方が見つけられたら、次は、その方の資質を育てていきます。

管理職に向いている人の育て方は、マネジメント・リーダーシップ・プレイヤーの3つの役割と技術的成長・精神的成長の2つの観点を抑えていく必要があります。

| マネジメント | 技術的成長 | チームを円滑に導くファシリテーション力を身につける |

| 精神的成長 | 情熱と自利利他の精神を持ち、組織やチームと向き合う胆力を養う | |

| リーダーシップ | 技術的成長 | 自分の強みを理解し、それを活かしながら、メンバーの可能性を引き出す力を養う |

| 精神的成長 | 自分の影響力を理解し、自利利他の精神を持って行動する | |

| プレイヤー | 技術的成長 | 知的好奇心を育み、持論と理論を行き来しながら学び続ける |

| 精神的成長 | 立場や権威にとらわれず、他者から学ぶ姿勢を持ち、チーム学習を実践する |

それぞれ具体的に説明します。

マネジメントを高める

技術的成長の視点でマネジメントを高める方法

管理職のマネジメント力を高めるには、「成功の循環モデル(Theory of Success)」を活用し、好循環を生み出すファシリテーション力を身につけることが重要です。

「成功の循環モデル」(MIT組織学習センター共同創始者ダニエル・キム氏提唱)は、関係の質・思考の質・行動の質・結果の質の4つの要素が相互に影響し合い、好循環または悪循環を生み出すと説明しています。

管理職がこの仕組みを理解し、適切に働きかけることで、チームの生産性や成果を向上させることができます。

好循環を生み出すために、管理職は以下のスキルを身につけることが求められます。

・関係の質:心理的安全性を高め、チームが安心して意見を出し合える環境をつくる

・思考の質:チームの目標を明確にし、メンバーのコミットメントを引き出す

・行動の質:メンバーのリーダーシップを促し、主体的に行動できる環境を整える

・結果の質:経験学習を活用し、成果を次の成長の機会につなげる

管理職が「成功の循環モデル」を理解し、適切なファシリテーションを行うことで、チームの生産性や成長を促進できます。

悪循環を断ち切り、チームを好循環に導くマネジメント力を身につけることが、管理職育成において重要なポイントです。

精神的成長の視点でマネジメントを高める方法

管理職が情熱と自利利他の精神を持ち、組織やチームと向き合うためには、以下の3つのアプローチが有効です。

1. 仕事の意義を深く理解し、情熱を育む

2. 自利利他の視点を持ち、広い視野で意思決定を行う

3. 困難な状況に立ち向かう胆力を鍛える

1. 仕事の意義を深く理解し、情熱を育む

管理職が情熱を持つためには、単なる業務遂行ではなく、「この仕事を通じて何を実現したいのか?」という使命感(Purpose)を明確にすることが重要です。

情熱を持つ管理職は、組織のビジョンを理解し、それをチームに浸透させながら推進力を生み出します。

【具体的な取り組み例】

・「自分が大切にしたい価値観」を言語化する

・組織のミッションやビジョンと、自分の仕事をどう結びつけるかを考える

・成功体験をチームで共有し、仕事の意義をメンバーとともに再認識する

アーティエンスの困難を乗り越えるリーダーシップ開発コースでは、管理職が自身の使命感を明確にし、組織のビジョンやミッションを深く理解することで、チームの推進力を高めることを目的としています。

2. 自利利他の視点を持ち、広い視野で意思決定を行う

管理職には、自部署や個人の利益だけでなく、組織全体・顧客・社会の利益を考えて行動する姿勢が求められます。

短期的な視点だけでなく、長期的な成長や社会的な影響を考慮することで、バランスの取れた意思決定ができるようになります。

【具体的な取り組み例】

・短期利益だけでなく、長期的な視点で意思決定を行う

・チームの成果だけでなく、組織全体や顧客・社会にとって最適な判断をする

・他部署や外部ステークホルダーとの関係構築を意識し、視野を広げる

アーティエンスのシステムシンキング研修では、組織内外の複雑な問題を全体的に捉え、長期的な視点で解決策を考えるスキルを身につけます。全体最適を目指し、組織全体や社会への影響を考慮した意思決定力を強化します。

3. 困難な状況に立ち向かう胆力を鍛える

管理職には、時に組織の方針に異議を唱えたり、現場と経営の間で調整を図ったりする「胆力」が求められます。胆力とは、逆境でもブレずに判断を下し、信念を持って行動する力のことです。

【具体的な取り組み例】

・不確実な状況でも冷静に判断し、決断する経験を積む

・経営層や現場の意見を調整し、橋渡し役としての役割を果たす

・反対意見があっても、自分の信念を持って行動する

アーティエンスの会議での合意形成力 向上研修では、話し合いの内容を構造化して議論を深め、参加者全員の納得感とコミットメントを高める合意形成と意思決定のプロセスについて学びます。それにより、会議での決定事項を参加者が協力しながら遂行することを目指します。

これらの要素をバランスよく育成することで、管理職としての適性を高め、組織全体の成長を促すことができます。

当社のお客様である食品メーカーの50代女性人事課長は、「自利利他」の精神で組織の課題に向き合い、現場と経営陣双方から信頼を得ています。現場との摩擦もありますが、その真摯な姿勢で変革を推進し続けています。

私たちと進めた組織変革では、数年でマーケティング・営業・製品開発の体制を大きく見直し、ルート営業中心だった販売戦略を、マーケティング主導の仕組みへと進化させました。

さらに、彼女が企画した人材開発プログラムにより、次世代リーダーや管理職の成長が加速しています。

詳しく知りたい方は、ぜひお問い合わせください。

リーダーシップを高める

技術的成長の視点でリーダーシップを高める方法

リーダーシップを高めるためには、シェアドリーダーシップを実践できる力を養うことが重要です。

シェアドリーダーシップを発揮するためには、自分がどのようなリーダーシップを発揮しやすいのかを知る必要があります。そこで有効なのがパーソナリティベースリーダーシップです。

これは、個人の性格や能力の強みを活かしたリーダーシップスタイルであり、自分らしい影響力の発揮とも言えます。

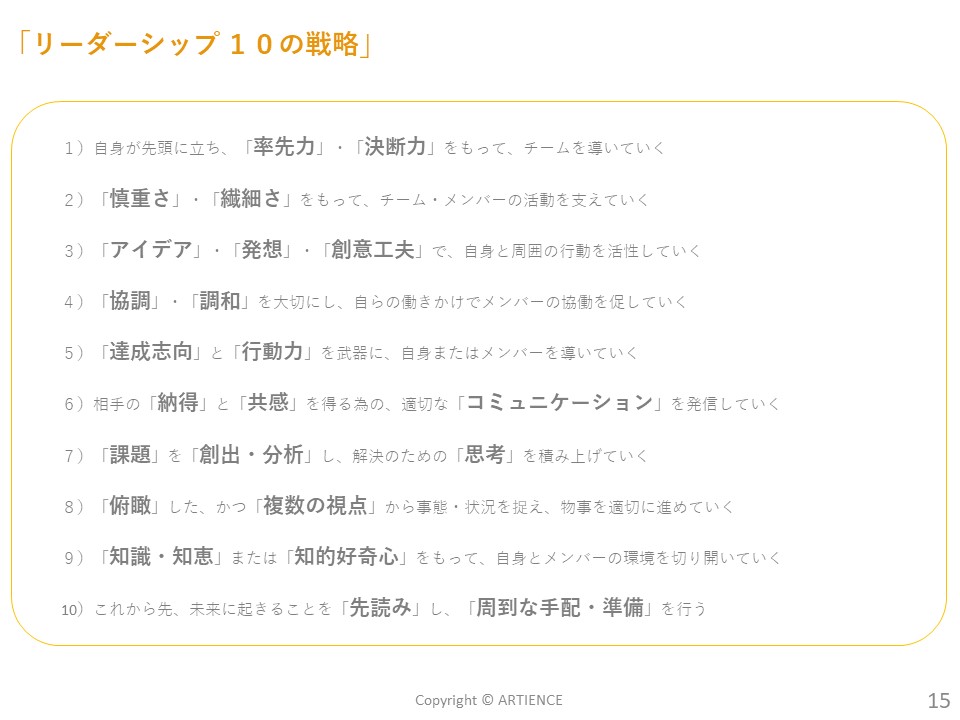

アーティエンスでは、管理職がパーソナリティベースリーダーシップを発揮しやすいように、「リーダーシップ10の戦略」を開発しました。 ※当社、管理職のための全員発揮のリーダーシップ研修のテキストより抜粋

※当社、管理職のための全員発揮のリーダーシップ研修のテキストより抜粋

これは、異なるタイプのリーダーシップを体系化し、自身やメンバーがどのような強みを持っているのかを明確にするためのものです。

アーティエンスの管理職のための全員発揮のリーダーシップ研修では、「リーダーシップ10の戦略」を用いて自身の強みを探すワークを設けています。

自分の得意なリーダーシップ戦略を2〜4つ持ち、メンバーの特性と組み合わせて活用することで、より効果的なチームマネジメントが可能になります。

自身の特性を知り、メンバーの強みを引き出すことで、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。

精神的成長の視点でリーダーシップを高める方法

管理職がリーダーシップを発揮するためには、スキルや知識だけでなく、「あり方」や「態度」が持つ影響力を理解し、自利利他の精神を持って自身と向き合うことが不可欠です。

リーダーシップとは、ビジョン・目的・目標に対する影響力のことですが、その影響力は管理職自身の「あり方」や「態度」に大きく左右されるためです。

具体的には以下のような取り組みを行うと良いでしょう。

【具体的な取り組み】

・自己認識を深めるフィードバックを受ける(上司・部下・同僚からの360度評価など)

・リーダーシップの影響力を理解し、日々の業務で意識する(会議での発言や意思決定の際に、公平性や誠実さを重視する)

・自利利他の精神を実践する(チーム全体の利益を考え、個人の都合だけで判断しない)

これらの取り組みを早い段階(若手社員のうち)から行うことで、管理職になった際にリーダーとしての影響力を発揮しやすくなります。

アーティエンスのファシリテーター研修では、自身のあり方や態度が周囲にどのような影響を及ぼしているのかを理解する時間を設けています。

「あり方」や「態度」につながる精神的成長は、成人発達理論でいう垂直的成長に該当し、一朝一夕には身につかないものです。

※ 当社、「社内で進める!組織変革ファシリテーター育成コース」のテキストより抜粋

そのため、組織としても、管理職の精神的成長を促すための支援を、意識的かつ継続的に行うことが重要になります。

プレイヤーとしての成果を高める

技術的成長の視点でプレイヤーとしての成果を高める方法

プレイヤーとしての成果を高めるには、知的好奇心を持ち、過去の成功体験に囚われずに学び続ける姿勢が必要です。

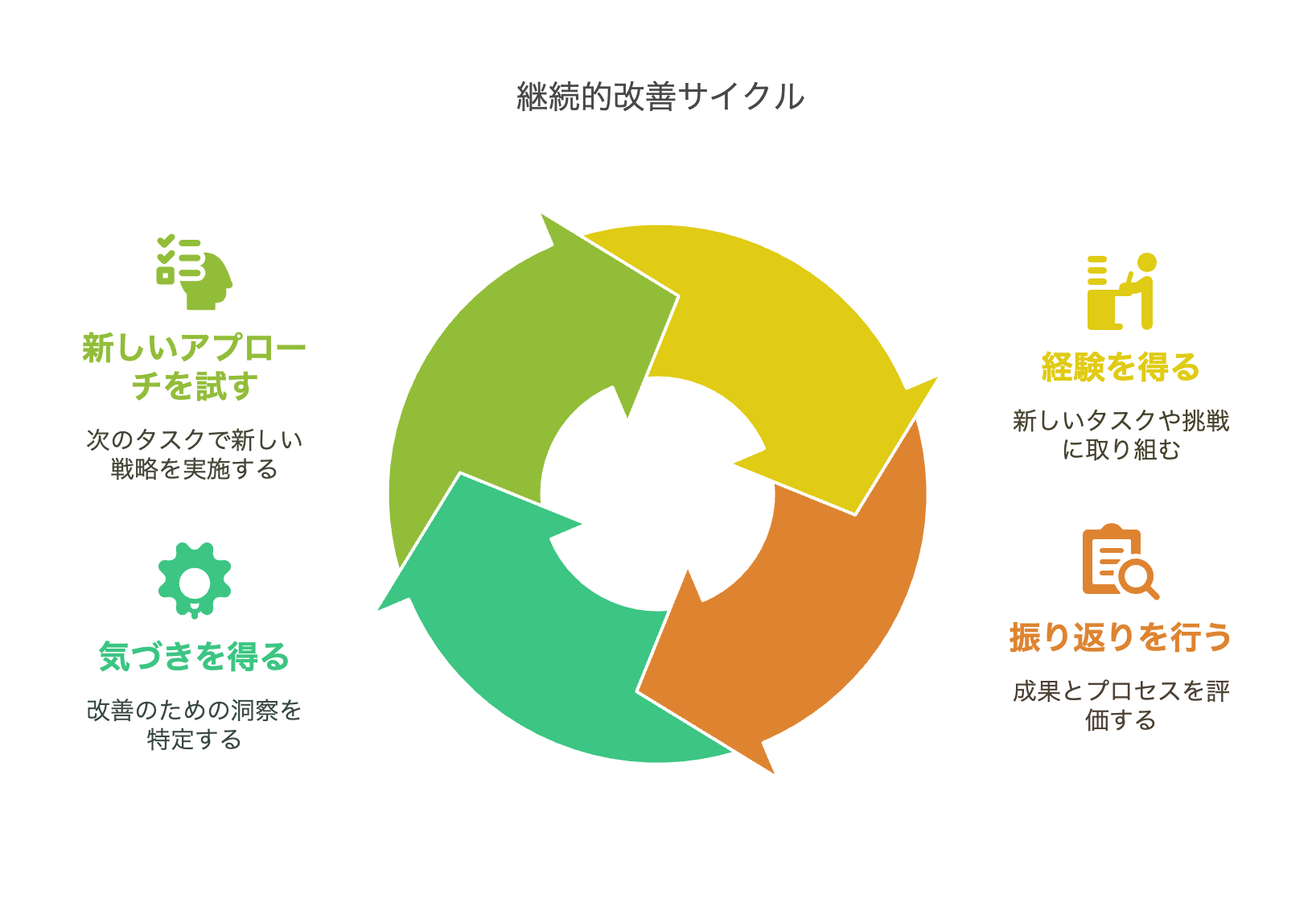

そのためには、「アンラーニング」と「経験学習」のサイクルを回すことが重要です。

アンラーニングとは、過去の成功体験や固定観念を手放し、新しい知識やスキルを柔軟に取り入れるプロセスです。

管理職は「自分のやり方が正しい」と考えがちですが、環境が変化する中で、過去のやり方が通用しなくなることも少なくありません。

そのため、アンラーニングを意識的に行い、時代に適応するマネジメントスキルを身につけることが重要です。

アンラーニングを実践するための具体的な取り組みは下記の通りです。

【アンラーニングを実践するための具体的な取り組み】

| 自分の思考や行動パターンを振り返る | 「今までのやり方に固執していないか?」を定期的に振り返る |

|---|---|

| これまでの成功パターンが今の環境に適しているかをチェックする | |

| 「なぜその方法を選んだのか?」を問い直す習慣をつける | |

| 外部の知見を積極的に取り入れる | 他の業界の成功事例を学ぶ |

| 研修やセミナーに参加し、新しい知識を習得する | |

| 社内外の異なる立場の人と対話し、多様な視点を得る | |

| 新しいやり方を試し、小さく実験する | いきなり全てを変えるのではなく、小さな改善を試してみる 例えば、チームの会議の進め方を変えてみる、新しいツールを導入するなど |

| 失敗を恐れず、新しいアプローチを積極的に取り入れる |

アーティエンスの管理職のためのアンラーニング力向上研修は、「内省」の質を高め、過去の成功体験や持論を手放し、自身とチームが進化し続けるために必要なアクションを考る設計となっています。

経験学習は、経験、振り返り、気づき、行動を繰り返していくサイクルのことです。

人は、「経験」をして、その経験を「振り返り」、「気付き」を得て、新しい場面において気付きをもとに「行動」することを繰り返して、学んでいきます。

例えば、ある管理職がチームの売上目標を達成できなかった場合、単に「努力が足りなかった」と片付けるのではなく、「なぜ達成できなかったのか?」を振り返り、次に活かすポイントを見つけることが重要です。

さらに、管理職がこの振り返りをチームメンバーと共有し、共に学び合う環境を作ることで、組織全体の成長を促進できます。

アンラーニングと経験学習のサイクルを継続的に回すことで、管理職自身の成長だけでなく、部下の育成や組織の成長にもつながります。

そのため、組織としては、管理職がチームメンバーと共に振り返りを行い、学びを深める環境を整える育成支援が必要です。

精神的成長の視点でプレイヤーとしての成果を高めるを高める方法

プレイヤーとしての成果を高めるには、立場や権威に囚われず、他者から学び、チーム学習を実践することが重要です。

誰か一人が絶対的な正解を持っているわけではないため、多様な視点を取り入れ、対話を通じて学びを深める力が求められます。

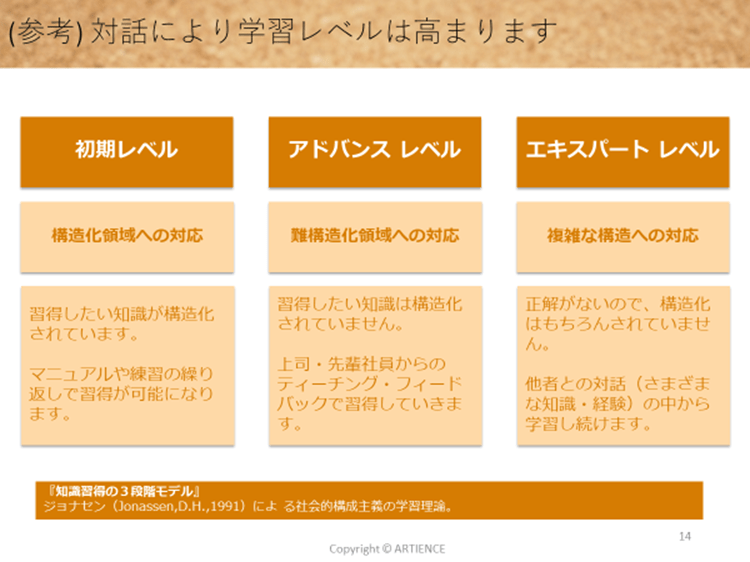

社会科学者ジョナセンによると、正解が分からない時代においては、「知識習得の三段階モデル」に基づいたエキスパートレベルの学習が必要だと言われています。

単なる個人学習ではなく、チームで対話を重ねながら学ぶ「チーム学習」こそが、組織の成長につながるという考え方です。

チーム学習を促進するためには、以下のような環境を整えることが有効です。

・対話の機会を増やす

・1on1ミーティングを定期的に実施し、部下の意見を引き出す

・部署を超えたディスカッションの場を設け、異なる視点を取り入れる

・ファシリテーション力を養う

・会議の進行役として、メンバーの意見を引き出し、議論を深める力を身につける

・違う意見をまとめ、チームとして最適な意思決定ができるスキルを強化する

・外部の知見を取り入れる

・他業界のベストプラクティスを学ぶ機会を作る

・社内外の研修や勉強会に参加し、新たな視点を獲得する

アーティエンスのファシリテーター研修では、社員の当事者意識・主体性を解放する方法論を理解し、実践できる状態を目指しています。

このような取り組みを通じて、立場や権威にとらわれず、他者から学ぶ姿勢を持ち、チーム学習を実践することができます。

その結果、管理職が継続的に成長し、チーム全体の強化につながります。

管理職として活躍するためには、個々の技術的スキルを伸ばすだけでなく、精神的な成長も促す環境を整えることが不可欠です。

管理職がこれらのスキルを学び、実践できる環境を提供するための1つとして、管理職研修は有効な手段です。

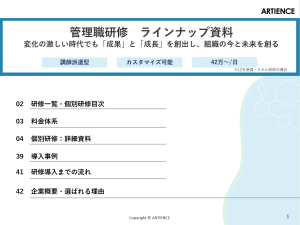

アーティエンスの管理職研修では、管理職に必要な「マネジメント」「リーダーシップ」「プレイヤー」としての能力を、技術的・精神的な両面から育成できるように設計されています。

詳細を知りたい方はお問い合わせください。

4)まとめ・管理職を育てるならアーティエンス

管理職の選出や育成は、組織の未来を左右する重要なプロセスです。

技術的成長と精神的成長の両面をバランスよく鍛えることで、時代の変化に適応し、チームを成長させる管理職を育てることができます。

アーティエンスの管理職研修では、管理職に求められる「マネジメント」「リーダーシップ」「プレイヤー」の能力を総合的に伸ばすプログラムを提供しています。

適切な人材を見つけ、育成することで、組織全体のパフォーマンス向上につなげましょう。

本コラムが、皆さんの組織で 管理職に向いている人を増やすヒントとなれば幸いです。

管理職の選定や育成にお悩みの経営者・人事の方、管理職研修をご検討中の方は、ぜひアーティエンスにご相談ください。

▼【無料DL】忙しい人向け|要点スライドでコラム内容を手早く理解!

アーティエンスのファシリテーター研修では、ファシリテーターとしてのベーシックスキルとして、準備、実践、フォローまで学び、社員の当事者意識・主体性を解放する方法論を通しながら、自身のあり方を高めていきます。