- [ コラム ]

効果的なロジカルシンキング研修で、新入社員のパフォーマンスを高めよう

- 「新入社員からの報連相がロジカルではなくて、わかりにくい」「結論を先に伝えてほしいのに、理由ばかり話す」「主観の話ばかりで、客観性に欠ける。根拠も弱い…」新入社員育成において、上記のようなお悩みをよくお聞きします。これらのロジカルシンキン

- 詳細を見る

社員の定着率を上げるには?本質的な施策実施に向けた5ステップと具体例を解説

作成日:

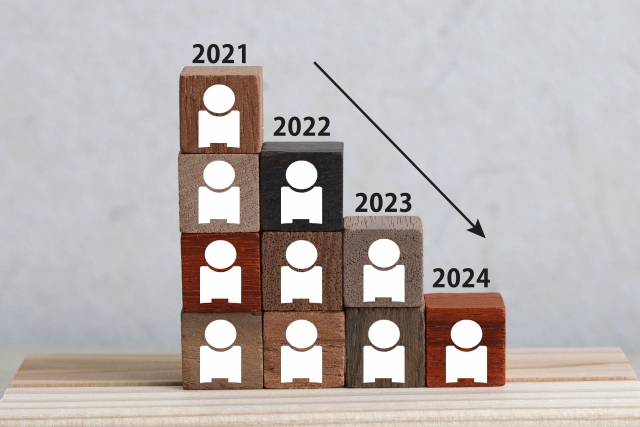

「社員の離職が目立つようになってきた…。社員を定着させるためにはどうしたらいいんだろう?」

このようなお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。

社員の定着率が悪いと、組織組織文化の形成が難しかったり、生産性が向上しなかったり、また、採用や育成のコストがかかるなど、組織にとってネガティブな影響があります。

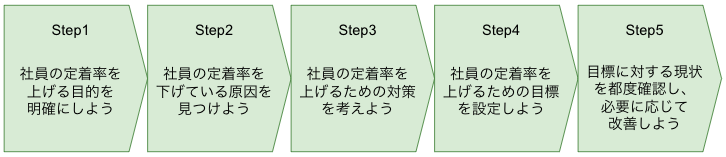

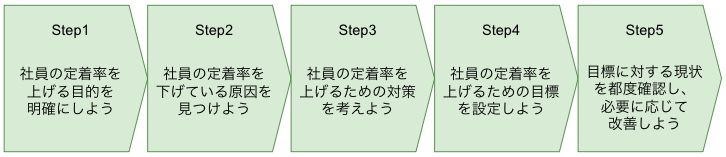

そこで本コラムでは、社員の定着率を上げるための本質的な施策を行うための5つのステップと具体例をお伝えします。

社員の定着率を上げるための本質的な施策 5つのステップは以下の通りです。

一つずつステップをクリアしていくことで、社員の定着率を上げ、組織の成長にポジティブな影響をもたらすことができます。

社員の定着率を上げる魔法のような短期的な施策は残念ながらありません。少し時間がかかりますが、確実に定着率を上げられるために、今できることから始めていきましょう。

目次

1)社員の定着率を上げる目的を明確にしよう

まず社員の定着率を上げる目的を明確にします。 社員の定着率を上げることはあくまで手段だからです。社員の定着率を上げた先にある本来の目的を明確化し、組織内で認識をすり合わせておくことが重要です。 認識がすり合っていないと、話し合いなどがスムーズにいかず、対策も検討しにくくなります。

目的の設定方法

「社員の定着率を上げたいのはなぜか」「組織としてどこを目指しているからなのか」を明確にしましょう。この点については経営層とも認識をすり合わせておく必要があります。

”明確”になっているかの一つの判断軸としては、目的の言葉やイラストをみて100人中100人が大きなズレなく理解し、イメージをできる状態です。

なお、定着率を高めることを意識して施策を行っていると、定着率を少なくすることが目的になりがちです。そんな時にここで設定した目的を思い出しましょう。定着率を上げるのは大事ですが、定着率という数字にとらわれすぎず、目的に近づけているかを意識する必要があります。

具体的な目的例

参考までに、社員の定着率を上げたいと考える時によくある目的例を紹介します。多くの場合、最終的な目的は組織の成長のためです。ただ、そのために何を意識したいのかは組織によって異なります。組織として社員を定着させることで何を改善したいのかを明確にし、組織の成長に繋げましょう。

生産性の向上

社員が定着することで業務の熟練度が向上し、生産性が向上します。組織や業界のノウハウを蓄積し、より効果的な業務を遂行できるためです。

採用・育成コストの削減

社員の定着することで、新たな採用や育成にかかるコストを削減できます。新しい社員を迎える際には一定の教育や組織文化に馴染む期間が必要だからです。

社員のモチベーションの向上

社員の定着によって、社員のモチベーション向上を促します。定着した社員は組織内での安定感を感じられるためです。もし社員が定着しないことがデフォルトになっていると、教育してもどうせすぐ辞めるから無駄だと思って教育の質が下がり、それが原因で仕事の質も悪くなるという悪循環を生み出します。

組織文化の維持・形成

社員の定着すると、組織の文化を維持したり文化を形成しやすくなります。定着した社員は組織文化に深く理解しているため、新たな社員にその文化を伝えていくことができるためです。

顧客満足度の向上

社員が定着すると、顧客満足度の向上にもつながります。同じ人が長期間にわたって同じクライアントを担当できるためです。信頼関係を築けているため安心して依頼をすることができます。

対外的イメージの向上

社員の定着は、外部から見た企業の信頼性やイメージを向上させます。組織が社員を長期的に雇用できているということは、その組織にいたくなるような素敵な組織なんだろうなと想像できるためです。

このように何のために社員の定着率を上げたいのか、という目的を明確にしておくことが、本質的な施策を行うために必要です。

2)社員の定着率を下げている原因を見つけよう

社員の定着率を上げるためには、定着率を下げている根本的な原因を探す必要があります。原因がわからないままでなんとなく対策を行っても、原因と対策がズレていると効果を感じることは難しいです。そのため、この章では原因の見つけ方やよくある原因の例を紹介します。

原因の見つけ方

原因を見つけるためには、問題を細分化してみていくことが必要です。そうすることで原因を見つけやすくなります。

例えば、毎年3%の離職率だとしても、細かくみていくとそのうちの2%が1年以内の離職だということがわかると、具体的な原因を見つけやすくなります。問題を細かく確認するための参考をお伝えします。

年ごとの変化をみる

年ごとで社員の定着率に変化があるかみてみます。例えば、この年から離職率が高まっていることがわかると、その時に組織として何が起きたのかを振り返ることで原因が見つけやすくなります。

階層・入社時期ごとにみる

階層や入社時期ごとに社員の定着率に変化がないかみてみます。もし特定の階層や入社時期の離職率が多いことがわかると、その層が何かしらの不満や悩みなどを抱えていることが多いと考えることができます。

年齢・性別での差をみる

年齢や性別ごとに社員の定着率をみてみます。もし年齢や性別で離職が起きやすいタイミングがわかると、その段階の人にとって何かしら不都合なことが起きていることがわかります。

部署ごとの差をみる

部署ごとに社員の定着率を見てみる方法もあります。もし特定の部署での離職が多い場合は、その部署の働き方や人間関係に問題がある可能性が高いです。

よくある原因例

参考までに、社員の定着率を下げるよくある原因を例として紹介します。

人間関係に問題がある

人間関係で相互の信頼や協力が欠如していると、仕事へのコミットメントが減少し、助け合いが生まれません。スムーズにコミュニケーションが取れないことへのストレスが募り、社員の定着率を下げてしまう原因となります。ちなみに、転職理由の1位は人間関係です。

給料が低い

給与が低いと、社員は経済的な不安や満足度の低下を経験しやすくなり、他の高給与の機会を求める傾向が強まります。低い給与はスキルや経験に見合った評価がないと感じさせ、モチベーションが下がるため離職の原因となります。

残業が多い

残業が多いと社員が身体的な健康を害しやすくなります。また、プライベート時間が損なわれるため、何のために仕事をしているのかがわからなくなると定着率が低下します。

仕事へのやりがいが見いだせない

仕事へのやりがいが見出せないと、仕事への満足度を感じることができず、モチベーションを維持しにくくなります。すると今の仕事をやっている意味や組織にいる意味がわからなくなり、離職を考えやすくなります。

成長している実感がない

成長実感がないと、社員はモチベーションを保ちにくく、定着率が低下します。挑戦的なプロジェクトやスキルの向上がないと、仕事に対する充実感が減り、組織から離れる動機となります。組織は社員の成長をサポートし、学習機会やキャリアパスを提供することが、彼らが成長している実感を醸成し、定着率を向上させる重要な要素です。

キャリアアップを期待できない

組織が明確なキャリアパスや昇進の機会を提供しない場合、社員は将来の成長やキャリアパスに不安を感じ、組織に留まる意欲が低下します。

会社の安定性や将来性に不安がある

会社の安定性や将来性に不安があると、社員は組織に対する信頼を喪失し、社員はキャリアの安心感を求めて転職を検討し、定着率が低下します。

このように、本質的な対策を行うためには物事を細分化してみていき、どこに原因があるのかを見つけることが必要です。

3)社員の定着率を上げるための対策を考えよう

社員の定着率を上げるためには、社員の定着率を下げている根本的な原因を解決する対策を実施する必要があります。上部だけでなく本質的な解決をできるようにするためです。対策の考え方と具体的な対策例を紹介します。

対策の考え方

意味のある対策を行うためには、リアルな声やうまくいっている団体で行っていることを取り入れてみることが必要です。そうすることで根本的な解決をしやすくなります。

社員からヒアリングする

社員の定着率を下げている原因となっている対象の人に直接ヒアリングをして、組織に求めていることを確認します。リアルな声を聞くことで、具体的な対策が見えてきやすいです。

ただ、ヒアリングする際に、その人との関係性が築けていないと本音を聞くまでに時間がかかるかもしれません。その場合は、匿名で意見を伝えられるサイトを用意したり、対象者と関係が築けている人にヒアリングを依頼するなどの方法も考えられます。

組織内で定着率が高い部門やチームを参考にする

もし組織の中で、社員の定着率が高い部門やチームがある場合は、そこで何が行われているのかを探してみましょう。そこから何かヒントを得られるはずです。

例えば、営業部の離職率は高いが、経理部の離職率は低い場合、経理部と営業部の違いを観察して見つけましょう。もしかしたら業務中にほんの少し休憩タイムを設けていることが定着率の違いに表れているかもしれないなど、対策を考える上でヒントとなることが見えてきます。

具体的な対策例

参考までに、社員の定着率を上げるための具体的な施策例を紹介します。

採用のミスマッチをなくす

採用のミスマッチが少ないと、社員は組織文化や期待に適合しやすく、仕事に満足度を感じやすくなります。これが社員のモチベーションや忠誠心を高め、定着率を向上させます。

OJT制度を導入する

OJT(On-the-Job Training)とは組織の上司や先輩が、トレーニーに対し具体的な仕事を与え、その仕事を通して、業務に必要な知識・技術・考え方などを指導し、修得させることを指します。

実務経験を通じてスキルや知識を身につけることで、社員は仕事に対する自信や満足度を高めやすくなります。また、上司や先輩との密な連携が、組織への帰属感や協力関係を築く手助けとなります。OJTは社員が組織との調和を深め、仕事に適応しやすくすることで、定着率を向上させます。

【参考コラム】

OJTの8つのメリットとは?効果を最大化させる4つのポイントを詳しく解説!

【OJTの進め方】導入方法や指導手順は?育成の質を高め、新人の成長を促そう

メンター制度を導入する

メンター制度は組織内の連帯感を高め、社員が組織に居場所を感じる手助けとなります。また、メンターとの密な関係が社員のワークライフバランスやストレス管理にも寄与し、定着率を向上させます。組織の文化や価値観を理解しやすくし、職場での安心感や満足度を高める効果も期待できます。

【参考コラム】

【Q&A付】新入社員のメンター|4つの役割で組織への安心感をもたらす

1on1の頻度を高める

1on1の頻度を高めることで社員と上司の信頼関係を深め、意見や懸念をオープンに共有できる環境を構築します。これにより、社員は自分の成長や課題に対してフィードバックを受け、適切なサポートを得やすくなります。また、個々のキャリアパスや目標を明確にする手段となり、組織への帰属感を強化します。社員が自身の役割や貢献度を理解しやすくなり、仕事への満足度が向上し、結果的に定着率が向上します。

【参考コラム】

【Q&A付】1on1のやり方は目的別の使い分けが重要!効果的に進める9ステップ

【例文付き】コーチング型1on1|部下の変容を促す進め方を詳しく解説

社内交流のための費用を支援する

社内交流の機会を作ることで、社員は同僚との関係を深め、組織内でのつながりが強化されます。また、交流の場でのアイディア共有や連携は仕事の効率性向上にも寄与し、結果的に社員のモチベーションやエンゲージメントを高め、定着率を向上させます。

第三者に相談できる場所を用意する

相談先が外部機関や専門家であることで、社員は仕事上の悩みやストレスをオープンに共有しやすくなります。これが心理的な安心感を生み出し、働く環境への不安が軽減されます。心理的なサポートがあることで、社員はストレスを適切に処理でき、仕事への集中力が向上します。組織が社員のメンタルヘルスに対するケアを提供することは、個々の幸福感や仕事に対するコミットメントを高め、結果的に定着率を向上させます。

評価を明確に正しくする

明確な評価は公平性を保ち、成果と報酬が対応していると感じさせ、組織への信頼を強化します。また、キャリアパスや成長機会についても想像しやすく、社員が将来への展望を持ちやすくなります。透明性のある評価プロセスは組織内の公正性を高め、社員が組織に長期間留まりたいと考える要因となります。

残業や休日勤務を減らすサポートをする

労働時間の適正化は生活満足度を高め、仕事へのストレスを軽減します。また、生産性向上にも寄与し、効率的に業務に取り組むことができます。そのため、社員は組織に対する満足度を高めやすくなります。

柔軟な働き方をサポートする

リモートワークやフレキシブルな労働時間など柔軟性のある働き方は生産性を高め、個々の作業効率を向上させます。社員が自分の生活スタイルに合わせて働けることは、組織に対する満足度を増加させ、長期的な雇用につながります。

育成計画を立てて共有する

個々のスキルや能力の向上を目指す育成計画は、社員に将来のキャリアパスや成長機会を示し、組織への長期的なコミットメントを促進します。組織が従業員の成長に期待する姿勢は、組織への感謝や帰属感を高め、離職リスクを低減させます。

キャリアパスの事例を紹介する

キャリアパスの明確な描示は社員が目指す方向を理解し、スキルや経験を積む意欲を刺激します。また、事例の共有は組織内での成果を認識し、他の社員にも同様の成長が可能であることを示唆します。

会社の状況、状況に対する対策、目指すところを随時共有する

会社の状況や対策、目指す方向を随時共有することで透明性のあるコミュニケーションが生まれ、社員が組織の方針や動向を理解しやすくし、組織に対する信頼を構築します。特に組織が目指しているところを共有することで社員は組織の一員としての誇りを持ち、一体感を生むことができます。

このように、さまざまな対策が考えられますが、原因に対してどのような対策が効果的かは組織の状況によってさまざまです。意味のある対策を行えるように、原因と対策が繋がっているかを確認し、効果が期待できる対策を選択できるようにしましょう。

4)社員の定着率を上げるために目標設定を行おう

社員の定着率を上げるためには適切な目標を設定する必要があります。目標がないと実行に落としづらいためです。

目標の設定方法

目標を設定する際は次の2つのポイントを意識しましょう。

・目標は明確にする

・目標は期間ごとに設定する

目標は明確にする

目標は明確である必要があります。達成できているかを確認できるようにするためです。

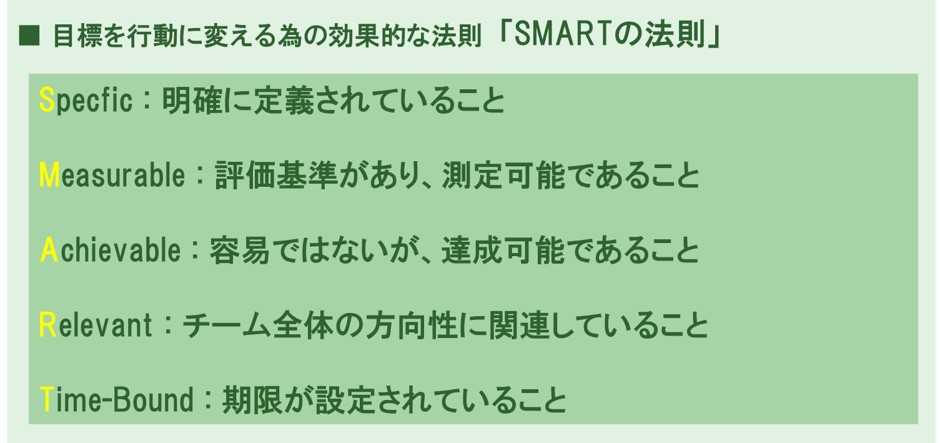

目標が明確になっているかは、SMARTの法則を満たしているかで確認できます。SMARTの法則というのは、ジョージ・T・ドラン氏が提唱した理論で、5つの成功因子によって構成されています。目標を設定する際には、このすべての要素が含まれているかを、チェックしましょう。

目標は期間ごとに設定する

目標は短期、中期、長期と期間ごとに設定しましょう。期待していることに対して現状うまく進んでいるのかを確認できるようにするためです。短期、中期、長期の長さは目的の内容によって変わりますが、短期の目安としては1-3ヶ月程度が良いでしょう。目標を達成できていない場合は、その都度状況を確認して目標設定をアップデートしていくことも必要です。

また、細かく設定することによって達成感を得ることもできます。特に社員の定着率を上げるというテーマについては、短期的に達成できるものではありません。人事や組織が前に進んでいる感を感じられていないと、今やっている施策は意味がないのではないかと不安になってしまい、施策を続けられなくなってしまう、ということも起きかねません。

目的を達成するまでに時間がかかると認識し、目的を達成できるまでコツコツと施策を続けていくための工夫も必要です。

このように、社員の定着率を上げるためにいつまでに誰をどのような状態にするのか、そのために具体的に誰が何をするのか、ということがわかる明確な目標を設定することが大切です。目的を達成するための道標となります。

【参考】目的と目標の違い

目的は「最終的に成し遂げたいこと」であり、目標は「目的を達成するための指標となるもの」です。

目的が階段の頂上だとすると、目標は階段一段です。階段の長さや角度、段数は目的の内容によって変化しますが、階段を一段上がることができると、目的に近づいたことになります。

「階段を登れた!」という実感を持てるようにするための具体的な目標を設定することが必要です。

5)目標に対する現状を都度確認し、必要に応じて改善しよう

目標を設定し、具体的に施策を取り組みはじめたら、短期目標で設定したタイミングごとに状況を確認しましょう。状況に応じて施策や目標を設定しなおし続けることが必要だからです。

目標通りに進んでいれば対策がうまく行っているといえます。逆に目標を達成できていなければ調整が必要な合図です。

目標通りに進んでいないと落ち込んだり焦ったりしてしまいますが、大切なのはなぜ目標通りに進まなかったのか、という原因を見つけることです。この原因がわかれば改善して、目的の達成に近づいていけます。

なお、目標を達成できていない際に目標を高く置きすぎている可能性もあります。目標の難易度もやってみないとわからない部分が多いため、やりながら調整し、適切な目標を設定できるようにしましょう。

6)【事例】若手・新入社員の退職割合が大幅に減少

当社のクライアントである化粧品メーカー様の、若手・新入社員の離職者の割合が大幅に減ったという事例をお伝えします。

●課題

採用では優秀層と言われる新入社員が入社するものの、現場のメンバーを見て幻滅し、3年~5年で退職してしまう

●当社の見立て

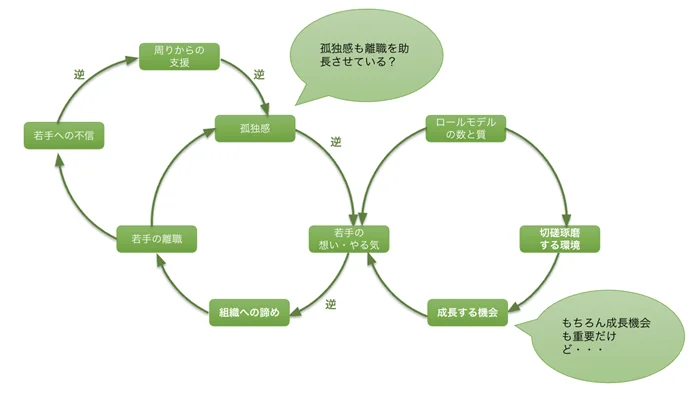

お客様の人事の方や経営陣と一緒に課題を見にいったところ、「孤独感」と「成長する機会」がポイントとなっていることが判明

原因の究明

クライアントと一緒にシステム図を作成していくと、成長する機会がないことが起点となって新入社員や若手が次々と退職していることがわかりました。

若手の退職が続くと、組織が新入社員や若手社員の育成支援に力を入れても退職するから意味がないと思うようになり、新入社員や若手社員に成長する機会を与えようとしていませんでした。 そして組織全体として、新入社員や若手社員はどうせやめてしまうからという認識が浸透し、新入社員と若手社員はますます孤独になっていった、という状態でした。

対策案

若手社員の孤独感と成長する機会の無さを解決するために、次の2つの対策案を検討しました。

1、孤独感をなくすために、メンターと成長できる機会をつくる→メンター制度の導入

2、成長する機会を創るために、成長している実感を持たせる機会をつくる→他社との合同研修

| 原因 | 対策 | ポイント |

|---|---|---|

| 孤独感 | メンター制度 | ・メンター制度により、組織とのつながりを強化する ・メンターが、OJT研修により育成マインドを醸成し、育成スキルを学ぶ ・人事がメンターとの月一の面談を行い、後方支援を行う ・メンターになることをステータスとする |

| 成長する機会の無さ | 階層別研修 (メンター制度) | ・定期的な研修実施をすることで、成長実感・予感を促す ・他社との合同研修により、自己認知を広げ、成長実感と成長意欲を上げる ・スキル・人としての成長の両側面にアプローチする |

結果

メンター制度を導入・他社との合同研修を行うようになってから3年後には、新入社員・若手社員の退職割合が大幅に減少し、自組織にいることに誇りを持って仕事をできるようになりました。

特にメンターとして新入社員の悩みを聞いたり、フォローしてくれる人をつくったことで、孤独感が解消され、退職を選ぶのではなく、まだこの会社で頑張ってみようと思えるようになった、という方が多くいました。

このように、社員の定着率は、根本的な原因を見つけ、その原因に適した対策を行うことで改善できます。

7)まとめ〜アーティエンスでは社員が組織のポジティブな部分をみられるようになる研修を実施しています〜

本コラムでは、社員の定着率を上げるための本質的な施策を行うための5つのステップと具体例をお伝えしました。

社員の定着率を上げるための本質的な施策 5つのステップは以下の通りです。

Step1)社員の定着率を上げる目的を明確にしよう

社員の定着率を上げることはあくまで手段です。社員の定着率を上げた先にある本来の目的を明確化し、組織内で認識をすり合わせておくことが重要です。

Step2)社員の定着率を下げている原因を見つけよう

社員の定着率を上げるためには、定着率を下げている根本的な原因を探すことで、対策を考えやすくなります。

Step3)社員の定着率を上げるための対策を考えよう

原因とのズレがなく、本質的な解決策となる施策を実施する必要があります。

Step4)社員の定着率を上げるための目標を設定しよう

実行しやすくするために具体的で明確な目標を設定することが必要です。

Step5)目標に対する現状を都度確認し、必要に応じて改善しよう

計画通りの変化がみられているかを確認し、状況に応じて施策や目標を設定しなおし続けることが必要です。

一つずつステップをクリアしていくことで、社員の定着率を上げ、組織の成長にポジティブな影響をもたらすことができます。

アーティエンスでは、社員が組織のポジティブな部分をみられるようになる研修を実施しています。

●1年目フォロー研修

1年間の成長と周囲への貢献を実感し、エンゲージメントを高め、2年目のビジョンを描きます。

●2年目フォロー研修

自社における自身のビジョンを明確にし、当事者意識と主体性を持って仕事を楽しめるようにします。

●若手社員(3~6年目)フォロー研修

視座を高め、後輩やチーム全体へのポジティブな影響を増やします。

それぞれ、具体的にテキストをお見せしながら説明することもできますので、気になる内容がありましたらお気軽にお問い合わせください。

なお、社員の定着率が低くて困っているけど、具体的な原因がみえてこないという場合は、一緒に原因を探究していくこともできますのでお問い合わせください。

社員の定着率を上げる魔法のような短期的な施策は残念ながらありません。少し時間がかかりますが、確実に定着率を上げられるために、今できることから始めていきましょう。

参考:株式会社ファーストコンテック|建設業界に特化した人材派遣

参考:介護離職の解決策を紹介|適切な情報提供・支援制度を活用しよう