-

[ コラム ]

管理職が部下育成で押さえるべき5ポイント|対象社員別の取り組みが鍵!

- 「管理職が部下育成を行う際、どのようなことに気を付ければよいのだろう?」「管理職として、もっと効果的に部下育成を行うにはどうすれば?」などのお悩みを感じて、本コラムに辿り着いたのではないでしょうか?本コラムでは、・管理職が部下育成において、

- 詳細を見る

部下の目標設定は【SMART】の法則+αを意識してモチベーションをUPしよう

更新日: ー

作成日:2019.1.29

新入社員や経験の浅い社員を育成するうえで、「目標設定」は大切なものです。 しかし、なぜ目標設定が必要なのか、どのように目標設定をしたらよいのかについて、きちんと理解していなければ、部下の成長にはつながりません。 また、目標設定の仕方によって、部下のモチベーションが変わります。 そこで今回は、SMARTの法則を中心に、部下の目標設定を行う方法について、お話ししたいと思います。

新入社員や経験の浅い社員を育成するうえで、「目標設定」は大切なものです。 しかし、なぜ目標設定が必要なのか、どのように目標設定をしたらよいのかについて、きちんと理解していなければ、部下の成長にはつながりません。 また、目標設定の仕方によって、部下のモチベーションが変わります。 そこで今回は、SMARTの法則を中心に、部下の目標設定を行う方法について、お話ししたいと思います。

目次

1)そもそも、なぜ目標設定が必要なの?

会社で仕事をするにあたり、どんな職場でも、どんな部署でも、目標は設定されているはずです。 営業職であれば数値目標、内勤職であれば労働時間やコスト削減など、会社の利益につながる目標設定がなされているのが普通です。 そして、職位や立場が違っても、社員一人ひとりに個別の目標を設定すべきです。 上司は、部下の目標設定が重要なのですが、その理由について説明しておきましょう。

目標設定で、仕事への意欲も変わる

人間は誰しも「成功したい」という願望を持っているものです。それなのに、成功する人としない人に分かれるのは、明確な目標設定をしたか否かの違いです。

これは、合理的な目標を設定した人間の脳はそれを達成するように動くという「サイコ=サイバネティクス」理論によるものです。目標をわかりやすく部下に伝え、本人が達成しようという気持ちを持つと、自分が何をすべきかが理解できるようになります。その結果、すべきことに関わる情報に敏感になったり、アイデアが湧いたり、周囲の協力を得られるきっかけをつかめるようになるのです。

前向きに努力を続けた部下が掲げていた目標を達成すると、「やればできる」と自覚できます。こうした成功体験を積み重ねることで、困難と思われる目標を提示されても、それを達成するために前向きに取り組むモチベーションを維持できるようになるのです。

そう考えると、上司は部下に対する目標設定に配慮が必要になります。それは、長期目標の達成に向けて、すぐに達成できる短期目標を細かく設定することです。そこでの成功体験の積み重ねにより、はるか遠くに感じていた長期目標が身近に感じられるようになるのです。

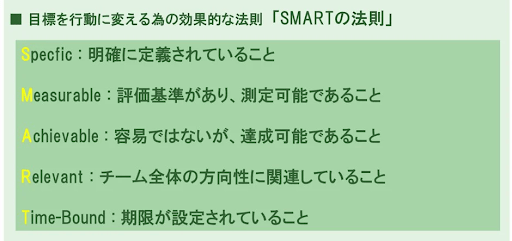

効果的な目標設定のための「SMARTの法則」とは

多くの企業で部署や個人に対して目標設定を行い、それに基づいて査定をしているものの、社員や部下に浸透せず、うまくいかないケースも少なくありません。

その理由として考えられるのが、設定されている目標が曖昧なことです。目標だけを掲げても、それを達成するために何をすべきかが不明確であれば、社員や部下のやるモチベーションや納得感を高めることは難しいでしょう。

では、上司が部下に対し、効果的な目標設定を行うための方法には、どんなものがあるのでしょうか。 それは「SMARTの法則」と呼ばれるもので、ジョージ・T・ドラン氏が提唱した理論で、多くの著名人によって改良が加えられています。

この「SMARTの法則」は、5つの成功因子によって構成されています。

これが成功因子で、目標を設定する際には、このすべての要素が含まれている必要があります。 次章では、5つの成功因子について、詳しく説明したいと思います。

2)SMARTの法則を使いこなすために知っておきたい「5つの成功因子」

部下の成長を促すために、このSMARTの法則をどう使ったらよいのか、知りたい上司も多いはずです。 そこで、上司が上手にSMARTの法則を使いこなす方法について、お話ししたいと思います。 前提として、5つの成功因子を理解しておく必要があります。 SMARTの法則の成功因子のことを、一つずつ説明しておきましょう。

具体性(Specific)のある目標設定ができているか

1つ目は、Specific(具体性)です。社員は日常業務のなかで、経営や売上、育成、チーム、個人など、さまざまな目標を設定され、それを達成することを求められています。

しかし、その目標が具体的でなければ、社員は何をすべきかがわかりません。つまり目標は、誰がみても理解できるよう、明確な言葉や表現で表されている必要があるのです。

営業職であれば、売上目標を数値化するのが当たり前ですが、内勤職であっても、「月間残業時間を5時間削減」「原価率を3%下げる」など、個人や組織が具体的に思い描ける目標を設定することが、スタートとなります。

測定可能(Measurable)な目標か

2つ目のMeasurable(計量性)とは、目標設定を計量的に行える、つまり測定可能かどうかを意味します。 そのために必要なのは、指標の可視化あるいは数値化です。

わかりやすく、営業職を例に考えてみましょう。

例えば、「10人の営業マンがいる課のなかでトップになる」という目標を掲げるとします。 しかし、トップの内容が「売上高」なのか、「利益率」なのか、「成約件数」なのか、「顧客満足度なのか」で、目標を達成するためにすべきことが変わります。 また、売上高や利益率、成約件数は簡単に数値化できますが、顧客満足度の指標は曖昧です。

上司が部下に成功体験をさせたいと考えているなら、数値化によって測定可能な目標設定をするのがおすすめです。

その目標の達成は可能(Achievable)であるか

3つめのAssignable(達成可能性)とは、掲げた目標が実現可能かどうかということです。

実現が難しいと思える目標に向かって、モチベーション高く取り組む社員はほぼいません。

また、上司が部下の目標を設定する際には、チームのなかの作業分配や業務と人材のマッチングという面も考慮する必要があります。

そのため、目標設定にあたっては、上司が望む希望ではなく、部下にとって達成可能な内容になっているかどうかを確認することが大切です。

このAssignable(達成可能性)がうまくいっている組織は、職場の人間関係が良好で、生産性も高まる傾向が強いといわれています。 まさに上司が目指す、組織運営の要といえそうです。

その目標と「達成した結果」に関連性(Relevant)はあるか

4つめのRealistic(関連性)とは、自分の目標達成が所属する部署、あるいは会社の目標にどう関連するかということです。

例えば、保険の営業で1ヵ月の新規契約4件獲得を目標にしたとします。そのために、毎日アポイントをとって提案をしても、成約につながるとは限りません。断れることが続けば、モチベーションも低下してしまいます。ですが、成約4件を達成すれば給料とは別にインセンティブが出る、優績者表彰される、部署で旅行にいけるなど、自分のメリットにつながるとわかれば、日々の苦労にめげることなく、前向きに取り組むことができるのです。

そのため、上司は部下に対し、目標達成することが、その先の何に繋がるのかを設定するのがセオリーといわれています。

その目標に期限(Time-bound)は定められているか

最後は、Time-related(期限設定)です。 目標を設定するときに期限を決めておかないと、すぐに行動しようとしないのが人間の特性です。

期限がない目標に対し、「とりあえずやってみるか」と考えるより、「まだ時間があるから後回しにしよう」と考える人の方が多いのではないでしょうか。

営業職の場合、年間、半期、四半期などで数値目標が設定されることが多いですが、このようにいつまでにという期限を決めるのは、内勤職であっても同じです。 いつまでに目標を達成すべきかが明確になれば、自ずと部下の行動は変わります。

目標達成のためには緊張感とモチベーションを保ち続けることが望ましいので、短期・中期・長期と期限を変えるのが有効でしょう。

3)SMARTの法則を活用した部下育成の具体例

SMARTの法則は、部下の育成だけでなく、ビジネスシーンのあらゆる目標設定に活用されています。 それは、SMARTの法則が誰でも取り入れやすい構造になっているからです。

SMARTの法則を正しく理解すれば、部下の成長を促す目標設定ができるようになります。

そこで、実際にSMARTの法則を活用して、部下を育成したケースをいくつかご紹介したいと思います。

活用例① 部下とのミーティングの場での目標設定

1つめは、化粧品メーカーの商品開発部での事例です。

その部署では「大ヒット商品をつくる」という目標を設定し、商品開発を行っていましたが、スタッフの足並みが揃わない、新商品の売れ行きもイマイチという状況に陥っていました。

そこで上司は部下全員を集めてミーティングを行い、SMARTの法則に基づき、5つの成功因子を可視化して、組織で共有したのです。

10~30代の女性に愛される化粧水を開発し、累計300万本を出荷するという具体的な目標が設定されると、それを実現するために何をすべきかが理解できます。

また、そのミッションを遂行するにあたり、組織全員の同意のもとで若手から中心メンバーを抜擢し、上司が苦手としていたWebマーケティングなどの手法を取り入れながらプロジェクトを進めた結果、参加メンバーそれぞれのスキルアップにもつながったといいます。

目標は上司だけでなく、実務を担う部下も交えた場で設定することで、組織の活性化にもつながるという事例でした。

活用例② 部下の業務スキル向上のための目標設定

上司が部下の査定をするうえで、部下の業務スキルの習得と向上は大事なポイントの一つです。

ただ、部署によって必要とされる業務スキルが異なるため、それぞれに対応する具体的な目標設定を課す必要があります。

職種別に例をあげます。営業職の場合は「年間総売上が前年比の10%アップ」「月の新規のテレアポが20社」など、目標を数値化するのが比較的簡単です。とはいえ、営業するうえでパワーポイントの作成やプレゼンテーションのスキルアップが望まれるケースもあるので、いつまでに何をどこまでできるようにするかを、明確にしましょう。

バックオフィス職の場合、目標設定の数値化が難しいことがあります。ですが、「●月までに新人用の業務マニュアルを作成する」「業務スキルをはかる資格の取得」などの目標が設定できるなら、積極的に行うことをおすすめします。

参考コラム:【事例あり】管理職が行うべき目標設定│メンバーが迷わず、やりがいを持つ

活用例③ 部下に目標予算を達成させるための目標設定

上司が組織運営を行ううえで、目標予算の達成は重要なファクターです。

部下の能力には個人差があるため、全員に同じ目標を与えても、達成できる人とできない人に分かれるケースが多々見られます。 個別の目標予算を達成させるためには、部下の能力に合わせて、成果をあげるために何をすべきかを明確化することが大切です。

営業職を例にあげると、年間の目標予算を達成するためには、年間の数字の動きを考慮したうえで、中期・短期の目標予算を決めるのがセオリーです。 短期の目標予算をクリアすることを続けていけば、中期・長期の達成が見えてくるからです。

そのため、日々のタスクを細分化するのです。 長期目標を達成するために、新規の取引先が30社必要なら、半期で15社、四半期で7社などと数値化し、それを実現するためのアポ件数、テレアポ件数を設定すればわかりやすいはずです。

その目標の達成率を数値化し、業務の進め方の見直しをして、短期目標がクリアできるようになれば、組織が大きく変わるはずです。

参考コラム:【人事・OJTトレーナー必見】1年後に結果を出す新入社員の目標例

4)部下の感情にも気を配ることが大切

SMARTの法則は目標設定のうえでの指標となりますが、つくったら終わりというものではありません。

目標を設定しても、部下と共有できていなかったり、それに対して前向きに取り組んでもらえなければ、達成するのは難しいのです。

では、部下が主体的に目標達成に向けて行動するために、上司ができることはないのでしょうか。 次項で、詳しくお話ししたいと思います。

部下のモチベーションを保つことが重要!

部下の目標達成を促すためには、本人のモチベーションを高く保つことが不可欠です。

そして部下は上司とは違い、目標達成することでの自分のメリットが重要で、部署や会社への貢献することをモチベーションに努力できるのは少数派といえます。

だからこそ上司は、短期・中期・長期の目標を達成することで部下本人にどんなメリットがあるのか、きちんと説明することが大切です。それは、部下自身の成長という曖昧な概念だけでなく、インセンティブや昇給なども含まれているのが望ましいです。

自分が目標を達成した後にどんな未来が待っているのか、周囲がどのように変わるのかを言葉にして説明し、部下自身がそれを実現したいと思わせることができれば、自ずとモチベーションが上がっていくはずです。

また、目標を達成しないことで、減給や部署異動がありうるなど、ネガティブな情報を与えた方がよいケースもあります。 部下の資質を見極めて、対応を変えるようにしましょう。

「SMARTの法則」を活用する際に注意したい2つのポイント

では、SMARTの法則を活用する際のポイントについて、説明しておきましょう。

ポイント① 「こうなってほしい」を明確に

部下に目標達成するモチベーションをもってもらうためには、自分の欲と組織のゴールを関連させることが大切です。 まず、部下自身に仕事を通して自分はどうなりたいのか、何を実現したいのかを問い、欲を明確にしてもらいます。

その上で、部下の欲を満たしながら、組織の目標を達成するためのゴールを明確化するのです。 部下の欲を満たすためにも、「こういう業務ができるようになってほしい」「数値目標を達成してほしい」など、上司が望む「こうなってほしい」という姿を、明確にすることも大切です。

上司が望む姿と自分のメリットが合致すると部下が判断すれば、モチベーションを上げたり、維持したりしやすくなります。

ポイント② どうなれば「達成」なのかを決めておく

目標を達成するとはどういうことなのかについて、上司と部下でコンセンサスがとれなければ、結果につなげることはできません。

営業職は、目標の達成率やアポイントの件数など数値化できるものも多いですが、クロージングトークやプレゼンテーションなど、業務スキルについては可視化しにくいので、どういう状態になれば達成とみなすのかについて、部下と共有しておきましょう。 これは、数値化しにくいバックオフィス職にもいえることです。

業務スキル向上という目標設定に対しては、いまできないことを、いつまでに、どのレベルでできるようになるのかまで、きちんと言語化しておくのがおすすめです。

5)まとめ 達成意欲を引き出す目標を設定しよう!

今回は、SMARTの法則を中心に、部下の目標設定を行う方法について、お話ししました。 この記事のポイントは

・目標設定するにあたり、SMARTの法則が有効である

・目標を達成させるには、部下の感情にも配慮する必要がある

の3つです。 この記事を参考に、部下の成長を促し、組織活性化にもつながる目標設定を実践していただけたら幸いです。